Текст книги "Про себя и для себя. Дневники."

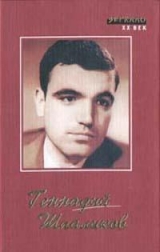

Автор книги: Геннадий Шпаликов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)

Из книги Геннадий Шпаликов. Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники. Письма – У-Фактория

1998г.

Геннадий Шпаликов. Про себя и для себя. Рассказы, наброски, дневники, письма.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Шпаликов Геннадий Федорович, родился в сентябре 1937 года в г. Сегеже Карело-Финской ССР, где мой отец, Шпаликов Федор Григорьевич, строил Сегежский бумажно-целлюлозный комбинат. Он был военный инженер.

В 1939 году после окончания строительства мы вернулись в Москву.

В 1941 г., как только началась война, нас вместе с академией им. Куйбышева, где служил и работал отец, эвакуировали в г. Фрунзе. Жили мы, вернее, в деревне Аларга – это недалеко от города.

Зимой 1943 года вернулись в Москву. 28 января 1944 г. в Польше погиб мой отец, инженер-майор Шпаликов.

В 1945 году я поступил в школу, а в 1947 году военкоматом Ленинградского района г. Москвы был направлен в Киевское суворовское военное училище как сын погибшего офицера.

В Киевском суворовском военном училище я находился с 1947 по 1955 г. В училище был членом комсомольского бюро взвода, редактировал газету.

В июле 1955 г. окончил Киевское суворовское военное училище и был направлен в Московское Краснознаменное училище им. Верховного Совета РСФСР.

В октябре 1955 года приказом начальника училища был назначен на должность командира отделения с присвоением звания мл. сержанта.

В январе 1956 г. на батальонных учениях я повредил колено правой ноги и до марта 1956 г. лежал в Хлебниковском военном госпитале.

7 марта 1956 г. Окружной медицинской комиссией был признан негодным для дальнейшего обучения в военном училище, а несколько дней спустя приказом начальника училища по состоянию здоровья я был уволен из Армии. Сейчас живу в городе Москве, по ул. Горького, д. 43, кв. ПО с матерью, с 1952 года – член ВЛКСМ.

Г. Шпаликов

26.06.56 г. г. Москва

(Написана при поступлении во Всесоюзный государственный инсти тут кинематографии.)

* **

Моему отцу нравилось рисовать снег на закате, весной. Вернее, он писал, красками, на холсте, и все время: снег, закат, желтизну неба, розовый снег но берегам освобожденной ото льда реки, и ее темную воду, еще более темную между снежных берегов, мост, низкий, деревянный, и деревья, тоже весенние, темные, на желтизне неба, но это (я знаю) – март, долгий месяц, спокойный, с электричками, пригородом, пивом на платформах – поворот кружки вслед уходящему поезду, и смотреть через окно пивной, как мелькают вагоны, сплошной, все убыстряющийся ряд стекол, полосой, уходящей вправо, лица за ними, смазанные, пиво бочковое, дуть на пену, доставая ту самую желтизну, пиво чудесное, холодное, еще зима, ехать никуда не надо – и пошли пешком, но берегу, через мост, с газетами, купленными на платформе ,не открывать их, не читать – все после, потом, в постели, со светом, при электрическом свете, но, однако, имея еще и естественное освещение за окном, голубоватое ,весеннее, такое весенне-апрельское, что мне становится страшно за себя, я помню все эти освещения, улицы, фонари, горящие при естественном освещении, чудесно все, мягкое освещение, сумасшедшее небо, воздух, кинотеатры, толпа, идущая навстречу, и за мной толпа, апрель.

***

Давно это было. Еще война не кончилась, а было это весною 1944 года. Год еще до конца войны, не так чтоб ровно, но год.

Лежал в госпитале старший лейтенант. Рука у него была перебита, но заживала уже, и надоело ему смертельно в госпитале лежать.

Госпиталь этот находился на горе, а под ним, ниже, был стадион.

Звали старшего лейтенанта Виктором. Вот он на этой горе, над стадионом, проводил свое свободное время, а времени у него было бесконечно много.

Книжки он читал ,на город этот ,разрушенный, смотрел. Спал.

А если было настроение, спускался вниз.

Там была пивная, закусочная, столовая – все вместе.

Собирались там ребята из госпиталя ,потому что ближе такого места не было.

Вот, было самое близкое, ниже горы.

Там продавали бочковое пиво, водку, там картошку отварную делали ,селедка была – бедно было, но хорошо.

Однажды Виктор спустился вниз, вот в эту столовку-пивную.

Сел в угол, руку свою поудобнее положил. Подошла к нему официантка. Клавой ее звали. Она уже знала, что ему принести. Принесла две кружки пива, водки стакан и заесть чего-то.

Виктор медленно выпил пиво, поглядывая сквозь дым на своих, из госпиталя ,– только он в гимнастерке был, да и по форме, и даже был у него привинчен орден Красной Звезды и медаль за Сталинград. А ребята были в халатах – байковых, синих.

И на костылях. И шумно они себя вели, что Виктору не нравилось, потому что за войну трепались, а он этого не любил, хотя ребят этих понимал. А было тогда Виктору 32 года, а ребятам этим и того меньше.

Вот из-за бочек пивных появился мальчишка, было ему лет десять.

Был на нем ватник, хотя весна, и ботинки солдатские, а у ватника рукава подвернуты были.

Виктор его и раньше видел, но сегодня – через дым и говор неразборчивый – увидел – мальчик номер свой готовил. Оглядываясь... Зрителей искал.

И запел, затанцевал:

Славное море, священный Байкал,

славный корабль, омулевая бочка.

Эй, баргузин ,пошевеливай вал,

молодцу плыть недалечко.

Долго я рабские цепни носил,

долго страдал я в горах Акатуя,

добрый товарищ бежать пособил,

ожил я, волю почуя.

Это было, конечно, вступлением...

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет...

И тут он неожиданно выдал чечетку – взамен невеселых этих стихов. Виктор позвал его, не словом, так, рукой махнул – сядь, посиди.

И мальчишка сел, и дышал он легко – молодой еще, а лицо – голодное, глаза голодные блестят.

– Клава, – позвал Виктор. – Слышь, Клава...

Вам чего? – спросила Клава. —Повторить?

У тебя пожрать есть что-нибудь? – спросил Виктор. – Ну, сама знаешь...

Мальчишка ел неспешно, нежадно. Виктор на него смотрел.

Ты где живешь? – спросил Виктор.

Да здесь я живу, – сказал мальчишка. – Здесь...

Зовут-то тебя как?

Лешей.

Ты... ешь, не разговаривай... Ешь...

Ем я...

Когда они поели, Виктор позвал Клаву. Клава подошла.

Он у тебя за бочками ночует? – спросил Виктор. – За бочками? И пританцовывает тут?

А куда его девать? – очень просто сказала Клава. – Он тут в тепле и сыт.

Леша внимательно, но сонно уже от еды смотрел и на Клаву, и на Виктора.

Ну, покажи, где ты, Леша, ночуешь, – сказал Виктор. – Покажи.

А пожалуйста! – охотно сказал Леша. – А ради бога!

Ну покажи, где живешь, – сказал Виктор. – В гости, что ли, пригласи.

Дядя, не надо...

Бочек стесняешься?..

Нет...

А чего?

Да вы не беспокойтесь... Да вы не огорчайтесь... – мальчишка доел. – И никто не узнает, где могилка моя...

Стоп. – Виктор схватил его за рукав. – Поди.

Бочек во дворе было много. Дело весеннее ,переночевать можно. Клава ушла, они остались двое. Леша и Виктор.

Ты палку какую можешь достать? – спросил Виктор.

А вам зачем?

Ну достань палку. Раз уж ты тут живешь.

Дядя, я палку достану, но мне тут жить.

Тут... – сказал Виктор. – Тут...

Ломать, крушить – легче, чем строить.

Виктор взял лом и начал крушить эти бочки. Леша смеялся, садился на траву, на доски, а Виктор бил бочки ломом, одной рукой, поскольку та была раненая и не работала.А бочки летели. Обручи на них вздрагивали, летели они.

Он вывел его за руку из пивной. Парень не сопротивлялся.

У меня будешь жить, – сказал Виктор.

Это если я захочу...

А я тебя и спрашивать не буду.

Он его и не спрашивал. Они поднялись вместе на гору, к госпиталю. Там была дырка в заборе. Виктор его подтолкнул к дырке этой.

Палата была пуста, уже вечерело. Койки были свободны. Один, переломанный, на вытяжении лежал. Остальные смылись, потому что в коридоре показывали кино.

Туда всех раненых, неходячих, на тележках свозили.

Показывали «Два бойца».

...Дети войны.

Она, война эта, останется и пребудет до конца дней, и дети ваши, не видевшие ничего, все равно вашими глазами будут смотреть на мир этот, мир – праздничный, зеленый, глазами остриженного наголо подростка около разрытой общей могилы, куда опустили маму его, братьев его, одногодков его...

ПАТРУЛЬ 31 ДЕКАБРЯ

Рассказ

Новый год, Новый год, мандарины на лотках, снег падает на них.

Новый год скоро.

Вот и елки повезли, понесли на плечах, перевязанные шпагатом, купленные по государственной или спекулятивной цене вблизи дачных платформ и в глухих дворах вместе с белыми, только что обструганными крестами.Покупайте вечнозеленые (можно мыть губкой), пушистые нейлоновые елки, обрызганные для запаха хвойной жидкостью, вдетые в металлические раздвижные укрепления.

Одна елка на всю жизнь.

И под такими елками, и не под такими стоят все те же краснощекие, ватные, в крупных блестках Деды Морозы с мешками за плечами.

Что-то там, в этих мешках?

А дома уже выдвигают ящики и коробки с прошлогодними, позапрошлогодними и неизвестно какого (может быть, 1899?) года игрушками, а они все равно как новые, каждый год как новые, и чем старее, тем лучше.

Подарите мне ту самую рыбу, вырезанную моей младшей сестрой из картона в 1943 году.

А где-то уже волокут по широким парадным лестницам зеленые деревья, срубленные по специальным пропускам для общественных елок, и, чтобы их украсить, нужны почти пожарные лестницы, но такие имеются. Есть и храбрые люди, которые полезут но ним, сжимая в зубах и в одной руке по большому шару: не разбить бы, не хрустнуть тонким стеклом!

Шары, хлопушки, шутихи, бенгальские огни, бенгальские тигры (в каждой шкуре – два артиста).

Прыг-прыг, детки. Шире круг, здравствуй, наш веселый друг; свежая, морозная, елочка, здравствуй!

Повторим, дети, хором.

Во Владивостоке уже гуляют, а на Командорских островах уже гуляют вовсю.

Пять минут, пять минут. Бой часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут. Помиритесь все, кто в ссоре.

Будем всегда благодарны Л.М. Гурченко.

И вскоре после этого все улицы в городе пустые, тихие, снежные или, если нет снега, мокрые; и вдруг становится жалко всех, кто сейчас почему-либо бродит по улицам, и ты думаешь, что хорошо бы сделать всех счастливыми, чтобы никто не болел, не умирал, не тосковал, покинутый, не шатался но улицам, не звонил по разным телефонам, что Ч. Диккенс не такой уж сентиментальный писатель, как это принято считать и в чем совершенно убеждены те, кто его и не раскрывал.

Сейчас я вспоминаю все те Новые годы, которые я встречал, из тех, что еще не забылись, потому что большинство из этих ночей не помнишь совсем. Я хочу вспомнить ночь 53—54 года, когда меня и еще двух моих ближайших друзей назначили патрулировать вокруг казарм и на всей территории пехотного училища, включая учебное ноле, спортивный городок, засыпанный снегом, а также огромный плац, весь белый и с трех сторон освещенный прожекторами. Наша задача была предельно проста и понятна: если кому вздумается взорвать одну из казарм или же поджечь клуб или сделать что-либо похожее с баней, то мы должны были помешать этому, вплоть до применения оружия. Но мне было так противно ходить вооруженным в эту ночь, что я не стал заряжать карабин. Это в карауле проверяют, где у тебя патроны – в кармане или в карабине, а мы тут сами но себе, мы на постах не стоим и знамя не оберегаем. Мы знали, для чего нам ходить всю ночь. Никакого оружия тут не потребуется.

Часов с двух ночи из ближайших к училищу поселков начнут возвращаться курсанты, которым по каким-либо причинам не удаюсь остаться до утра, но праздник они уже встретили, это им удалось. Я думаю, они будут в лучшем виде, по Новый год есть Новый год, тут уж ничего не поделаешь. Даже самые строгие и суровые командиры разводят руками, потому что сегодня самые строгие и самые суровые из них тоже будут в лучшем виде. Но курсанты, в отличие от офицеров, бездомны, хотя казарму можно назвать домом, но с большой натяжкой. Во всяком случае, это не тот дом, куда хочется идти, если ты не совсем в порядке, а куда-то нужно идти, чтобы не свалиться в снег и не заснуть, напоминая всей этой ситуацией известную песню про ямщика, который замерзал в глухой степи. Так вот, кончая эти длинные объяснения наших обязанностей, я хочу сказать, что нам было приказано провожать курсантов от забора училища до казармы, потому что через официальные ворота – проходную – в таком виде никто не пойдет, а многие направятся к забору, довольно высокому, но с дырками. Те, кто сумеют найти эти спасительные проломы, несомненно, не нуждаются в помощи, и мы заранее благодарны им. А вот тех, кто, обессилев от поисков, свалятся в снег, нам придется спасать, провожая до казармы. Вообще-то говоря, патруль обязан нести или вести под ружьем этих негодяев прямо на гауптвахту, прямо в камеру, этих сукиных сынов, чтобы они дней пять и даже десять чистили снег на всей территории училища или мыли в столовой алюминиевые тарелки после того, как человек пятьсот съедят из них щи с бараниной. Но Новый год есть Новый год, тут уж можно человека простить, понять и даже донести его до постели, накрытой грубым солдатским одеялом с вышитой буквой «Н», что, как известно, означает «ноги».

А Новый год, между тем, приближался. Дым над трубами казарм шел прямо вверх: такая была тихая ночь. Луна сверкала – яркая, елочная, рождественская.

Мы шли втроем но этой прекрасной ночи прямо в училищную столовую, которая, как мы надеялись, была уже пуста. Еще днем мой приятель Саша и я сходили на станцию и там, в палатке, купили еды, бутылку водки и бутылку шампанского, а теперь мы все это выпьем, разольем и выпьем в час назначенный. Когда куранты ударят, курсанты выпьют. Не так ли, Саша? – Так. А как же иначе? – Только пошли скорее, а то куранты ударят, а курсанты будут лезть в окно столовой. Нам действительно пришлось лезть в окно: дверь столовой была заперта и даже опечатана.

Свет из предосторожности мы не стали зажигать. Я помню эту огромную, пустую столовую, окна в лунном свете, квадратные деревянные столы, блеск клеенок. Говорят, здесь раньше был гимнастический зал. Может, так оно и было. Очень уж высокие потолки. Трапецию можно вешать.

Как ты считаешь? – спросил я у Саши насчет трапеции.

Не вижу смысла. – Он открывал консервы.

Как бы нас тут не застукали, – сказал Алеша.

Не застукают. – Саша аккуратно вырезал крышку «кильки пряного посола».

А застукают: год губы.

Почему? – не понял я.

В этом посадят, а выпустят уже в том.

Могут и в том посадить. —Я посмотрел на часы. – Семь минут осталось.

Из чего пить будем? – спросил Саша.

Черт, стакан забыл. —Я тихо выругался.

В буфете нет стаканов? – спросил Алеша.

Откуда! – Саша встал и пошел но столовой. Мы ждали.

Нашел, – сказал Саша, – несите все сюда.

Сам иди сюда! – сказал Алеша.

Не могу. Она на цепочке, и замок висит.

Кто?

Кружка на цепочке.

Мы сидели вокруг бачка с питьевой водой, к которому на довольно длинной цепочке была привязана большая алюминиевая кружка. Вот из нее мы и пили по очереди, когда ударили куранты, неслышные нам, так как радио в столовой не было.

Жалко, елки у нас нет, – говорил Алеша.

Сходи в лес, – посоветовал ему Саша. – Елок там хоть завались.

В лесу родилась елочка, – почему-то сказал я.

Давайте еще выпьем. – Саша натянул кружкой цепь.

Давай.

Я не знаю, за что, – сказал Алеша. – На дне рождения по второй пьют за родителей, а сейчас; за что ?

Давайте просто так выпьем, —сказал я.

Просто так неинтересно.

Ну тогда выпьем за командира роты, – предложил Саша.

За командира роты я пить не стану, – сказал Алеша.

Тогда за тебя. – Саша выпил и передал Алеше кружку.

А я за тебя. – Алеша тоже выпил и передал кружку мне. – Хорошо, что нас втроем в патруль назначили.

Это они неплохо придумали , —сказал Саша.

И день выбрали хороший, – сказал я.

31 декабря, – уточнил Саша.

Уже первое. —Алеша посмотрел на часы .

Сейчас какую-нибудь музыку послушать, – сказал Саша.

Только не классическую. – Алеша помахал рукой.

На Новый год классическую никогда не передают, – сказал Саша.

Я бы ее вообще не передавал. – Алеша снова помахал рукой.

А ее только но радио передают, – сказал Саша, и то по утрам, когда все спят.

Но Римский-Корсаков – это все-таки ничего. – Мне вдруг вздумалось заступиться за классическую музыку.

А что он написал? – спросил Алеша.

Я точно не помню.

Вальс-фантазия, это не он написал? – спросил Саша.

Римский-Корсаков вообще вальсы не писал: только оперы.

И балеты, – засмеялся Алеша.

Да, и балеты, – сказал я. – А что тут такого?

Могучая кучка, – сказал Алеша.

А что с нами было бы, если бы мы пили из этого бачка? – Саша снова натянул кружкой цепь.

Да уж ничего хорошего, – сказал Алеша.

Завтра поедешь в Москву? – спрашивал у меня Саша.

А что мне там делать?

Что-нибудь придумаем. Позвоним кому-нибудь. У меня телефон записан.

И у меня записан. Даже три, – я вспомнил телефоны. – Правильно, три. А толку что?

Толку никакого, – согласился Саша.

Кто с кем Новый год встречает, тот и второго с тем гуляет, – неожиданно в рифму сказал Алеша.

Ну правильно, – я был целиком на стороне Алеши. – А что им второго расставаться? Какой в этом толк?

Толку никакого, – согласился Саша.

А как понять: «Шкурой ревности медведь лежит когтист»? – вдруг спросил Алеша.

Что это такое? – не понял я.

Маяковский.

Что-то я не помню такого.

Медведь? – спросил Саша. – Это аллегория.

Какая аллегория?

Он убил медведя, понятно?

Какого медведя! – Алеша ничего не понимал.

Медведь в виде ревности. – Саша был терпелив. – И он его убил, чтобы легче жить.

И сделал из него шкуру, – я помогал ему, как мог.

Шкуру ревности, – сказал Саша.

Лучше бы чучело, – сказал Алеша. – Я видел чучело медведя в Палеонтологическом музее на улице Герцена.

Я бы не стал убивать медведя, – сказал Саша. – И лося тоже.

У лося ценятся рога. – Алеша показал свою осведомленность и в этом вопросе.

Чтобы их на стенку вешать. – Саша был решительно против уничтожения лосей. – В передней, – добавил он,—и на каждый рог – но шляпе.

Так ты не поедешь в Москву? – спросил у меня Алеша.

Нет.

Никогда не женись, – сказал Алеша, глядя прямо на меня. – Зачем, спрашивается?

Это ты у меня спрашиваешь?

Это вопрос ко всем. А я лично женюсь в 28 лет.

Почему именно в 28? – спросил Саша.

Я не знаю. Мне так советовали.

Какой-нибудь идиот тебе советовал, – сказал Саша. – Если я кого-нибудь встречу, даже завтра, даже сегодня...

Сегодня ты никого уже не встретишь, – сказал я.

Даже сегодня, – повторил Саша. – И если я сам пойму, что она хорошая, умная и вообще не сволочь, я тут же на ней женюсь.

– Курсантам запрещено жениться, – сказал Алеша.

Разрешат, – твердо сказал Саша.

А где вы жить будете? В казарме? – Алеша засмеялся. – В каптерке?

Это тебя не касается. – Саша говорил почти зло. – А как от жен на фронт уходили? У меня мать с отцом расписались – и он прямо на фронт. Я его в глаза не видел.

Я тоже сирота, – вызывающе сказал Алеша. – Ну и что?

Сиротка, – засмеялся я, глядя на его здоровое, чистое лицо.

Слушай, а кто она? – примирительно спросил Алеша.

Кто? – не понял Саша.

Я ее знаю?

Кого?

А на ком ты собираешься жениться?

Кто тебе это сказал? – Саша был крайне удивлен.

Ты сказал. – Алеша был удивлен еще больше.

Вот идиот , —сказал Саша.

Это ты идиот: жениться в 19 лет! – Алеша был просто возмущен.

Я засмеялся.

– Тебе смешно. – Алеша встал – Всем вам смешно. Он бы еще что-нибудь сказал, но произошло то, чего мы боялись и ждали: кто -то постучал в окно столовой. Не сговариваясь, мы легли на пол. Стук повторился. Не очень громкий, но настойчивый.

Нас заметили, и лежать было уже глупо. Саша посмотрел на меня, улыбнулся.

Я сдаюсь. – Он кивнул в сторону окон. – Не стрелять же в него.

Встретимся на гауптвахте. —Я пожал ему руку.

Если нас посадят в общую камеру, – сказал Саша.

Не посадят —будем встречаться на прогулках, – обнадежил Алеша.

Идет, – сказал Саша и встал.

Теперь, нарушая стройность повествования, я хочу сказать, что мне всегда везло с товарищами. Не следует, наверно, удивляться, что среди них не было сволочей или подонков, но приятно все-таки, что из тех, кого я знаю, никто такими не стал . Я бы сейчас с радостью увидел кого-нибудь из тех лет. Любого, даже из другой роты, хотя я знаю, что все ограничится бутылкой водки (спасибо, если одной) и необязательными, в общем, никому не нужными разговорами. Согласен, что по этому поводу нечего особенно сожалеть , да и не жалею. Просто хорошо бы увидеться. Говорят, что уже есть междугородный видеотелефон, с помощью которого можно не только услышать, но и увидеть, как по телевизору, того человека, который тебе нужен. Так вот, неплохо бы увидеться, хотя бы путем видеотелефона. Всех, правда, не увидишь. Саша погиб в 56 году в Венгрии. Помните ту осень 56-го?..

А теперь вернемся в столовую 54 года.

Итак, раздался стук в окно, и мы легли на пол в ожидании самого худшего.

Но все получилось, как в нормальной сказке: после полуночи, распахнув окно, к нам из темноты шагнула прелестная незнакомая девушка. Правда, приглядевшись, мы ее узнали.

Обстоятельства, благодаря которым она возникла столь внезапно, были самые прозаические. Она работала официанткой в офицерской столовой, где наши командиры встречали Новый год за большим столом, составленным из десяти или двенадцати обыкновенных квадратных столов, а на том месте, где обычно сидят новобрачные, сидел, как нам сказала эта девушка, "вдовец - генерал ", нестрого глядя, как веселятся его подчиненные. А к нашей девушке кто-то начал приставать ,кто-то из холостых офицеров. Всегда уж так бывает, что кто-то напивается первым. Вот этому человеку мы и обязаны появлением нашей девушки. Никого из нас она не знает: мы были первого года службы и только-только начинали знакомиться с гражданским персоналом в лице официанток столовой, медицинских сестер и дочерей наших офицеров, многие из которых впоследствии стали женами наших товарищей, и, надеюсь, они счастливы.

Где-то я читал или слышал, как некий пассажир, вынужденный из-за непогоды в полном одиночестве встречать Новый год в ресторане аэропорта, искал женщину, чтобы выпить с ней: у него было такое убеждение, что в новогоднюю ночь с тобой обязательно должна сидеть женщина, твоя или не твоя, но нужно, чтобы она была, сидела рядом или через стол, но так, чтобы можно было с ней чокнуться и чтобы не сидеть одному напротив еды и водки. И он такую женщину, кажется, нашел. Далее начинается сюжет из Э.М.Ремарка или из К.М.Симонова: одинокий мужчина, предстоящий ночной полет и немного (страниц 12) сдержанных диалогов.

Э.М.Ремарка мы тогда не читали, К.М. Симонова знали довольно плохо и, конечно, не догадывались, что все, что с нами произошло, уже написано, опубликовано, а может, и снято в кино.

Пить-то больше у нас нечего, – сказал Саша.

А я не пью, – сказала девушка.

Можно сбегать на станцию, – предложил Алеша.

Кинем жребий? – спросил Саша.

Зачем? Я сбегаю. – Алеша кивнул на меня: – А то вдруг ему достанется.

– К утру прибежит, – сказал Саша. Алеша рассмеялся.

Может, вы вдвоем сбегаете? – спросил я. – Как братья Знаменские?

Вы какое вино пьете? – спросил Алеша у девушки, отлично зная, что ничего, кроме водки, он все равно не достанет.

Я не пью, – сказала девушка.

Засекайте время. – Алеша уже снимал шинель.

Час пятнадцать.

Ни к чему все это, – сказала девушка. Мы даже не знали, как ее зовут.

Без пятнадцати два буду здесь. – Алеша стоял на подоконнике.

Пошел! – Саша махнул, как на старте.

После ухода Алеши наступила пауза. Мы молча сидели друг против друга. Девушка была без пальто, черную меховую шапочку она держала на коленях. Я совершенно забыл, какое у нее было лицо. Тогда ей было лет 17.

Кто это к вам приставал? – спросил Саша.

Коля, – сказала девушка.

Какой Коля?

Вот дурак. – Девушка думала о своем. – Просто идиот какой-то. А еще старший лейтенант!

Коля? – переспросил Саша. – Честно говоря, я их по именам никого не знаю.

А я по фамилиям, – сказала девушка. – Коля. Старший лейтенант.

Из какой роты? – зачем-то спросил я.

– Откуда я знаю. Мы помолчали.

Может, ему морду набить? – предложил Саша.

Что вы! – испугалась девушка.

Ешьте шпроты, – я подвинул к ней банку.

Спасибо. – Девушка глазами поискала несуществующую вилку.

А вы хлебом поддевайте, – сказал Саша. – Вот так, – он показал. – Вот только выпить нечего.

Сколько минут прошло? – спросил я.

Двенадцать, – сказал Саша. – Сейчас к Люберцам подбегает.

Хорошо, что озеро замерзло, а то бы пришлось вокруг.

Он через озеро бежит? – спросила девушка.

Так ближе, – объяснил Саша.

Не провалится, – успокоил Саша.

Он не из Колиного взвода? – спросила девушка.

Нет, – сказал Саша. – Нашего взводного зовут Митя.

Старший лейтенант Митя.

Так если ваш приятель провалится, Коле не влетит? – спросила девушка.

Нет, не влетит, – сказал Саша. – Он что, за вами ухаживает?

Кто?

Старший лейтенант, – сказал Саша.

Что вы, – сказала девушка, – у него невеста в Николаеве.

Довольно далеко, – сказал Саша. – Географически, конечно. Духовная близость тут ни при чем.

Что? – не поняла девушка.

Ничего, я так. – Саша посмотрел на часы.

Невеста, конечно, не жена, – сказала девушка. – Сегодня ты невеста, а завтра... – Она вздохнула. – Он ничего, только вот пьет.

Советские офицеры не пьют, – сказал Саша.

Пьют, – сказала девушка. – А ему нельзя.

Всем нельзя, – сказал Саша.

Я заметил, что после разговоров про то, как Алеша провалится под лед, он стал очень насмешлив.

Пускай здоровые пьют, – говорила девушка. – А он полосу препятствий в офицерском многоборье пробежал и чуть не умер.

Чуть не умер на боевом посту, – сказал Саша.

У него невроз, – сказала девушка.

Пенсия – вот в чем его спасенье, – сказал Саша.

Он не инвалид, – гордо сказала девушка.

Сколько времени? – спросил я.

Если не утонул, минут через семь будет, – сказал Саша.

Я его боюсь, – говорила девушка.

Колю? – спросил Саша без всякого интереса.

С кем, говорит, увижу – убью.

– Из пистолета системы Макарова, – сказал Саша. – Есть такой офицерский пистолет. Не очень хороший, но стреляет.

Правда? – Девушка испугалась.

Гоните его к чертовой матери, – сказа.! Саша.

Он ничего, только пьет...

Ну, ладно, – сказал Саша. – Сколько там? – Он посмотрел на часы.

Девушка сладко зевнула.

Нина, – сказал вдруг кто-то крепким командирским голосом. – Нинка!

И сразу стало холодно: в раскрытом настежь окне стоял человек гренадерского роста и сложения. Трудно сказать, какими были гренадеры, но, судя но описаниям, они выглядели точно так. Подобных ему людей я больше не видел нигде: секрет их производства, очевидно, потерян. По званию он был старший лейтенант. Без шинели, во всем парадном. Кортик, кажется, висел. Не помню точно.

Нинка, – говорил старший лейтенант, стоя на подоконнике и не обращая на нас никакого внимания, – я же тебя везде искал. Даже на каток ходил.

Зачем на каток? – спросила девушка.

– Там свет горел, – сказал старший лейтенант. Внезапно он заметил, что кроме его девушки в столовой есть мы.

А что вы тут делаете? – спросил он.

С Новым годом, товарищ старший лейтенант, – сказал Саша.

А это не имеет никакого значения, – сказал старший лейтенант. – Новый год, старый год: все одно.

Он постоял молча в раскрытом окне, а потом, опустив голову, вдруг стал читать стихи. Сбиваясь, без всякого выражения:

Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я не молод, не красив... и т.д.

Стихи были длинные. В конце концов девушка расплакалась.

– Коля, – сказала она, – Коленька, – и пошла к окну. – Что же ты без шинели...

Старший лейтенант протянул ей руку, и она шагнула на высокий подоконник. Не попрощавшись, не обращая на нас никакого внимания и не закрыв окна, они уходили. Так как из темного помещения отлично видно все, что происходит на освещенной улице, то мы смогли наблюдать, как они целовались, стоя по колено в снегу, старший лейтенант, будучи значительно выше ростом, за локти приподнял девушку, целуя, легко и долго держал па весу, – и туфелька скользнула в снег.

Если вечером 53 года снег почти не падал и была та самая звездная «ночь перед рождеством», то в 2 часа ночи 54 года, когда мы вышли на улицу, он, что называется, валил.

Было тепло и тихо. Мы шли вдвоем под снегом через пустой плац. Я думал о том, что Алеша сейчас пересекает озеро, и о том, что, если до утра будет такой снег, то завтра с подъема все училище начнет чистить плац деревянными лопатами, а послезавтра, если опять же снег не перестанет, нас повезут очищать от заносов железнодорожные пути. «С Новым годом», – сказал, проходя мимо, разводящий, за которым следовала смена караула в тулупах, засыпанных снегом. В двенадцать их поставили, в два сменили.

ЛЕТО 1958 ГОДА

Дневник

Меняться надоевшими городами и видами на залив, или костел, или гору Монблан. Меняться, чтобы чужое опротивело, как родной переулок и афиши на заборе, чтобы стал скучным не только твой город, твой дом и твоя лестница – весь мир. Такова цель путешествий, и, честное слово, это замечательно.

Долго ехал спиной вперед, и виды плыли из-за спины. Потом шел, как принято,– и меня тошнило.

Прости-прощай все это красивое и первое. Как началось, с чего – за день до экзаменов на последнем сеансе я увидел девочку и был ужасно взволнован всем, что она делала, как говорила, смеялась и смотрела. Позже, днем, она шла легкая, в зеленой кофточке, освещенная солнцем. Шла и с кем-то разговаривала, улыбаясь точно так, как сотни раз потом. Я иду вслед за памятью и вижу вечер, и склад, и мы перетаскиваем картошку в корзинах. Ты в куртке и в косынке, и всю ночь мы ничего не делаем полезного – мы смеемся, выпрашиваем <...> холодные арбузы, и ты сидишь рядом со мной на крыше склада, и я еще не знаю тебя и говорю тебе «вы». Мы едем втроем в пустой утренней электричке, ты – напротив меня, у тебя молодое прекрасное лицо и ты рассказываешь веселым голосом, как умерла девушка молодая, талантливая и после нее остались письма. Я, не вслушиваясь, киваю головой и смотрю, смотрю, запоминая тебя.

А потом, позже, мы идем с тобою между белых деревьев в таком снегу, как в сказке, и снег, падая, засыпает наши следы. И вечером ты уезжаешь, это уже другой вечер, я боюсь опоздать и бегу вдоль платформы к третьему вагону, и ты стоишь, улыбаясь. А потом мы идем проклятой привокзальной площадью, и у меня все пусто внутри, и я не знаю, что бы отдал и сделал – как мне хотелось ехать в одном купе с тобой и смотреть в окно. Письмо из Каменска не мне, другому, подробное, немного бестолковое, с приветами в конце. И день – через месяц, когда ты крикнула: «Гена!» И я увидел тебя на лестнице и был рад безотчетно весь день. Следуя времени, потом была весна и Первое мая, и ты в белом платье танцуешь с кем угодно, только не со мною, а я, серьезный и грустный, уезжаю в пустом еще троллейбусе без тебя. И пыльный весенний день в середине мая – твои открытые руки белые, твое лицо взволновано, и снова ты такая легкая, готовая улететь.