Текст книги "…Началось в Республике Шкид"

Автор книги: Евгения Путилова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)

Глава 7

«Завтра – оно завтра будет»

У меня растут года…

В. Маяковский. «Кем быть»

Когда Пантелеев был еще молодым человеком, у его двоюродной сестры Иры появился ребенок. Девочка. И он сразу без памяти полюбил свою маленькую двоюродную племянницу. Казалось, она восполнила то, чего ему так не хватало: детского крика, детского смеха, даже детского плача, – потому что он всегда очень любил детей.

Для новорожденной племянницы Алексей Иванович снимал дачу, вощился, играл с нею. Единственное, что ему не нравилось, – это то, что девочку назвали так же, как маму, Ириной. Как раз в это время М. Зощенко прочел ему свой новый рассказ. Там молодая мать, укачивая новорожденного ребенка, говорила: «Ах ты, мой ангел! Ах ты, мой маленький людоед!..» Пантелееву это так понравилось, что он стал называть свою племянницу Людоедом и, хотя не все отнеслись к этому имени одобрительно, постепенно настолько привыкли, что в доме стали говорить:

«– Людоед сегодня жалуется на животик. <…>

– Людоеду купили куклу. <…>

– Людоед, пора спать!

И людоед, нисколько не удивляясь и не обижаясь, шел спать».

В очерке «Маршак и Людоед» Л. Пантелеев приводит веселые экспромты Маршака на подаренных девочке книжках. Вот один из них:

На Грибоедовском канале

Жила особа юных лет,

Ее родные называли

Ужасной кличкой «Людоед»

Хотел я к ней поехать в гости,

Боюсь я только одного —

Что от меня оставят кости,

Очки и – больше ничего.

Алексей Иванович уделял девочке много внимания, учил ее читать. О том, как шла учеба, есть у него интересная запись:

«Иринке пять лет. Учимся с нею читать. Никак не может запомнить букву «я».

– Какая это буква?

– Буква «ты».

Нарисовал яблоко. И написал: «яблоко».

Читает:

– Тыблоко».

Эти несколько строк выросли потом в рассказ «Буква «ты». Читая его, мы можем увидеть, как преобразуется жизненный материал в руках художника, как из факта, случая, эпизода вырастает художественное произведение, в котором появляются характеры, звучат диалоги, завязывается сюжетная интрига. Вот, к примеру, умучившийся взрослый предлагает Иринушке эту букву, которую она никак не может верно прочитать, сказать «как будто про себя: я. Понимаешь? Про себя. Как ты про себя говоришь». Кажется, что еще может быть понятней? Но у Иринушки своя логика, и происходит невероятная вещь – она шепотом, про себя говорит: «ты». Но разве не могла она понять просьбу учителя по-своему: про себя – значит тихо-тихо? И она тихо-тихо про себя, говорит: «ты».

Рассказ «Буква «ты» заставляет задуматься о многом: и о том, как сложен и многогранен язык, сколько в нем скрыто возможностей; и о том, каким неожиданным для взрослого образом, с какой непосредственностью воспринимается он ребенком; и еще о том, как непросто быть учителем.

В конце 20-х годов Пантелеев вел в журнале «Еж» отдел «Цирк – театр – кино». В небольших заметках он увлеченно рассказывал детям о знаменитом укротителе, о виртуозной цирковой артистке, выдающемся жонглере, создавал для юных читателей портреты знаменитых артистов кино: Чарли Чаплина, Бестера Китона, Дугласа Фербенкса, Мэри Пикфорд, придумывал киноребусы, кинозагадки.

С середины 30-х годов Пантелеев особенно потянулся к литературе для самых маленьких. В журналах «Чиж» и «Костер» стали все чаще появляться самые разные его произведения: и сказка, и веселый раешник, и назидательная новелла, и небольшая притча, и рассказ. Пантелеев убежден: взрослого не может не интересовать то, что волнует и интересует ребенка. Отсюда его утверждение: «Каждый писатель должен писать для детей, обращаясь ко всему непосредственному, неиспорченному в человеке…»

В его творчестве складывается своеобразный идеал человека, близкого по душевному складу к детям. В свое время этот идеал выразил Белинский. «Есть люди, которые любят детское общество и умеют занять его и рассказом, и разговором, и даже игрою, приняв в ней участие: дети, с своей стороны, встречают этих людей с шумной радостью, слушают их со вниманием и смотрят на них с откровенной доверчивостью, как на своих друзей. Про всякого из таких у нас, на Руси, говорят: «Это детский праздник».

В 1941 году, перед войной, Пантелеев работал над сценарием «Детский праздник» (в середине 60-х годов по этому сценарию был снят фильм «Они встретились в пути»), Сценарий посвящен студентам педагогического института, будущим воспитателям. Один из них, Макар Семенов, обладает удивительной способностью привлекать к себе ребят. Для Макара общение с детьми – это не просто выполнение служебных обязанностей, а потребность, необходимость, жизнь. И потому именно к Макару тянется трудный мальчишка, найдя у него то, что ему сейчас нужнее всего: человеческое тепло и мужскую дружбу.

Насколько пристально, пристрастно, увлеченно следил писатель за жизнью детей, можно судить по страницам книги «Из старых записных книжек»: они буквально пестрят детскими речениями, подслушанными разговорами, в них запечатлены занимательные или поучительные эпизоды и происшествия из детской жизни; в записях можно найти и законченные сценки, и зарисовки к будущим произведениям. Невозможно не привести некоторые примеры:

«Дядя, правда, что у вас в Ленинграде только два раза в пятидневку бывает солнце?»

«Лисий Нос. Подслушанные «экикики».

Из трубы шел густой дым. Какой-то мальчик сказал:

– Дом горит, никто не видит.

И вот – человек шесть пятилетних ребятишек добрых полчаса с наслаждением орут у меня под окном:

Дом горит – никто не видит!

Дом горит – никто не видит!

Там же. Из двух противоположных окон, через улицу, дуэт двух мальчишек:

Голуби пугаются,

Дворники ругаются…

Тоже минут на десять. И тоже с наслаждением, с каким поет зяблик или кричит по утрам петух».

«Шестилетняя девочка, дочь соседки:

– Куда же это папа ушел? Ах чтоб он помер!..»

«Таня Белых (три-четыре года):

– Мама, задуши электричество».

Автор не просто сторонний наблюдатель, записывающий ради удовольствия смешные, наивные или очень меткие детские высказывания, – он активный участник разговоров, он задает вопросы, вовлекает детей и сам по-настоящему охотно играет в затеянные им же игры; он размышляет о детских поступках и характерах. Все это ему бесконечно интересно и важно. Все это помогает еще глубже постичь разнообразную жизнь детства.

Сколько открытий, сколько нового! Какой большой, многокрасочный мир зовет двух очень «непослушных девочек», о которых писатель написал целую книжку – «Рассказы о Белочке и Тамарочке». Их непослушание, их жажда жить активно и озорно оборачиваются подчас и неприятностями пока девочки, нарушив запрет мамы, купались в море, пришел вор и украл всю их одежду: «И платьица украл, и штанишки украл, и рубашки и сандалики, и даже испанские шапочки с кисточками украл». И шалость в лесу кончилась чуть ли не бедой: пока они прятались от мамы, она в самом деле ушла от них далеко и девочки натерпелись страху.

Но как в этих рассказах все по-детски сказочно! Таинственный вор вызывает не только огорчение. Подходя к дому голышом, Белочка в упоении кричит: «Мамочка, знаешь, – нас обокрали!!!» И блюститель порядка, милиционер, который задает грозные вопросы: «Эт-то что такое? А? Кто вам позволил, гражданки, голышом по улицам бегать?» – на самом деле симпатичный и добродушный; и страшный волк на поверку оказался теленочком, указавшим им путь из леса; и насмешливый старик направил их домой, на зелененькую дачу. Особенными кажутся здесь и встреча с морем, и солнце, и гроза, и веселый шум дождя.

«Рассказы о Белочке и Тамарочке» написаны так, словно рассчитаны не столько на читателя, сколько на слушателя.

Возьмем, к примеру, начало:

«У одной мамы было две девочки.

Одна девочка была маленькая, а другая побольше. Маленькая была беленькая, а побольше – черненькая. Беленькую звали Белочка, а черненькую – Тамарочка».

Каждая фраза здесь наполнена дыханием, писатель как будто специально подбирал слова с открытыми слогами, чтобы слово пелось, легко произносилось, хорошо звучало на слух.

Рассказы эти безупречно ритмически выстроены. Вот мама, отправляя девочек гулять на море, дает им напутствие: «По воде босичком походить – это можете. || В песочек поиграть – это пожалуйста. || А купаться – ни-ни. || Девочки ей обещали, что купаться не будут».

В «Рассказах о Белочке и Тамарочке» Пантелеев создал два совершенно разных характера девочек. Для писателя несомненно: ребенок с самых малых лет – личность, характер. Писатель не скрывает некоторого недовольства властным, даже эгоистическим характером старшей, Тамарочки, явную его симпатию вызывает более робкая, более зависимая, но зато и более честная и прямая Белочка.

Пантелеев никогда не изолировал детский мир от взрослого, он предъявлял серьезные требования к детям. У девочек молодая умелая мама, с такой мамой весело и хорошо. Но мама отнюдь не безразлична к тому, как живут и как ведут себя ее девочки. Мама осудит не шалость, а трусость, она учит их отделять хорошее от плохого. «Вещественные» последствия их шалостей волнуют ее мало. Не очень убиваясь об испорченной дочками скатерти, мама далеко не безразлична к нравственной стороне дела. «сумел набедокурить, – говорит она, – сумей и ответить за свои грехи. Сделала ошибку – не убегая, пождав хвост, а исправь ее».

Белочка и Тамарочка на протяжении рассказов взрослеют, растут. Рассказ «Большая стирка» начинается с шалости, с невсамделишной работы, а кончается тем, что обе девочки идут с мамой работать – и пол мыть, и стирать, и полоскать, и сушить белье – и все по-настоящему. И потому таким вкусным покажется им обед.

Почти как афоризм звучат последние фразы в рассказе «На море», когда, вернув девочкам всю их одежду, милиционер обещает отдать испанские шапочки лишь завтра, если сестры этого заслужат. «А что завтра было – еще неизвестно. Ведь завтра-то – его еще не было. Завтра – оно завтра будет». Слова эти воспринимаются как шутка, но одновременно они говорят о невозможности заглянуть в завтрашний день, но и обещают этот день, к которому надо быть всегда готовым.

Пантелеев очень тонко понимает, как наивен ребенок, насколько мал его опыт, как нуждается он в старшем друге, добром учителе. Учительская миссия в самом высоком смысле слова тала присуща всем его произведениям, обращенным к растущему человеку. В каких-то даже случаях, как писал К. Чуковский, Пантелеев «не отказывается… от самых откровенных поучений и проповедей».

Обычно к таким словам, как «поучения», «дидактика», существует отношение достаточно настороженное: кому охота слушать наставления и поучения? «Но Пантелеев, – продолжает К. Чуковский, – такой сильный художник, что дидактика ему не помеха. Напротив». К. Чуковский поясняет свою мысль. Поучающие фразы, которые у другого писателя звучали бы непростительной фальшью, благодаря яркой словесной живописи и увлекательному сюжетному построению у Пантелеева воспринимаются «как законные явления стиля». Его моральная проповедь проникает в детское сердце, потому что она исходит от настоящего художника.

…Две лягушки угодили в горшок со сметаной. Одна – трусиха и лентяйка решила, что все равно ей оттуда не выбраться, перестала барахтаться и утонула. Вторая – храбрая и упорная – подумала иначе: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть у меня что-нибудь и выйдет». И она в конце концов спаслась. Это – сказка Пантелеева «две лягушки». Содержание ее наипростейшее, но она заключает в себе очень важную мысль, даже некую мораль. По существу, здесь идет разговор о различных формах поведения в трудную минуту, о мере ответственности за свой поступок и его последствия. И шире – это серьезные размышления и жизненной позиции человека.

Такое размышление содержит в себе рассказ «Камилл и учитель».

Римский полководец Фурий Камилл не мог овладеть городом Фалерия. Фалесский учитель, рассчитывая на богатую награду, привел к римлянину в качестве заложников, обманув их, детей именитых фалесских граждан. Прогнав с позором учителя, Камилл обратился к детям своих противников: «Молодые фалески, когда вы будете большими и вам придется воевать с сильным и мужественным врагом, вспомните, что нужно всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на злодейство других».

Наипростейшим кажется и содержание рассказа «Трус» – о мальчике, который должен был спуститься к берегу моря, но струсил: спуск показался ему слишком высоким, крутым и скользким. И даже упавшая удочка не могла заставить его ползти дальше. Но когда он увидел, что удочку взяла девочка, он кубарем скатился вниз. На поверку трус оказался и жадиной.

В начале 1941 года редакция журнала «Костер» обратилась к Пантелееву с просьбой написать рассказ, из которого читатель получил бы представления о таких понятиях, как долг, честь, верность. Пантелеев откликнулся на эту просьбу рассказом «Честное слово».

Два различных, полярных отношения к долгу и к слову выявляются в этом рассказе с особенной остротой. Мы не видим тех больших ребят, которые позвали маленького играть в войну, приказали ему под честное слово охранять в качестве сержанта «пороховой склад», пока его не сменят, а сами бросили его, забыли о нем и ушли из сада. Им сейчас гораздо лучше, чем одинокому «сержанту»: они уже давно дома, в тепле, поужинали, конечно, а может, и десятые сны видят. «А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось…»

Какое доброе чувство вызывает у автора веснушчатый мальчик лет семи-восьми, умеющий крепко держать свое слово и покинувший свой пост лишь после приказания настоящего офицера.

Автор настолько покорен этим мальчишкой, что расстается с ролью рассказчика и говорит как бы прямо от себя. В полный голос высказывает уверенность в этом человеке, в том, что в любой ситуации он не струсит, не испугается, проявит такую же сильную волю, такую же твердость.

Знаменательно, что рассказ этот был напечатан в июне 1941 года и оказался как будто пророческим. Пантелеев словно предугадал здесь близкую реальность военных дней, когда такие же дети, как герой «Честного слова», в грозные годы фашистского нашествия уже всерьез, не в игре, а на самом деле самоотверженно служили Родине и помогали ей побеждать врага.

Глава 8

В осажденном городе

И мне любой дороже славы,

Что я ценой моей зимы

Владею счастием и правом

В стихах поставить «я», как «мы»

О. Берггольц

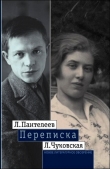

Первый год Великой Отечественной войны Алексей Иванович Пантелеев находился в Ленинграде. Во время блокады в городе оставалось много писателей: О. Берггольц, Н. Тихонов, А. Прокофьев, Н. Чуковский, Л. Рахманов, Вера Инбер, Е. Шварц, В. Кетлинская, Л. Будогоская. В незабываемой книге «Говорит Ленинград» О. Берггольц пишет о той ни с чем несравнимой гордости, которую она испытывает от сознания, «что голоса ленинградских писателей звучали в эти дни в полную силу».

В общей работе товарищей по перу Пантелеев принимать участия не мог. В этом смысле жизнь его была труднее, чем у других ленинградский писателей.

1941 год у него сложился так: перед самой войной он перенес операцию и в конце мая выписался из больницы. Дважды стоял он перед медицинской комиссией, и дважды комиссия не допускала его в армию. Он активно включился в работу группы самозащиты, а когда в конце декабря он оказался «последним молодым мужчиной в доме», управдом назначил его начальником домовой группы МПВО. «Вероятно, я должен был сказать Михаилу Арсентьевичу, что я не могу, не имею права… Но я не сказал. И вот совсем недавно я принял на себя обязанности руководителя местной обороны».

Чего же не сказал Пантелеев управдому?

В самом начале сентября 1941 года, когда вот-вот должно было сомкнуться кольцо блокады, он был вызван повесткой в управление милиции. В результате какой-то ошибки Пантелеев подлежал высылке из Ленинграда. Алексей Иванович не уехал. В тот же день он написал письма – в Совет фронта и своим московским друзьям и старшим братьям по перу Маршаку и Фадееву.

К концу марта в последней стадии дистрофии он был подобран «скорой помощью» и доставлен в больницу на Каменном острове. Замечательные врачи, сестры Пластинины и М. П. Семенова, сделали все, чтобы спасти его. Эти же врачи спустя некоторое время спасли от смерти Александру Васильевну, мать писателя.

А в это время дело его уже решилось, нелепая ошибка была исправлена, только узнал он об этом много позже. 6 июля 1942 года А. А. Фадеев вывез тяжелобольного Пантелеева на самолете в Москву. Несколько месяцев Алексей Иванович провел в санатории и в госпитале. Несмотря на слабое еще состояние здоровья, в это время он уже работал в полную силу: привел в порядок и обработал ленинградские записные книжки написал рассказы и повести «На ялике», «Долорес», «Костя», «Голос Суворова», «Маринка», «Первый подвиг», «Главный инженер», пьесы «Анечка» и «Ночные гости».

В апреле 1943 года Пантелеев подал заявление в ГлавПУРККА с просьбой призвать его в армию. Он был направлен в Военно-инженерное училище в Болшеве, затем служил в инженерных войсках, был редактором ежедневной батальонной газеты «Из траншей по врагу».

Осенью того же года его отозвали из армии в распоряжение ЦК ВЛКСМ. Некоторое время он работал в Военном отделе, потом его направили на работу в издательство «Молодая гвардия». Несколько лет он был членом редколлегии журналов «Дружные ребята» и «Мурзилка».

В январе 1944 года по командировке ЦК ВЛКСМ Пантелеев едет в Ленинград: это было время решающих боев, окончательного разгрома немецкой группировки.

И вот снова Ленинград, город, уде все «до спазмов в горле, до слез, до сердцебиения знакомо». Целых – и каких! – полтора года прошло со времени отъезда. «Хожу, хожу – и не могу насытиться, наглядеться, налюбоваться и – нагореваться». И казалось еще, целая жизнь прошла со дня приезда и до того лня, когда прозвучал салют в честь освобождения города от блокады. Не знаю, как описать и с чем сравнить мгновенье, когда на углу Ковенского и Знаменской толпа женщин – не одна, не две, а целая толпа женщин навзрыд зарыдала, кода мальчишки от чистого сердца – и также со слезами в голосе – закричали «ура», когда у меня у самого слезы неожиданно хлынули из глаз».

В 1947 году, отказавшись от предложения перебраться на постоянное жительство в Москву, Пантелеев в звании капитана запаса возвращается в родной Ленинград.

Так выглядела внешняя биография Пантелеева в годы Великой Отечественной войны. Но за этим стояла большая жизнь писателя-патриота, подлинного ленинградца. Он не растерялся в труднейших условиях, в каких находился почти год блокады: не имея возможности печататься и оружием слова участвовать в непреклонной борьбе, которую вели писатели за свой город, он работал ежедневно, уверенный в необходимости этой работы, убежденный, что об этих дняхчеловечество должно будет узнать – и узнать всю правду. Потому и писалось ему «легко, как никогда легко и свободно». Вот декабрьская запись 1941 года:

«Сил нет, а тянет писать, работать. Сознание, как никогда, ясное… у стола моего до сих пор висит приколотый кнопками, начертанный еще в позапрошлом году девиз: «Nulla dies sine linea!». Плакатик закоптел, съежился, еле виден при свете коптилки, но – живет, вызывает, требует. Требует записывать то, что происходит вокруг, сегодняшнее, сиюминутное, писать правду и только правду ( этисобытия лжи не потерпят…)».

В Музее истории Ленинграда хранится множество дневников времен блокады: обессиленные люди, не бравшиеся, быть может, никогда раньше за перо, считали себя обязанными запечатлеть по возможности дни и часы своей жизни, убежденный в том, что пережитое ими должно стать достоянием человечества и что дневник будет в этом смысле самым достоверным документом. Форма дневника, к которой стихийно обратились сотни никогда не писавших людей, оказалась близкой и многим литераторам. Не случайно одно из лучших произведений о блокаде получило название «Февральский дневник» (О. Берггольц), широко известны относящиеся к Ленинграду дневники военных лет Веры Инбер «Почти три года», Вс. Вишневского.

Давно уже были опубликованы и неоднократно переиздавались очерки Пантелеева «В осажденном городе» и «Январь 1944». В последней его книге «Приоткрытая дверь» (1980) большое место занимает раздел «Из старых записных книжек (1924–1947)».

Страницы этого дневника открывают много нового о войне и о жизни писателя в эти годы.

Мы узнаем теперь больше и о московском периоде жизни писателя, нам становится ясно, почему Алексей Иванович не мог приспособиться ни к прекрасным условиям «генеральского» санатория в Архангельском, ни к госпитальным – на Пироговке, ни к шумному быту гостиницы «Москва», пока наконец не подал заявление в ГлавПУРРКА с просьбой мобилизовать его. И только тогда стало «лучше, чище и, главное, спокойнее». Много интересного и поучительного мы узнаем о буднях Военно-инженерного училища, о Москве с сорок второго по сорок седьмой год.

Как всегда, на первом месте люди, их чувства, мысли, поступки. Скупо, точно, без всякой аффектации образ времени возникает через такую, скажем, запись:

«Старуха в трамвае:

– Нет, братцы мои, я умирать сейчас несогласная. У меня все деточки на фронте. Вот война кончится, всех деточек своих повидаю, обниму, перецалую, а уж тогда – хороните меня с музыкой».

Резким контрастом к этим величавым словам покажутся иные:

«Тетка с очень тонкими подкрашенными губами:

– Всех жалеть – сердца не хватит».

Много будет еще московских впечатлений, но всегда рядом с ним Ленинград: то, что пережито там, невозможно забыть, невозможно не чувствовать постоянно.

Вот эпизод, отмеченный 2 августа 1942 года, когда он уже лечился в подмосковном «генеральском» санатории.

«Кормят нас – на убой. <…>

И тем не менее…

Сегодня за обедом вижу – мой сосед съел котлету, а гарнир, гречневую кашу, почти не тронул.

– Вы не будете? – говорю я.

– Что не буду?

– Доедать.

Недоуменно пожимает плечами.

– Нет.

И вот я спокойно придвигаю к себе его тарелку и ем недоеденную им кашу.

Он с удивлением и даже с некоторым ужасом на меня смотрит. Заметив этот взгляд, я говорю:

– Я – ленинградец, товарищ полковник.

Это отношение к хлебу и вообще ко всякой пище, как к чему-то священному, благословенному, вероятно, никогда не исчезнет».

Не случайно рядом с этой записью другая – переносящая читателя в Ленинград декабря 1941 года. Мама принесла ему, заболевшему, кусочек хлеба. Он неловко разломил его, и крошкаупала на пол. Он не поднял ее сразу, но, лежа в постели, все время помнил: ему предстоит что-то приятное. «Что же? Ах, да, могу нагнуться и поднять с пола эту крошку – грамм или полтора черного хлеба!..» эта крошка хлеба запомнится на долгие годы.

Самые сильные страницы – и о людях, и о событиях, и о себе самом – приходятся на 1941–1942 году. Из многих записей, которые не оставят равнодушным читателя, особенное чувство вызывают две: одна под названием «Стыдно вспомнить, другая – «Радостно вспомнить». Читая их, понимаешь, как обострено все было в жизни каждого человека и в жизни Ленинграда, какими мерками – не только общечеловеческими, но еще и своими, ленинградскими – мерялся тогда каждый поступок, каждое побуждение человека.

«Написать! Непременно написать о нем, об этом гаде.

<…>

…Рассказать, поведать людям, что было и такое в героическом городе» – с таких слов начинается запись о соседе по больничной палате. Злобный сытый паук, утаивший от больничного начальства продуктовые карточки; с каким-то аже удовольствием он рассказывал о том, как безжалостно убивал животных.

Но так получилось, что по просьбе этого человека автор идет в булочную выкупать скопившийся за время пребывания в больнице его хлеб. Случайно узнав об этом, за ним увязался один мальчик, буквально задрожавший «от родившейся в его душе надежды». Там, в булочной, он даже не словами, а глазами будет умолять о довеске к кирпичику граммов в шестьдесят-семьдесят. Нет, взрослый не отдаст ему эту горбушку и произнесет полагающееся слова: Не могу, милый Лева… Это не мой хлеб. Это хлеб соседа моего Тадыкина».

Казалось бы, все сделано правильно. Почему же «стыдно вспомнить»? Потому, что он все время будет видеть этого мальчика, видеть, «как мгновенно погасли, стали тусклыми, мертвыми его глаза, как вытянулось его дистрофическое серое лицо». И из его души вырвутся слова другие, ошеломляющие: «Никогда не прощу себе, что не украл этого довеска. А что же было «радостно вспомнить»?

В памяти всплывает история, случившаяся еще в конце сентября, когда, попав по сигналу «тревога» в убежище, он увидел у своих ног зарывшуюся в стружки ленточку хлебной карточки. «Хлеб на декаду! Такие сокровища я находил только в детстве, во сне.

Протянул задрожавшую руку, незаметно поднял карточку, спрятал в карман. И потом – в течение десяти дней получал по ней хлеб». Карточка была рабочая, давали по ней тогда четыреста граммов в день. Как и все продовольственные карточки в то время, она была безымянная, на предъявителя. «В оправдание себе могу сказать, что уже на второй день я понял, что ем чужой хлеб. На третий день я не стал его есть, отдавал маме и Ляле.

А потом… потом, чем дальше, тем больше стала грызть меня совесть».

С помощью лупы разглядел печать учреждения, выдавшего карточку, и корешок ее не выбрасывал. «Он лежал у меня на столе – и мучил меня.

Звучит излишне громко, но я понял, что не смогу жить с этим грехом на душе. Понял, что должен искать эту женщину и отдать ей свой долг.

Четыре килограмма хлеба ни скопить, ни купить я не мог. Я стал собирать все, что можно было собрать. Тогда еще можно было. <…> за месяц я скопил продуктов, стоимость и калорийность которых значительно превышали стоимость и калорийность четырех килограммов черного хлеба. Я считал, подсчитывал, пересчитывал, складывал, умножал…»

Теперь надо было найти пострадавшего, оказавшегося рабочим пассажа.

«– Вы Белов?

– Белов. Да.

– Скажите, вы карточку хлебную теряли?

– Да. Потерял. Давно уж.

<…>

– Я нашел вашу карточку.

Он открыл рот.

– Я съел ваш хлеб. У меня нет хлеба, чтобы отдать вам долг, но вот тут кое-что съедобное.

Он взял пакет, посмотрел на него, на меня. Ничего не сказал, положил сверток на верстак, обошел этот верстак и низко, поясно, как говорили в старину, мне поклонился.

Вот такое вспомнить радостно, сладко.

Как хорошо, легко дышалось и шагалось мне тогда…»

С чувством особой ответственности писатель оберегает правду каждого слова, сказанного им об осажденном городе. Ленинград для него словно живое существо, с его знакомыми до слез зданиями, с Невой, Фонтанкой, каналами… поэтому рядом с фактами все время будут соседствовать размышления, оценки, эмоциональный отклик – на радость, на горе, на высокое и низменное.

Где бы и как бы ни делались записи: наскоро, на ходу, в темноте, на морозе, на улице, на госпитальной койке, на подоконниках; на клочках бумаги, конвертах, даже на спичечных коробках, – писатель стремился сказать главное: то, что происходило в Ленинграде, было для народа и в равной степени для него, как писал он об этом, «кровью наших близких и пеплом наших жилищ».

Вот история, начинающаяся строчками прощания с близкими друзьями, талантливыми сестрами Д. – писательницей и художницей, – вывезенными из Ленинграда в безнадежном состоянии (смерть настигла их в Сибири, на глухом полустанке). Думая о сестрах Д. (Алексей Иванович, наверно, не посетует, если читатель узнает, что речь идет о Елене и Наталии Данько), о том, как много они сделали в литературе и в искусстве, Пантелеев вспоминает Петергоф, где он встречался с ними в последний раз. Какая скорбь звучит в следующих затем строчках: «Петергоф! как больно мне не только произносить, но даже выписывать на бумаге это слово…»

И сразу же его подхватывает волна лирического воспоминания, и в его воображении возникает город сказочной красоты, увиденный сквозь призму детства, юности, довоенных времен.

«Никакой санаторий, никакой Крым и никакие Минеральные воды не могли мне заменить этого лягушачьего царства, этого туманного и дождливого городка, который именовался «русским Версалем», но в котором не мог бы ужиться ни один Людовик. Только Петр, этот великий бурсак, россиянин, переодевшийся в европейское платье, мог построить здесь свой маленький голландский домик и назвать его «Мон плезир» – мое удовольствие!..»

Но действительность возвращает писателя к сегодняшнему дню, наполняя скорбью и отчаянием:

«Рука у меня дрожит. Не от холода, а потому что я должен сейчас написать: в Петергофе немцы…

Я не могу думать об этом спокойно. Когда я сейчас пишу это, мне кажется, что меня бьют по щекам…»

Как и большинство его соотечественников, уверенный в победе над теми, кто «в диком каннибальском упоении празднует сегодня минутную победу», он готов сделать все, чтобы наступил час возмездия. «Но ведь это должно случиться рано, а не поздно. Мы должны предъявить счет – вовремя, пока еще не высохла кровь, которой он написан… пока не сровнялся с землей могильный холмик на глухом сибирском полустанке, где кончили свою жизнь Елена и Наталия Д.» («Счет, написанный кровью», февраль, 1942). Начавшаяся с очень личного, лирического воспоминания, запись кончается словами мужественными, скорбными, призывающими к активному действию, и автор по праву сражающегося ленинградца переходит от «я к «мы».

В ленинградских записях в новом качестве проявились многие стороны дарования Пантелеева: он не только достигает еще большей афористичности и еще в большей степени сказывается мастерство портретной характеристики, но разнообразнее становятся его краски, стремительней размах, глубже чувство.

Есть в лаконизме многих страниц блокадных записей художественная законченность, завершенность, а вместе с тем каждая из миниатюр могла бы быть развернута в целое действие – драматическое, трагическое, комическое.

Вот юмористическая сценка на Мальцевском рынке. В ответ на чье-то возмущенное: «Какое безобразие! Только что была тревога и – опять!» – автор шутливо замечает: «Того и гляди, жалобную книгу потребует».

А вот другая, в трамвае; героиня ее – «ничем не примечательная девушка в ватных штанах и в стеганом красноармейском ватнике». Воздушная тревога, земля же гудит и стонет под ударами вражеских фугасок, всех гонят из трамвая, а она, как будто ничего не происходит, «с тем упоением и азартом, какой бывает лишь у детей и немногих взрослых», никак не может оторваться от чтения.

«Через плечо соседа заглядываю в книгу:

«Клянусь честью» – воскликнул герцог. – На вашем месте, ваше величество, я бы запретил этим коварным…»

Эпизод с девушкой – это беглая зарисовка, снимок на ходу, но как удачен этот снимок: он резко и точно передает сущность характера девушки, ее спокойствие, душевную непоколебимость – те черты, которые отличали ленинградку. И поэтому название маленькой новеллы – «Тотальная война» кажется особенно выразительным.