Текст книги "…Началось в Республике Шкид"

Автор книги: Евгения Путилова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)

Глава 4

Президент Республики Шкид Викниксор – и В. Н. Сорока-Росинский

Передайте ему привет и мое восхищение перед его талантом предугадывать жизнь, находить пути для нас

(Из письма Кольки Цыгана)

Новое прочтение повести и выход в 1966 году фильма «Республика Шкид» (режиссер Г. Полока, в роли Викниксора снимался С. Юрский) вызвали огромный читательский и зрительский интерес. На многочисленные вопросы о его бывших товарищах Л. Пантелеев ответил статьей «Где вы, герои «Республики Шкид»?» [6]6

Комс. правда, 1967, 11 июня.

[Закрыть]

Особенное внимание представителей педагогической науки, литературоведов, журналистов привлек шкидский президент Викниксор. Многие десятилетия только под этим именем существовал он в сознании читателей книги, в отзывах литературной и педагогической критики.

Теперь, когда нам уже многое известно из жизни и работы Виктора Николаевича Сороки-Росинского, мы можем объяснить в какой-то мере причину бытовавших несправедливых и ошибочных суждений о его деятельности в школе имени Достоевского.

Еще в 1927 году, как только вышла «Республика Шкид», ее прочитала Н. К. Крупская, и книга (которую она высоко ценила) стала для нее прежде всего документальным материалом, на основании которого она могла судить об уровне постановки педагогического дела в школе имени Достоевского. Повесть ее встревожила, и в статье «Воскресная бурса» она с огорчением писала о существовании карцера в Шкиде и о многих других просчетах заведующего школой Викниксора.

Спустя десять лет, анализируя ряд книг о правонарушителях, А. С. Макаренко в статье «Детство и литература» тоже подошел к «Республике Шкид» не как к художественному произведению, а как к документальному. Он увидел в повести лишь добросовестно нарисованную «картину педагогической неудачи», и ему бросились в глаза лишь слабости в работе шкидского зава Викниксора.

Подобного рода суждения о педагогической системе, педагогических методах заведующего школой имени Достоевского, сделанные лишь на основании «Республики Шкид», звучали и в более поздних критических отзывах, вплоть до конца 50-х годов. По существу, лишь один Горький сумел угадать и увидеть за художественным вымыслом правду большой жизни и замечательной деятельности.

Знал ли об этих отзывах В. Н. Сорока-Росинский, читал ли он «Республику Шкид»? Повесть он прочел сразу, и в статье «Школа имени Достоевского» с большим тактом и пониманием отделил то, что было на самом деле в школе, от того, что прозвучало художественном произведении. По его мнению, авторы «вовсе не претендовали на роль летописцев школы имени Достоевского» и смело соединили «факты с вымыслом и прозаическую действительность с поэтической фантазией» [7]7

Сорока-Росинский В.Н. Школа имени Достоевского. – вечерняя Красная газета, 1927, 20 марта.

[Закрыть]. Книга ему понравилась.

Теперь мы знаем: он читал и знал все отзывы, но то ли был слишком занят текущей работой, то ли не хотел участвовать в журнальной полемике, готовился к ответу более серьезному и обстоятельному, – выступление его было единственным.

Среди фотографий, документов и других материалов в доме у сына педагога, Константина Викторовича Россинского, находилась вещь бесценная – написанная карандашом рукопись книги «Школа Достоевского». Рукопись эта обрывается на полуслове. Но и сто пятнадцать ее страниц, и те статьи и материалы, которые сейчас стали известны, воспоминания учеников и коллег – все это дает достаточное основание, чтобы определить значительный вклад В. Н. Сороки-Росинского – практика и теоретика – в развитие советской педагогической науки.

В книге «Школа Достоевского» он полно и глубоко рассказал о своем педагогическом методе, о своей системе и – шире – обо всей своей жизни педагога.

В. Н. Сорока-Росинский (1882–1960) родился в украинском городе Новгород-Северском, в семье офицера. В детстве его няньками, дядьками, братьями и друзьями были солдаты, любимым героем был Суворов.

Он мечтал о военном поприще, но по просьбе родителей поступил в Санкт-Петербургский университет, на историко-филологический факультет, собираясь после его окончания все равно пойти в военное училище. «Но военным я так и не стал, – пишет Виктор Николаевич, – по вполне понятной причине: я кончил университет в 1906 году». К. В. Россинский, с которым отец не раз говорил на эту тему, поясняет: отец не мог служить потому, что «эту армию заставили в 1905–1906 годах повернуть штыки против своего народа» [8]8

Из письма автору книги от 25 марта 1983 года.

[Закрыть].

И тогда привлекла к себе другая профессия, другая работа – педагогическая. Ведь и в военную службу «тянула не ее романтика, не ее мишура, а то, что там были… друзья-солдаты». Там, казалось, можно было «работать над формированием души человеческой». теперь понятно, почему, занимаясь на историко-филологическом факультете, он все время испытывал глубокий интерес к проблемам педагогики и психологии. После окончания университета он в течение года слушал курс психопатологии у академика Бехтерева. Еще до революции опубликовал ряд серьезных работ по вопросам школы, обучения и воспитания детей.

В 1920 году Сорока-Росинский стал заведующим школой имени Достоевского. Руководство этим интернатом для трудных детей было, вероятно, самым значительным делом его жизни. С чувством глубокой благодарности вспоминает он и о своих коллегах по школе. «Никогда еще, – пишет он, – не работали ленинградские учителя с таким подъемом, так вдохновенно и плодотворно, невзирая ни на что – ни на голод, ни на разруху, ни на всеобщее обнищание».

Став во главе Шкиды, Сорока-Росинский не только принялся снова «штудировать сочинения по педагогике и методике», но и обратился к любимому герою своей юности Суворову, к его «Науке побеждать». Знаменитые правила: «глазомер», «быстрота и натиск», «тяжело в учении, легко в походе» – и главную заповедь полководца – уважение к личности солдата– хотелось положить в основу методики работы с трудными детьми.

Мечтая о том, чтобы его питомцы стали полноправными гражданами, В. Н. Сорока-Росинский пришел к убеждению о необходимости сформировать, прежде всего, настоящий коллектив, а для этого «найти и поставить перед… ребятами какую-нибудь единую цель, общую, для всех понятную, всеми желанную и требующую для своего осуществления непрестанно ведущейся деятельности» (разрядка моя. – Е.П.).

В здании на Старо-Петергофском проспекте не было никаких возможностей организовать трудовое воспитание ребят, и В. Н. Сорока-Росинский выдвинул другую общую цель и задачу: учиться! Учиться, чтобы добыть себе путевку в жизнь. Учиться, чтобы «выйти в люди»! Это стало девизом шкидцев, это вошло в их гимн. Двенадцать уроков в день! Это могло бы показаться неправдоподобным.

Но предоставим слово Л. Пантелееву:

«А было нас пятнадцать или шестнадцать человек, босоногих огольцов, бывших беспризорников (речь идет здесь об одном, старшем отделении. – Е.П.). Народ мы были отчаянный, у редкого из нас за спиной не числились тюрьмы и судимости, но в школе из нас к тому времени успели сколотить неплохой коллектив, мы много и с удовольствием учились, много читали, писали стихи, выпускали рукописные газеты, журналы…»

И еще конкретнее:

«В Шкиде мы зимой и летом проводили за партами по десять и больше часов и не чувствовали при этом никакой усталости, ни малейшего переутомления. Наоборот, учеба была для нас высочайшей радостью».

Заглянем только в оглавление книги Сороки-Росинского, в названия разделов: «Всякое знание превращать в деяние», «Игра и труд», «Игра и учеба», «учеба и перевоспитание»… Серьезная учеба, культивирование литературных игр, инсценировок и учетов, поощрение любви к книге, к изучению иностранных языков, выпуск своих газет и журналов – все это позволило С. Маршаку в его выступлении на I съезде писателей сопоставить эту школу полутюремного режима с Царскосельским пушкинским Лицеем.

Об одном учете хочется рассказать. Связан он был с поисками шефа, а мечтала Шкида заполучить в качестве шефа Торговый порт. Но как было пробиться к этому богатому шефу, который и так имел уже множество подшефных? Оставалось одно – пригласить портовых работников на шкидский учет.

И вот наконец выступает шкидец с докладом: «Морские порты и их значение»; портовики встрепенулись и уже не томились от скуки. Следующим объявляется доклад: «история Петроградского порта». Портовики вытаскивают блокноты и что-то заносят в них.

…Идут сцены-диалоги на немецком языке, математические турниры, доклад по естествознанию с демонстрацией коллекций.

И наконец вышел на сцену Еонин и объявил «Монолог Бориса Годунова». Сначала послышались смешки: уж очень тщедушен, очень мал был этот артист (один их самых талантливых ребят в Шкиде). но он читал так, что, как вспоминает Сорока-Росинский, «какой-то клубок подкатился к горлу и понадобилось напряжение воли, чтобы сдержаться». Но не только он – весь зал замер, все аплодируют и кричат, и не только шкидцы.

Учет закончен. Гости разъезжаются. Портовики проходят в кабинет заведующего. Они молчат, курят. Молчит и Сорока-Росинский.

Наконец один из них вынимает блокнот и говорит: «Ну, а теперь диктуйте, что вам надо».

С каким напряжением, с какой отдачей сил работал Виктор Николаевич, сколько души и надежд вкладывал он в своих питомцев! Приведем, к примеру, одну страницу (глава «Мечты и грезы»), описывающую редкую минуту отдыха шкидского президента.

Дело происходит в порту на Канонерском острове летом. Ребята купаются, загорают, ловят рыбу… Я тоже отдыхал, как солдат, который после долгого и трудного похода может, наконец, скинуть тяжелые сапоги расстегнуть ворот и распустить тугой ремень. Здесь я мог себе позволить на время такую роскошь. Я чувствовал, как закрученная до отказа пружина постоянного, и днем и ночью, волевого напряжения блаженно расслабляется, и не надо все время прислушиваться, как гудит наш неугомонный улей».

Но даже и на отдыхе, когда можно позволить себе помечтать, пофантазировать, в самых своих прекрасных грезах заведующий школой обращается все к одному и тому же: что еще придумать, что найти, как еще помочь ребятам уйти от своего прошлого, что сделать, чтобы они росли для жизни новой, чистой, трудовой, честной?

И снова размышления: как преодолеть испокон веку сложившееся противоречие между учащимися («мы») и педагогами («они»)? Убедить, что это не враги, а союзники, единомышленники?

Как вернуть ребятам – не с помощью «сентиментального поглаживания их головок». а всем кладом жизни школы, всеми ее порядками и действиями – веру в собственное достоинство?

Сколько трудностей! Сколько буквально героических усилий приходилось затрачивать, чтобы добывать пищу и одежду для ребят! Вот вместо настоящей обуви выдали школе вдруг негодные шапки, и, к великому удивлению Шкиды, заведующий бросается добывать к ним почему-то… лапти. Он знает зачем: соединив одно с другим, засунув шапки в лапти, он «создает» небывалую, но теплую обувь для ребят.

Эпизод этот был потом описан Г. Белых в рассказе «Лапти». С юмором рассказал он о том, как шокированные беспризорники объявили лаптям войну.

Шкидский люд покрыт позором.

По приказу Викниксора

стали лапти обувать.

…И, наверно, будем скоро

По приказу Викниксора

Даже лаптем щи хлебать…

пел Японец, отказавшись вместе с Пантелеевым «покрыть себя позором». Посмеиваясь, ведет автор повествование о трагикомическом поражении двух капризных шпаргонцев и о спокойной великодушной победе Викниксора.

Сколько в книге Сороки-Росинского страниц, раскрывающих педагога в его конкретных делах, в поисках – по крупицам – истины, в ценнейших находках и утверждениях! Какая это преданность делу, какая, вобравшая всю жизнь без остатка, преданность этим ребятам! И сколько благодарного уважения к своим соратникам, коллегам, делившим с ним все тяготы шкидской жизни.

В своей книге он снова обратился к «Республике Шкид» и сделал очень обоснованную попытку объяснить причину столь резкого расхождения в оценках повести критикой литературной (которая высоко ставила произведение Г. Белых и Л. Пантелеева) и критикой педагогической. Меньше всего он считал здесь виновными молодых писателей, меньше всего попрекал он их тем, что «не так легко было прощупать» педагогические принципы школы «сквозь одеяния художественного вымысла, в которые они были окутаны авторами».

Художественное произведение, развивает он свою мысль, не фотография действительности, автор его может по-своему распоряжаться фактами, он волен оценить и осветить их по-своему. «Республика Шкид» – это литературное произведение, где «в художественной форме бывшие ученики школы рассказывают о своем обучении в ней, о своих шалостях и проказах и о своих впечатлениях от всего ими здесь пережитого».

Совсем иное дело – школа имени Достоевского. «Это не художественный вымысел, а реальные люди, жившие в ней в 1920–1925 годах. Это – педагогическая система, выражавшаяся в ряде действий учителей и воспитателей этой школы…» Другими глазами видел Сорока-Росинский многое, о чем по-своему написали в повести авторы «республики Шкид». Иначе смотрел он, к примеру, на «Летопись», придавая ей серьезное значение. Посмеялся он и над «карцером», который никем не воспринимался как наказание, да, по существу, этого карцера и вовсе не было.

Но он прекрасно понимал, что авторы повести ни в коей мере не могли, да и не стремились нарисовать объективную картину жизни школы. У повести были, подчеркивает Сорока-Росинский, свои художественные задачи». И снова, еще раз, сквозь призму десятилетий, тепло и с одобрением отозвался он о книге своих бывших воспитанников – Г. Белых и Л. Пантелеева.

После закрытия школы имени Достоевского педагогическая деятельность В. Н. Сороки-Росинского продолжалась с той же интенсивностью. Он стал преподавателем на специальном отделении Педагогического института имени Герцена, студенты которого подготавливались к работе с трудными детьми. Долгие годы он вел в школе всегда связанные с поиском новых убедительных методов уроки русского языка и литературы. В годы Великой Отечественной войны, эвакуированный в тяжелом состоянии из Ленинграда, он оказался сначала на Алтае, потом в Киргизии, работал в педагогическом училище, а затем в Учительском институте.

И снова с 1948 года – Ленинград, снова любимая работа в средней школе, снова десятки, сотни учеников; хотелось, применяя интереснейшие игровые методы, учить их по-настоящему знать русский язык; открывать им глубину и необъятность великих произведений литературы; совершать с ними бесконечные прогулки по Ленинграду, с тем, чтобы они знали свой город, – прогулки, похожие на те, которые проделывал когда-то с милыми сердцу шкидцами.

В конце 50-х годов Виктор Николаевич вышел на пенсию, но все равно жил деятельной жизнью: писал и печатался, составлял методические пособия для школ. И постоянно кого-нибудь опекал – особенно из тех, кому трудно давалась учеба.

Последней его подшефной была девочка, которая долго болела и отстала от класса. Виктор Николаевич ежедневно занимался с нею. Когда его ученица получила первую пятерку, он решил отметить это событие. Он поехал за билетами в панорамное кино, и по дороге обратно с ним случилось несчастье…

25 и 26 ноября 1982 года в Ленинграде состоялась конференция, посвященная столетию со дня рождения В. Н. Сороки-Росинского. На ней присутствовали бывшие шкидцы Мстислав Евгеньевич Вольфрам (Купец, Купа Купыч, диктатор Улигании) и Алексей Иванович Пантелеев (Ленька Пантелеев), ученики Виктора Николаевича разных поколений, коллеги, друзья, молодые учителя, студенты, учащиеся. С докладами и воспоминаниями выступали писатели, ученые, коллеги, ученики. Утром 26 ноября М. Е. Вольфрам провел участников конференции по зданию бывшей Шкиды (сейчас там филиал фабрики имени Володарского). Он волновался, показывая, где находились учебные комнаты, спальни, Белый зал, комнаты, в которых жил Виктор Николаевич. Он точно вернулся к тем временам, с благодарностью вспоминал Шкиду и ее бессменного президента. С проспекта Газа участники конференции отправились на Серафимовское кладбище и возложили цветы на могиле Сороки-Росинского.

Но может быть, самым впечатляющим был момент, когда вечером 25-го, в первый день конференции, бывшие шкидцы, а за ними весь зал стоя исполнили шкидский гимн, текст которого на мотив студенческой песни «Гаудеамус» сочинили когда-то вместе с Виктором Николаевичем два его воспитанника – Янкель и Цыган.

Мы из разных школ пришли,

Чтобы здесь учиться.

Братья, дружною семьей

Будем же трудиться

. . . . .

Школа Достоевского,

Будь нам мать родная,

Научи, как надо жить

Для родного края.

Путь наш длинен и суров,

Много предстоит трудов,

Чтобы выйти в люди,

Чтобы выйти в люди.

Издана (с небольшими сокращениями) книга В. Н. Сороки-Росинского «Школа Достоевского», готовятся к публикации его статьи и другие работы, имя его по праву входит в историю советской педагогики.

Глава 5

Звездный час Петьки Валета

Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься.

Русская пословица

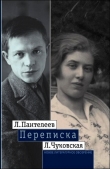

После «Республики Шкид» литературные пути соавторов разошлись, но дружба их продолжалась до конца жизни Белых.

Г. Белых потянули к себе воспоминания о прошлом – о себе и о своих сверстниках, детство которых совпало с временем революции и гражданской войны. Он написал увлекательную книгу «Дом веселых нищих» (книга была переиздана в 1965 году с предисловием Л. Пантелеева). Он собрал большой материал о революционном движении прядильщиков Петербурга и создал повесть «Холщовые передники».

В первых произведениях, написанных после «Республики Шкид», Пантелеев снова обратился к тому жизненному материалу, который ему был так хорошо знаком: к судьбе беспризорника. Много богатых впечатлений прибавили ему скитания харьковского периода, когда судьба снова сводила его с бездомными ребятами.

В рассказах «Карлушкин фокус», «Портрет», повести «Часы» писателя интересовала уже не масса ребят в целом, а один человек. Прошедший сам через суровые испытания, знающий по собственному опыту страшную изнанку судьбы беспризорника, Пантелеев подошел к более углубленному исследованию психологии, сознания отдельного мальчишки. В этих трех произведениях – в каждом по-своему – он более детально, чем в «Республике Шкид», показал, как высвобождался его герой из-под власти улицы, как менялось его представление о людях, о целях жизни, о собственном назначении на земле.

Работа оказалась новой, непростой, как будто все начиналось сначала. В «Карлушкином фокусе» как бы шла подготовка к следующему рассказу «Портрет», оба вместе стали своеобразной школой, трамплином к уже большому и законченному повествованию – к «Часам», одному из лучших произведений советской литературы 20-х годов.

Так же, как и сам автор, герой рассказа «Карлушкин фокус» был поваренком, писал вывески, торговал газетами, стал жуликом и попал в Шкиду, где совершенно изменился. Но такое начало повествования кажется просто условным, оно, вероятно, понадобилось автору в его первом рассказе, чтобы набрать дыхание, найти то знакомое, привычное, от чего легче всего оттолкнуться. Художественный образ обретает самостоятельность. «Вырасту большой – непременно бандитом сделаюсь» – к этому направлены все помыслы, все силы души подростка. Уже сегодня, толкаясь по барахолкам, зорко выслеживал он, нельзя ли кого-нибудь обмануть, и не было для него ничего радостнее, как наблюдать за ловко обворованным простачком.

Фокус, составляющий сюжетное зерно рассказа, устраивает знаменитый вор Карлушка. Герой рассказа до последней минуты убежден, что шутка проделывается над третьим человеком, а сам он играет неслыханно лестную для него роль сообщника знаменитого вора. Тем сильнее, тем драматичнее ощущается мальчиком развязка, когда неожиданно выясняется, что жертвой шутки оказался он сам. И тогда оказывается, что душа подростка еще не огрубела, не потеряла способности чувствовать боль, обиду, отличать хорошее от плохого. В подлинном свете видит он теперь лицо своего кумира, ощущает весь ужас своего одиночества, с тоской и тревогой оглядывается вокруг себя.

О герое «Портрета» Коське автор пишет более подробно. История того, как он оказался на улице («матку сыпняк угробил, а батьке ногу немец шашкой отрубил. Приехал он в деревню, пожил месяца полтора и помер»), кажется особенно страшной в силу своей как бы уже примелькавшейся обыденности.

Коська – вор поневоле, во всем виноваты обстоятельства, но кто знает, куда повернула бы его дорога, если бы не случайная встреча с хорошим человеком. Еще не втянувшийся в воровскую жизнь, Коська с готовностью откликается на возможность жить честно.

В «Портрете» уже проявилось искусство писателя одной-двумя фразами, несколькими деталями дать меткое представление о человеке, создать точную бытовую картинку.

Вот одноглазый перекупщик Яшка Каин, к которому Коська идет сбывать краденое. Ваял Яшка одно, взял другое, а как дело дошло до книг, полистал их и не взял. «Не интересуюсь, – говорит. – Это книги политические, а я читаю только романы Александра Дюмы». И украденную фотографию не взял, как ни уговаривал его Коська. Не просто отказался, а с шуточкой: «И за копейку не возьму. Можешь ее дома на рояль поставить».

А вот Коська. Прилично одетый человек в его глазах чуть ли не буржуй! «Начальник станции вышел: стоит у фонаря, ногу выставил, белыми брюками фасон наводит». Характерно переданы два состояния неопытного воришки. Сначала – когда чужую корзинку украл. «Съежился Коська. От страха дышать перестал. Думает: сейчас хозяин корзинки с платформы соскочит, будет ему, Коське, баня с веником». И другой Коська, после продажи краденого: «сосчитал деньги и пошел барином по базару». Оба они – и Коська, и одноглазый перекупщик краденого – точно живые, а за ними так ясно ощущается окружающий их наглый, невежественный и поражающий своим убожеством мир мелких страхов и маленьких удовольствий.

И уже по-настоящему объемно, в движении, в полную силу изобразил писатель этот мир и путь беспризорника к новой жизни в «Часах».

Повесть «Часы» начинается легкой, короткой и энергичной фразой: «С Петькой Валетом случай вышел». Начало это обещает не только занимательную историю, но еще и какое-то продолжение, неожиданное, необычное, в результате которого вся жизнь Петьки круто повернется, заставит его принимать решения, действовать в необычных условиях, стоять перед выбором, определять свое будущее.

Случай же выходит такой попав за очередную мелкую кражу в милицию, Петька неожиданно получает в руки от пьяного соседа по камере (а по существу, ворует) золотые часы. Отправленный из милиции в приют, он закапывает во дворе свою драгоценность, надеясь при первой возможности, прихватив свое сокровище, бежать, но тут, к его невезению, двор заваливают дровами, и волей-неволей вынужден Петька Валет провести в приюте целый год, дожидаясь того времени, когда освободится двор и он сможет достать часы.

Получается, что время как будто бы остановилось для зарытых в землю часов и, наоборот, закружилось со страшной быстротой для Петьки. Описывая всяческие перипетии в жизни героя, Пантелеев создает, как писала Т. Габбе, «настоящий спектакль, напряженный, полный драматизма и юмора».

О сюжете «Часов» есть очень характерное замечание у Маршака. «Ведь даже самый сжатый, лаконичный рассказ, – писал он, – может говорить о сложных чувствах и отношениях. Для этого нужно, чтобы за каждым самым простым поступком героя читатель чувствовал сложную – то есть жизненную – подоплеку, чтобы в каждой детали пейзажа угадывался весь пейзаж». В «Часах», развивает дальше свою мысль Маршак, автор как будто занят главным образом развитием своего сюжета, полного неожиданностей, крутых и резких поворотов. Но за приключениями и происшествиями ощущается лирическая глубина повествования, Пантелееву удалось нарисовать и «город того времени, и детдом, незаметно переделывающий Петьку, и множество людей с различными характерами и голосами, людей смешных, трогательных и всегда живых».

Экономно распоряжаясь материалом, Пантелеев отбирает для рассказа о Петьке самое главное: он избегает каких-либо описаний, не дает внешней портретной характеристики героя. Для него важнее создать психологический портрет, показать героя в разных ситуациях и в его взаимоотношениях с людьми. Уже первые эпизоды вводят в своеобразный мир представлений беспризорника, и читатель сразу же убеждается в несоответствии между тем, что естественно для нормального порядка вещей, и Петькиным поведением.

Конечно, все начинается с базара: куда же еще идти промышлять голодному беспризорнику? И действует Петька привычно, деловито. «Попробовал Петька гирю украсть, но гирю украсть ему не позволили. Гирей стукнули Петьку слегка по затылку». Что ж, не впервой Петьке. Пошел он дальше. «Попробовал кадку украсть. И с кадкой попался». И вдруг долгожданная удача: толстая баба стоит на углу и торгует пампушками, румяными, пышными, «дым от пампушек идет». Задрожал прямо Петька, подошел поближе, «взял пампушку, понюхал и положил в карман».

Здесь все психологически замечательно точно: и то, что Петька, как он думает, ничего особенного не сделал – только взял пампушку; и то, как не суетясь действовал – сначала пампушку понюхал и лишь потом достойным жестом положил ее в свой видавший виды карман. Вдобавок «даже ничего обидного не сказал той бабе, а повернулся и тихо, спокойно пошел прочь». Казалось бы, как не понять его искреннего недоумения: чего это баба подняла такой шум?

Петька предстает в рассказе как характер определенный, в какой-то мере сложившийся. Он лишен романтических мечтаний, свойственных герою «Карлушкина фокуса», он не собирается стать знаменитым вором и налетчиком. Нет в нем и нерешительности Коськи, который идет на поводу обстоятельств.

Пантелеев подчеркивает в Петьке качества, выработанные непрестанной борьбой за жизнь. Не таков он, чтобы плакать, чтобы отчаиваться или чтобы бросить задуманное дело.

По своему характеру Петька напоминает несколько героев Зощенко, людей со ложившейся «средней психологией»: революционная ломка, новая жизнь, большие события не коснулись их, они существуют, как бы не замечая ничего вокруг себя. Герой рассказа М. Зощенко «Счастье» вспоминает, как он ждал, когда же наконец ему счастье привалит, и, пока ждал, остальное все в жизни проглядел. Не заметил, как женился, и «как на свадьбе с жениными родственниками подрался… и как жена после этого дите родила». Не заметил он, «как жена… и дите скончались». И вот привалила наконец долгожданная удача, когда по счастливой случайности у него в руках оказалось тридцать рублей. «Эх, и жил же я тогда», – вспоминает он упоенно. «Два месяца жил… И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег».

Между мечтами зощенковского героя и Петькиными почти нет расхождения. Петька тоже словно ничего не замечает вокруг, будто вся жизнь сосредоточилась на базаре и достаточно маленькой удачи, хорошо обделанного дельца – и вроде день твой прошел достойно. Мерещатся деньжонки от продажи часов – и мечты соответственные. «куплю я, – думает, – перво-наперво булку. Огромадную булку. Сала куплю. Буду булку салом заедать, а запивать буду какавом».

Пантелеев находит необычайно интересный ход, чтобы полностью высветить Петькин мир, и здесь история украденных часов приобретает особый смысл. Конечно, за желанием купить «огромадную булку» стоят голодные годы, вечная мысль о еде, но Петьке надо не просто набить желудок. Обладание золотыми часиками как бы открывает ему дорогу в шикарное, а стало быть, и счастливое существование, где рядом с булкой на переднее место выйдут заманчивые брюки клеш, френчик, штиблеты и чухонка – чтобы обязательно с барашком.

Поэтому он готов пойти на все ради драгоценного предмета. Дважды расплачивается он за часы неслыханной, небывало дорогой для беспризорника ценой – своей волей. Сбежав от милиционера, ощутив уже в полную меру опьяняющую радость свободы, Петька вдруг обнаруживает потерю часов, мысль о них гонит его назад, и поиски их приводят его обратно в руки блюстителя закона. И второй раз, предоставленный самому себе, он все же бредет в ненавистный ему приют: там в земле закопано его сокровище. А увидев, как двор приюта завалили дровами, качается от горя, захлебывается слезами. Это он-то, Петька, который давным-давно разучился плакать.

Мечта о часиках словно собирает на поверхность все дурное, что годами прививала ему улица: он становится наглым, лживым, бессовестным. В их золотом, ослепившем Петьку блеске особенно становится видно, до чего же бедна, скудна радостями его жизнь, как ограничены его представления о хорошем.

Попав в детдом, Петька считает себя здесь временным жильцом. Сама мысль о возможности жить в коллективе кажется ему нелепой. Ему нужно лишь продержаться в нем до весны, пока освободится от дров тот угол двора, где он закопал часы. Поначалу все свои отношения с детдомом он строит на этом простом желании. Все случившееся дальше представляет как бы цепь случайностей.

Его выбрали старостой по хозяйственным делам, но ведь и субботник по разгрузке дров Петька организовал и работал на нем лучше всех, только ради себя стараясь, ради своих часов. И на должности старосты он все время думал лишь о своих интересах, именно поэтому так охотно дрова отпускал: «Вязанку?.. Пожалуйста. Две?.. Еще лучше». Дни пошли незаметно, и забыл паренек о скуке: ведь дел поднавалили столько, что передохнуть некогда стало. Даже на арифметику пришлось подналечь: иначе не справлялся с хозяйственными расчетами.

Так, без всякого со своей стороны желания, незаметно для себя втягивается Петька Валет в нехитрый водоворот детдомовского быта, а через него органически входит в мир настоящей жизни и настоящих представлений о ней.

И снова часы, как некий фатум, будут играть особенную роль в жизни мальчика. Лежащие глубоко в земле, они будут управлять Петькиными действиями, толкать его на те или иные поступки. Но теперь как будто стрелка их повернула обратно – и указала Петьке другой путь, помогая бывшему беспризорнику постепенно раскрываться в своих настоящих возможностях, в своей настоящей – человеческой – сути.

Сначала не испытанное никогда чувство стыда при встрече с хозяином часов заставляет его с тревогой оглянуться. «Сам удивился: что за черт? Откуда такое – стыд… Непонятно!» Но следующая сильная реакция Петьки – испуг оттого, что двор вот-вот освободится от дров, – уже вполне осознанное ощущение. Происходит невероятная вещь: Петька, все помыслы которого только и были устремлены к тому дню, когда можно будет добыть вои часы, делает все возможное, чтобы этот день оттянуть. Особенно начинает дрова экономить, трясется над каждым поленом.