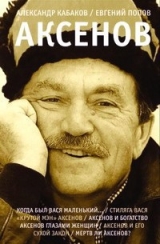

Текст книги "Аксенов"

Автор книги: Евгений Попов

Соавторы: Александр Кабаков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Е.П.:Ну, Вася – понятно, он за рулем и вообще в завязке, а ты-то чего?

А.К.:Женя, кругом советская же власть, там больше ничего и не было!

Е.П.:А, правильно, я совсем уже…

А.К.:И в это время открывается дверь, выходят из зала Алеша Аксенов с моей женой, которые терпеливо слушали авангард, и Алеша твердо говорит: «Это больные люди» – про авангардистов. Вася хотел было с ним заспорить, но тут подходит к нам и Алеша Козлов, тогда с длинными волосами, с длинной такой козлиной бородкой, и говорит неожиданно то же самое, собственно, что сказал и Алешка Аксенов, а именно: «Шарлатаны!» Тут уж не поспоришь, с самим-то Козловым. В этот момент нас троих сфотографировал известный джазовый фотограф-летописец, есть такая фотография…

Е.П.:Мне это ужасно интересно как человеку, далекому от джазовой жизни… Почему такое неприятие авангардного искусства?

А.К.:Ну, потому что… потому что убогий был авангард… И мы так захохотали страшно все! Это было какое-то такое… такое понимание и друг друга, и общее понимание музыки, понимание всего. И вот едем мы опять в том же составе в этой машине с дверями, связанными изнутри веревками, и Вася, я и Алешка Аксенов во весь голос поем джазовые стандарты без слов… А жена моя стеснялась… И это было чистое джазовое счастье, и оно, думаю, немало значило в жизни Аксенова, уже даже не в литературе, а в самой жизни. Как говорится по-американски, all that jazz– значит, вся эта веселая суета, весь этот шум. В этой истории очень много про свободу, которая была в джазе и за которую его любили – и Аксенов, и все мы.

Е.П.:А у меня про джаз история опять будет литературная и с уже много раз упомянутым персонажем. Значит, когда уже Василий Павлович был в опале, приехал какой-то знаменитый американский джазовый человек, и американское посольство Васе выдало билет на концерт не помню где, не в резиденции посла, а в каком-то престижном зале. И Аксенов идет на этот концерт слегка взволнованный, потому что музыкант этот был легендой его юности джазовой… Приходит, садится – а место-то его рядом с Феликсом Кузнецовым. Скорей всего, разнарядку американцы на Союз писателей дали, а места распределили сами. Среди уважаемых людей, разной, конечно, степени значимости, но ведь советские же все писатели… И уж не знаю, кто из них больше мучился весь концерт – Вася или Феликс.

А.К.:Теперь моя очередь, и я расскажу про Аксенова и джаз еще одну историю. Не слишком короткую. Году в шестьдесят четвертом…

Е.П.:Ничего себе, издалека начал ты.

А.К.:…отдыхал я, как принято было говорить у советских людей, которые любили и до сих пор любят слово «отдыхать», – отдыхал я в городе Феодосии. В Феодосию же я попал со своим закадычным университетским другом Марком – теперь даже не знаю, жив ли. Мы шлялись, у нас не было денег ни хрена, и мы, совершенно как герои «Звездного билета», только уже сильно запоздавшие, шлялись не по Прибалтике, правда, а по Крыму. Однажды ночью… В общем, мы познакомились с девушками, гуляли с ними ночью по Феодосии. Жили же мы в прихожей… не в прихожей, а в зале, в огромном зале таком, в него был вход с первого этажа старого особняка по скрипучей деревянной лестнице, потом там был этот зал, и в нем нам поставили хозяева две раскладушки по рублю за ночь, там мы спали, а дальше были комнаты, двери из этого зала, в этих внутренних комнатах жили сами хозяева. И они по ночам мимо нас ходили в сортир во дворе… Так что позвать девушек нам было некуда. Поэтому-то однажды ночью, выпив крымских портвейнов, мы гуляли по Феодосии. Куда-то, до их раскладушек – девушки были из Москвы, так же шлялись, как мы, – проводили девушек, идем к себе и встречаем на довольно пустой улице одинокого, не очень уже молодого – то есть по нашим меркам, – лет тридцати человека. Внешность его не помню, хоть убей… Посмотрел он на нас и довольно громко сказал… Не поверишь – вот что он сказал: «Аксеновские дети». Мы, конечно, обижаемся – какие еще аксеновские дети, какие дети? А он так спокойно говорит: «Конечно, аксеновские дети. Все при вас – курортные районы СССР, странствия… Вам только джаза не хватает…» Так и сказал – «курортные районы СССР». И дальше стало похоже вообще на сказку, точнее, на аксеновский же рассказ «Жаль, что вас не было с нами». Потому что на этих словах «вам только джаза не хватает» он вдруг откуда-то извлек какой-то ящик, открыл его, это оказался проигрыватель, который надо было включать в электрическую сеть, и он его куда-то включил. На улице! И поставил пластинку, тяжелую такую, еще не долгоиграющую виниловую, а такую, на 72 оборота, кто помнит, из такой тяжелой черной смолы, бьющуюся… И раздалось!.. Поставил звукосниматель, и раздался “American Patrol”, «Американский патруль», любимый свинговый стандарт!.. Мы, конечно, очумели. Ночь в Феодосии, электрическая розетка на улице, “American Patrol”… «Ну что, аксеновские дети?» – повторил он. Мы молчали, чего скажешь… Тогда он сложил все и пошел. И тут обнаружилось, что он стоял все это время у маленькой будки уличного сапожника, в которой и розетка была, а сам он был невменяемо пьяный. И он скрылся в темноте так, качаясь… Начитанный, джазовый, совершенно аксеновский уличный сапожник. Помнишь, в «Жаль, что вас не было с нами» такой же кричит герою: «Продай иорданские брючки!» И после этой истории меня уж никто не мог убедить в том, что любая аксеновская фантазия не есть реальность. Я эту историю совершенно забыл, а вот сейчас вспомнил…

Е.П.:История замечательная, на ней и закончим.

А.К.:Погоди… Вот что мне еще в голову пришло, и это – довольно существенное соображение. Я знаю людей аксеновского поколения, которые джаз терпеть не могли, причем знаешь почему? Потому что пролетарская музыка!

Е.П.:Пролетарская музыка… А какая же им была не пролетарская тогда?

А.К.:Симфоническая. А джаз – пролетарская музыка. А люди это были… я тебе скажу, какого толка – такого белогвардейского толка, как бы аристократического. И они к джазу были в лучшем случае равнодушны. Ты вспомни в знаменитом романе главу про бал у сатаны. Вспомни, как там карикатурно, с издевкой и даже с отвращением описывается игра джаз-банда. Как там главный джазмен ударил другого по голове тарелкой… Полная презрения карикатура на пролетарскую, клоунскую музыку. И в этом главном джазмене легко угадывается Кеб Кэллоуэй – такой знаменитый джазовый эстрадник того времени, и по этому выбору видно, насколько Булгакову джаз был чужд. Человек старой русской культуры… А вот Аксенов джаз принял сразу, как свое. Означает ли это, что он был меньше… в меньшей степени связан со старой культурой, с культурой вообще?

Е.П.:Возможно. Вполне даже возможно. А откуда могла бы взяться такая связь в его семье? Это не булгаковские профессора духовной академии… И вот на такую основу и легло то, что джаз – антисоветский. То есть ничто не мешало этой музыкальной антисоветчиной увлечься, никакое культурное воспитание. Антисоветчина – это и власть понимала. Хрущев не был такой уж дурак, когда определял молодых художников, поэтов и писателей, джазовых музыкантов как врагов… ну, потенциальных врагов советской власти.

А.К.:Власть в своей логике была совершенно права, когда с ними боролась. И правильно, что «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Именно социалистическуюродину. Он джаз-то слушает по вражескому «Голосу Америки»… К сожалению, на многих из нас, советских любителей джаза, все это наложило отпечаток навсегда… на наше восприятие джаза – восприятие музыки как формы протеста. Постепенно начали слушать собственно музыку – прежде всего те, кто сами стали музыкантами. Вот тот же Алеша Козлов – он стал настоящим большим музыкантом, и ему стало безразлично это «против советской власти»… Его советская власть касалась только тем, что она иногда мешала ему его музыку играть. Ну так она мешала и Шостаковичу, она всем мешала… А Вася, когда эта социально-политическая составляющая из отношения к джазу ушла, когда он вообще оказался в Америке, где такой составляющей и не было, – он стал к джазу сначала спокойно… ну, скажем так, привержен, а потом со временем, по мере освобождения Аксенова вообще от всего советского и антисоветского в душе, стал почти равнодушен. Как всякий западный интеллектуал: да, джаз – хорошо, классическая музыка – хорошо, современная экспериментальная музыка – тоже интересно… Джаз стал для него эстетическим явлением в ряду других эстетических явлений. Это только в старом Советском Союзе все было так устроено, что, куда человек ни кинется, он налетает… он вылетает в антисоветчики. Абстракционизм невиннейший, никакого отношения к антисоветизму не имевший, – нет, антисоветский, художники – враги. Поэзия формалистическая – антисоветская. И это при том, что весь авангард художественный коммунизму сочувствовал! Джаз – буржуазная музыка, а какой он, к черту, буржуазный? Американские джазмены, может, и хотели бы обуржуазиться, да у них не получалось… Но как только вся эта советско-антисоветская паранойя кончилась, джаз стал для Аксенова просто музыкой.

Е.П.:А начиналось все именно с протеста, и в этом смысле советские любители джаза не отличались от советских же стиляг вообще. Мне рассказывал опять же Козлов, как московские стиляги развлекались тем, что просто шли по улице Горького, то есть по Тверской от Манежной до Пушкинской площади с целью вызвать возмущение прохожих. Когда же прохожие начинали стыдить их за то, что они стиляги, то Алешин товарищ отвечал – это в пятидесятом году, в ста метрах от Лубянки! – «Красная сволочь!» он отвечал! Вот откуда все росло…

А.К.:Весь этот джаз… И вот Аксенов, который и сам был из таких, но обладал литературным талантом и вкусом, он оказался литературным… представителем любителей джаза, американских тряпок и Америки вообще, антисоветчиков молодых. Вот и всё. Что бы он там ни писал, каких бы там… «Коллег»… Так получалось, что советская власть делала из всей молодежи своих противников. Про это, между прочим, есть сильное место в романе Сергея Юрьенена «Дочь генерального секретаря»… нет, кажется, в «Нарушителе границы»… Прекрасная сцена! Герой приезжает к своей любимой девушке в Минск из Москвы, он учится в московском университете, она – в минском; не застает ее, а застает ее брата-остолопа. Брат работает на заводе, притом что у них отец – высокопоставленный военный, но даже он не смог сына никуда, кроме завода, приткнуть. Герой приезжает, а девушки нет. Брат ничего не понимает с похмелюги: «О, заходи!» А у него девка какая-то спит… Герой заходит, на нем джинсы – он же из Москвы, из общежития МГУ. А на дворе начало семидесятых… И похмельный этот братец-остолоп тут же начинает приставать: «Продай джинсы! Ну, че ты хочешь? Ну, продай… Ты ее оттянуть хочешь? Пожалуйста… У меня, вот видишь, из брезента, самострок, херня, а тут настоящие фирменные. Продай! Ты в Москве еще купишь, продай!» Герой говорит: «Ну, хрен с тобой, мне нужно вот денег до Крыма, – он думает, что девушка его в Крыму, – давай денег до Крыма, а я тебе отдам штаны…» Ну, они меняются штанами, и этот парень… Между прочим, молодой советский рабочий и сын советского начальника… Он натягивает джинсы, и дальше делает несколько боксерских движений перед зеркалом, и орет во весь голос такую песню на популярную эстрадно-джазовую мелодию: «Шестнадцать тонн – смертельный груз, а мы летим бомбить Союз!..» Сколько же здесь отрицания, неприятия всего советского! То есть в широком смысле: любовь к джазу… ко всему этому джазу и тому подобному… и любовь к Советскому Союзу оказались несовместимы. И джаз стал не просто увлечением Аксенова в свое время, а в значительной степени вырос из его антисоветизма и сформировал этот антисоветизм.

Е.П.:Это важно понять. Потому что молодой читатель может подумать: а собственно, о чем вообще идет речь? Ну джаз, ну и что? Ну скучнейшая музыка…

А.К.:А джаз в наше время, во времена Аксенова, – это был выбор всей будущей судьбы. Вот как.

Приложение

Из романа Василия Аксенова «ОЖОГ»

Это было в ноябре 1956 года на вечере Горного института в Ленинграде в оркестре первого ленинградского джазмена Кости Рогова.

Тогда в танцзале стояли плечом к плечу чуваки и чувихи, жалкая и жадная молодежь, опьяневшая от сырого европейского ветра, внезапно подувшего в наш угол. Бедные, презираемые всем народом стиляги-узкобрючники, как они старались походить на бродвейских парней – обрезали воротнички ленторговских сорочек, подклеивали к скороходовским подошвам куски резины, стригли друг друга под «канадку»…

Костя Рогов снял пиджак и остался в своей знаменитой защитного цвета рубашке с наплечниками и с умопомрачительным загадочным знаком над левым нагрудным карманом SW-007.

– Сегодня, мальчики, начинаем с “Sentimental Journey”! – сказал он.

– Между прочим, здесь типы из Петроградского райкома комсомола, – предупредил осторожный ударник Рафик Тазиддинов, Тазик.

– Плевать! – Рогов засучил рукава, словно собирался драться, а не играть на пиано. – Слабаем «Сентиментл», а потом “Lady Be Good”, а потом рванем «Бал дровосеков», и гори все огнем! Самс, за мной! – Он подтащил меня за руку к рампе и закричал в зал: – Тихо, ребята! Всем друзьям нашего оркестра представляю нового альт-саксофониста. Самсон Саблер! Не смотрите, что у него штаны мешком, – он хороший парень! Можете звать его просто Самс!

Зал зашумел. Я остался один и сжал саксофон. У меня уже текло из-под мышек, лицо покрылось пятнами, и колени затряслись. Нет, не сыграть мне «Сентиментл», я сейчас упаду, я еще перну, чего доброго… Нужно испариться, пока не поздно, кирнуть где-нибудь в тихом месте, и всё, ведь нельзя же стоять вот так одному, когда столько девочек сразу смотрят на тебя.

Я сделал какое-то суетливое полуобморочное движение, как вдруг увидел в нескольких метрах от себя, в толпе, длинные светлые, грубо обрезанные внизу космы, падавшие на вздернутые груди, и маленькие глаза, смотревшие на меня с необычным для наших девочек выражением, и полуоткрытый рот… это была она – Колдунья, Марина Влади, и я вдруг напружинился от отваги и неожиданно для себя заиграл.

О, Марина Влади, девушка Пятьдесят Шестого года, девушка, вызывающая отвагу! О, Марина, Марина, Марина, стоя плывущая в лодке по скандинавскому озеру под закатным небом! О, Марина, первая птичка Запада, залетевшая по запаху на оттепель в наш угол! Стоит тебе только сделать знак, чувиха, и я мигом стану парнем, способным на храбрые поступки, подберу сопли и отправлюсь на край света для встречи с тобой. О, Марина – очарование, юность, лес, голоса в темных коридорах, гулкий быстрый бег вдоль колоннады и затаенное ожидание с лунной нечистью на груди.

Я заиграл, и тут же вступил Костя, а за ним и весь состав, а она подпрыгнула от восторга и захлопала в ладоши – все тогда обожали «Сентиментл».

А у нас в России джаза нету-у-у,

И чуваки киряют квас… —

завопила в углу подвыпившая компания хозяев бала – горняков. Теперь было ясно – скандала не миновать.

Тогда еще запрещалось молодежи танцевать буржуазные танцы, а разрешались только народные, красивые, «изячные», патриотические экосезы, менуэты, па-де-патенеры, вальсы-гавоты. В чью вонючую голову пришла идея этих танцев, сказать трудно. Ведь не Сталин же сам придумал? А может быть, и он сам. Наверное, сам Сталин позаботился, сучий потрох.

В последнее время, увы, гнилые ветры оттепели малость повредили ледяной паркет комсомольских балов, и в разводья вылез буржуазный тип с саксофоном, то есть прыщавый Самсик, стриженный под каторжника, в нелепо обуженных штанах с замусоленным рублем в кармане, двадцатилетний полу-Пьеро, полухулиган, красивый Самсик собственной персоной.

Дух непослушания, идея свободы мокрой курицей пролетела от стены к стене, и все затанцевали, и закачались люстры, и плюшевые гардины криво, словно старушечьи юбки, сползли с окон – в зал перли безбилетники.

Мы тогда еще почти не знали бибопа, только-только еще услышали про Паркера и Гиллеспи, мы еще почти не импровизировали, но зато свинговали за милую душу.

Вдруг я увидел, что моя Марина Влади танцует с одним фраером в длинном клетчатом пиджаке, и вспомнил, что у фраера этого есть машина «Победа», и прямо задрожал от ревности и обиды, а сакс мой вдруг взвыл так горько, так безнадежно, что многие в зале даже вздрогнули. Это был первый случай свободного и дикого воя моего сакса. Костя Рогов мне потом сказал, что у него от этого звука все внутри рухнуло, все органы скатились в пропасть, один лишь наполнился кровью и замаячил, и Костя тогда понял, что рождается новый джаз, а может быть, даже и не джаз, а какой-то могучий дух гудит через океаны в мою дудку.

Песня петроградского сакса образца осени пятьдесят шестого

Я нищий,

нищий,

нищий,

И пусть теперь все знают – я небогат!

Я нищий,

нищий,

нищий,

И пусть теперь все знают – у меня нет прав!

Пусть знают все, что зачат я в санблоке, на тряпках

Двумя врагами народа, троцкистом и бухаринкой, в

постыдном

акте,

И как я этого до сей поры стыжусь!

Пусть знают все, что с детства я приучался обманывать все

общество,

Лепясь плющом, и плесенью, и ржавчиной

К яслям, детсаду, школе, а позднее к комсомолу

Без всяких прав!

Я нищий,

нищий,

нищий,

И пусть теперь все знают, что

Я девственник в обтруханных трусах!

Я девственник, я трус с огрызком жалким, но,

О Боже Праведный, я не гермафродит!

Мужчина я! Я сын земли великой!

Я куплен Самсиком на бешеной барыге у пьяного слепца

За тыщу дубов, которые собрал он донорством и мелким

воровством.

Но, Боже Праведный, мне двадцать лет, а скоро будет сорок!

Я тоже донор, и кровь моя по медицинским трубкам

Вливается в опавшие сосуды моей земли!

И пусть все знают – я скорее лопну, чем замолчу!

Я буду выть, покуда не отдам моей искристой крови,

Хотя я нищий,

нищий,

нищий…

Я сам тогда перепугался, сил нет, и вдруг заметил, когда последние пузыри воздуха с хрипом вылетали из сакса, что в зале никто не танцует, а все смотрят на меня: и Марина Влади, и ее клетчатый фраер, и все пьянчуги-горняки, и все молчат, а из глубины, расширяясь и устрашающе заполняя вакуум, прокатилось гусеницей:

– Прекратить провокацию!

Тогда в глазах у меня вспыхнули солнечные полосы и квадраты, прозрачный сталактит и черное пятно воспоминаний, я покачнулся, но Костя Рогов поддержал меня объятием и выплюнул в зал одно за другим наши полупонятные слова:

– Целуй меня в верзоху! Ваш паханок на коду похилял, а мы теперь будем лабать джаз! Мы сейчас слабаем минорный джиттербаг, а Самсик, наш гений, пусть играет, что хочет. А на тебя мы сурляли, чугун с ушами!

И мы тогда играли. Да разве только в джазе было дело? Мы хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым «свободолюбивым человечеством», в рядах которого еще недавно сражались наши старшие братья. Всем уже было невмоготу в вонючей хазе, где смердел труп пахана, – и партийцам, и народным артистам, и гэбэшникам, и знатным шахтерам, всем, кроме нетопырей в темных углах. И мы тогда играли.

Глава пятая

Аксенов и начальники страны

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ:Значит, сегодня мы согласно нашему плану толкуем на тему «Аксенов и начальники страны (Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев)». Я думаю, может быть, поговорить шире? То есть про реальные взаимоотношения нашего героя с Хрущевым, Брежневым, Горбачевым и т. д. И про мистическиесвязи В. П. Аксенова с такими историческими персонами, как, например, царь Николай II, Ленин, Троцкий, которых он не видел даже в гробу.

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ:Скажу тебе немножко с опаской такую вещь, что мне Васино отношение к дореволюционной России не очень нравилось. Его безумная, беззаветная любовь к Серебряному веку и очень сдержанное отношение к русской монархии, которое можно вывести, предположим, из «Любви к электричеству», его отношение к русской дореволюционной истории, русскому дореволюционному обществу – все это казалось мне достаточно стандартно-либеральным. Он исходил из того, что Россия не только сейчас, но и сто, сто пятьдесят, двести лет назад должна была быть такой же, как другие европейские страны. Я с этим не согласен. Я считаю, что Россия и не должна, и не моглабыть такой вот «европой» даже после петровских реформ. Россия была страной несомненно европейской, но своего рода. Это как если бы утверждать, что вот все в истории Германии было хорошо – но почему же она была раздроблена на княжества? А потому, что это была такая страна, которая, объединившись, немедленно взорвала Европу. Так что это вопрос еще, нужно ли было Германии объединяться в XIX веке. Знаешь, то же самое и в России. Я боюсь, что если бы Екатерина II, положительнаягероиня романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки», не дай Господь, последовала советам Вольтера, то здесь бы кровь до сих пор еще не высохла, вместо России осталась бы залитая кровью пустыня… Это если говорить об отношении Аксенова к дореволюционным начальникам страны.

Е.П.:А как ты думаешь, это его отношение менялось в течение жизни или было неизменным?

А.К.:Полагаю, оно менялось в том смысле, что до какого-то времени он, как и многие из нас, об этом не думал. А потом стал думать. И как единственно близкое себе, по его же признанию, выделил из всей дореволюционной истории России: первое– царствование императриц, женщин, которые, на его взгляд, облагораживали дикую Россию, и второе– Серебряный век. Я же считаю, это мое личное дело в конце концов, что царствование императриц для России было изнурительным и особой пользы стране не принесло, а Серебряный век при всех высочайших его художественных достижениях стал началом уничтожения и разложения классической культуры. Что взрыхлило почву как для авангардистских, так и для неоклассицистских направлений, связанных с большевизмом, и подготовило в общем-то ответ на идиотский вопрос: «С кем вы, мастера культуры?»

Е.П.:Мне кажется, что у него до какого-то момента был общий шестидесятническийвзгляд на историю России. Всем казалось, что та история – все это было слишком давно и есть более актуальные темы: Ленин, Сталин, ГУЛАГ, «социализм с человеческим лицом» и так далее. Пересмотри сейчас многие фильмы или записи спектаклей шестидесятников, там очень много… как бы это политкорректней высказаться… уничижительного по отношению к дореволюционной России, понимаешь? Я помню один прогрессивныйспектакль, где по сцене шлялись карикатурные попы и почему-то пели, кривляясь, «Боже, царя храни». Это в зале вызывало хохот. Среди публики, настроенной явно против советской власти!

А.К.:Я тебе сейчас скажу одну вещь очень важную. Был короткий период в жизни Васи, когда он написал одно из своих величайших сочинений, увлеченный дореволюционной Россией. Это было связано с тем, что, поездив, он познакомился с людьми первой эмиграции. Они его очаровали, они не могли его не очаровать, и он на короткое время плюнул на свой Серебряный век, на либерализм и написал «Остров Крым» – гимн дореволюционной России, вернее, не гимн, а похоронный марш…

Е.П.:Гимн, переходящий в похоронный марш.

А.К.:Да. Это было уникальное для него явление.

Е.П.:Как бы тебе сказать… Художник в нем, извини за глагол, все равно превалирует. Когда читаешь «Вольтерьянцы и вольтерьянки», да еще сопоставляешь текст с реальными историческими деталями, которые ты знаешь в силу своей там образованности или необразованности, то понимаешь, что всё здесь – прекраснодушная фантазия…

А.К.:Конечно. И он этого не скрывает.

Е.П.:Потому что вообще-то известно, кто такая Екатерина была, каков был ее, так сказать, нравственный уровень… Юра Кублановский писал в стихотворении «Потемкин, Зубов и Орлов» еще совсем молодым человеком: «Уж лучше это свинство, да водка, да балык, / Чем кровь и якобинство парижских прощелыг».

А.К.:Да, все было сказано.

Е.П.:Поэтому я думаю, что сначала у Василия Павловича вообще не было никакого отношения к истории России, потому что были вещи хоть и сиюминутные, но более важные. И он был прав скорей всего: есть вопросы срочные, есть – вечные. А потом, когда уже, значит, он обратился к истокам, тогда уже пошла такая вот мифология, как в «Вольтерьянцах и вольтерьянках»…

А.К.:…с одной стороны. С другой – как в «Острове Крым». Это разного уровня мифологии.

Е.П.:И знаешь, я бы даже не упоминал «Любовь к электричеству», потому что давай все-таки признаем, что вещь эта была сугубо конъюнктурная.

А.К.:Но «Остров Крым»… Там ведь если и была мифология, то с обратным знаком, чем в этой «Любви». Мифология русского белого движения, апологетика царской России. То есть он на какое-то время отошел от своего либерального ухмылочного отношения к тому нашему прошлому.

Е.П.:Понимаешь, он настолько качественный прозаик, что мог позволить себе иметь любыевзгляды, любую историю сочинять. И, кстати, нельзя сказать, что в «Вольтерьянцах…» он Запад возвеличивал. Там все эти отрицательные персонажи, все эти разбойники, жулики, шпана – западные. А положительные персонажи – парочка юных русских дворян.

А.К.:Будучи либералом и разумным талантливым западником, он Запад никогда не идеализировал. Даже в ранних сочинениях. Помнишь, какой у него Запад был в «Круглые сутки нон-стоп» или «Под знойным небом Аргентины»? Живой, энергичный, но… не рай.

Е.П.:Я помню и то, как меня резануло осуждение Запада в романе «Пора, мой друг, пора», где какой-то пошляк утверждает, что сейчас такая мода и «весь Запад» носит браслеты. Герой представляет, как миллионы людей трясут браслетами, и ему становится немного дурно. Я думаю, что комсомол Аксенову даже вот так вот чуть-чуть похлопал «браво, браво» в благодарность за эту фразу.

А.К.:Да, там ведь какие-то подонки фигурируют с этими браслетами, подонки в толстых свитерах на голое тело. Помнишь?

Е.П.:Помню.

А.К.:Аксенов их называет «зондеркоманда», и это вовсе не реверанс в сторону Совка. Он просто хорошо знал эту подловатую среду.

Е.П.:Ну, и хватит этих лирических отступлений, давай по порядку истории перейдем к товарищу Ленину.

А.К.:Ленина, я думаю, Василий Павлович ненавидел, как ненавидели и ненавидят его все люди…

Е.П.:Нормальные?

А.К.:Ну по крайней мере не криминально-политического или душевно-нездорового склада. Думаю, у Аксенова к вождю отношение было личное. Потому что его родители были близки к власти, за что, собственно, и поплатились. Знаешь, как планеты сгорают, приближаясь к мощному светилу? Они были слишком близки к центру большевистской вселенной, поэтому и сгорели. И, конечно, Ленин, а в особенности Сталин были для Аксенова абсолютно ненавидимыми преступниками, не более.

Е.П.:Это верно. Вася с отцом – перед самым отъездом на Запад, когда Павел Васильевич приехал из Казани в Москву попрощаться с сыном, – спорил, а потом мне жаловался: «Ну, не могу я с папашей! Брежнев плохой? Плохой. Хрущев говно? Говно. Сталин – убийца, мерзавец? Да. А Ленина не трожь, Ленин – это святое!» Понимаешь, ведь и Василий в какой-то степени так воспитан был. В той среде, где он возрос, даже магаданские заключенные больше интересовались новейшей политической историей, чем сутью России…

А.К.:Их интересовали идеи, идеология, их не очень интересовали личности. Дело в том, что они со многими из этих личностей были знакомы лично. Хрена ли им было разбираться, кто такой Сталин, если многие из них его знали как Кобу?

Е.П.:Вот-вот… Это они и передали маленькому Васе свое неприятие, например, монархизма. Или белогвардейщины.

А.К.:Какой такой монархизм, если все они были опальные революционеры?

Е.П.:Ну, Антон Вальтер и из жизни, и из «Ожога», он не был революционером или политиком. Он был просто врач.

А.К.:Врач-то врач. А по убеждениям он кто был? Монархист, что ли? Скорей всего социалист.

Е.П.:Там все в основном социалисты были, понимаешь?

А.К.:Вот почему Вася и не мог проникнуться любовью – ни к старой истории России, ни к старым ее правителям.

Е.П.:Я недавно прочитал, как сибирские большевики в самом начале тридцатых посадили кадета Лаппо, признали, что он неисправим, но все же тут же выпустили его. И он не дожил до тридцать седьмого расстрельного года, потому что в тридцать втором году помер естественной смертью… У старых большевиков, у них все же другое было отношение к реальности, чем у новых.

А.К.:Не идеализируй. Боюсь, что чем дальше, тем чаще нам придется в разговоре об Аксенове прибегать, увы, к метафоре булгаковской повести «Собачье сердце». Ведь зэки ГУЛАГа уже к концу тридцатых, к середине тридцатых, даже к началу тридцатых поделились, на мой взгляд, на две категории. Одна – это были профессора Преображенские, доктора Борментали и так далее – ну, понятно, дворяне, монархисты, поклонники дореволюционной России, помнящие, как должна быть устроена нормальная жизнь, достойные люди, не принимавшие советскую власть… А другая категория – это швондеры, про которых Преображенский говорил, что вот когда Шариков ополчится на Швондера – вот тогда начнется настоящий ужас. И это произошло. Кто такие швондеры? Это так называемая ленинская гвардия. Кто такие шариковы? Это так называемые тонкошеие вожди, о которых писал Мандельштам. Швондер – это Троцкий, а шариковы – это Ворошилов, Молотов, вся эта шелупонь сталинская. И закавказские люди, которые неизвестно откуда взялись, вроде Берии. Просто из бандитов.

Е.П.:Как Афродита из пены.

А.К.:Вот и оказались в конце тридцатых, условно говоря, две категории зэков: монархисты и троцкисты. Преображенский уже сидел, а тут, глядишь, к нему в камеру и Швондера кинули. «Здравствуйте, – говорит, – господин Преображенский», – а тот: «Не имею чести быть с вами знакомым, товарищ!» Или наоборот. Преображенский, будучи воспитанным, говорит: «Здравствуйте, господин Швондер». А тот отвечает: «Я вам не господин и беседовать с вами не намерен. То, что меня арестовали, – это временная ошибка». А бьют их на допросах одинаково.

Е.П.:Смотри на эту тему соответствующие главы антисоветского сочинения «Архипелаг ГУЛАГ». Например, «Зэки как нация».

А.К.:Естественно, что в революционной семье Аксеновых Васина мама, Евгения Семеновна Гинзбург, представляла собой троцкистов, то есть, грубо говоря, людей, которые непрерывно поют хором (пусть простит меня покойная Евгения Семеновна за такую иронию!), а папа, Павел Васильевич, – рабоче-крестьянский класс, который в юности ходил без галош. Откуда ж здесь мог взяться пиетет к дореволюционной России? Ниоткуда. Вот почему многие советские либералы, дети репрессированных, к дореволюционной России относились без всякой любви, без всякого сожаления.

Е.П.:Но отчего юношеская фронда не привела Васю, например, в стан монархистов? Я без иронии это спрашиваю.