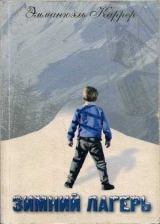

Текст книги "Зимний лагерь"

Автор книги: Эмманюэль Каррер

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)

24

Отсутствия Одканна не заметил никто, кроме Николя, и он ужасно боялся, сам не зная чего. Ведь прошлой ночью, когда они с Одканном обсуждали то, что тот назвал планом действий, Одканн надеялся – или делал вид, что надеется, – отыскать какие-нибудь следы; он собирался прочесать окрестности шале – пусть даже после исчезновения Рене и занесло все почти метровым слоем снега – или хотел, не вызывая подозрения, расспросить жителей деревни, не замечали ли они в последнее время каких-нибудь чужих грузовичков. Николя беспокоили его намерения, и он советовал Одканну быть осторожным. Но еще было бы лучше, если бы Одканн вообще никого об этом не расспрашивал и если бы они ограничились тем, что под предлогом следствия каждую ночь шепотом вели тайный разговор, опьяняющий скрытой опасностью, которая будоражила его, хотя и существовала только в воображении. Что теперь придумает Одканн, после того как трагедия произошла? Что будет, если через час или даже к вечеру он не вернется? Если он тоже исчезнет? Если завтра в снегу найдут его расчлененный труп? Николя будет виноват в том, что промолчал. Но, если вовремя, то есть прямо сейчас, все рассказать, наверное, еще можно избежать худшего.

Стемнело, в шале зажгли свет. Николя крутился вокруг Патрика, ища возможность незаметно поговорить с ним, но каждый раз, когда такая возможность появлялась, он колебался и упускал подходящий момент. Он представил себе, как их будут выманивать из шале по очереди, одного за другим, и по глупости каждый следующий будет в одиночку выходить на поиски предыдущего, и в конце он, Николя, останется один, совсем один, и будет ждать, когда же тот, кто убил всех остальных, решится войти, чтобы довести свое дело до конца. Он будет смотреть, как медленно отодвинется засов входной двери, и тогда наступит момент, когда нужно будет встретиться лицом к лицу с этим ужасом – ужасом, у которого нет названия, но который он всегда чувствовал где-то поблизости и который теперь оказался совсем рядом.

Когда подошло время накрывать на стол к ужину, учительница вспомнила, что Одканн наказан и крикнула ему снизу, чтобы он шел в столовую. Николя задрожал от страха, но случилось то, чего он меньше всего ожидал – Одканн спокойно спустился и присоединился к другим, как будто ни разу за весь день не выходил из спальни. Когда и как он вернулся, Николя так и не узнал.

Ужин прошел в мрачной обстановке, с которой никто не пытался бороться, и все, раньше чем обычно, пошли спать. «Постарайтесь хорошо выспаться, ребята. Утро вечера мудренее», – сказал Патрик. Николя направился к кабинету, который стал его спальней, но учительница сказала, что он больше не болен и может спать в дортуаре.

Он зашел в кабинет за пижамой, которую, скомкав, оставил на диване под подушкой, и задержался на минуту там, где после посещения жандармов для него уже не было места. От мягкого света настольной лампы с оранжевым абажуром слезы навернулись ему на глаза. Чтобы сдержаться, он укусил себя за запястье, вокруг которого Патрик повязал ему теперь уже немного потрепанный бразильский браслет. Он вспомнил тот день, когда полтора года назад они переезжали на новую квартиру. Решение уехать из города, где он провел детство, было принято в спешке, причины которой он не понял. Мама со страстной настойчивостью повторяла, что там, куда они едут, ему будет намного лучше, что он заведет новых друзей, но из-за ее нервозности, приступов гнева и слез, жеста, которым она, будто с врагом, боролась с прядью блеклых волос, сразу же снова падающей ей на лицо, Николя было очень трудно поверить ее обнадеживающим словам. Они с младшим братом перестали ходить в школу, мама все время оставляла их дома. Ставни были закрыты даже днем. Было лето, они задыхались в этой катастрофической, секретной атмосфере осадного положения. Николя и его младший брат спрашивали об отце, но мама говорила, что он уехал в длительную командировку и приедет к ним в новую квартиру, когда они устроятся на новом месте. В последний день, когда уже упаковали ящики, за которыми после их отъезда должны были прийти грузчики, Николя сел посреди своей пустой комнаты и заплакал, как может плакать семилетний ребенок, если происходит что-то ужасное, а он не понимает что. Мама хотела обнять его, успокоить, она непрерывно повторяла: «Николя, Николя», – а он знал, что она что-то скрывала от него, и не мог довериться ей. Она тоже расплакалась, но поскольку она не сказала ему правду, то они не могли вместе даже плакать.

25

Возвращение в дортуар осложняло и секретные переговоры с Одканном. Куда и зачем он ходил? Учительница не спускала с него глаз, и он ни разу не нарушил царившее во время ужина тоскливое молчание, потом лег спать, даже не почистив зубы, ни с кем не разговаривая и повернувшись к стене в позе дикого зверя, которого лучше не беспокоить. Натянутый, как струна, Николя лежал на верхней полке кровати и не знал, спит Одканн или нет. Так прошел час. Наконец, Одканн прошептал: «Николя…», – и, бесшумно поднявшись с кровати, жестом позвал его за собой. Николя спустился со своего места по лесенке и на цыпочках пошел за ним в коридор. Когда он проходил мимо, Люка привстал на кровати и пробормотал: «Вы куда?» – но Одканн, ожидавший, просунув голову в дверь, ограничился тем, что сказал приглушенным голосом: «Заткнись!» – и этого было достаточно. Из предосторожности они отошли подальше от дортуара, к окну в конце коридора. Мягко подпрыгнув, Одканн сел на подоконник и прислонился к оконному переплету так, что его силуэт четко выделялся на фоне черно-белых елей с опущенными под тяжестью снега лапами, в то время как его лицо оставалось в тени. Николя боялся этой тени.

– Ну что? – прошептал он.

– У твоего отца марка машины «Рено-25», да? – спросил Одканн безразличным тоном.

Николя почувствовал, как его лоб покрылся тем, что в страшных историях, которые он читал тайком, называлось холодным потом или испариной. Он ничего не ответил.

Одканн заговорил снова:

– Конечно, это «Рено-25» серого цвета, я прекрасно помню. Когда пришли жандармы, я выбрался из дортуара и подслушал, о чем они говорили в кабинете. Они рассказывали о том, что сделали с Рене, но лучше я не буду тебе этого повторять. Меня самого до сих пор от всего этого воротит. А потом они спросили, не видел ли кто в окрестностях серый «Рено-25». Инструкторы сказали, что нет: наверное, они забыли или ничего не заметили, когда приезжал твой отец. И тогда поразмыслив, я быстро спустился вниз, когда они собрались уходить, и стал дожидаться их на дороге, – Одканн помолчал, а потом добавил. – Я им все рассказал.

Он снова замолчал. Николя не шевелился. Он смотрел на это лицо в тени. Тогда тон Одканна изменился. Он шептал по-прежнему убежденно, но старался теперь как бы оправдать свое поведение.

– Слушай, Николя, так надо было. Знаю, я обещал тебе ничего не говорить, но твоему отцу угрожает опасность. Они поэтому его и ищут, зачем же еще? Он сейчас, может быть, уже в плену у этих торговцев. Может, они его даже убили уже, – произнес он с неожиданной резкостью, как будто хотел встряхнуть Николя. – Но если не убили, то еще не поздно попробовать его разыскать, а уж мы-то этого сделать никак не сможем, даже если будем искать в снегу чьи-то следы. Это тебе не Клуб Пятерых, Николя, эти типы – монстры. Послушай меня, Николя, – настаивал он почти умоляющим тоном, – если есть надежда спасти твоего отца и ты упустишь эту возможность, ты же будешь жалеть об этом всю жизнь! Если он погибнет из-за тебя? Представь себе свою жизнь после этого.

Видя, что его слова не производят на застывшего от ужаса Николя никакого впечатления, Одканн замолчал. Устав от бесполезных усилий, он пожал плечами:

– Да теперь уж все равно я все рассказал.

Потом, соскользнув с подоконника, он протянул к Николя руку и с грустью в голосе тихо прошептал: «Николя…». Николя отошел на шаг, чтобы он не смог дотронуться до него. «Николя, я все понимаю…», – продолжал Одканн и погладил его по волосам, притянул его голову к своему плечу, и на этот раз Николя не сопротивлялся. Он стоял, приникнув к груди Одканна, который гладил его по голове и тихо повторял его имя; и он чувствовал тепло этого огромного тела, белого и мягкого, словно огромная подушка, в которой твердым было только то, что выступало и прижималось к его животу и чему не было названия. А у Николя, наоборот, все тело напряженно замерло, сжалось, будто скованное льдами, но между ногу него все было мягким и пустым. Ничего там не было, одна пустота, блистающая своим отсутствием территория. Широко раскрытыми глазами он смотрел через плечо Одканна в окно на темную массу елей с прогнувшимися под тяжестью снега лапами и дальше сквозь них, в темноту ночи.

26

Двадцать лет спустя, декабрьской ночью Николя шел по парку и не успел миновать пустынную эспланаду Трокадеро, как услышал, что кто-то окликнул его по имени. Николя обернулся и увидел очень высокого, очень толстого человека, настоящую гору человеческого мяса, который расположился на каменной скамье у подножия позолоченной статуи, изображавшей какого-то героя из греческой мифологии. На скамье возле него стояла бутылка красного вина и лежал кусок колбасы в смятой упаковке, из которой поблескивало лезвие ножа. У человека была бритая шишковатая голова и длинная черная борода. Одетый в бесформенную, выглядевшую неопрятно одежду, он казался бродягой или людоедом. Николя узнал Одканна с такой же молниеносной быстротой, с какой Одканн узнал его. Одканн снова окликнул Николя, произнося его имя с преувеличенной нежностью, хриплым голосом, одновременно насмешливо и исполненным угрозы. Николя замер в десяти шагах от него, судорожно вцепившись в ручку своего портфеля, не решаясь ни подойти к нему, ни убежать от него. Все эти годы он задавался вопросом, действительно ли Одканн поверил в байки про торговцев органами. Он часто видел Одканна во сне, и каждый раз это были кошмары. И тут Одканн вдруг схватил нож и с криком вскочил на ноги. Стоя, он казался еще выше, еще толще и, к тому же, хромал. Он приближался к Николя, протянув руки вперед, как бросившийся в атаку медведь. Николя подумал, что он хочет убить его, развернулся и побежал прочь, слыша за спиной его крики и прерывистое дыхание. Николя оставил его далеко позади и обернулся только тогда, когда добежал до площади Трокадеро, по которой ездили машины и ходили люди. Одканн прекратил преследовать его, он шел вразвалку по площади, один перед украшенной к рождественским праздникам и освещенной Эйфелевой башней. Запрокинув голову лицом к небу, он смеялся невероятно громоподобным смехом, которому не могли помешать ни сотрясавшие все его тело приступы кашля, ни прерывистое дыхание, и в этом смехе слышались невыразимое страдание и чудовищная ненависть, которые Одканн таил в себе все эти годы и которые на смерть схватились друг с другом в его груди. Полицейский, дежуривший на площади Трокадеро, услышал этот смех, от которого по спине ползли мурашки, посмотрел на жалкую человеческую развалину, передвигавшуюся, покачиваясь, по эспланаде, потом взглянул на запыхавшегося от бега прохожего. «Он к вам приставал?» – спросил полицейский, надеясь, что прохожий ответит «нет» и можно будет не вмешиваться. Николя ничего не сказал. Он постоял немного, глядя вслед Одканну, умирающему со смеху под светом ледяных звезд. Потом скрылся в ночной темноте со своим портфелем в руках.

27

Николя нашли утром; скрючившись, он лежал на полу в конце коридора возле окна, в которое, кружась, влетали снежинки. Он не спал, стучал зубами и ничего не говорил. Снова, как будто набор существующих жестов становился все более скудным, Патрик на руках отнес его на диван в кабинете. На этот раз учительница не стала его жалеть, а, скорее, пришла в раздражение. Пусть даже Николя страдает сомнамбулизмом и сердиться на него за то, что он в подобный день расстроен, конечно, нельзя, но ведь она тоже расстроена и измотана. Именно поэтому сегодня она и не собиралась участвовать в продолжительной прогулке, которую Патрик запланировал, чтобы занять ею детей на весь день: она надеялась воспользоваться их отсутствием, чтобы побыть одной в шале и отдохнуть, а тут – требующий внимания и забот больной и капризный ребенок. Только этого ей не хватало. И все же, поскольку было совершенно очевидно, что со всеми детьми Николя идти не может, ему позволили временно вернуться на свое прежнее место – на диван в кабинете, а учительница удалилась в свою комнату. Весь класс ушел с Патриком и Мари-Анж. В шале они остались одни.

Прошло несколько часов. Николя накрылся одеялом с головой и, не шевелясь, почти ничего не чувствуя, ждал. Он хотел, чтобы вернулось чудесное тепло температуры, защитная оболочка вызванного ею забытья, но температуры у него не было, был только холод и страх. Учительница не принесла ему воды, не зашла его проведать. Обеда тоже не было. Наверное, она спала. Он даже не знал, где расположена ее комната.

Он тоже, очевидно, задремал и проснулся от телефонного звонка. Уже стемнело, однако класс еще не вернулся с прогулки. Николя смотрел на трезвонящий перед ним телефон – трубка слегка подрагивала на аппарате. Это продолжалось довольно долго, телефон замолчал, потом зазвонил опять. Учительница вошла и сняла трубку, сказав Николя, что он все-таки мог бы ответить и сам. У нее было заспанное, опухшее лицо, спутанные волосы.

– Да, – сказала она, – это я… Да, он как раз здесь, рядом.

Она серьезно, без всякой улыбки, посмотрела на Николя, потом нахмурилась.

– Почему? Что-то случилось?… Хорошо…

Опустив трубку, она сказала Николя:

– Выйди, пожалуйста, на минутку…

Николя встал и медленно пошел к двери, не отрывая взгляда от учительницы.

– Спустись вниз, там тебе будет лучше, – добавила она, когда Николя был в коридоре, и закрыла дверь.

Николя дошел до лестницы и сел на верхние ступеньки, обхватив руками крепко сжатые колени. Он ничего не слышал из того, что говорилось в кабинете, но, может быть, учительница ничего и не говорила, а только слушала своего собеседника. В какой-то момент он хотел встать и подойти на цыпочках к двери, но побоялся. Тогда он прислонился плечом к деревянным перилам, они сухо скрипнули. В нескольких метрах от него виднелась полоска оранжевого света, который просачивался из-под двери кабинета. Ему показалось, что там, внутри, раздался приглушенный звук, похожий на сдержанное рыдание. Разговор продолжался довольно долго, но Николя ничего больше не услышал. Все погрузилось в тишину, он словно попал в колодец. И лишь в глубине, далеко-далеко, блестела черная вода.

Наконец, он услышал, как положили трубку, но учительница из кабинета не вышла. Наверное, она замерла в той же позе, в которой стояла, когда попросила его выйти, положив руку на трубку, крепко закрыв глаза и стараясь не закричать. Или же бросилась вниз лицом на диван и кусала подушку, на которой еще остался след от головы Николя. Несколько дней назад, когда он представлял себе, как по телефону она узнает о том, что его отец погиб от несчастного случая, она тоже сначала просила его выйти – точно так же, как это только что сделала, – но потом сама выходила из кабинета, шла к нему, обнимала его. Она обливала его слезами, снова и снова повторяла его имя. Это была ужасная и, вместе с тем, нежная, бесконечно нежная сцена, но теперь все это стало невозможным. Теперь учительница боялась выйти из кабинета, боялась увидеть его, боялась заговорить с ним. И все-таки ей придется выйти, не оставаться же там всю жизнь. Николя, наслаждаясь жестокостью сцены, воображал себе всю меру ее отчаяния, невыносимую тяжесть, которая свалилась на нее после того, как она положила телефонную трубку. Она затихла в кабинете, он тоже не шевелился на лестнице. Она не могла не догадываться, что он тут, совсем рядом, что он ждет ее. А если он постучит в дверь, она крикнет ему: «Не входить, нет, не сейчас, еще пока нельзя…» Может быть, она закроется на ключ. Да, лучше забаррикадироваться, но только не выходить к нему с таким лицом, только не видеть его лица. Если бы он захотел, то вполне мог бы напугать ее – достаточно сказать в тишине коридора одно только слово. Или запеть. Что-нибудь легкое, невинное, навязчивое, какую-нибудь считалочку. Она бы этого не вынесла, стала бы кричать за дверью. Но он не запел, не заговорил, не пошевельнулся. Не он, а она должна была взять на себя инициативу: коль скоро события должны развиваться, то и жесты должны быть сделаны и слова произнесены. Хотя бы какие-нибудь незначительные слова, сказанные только для того, чтобы притвориться, что никакого телефонного звонка не было, сделать вид, что жизнь продолжается. Может, она так и выйдет из положения, делая вид, что ни на какие звонки не отвечала. Будет ждать, когда телефон зазвонит снова, и кто-то другой, посмелее, возьмет трубку вместо нее. Это будет Патрик. Жандарм, звонивший до этого, перестанет что-либо понимать. Он скажет, что уже разговаривал с учительницей, поставил ее в известность, но она, закрыв глаза, будет качать головой и, несмотря на очевидность, клясться, что нет, она ничего не знает, что, наверное, кто-то другой ответил по телефону, выдавая себя за нее.

Наступила ночь. В окно, около которого они разговаривали с Одканном, было видно, как падает на ели снег. Внизу послышался шум – класс возвращался. Зажегся свет, раздались крики, шум. После такой продолжительной прогулки у всех, наверное, были румяные щеки, и, может быть, на какое-то время дети забыли о вчерашних ужасах. Для них это был вчерашний ужас, который с каждым днем будет казаться все более далеким, менее болезненным и вскоре станет воспоминанием, которое их родители постараются не будить. Их матери будут говорить между собой об этом вполголоса, с удрученными и все понимающими лицами. Но для Николя все останется по-прежнему – так же, как сейчас, когда он сидит на верхних ступеньках лестницы и ждет, что учительница соберет все свое мужество, чтобы выйти к нему из кабинета, и так будет всегда, всегда. Поднимаясь наверх, Патрик увидел Николя, сидящего на ступеньках, в темном коридоре, освещенном только доходящим снизу светом.

– Ты что здесь делаешь, малыш? – ласково спросил он. – Почему не в кабинете?

– Там учительница, – прошептал Николя.

– Да что ты? И она тебя не пускает?

Патрик рассмеялся и шепнул:

– Она, наверное, звонит своему приятелю.

Из вежливости он постучал в дверь, и учительница, как это предвидел Николя, спросила изменившимся голосом:

– Кто там?

Так как это был Патрик, она открыла, но сразу же закрыла за ним дверь. «Теперь они там оба забаррикадировались», – подумал Николя. Потом они все там соберутся, кроме него, и каждый из них будет стараться переложить на плечи другого тяжелую задачу пойти к нему, чтобы поговорить. Нет, они не смогут. Никто не сможет этого сделать: такую правду сказать маленькому мальчику. И все-таки кто-то должен же это сделать. Николя ждал, испытывая даже некоторое любопытство.

Патрик пробыл в кабинете некоторое время, но у него все-таки достало мужества выйти оттуда и сесть на ступеньки рядом с Николя. Когда он взял его за запястье, чтобы посмотреть, в каком состоянии был бразильский браслет, руки его дрожали.

– Вот это да, – сказал он, – это качество!

И тут же, словно испугавшись тишины, Патрик начал рассказывать какую-то историю о мексиканских генералах и о Панчо Вилья, в которой Николя ничего не понял и даже не пытался понять, но которая, очевидно, была смешной, поскольку, рассказывая ее, Патрик время от времени натянуто смеялся. Он говорил только для того, чтобы говорить, он делал все, что мог, и Николя подумал, как это хорошо с его стороны. Но если бы он мог, он остановил бы Патрика, посмотрел бы ему в глаза и сказал, что все это очень мило, но не надо сейчас рассказывать всякие истории о Панчо Вилья, потому что он хочет знать правду. Патрик почувствовал это и резко оборвал рассказ, до конца которого было еще довольно далеко. Не пытаясь скрыть своего провала, он шумно, как утопающий, вобрал в легкие воздух, и очень быстро проговорил:

– Слушай, Николя, у тебя дома случилось что-то серьезное… Жаль, конечно, прерывать твой отдых в зимнем лагере, но мы с учительницей полагаем, что будет лучше, если ты вернешься домой… Да-да, так будет лучше… – добавил он, стараясь заполнить молчание.

– Когда? – спросил Николя, как будто можно было спросить только это.

– Завтра утром.

– За мной приедут?

Николя не знал, хочется ему или нет, чтобы за ним приехали жандармы.

– Нет, я сам тебя отвезу. Ты согласен, чтобы тебя отвез я? Мы ведь с тобой неплохо ладим.

Стараясь улыбнуться, он взъерошил волосы Николя, а тот закусил губы, чтобы не расплакаться, потому что вспомнил о нефтяных королях. Патрику-то, наверное, стало легче оттого, что ему пришлось ответить только на организационные вопросы, касающиеся отъезда, а не о причине срочного возвращения домой. Может быть, ему показалось несколько странным, что Николя не выразил большого удивления, однако ребенок все же спросил почти неслышным голосом:

– Дома правда случилось что-то серьезное?

Патрик подумал и сказал:

– Да, думаю, это действительно серьезно. Мама тебе все объяснит.

Николя опустил глаза и стал спускаться по лестнице, но Патрик задержал его, крепко взял за плечо и, вымученно улыбаясь, сказал:

– Держись, Николя.