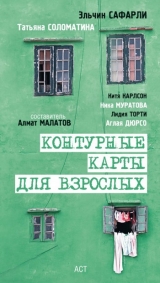

Текст книги "Контурные карты для взрослых (сборник)"

Автор книги: Эльчин Сафарли

Соавторы: Татьяна Соломатина,Ника Муратова,Алмат Малатов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)

Алмат Малатов

Жестокое солнце

[7]

– Куда это ты собрался? – Мать без особого интереса наблюдала за моими сборами. К тому, что я много езжу, она привыкла.

– К друзьям на выходные.

– А где они живут?

– За МКАДом.

Я не обманываю, Чечня действительно за МКАДом, но мама любит читать газеты и смотреть телевизор, пугать ее конкретикой ни к чему. Поэтому я втихаря уезжаю во Внуково.

Стойку, где регистрируют рейс до Грозного, я нахожу без труда: над толпой возвышается папаха, вокруг папахи стоят женщины в платках. В самолете почти никто не берет у проводника ланч: еще не истек Рамадан, днем соблюдается пост. Вылет задерживают «по причине интенсивного воздушного движения над аэропортом» (кто бы мог подумать, что над аэропортами бывает интенсивное воздушное движение), сам перелет – почти три часа, и из самолета я выхожу в состоянии жестокой табачной абстиненции. Меня должен встречать студенческий другчеченец, и я планирую спрятаться за угол и перекурить. Но вместе с другом меня приходят встречать его братья и пожилая мать, а при стариках там не курят, тем более днем, в пост.

При родителях не курит даже старший сын. Младшие братья не курят при старшем, на улицах нет людей с сигаретами. Покурить удается только через два часа, после подробного расспроса главы семейства о Москве, политике и здоровье моих родителей. Вспомнив школьные годы, мы дымим, спрятавшись за коровником.

Нет алкоголя в магазинах: сухой закон. Говорят, раньше были точки, где продавали наркотики, но сейчас разогнали всех торговцев – кого посадили, кого пристрелили.

Город производит странное впечатление: очень силен контраст между разрушенными домами и отстроенными районами. Стены недостроенного дома моих друзей испещрены входными отверстиями от пуль – обстрел шел с расстояния триста метров, выйти из комнаты было невозможно.

– Несколько дней не могли выйти, но жить надо, есть надо. Вышла, села картошку чистить, пусть стреляет. Вот тут была моя голова, а вот тут… – Старая чеченка показывает на пулевое отверстие в десяти сантиметрах выше.

– Страшно было?

– Привыкли, сынок. Некогда было бояться – сначала выживали, потом с мародерами боролись – и с нашими, и с русскими. А теперь опять начали дом достраивать. Было бы здоровье да руки – достроим.

Чтобы успеть посмотреть республику и поговорить со всеми, с кем запланировал, встаю непривычно рано – в девять утра. Помогает проснуться ругань во дворе – хозяйка, будто старая орлица, с клекотом напрыгивает на внучку, выговаривая ей сначала почеченски, а потом и порусски, – мать у внучки русская, на двух языках быстрее дойдет. «Учишься плохо, по дому работаешь плохо, кто тебя замуж возьмет? Ничего не умеешь! Посмотри, как ты постель заправила – мужчина даже аккуратнее сделает!» На мой взгляд, девчонка работает не разгибая спины, прошу ее не ругать.

– Неее, ленивая! – машет рукой старуха. 14летняя Марьям застенчиво улыбается. Думаю, замуж ее возьмут без проблем – красивая.

– Так и всю жизнь проспать можно, – семидесятилетний отец семейства подмигивает мне. День стариков начинается в четыре утра – в пост едят затемно. Потом – доить коров, работать по хозяйству, торговать молоком и сметаной на рынке, вечером – смотреть телевизор, обогреваясь от самодельной газовой плиты. Посреди просмотра политических дебатов гаснет свет.

– Я бы тех, кто так с электричеством делает, на десять лет бы сажал! – ругается отец. Телевизор погас в самый интересный момент.

– Он старой закалки, – смеются в темноте тридцатилетние близнецы – младшие сыновья. Из десяти детей после войны осталось четверо, шестеро внуков – сироты, о них заботится вся семья.

Старший внук и везет нас в город на старой «Волге».

Основные трассы восстановлены, но разбитых участков все еще много. Сельская дорога в ямах от снарядов. По бездорожью привычно разгуливает местное население. Чеченки, спокойно вышагивающие на десятисантиметровых шпильках по щебенке, производят сильное впечатление. Много красивых женщин – как выраженно южного типа, так и светловолосых и светлоглазых. Местная мода не очень отличается от московской, разве что головными уборами – платками у женщин и песами (тюбетейками) у мужчин. Женщины из религиозных семей закрывают волосы целиком, женщины из более светских носят косынку или просто ободок из ткани. Встречаются и женщины с непокрытой головой – незамужние. На мой вопрос, не чревато ли это насилием, чеченец качает головой и объясняет, что изнасилований практически не бывает – все знают, что именно оторвут насильнику, и это не метафора.

Город отстраивается быстрыми темпами, и если не вглядываться в детали – обычный европейский город. Стекло, пластик, белый камень.

Вывески «Евроокна», «Дом мод», «Империя обуви» чередуются с лозунгами: «Рамзан Кадыров – достойный сын чеченского народа», «Спасибо за возрожденный город, Р.А. Кадыров», «Рамзан, аргунцы с Вами!»…

* * *

Портреты Кадырова – почти на каждом доме. Часто встречается триптих: Кадыровотец, Кадыровсын и Путин – вероятно, святой дух.

В городе еще не успели восстановить водопровод, и большая часть живет с привозной водой, которую покупают. Над источниками стоят многочисленные серные бани – горячая вода бьет изпод земли. Работа есть далеко не у всех, ктото держит скот, ктото торгует на рынке или занимается частным извозом. У дорог продают бензин в десятилитровых баллонах – его варят из конденсата. Относительно приличную зарплату получают врачи, в туберкулезном диспансере со следующего года обещали до тридцати пяти тысяч рублей, около двенадцати тысяч – зарплата нарколога.

Пятидесятилетняя Татьяна, родившаяся и выросшая в Грозном, работает в нефтяной промышленности, получает шестьсемь тысяч рублей. Она не уезжала из города ни на день, военные действия пересидела в квартире. Оконные проемы завешаны фольгой, воду еще не провели.

– Мы так и пересидели всю войну коммуной – я и три семьи из подъезда.

– Русские семьи?

– Нет, кроме меня, все чеченцы. Русские уехали почти все, сейчас потихоньку стали возвращаться. Если бы не Мадина с мужем, не знаю что бы я делала.

– А как вообще чувствует себя русская женщина среди чеченцев?

– Есть специфика, но особо ее не замечаю – я же местная. Гордый народ, взрывной, опасный, но открытый. Это Кавказ. Уклад кавказский жестокий, как здешнее солнце, но очень логичный. Просто – другой. В Москве бы я не смогла жить – была там, на ногу наступят в метро – и сразу скандал. Говорят, там в одном доме люди живут, а как зовут друг друга – не знают. Тут все подругому.

Таня достает припрятанный спирт, быстро и незаметно накрывает стол. На московского гостя приходят посмотреть соседи – чеченцы.

– А боевики?

– Когда один из соседей в боевики уходил, сказал, что будут обстреливать наш район и чтобы спала одетая, и сумку собрала. А когда снаряды падали, Иса вон пятнадцать человек под огнем в убежище отвел, не глядя – русские ли, нохчи.

Сосед Иса смеется: «Я в Афгане служил, привычный». Он смущается оттого, что его хвалят. «Политика политикой, война войной, а соседи родные, свои».

– А еще одной войны не боишься?

– Бояться сил больше нет. Кончился страх. Но и силы кончились – чувствую, что еще одной войны уже не переживу, устал мой ангелхранитель.

В республике масштабно отмечают день рождения Рамзана Кадырова. На площади гуляет народ, из проезжающей машины раздается автоматная очередь – салют.

* * *

В центре заканчивается отделка мечети – как говорят, самой большой в Европе. Вечером над ней светится красным неоном «Марша ба Хьо мархи бут» – «Добро пожаловать, месяц Рамадан!». На расстоянии остановки от нее православная церковь.

У ворот стоит охранник с автоматом, еще один ходит по двору. В храме идет служба, святой отец занят, но удается поговорить со старшей – недоверчивой женщиной средних лет.

– Большой приход у вас?

– Да вон, сами же видите – семь человек на службе.

– Не обижают тут вас?

– Да пока охрана с автоматами – нет. Уйдет если охрана – стекла в момент выбьют. То окурки на территорию кинут, то еще что.

Молодые приходят – якобы помолиться и свечки переворачивают, плюют.

Из припаркованной рядом с оградой машины внезапно раздается чеченская музыка на полную громкость. Староста подбегает к ограде и кричит: «Выключи немедленно, совести совсем нет!» Музыку выключают.

– Да что спрашивать, сами же видите!

– Уехать хотели бы?

– Очень. Но некуда. Мы никому не нужны.

Из ворот церкви выходит женщина в косынке, быстро надевает большие темные очки, уходит скорым шагом. За мгновение мы успеваем заметить высокие брови вразлет, орлиный нос, смуглую кожу. Приехавшие со мной чеченцы возбужденно переговариваются – неужели чеченка? Нет, говорю, наверное, осетинка. Похожа на осетинку. Православная чеченка – повод для большого скандала, ее семья станет прокаженной, никого из семьи не возьмут замуж, определенные круги могут объявить охоту на нее – объясняли мне когдато.

Умар не любит, когда вспоминают его прошлое имя. Когдато его звали Олегом – он принял ислам еще в начале девяностых.

Женат на чеченке, по ковру ползает семимесячная дочь.

– Как живется сейчас? Да так и живется. Главное – детей поднять, сами какнибудь дотянем…

Из уст ровесника «какнибудь дотянем» звучит жутковато, но здесь много жутковатого. Знакомый беженец Андрей, осевший в Москве, просит сфотографировать его дом – или то, что от него осталось. Мы ищем указанный адрес, и я честно фотографирую то, что осталось, – осколки кирпичей на фундаменте.

Возвращаясь обратно, видим толпу – наверное, все еще празднуют день рождения Рамзана. Но нет, утром мы узнаем, что взорвали то ли ветлечебницу, то ли чтото рядом. Трассы обстреливаются до сих пор – сразу после моего возвращения в Москву боевики обстреляют милицейскую колонну во Введенском районе, мы проезжали по этой дороге ночью.

Перед отлетом меня ведут к Любе, учительнице русского языка, – она преподавала в школе моего друга. Невысокая улыбчивая блондинка, на мой взгляд, лет пятидесяти, усаживает нас пить чай с шоколадкой, которую подарили ученики. В почти пустой квартире – только кровать, дорогой музыкальный центр и многомного кассет и дисков. На экране – запись концерта Далиды, Люба с сыном меломаны, подрабатывают на перезаписи музыки.

– Конечно, полно проблем! Окна вставили плохо, переделывать надо. Но я тут занимаюсь с учениками, мама Исламчика, Айшат, пробивная такая женщина, добилась, чтобы переделали. Вот, в День учителя вычли по двести рублей – на подарок Кадырову. Нет чтобы добавить – в Астрахани дочке добавили одну тысячу пятьсот. А тут зарплата пять тысяч, и то вычли. В школе премировали при детях только чеченских учителей, а русским – там еще четыре девочки русские преподают – ничего не дали. Ко мне подходят ученики, спрашивают – почему ничем в День учителя не наградили? Разве вы плохой учитель? А что я им скажу…

– Вот мы с Днем учителя вас поздравим. – Бывший ученик кладет на стол двести рублей.

– …Страх? Нет, страха нет. Три войны пережила. Почему три? Так мне семьдесят два года, мой хороший, первой была Великая Отечественная. Да как уж я выгляжу – как жила, так и выгляжу. Только отношение ко всему поменялось, поняла стоимость вещей. Зачем иметь шкаф, если его нельзя унести с собой? Главное – аппаратура и кровать, чтоб спать на чем можно было… Конечно, почти все русские уехали, но стали возвращаться потихоньку. Я тоже хотела к дочери в Астрахань, но вернулась. Я сорок пять лет здесь преподаю – еще с распределения. Приходила сегодня, все мальчики из класса хотели, чтобы я с ними круг лезгинки прошла. Здесь у меня положение, меня уважают, а там я никто. Мое место – здесь.

Китя Карлсон

Три части суши

Самый ценный подарок

Мы все любим получать подарки. Мой первый подарок в Японии был куском мяса.

Не удивляйтесь, дарить продукты питания в Японии – и важная часть социальной традиции, и огромная индустрия. В этом есть своя логика. Я, пожалуй, не знаю ни одного другого народа, который бы дарил столько подарков друг другу, с такой частотой и такой регулярностью. Когда общественные порядки требуют от каждого дарить буквально тысячи подарков ежегодно, брильянтовые колье, ясное дело, отпадают. И вряд ли ктото, кроме китайских производителей, обрадуется тысяче цветных авторучек. Остаются продукты: подарок универсальный и не накапливающийся, по крайней мере, если их есть.

Большая часть подарков – это сувениры, или пояпонски «омиягэ». Если верить одному из недавних опросов авиапассажиров в Японии, средний японец, путешествующий внутри страны, тратит 7 908 йен (примерно 80 долларов США) на подарки для друзей и коллег и 6 488 йен (65 долларов) на подарки себе и своей семье. Путешествующие за границу еще более экстравагантны: 27 928 йен (282 доллара) в среднем на подарки коллегам и друзьям и 58 250 йен (589 долларов) на подарки себе. На какой бы из популярных «японских» курортов за границей Японии бы вы ни приехали, от Гавайев до Кэрнса, вы обязательно найдете магазины, продающие буквально ящики шоколадных конфет и печенья (с доставкой прямо в отель или аэропорт) специально на подарки. И, конечно, на каждой железнодорожной станции в Японии обязательно продают упаковки практически одинакового печенья, но с разными эмблемами соответствующего города: традиционно с продуктовыми подарками нельзя жульничать и покупать их рядом с домом, подарки положено привозить, и картинка на упаковке – лучшее доказательство того, что сувенир действительно привезен.

Привезенные сувениры несут важную социальную функцию: если вы брали отпуск или даже просто отдыхали в обычные выходные, японская традиция требует «извинения за отдых» перед коллегами, которые не имели такого удовольствия и продолжали работать. Каждому нужно подарить хотя бы по конфетке, даже если вы работаете в огромной организации в несколько сотен человек. Первые несколько лет по приезду в Японию я был простым студентом, а студенты – народ небогатый, и позволить себе сладости и деликатесы мы могли нечасто. Поэтому омиягэ были настоящей радостью. В институте все время ктото приезжает и уезжает. На конференцию, в отпуск на отдых, или просто совершает визит иностранный профессор. И мы все время, каждую неделю, получали сладкие подарки. Конечно, объем и качество подарков зависят от социального статуса. Для простых студентов привезут по простой конфетке. Другое дело, что подарят профессорам. Не знаю, как другим, а моей группе повезло: наш научный руководитель не любил сладкого. Достаточно было зайти в его кабинет вечерком – там всегда было чем поживиться. Хватало даже, чтобы уносить домой, но студенты народ голодный: подолгу не залеживалось ничего. Впрочем, вру. Однажды один аспирант съездил на выходные в горную деревню в Нагано. Внутри страны японская кухня значительно отличается от известной всем кухни прибрежной зоны. Хотя бы потому, что традиционно японская кухня связана с рыбой и морепродуктами, а в горах моря, естественно, нет. В таких деревнях большим деликатесом считается блюдо инаго, то есть жареные кузнечики. Жареных кузнечиков на маленьких деревянных палочках попробовал каждый. Но без энтузиазма, по одному и все. Это был единственный случай, когда упаковка закончилась лишь к концу недели.

Весна – романтичное время, и весной в Японии хорошо быть мужчиной. На День Святого Валентина, который празднуется в Японии не как выходной, но как модный коммерческий праздник, каждая женщина на работе должна принести в подарок каждому коллегемужчине шоколадку. Не каждая шоколадка признак того, что у вас появилась поклонница. Бульшая часть шоколадок в это время, да и вообще всех подарков в Японии дарятся «гири» – японское слово, которое значит «по долгу». Для японцев гири – очень важная составляющая культуры, возвышенная и романтизируемая. Гири нельзя отдать, его можно только исполнять из года в год. За гири можно умереть, как это делали лучшие из самураев. В противоположность гиришоко бывает и хонмейшоко – шоколад от души, по желанию, а не долгу. Если вы получили хонмейшоко в подарок – у вас точно появилась поклонница. Но догадаться, по какой категории вы получили шоколадку, каждый мужчина должен сам.

Лето – самый большой подарочный сезон. Летом принято навещать родственников, посещать могилы предков и совершать визиты на «малую родину». Летом подарки посылают бабушкам и дедушкам в далекие деревни; бывшим коллегам и друзьям, с которыми давно не встречались лично. Здесь полностью царствует японская почта. В каждом почтовом отделении, как, впрочем, и в каждом большом магазине, появляются коробки подарочных наборов. Ящики цветисто и ярко упакованного масла, соли, мяса, колбас, копченой рыбы, консервов и даже свежих фруктов и овощей. Эти ящики подписывают и отправляют друг другу по почте.

Если жизнь удалась и вы стали в Японии большим и значимым человеком, то у вас есть шанс получить подарок самой высшей категории – подарочный фрукт. Подарочные фрукты – целая категория сельского хозяйства, куда попадают только самые лучшие, самые вкусные фрукты и ягоды, такие, которые никто не ест сам; их только откладывают на подарки другим. Дыни идеальной формы и окраса, виноград, белые персики, плоды сакуры, наливные яблоки. Часто такие подарки не может купить один человек, и на них скидываются все, например, чтобы подарить начальнику группы в честь какогонибудь официального юбилея. На Гинза, в самом дорогом районе Токио, где сосредоточены самые лучшие японские магазины, нередко можно увидеть красивые дыни с самого северного острова Японии – Хоккайдо, индивидуально упакованные в деревянные ящики на шелковых подушках, перевязанные золотыми бантиками. Цена одной такой дыни может легко составлять 50 тысяч йен и более (500 долларов США). Сразу признаюсь, на вкус такой фрукт я не пробовал ни разу в жизни.

Особым уважением у японцев пользуется мясо. Дело в том, что мясо в Японии появилось относительно недавно, так как своего животноводства у японцев до знакомства с европейцами не было. Без животноводства мясо было доступно только самым богатым слоям населения. Самураи иногда охотились на японского оленя и медведя: сырое мясо оленя и медведя до сих пор, в качестве редчайшего деликатеса, идет в Японии на суши и в сасими. Сырое лошадиное мясо было чуть более доступно, особенно в южных провинциях страны, где оно до сих пор считается важной частью питания. За пределами Японии сушинаборы готовят практически исключительно из рыбы и риса, но в самой Японии хороший сушиобед практически всегда включает одну суши с кусочком свежего лошадиного мяса. А в дорогих ресторанах обязательно предлагается сасими из конины – тонкие ломтики порезанного сырого мяса от лошади, убитой именно сегодня.

Говядина же в Японии практически полностью ассоциируется с иностранной едой, даже несмотря на то, что японские блюда из говядины изобретены практически исключительно в Японии. Просто сам ингредиент «иностранен». Японцы не едят говядину так часто, как европейцы; наверняка ни один японец не ест мясо каждый день, оно – всегда деликатес, еда праздничная и редкая.

Одно из самых популярных блюд из говядины называется сябусябу. Перед группой людей на стол ставится большой котел с кипящей водой, температуру под которым поддерживает маленькая переносная газовая горелка. Каждый сам берет палочками с тарелки тончайшие кусочки говядины и бросает их в кипящую воду, а потом, удерживая палочками в воде, несколько раз тормошит кусок в кипятке, то есть делает сябусябу – ономатопея по звуку бурлящей воды. Кусочки мяса такие тонкие, что полностью провариваются за эти несколько секунд, после чего их можно сразу класть в рот.

Естественно, такое блюдо требует самого лучшего, самого вкусного и нежного мяса. Японцы больше всего ценят так называемое мраморное мясо, когда красные прожилки тканей и белые прожилки жира не разделены, как у европейских коров, а перемешаны тонкими линиями, так что в разрезе каждый кусочек мяса для сябусябу напоминает красный мрамор. Чтобы получить такое мясо, корова должна расти в особых условиях. В Японии различают несколько сортов говядины по месту и способу выращивания коров, но самыми лучшими считаются мацусака и кобэ. Мясо мацусака получают только от коровдевственниц, выращенных в префектуре Хего. Их кормят сочным, жирным кормом и поят пивом вместо воды для стимуляции аппетита. Ежедневно японские крестьяне делают каждой корове полный массаж тела мягкими рисовыми вениками, смоченными в японской водке, а по вечерам им играют успокаивающую музыку, чтобы коровы чувствовали себя расслабленно и мирно спали. В таких условиях мясо коровы накапливает все больше и больше любимого японцами белого жира, а регулярный массаж способствует мягкости и «мраморности» мяса.

Ни в одном японском магазине вы никогда не увидите цену на мясо за килограмм, килограмм мяса – это слишком много для японца, никто не ест мяса так много; его едят по чутьчуть, наслаждаясь редким ценным деликатесом. 100 граммов говядины мацусака стоят в японском магазине около 5,5 тысячи йен, то есть 550 долларов США за килограмм. 50-100 граммов такого мяса – уже большой и ценный подарок. Японцы практически не дарят друг другу цветы, но такой кусочек мяса будет обязательно воспринят как знак большого уважения или даже любви.

Я, конечно, был крайне польщен, получив кусочек говядины мацусака в подарок. К куску мяса прилагался сертификат, подтверждающий подлинность данного ценного продукта. На листочке бумаги были напечатаны: номер регистрации коровы и имя инспектора, имя коровы и ее родословное древо до прапрадедушки, вес ее самой и каждого из ее сородичей, день ее рождения и отпечаток ее носа. К концу чтения я почувствовал, что знаю эту корову уже как родную. Да что там родную, я свою родословную знаю хуже. На глаза мои навернулись слезы. Попробовать хоть кусочек ее мяса после этого я так и не смог себя заставить.