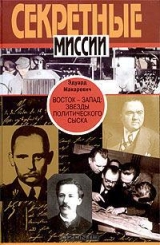

Текст книги "Восток - Запад. Звезды политического сыска"

Автор книги: Эдуард Макаревич

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)

Агранов был уверен, что в стране, раздираемой противостоянием власти и некоторых социальных групп, в стране, где происходят мощнейшие политико-экономические сдвиги, необходимо постоянно знать настроение людей. Знать его среди рабочих и крестьян, интеллигенции и служащих, на заводах и фабриках, в колхозах и институтах, на рынках и в магазинах, в театрах и на улицах. Однажды он сказал на совещании: «Одно мнение – мнение, десять мнений – политическое настроение, наше или контрреволюционное. И мы это настроение должны знать, иначе мы не служба».

Агранов считал, что есть два метода познания настроений – агентурный и «включенного» наблюдения. Агентурный – значит в каждой организации «свой» человек, «агент», а то и не один. Тогда информация перепроверяется. Он требовал умной и постоянной работы с каждым агентом. Но он же боготворил и принцип массовости. Часто повторял: «Агентура должна быть массовой». Но там, где вал, – там меньше информации, больше слухов, искажений, откровенных доносов. Он это понимал, и все равно «массовый агент» был для него священен. А «включенное» наблюдение, по его разумению, предполагало, что сотрудники НКВД сами должны вращаться в кругах, представляющих интерес: наблюдать, заводить знакомства, «входить в душу». Аграновская находка. Вспомним, как он пристрастно посещал литературно-театральные, богемные салоны.

На этих методах он воспитывал своих людей и создавал аппарат выяснения настроений и контроля за умами. Возглавив в марте 1931 года секретно-политический отдел НКВД, Агранов по своему разумению тотчас принялся за реорганизацию его. Правда, согласовав с вышестоящим начальником. Получилось просто и довольно эффектно. Всего четыре отделения. Первое занималось антисоветскими настроениями среди членов ВКП(б) и розыском приверженцев Троцкого. Объектами второго были бывшие члены политических и националистических партий (кадеты, меньшевики, эсеры, мусаватисты, дашнаки). Третье работало с религиозными деятелями, руководителями многочисленных сект, с бывшими чиновниками разных дореволюционных правительств, с бывшими чинами армии, полиции и жандармерии, с бывшими помещиками, фабрикантами, купцами, предпринимателями, нэпманами. А четвертое «наблюдало» интеллигенцию и молодежь. Было и пятое, информационное, питавшееся и от своей сети и от родственных отделений. Но о нем разговор особый.

Когда Агранов стал во главе секретно-политического отдела, он сразу же поставил вопрос об объединении с информационным отделом. Последний стал частью нового подразделения и превратился в мощную систему сбора политической и социально-экономической информации во всех слоях общества. В нем же накапливались и ждали своего часа сведения о партийных вождях, деятелях промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. Сегодняшние историки поражаются уникальности обзоров политического и экономического состояния советского общества в конце 20-х – начале 30-х годов, родившихся под пером аналитиков аграновского отдела. Обзоры составлялись на основе систематических агентурных сводок с мест, содержали огромный фактический материал, представляли широкую панораму социальной, политической и экономической жизни страны «по всему социальному срезу»30. Продукцией Агранова пользовались ЦК партии, наркоматы и даже Госплан.

Свое знаменитое письмо «Головокружение от успехов» о перегибах в коллективизации Сталин писал, озабоченный информацией ОГПУ. Столь впечатляюще убедительной она была, что подвигла вождя изъясниться с народом и партией стилем переживательным, строгим, публицистичным, но и аналитическим. А информация ОГПУ редактировалась Аграновым.

Когда в январе 1935 года отменили карточки и в стране началась свободная продажа хлеба, сотрудники НКВД совершали рейды по магазинам, проверяли ассортимент, цены, время торговли, качество хлеба, наличие очередей, собирали информацию о настроении населения. Рапорты с мест шли в Москву, в наркомат внутренних дел, оттуда – Сталину и Молотову. В первые дни свободной продажи хлеба сводки НКВД были чуть ли не почасовые. Они шли под грифом «совершенно секретно» с пометкой «хлеб, доложить немедленно». Штамп «доложено» говорил о том, что Сталин имел полную картину о ходе кампании в регионах, высказываниях людей в очередях, фамилиях работников торговли и хлебозаводов, виновных в плохом качестве хлеба, повышении цен, позднем открытии магазинов, рецидивах карточного распределения. Информация была детальной, вплоть до того какой сорт хлеба отсутствовал в магазине №5 Первомайского района или был ли хлеб черствым в магазине №32 Ленинского района31.

Агентурный метод получения информации о настроениях в обществе в 30-40-е годы в условиях сталинского тоталитаризма не только принимался в расчет для социально-политических и экономических решений, но и был положен в основу большинства политических процессов – от шахтинского дела в 1928 году до дела врачей в 1951 году. За репрессиями, социально-экономическими и политическими событиями тех лет стояли свои информаторы и их организаторы, действующие по схеме Агранова.

Он сумел собрать в своем отделе способных людей, настоящих профессионалов сыска. С ним хотели работать, он умел ладить и с соратниками, и с противниками. Удивительно, не только молодые, но и оперативники со стажем выходили из его кабинета с горящими глазами. Однако и задачи ставились масштабные: создание новых систем пополнения и поиска информации, накопление материалов на «политически чуждых» персонажей; переход на единый карточный оперативный учет в отношении кулацких семей, главы коих уже репрессированы... и тех кулацких хозяйств, которые не были затронуты выселением; предотвращение «двурушничества и предательства со стороны агентуры... путем перекрытия одного агента другим, тщательной проверки агентурных сообщений»; изучение «всех фактов, указывающих на попытку тех или иных лиц» среди литераторов и писателей «создать свою законченную систему политических и литературных взглядов».

Особенно вдохновляли дела по троцкистам. Разделив их на «актив» (бывших партработников) и «пассив» (рядовые члены партии), придумав списки специального осведомления в случае их передвижения и точно сориентировав в отношении их своих тайных агентов, Агранов запустил схему, которая позволила контролировать троцкистские группы по всей стране, блокировать информацию для Троцкого из Советского Союза. Не зря потом Сталин настоял, чтобы Агранов вошел в комиссию по введению паспортной системы в СССР.

С приверженцами Троцкого и иными инакомыслящими покончили уже к 1934 году. Ликвидировали троцкистские группы в Москве, Ленинграде, Горьком, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Омске, Киеве, Харькове, группы правых – в Свердловске, Саратове, Самаре, Воронеже. И наконец, накрыли «Союз марксистов-ленинцев» (группу Рютина), зародившуюся в ВКП(б) и имевшую продуманную антисталинскую программу, что вызвало особо лютую ненависть вождя.

Падение Агранова

В сентябре 1936 года Сталин отдыхал в Сочи. Оттуда он послал телеграмму членам Политбюро:

«Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудел. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздало в этом деле на 4 года... Замом Ежова в Наркомвнуделе можно оставить Агранова».

Агранов еще в доверии. Только что в августе закончился процесс по делу объединенного троцкистско-зиновьевского центра, в который Яков Саулович вложил столько ума, изобретательности, энергии. Он, пусть на немного, но удержал авторитет НКВД, который в глазах Сталина начал неудержимо разрушаться. Нарком внутренних дел Ягода, начиная с убийства Кирова, вяло, безынициативно реагировал на указания вождя, где искать врагов. Не подхватывал Ягода с полуслова идеи вождя, не понимал глубинных причин сталинских политических задумок. Непонимание и вялость расценивались как вызов партии. Подогревали ситуацию и догадки высших партийных деятелей о том, что на каждого из них Ягода собирал обширные досье, в которых отражались и политическое поведение, и интимные наклонности. Его боялись и ненавидели. И участь его была предрешена. В сентябре 1936 он оставил должность наркома внутренних дел, а в апреле 1937 года был арестован. Его обвиняли в организации убийства Кирова, Горького, Куйбышева, Менжинского, в преступлениях против партии и народа.

Недолго работал Агранов с новым наркомом Ежовым. Падение было сокрушительным. На совещании руководящих работников наркомата Ежов был прямолинеен:

«У меня хватит сил и энергии, чтобы покончить со всеми троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами... И в первую очередь мы должны очистить наши органы от вражеских элементов, которые, по имеющимся у меня сведениям, смазывают борьбу с врагами народа... Предупреждаю, что буду сажать и расстреливать всех, невзирая на чины и ранги, кто посмеет тормозить дело борьбы с врагами народа».

Все понимал Агранов. И уже чувствовал отчуждение вокруг себя, подозрительный взгляд Ежова, зловещее молчание Сталина. Новые задачи НКВД не для него, считали они. Речь шла о массовых репрессиях. Они касались сотен тысяч людей. Нужны были новые кадры. Не мастера точечных ударов, хитроумных сценариев, не профессионалы сыска, годные любой власти, а прежде всего мастера рукоприкладства и массовых репрессивных акций. Агранов не годился в руководители этих новых. Он был оттуда, из прежней эпохи, – из времени Каменева, Зиновьева, Троцкого. Он, правда, добросовестно поработал, чтобы их время быстрее закончилось. Но и сам должен был уйти. Так ему определил судьбу Сталин.

Жизнь стремительно катилась вниз. В апреле 1937 года он, первый зампред НКВД, всесильный шеф Главного управления государственной безопасности, вернулся в кресло начальника 4-го, секретно-политического отдела, того отдела, с которого началось его скорое восхождение к высотам политического сыска. А через месяц он покинул и это кресло. Его направили в Саратов возглавить областное управление НКВД.

Перед отъездом в кабинете на Лубянке разбирал свои архивы, просматривал записи, наброски следственных дел. И неотступно стучала мысль: это начало конца. Тогда-то он и решил некоторые документы спрятать в тайниках, рассчитывая, вероятно, использовать их и как предмет торга за жизнь, и как индульгенцию в глазах потомков. Спрятанное им не найдено до сих пор.

В Саратове он сопротивлялся судьбе – пытался играть по новым правилам. Подчиненным чекистам ставил задачу искать врагов народа среди руководящих партийных и советских работников. В Саратовском управлении тогда активно использовали агентов, подсаживали их в камеры для влияния на подследственных. Дела росли, обрастали показаниями. Но организатором массовых репрессий он все же не стал. Не смог пустить большую кровь. Этого ему не простили.

В июле 1937 года в Саратов нагрянули секретарь ЦК ВКП(б) А. Андреев и заведующий отделом ЦК партии Г. Маленков. Визит партийных контролеров окончательно решил судьбу Агранова. Вот их записка Сталину:

«Пленум Саратовского обкома ВКП(б) провели. Решение привезет с собой т. Маленков, выезжающий завтра в Москву. На основании обсуждения решения ЦК ВКП(б) на пленуме и ознакомления с обстановкой на месте сообщаем Вам следующее:

1) Установлены новые факты в отношении Криницкого (первый секретарь обкома партии. – Э. М.) и Яковлева (уполномоченный КПК при ЦК по Саратовской области. – Э. М.) – проведение ими через обком явно вредительских мер по сельскому хозяйству, прямая защита изобличаемых правых и троцкистов и даже вынесение решений обкома, реабилитирующих изобличенных врагов.

2) Имеются прямые показания бывшего второго секретаря Саратовского обкома партии Липендина, бывшего редактора областной газеты Касперского и других об участии Криницкого и Яковлева в Саратовской правотроцкистской организации, есть даже прямое показание Липендина о том, что Криницкий и Яковлев обязывали его создать террористическую группу.

3) Выступления Криницкого и Яковлева на пленуме обкома, по общему мнению, были фальшивыми и заранее подготовленными.

4) По окончании пленума Криницкому и Яковлеву предложено немедленно выехать в Москву. Считаем целесообразным по прибытии в Москву их арестовать.

5) Ознакомление с материалами следствия приводит к выводу, что в Саратове остается до сих пор неразоблаченной и неизъятой серьезная правотроцкистская шпионская организация.

Агранов, видно, и не стремился к этому. В то же время, на основании личных, произведенных т. Строминым (один из руководителей саратовского Управления НКВД. – Э. М.) и т. Маленковым допросов сотрудников УНКВД и некоторых арестованных установлено, что следствие направлялось по явно неправильному пути.

Есть арестованные, не имеющие никакого отношения [к] правотроцкистским организациям, ложные показания которых были продиктованы следователями под руководством Агранова, а ближайшим помощником его в этом деле является Зарицкий – довольно подозрительная личность, которого пришлось арестовать. Сам аппарат Саратовского УНКВД до сих пор остается нерасчищенным от врагов, оставленных Пилляром и Сосновским (бывшие руководители саратовского Управления НКВД. – Э. М.). Агранов ничего в этом отношении не сделал.

На основании этого считаем целесообразным Агранова сместить с должности и арестовать...

Андреев. Маленков32.

19/VII.37 г.

И вот уже вызов в Москву. Поехал с женой. Остановились в своей квартире, в доме №9 по улице Мархлевского. Несколько дней ждал встречи с наркомом. Не дождался. На четвертый день после полудня долгой, прерывистой трелью залился дверной звонок. Четверо в форме: «Вы арестованы. Вы и супруга. Вот ордер».

К машине вышел под руку с женой, в форме комиссара государственной безопасности первого ранга: золотые звезды и четыре ромба на малиновых петлицах, золотые шевроны на рукаве. Символы власти, ответственности и самостоятельности. Той самостоятельности, что иногда шокировала вождей, как в случае с редактором издававшейся в Москве газеты на французском языке «Журналь де Моску» Лукьяновым (бывшим сменовеховцем). Когда по указанию Агранова редактора арестовали без согласования с ЦК и Наркоматом иностранных дел, Каганович (председатель Комиссии партийного контроля. – Э. М.) пожаловался Сталину на самоуправство чекистов. Сталин выразился вполне определенно: «Надо сделать Агранову надрание»33. Недолог оказался путь от надрания до ареста – всего два года.

Свидетель и он же постановщик политических спектаклей 35-36-го годов, основоположник уголовно-политической режиссуры должен был уйти, предварительно сыграв в последнем представлении. В представлении, поставленном уже другими, но все еще по методу основоположника. Он сыграл свою последнюю роль – плохо ли, хорошо, но сыграл. Он был преданным и дисциплинированным партийцем.

На допросах, следователи из новых, которых он и не знал, добивались: «Вас изобличают как активного члена контрреволюционной троцкистской организации, готовившей убийство Кирова, Горького...»

Из внутренней тюрьмы он обращается в ЦК ВКП(б), пишет о «досадных ошибках» в своей деятельности, просит разобраться. Месяц шел за месяцем, ЦК молчал.

В следственном деле Агранова, что сейчас в архиве, многого недостает. Исчезли некоторые протоколы допросов, нет ордера на арест, описи изъятых вещей. Из оставшихся материалов следствия можно увидеть: он признал себя виновным «в принадлежности к антисоветской троцкистской организации». Свидетельство тому – протокол допроса от 9 ноября 1937 года, находящийся в деле:

«ВОПРОС: Знали ли вы о подготовке троцкистско-зиновьевским центром убийства С. М. Кирова?

ОТВЕТ: Нет, не знал.

ВОПРОС: Разве в результате следствия по делу ленинградского террористического зиновьевского центра вам не было ясно, что и троцкисты были участниками убийства С. М. Кирова?

ОТВЕТ: Конечно, поскольку мне было известно о созданном троцкистско-зиновьевском блоке, мне с самого начала следствия было ясно, что в подготовке и убийстве С. М. Кирова участвовали и троцкисты.

ВОПРОС: Были ли вами приняты какие-либо меры к разоблачению роли троцкистов в деле убийства С. М. Кирова? Приняли ли вы какие-либо меры к розыску и аресту троцкистов-террористов и ограждению руководства ВКП(б) и правительства от грозившей им опасности?

ОТВЕТ: Нет, никаких мер в этом отношении я не принял и как троцкист не был в этом заинтересован. Я видел, что следствие по делам троцкистов, которое вел начальник СПО НКВД Молчанов в связи с убийством С. М. Кирова, проведено поверхностно и ничего не вскрыло. Однако никаких мер к пересмотру следственного материала я не принял, прикрыв тем самым участие троцкистов в террористической борьбе против ВКП(б) и советской власти.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВОПРОС: На основании данных следствия мы констатируем, что вы являетесь участником контрреволюционного троцкистского заговора против советского государства. Подтверждаете ли вы это? Признаете ли себя в этом виновным?

ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Признаю себя виновным в том, что до момента ареста я состоял участником контрреволюционного террористического троцкистского заговора, ставившего своей задачей насильственное свержение руководства ЦК ВКП(б) и советского правительства, ликвидацию колхозного строя и реставрацию буржуазно-капиталистического порядка. Я признаю себя виновным в том, что являлся участником антисоветского террористического троцкистского заговора, осуществившего злодейское убийство секретаря ЦК ВКП(б) С. М. Кирова и готовившего физическое уничтожение других руководителей ЦК ВКП(б) и советского правительства».

А 1 августа 1938 года Верховный суд СССР приговорил его «к высшей мере наказания с конфискацией имущества». Через двадцать дней приговор привели в исполнение. Спустя неделю расстреляли его супругу – Валентину Агранову.

В 1955 году Главная военная прокуратура отказала в пересмотре дела Агранова, в постановке вопроса о его реабилитации, ссылаясь на то, что он систематически нарушал социалистическую законность, когда работал в НКВД.

Агранов, как вас теперь называть?

Восемнадцать лет отдал Агранов службе политического сыска. Его усилиями был создан принципиально новый сыск – для тоталитарного государства мирного времени, в условиях классового противостояния. Дзержинский и Менжинский закладывали фундамент, механизм отрабатывал Агранов.

Его след можно найти не только в сыскной истории, но и в истории литературы и науки, в политике и во властных интригах. Весьма противоречивая натура, которая по-разному предстает в свидетельствах современников, историков и публицистов.

Бывший глава советского государства, яростный разоблачитель Сталина Никита Хрущев так писал об Агранове в своих мемуарах начала 70-х годов: шли «аресты чекистов. Многих я знал как честных, хороших и уважаемых людей... Яков Агранов – замечательный человек... Честный, спокойный, умный человек. Мне он очень нравился... был уполномоченным по следствию, занимался делом Промпартии. Это действительно был следователь!.. Он и голоса не повышал при разговорах, а не то чтобы применять пытки. Замечательный человек, твердый чекист. Арестовали и его и тоже казнили».

Убежденный ненавистник Советской России Роман Гуль в своей книге о Дзержинском, вышедшей на Западе в 30-е годы, таким видел Агранова: «При Дзержинском состоял, а у Сталина дошел до высших чекистских постов кровавейший следователь ВЧК Яков Агранов, эпилептик с бабьим лицом, не связанный с Россией выходец из Царства Польского, ставший палачом русской интеллигенции. Он убил многих известных общественных деятелей и замечательных русских ученых: профессора Тихвинского, профессора Волкова, профессора Лазаревского, Н. Н. Щепкина, братьев Астровых, К. К. Черносвитова, Н. А. Огородникова и многих других. Профессора В. Н. Таганцева, не желавшего давать показания, он пытал, заключив его в пробковую камеру, и держал его там 45 дней, пока путем пытки и провокаций не добился нужных показаний. Агранов уничтожил цвет русской науки и общественности, посылая людей на расстрел за такие вины, как «по убеждениям сторонник демократического строя» или «враг рабочих и крестьян» (с точки зрения убийцы Агранова). Это же кровавое ничтожество является фактическим убийцей замечательного русского поэта Н. С. Гумилева...»

А вот литератор К. Зелинский об Агранове: «Умный был человек». Английский историк Р. Конквест обращает внимание: «Агранов – закадычный друг Сталина». Историк С. Мельгунов: «Агранов, ласковый и вкрадчивый...»

После всех этих свидетельств кем можно назвать Агранова? Железным чекистом, служителем идеи, палачом, фанатиком дела, аналитиком, тонким психологом, литературоведом, мастером интриги, талантливым следователем? А может, профессионалом политического сыска сталинской эпохи?

В начале мая 1936 года, когда жизненная колея, стремительно несшая Агранова к смертельной черте, сделала остановку в Саратове, молодой талантливый поэт Павел Коган написал в Москве удивительные строки, будто посвященные этой чекистской жизни, – строки, где каждое слово живет трагедией времени. Сегодня их можно читать как поминальную надпись.

Мы кончены. Мы понимаем сами,

Потомки викингов, преемники пиратов:

Честнейшие – мы были подлецами,

Смелейшие – мы были ренегаты.

Я понимаю все. И я не спорю.

Высокий век идет высоким трактом.

Я говорю: «Да здравствует история!»

И головою падаю под трактор34.