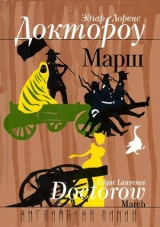

Текст книги "Марш"

Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)

II

Сперва он и есть-то отказывался – этот Уилл, такой тощий юнец, что лица будто вовсе нет, череп на палке, да и все тут; не пил, не ел, только на прутьях решетки все время виснул да в коридор глядел. Арли, сидевший в камере напротив, внушал ему: Слышь, мал ой, нельзя так, ты должен есть! То, что тебя задумали убить, еще не значит, что надо делать это за них.

Арли болтал без умолку, этим спасался. А вдруг нам приговор отменят? Веселенькое дело: ты и за порог выйти не сможешь! Что до меня, то я буду жрать их червивую свиную солонину с бобами да нахваливать, благодарить начальника тюрьмы сержанта Баумгартнера – у-у! – сидит себе в кабинетике в конце коридора… Да, нахваливать и благодарить как отца родного за отменную жрачку, хотя он все равно не услышит: он ведь, ты знаешь, глух как пень! Тебя, кстати, в чем обвиняют-то, юноша Уилл? Ну скажи уж!

В дезертирстве, – прошептал тощий малый. – Мне позарез домой понадобилось.

Гляди-ка, я и не знал, что за это смертную казнь дают! Сейчас столько народу с войны смывается! Наверху, видимо, решили страху нагнать. А меня застали спящим на посту в охранении. Бывает хуже, между прочим. Насильник Джон – помнишь его? – вон, прямо тут сидел, на той неделе еще… Достукался до веревки, но это потому, что преступал гражданский закон. А мы с тобой, как мы есть солдаты, нарушившие воинский устав и присягу, или чего там мы нарушили, нас – видал-миндал – всего лишь выставят перед расстрельной командой.

Юнец, однако же, не улыбнувшись, ушел на свою койку – лег на спину, сцепив руки за головой.

Но ты не волнуйся, – продолжил Арли. – У генерала Худа все продумано: когда ведут, то отделение впереди, отделение сзади, все в парадной форме, вокруг флаги реют и барабаны трещат, а ты – то есть тот, кого они убивать собрались, – садишься на край собственного гроба, чтобы лечь точнехонько в него, когда по команде «пли» все разом стрельнут. Только вот стрелков-то всех на укрепления в Атланту отправили, и в Милледжвиле войск не сыскать даже на одну приличную расстрельную команду. Есть, правда, детки-кадетки из военного училища, что от нас как раз через улицу, но начальство, видать, крепко подумало и решило, что это все ж таки не детское дело. А с религией у тебя как, а, Уилл?

Вот только религии мне не хватало!

А я, знаешь, как на это дело смотрю? Бог там на них, видать, руками замахал – дескать, стоп-стоп-стоп, дайте ребятам передышку! Так, может, он для нас еще чего наметил? Пока есть время, надо попытаться сообразить, что бы это могло быть. Потому что бессмысленных милостей он не оказывает.

Ноябрьское тепло обманчиво, раз – и кончилось, так что оба узника день и ночь не расставались с одеялами. Окна в камерах были без рам. Когда шел дождь, стены отсыревали, потом небо прояснялось, становилось морозно, и камень покрывался ледком. Железные прутья так промерзали – не прикоснешься. В общем, в тюрьме города Милледжвиль было примерно так же холодно и промозгло, как в могиле.

Сержант Баумгартнер, сэр! – заскулил Арли. – Вам хорошо, у вас хотя бы ведро с углями в ногах! Зашли бы к нам сюда – ну, то есть с ведерком с этим вашим, – а то ведь мы так до смерти тут замерзнем, вам и расстреливать будет некого!

Страж оставался нем. Он был такой толстый, что шагу не мог ступить не задохнувшись.

Сержант Баумгартнер, – опять завел свое Арли, – вот, пророчествую: придет день, когда вы отопрете эти двери и отпустите нас.

Баумгартнер вздохнул. Конечно, – пробормотал он, – сражаться я староват, и моя служба – сидеть здесь с такими, как вы. Если это не тянет на медаль, то я уж тогда и не знаю, что тянет!

С рассвета на ногах? Да ну, какое там, гораздо раньше – прыгали, как обычно, разгоняли кровь, изображая бег и ходьбу на месте, пытались согреться. Уилл подсмотрел, как это делает Арли, и перенял у него методу. Но это утро принесло кое-что новое, нечто помимо пробирающего до костей холода и парных, видимых выдохов. За окнами слышалась суета, возбужденные голоса и стук тележных колес. Уилл подошел к окну, встал на цыпочки, выглянул из-за решетки. Вид с холма открывался обширный.

Что там? – забеспокоился Арли.

Фургон за фургоном, прямо парад какой-то, – ответил Уилл. – А лошадей-то нахлестывают!

О господи, неужто уже?

Несмотря на весь этот шум, Уилл услышал небесный звук – а может, и не звук: то ли дуновение какое-то донеслось, то ли воздух сгустился, словно само небо кто-то придавил к земле, и от этого произошло не то шуршанье, не то запах даже – вроде того, что иногда чувствуется после удара молнии. Ощущалась тяжесть приближающейся бури, хотя солнце как ни в чем не бывало поднялось, небо налилось холодной синевой, и никакой бури в скором будущем на первый взгляд вроде не намечалось.

Зато в здании тюрьмы происходило странное шевеление. Со своего верхнего этажа они слышали окрики и команды на всех нижних. Да тут еще и заключенные принялись громыхать мисками о прутья решеток. Загомонили, засвистели.

Лицо Арли расплылось в широкой ухмылке: Ты вот что, юноша Уилл, собирай-ка пожитки. Этот гостеприимный дом мы покидаем.

Сержант Баумгартнер, встревоженный шумом, вскочил и стал с мушкетом на изготовку лицом к тяжелой дубовой двери.

Да бросьте вы, мистер Баумгартнер, – хихикнув, воззвал к нему Арли. – И осторожнее, а то смотрите, сэр, еще подраните сами себя!

Словно согласившись, старик снял палец с курка и снова сел, тяжело отдуваясь.

По каменному полу забухали шаги, раздался гром ключей, решеток. На мгновение Уилл даже испугался: их камеры в отдельном закутке, в стороне от других, а ну как до них просто не дойдут, не найдут, позабудут! Но вот замолотили в дверь. Баумгартнер, с перепугу одурев, еле нашел нужный ключ.

В первый раз за время их дружбы Арли и Уилла не разделяли решетки; они пожали друг другу руки. Железными маршами тюремной лестницы зашагали следом за другими заключенными вниз, вышли в залитый холодным солнцем двор, оказавшись в толпе из полутора сотен других таких же – в ботинках без шнурков и одеялах, наброшенных на плечи.

Стоят, дрожат. Н-да, пейзаж не больно радостный, – проговорил Арли, озираясь и видя вокруг одни обветренные бородатые рожи, ссутуленные плечи в одеялах, охрану, серые стены и убитую, затвердевшую землю под ногами. – Но ведь и это сотворил Господь, Уилл, мальчик ты мой! Это все тоже ведь его чудесное творение, а как же!

В сопровождении лейтенанта и четырех нижних чинов с винтовками во двор вошел какой-то старший офицер в ладном сером мундире. Явно большая шишка – шляпа с плюмажем, кушак какой-то бордовый, шибко сложная вязь толстого шнура на рукаве… Ему помогли взобраться на ящик. Разглядев петлицы с тремя звездами в дубах, заключенные загомонили. Он подождал, пока они утихнут, потом сложил ладони рупором, поднес ко рту: Я генерал-майор Натаниэль Уэйн, – сообщил он. – Губернатор Браун уполномочил меня объявить все ваши приговоры отмененными, все сроки отбытыми – все,я сказал! – при условии, что вы записываетесь в ополчение, даете клятву защищать нашу великую Джорджию и будете воевать под моей командой.

За его спиной охранники поставили стол и стул.

У вас три минуты. Даю вам три минуты на то, чтобы, подняв правую руку, присягнуть и расписаться, получив тем самым все права и привилегии службы. Если нет – пойдете назад в камеры и будете сидеть там, пока ад до дна не промерзнет.

Все задвигались, зашевелились. Некоторые были за; другие, кому до конца срока оставалось мало, – против. Арли покачал головой. Проблема не слабее тех, о которых до хрипоты спорят в законодательном собрании штата. Какой-то уголовник крикнул: Да лучше я здесь сгнию, чем дам отстрелить себе яйца!

Все заговорили разом. Эти парни не дураки, – сказал Арли. – Атланта сгорела, война уже и сюда подходит. Если войско так обезлюдело, что оружие раздают уголовникам, тогда знаете, сколько шансов хоть кому-нибудь из нас выжить?

Раз, два и обчелся? – округлил глаза Уилл.

Ну, вроде того. Впрочем, не знаю, как тебе, Уилли, – проговорил Арли, решительно поднимая руку, – а мне, ей-богу, все равно, каким способом меня убьют.

Сколько прошло времени – два часа? три? Как-то мгновенно они, уже ополченцами, обнаружили себя в составе подразделения, развернутого для защиты деревянного свайного моста через реку Окони милях в пятнадцати к югу от города. Сидели на карачках в болотной жиже под мшистым обрывом восточного берега. В руках мушкеты, в карманах сухари, ну, подсумки, конечно, с патронами, башмаки на босу ногу и ношеные, в застиранных пятнах крови, мундиры поверх тюремных роб. Им даже одеяла оставили: сгодятся вместо плащ-палаток. А то ведь холодно – ступая в грязь, они своими башмаками аж похрустывали, проламывая тонкий ледок.

Поезд, который их привез, остался здесь же, чуть позади, грозя врагам Джорджии одинокой пушечкой, закрепленной на открытой платформе. А на западном берегу кадеты из военного училища, удостоенные чести принять на себя главный удар, спешно рыли окопы, прячась за валиками мягкой лесной земли.

Будь моя воля, – заговорил опять Арли, – я бы подумал о том, чтобы поставить нас поближе к городу для защиты тамошних женщин и детей, но они, похоже, военного значения не имеют. Он поглядел на Уилла. Даже жуя сухарь, малый сохранял на лице кислую мину.

Ты же не хочешь просто так, за здорово живешь, отбросить копыта, скажи мне, ну-ка, Уилл?

И как это надо понимать?

Да так, что мы вышли из тюряги. Так, что ты, хмурый ты сукин сын, слабовато радуешься: вывернулся ведь прямо из когтистых лап смерти!

Ага, а теперь сижу тут под деревом, за шиворот капает ледяная вода, и жду, когда же наконец меня растопчет вражеская армия! Из огня да в полымя – так, по-моему, это называется.

Ну, по крайности можешь утешиться тем, что прихватишь с собой на тот свет парочку янки. Потом я вот еще что думаю. В бумаге, которую мы подписали, сказано, будто бы по всем назначенным нам наказаниям мы уже сполна рассчитались. Интересно, как можно ужерассчитаться со смертным приговором? Один способ такой: чтобы тебя казнили, а потом воскреснуть из мертвых.

Насчет себя я такого что-то не помню.

Я тоже. Другой – по прямому произволению Божию казнь обойти. Я к тому, что ни один генерал от нее освободить не может. Даже у губернатора штата нет такой власти. И вообще подобная идея может исходить только от Бога: больно уж серьезное это дело, я бы даже сказал сверхъестественное – превращение смерти в жизнь. Ты согласен?

Ну, наверное.

Тогда вопрос: зачем Бог заслонил нас от расстрельной команды, если нам предуготована смерть в этой жиже у железнодорожного моста? Ответ напрашивается: значит, не предуготована! Так что постарайся глядеть веселее.

Тут они впервые воочию увидели врага – за деревьями на другом берегу замелькали кавалеристы в синем; они яростно натягивали поводья, пытаясь совладать с лошадьми, которые попятились, когда раздался треск ружейной пальбы. Оттого что это обычные люди, Уиллу вроде даже полегчало. Но затем ни одной мысли в голове не осталось, их как метлой вымело – словно думать стало непозволительной роскошью. Позже он сообразил: дезертир или не дезертир, но он доказал себе, что не трус, а тогда не соображал вовсе: был простым приложением к мушкету. Становился на колено и стрелял, перезаряжал и снова стрелял. Холода больше не чувствовал. Казалось, от трения летящих снарядов и картечи воздух нагрелся. Орудие позади грохотало оглушительно. Когда раздавался выстрел их полевой пушки, так било по ушам, что потом на несколько секунд наставала как бы гробовая тишина. На той стороне реки в тишине ломались и рушились верхушки деревьев, здесь, на оборонительной линии, тюремные сидельцы хватались за грудь и падали – и тоже в тишине. Потом внезапно грохот возвращался. А рядом Арли картинно сдувал дымок с дула мушкета. На головы с деревьев сеялось ледяное крошево. Свистели пули. У них новые многозарядные винтовки, – проорал Арли, поднимая мушкет, чтобы выстрелить. Один из синемундирных всадников прорвался к берегу, но тут его ударила пуля, да с такой силой, что наполовину вышибла из седла и даже коня сбила с ног; так вместе с конем он и полетел в реку.

Попадал ли он в кого-либо, Уилл понятия не имел. Конники в синем внезапно отступили и исчезли в лесу. Прекратить огонь! – крикнул офицер. В звонкой тишине кое-кто из солдат принялся шумно выражать свою радость. Кричите-кричите, – проворчал Арли. – Эти ваши вопли у вас в глотках застрянут, когда следующая атака начнется! Уилл дышал так тяжело, будто все это время бежал бегом. В лесу висел густой дым.

И тут янки вернулись, но никакой новой тактики не придумали. Они как будто еще не поняли, что мост обороняют. Уиллу казалось, что с каждым выстрелом он все глубже погружается в грязь. Трещали винтовочные выстрелы, взрывались снаряды, и едкая пороховая вонь щекотала ноздри. Слышались крики и стоны людей и лошадиные взвизги, пока подразделение федеральных сил, несмотря на преимущество в численности, не отступило снова. Тишина теперь казалась угрожающей. Между ветвей деревьев плавал дым.

Это была еще не армия, а только привет от нее, – сказал Арли. – Отряды кавалерии только тыркаются куда ни попадя и смотрят, что из этого выйдет. Теперь они вернутся с подкреплением и, пока мы будем тут отдуваться, наведут выше по течению наплавной мост, обойдут нас с тыла, и нам крышка.

С Уилла пот лил градом, волосы слиплись. Чтобы смахнуть пот, он провел по лбу рукой, она оказалась в крови. В меня попали, – пробормотал он.

Ну попали, и что с того?

Так ведь кровь идет.

Поцарапали чуть-чуть башку – всего-то делов, – отмахнулся Арли. – Говорю тебе: Бог нас не оставит, он на нас глаз положил. Но это не значит, что он не может чуток поизмываться. Гляди.

И справа и слева от них уголовники-ополченцы покидали позиции, бросали оружие и задавали деру. Офицер заорал на них, потом выстрелил из револьвера в воздух.

Они мыслят правильно, только бегут не туда, – сказал Арли. – Давай за мной. Уилл не успел и глазом моргнуть, как Арли вскарабкался на мост. Обернулся и поманил за собой Уилла.

Побежали по мосту, мост местами горел. Снующие вокруг люди пытались сбивать огонь одеялами, затаптывать. Арли и Уилл, пожертвовав на сие благое дело свои одеяла, бежали дальше. На той стороне реки болота не было, и на мшистых полянах за бревнами и валиками земли во множестве лежали милледжвильские кадеты – мертвые и раненые. Кое-кто из них, не получив ни царапины, бродил в помрачении рассудка. Некоторые плакали. Их офицеры-наставники бросались от одного к другому, пинками гнали к позициям, били по щекам, приводя в чувство.

Арли вел Уилла вперед через линию обороны. У железнодорожных рельсов они наткнулись на мертвого федерала. Видели павших лошадей, которые стонали как люди; некоторые бились, пытаясь поднять с земли голову.

Спереди из лесу доносились голоса и треск кустов, ломаемых лафетами орудий. Быстрей, быстрей, – понукал Арли. Он начал сдирать мундир с одного из мертвых янки.

Что ты делаешь? – удивился Уилл.

Молчи, дурачок! Лучше найди себе что-нибудь по размеру.

Уилл огляделся и потащил тужурку с парня, лежавшего вывернув ноги, – по росту вроде подходит. Один глаз у него был выбит пулей. Потом стащил с него брюки и башмаки. От ощущения того, что мертвое тело ему сопротивляется, желудок задергали спазмы. Что мы делаем? – бормотал он, подбирая тем временем скатку и фуражку, валявшиеся в траве, хотя на всем были пятна крови. Заметив, что в руках у мертвеца одна из этих новых многозарядных винтовок, он отбросил свой заряжаемый с дула нарезной мушкет, расцепил мертвые пальцы и взял винтовку. Ну и подсумок с патронами, конечно, и жестяной котелок.

С узлами одежды в руках они, пригибаясь, побежали вдоль русла реки. Наткнулись на потерявшуюся лошадь, которая стояла, опустив морду в желтеющую траву, поймали ее за повод, потащили за собой и не останавливались, пока не оказались на добрую милю ниже по течению. Тут отдохнули и переоделись в северян.

В холодном, отсыревшем мундире Уилл весь дрожал. Физиономия грязная, да еще и в крови – его собственной. Он принялся ходить кругами, стараясь не обращать внимания, что мундир натягивается на спине и жмет под мышками. И все пытался припомнить, как называется тот, кто еще хуже дезертира.

Арли сидел по-турецки, опершись спиной о дерево. А мы теперь с тобой разбогатели, – ухмыльнулся он. – С такой-то лошадкой! Похлопав по карманам, обнаружил фляжку с бурбоном. Отвинтил крышку и сделал глоток. У-у-ух!На, приложись, юноша Уилл. Давай-давай. Если у тебя еще есть какие-то сомнения в том, что Бог решил оставить нас в живых, возьми-ка, глотни чуток.

III

Посидеть с ним в спальне наверху Эмили Томпсон послала Вильму.

Судья спит. Я там пароварку на огонь поставила, чтобы ему дышать было легче. Позовешь меня, если проснется.

Да, мэм.

Что могла, она сделала: спрятала кофе, сахар, муку, сало и два окорока в сундук с приданым – сунула под две вышитые подушечки и мамино свадебное платье. Она и в кладовой оставила достаточно продуктов: пусть не думают, что она все попрятала. Потом набросила шаль и встала на крыльце перед закрытой входной дверью. Когда ты дочь Горация Томпсона, председателя верховного суда штата Джорджия, надо и держаться соответственно. И она держалась – стояла, сцепив руки на животе, стараясь выглядеть значительно, хотя сердце у нее стучало как у зайчишки.

Когда появились первые из них, на улице, как и во всей округе, стояла необычная тишина. Конные и пешие, они входили в город не то чтобы робко, но без излишней наглости. А молодые-то какие! Когда Фостера Томпсона убили, он и то старше был. Какой-то лейтенант спешился, отворил чугунные ворота и пошел по дорожке к дому. Остановившись у самого крыльца, козырнул и сказал, что ей бояться нечего. Генерал Шерман с женщинами и детьми не воюет, – пояснил он.

Похоже, ему вменялось в обязанность говорить эти слова всем, кто еще не сбежал из Милледжвиля. Проезжая по улице, перед каждым домом он ставил часового. Солдат, поставленный у их ворот, оглянулся на нее и, разулыбавшись, поднес два пальца к козырьку. В ответ она кивнула и ушла, закрыв и заперев за собой дверь.

К тому времени, когда она поднялась наверх и выглянула из окна библиотечной, улица ими кишмя кишела. Барабанщики старательно задавали ритм, но солдаты шли расхлябанно, не в ногу, болтали, смеялись и выглядели совсем не по-военному. Это вызвало у нее весьма дурные предчувствия. Тем более что часовой, столь великодушно поставленный у ворот, увидел в проходящей толпе каких-то своих приятелей и тут же к ним присоединился, даже не оглянувшись.

Народу на улице становилось все больше, толпа текла как река; вот вышла из берегов, разливается уже и по дворам. Появились крытые белым брезентом фургоны, влекомые упряжками мулов, их нахлестывали ездовые с закатанными рукавами, а за фургонами на прицепах ехали зарядные ящики и пушечные стволы на лафетах – отражая вечереющее солнце, они били по глазам неожиданными, колкими отблесками, намекающими на их грозную убийственную сущность. Эмили плотно задернула шторы, встала спиной к окну и закрыла глаза. Слышалось мычание коров, окрики гуртовщиков, щелканье кнутами. Какая же это армия? Ползут как тараканы, как паразиты какие-то!

В церковь она ходила только по обязанности, но тут подумала, не помолиться ли. Однако о чем молиться? На что надеяться? Разумной надежды увидеть Фостера Томпсона – чтобы он подъехал к дому, махая фуражкой-конфедераткой и широко улыбаясь, и чтобы при этом не был привидением – нет, такой надежды у нее уже не было.

Я уезжаю сражаться с тиранией, – когда-то сказал он, и это было последнее, что она от него услышала. Потом он поцеловал ее в щеку. В военной форме он выглядел молодцевато и самоуверенно – можно сказать, олицетворял собою весь их образ жизни, их свободолюбие, их честь.

А тут… То, что она видела и слышала, это не марш, не поход, да и вообще это не солдаты – сброд, чернь какая-то, нечто колобродящее, толком не сознающее себя ни в каком качестве. Вдалеке послышался сигнал горна. Гомон стал распадаться на отдельные голоса, словно к воротам подошли гости. Повсюду эти самые гости располагались на лагерную стоянку. Во дворах, на городской площади в конце улицы… И вот кто-то уже стучится в дверь. Она вышла на лестничную площадку. Из спальни судьи с глазами, полными страха, появилась Вильма. Судья проснулся. Что? Что происходит? – слабым голосом взывал он. Ничего, отец, совсем ничего! Потом, уже спускаясь по лестнице, она тихо, но зло обронила через плечо, обращаясь к Вильме: Тебя тут только мне не хватало – сядь и сиди, где приказано.

Отперла входную дверь и отступила; синемундирные, отстранив ее, толпой ввалились в дом и завладели им.

В ту ночь ей было не уснуть. Их с Вильмой жизненное пространство ограничили спальней судьи. Другого места в доме им не оставили. Свернувшись, она лежала на софе. В городе там и сям бушевали пожары. Она их наблюдала в виде мятущихся, дрожащих отблесков на потолке. Решила, что ей еще повезло: в доме на постой расположились штабные офицеры. Вежливо посоветовали ей пройти наверх и там оставаться, так что у нее теплилась некоторая надежда на то, что, когда они уйдут – бог даст, это будет скоро, – дом она найдет не пострадавшим. Однако хохот и хождение туда-сюда ей пришлось слушать весь вечер. Они внизу так громыхали сапожищами, что даже графин на тумбочке у ее изголовья ходил ходуном. Поминутно бегали в отхожее место на дворе. Табаком накурили так, что дым к ней проникал из-под пола.

Ощущение их подавляющего мужского присутствия выводило ее из себя. Это чувство было ей не ново – отвращение ко всему их полу, с его скотством, тем более оскорбительным, что сами они нисколько этого не сознают. Живут себе как бог на душу положит, а страдать от этого предоставляют женщинам. Точно такое же чувство она испытывала еще девочкой, когда брат Фостер приводил в дом друзей. Даже Фостер, милый Фостер, иногда эдак плечиком оттеснял ее от ее собственной жизни. Как придет, сразу тесно становилось, будто он сразу все место занял. Ну, и аппетиты у него, конечно, поразительные – как и у всех у них. Среди них живешь словно между каких-то диких зверей из джунглей: оказывают тебе свои джентльменские знаки внимания, а сами так при этом смотрят… Потом, это ведь они затеяли войну! Женщины не воюют, не скачут на лошадях, размахивая саблями и крича что-то там про честь и свободу.

Но она не верила, что эта война разрушит все ее существование, навсегда сделает ее отверженной и никому не нужной… Не верила, не верила, а потом вдруг приподнялась с софы и поняла, что иначе-то ведь и быть не может. Но что же ее так встревожило? Времени часа два или три утра. Камин не горит, внизу никакого движения. Выстуженную комнату освещает одна луна. Она подошла к постели отца. Тот неподвижно лежал на спине. Но челюсть у него отпала, а обе руки на одеяле были сжаты в кулаки. Она коснулась его щеки; щека оказалась сухой и холодной.

Вильма! Вильма! – безумным шепотом стала звать она, словно боялась разбудить отца. Девушка спала на полу у изножия кровати. Эмили стала трясти ее. Проснись! Проснись!

Эмили сбежала по лестнице вниз, выскочила за дверь и не узнала город. Палатки, выросшие в каждом дворе, на каждой лужайке, напоминали зубы, прорезавшиеся прямо из земли. Угли догорающих костров, на которых готовили пищу, подкрашивали лунные блики красным. У каждого фонарного столба привязанные лошади. Слышалась странная музыка, а когда Эмили вышла на площадь к Капитолию, увидела, что там при свете факелов пляшут. Аккомпанемент создавали музыканты военного оркестра – в расстегнутых мундирах, сами пританцовывая под веселенький мотивчик, извлекаемый из тубы, кларнета и дудки, похожей на флейту. А плясали рабы – вставшие в круг и взявшиеся за руки женщины и дети. На Капитолии развевался флаг северян. [3]3

Милледжвиль во времена Гражданской войны был столицей штата Джорджия.

[Закрыть]Напечатанные правительством Конфедерации ценные бумаги носились по ветру и ложились наземь как осенние листья. Из окон государственной библиотеки штата Джорджия вылетали книги, внизу их ловили солдаты. Из темноты в глубине аллеи послышался женский крик.

В доме доктора Стивенса свет не горел. Она погромыхала ручкой двери, заглянула в окна. Обежала дом вокруг. В конюшне пусто. Нет больше доктора Стивенса. Нет больше Милледжвиля. И что теперь прикажете делать? Она бросилась бежать. Увидела яркий свет и кинулась к нему. Позади солидного городского особняка весь двор был освещен факелами. Там стоял ряд белых крытых фургонов, и у каждого мула по собственной торбе с овсом. Услышала стоны и между двух повозок протиснулась туда, где люди. Санитары поднимали на носилках солдата. Солдат приподнялся на локте и, растянув губы в подобии улыбки, посмотрел на нее. Весь его мундир был пропитан кровью.

А на земле перед открытыми воротами амбара лежало нечто, от чего она не успела вовремя отвести взгляд. Смотрела и глазам не верила: там лежала склизкая куча отрезанных человеческих рук и ног.

Внутри, освещенный множеством фонарей, амбар был залит таким ярким светом, какой бывает при пожаре. У стола стоял армейский хирург, вокруг суетились санитары. Он обернулся, глянул на нее и что-то пробормотал. Таким, каков он был в тот страшный миг, он и запечатлелся у Эмили в памяти. Это был небольшого роста ладно сложенный мужчина, казалось совершенно равнодушный ко всей той крови, что лилась вокруг. Поверх мундира на нем был резиновый фартук. В руке окровавленная пила. Из-под густых нахмуренных бровей смотрели серо-голубые глаза. Ей показалось, что в них она увидела боль, которая была отражением ее боли. К ней подбежал санитар. Вам нельзя сюда, мисс, – сказал он, разворачивая ее к двери. Нам нужен доктор, – сказала Эмили. – Мой отец – судья Томпсон, и с ним очень плохо.

Сказав это, она поперхнулась. Она знала, что с ним не просто плохо, он вообще-то умер.

Сбреде Сарториус, военный врач, будучи полковником, превосходил рангом всех тех офицеров, что разместились на ночлег в доме Томпсона. Он приказал им очистить помещение.

А старик – что ж, он действительно отдал богу душу. Почему-то было чуть ли не странно видеть смерть человека столь преклонного возраста. Лицо на подушке слепо смотрело вверх, будто он и впрямь летит к небу. Когда глаза закрыли, его нос как будто вырос.

Сбреде сказал мисс Томпсон, что гроб он достанет. Грустно улыбнулся. У нас есть все. На все случаи жизни.

Доброта хирурга очень тронула Эмили. В то же самое время это лишний раз подтвердило то, что она и так о себе знала: с нею так и должно быть, она на это имеет право.

Посланная найти и привести отца Макки, Вильма обнаружила его в состоянии едва ли не слишком сокрушенном, чтобы идти с ней. В церкви Святого Фомы побывали вандалы, – сообщил он Вильме. – Выломали скамьи и пустили на топливо для костров. Осквернили алтарь. Как могут называть себя христианами те, кто это сделал? – жаловался Эмили священник. Глядь, и уже она, скорбящая, утешает его.

Утром войска вновь были на марше, нескончаемой процессией потянулись через город. Тюрьму подожгли. Из городского арсенала доносились приглушенные взрывы. Милледжвиль был опустошен: окна выбиты, огороды вытоптаны, из лавок вынесен весь товар.

Сбреде настаивал на немедленных похоронах. Для охраны он прислал кавалеристов. И вот одинокий катафалк с гробом повлекся сквозь толпу по направлению к кладбищу на холме, где выдающийся гражданин штата судья Томпсон обрел свой вечный покой. С начала до конца этих горестно кратких похорон Эмили рыдала. Почему народу не дали времени попрощаться с ее отцом? Он был великий человек, – внушала она Сбреде по дороге домой. Хмурилась и промокала уголки глаз платочком. Его суждения вошли в историю юриспруденции. Если бы вы с вашей армией не ворвались к нам, в церквах по всей Джорджии звонили бы колокола, и весь город потянулся бы отдать последний долг покойному. Да-да, и нефы тоже, потому что он был хороший человек – добрый и великодушный.

Сбреде не отвечал. Он подозревал, что Эмили Томпсон давно знала, что отец умрет, станет еще одной жертвой войны. В другой части кладбища посланные копать могилы солдаты-федералы в поте лица своего погребали тех раненых при Окони-Ривер, кого медицинская служба оказалась не в состоянии спасти, но Эмили этого не видела. Не замечала она, между прочим, и явно преувеличенного внимания, которым окружил ее полковник. Сбреде был натурализованным гражданином из немцев. Ухаживал по-европейски. Да и в ней, уже в самой осанке этой молодой женщины, он распознал что-то вроде аристократизма – на местный, конечно, захолустный манер. Маленькая, с ладной фигуркой, она одевалась так, что грудь в глаза не бросалась, а ее чопорно сжатых губ – он мог поклясться – еще не касались губы мужчины. Однако в ее глазах горел огонь, виден был непокорный дух, не сломленный горем.

Вот уже и арьергард армии покидает город. Сбреде стал прощаться. Он сообщил ей номер своего полка, сказав, что, если ему придется еще раз побывать в здешних краях, он бы с удовольствием вновь навестил ее. Выразил ей соболезнование и закрыл за собой дверь.

В Милледжвиле сошлись оба крыла армии Шермана – северное и южное. Весь день через город проходили части, следовавшие за теми, что ночевали в городе. Шли, шли, и не было им конца и края. Эмили стояла у окна. Колонна сменялась колонной, потом обозы с вооружением, подводы с фуражом, санитарные фургоны, стада коров. При каждой роте – барабанщик, задающий ритм. Она попыталась считать полковые вымпелы – сбилась.

Вся улица была обсажена молодыми деревцами – для тени. Теперь войска и подводы проходили задами, прямо по огородам, а чернокожие саперы с двуручными пилами валили деревья. Другие черные солдаты обрубали ветви, а отдельная команда занималась погрузкой стволов и веток на ломовые телеги, запряженные шестерками и восьмерками мулов. Все делалось очень четко и расторопно, так что улицу опустошили одним махом. Эмили нравились эти высаженные рядами деревца, и теперь она стояла в таком ошеломлении, что ничего даже не чувствовала кроме того, что свет в доме стал другим. В отдалении послышался полковой оркестр. Он словно издевался над ее печалью. Появится тут еще раз этот хирург с безупречными манерами и странным именем Сбреде Сарториус или не появится – в любом случае ждать ей больше нечего.

Вильма в спальне судьи поменяла простыни на постелях. Открыла окно, впустив холодное солнце, подмела, вытерла пыль и побросала лекарства судьи в коробку. И только когда укладывала его тапки и плед в чулан, где висели костюмы, сюртуки и цилиндр, только тут она заплакала. А прибираясь в нижнем этаже, носилась как оглашенная, выметая сор и табачный пепел, весь этот кавардак, оставленный военными. Как всякая хорошая служанка, Вильма работала по-хозяйски. Когда Эмили Томпсон вздумалось проверить, все в доме было уже в порядке, за исключением разве что пары царапин на столешнице да стула со сломанной ножкой.