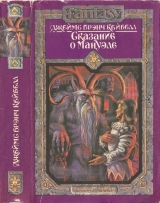

Текст книги "Сказание о Мануэле. Том 1"

Автор книги: Джеймс Кейбелл

Жанр:

Классическое фэнтези

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)

Глава XIV

Предварительная тактика герцога Юргена

Так Юрген жил при дворе и какое – то время был доволен своим положением. Он любил принцессу – прекраснейшую и совершеннейшую из смертных, и он любил ее (обстоятельство, которое вновь и вновь приходило ему на ум) так, как не любил никто за всю всемирную историю! А очень скоро ему предстояло посторониться и увидеть, как она выходит замуж за другого. Такая ситуация доставила бы наслаждение рыцарственному двору Глатиона, так как в точности выполнялось все, требуемое для рыцарского романа.

Внешность Гиневры, которую Юрген любил всем сердцем, такова: она была среднего роста, а ее фигура еще не вполне стала фигурой женщины; у нее были прекрасные, очень густые волосы пшеничного цвета; когда Гиневра распускала волосы, Юрген, словно за настоящим чудом наблюдал, как они, ниспадая, прилегают к маленькой головке и тонкой шейке, а затем смело рассыпаются и обволакивают ее плечи легким нежным потоком бледного золота. Юрген получал истинное наслаждение от ее волос и при все усиливающейся близости любил притянуть большие пряди к своему затылку, переплести их там и прижать нежные пригоршни ее душистых волос к своим щекам, целуя принцессу.

Голова у Гиневры, нужно повторить, была маленькая: вы удивились бы гордому свободному вскидыванию этой головки, которой приходилось удерживать на себе такую тяжесть. Лицо у Гиневры было нежного, мягкого оттенка: лица других женщин он делал похожими на произведение живописца вывесок, просто на мазню. У Гиневры были серые глаза, прикрытые невероятно длинными ресницами, которые причудливым образом загибались. Брови образовывали над глазами весьма высокие дуги: это казалось почти недостатком. Нос у нее был тонким и вздернутым, подбородок – воплощенной дерзостью, а рот – крошечным, неодолимым искушением.

– Но на самом деле нет никакого смысла описывать эту прелестную девушку, словно я занимаюсь переучетом товаров на витрине, – сказал Юрген. – Аналогии весьма хороши, и у них есть неопровержимое одобрение привычки. Тем не менее, когда я заявляю, что волосы у обожаемой возлюбленной напоминают мне золото, я совершенно сознательно лгу. Они выглядят, как любые желтоватые волосы, и никак иначе. И я добровольно не рискну пройти ближе, чем в трех саженях, от женщины, у которой на голове растет проволока или еще какое – то железо. А уверять, что глаза у нее серые и бездонные, как море, тоже весьма занятно, и подобного рода вещей, по – видимому, от меня ждут. Но вообразите, насколько ужасны были бы лужи, разлитые у дамы в глазницах! Если бы мы, поэты, действительно узрели чудовищ, о которых слагаем стихи, мы бы с криком убежали прочь. Все же мне весьма нравится эта сирвента.

Юрген создал сирвенту в честь Гиневры. При дворе Гогирвана существовал приятный обычай: каждый мужчина должен сложить стихи, посвященные даме, в которую он безнадежно влюблен. В этих стихах он обязан обращаться к даме (как к той, чье имя чересчур свято, чтоб ее упоминать) иначе, нежели поступали ее крестные. Так что герцог Логрейский соответственно воспел свою Филлиду.

– Я позаимствовал для моей дорогой возлюбленной имя той знаменитой, но стоящей намного ниже для меня дамы, которую любил Ариф Бельсизский, – объяснил он. – Вы вспомните: Полигер подозревал, что она была княжной дома Склеровеев. И вы, конечно, не забыли мастерские резюме о правдоподобности этого в «Гераклии» Пизандера.

– О да, – сказали все. И на придворных Гогирвана Гора, как и на Матушку Середу, эрудиция молодого герцога Юргена произвела сильное впечатление.

Ибо ныне Юрген являлся герцогом Логрейским в блестящей рубахе и с диадемой на уздечке коня, показывающей это. Она с натяжкой походила на герцогскую корону, но несоответствия всегда можно объяснить.

– Это конь графа Джармуида. Вы, несомненно, слышали о Джармуиде, спрашивать просто оскорбительно.

– О, вовсе нет. Это же юмор. Мы отлично понимаем ваш юмор, герцог Юрген.

– И я нашел этого славного Джармуида очень неплохим бойцом, когда путешествовал по западу. И так как в пылу беседы он убил моего скакуна, я был вынужден взять его коня, после чего устроил бедному Джармуиду соответствующее погребение. О да, очень неплохой боец, и я много слышал о нем в Логрее. Он был, как помните, властелином Орка и Персонта, хотя, конечно же, поместье досталось ему по материнской линии.

– О да, – сказали все. – Не думайте, что мы здесь, в Глатионе, совершенно отгородились от внешнего мира. Мы слыхали обо всем этом. И мы также слыхали много прекрасного о вашем герцогстве Логрей, мессир.

– Вне всякого сомнения, – сказал Юрген и вновь обратился к пению.

– Молю, неодолимая Любовь, – распевал он, – чтоб ты превознесла мою любовь; Логрей Филлиде дарит ту любовь, не отвергай нежнейшую любовь! А почему? Отвечу я: любовь – мои еда, питье; когда ж любовь во мне, нет ничего вокруг, любовь одна; ты мне преподала любовь.

Тут Юрген застонал с прекрасно модулированным пылом и продолжил:

– Она ж коль так третирует любовь, что игнорирует мою любовь, то больше не прошу! Не ты, Любовь, а Смерть, моим предметом будь, любовь которая не терпит; но любовь – сладка, отдай ЕЙ свой соблазн, Любовь.

Так, довольно мелодично, Юрген пел о своей Филлиде, а подразумевал (как знал каждый) принцессу Гиневру. Поскольку обычай вынуждал его торговать аналогиями, он торговал ими оптом. Самоцветы и металлы, цветы полей и садов, огни и раны, рассветы и благовония, арсеналы смертоносного оружия, лед и скопления мифологических божеств были его товаром. Затем моря и небеса посыпались явлениями, упоминаемыми с пренебрежением, по сравнению с той или иной чертой Юргеновой Филлиды. Зоология и история, а главным образом запавшее в память содержимое его ростовщической лавки, тщательно рассматривались и делались мишенями обесценивания, тогда как, говоря о знаменитых женщинах, которых любили поэты древности, герцог Юрген наносил безусловные оскорбления, позволяя себе довольно грубые шутки. И все же он старался быть справедливым и допускал, что эти бедные создания могли представляться в достаточно благоприятном свете тем, кто никогда не видел его Филлиду. И всем этим сведениям дама, которую он воспевал, охотно внимала.

«Она – принцесса, – раздумывал Юрген. – Она очень красива. Она молода, и, каким бы ни было мнение ее отца, довольно смышлена для женщины. Нельзя желать большего. Тогда почему же я не схожу от нее с ума? Она уже позволила пару поцелуев, когда поблизости никого не было, а вскоре позволит большее. И она думает, что я умнее всех на свете. Давай же, Юрген! Неужели в этом молодом подвижном теле, которое ты снова получил, нет сердца? Давай же испытаем небольшой восторг и возбуждение в этой многообещающей ситуации!»

Но Юргену почему – то это не удавалось. Его интересовало то, что, как он знал, должно произойти. Да, без сомнения, он предвкушал более интимную беседу с этой прекрасной юной принцессой, но скорее так, как ожидают любимый десерт. Юрген чувствовал, что связь, достигнутая в таком духе, была бы ни то ни се.

«Если б я чувствовал себя только хладнокровным злодеем, меня бы, на худой конец, можно было понять. Но я не намереваюсь причинить девушке какого – либо вреда, мне она искренне нравится. Я буду говорить как никогда великолепно, расширю ее воображение и доставлю ей (я льщу себе) огромное удовольствие. Оставив в стороне вульгарные предрассудки, я не сделаю ее ни на йоту хуже. Что ж, дорогое мое создание, даже ради выкупа семи императоров я не причиню тебе вреда! В таких вопросах благоразумие – это все, просто все. Но, совершенно определенно, я не хладнокровный злодей и буду обращаться с принцессой честно».

Так Юрген разочаровывался в собственных чувствах, пока исследовал их, ощупывал и переносил на новую точку зрения лишь для того, чтобы найти их не более подходящими, чем прежде: но он прикрывал несоответствие своих чувств весьма трогательным усердием. История не увековечивает его разговоров с Гиневрой. Юрген теперь изрекал явный бред: так ребенку дают конфеты с безосновательным изумлением от аппетита дитяти. И Юрген лениво наступал, спешки не было, для завершения плана оставались недели. Между тем в этой обыденной работе была известная привлекательность.

Любитель согласовывает разные предметы, зная, что одно непременно ведет к другому. В достойных уважения намеках на любовь, которая осознает свою безнадежность, нет вообще никакого вреда. Это обстоятельство Юрген просто отметил и собирался миновать его. Лишь Гиневра была вынуждена благопристойно принижать собственную привлекательность как причину, не соответствующую таким сильным страданиям. Обычная любезность требовала, чтобы Юрген дал опровержение. Чтобы подчеркнуть особый момент, оратор был вынужден взять свою слушательницу за руку: посторонние делали это каждый день, и она не возражала. Более того, вот она, рука, и не так уж незаконно задержана, как на это явно намекается. Как еще он докажет, что у принцессы Глатиона самая прелестная ручка на свете? Суть не в том, что он мог просить Гиневру признать молву: ведь Юрген хотел обращаться с ней честно.

Но, перед тем как потерять прелестнейшую на свете ручку ценитель, естественно, поцелует каждый пальчик: этот поступок – просто дань совершенству и не служит каким – либо личным нуждам. Кроме того, поцелуй, если об этом хорошенько подумать, где бы его ни запечатлеть, как полагал Юрген, лишь церемониал без какой – либо существенной неправомерности. Девушка, не возражавшая против этого церемониала – чего опять – таки требовал обычай – все еще была, оставаясь непорочной, убеждена в своей ошибке.

«Так что теперь, – сказал некоторое время спустя Юрген, – вы сами все видите. Разве между нами что – нибудь изменилось? Разве мы не сидим здесь, как и прежде? Что ж, разумеется, поцелуй, как подтверждено, это совершенно безобидное действие, и в нем, так или иначе, нет ничего страшного. У него даже есть своя приятная сторона. Поэтому нет нужды устраивать шум по поводу поцелуев или обнявшей вас руки, когда так сидеть намного удобнее: как можно разумно отказывать искреннему другу в том, что позволяется кузену или старой рясе?»

Это было бы бессмыслицей, как продемонстрировал Юрген с помощью очень удачных цитат из Напсака.

Продолжая сидеть таким образом, говорящий без умолку, в пылу беседы он, естественно, жестикулировал, и красноречие во многом зависело от его рук. Когда кто – либо говорит, перебивать невежливо, тогда как прямо схватить руку мужчины (заметил в скобках Юрген) немного преждевременно. Нет, он в действительности не считал, что Гиневре вполне надлежало держать его за руку. Давайте сохранять этикет, даже в мелочах!

– Ах, но вы же знаете, что поступаете плохо!

– Я поступаю плохо? Я, который просто сидит и говорит что есть сил, пытаясь вас развлечь? Но, принцесса, скажите мне, что вы имеете в виду?

– Вы наверняка отлично знаете, что я имею в виду.

– Но я заявляю, что не имею ни малейшего представления об этом. Откуда я могу знать, что вы имеете в виду, когда вы отказываетесь мне об этом сказать.

А поскольку принцесса не была склонна выражать словами то, что она имела в виду, все какое – то время оставалось, как и прежде.

Таким образом, Юрген согласовывал предметы, зная, что одно непременно ведет к другому. Короче, как Юрген и предчувствовал, дело продвигалось очень быстро.

Обычно Юрген разговаривал с Гиневрой в скудно освещенных помещениях. Он предпочитал их, потому что там его не беспокоила та необъяснимая тень, которая на солнце выводила его из себя. Никто, по – видимому, не замечал этой нелепой тени. В действительности, было ясно, что никто не видел ее, кроме Юргена. Тем не менее, она его тревожила. С самого начала он помнил Гиневру лишь как нежный голос и усладительный аромат в сумерках, как не совсем отчетливо видимую красоту.

И его тревожили люди Гогирвана. Крючковатый долговязый старик король был выкинут Юргеном из головы, как загадка, достаточно несерьезная для того, чтоб ее стоило разгадывать. Гогирван, похоже, сразу же набрался терпения, несмотря на некоторую раздражительность характера, и обдумывал какую – то тайную шутку. Он был странен и, похоже, отвратителен. Но, надо отдать старому мошеннику должное, он не вмешивался не в свои дела.

Окружение Гогирвана, однако, сбивало с толку. Эти люди, считавшие, что все, чем ты владеешь, дано взаймы для того, чтобы ты посвятил себя служению своему Богу, своему королю и каждой женщине, встретившейся на пути, едва ли могли вести себя разумно. Разговоры о служении Богу звучали высокопарно и вдохновенно, как барабан; да, но у барабана внутри нет ничего, кроме воздуха. Священники разглагольствовали о всевозможных вещах; но верил ли кто – нибудь, что на галантного епископа Мерионского, к примеру, всегда можно положиться?

– Мне понравилось мнение на этот счет жены принца Эврока, – сказал Юрген с усмешкой. Было хорошо известно, что отношения между госпожой Алундиной и епископом были налажены настолько осмотрительно, что не давали никакого повода для скандала.

Что касается служения королю, тут явно для любого, кто это выбрал, существовал Гогирван Гор, чтобы уважать его и им восторгаться. Гогирван, возможно, был достаточно хитер, но, по мнению Юргена, очень мало походил на помазанника Божьего. С другой стороны, он напоминал Юргену свояка – бакалейщика, не одаренного дружеской заинтересованностью торговца в покупателях. Гогирван Гор являлся личностью, которая, по представлениям Юргена, просто не могла быть избрана любым смышленым божеством в качестве наместника. И, в конце концов, когда доходило до служения женщинам, какого рода службу больше всего ценили женщины? У Юргена был припасен довольно удачный ответ, но он не подходил для высказывания в их присутствии.

«По моему разумению, в сущности, никто не способен содействовать повышению моей популярности в Глатионе, поскольку я чудовищно умный малый, относящийся ко всему по справедливости. Поэтому я всегда должен помнить, из справедливости к самому себе, что, весьма вероятно, имею дело с сумасшедшими. Однако Рим был прекрасный город, а спасли – то его гуси. Эти люди, возможно, правы. И, определенно, я не могу зайти так далеко и сказать обратное: но все же, в то же самое время… Да, вот так я все это ощущаю».

И Юрген жил при рыцарственном дворе Глатиона и приспосабливался ко всем его обычаям. В вопросе любовных песен никто более не возражал, что дама, которую он любил (конечно же, абсолютно безнадежно), воплощала все божественные совершенства. А когда доходило до рыцарского служения, обладание Калибуром делало отправление на тот свет воров, великанов и драконов едва ли похожим на занятие для порядочного мужчины. Все же Юрген время от времени немного сражался для того, чтобы соответствовать обычаям Глатиона. И герцога Логрейского повсеместно считали весьма многообещающим молодым рыцарем.

И все время он волновался, поскольку смутно ощущал тот идеал, которому служили в Глатионе, и красоту этого идеала, но не мог в него верить. Тут вновь была прелесть, ощущаемая в полумраке, не совсем отчетливо видимая красота.

«Однако, разве я не чудовищно умный малый, – успокаивал он себя, – чтобы их всех обмануть? На подобную шалость, я, по – моему, имею полное право».

Таким образом, Юрген пребывал среди особ, для которых жизнь была суровым путешествием к Дому. Там их ждал Бог Отец, готовый, если надо, наказать, но преисполненный желания простить, по обычаю всех отцов. То, что человек в пути немного марался, а порой по ошибке забредал не на ту тропинку, отцы понимали. Между тем здесь находилось вездесущее напоминание о Его совершенстве в образе женщины – прекраснейшем и благороднейшем из Его творений. Таким образом, каждая женщина была символом великодушного и благоговейного почитания. Так говорили все.

– Ну, разумеется! – подтверждал Юрген. И в поддержку своей позиции он весьма поучительно цитировал Офелиона, Фабиана Папирия и в придачу Секстия Черного.

Глава XV

О компромиссах в Глатионе

История гласит, что некоторое время спустя из простой справедливости к Гиневре герцог Юрген предоставил ей возможность для искреннего разговора в действительно частной обстановке. Ибо с условностями, конечно же, нужно считаться. Время принцессы ей не принадлежит, и в любое время дня всевозможные люди склонны просить ее аудиенции как раз тогда, когда какая – нибудь наиболее важная беседа может принести весьма значительные плоды. Но по ночам Судный Зал оставался свободным и неохраняемым.

– Но мне бы никогда и в голову не пришло такое, – сказала Гиневра, – и что вы обо мне думаете, делая такое предложение?

– Этот вопрос, моя дорогая, я тоже хочу обсудить в приватной обстановке.

– А если бы я доложила о вашей наглости отцу?..

– Вы бы чрезвычайно его взволновали. А наш долг – защищать стариков от любых огорчений.

– Но, кроме всего прочего, я боюсь.

– О, моя дорогая, – сказал Юрген, и его голос задрожал, потому что его любовь и печаль показались ему очень сильными. – Но, моя дорогая, возможно ли, что у вас нет веры в меня? Всем своим телом и душой я люблю вас, я люблю вас с тех пор, как впервые взял в свои ладони ваше лицо и понял, что никогда прежде не знал подобной красоты. На самом деле я, как мне кажется, люблю вас так, как ни один мужчина в прошлом не любил женщину, ибо моя любовь – это поклонение, никак не меньше. Прикосновение вашей руки приводит меня в трепет, дорогая моя, а взгляд серых глаз заставляет забыть, что где – то есть боль, горе и зло. Вы прелестнейшее из всего, что Бог сотворил, радуясь новому искусству, которому научились Его пальцы. А у вас нет в меня веры!

Тут принцесса, чуть всхлипнув, рассмеялась от удовольствия и раскаяния и сжала руку своего разбитого горем возлюбленного.

– Простите меня, Юрген, я не могу вынести вашего несчастного вида!

– О, что вам мои невзгоды? – с горечью спросил он.

– Они значат для меня очень много, мой дорогой! – прошептала она.

И Юрген никогда не забывал развязку: когда он ждал за дверью, а в щели между полуоткрытой дверью и косяком видел, как нерешительно приближается Гиневра – колеблющееся белое пятно в темном коридоре. Она пришла поговорить с ним туда, где их никто не побеспокоит и не прервет. Она пришла, изысканно надушенная, в одной ночной рубашке. Юрген дивился манерам этих женщин даже тогда, когда его руки обняли ее в темноте. Он всегда помнил ощущение этого теплого, гибкого и податливого тела, совершенно нагого под тонкой тканью рубашки, когда его руки впервые обняли принцессу. Из всех мгновений та последняя напряженная минута, перед тем как заговорить, осталась в его памяти в качестве самой совершенной.

Однако последовавшее за этим было достаточно приятным, так как происходило не на чем ином, как на широком и мягком королевском троне, где Гиневра и Юрген нашли пристанище, чтобы поговорить там, где их никто не побеспокоит и не прервет. Трон Гогирвана под балдахином в неосвещенном зале был совершенно темен, а в темноте никто не мог видеть, что происходит.

Впоследствии они вдвоем умудрялись беседовать на троне Глатиона еженощно. Но в памяти Юргена остался лишь тот последний миг за дверью да шесть высоких окон на восточной стороне зала – голубые с серебром окна, которые роскошно блестели в это время ночи, когда луна уже поднялась над верхушками деревьев, но еще недостаточно высоко, чтобы скрыться за карнизом. Это, по сути, все, что видел Юрген в Судном Зале. Был короткий промежуток времени, когда на полу под каждым окном показывался узкий прямоугольник лунного света. Но окна так глубоко сидели в стенах, что это вскоре прекращалось. На западной стене было также шесть окон, но там располагался портик, и свет с запада никогда не проникал.

Вот так в темноте они смеялись и переговаривались, понизив голос до шепота. Юрген приходил на эти встречи, изрядно накачавшись вином, и вследствие этого, как он вполне понимал, говорил, словно ангел, не ограничивавший себя исключительно небесными темами. Часто он сам получал наслаждение от собственного великолепия, и ему было жаль, что нет никого под рукой, чтоб все это записать. Многие из его речей превосходили умственное развитие любой девушки, пусть даже такой прекрасной и восхитительной.

А Гиневра, как он обнаружил, по ночам говорила намного красноречивее. Но не одно вино всецело заставляло его так думать. Девушка проявляла ту грань своей натуры, которую скрывала днем. Она утверждала, что девушка, в значительно меньшей степени принцесса, не должна знать больше, чем то, что согласуется с мужским представлением о девичьем невежестве.

– Еще никто не рассказывал мне так много о столь интересных вещах. Помню… – И Гиневра поведала необычайно трогательную историю, здесь неуместную, случившуюся с ней три или четыре года тому назад. – Тогда еще была жива моя мать, но она не говорила о подобном ни слова, и, испугавшись, я не пошла к ней.

Юрген задал несколько вопросов.

– Ну, да. Ничего иного не оставалось. Я не могу говорить свободно со своими служанками и придворными дамами – даже сейчас. То есть не могу их расспрашивать. Конечно, я слышу, как они говорят между собой. Узнавать нечто большее не подобало бы принцессе. И я лишь тихо гадала относительно множества вещей! – Она привела примеры. – После этого я стала наблюдать за животными и домашней птицей. Так я разрешила для себя некоторые проблемы – до известной степени. Но никто ничего не рассказывал мне открыто.

– Однако смею сказать, что Фрагнар… в общем, король троллей, будучи очень мудрым, должен был сделать животный мир намного нагляднее.

– Фрагнар – умелый чародей, – отозвался из темноты застенчивый голос. – И из – за мощи его отвратительного искусства я не помню ничего о Фрагнаре.

Юрген невесело рассмеялся. Все же в отношении Фрагнара он сейчас был достаточно уверен.

Так они разговаривали, и Юрген дивился, как делали в былые времена миллионы мужчин, готовности девушки – сейчас, когда преграды уничтожены, – обсуждать в подробностях все те предметы, которые этикет прежде принуждал игнорировать. О своих служанках, например, она предоставила ему очень любопытные сведения, а касательно мужчин вообще задала несметное количество вопросов, которые Юрген нашел обворожительными.

Так невинность сочеталась – в целом – с определенной нравственной тупостью, казавшейся непостижимой. Юргену сейчас стало ясно, что Гиневра не совсем соблюдала те внешние приличия, которые по праву можно ожидать от принцессы. По крайней мере, в отношении этих, совершаемых украдкой дел можно было надеяться на раскаяние. И он тревожился, замечая, что Гиневра начала воспринимать все это почти как нечто само собой разумеющееся. Определенно, она, по – видимому, вообще не думала о какой – либо порочности. Самое большее, что она имела в виду, это необходимость быть очень осмотрительной, А пока она ни разу не перечила ему в этих частных беседах и во всем принимала его суждения. Ее побуждением сейчас казалось едва ли нечто большее, чем желание ему угодить. Словно она потакает ему в его глупости. «И все это за шесть недель!» – размышлял Юрген. И он кусал ногти, косо поглядывая внутренним взором на мнение короля Гогирвана Гора.

Но при свете дня принцесса оставалась неизменной. При свете дня Юрген обожал ее, но с ощущением ночной близости. Днем им очень редко предоставлялся случай побыть действительно наедине. Пару раз, однако, он целовал ее при свете солнца. А потом ее глаза становились трогательными, но осторожными, и общение протекало весьма скучно. Она не отталкивала его, но оставалась принцессой, оценивающей свое положение, и вообще не походила на ту невидимую особу, которая говорила с ним по ночам в Судном Зале.

Некоторое время спустя, по взаимному согласию, они начали избегать друг друга при свете дня. На самом деле все время принцессы сейчас было занято, так как в Глатион пришел корабль с шафрановыми парусами и драконом, расписанным тридцатью цветами, на носу. Таков был корабль, привезший мессира Мерлина Амброзия и госпожу Анайтиду, Хозяйку Озера, с большой свитой, чтобы доставить юную Гиневру в Лондон, где она должна была выйти замуж за короля Артура.

Сначала последовала неделя пиров, турниров и всевозможных увеселений. Трубили трубы, а на помосте, разукрашенном флагами и модными гобеленами, сидел, покачивая головой и моргая, король Гогирван в ярчайшем одеянии, чтобы выявить победителя. А на поле радостно выехала толпа герцогов, графов, баронов и множество знаменитых рыцарей, чтобы состязаться за честь и жемчужное ожерелье.

Юрген пожал плечами и почтил обычай. Герцог Логрейский оправдал свою отменную репутацию на открытии турнира, выбив из седла рыцаря Додина ле Дикара, графа Рота Мелиотского, рыцаря Эпиногриса и рыцаря Гектора де Мари. Затем, как ураган, налетел граф Дамас Листенизский, и Юрген удовлетворенно соскользнул по хвосту своего прекрасного коня. Он отыграл свою роль в турнире и от души был этому рад. Он предпочитал скорее созерцать подобные празднества, нежели участвовать в них, и теперь стал следовать своему призванию с самым утонченным страданием, поскольку считал, что никогда ни один поэт не занимал более живописного положения.

Днем он был герцогом Логрейским, что само по себе являлось заметным продвижением по сравнению с ростовщичеством; после прихода ночи он обесценивал личные привилегии короля. Это была тайна, обман всех окружающих, что его особенно радовало, а при мысли, какой чудовищно умный малый Юрген, он почти забывал о том обстоятельстве, что страдает из – за нависшего над ним замужества дамы, которую любит.

Пару раз он ловил на себе взгляд ясных старческих глаз Гогирвана. Юрген к этому времени питал к Гогирвану отвращение как к человеку, занимающемуся мерзкими, бесчестными сделками.

«Так дурно заботиться о собственной дочери – размышлял Юрген, – постыдно. Человек пренебрегает отцовскими обязанностями, а поступать так нечестно».