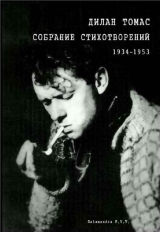

Текст книги "Собрание стихотворений 1934-1953"

Автор книги: Дилан Томас

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)

70. БУМАГА И ПАЛОЧКИ

Бумага и палочки. Лопата и спичка.

Почему все новости, ставшие привычкой,

Не вспыхнут и душу мою не зажгут?

Был у меня дружок богатый когда-то,

И тело его любила я и то, что он – богатый.

Я жила в кошельке его и в сердце. Вот тут!

В постели я вертелась между ним и простынями,

Наблюдая за карими горящими глазами

Сквозь бумажку зеленую, ту, которая – фунт.

И до сих пор, чистя хозяйский камин, –

«Никогда, дорогой, – говорю я с ним, –

Не поздно забрать меня, ты ж обещал... а тут...»

Был бы у меня красивый и богатый,

Были бы деньги, – убежали бы куда-то

За радостью... С ребенком. (И ложечка во рту!)».

Глупым и пронзительным своим языком

«Ни ты, ни он» – царапаю я в воздухе пустом,

Пока пламя, вспыхнув, не опалит пустоту...

71. НА ПОРОГАХ СМЕРТЕЙ

И вот – летящий в пожары канун

Смертей, одна за другой!

Когда один – из отвеку твоих -

Должен покинуть всё,

Дыханье львиное оборвать,

Угасить сиянье огней,

Тот из твоих бессмертных друзей,

Который будил голоса

Всех улетевших, сосчитанных душ,

Что – ракетами в небеса,

Он, тот, чей голос из бездны воззвав,

Последним эхом звучит,

Он в согласии со стихом

Дыхание затаит,

Но не утопит и не заглушит

Голоса вопиющих ран,

Обвенчанных с лондонцами, что теперь

На одиночество обречены.

Вот – летящий в пожары канун,

Когда из твоих губ,

Когда из клавиш и из ключей,

Решающих судьбы нот,

Убитые незнакомцы в твои

Темы пикируют и...

Некий безвестный чужой, но твой

По полярной звезде сосед,

Сын улицы, незнакомой тебе,

Спикирует в слезный бред,

Нырнет в океан кровавых дождей,

Что бьют по твоим мертвецам.

Ты, поэт, заведи одним из ключей

Весь глобус Лондонских слез,

И в глотки раковин затолкай

Все плачи по всем временам,

Сверкающие в твоих глазах

Молниями веков.

Это – летящий в пожары канун –

(Бесконечны пороги смертей!).

Когда самый близкий и самый чужой

На лондонской волне

Ищет единственную, твою

Могилу (то есть свою! ).

Один из многих твоих врагов,

Кто знает, что сердце твое

Льет вечный неугасимый свет,

Сквозь светомаскировку во тьму

Нацелит он точной бомбы удар

По светящемуся твоему

Сердцу, чтобы его угасить.

Чтоб – сквозь кирпичи и бетон,

Чтоб точно спикировать и оседлать

Черных клавишей стон!

Да, этот мечущий молнии враг,

Это сразу и ты, и он,

И с неизбежностью сам, как Самсон,

Угасишь свой зодиак!

72. СКАЗКА ЗИМЫ

Вот она сказка зимы:

С фермы, что в чаше долины, мрачными полями,

Через озера слепые сумерки эту сказку переправляли,

Она скользила украдкой без ветра под незримыми парусами,

Сквозь прозрачное дыханье скота,

Отталкивая снежинки тьмы,

Сквозь звезды, что падали с холодной тоской,

Сквозь запахи сена,

Сквозь крик далекой совы в складках снега,

Сквозь промерзшую овечью шкуру белого дыма

из трубы дома,

Дыма, плывшего по долинам, окаймленным рекой,

Над которой была рассказана эта сказка. Она так проста!

Однажды, когда мир стал стар,

На звезде, где, как медленный хлеб, вера чиста,

Как пища и пламенный снег, один человек

Свиток пламени, тлевшего в сердце, размотал.

Одинокий, израненный человек в деревенском доме у края

Полей. И пылая

На своем острове, в круге каминного света,

Где вокруг – только стены крылатого снега,

А за ними, как шерсть, холмы навоза белы,

Где куры до середины дня

Знобко спят на насесте, пока петушиный выкрик огня

Не прочешет укутанные дворы.

И вот уже люди из мглы

Ранние, утренние, проковыляют с лопатами. Зашевелится скот,

Осторожной походкой на охоту выступит кот,

Встрепенутся

Хищные птицы в пушистом зимнем оперении,

Молочницы мягко пройдут башмаками по упавшему небу,

И ферма проснется, приступит к своим делам в сумраке снега…

А он, в танцующей тени, перед ломтем хлеба

И чашкой молока

Стоял на коленях, рыдал, молился,

Возле черного вертела и закопченного котелка

В ярком свете древесного огня,

В доме, укутанном снегом, в глубокой ночи, не помнящей дня.

Он, готовый к любви, но покинутый в голых годах,

Стоял на коленях, на этих холодных камнях,

Рыдал на вершине горя, молился небу, затянутому и белому,

И неутоленность его стонала в белых костях,

И через недвижные статуи лошадей в конюшнях летела

За стеклянный утиный пруд,

За ослепительные коровники… Может, тут

Одиночество неутолённое наконец долетит

В дом костров и молитв?

Оно крадется по облакам любви, ослеплённой

Снегом, и устремляется в белые овечьи загоны,

И нагое «необходимо»

Вдруг ударит его, стонущего склоненно,

Но никакой звук не пройдет через слепленный воздух,

Только ветер натянет струну в темноте морозной,

Птичий голод слегка прошуршит в кукурузе сонной,

И – мимо, мимо…

Безымянная жажда шаг за шагом

Скрутит его, пылающего, потерянного, леденеющего как снег,

А нужно, нужно бежать по извивам долин, по оврагам

Между впадающих в ночь рек,

И он тонет в сугробах жажды, пока, наконец, усталые ноги не лягут…

Он свернется ничком в набитом желаниями центре белой

Страсти, в поисках брачной постели,

В поисках нечеловеческой колыбели этой,

Не теряя веру, но утопая в снегах, нагроможденных кругом,

Будто бы выброшенный из Света.

Заблудившись в глубинах любви душой измятой,

Он молился об избавлении от жажды, чтобы ослаб его страх,

Чтоб забылась его невеста,

Его всепоглощающая нужда, – та,

Которая разрастается бесконечно в белосемянных полях,

Отставая от времени, безудержно скачущего куда-то.

Слушай, как поют менестрели в ушедших навек деревнях!

Соловей среди тьмы,

Мертвый в захоронённом лесу, на жилистых крыльях пока

Еще кружит и пишет по мертвому воздуху сказку зимы

Голосом бывшей воды из пересохшего родника.

Еще звучит и скачет, чудом сохранив душу,

В колокольном лае камней этот бывший ручей,

Словно роса звенит на шершавой и ломкой листве,

На бескрайной паперти снега,

а вырезанные ветром рты камней

Превратились в оголенные струны. Слушай:

Время поёт. Поёт тут и теперь

Над замысловатым круженьем клубящегося снега.

Рука или голос

В минувшую страну распахнули темную дверь,

И пылающей невестой пробудилась, встала

Птица-женщина над землей, над хлебом,

И на груди ее белое и алое засверкало!

Гляди. Танцоры! Вот:

На зелени, заваленной снегом, но все же буйствующей в лунном свете.

(Или это прах голубей?

Вызывающее ликованье коней,

Которые подкованы смертью и топают по этим

Белым выгулам фермы?)

Мертвый кентавр лежит,

А мертвый дуб за любовью спешит.

Руки и ноги, вырезанные в камне,

Вскакивают, словно по зову трубы. Странная

Каллиграфия старой листвы пляшет устало,

Возрастные круги на пнях свиваются в покрывало,

Голос бывшей воды щиплет струны арфы в складках полей.

И встает для любви женщина-птица далеких дней:

Мягкий перистый голос

Летает по дому, будто женщина-птица стала молиться,

Распахнув дикие крылья над головой,

И стихии медленной осени счастливы все до одной,

Что вот стоит человек на коленях один в чаше долин,

И так спокоен под снежным покровом

У закопчённого чайника в свете пылающих дров он.

Птичье небо перистым голосом заклинает

И летит он – полет его воспламеняет –

Над безветренной фермой летит за слепые коровники и сараи…

А на изгородях черные птицы –

Как мертвые священники, укутанные в сутаны,

Над белыми ризами земли холмы из невнятной дали

Подплывали к дубам в снежных султанах

И через сугробы зарослей лосино-рогатых перелетали.

Дрожит одинокий листок – пугало снега.

Лохмотья спадают, молитвы катятся по склону холма,

На окоченелых болотах их останавливает зима,

И за пробуждением бредут через край неба

Птицы-женщины, сквозь белые времена,

Сквозь летучие племена

Медленных снежинок.

Слушай, смотри!

Вот она плывет по морю, ощипанному гусями,

Небо, птица, невеста, облако, жажда, звезда,

Кем-то посаженная на радость, за полями, за временами,

Плывет верхом на умирающей плоти.

Куда? Куда?

Мгла горящей купели небес… (А на дальней земле могила

Ворота смерти ему давно растворила).

И опускается женщина-птица

На бесхлебную кручу над фермой, лежащей в ладонях холмов,

Над озерами и полями, плывущими вдоль извилистых берегов,

Над долинами, где о последнем убежище не устает он молиться.

Молится он о доме молитв и огней.

Сказке конец.

И больше не прорастет увядающий зеленью танец,

Менестрель умирает. И начинается пение там, где снег,

Где вырезали когда-то фигурки птиц

На корках теплых хлебов в деревнях желаний.

И по замерзшим озерам скользили призраки рыб

На летучих коньках-плавниках, и резали песнь соловья. А это –

Не кентавр, а только труп лошади среди каменных глыб…

Снова сохнут ручьи,

И круговые линии возраста спят на пнях до трубы рассвета.

Торжество затаилось. Умолкли слова.

Время хоронит погоду звенящих апрелей,

Которая скакала свежерожденной росой,

Потому что вот она – лежит на постели,

Словно спит, эта женщина-птица, или вовсе мертва?

Крылья ее распахнуты, гимны пропеты.

И его обручают…

Но с кем?

Ведь между ляжками той невесты, которая всех и всё поглощает

Женщина-птица встает, устремясь к небесному свету,

И улетает совсем…

А он все пылает на ложе невесты,

На ложе любви, в центре того, что похоже на водоворот,

Переполненный желаниями в складках Эдема, в кругу

Вечного бутона вращающейся вселенной,

Где Женщина-Птица встает,

Расцветая с ним вместе на истаивающем снегу.

73. НА ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

Небо разорвано над

Сумасшедшей годовщиной двоих,

Данное слово в ритме своих путей

Вело три года их.

И вот – осколки любви лежат,

(И где-то недалеко пациенты доктора Лав

Ревут на цепи),

А из каждой обычной тучи, из облачка каждого взрыва

Бьет смерть, разрушая их дом…

Слишком долго они шли

Не под тем, не под тем дождем,

Их разделяла любовь, но теперь вместе опять они,

В их сердца извергается окно за окном,

И пылают в мозгу разделяющей двери огни.

74. БЫЛ СПАСИТЕЛЬ КАК РАДИЙ

Был спаситель как радий:

Так он редко являлся,

Хоть и был обычней воды и суровей правды –

Но класс собранный, чтобы услышать о нем,

Загоняли в глубокую тень солнечным днем.

Золотая нота превращалась в звук замирающий и ничей:

Узники собственных желаний запирали глаза замками

В тюрьмах улыбок, не имея ключей.

Детские голоса

Вопили в пустыне:

Он обеспечивал нам безопасность своим беспокойством,

Тем, что все грехи на себя взвалил.

Ведь если не мы изранены, а мешающий нам –

(Все равно, человеком ли, зверем ли, птицей был)

Промолчи, и пускай себе стенает земля –

Мы спокойно творим всё, что сродни грехам.

Славословия слышались

Где-то в церквах его слез,

Далеко отстраненных от жизни живой.

От ударов ты не более, чем вздыхал под пуховой его рукой.

И не плакал, когда на земле кто-нибудь погибал,

Разве что спешил добавить свою слезу умиленья в его неземной поток,

К облакам прижимаясь щекой …

Но сегодня – во мраке войны – никого кроме нас с тобой!

Два гордых брата.

(Окно завешено: светомаскировка)

Заперты в тесной зиме, в негостеприимный год,

И не пошевельнуть тощим вздохом, вырывающимся так неловко,

Слыша, как жадность людская огнем по соседу бьет…

Мы только постанывали, прячась в стенах жалкого рая

Здоровенную слезищу роняя...

И по смертям тех, кого не найдут,

И по поводу мелких грешков,

И по судьбе чьих-то обрушившихся домов,

Где никогда наших колыбелей и не стояло,

Смотрим вроде со стороны, как наш собственный прах

Проникает в наш собственный дом,

Потому что в себя самих нас что-то изгнало,

Но неуклюжая и безрукая наша любовь разбивает скалы.

75. НА СВАДЬБУ ДЕВЫ

Сколько раз просыпалась она, осыпанная золотыми дождями,

Когда утренний свет размыкал ей ночные веки, она глазами

Ловила его золотое вчера, спавшее в радужном свете,

Но наконец солнце нового дня взлетело из ляжек распахнутых этих,

Чудо девства, старинное как те самые рыбы, как те пять хлебов –

В гавани галилейского моря тают следы его уходящих шагов,

В золотом дожде рассвета – несчетны флотилии голубков…

Больше не будут дрожать неверные лучи на рассветной подушке,

Где раньше только желания золотого дождя отзывались в ее глубинах:

Сердце взглядом и слухом теперь ловит иную лавину…

А золотой призрак, звон которого проникал в нее, аж

До ртути костей, – уже под веками окон пакует свой нехитрый багаж:

Ибо живой мужчина спит там, где плясало только рассветное пламя,

И другому солнцу, чудному бегу крови она учится под его руками.

76. ОДИНОКО МОЕ РЕМЕСЛО

Одиноко моe ремесло,

Искусство тихих ночей.

Когда яростна только луна,

А любовники обнимают в постели

Свои горести и печали,

Я тружусь в ликующем свете

Не для суетных комплиментов,

Не за славу и не за хлеб,

И не ради аплодисментов

В светлом вызолоченном зале,

А за тот гонорар, что едва ли

Кто-нибудь разглядеть сумеет

В тайных глубинах души.

Не для презревших луну,

Не для суетных, не для гордых,

Я пишу на пенных страницах

Не для тех мертвецов, которым

Подавай псалмы с соловьями,

А для тех, кто хмельными руками

Обнимает в постели горе

В тихих глубинах ночей,

Кто не слышал и не услышит

Вовеки моих речей.

77. ПОХОРОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОСЛЕ ВОЗДУШНОГО НАЛЕТА

1.

Горюющий я, – (сколько меня ни есть!), –

Горюем

На улице до смерти сожженной:

Вот

Ребёнок, который не дожил ни до какого возраста,

Ибо только едва…

Лежит на груди могильного холмика,

На черной груди

До черноты углей опаленный

(Какой выразительный рот!!!).

Мать могилку вырыла,

А в ладошках еще колышутся клочья огня.

И все поющие «я»–

Поём,

Поя

Тьму рожденья, взрывом сожженную

В самый миг Рождества!

Пенье –

Пойманный язык колокола

Машинально кивает,

Сопровождая движенье

Осколков разбитой звезды

В почти не рожденную вечность,

Горюем так,

Что чудо того воскресенья,

Что случилось когда-то,

Уже и не факт, а пустяк…

Прости,

«Всех меня» прости,

Передай

Нам свою смерть,

Которую, может быть, только верой

Мы в этом всемирном потопе –

О, удержите! –

Она одна оставляет нам силу жить. И –

Пока кровь хлестать не перестанет фонтанами,

Пока пепел птицей не запоёт,

Пока смерть, как зерно

Сквозь сердца мои не прорастет…

Сердца? Или сердце? (На все мои «я» – одно!)

Стенань-я

Над ужасом умирань-я

Младенца доутреннего,

Допетушиного –

Над выжженной улицей взлетели

Моря и миры, я-влённые в опалённом, оставленном теле…

Песнь вопиет о Младенце,

Последние отблески произнесенного Света, –

Это

Зерна сынов, оставленные в лоне черного пепла.

2.

Не знаю

Адама или Еву,

Или Авраамова жертвенного тельца,

Или

Услыхавшую Благовещенье Деву,

На снежный алтарь Лондона

Возложили…

О, жених и невеста вместе

Под грустным соском надгробья,

Снежного, как скелет,

В промерзлом Эдеме,

Адам и Ева в одном лице, в одной колыбели!

Не знаю, кто из них первым

В пламени маленького черепа сгорели?

Ни на миг

Не смолкает легенда об Адаме и Еве

В моем отпеванье

Младенца:

Он был один и священником и назореем,

В углях этого черепа –

Певцом, языком и словом!

Заросли терниями

Опустелые ясли Сада.

Паденье ночи – змеино.

Яблоко солнца.

Женщина и мужчина,

Вновь превращенные в глину.

Это – начало начал, во тьму вмятое снова.

3.

В органные трубы,

В сверкающие шпили соборов,

В раскаленные клювы

Петушков над ними,

Вертящихся по двенадцати

(Хотя даже в аду – их только девять!),

По двенадцати заведенным кругам

До ряби, до искр из глаз,

В мертвый механизм над урной субботы,

Над вздором фонарей,

Над вскипаньем рассветов, или

Над охлажденьем закатов,

Вы, звонящие каждый час,

Над мозаикой позолоченных тротуаров,

Втиснутые в реквиемы,

В бронзу, плавящуюся для будущих статуй,

В свеченье пшеничных полей,

В обжигающее вино,

Вы, неизмеримые массы морей,

Массы всех человечьих зачатий,

Прорвитесь фонтанами,

Повторяющими только одно

Слово (мельче коего – все слова!):

«Слава, Слава, Слава

Царящему надо всем на свете

Грому торжествующего Рождества!»

78. ОДНАЖДЫ

Однажды жил да кружил

Булавками портного обтыканный вокруг духа

Выкроенный по мерке кусок плоти,

То есть костюм. Стоил он даже и не дороже,

Чем в магазине готового платья,

Этот костюм из собственной кожи.

Но за него я плачу и плачу врассрочку

Каждого первого числа трудностей жизни,

Ежегодно рассчитываясь рабским трудом.

Эти так дорого и так поздно доставшиеся

Порванные любовью пиджак и штаны

Залоснились и давно продырявлены

Щёлкающими зубами на краю времён.

Я, молодой мастиф, работал с птицами

В строгом с кистями ошейнике

Хоть в подвальной мастерской у портного,

Хоть на палубе плывущего глотателя облаков.

На море, порванном пробками-кораблями, лица моряков

Расплываются: оказываются не в фокусе немного.

Я, одетый в глину, притворявшуюся то чешуей,

То водяными одеждами морского бога,

То пеной от шлепающих весел,

Изумлял все еще на корточках сидящих портных,

Держась однако в отдалении от этих,

Циферблатные лица носящих портных.

В медвежьей маске и фраке шикарно, мохнато одетый,

Весь в листьях и перьях,

От кенгуриной ноги земли,

Из холодного молчаливого мира,

Таща за собой искусанную морозом тряпку,

Я взвился ракетой

Над нелепыми хребтами Уэллса,

Чтобы изумить сверкающие иголки

Сидящих на корточках

Знаменитых иглокропателей из «Шеби и Шорт».

2.

Дурацкий костюм так легко мне достался,

Вокруг гроба таскаю я человека-птицу

И привидение, о котором уже говорил,

Рано, рано я напялил капюшон совы, –

(Темное знанье)

И научился прятать ахиллесову пятку.

А когти в футлярах и дырка для отрухлявившей головы

Обманули, как я думал, моего создателя,

Идола на корточках, шившего этот костюм.

Сидящего на облаке закройщика,

Ш нервами вместо ниток.

На морях из разных сказок

Чешусь рогами, бью крыльями, Колумб в огне...

Глаза этого идола-портного пронизали все костюмы и шкуры,

Сверкая сквозь мою акулью маску и голову мореплавателя.

Холодный клюв Нансена... Корабль полон гулкими гонгами.

И остался мальчик – обычно скроен и просто сшит.

Блестящий притворщик,

Смешная подделка сразу под денди и моряка.

С сухопутной плотью, годной для украшенья и для постели.

Славно тонуть в приготовленной удобной водичке

Вместе с моим бездельником, промышляющим насчет клубнички,

Вызывая детский голос из паутинной ноги камня...

Никогда, никогда, никогда не жалеть о рожке,

Который я нес в рассекающей волны руке.

Теперь когда ненужные тряпки сняли с меня, и – на гвоздь,

Я лягу и буду жить реальностью спокойной, как белая кость.

79. КОГДА Я ВСТАЛ, ГОРОД УСТАЛ

Когда я встал, город устал,

Но не перестал

Говорить на всех своих языках:

Птицы, часы с разных сторон

И колокольный звон…

Змеящуюся толпу оглушает он.

Саламандра в пламени – кочерга –

Дырявит мой сон…

Море, которое рядом, разгоняет бесов и жаб

(К радости баб),

А кто-то, с кривым садовым ножом,

В лужу крови своей погружен…

Кто он? Дублер времен?

От рассвета отрезал сон,

Бородой как лезвием вооружен,

Или картинка из книги он?

Вот он последнюю змею отрубил,

Как тонкую веточку, чей язык

Истерся в наждачных объятьях травы.

Каждое утро – это я, а не вы, –

То на тот, то на этот бок,

Я, в постели ворочающийся Бог,

Иногда добрый, и злой иногда,

С лицом, изменчивым, как вода,

Я всех разнодышащих создаю,

Всех, за кем глаза смерти следят:

И мамонта, и с дерева – воробьев водопад,

И бурундука, и змею,

И всеобщую землю – листья летят

Вскачь. Словно утки, лодки кружат

По воде.

Так вот:

Просыпаясь, я слышу Земли приход,

Через звуки города в воздухе, где

Совсем простой, не пророческий сон,

Кричит, что мой городок осужден,

Что трещит по швам, что раскалывается он…

Часы говорят: «Нет времен».

«Бога нет...» – откликаются колокола.

А я натягиваю саван на островки,

И ракушки на сомкнутых веках глаз,

Поют как медные пятаки.

80. КОГДА НАД ВОЙНОЙ

Среди убитых при утреннем налете был

человек столетнего возраста.

Когда над войной поднимался рассвет,

Он вышел из дома, побрит, одет.

И погиб. И зевали замочные

Скважины, взрывами развороченные.

Там, где любил он, там на осколки булыжников и упал,

На раскрошенный взрывом могильный асфальт.

Скажите его улице, опрокинутой навзничь,

Что он остановил солнце,

И кратеры глаз испустили ростки – юность, огонь, зелень,

Когда все ключи,

Из замочных скважин выстреленные, зазвенели.

Так не ищи цепей его седого сердца, не ищи! –

Телега небесной скорой помощи, которую тянет рана,

Созовёт всех, ждущих стука лопаты по тесной клетке,

Но пускай вдалеке от братской телеги его кости останутся!

Вот уже утро на крылах его лет несется,

И сотня аистов садится на луч по правую руку от солнца…

81. СПИ СПОКОЙНО. НЕДВИЖНО

Спи спокойно. Недвижно. Позабудь страданье

Раны, в горле горящей! Мы на молчащем море

Всю ночь раскачивались, слушая звучанье

Раны, распахнутой под соленой простыней.

Мы дрожали: голос моря, отраженный луной,

Вытекал, словно кровь из кричащей раны,

И шторм над разорванной соленой простыней

Уносил голоса всех утонувших.

В медленном печальном сквозном проплыванье

Люки блуждающего корабля распахни всем ветрам:

Ибо к последнему причалу начинаются и мои пути…

Мы слышали море, слышали соленой простыни звучанье…

Спи спокойно. Недвижно. Спрячь голос в горле. Иначе и нам

Придется вместе с тобой – сквозь строй утонувших пройти.