Текст книги "Виновата любовь"

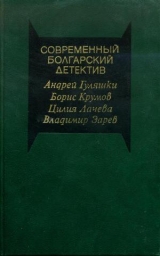

Автор книги: Цилия Лачева

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)

– Я буду жить в другом месте, – сообщила она родителям за утренним кофе.

Отец сделал вид, что не расслышал слова непутевой дочери.

– Мне нужны деньги, – сказала Мария через минуту.

Наступила тишина.

– Сколько?

– Тысяча.

Отец размышлял.

– Пятьсот, – сказал он наконец, будто торговал лошадь или корову.

– Семьсот, – сказала Мария твердо.

– Договорились, – ответил он, все еще колеблясь.

Мать с трудом встала, опираясь о столешницу натруженной рукой с поломанными ногтями. Когда-то у нее был хороший голос, она пела песни о любви, читала патриотические стихи. Куда что девалось? И мать и отец – какие-то корявые, коричневого цвета, будто вышли из-под земли. «Не хочу быть как они!» – подумала Мария и поднялась в свою комнату. Некоторые платья сложила в коричневый чемодан, а в красный, слишком яркий для столь деликатного путешествия, затолкала остальную одежду, которую не любила. Она прижимала крышку обеими руками, но та сопротивлялась, как живая. Все, связанное с ее несчастным чувством, заперла она, все придавила, как плохие воспоминания, которые не должны поднимать голову. В коричневый чемодан положила костюмы, три пары туфель и нарядные платья. Ее жизни с инженером должны были сопутствовать танцы, веселье – начинался совершенно новый образ жизни. Мария добавила к платьям две низки бус и искусственный цветок. Собравшись, она огляделась. Комната была обставлена ветхой мебелью: мрачный шкаф с зеркалом, кровать с сеткой, узкая, как для ребенка. Оба окна смотрели в сад, где копались родители. А над садом простерлось пустое небо, излучающее равнодушие и безнадежность. «Все, – сказала Мария, – наконец-то – все!» Она открыла большую сумку, которую купила в Варшаве, уложила в нее свои книги, детские в том числе (их когда-то, во время болезни, читала ей мать). Взяла все открытки, альбомы и фотографии, оставшиеся после путешествий, – музейные ценности, запечатленные на фотобумаге, виды Мадрида и Каира, Парижа и Ленинграда. Она побывала во многих музеях мира, поглотила огромное количество ошарашивающей старинной красоты. А жить приходилось среди мужчин и женщин маленького городка, которым даже и не снился парижский оперный театр…

Однажды они пошли с тем человеком слушать оперу, и он (в спортивном свитере, с воротником под горло!) сел на два ряда дальше. Инженер Христов, интеллигентный и умный, был, конечно, человеком другого склада. Среди его пластинок (разбросанных, правда, в беспорядке) Мария нашла Бетховена, Баха, Шопена… Он умел говорить об искусстве и, главное, умел внимательно слушать, что само по себе редкость в наше время. Он ей подходил. Он был одинок и свободен. Они могли спокойно сидеть где-нибудь рядом. Он ей приснился в мадридском концертном зале: они сидели в креслах, обитых плюшем царственно красного цвета, и слушали Мендельсона, рука в руке. Мария копалась в воспоминаниях о своих странствиях и всюду видела себя вместе с ним – то возле пирамид в ужасный африканский зной, то на севере, в новогоднюю метель, и везде они прижимались друг к другу.

Она сидела на стуле и смотрела на багаж: чемодан с платьями и сумка с духовными радостями. Она обдумывала, когда перевезти все это в свой новый дом. Городок помнил ее, помнил еще ребенком, все знали, когда она уходит на работу, когда – в кино или к зубному врачу.

Она мечтала о таком городе, где она могла бы быть неизвестной, безымянной, чтобы никто не останавливал ее и не расспрашивал, куда она идет. Ей опостылел родительский дом, она не слышала ни шелеста фруктовых деревьев в саду, ни щебета птиц на заднем дворе. Ее родители вросли в землю, и, хоть она была их надеждой и целью их существования, она мечтала о другом. И считала излишним уведомлять их об этом. Они бы не поняли.

Ее комната угасала вместе с солнцем (тогда-то и проступала ее гостиничная безликость), солнце уже озаряло комнаты Стамена Юрукова, которые смотрели на запад. Мария вышла на лестницу, постучалась к ним и через минуту услышала легкие шаги Зефиры.

– Что случилось? – спросил Стамен, положив свои большие усталые руки на вязаную скатерть.

Его жена подала варенье и стакан холодной воды.

– Я ухожу, – объявила Мария. – Буду жить у Стилияна Христова.

– Ты смотри! – сказала соседка и мечтательно подперла щеку кулаком. – Что ж, иди. Может, на сей раз тебе повезет.

– Ты хорошо подумала? – спросил сосед (уж он-то знал своего начальника и не опасался его).

– Мы уже решили. И все тут.

– У него глаза такие же, как у Марлона Брандо, правда? – спросила с интересом Зефира.

– Не знаю. У него зеленые глаза.

– Нет, он похож на Брандо!

Девочка выпорхнула из комнаты и возвратилась с фотографией Марлона Брандо, который вовсе не походил на Стилияна Христова. Листая тетрадку, Зефира с гордостью показывала вырезанные из журналов фотографии киноактеров.

– Ты хочешь стать киноактрисой?

– Ага… Самая, по-моему, интересная профессия!

Мария оценивающе смотрела на курносый профиль девушки, на ее глаза – голубовато-серебристые, точно рыбья чешуя. Отец, влюбленно следивший за каждым движением дочери, ущипнул ее за щеку.

– Ну па-а-ап! – тоном избалованного ребенка пропищала Зефира и захлопнула тетрадку.

– Мне нужны триста левов, – сказала Мария, когда девочка вышла. – Я верну.

– Пожалуйста, хоть сейчас, – с готовностью кивнул Стамен. – Не беспокойся, мы тебя понимаем.

Он крикнул жене, чтобы принесла деньги.

– Осталось только двести, – сказала Юрукова.

– Ничего, и двести хватит, – поспешно уверила ее Мария.

Инженер Христов встретил Марию рассеянно, словно уже забыл о своем приглашении. Взяв у нее чемодан и сумку, отнес в комнату, а Мария принялась варить кофе и делать бутерброды. Услышав его кашель, она высунула голову из-за портьеры.

– Тебе нужно бросить курить. Ты недавно болел.

Ответом ей было молчание. Ужинать сели в теплой комнате, каждый на своем стуле, как и бывает в семье с давно сложившимися привычками. Когда Мария попыталась убедить его, чтобы он не принимал прохладный душ, Христов с кислой миной ответил:

– У меня свой образ жизни. Ты не вмешивайся, пожалуйста.

– Я хотела как лучше, – пробормотала Мария и пошла в свою комнату.

Христов пришел к ней после купания, в махровом халате. Погладил по волосам, поцеловал ее в шею, за левым ухом (там вдруг сильно забился ее пульс).

– Не сердись, – сказал Стилиян. – Я всю жизнь провел в одиночестве.

Мария была тронута. Сказала, что очень скоро он не узнает ни себя, ни квартиру. Стилиян Христов не полюбопытствовал почему.

А Мария разошлась – потратила, не думая, огромную сумму: взяла с книжки свои небольшие сбережения, досрочно получила страховку – там ей дали две тысячи. Всякое начинание требует денег, думала она, тем более новая жизнь – настоящая, не то что раньше. Она купила две кровати, ковер, плиту. Себе купила сапожки. Стилияна засыпала подарками – купила ткань на костюм, дорогую пряжку, несколько рубашек. Сама связала ему свитер, сидя вечерами напротив, как настоящая супруга, как прародительница, которая заботится о своем потомстве. Она сидела с вязанием в руках, он чертил, наморщив лоб, углубленный в работу. Мария вставала иногда, прикладывала свитер к его спине, к его плечам, чувствуя его мышцы, которые вздрагивали, как у лошади, которую слишком тяжело нагрузили.

– Потом, – рассердился он в конце концов. – Неужели не видишь? Я работаю.

– И я работаю.

– Но тебе никто не мешает.

Она промолчала и терпеливо подала ему теплое молоко, растворив в нем ложку акациевого меда. И снова он взорвался:

– Ненавижу мед! И молока не люблю – с детства!

– Это полезно, ведь ты недавно болел.

С перекошенным лицом выпил он молоко.

Ее отчаянные попытки заботиться о нем стали вскоре известны всей стройке: Мария преследовала его то с завтраком в сумке, то с теплой шапкой. Она сама выбирала ему блюда в столовой, объясняя всем подряд, что Стилияну нужны витамины и калории, потому что он слабенький.

– Слабенький? Это потому, что ты глотаешь его калории! – сказал однажды кто-то в очереди, и несколько человек заржали.

Однажды она увидела его на стройке – без шапки, в одном пиджаке, потный от напряжения, он объяснял что-то Диме. Тот сердито курил, глядя под ноги, на красную мокрую землю. Мария, бодрая, энергичная, радуясь, что нашла наконец своего любимого, крикнула:

– Алло! Тут один непослушный мальчик выскочил без пальто. Он что, хочет простудиться?

– Хватит! – крикнул Христов. – Я не ребенок, помни это.

– Ты что?

– Да ничего. Надоело.

Дима, бросив сигарету на землю, криво усмехнулся:

– Мы тут узнали, что на месте склада построят жилой дом.

– И опять придется таскаться до города и обратно за каждой запчастью. Кто это придумал? Какой дурак?

– Директор. Самолично.

Христов не смутился:

– С каких пор у нас все решают единолично? Это же не частная лавочка.

Он достал пачку сигарет, но, посмотрев на Марию, снова засунул пачку в карман. Стояла тихая солнечная погода, снег таял. Но белое небо обещало новый снегопад.

– Так нельзя, – нервно продолжал Христов. – Земля кончается, а мы ее расходуем на личные мероприятия. Директору что, не хватает двух квартир и дачи?

– Дача – его тестя. А у него только квартира, – сухо пояснил Дима.

– Ты хорошо осведомлен. Но ничего, я подам рапорт от имени нашей бригады. Все подпишем.

– Я не подпишу, – решительно сказал Дима.

Инженер дружески похлопал его по плечу, но голос у него стал резким, холодным.

– Подпишешь, мой мальчик, – сказал он. – Ты моя гордость и надежда.

– Возможно. Но этот дом – моя надежда.

– Так-так…

Дима оглянулся на Марию, будто ожидая от нее помощи и понимания.

– Мы с Драгой хотим пожениться. Не оставаться же на всю жизнь в этом мерзком монастыре, верно?

Инженер Христов, пожав плечами, холодно прищурился.

– Ладно. Ничего, я соберу другие подписи. Ты не один в бригаде.

– Я не один, но и другие ведь мечтают получить квартиру.

Стилиян Христов схватил Марию за руку и потащил ее по дороге – грязь хлюпала, кипела под ногами, как живая, готовая проглотить любой след – человеческий и птичий. Мария споткнулась, руки стали холодными и безжизненными от страха перед тем, что должно было произойти.

– Не преследуй меня, – сказал Христов умоляюще. – У меня такое чувство, что ты меня высасываешь – всего без остатка!

– Из любви к тебе… Я о тебе забочусь.

– Знаю, знаю, только я не привык. Лучше давай я о тебе позабочусь.

Она удивилась: ей ничья забота не была нужна.

– Они вон женятся, – пробормотала она.

– Мещанство это все. И эти машины с цветами и знаменами, будто сам патриарх Болгарии женится.

– Патриархи вообще не женятся, – сухо сказала Мария.

– Все равно.

Мария отпустила его руку, как только они дошли до шоссе. Подала пальто, и Христов оделся, глядя куда-то вдаль. Они кивнули друг другу и разошлись, не назначив встречи в столовой.

Почувствовав себя осиротевшей, глупой и смешной, Мария занялась работой. Она умела забывать о плохом, но в этот раз не выходило. Картины свадьбы, столько раз виденные, сегодня не убеждали. Это были мечты – и длинные, по локоть, лайковые перчатки, и фата, и бутон в петлице у жениха, и влюбленное его лицо, повернутое к ней…

Обедали вместе. Христов спросил, почему Мария бледна. Можно подумать, не он отнял у нее иллюзии, не он преподнес ей правду – беспощадную, точно охотничий нож.

А потом жизнь потекла по-прежнему: Мария готовила, стирала, гладила рубашки, точила карандаши (так старалась, что даже раскладывала их по величине!). Стилиян, встав утром, надевал белую рубашку и садился за письменный стол. У него было уже около тридцати страниц будущей работы – он писал медленно, роясь в огромном количестве книг и журналов. И требовал полной тишины. Мария вязала, сидя напротив, иногда спрашивала, хочет он кофе или молока, вставала, чтобы померить свитер, иногда, засмеявшись, начинала рассказывать что-нибудь из своей жизни или из прочитанного: то какую-нибудь странную историю о маленьком кенгуру с радиопередатчиком на шее, о том, как его проглотил трехметровый питон, но радиопередатчик…

– Брось, пожалуйста, своего кенгуру! – закричал Христов. – Неужели не видишь – мне не везет!..

Он увидел испуг в ее глазах и умоляющим тоном добавил:

– Уже третий год я собираю данные по теме – видишь эту кучу бумаг? Теперь надо все систематизировать, чтобы сделать собственные выводы.

Мария замолчала. Действительно, в его папках лежало огромное множество листов и листочков, исписанных его твердым, четким почерком. Они привлекали и мучили его, и Мария боялась открывать эти папки, точно это были клетки, из которых могли вылететь запертые в них птицы. Она решила молчать, садилась в нескольких метрах от него, любуясь его прямой спиной и правой рукой с карандашом, который то летел по белой бумаге, то еле двигался, как путник, увязающий в снегу. Стилиян часто останавливался, ерошил волосы и расправлял плечи, усталый, а может быть, и отчаявшийся. И тогда она приносила ему чашку кофе, а он только указывал ей, куда поставить. Однажды сказал:

– Меня смущает твое присутствие. Когда ты в комнате и смотришь на меня, я чувствую себя мухой, запутавшейся в паутине.

– Я на тебя не смотрю. Я вяжу, – ответила Мария.

– Ты смотришь мне в спину. Я люблю работать в одиночестве.

Она ушла вязать в свою комнату – маленькую, слишком душную. Окно выходило на чужие балконы, где лежало всякое старье. Обедали и ужинали вместе, потом засыпали на купленных ею кроватях. У инженера была большая зарплата, но половину он тратил на книги. Книги скапливались и занимали место, словно живые существа.

Иногда к ним приходили гости: Драга с Димой и Евдоким. Как-то пришли Стамен Юруков с женой, один раз Цанка, чтобы отпроситься на свидание с мужем в тюрьме. Все вели себя очень мило с Марией, казалось, нет ничего необычного в том, что они живут вместе. Гости не расспрашивали, не намекали ни на что, поднимали тосты за их здоровье, но почему-то не за их будущую свадьбу. Может быть, стеснялись инженера, не позволяли себе фамильярничать и подшучивать. Мария слышала, что год назад в этой же квартире побывала какая-то другая женщина. «Неужели, – думала она, – я потеряю человека, который по-настоящему мне дорог? Какое будущее меня ждет, если я упущу его и останусь, как неприкаянная, в этом омерзительном городишке? Ужас ведь берет, когда я провожу по главной улице и вижу площадь с памятником участникам Балканской войны! Нет, мы уедем отсюда, устроимся в большом городе. Заводов много. Купим машину, будем ездить летом где заблагорассудится. Мои готовы мне все отдать, лишь бы увидеть меня с законным супругом. Ох, а если опять получится, что я останусь одна? И надо же так: чуть только кого-нибудь полюблю – и он начинает замыкаться…»

Неожиданно потеплело, дороги развезло. Грязь расползлась. Было невыносимо тяжело добираться полкилометра до рабочего места. Стекла завода казались недосягаемыми, земля превратилась в зверя, разверзшего пасть, чтобы поглотить каждого, кто на нее ступал. Ветер дул с востока. Воздушные струи, сильные, упорные, били прямо в лицо. Люди сутулились, мокрые и запыхавшиеся, шли с красными лицами, словно за ними гнались волчьи стаи. Мерзкая погода делала особенно приятным домашний уют. Однажды Мария увидела на своей шали кузнечика. Обманчивая весна чувствовалась в поле, всходы пшеницы, еще совсем молодые, сочные, зазеленели. Зеленое поле простиралось до самого горизонта – до холмов, отчетливых и выглядевших недалекими со всеми своими обрывами и лесами, тропками и оползнями. Люди мечтали о твердой почве тропинок и шоссейной дороги, когда, задыхаясь, шагали в утренних сумерках; на небе все еще мерцали звезды над черными громадами холмов с ровными и гладкими, как стекло, краями.

Мария не обрадовалась этой обманчивой весне. Но тепло расшевелило людей в городе, и площадь с надоевшим памятником была полна народу. Открыли свои зонты над лавчонками мелкие коммерсанты. По плитам тротуара забелела, как мелкие цветочки, шелуха тыквенных семечек. Новая волна пришельцев залила городок. Квартирному бюро прибавилось работы. Еще две закусочные появились в городе, допоздна по улицам бродили с песнями толпы людей – бодрых, молодых, не нуждающихся в отдыхе. Однажды кто-то стал палить, словно на свадьбе, холостыми, напугав выстрелами местных жителей, привыкших к порядку и тишине.

Мария и Стилиян выходили поздно вечером погулять, и она, как всегда, догоняя его, несла ему шапку или перчатки. Выбирая тихие улицы, они шли молча. Потом он выдергивал руку из ее руки и шагал один – кажется, довольный и увлеченный своими размышлениями. Ветви бросали на землю тени. Мария ступала на них, пытаясь быть спокойной. Но беду не обманешь.

14

Накинув пальто с подстежкой из натурального меха, сунув ноги в короткие лиловые сапожки, Фани спустилась на первый этаж своего софийского дома – там был крохотный бар.

– То же? – спросил бармен.

– Ту же отраву, – ответила она надменно, кривляясь.

Ей смешали коктейль – вермут и джин с лимонным соком, в равных пропорциях. Арабский напиток. На закуску – миндаль.

Два усатых недоросля крутились возле – им хотелось, чтобы она их угостила.

– У него сегодня день рождения, – сказал один, кивая на своего приятеля.

– У меня – день ангела, – без улыбки пробормотала Фани и поднялась.

Ей надо было забрать какие-то ценные книги, о которых ее отец, как всегда, вспомнил уже в аэропорту. Родители сдали свою квартиру многочисленному семейству. Еще в дверях Фани встретили визг и хохот каких-то маленьких диких существ, которые тут же стали дергать ее в разные стороны. Резиновый мяч пролетел, чуть не угодив в голову.

– Проходите! Не обращайте внимания на моих дикарей…

Всюду были разбросаны пеленки, вязаные ползунки и бутылочки, покрытые туманной молочной пленкой. Пахло горелым. На зеркале висела мужская шляпа с легкомысленно торчащим перышком. Лишь весельчак и неисправимый оптимист мог сотворить такое количество детей, подумала Фани. Она постояла у зеркала – перед ним ее мать расчесывала волосы медленными, размеренными движениями. Каштановые волосы, прямая, спокойная, без тени суетливости… Они обедали за круглым столом. Сейчас этот стол был отставлен к стене. На нем торчал ночной горшок – чистый, но все-таки горшок… Весь дом с удовольствием уничтожал любое воспоминание о старых хозяевах. Богатая наша фантазия наделяет наш дом сложной душой, думала Фани. Он тоскует без нас, всматривается в темноту заплаканными глазами окон: не возвращаемся ли мы? Ух ты, ах ты, какие нежности! На самом деле дом – это каменный бог, которого мы украшаем дорогой мебелью, коврами, цветами. И ждем взамен верности и вечной любви. А ему, дому-то, все равно кого впустить – пожилую супружескую чету или роту солдат.

– Я могу позвонить по телефону?

– Пожалуйста!

Женщина – растрепанная, с пеленкой, переброшенной через плечо, – повела ее в комнату. Бурная орда напирала, стремясь проникнуть в комнату вслед за ними. Женщина сгребла их обеими руками, как сноп жита, и отодвинула. Фани набрала номер, который знала наизусть. Дети стучали, пинали дверь. Она встала и повернула ключ. Когда вернулась, трубка твердила сухим, безразличным голосом:

– Да. Алло. Инженер Христов. Слушаю.

– Это я! – смущенно сказала Фани. – Извините меня…

– Не узнаю. Кто это?

В трубке слышался женский смех, звонкий, как родничок.

– Это я – Фани. Теофана.

– А, вот как… – В голосе, кажется, послышались нотки разочарования.

– Я хотела пригласить вас в кино, – проговорила Фани, удивляясь сама себе. – Я куплю билеты…

Тишина. Там размышляли. Новая волна смеха внезапно прервалась, словно женщине зажали рот. Неужели он бросит трубку? Ну что тут такого – Фани работает с ним, это он пригласил ее на стройку. Все равно что отчим!..

– Я предлагаю кое-что получше, – сказал Христов. – Завтра Меглена из второго цеха освящает дом. Что-то вроде приема. В городе, конечно. Она живет возле…

– Договорились, – сказала Фани. – Во сколько?

– В пять. Да, но ты можешь и опоздать.

Фани повесила трубку, обливаясь по́том, ненавидя себя. А дети сводили ее с ума пинками и стуком в дверь.

На улице пахло весной и обновлением, несмотря на то что стояла самая обычная гнилая осень. Угасал прекрасный закат. У нее быстрые ноги, но эта тяжесть в области сердца – недаром, недаром. Она войдет в книгу Гиннесса рекордсменкой по инфаркту («Самая молодая инфарктница», – напишут о ней!). Нет, не надо унижаться. Фани недостойна этого человека. (Недостойна?! Да он ей по плечо!)

Она не пойдет.

И, конечно же, пошла. Ровно в пять открыла калитку садика. Квадратный сельский дом, неоштукатуренный снаружи, некрашеный. Переплетения проволоки отделяют сад от заднего двора, где зреет на грядках краснокочанная и цветная капуста. Девушка во дворе встречает гостей. Одета в черное бархатное пальто с воротником из заячьего меха. Пожилая женщина в платке, костистая, с руками, спрятанными под тонкий фартук, наслаждается триумфом внучки. (У них и машина цвета капусты!)

Фани видит инженера, но отворачивается. Он один, курит. Почти вся бригада здесь – помогают накрывать на стол. Фани холодно желает девушке:

– Быть тебе невестой в следующем году!

В центре стола – вареные цыплята. Фани отрывает крылышко, берет кусочек бисквита. Инженер, кажется, тяготится обществом. Его стул скрипит, колени почти упираются в локти. Вид помятый, усталый. Да и как иначе выглядеть после любовной-то ночи. (Ну а скорбь по таинственной дочери?)

Меглена пинками сметает половики к стенке, чтобы не мешали танцевать:

– Прошу вас, товарищ инженер!

Она маленькая, плотная. Ее портрет на доске почета висит под дождем и ветром и вечно улыбается. Они с инженером – великолепная, конечно, пара. Меглена поднимает лицо. Танцуют медленно, самозабвенно. Всем ясно, что инженер ей нравится… Входит отец Меглены, садится рядом с Фани, наливает ей дешевой водки из виноградных выжимок. Рука дрожит – волнуется родитель и гордится своей дочкой.

– Машину ей купил, – говорит он. – И у сына тоже машина есть…

Вся семья работает на стройке, даже дед – ночным сторожем. Бабка помогает на кухне.

– Мы были ничем – так, песчинки, топчи кому не лень… – И показал себе под ноги неожиданно белой, красивой рукой. Высокий лоб, перерезанный глубокой морщиной, хмурится. – Сейчас все по-другому. Ты молодая, тебе не понять моей истории. Бедность…

– Поучать меня будете? – вздохнула Фани. – Лучше я потанцую.

Но она осталась сидеть, а хозяин закурил сигарету. И она тоже – легкую, дамскую. Его прадед был на селе глашатаем – сообщал людям, что приказывали. Целыми днями, иссушенный солнцем, сновал по пыльным улицам, перебросив через плечо ремень, с барабанными палочками в суме, в болтающихся на ногах ботинках – наследстве от брата, павшего в священном бою под Чаталджой. Тяжелы, точно камни, были вести, которые он нес: штрафы, суды, реквизиции, иногда вдруг – убийство. А позднее – совсем уж нестерпимо: головы (целый список) на площади, в самом центре, надетые на колья. «Каждому повелевается посмотреть на них и запомнить, потому что это разбойничьи, бандитские головы!..»

В конце концов прадед начал стесняться – сгорбился, сморщился в заплатанной своей куртке, чувствуя себя и убийцей, и виновником погромов, из-за которых драл горло и стучал палками, как во время экзекуции… Он бежал со своей семьей пешком через все Балканы.

Отец Меглены раздавил в пепельнице сигарету и широким жестом обвел комнату.

– Голыми, босыми ушли, а сейчас – видишь? Все у меня есть, столько всего, что девать некуда. Честным трудом, денно и нощно, не только руками, но и головой. Знанием… Да, девочка, – добавил он строго, – были мы все под ногами людей – пылинки, как говорится, а нынче мы сами люди. И не только все то, что у тебя перед глазами, но и имя, известное всем и каждому. Кто-нибудь может сказать: помолчи. Да зачем держать добрые-то вести за пазухой? Почему не пустить их ввысь, точно голубей, а?

Фани чуть улыбнулась, чувствуя себя настроенной почти враждебно. Хотелось возразить: незачем, мол, трубить в фанфары. Но она промолчала – этот человек вел в техникуме курс по специальности. Работал чисто, красиво, профессию свою возвел в степень искусства. И вся семья его была в порядке – трудолюбивые, исполненные достоинства люди. Что ему возразить? Он задавит ее фактами, стоит ей лишь рот открыть. Восстал из праха – ничтожный, безымянный. И вот поднимается вверх гордо и самоуверенно, как на орлиных крыльях…

– Слушайте! – воодушевленно крикнул хозяин (трубный голос – безусловно, от прадеда). Музыка умолкла, все застыли, готовые тут же продолжить танец. – В приданое за моей дочерью даю целый этаж! – Он притопнул большим, тяжелым ботинком. – Вместе с обстановкой, машиной и суммой, которую накопил лично для нее!

Все засмеялись, захлопали, принимая слова отца и как правду, и как праздничную похвальбу подвыпившего человека. Снова загремела музыка, и пары закружились, стуча каблуками по голому полу. Хозяин сказал, вздыхая:

– Пойдем, покажу тебе комнату Меглены… У нее – свой уголок, как и полагается каждой девушке.

И повел Фани в глубину коридора, в светлую продолговатую комнату с окном в сад. Кровать, покрытая родопским покрывалом, туалетный столик, телевизор. На полках – книги по токарному делу, чепуховые какие-то романы («Чтиво!» – подумала Фани), журналы мод. Томик стихов, перевод с испанского. Задержала картинка на стене, очевидно вырезанная из какого-то журнала. Аллея пожелтевших берез, солнечные лужи и молодая женщина – силуэт в черном. Соломенная шляпа, мягкие русые волосы… Облака несут новые дожди. Внизу с каллиграфией прошлого столетия, тонкими изящными буквами выведено: «Грусть».

– Не знала, – сказала Фани, – что буквы могут навевать тоску…

– А почему нет? И чистописание – тоже талант.

Христов вошел незаметно. Он молчаливо вглядывался в картину, нарисованную бог знает кем. Они оказались вдруг в комнате одни. Закрыв глаза, Фани почувствовала на талии его руки, твердые губы коснулись ее шеи. Фани быстро к нему повернулась, напряженно вглядываясь в его лицо. Карие его глаза были добрыми и вопрошающими – будто бы он сказал что-то веселое и ждал ответа.

– Здесь приятно, правда? – спросил Христов и отстранился – улыбающийся, безразличный. Подойдя к окну, воскликнул: – А хороша капуста!

– Да, – ответила Фани. – Я ужасно хотела бы превратиться в зайца…

Хлопнула калитка, послышались голоса, и они вышли встретить новых гостей – троицу неразлучных. Люди уже шутили, что едят они втроем, плечом к плечу, и спят тоже вместе, в одной кровати. Евдоким, в ярко-красной куртке, сел, широко расставив длинные ноги. Рядом с ним все мужчины как-то сразу стали серыми, безликими, одинаковыми, как просяные зерна. Его красота тревожила, вызывала удивление и зависть, а молчаливое равнодушие и застенчивость шумный и горячий народ истолковывал как маскировку, скрывающую что-то опасное и недоброе. Евдоким сторонился девушек, они, оскорбленные его пренебрежением, распускали слухи, что он «не мужик» и вообще – тип, от которого всего можно ожидать. И непонятно было, почему эти трое преданы друг другу, словно близнецы, зачатые в одной утробе. Они работали на глазах у всего строительства, но что происходило в их монастырской комнате ночью, куда не проникал посторонний взгляд, – об этом можно было только гадать. И гадали.

Драга налила водки Диме и содовой – Евдокиму, заботливо положила им бутерброды (чувствовалось, что знает вкусы того и другого), а потом села и, лукаво поглядывая исподлобья, тоже принялась жевать. Она была в летнем платье, серебристых туфлях на высоких каблуках – как на бал собралась. Черты ее лица казались Фани слишком крупными и скучными, она недоумевала, чем эта самая Драга могла привязать к себе двух мужчин, молодых и красивых. Обычная женщина, таких на улице сколько угодно. Может, белоснежные, сверкающие зубы? Или глаза, странно блестящие – совсем как эмаль? Дима и Евдоким жевали, опустив глаза, точно сыновья, покорные своей матери. Много сказок плелось вокруг этой троицы – говорили еще, что они тянут все, что под руку попадет. Фани всмотрелась в гордое и открытое лицо Димы, в нежный таинственный свет, который излучала красота Евдокима, наконец, в Драгу, скромно поджавшую коленки, любимицу неподкупного Стамена Юрукова… Нет, чистыми были эти люди – чистыми, гордыми и неопытными, как и сама Фани. Ну разве могла она в точности объяснить, например, что означал поцелуй Стилияна Христова? Она получила его украдкой, легкий, непринужденный. Объяснение в любви? Или дружеская ласка – точно поздоровался с подругой детства?

Инженер сидел напротив, спокойно и рассеянно жевал – как человек, которому все равно, чем и когда питаться. Отламывал кусочек хлеба, откусывал кусочек сыра, легко поднимал бокал, а отхлебнув, вытирал губы вышитой салфеткой. Эти кошмарные обеды… Фани резала мясо, картофель, капусту, чтобы набить ими беспомощный, беззубый рот своей бабушки… Старушка била чашки, обливалась, потом следовало переодевание и стирка – тоже забота Фани. Она возненавидела этот мучительный обряд и именно с тех пор избегала смотреть на то, как едят люди. Но сейчас смотреть было приятно.

Она обрадовалась, когда он пригласил ее. Ласково обнял и повел. Они лениво танцевали, будто одни на всем свете, колено к колену, щека его скользила по ее щеке, твердая и гладкая. У него были сильные руки, его рубашка пахла домашним хозяйственным мылом. Иногда она встречала его взгляд, полный нежности, которую трудно было бы назвать любовным чувством. Потом он танцевал с Мегленой, и все видели, как она прижималась к нему, шепча что-то на ухо. Фани пригласила безразличного, расслабленного Евдокима – он беспокойно вертелся по кругу, словно животное, попавшее в капкан.

– Что ты по сторонам смотришь? – рассердилась Фани. – Это некультурно.

– Я ищу то место, – прошептал парень. – Пойдем поищем?..

Они искали «то место», взявшись за руки. Потом Фани подождала у двери, расписанной колечками да веточками. Выйдя, Евдоким тихо спросил:

– Тебе вроде инженер нравится?

– Это не мой тип.

– Может быть. Но Мария его… вот увидишь.

– Она малограмотная.

– Именно поэтому. Все равно, понимаешь, самая удобная обувь – домашняя…

– Ты что, не видишь, какой он? Как маленький! – Фани задыхалась от обиды.

– Может быть. Но в глазах женщин он – несчастный рыцарь. Ищет свою дочь. И все – «ах» да «ох» – умирают от этих сказок. А на самом-то деле дочка его – только повод. Подъехать к нему удобно.

Рука в руку они поднялись по лестнице на крышу, остановились на площадке и принялись целоваться. Губы Евдокима были прохладны, пахли чесноком, и целовал он так странно, поспешно, словно возвращал что-то, взятое взаймы. Даже как бы из уважения… Фани с любопытством оглядела его – красивая статуя, пустой взгляд. Прижалась к нему, снова отстранилась – статуя, да и только. Неужели ни один мужчина не может по-настоящему захотеть ее? Неужели все они крутятся рядом только из-за ее денег? Из-за квартиры? Но здесь-то она была ничья, она вышла на арену голой, в чем мать родила… И снова – ничего?