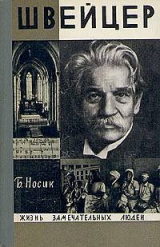

Текст книги "Швейцер"

Автор книги: Борис Носик

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)

Однако этим противоречием с господствующей доктриной либеральной теологии не ограничивались трудности, которые стояли перед новой гипотезой. Ведь конец света, предсказанный Иисусом, не наступил, апостолы вернулись к нему невредимыми. А это значит, что главное пророчество Иисуса оказалось ложным. Как же так? Профессор Хольцман объяснял, что пророчество это и вообще поздняя интерполяция. Но зачем, рассуждает Швейцер, верующие стали бы вкладывать в уста своего Иисуса пророчество, которое оказалось ложным? Подобное объяснение не казалось больше Швейцеру правдоподобным и убедительным.

Конечно, нам эти еретические гипотезы о погрязшем в заблуждениях своего времени Иисусе не покажутся столь же неожиданными и удивительными, как показались они читателю, вросшему в идеалы протестантской теологии или какой-либо теологии вообще.

Нас тут может удивить другое: отсутствие всякого страха перед священным текстом, который Швейцер анализирует, как анализировал бы любой исторический текст. И еще то, что эту главную тему своих теологических исследований Швейцер находит так рано. Один из исследователей Швейцера, Вернер Пихт, рассказывая о том, как «девятнадцатилетний рекрут... находит золотой ключик к „эсхатологической интерпретации“, говорит, что это, наверное, „самый редкий пример столь раннего определения темы и главного тезиса пожизненной научной работы во всей истории моральных наук“.

Уже по этим ранним поискам можно отметить, что перед нами если и христианин (а это оспаривало впоследствии множество теологов), то очень странный христианин. Вот что он говорит о христианстве в связи с подтверждением своей столь рано выдвинутой концепции:

«Наше христианство основано на иллюзии, поскольку эсхатологические ожидания не сбылись. На основе вполне недвусмысленных высказываний, содержащихся в двух древнейших евангелиях, я даю свое объяснение жизни Иисуса, выдвигая его в противовес тому, которое было принято у нас до сих пор и оказалось несостоятельным: а именно, даю то объяснение, что во всех его мыслях, молитвах и деяниях Иисуса воодушевляло ожидание того, что мир в скором времени придет к концу и будет основано сверхъестественное мессианское царствие. Это эсхатологическое объяснение, и оно названо так, ибо под эсхатологией („эсхатос“ по-гречески – „последний“) мы по традиции понимаем еврейско-христианскую доктрину о том, что должно случиться в конце нашего мира».

Итак, он нащупал свою тему и свой тезис, твердо решил разрабатывать их дальше и разрабатывал с упорством. И если бы мы писали просто биографию видного европейского теолога, то в этом месте наше повествование достигло бы кульминационной точки. Блистательная теологическая карьера этого человека наметилась вполне, основные идеи требовали только доказательства и развития. Но суть нашей книги в ином, и потому последуем дальше.

Экзамен у профессора Хольцмана прошел вполне благополучно, хотя у студента было неспокойно на душе. Он знал все, что нужно говорить, и он ни за что не решился бы высказать сейчас, на основе своих первых находок, сомнение в признанной всеми теологами точке зрения профессора. И все же он рад был, что у него не было случая высказать что бы то ни было. Добрейший профессор Хольцман, экзаменуя студента, вернувшегося после военной муштры, был еще более снисходителен, чем обычно. Поговорив с Альбертом минут двадцать, выслушав лишь краткую сравнительную характеристику трех синоптических евангелий, профессор отпустил его победителем и стипендиатом.

До следующего экзамена было не близко, и Альберт без нависающих над ним «задолженностей», без всякого понукания снова с головой ушел в теологию, философию и музыкальную теорию.

Жил он все это время (не считая времени службы и маневров) в помещении теологической семинарии св. Фомы, в так называемом Коллегиуме Вильгельмитануме.

Альберт довольно часто ездил домой. Пастор Луи Швейцер поражался неистовому рвению сына-студента. В детстве ничто не предвещало этого рвения. В детство Альберт сам удивлялся, что отец столько времени проводит за столом, и с неприязнью косился на пропахший книгами кабинет. Что изменило его – страсть к избранным им предметам, возраст или суровая школа тети Софи? Вероятно, и то, и другое, и третье. Узнав, что сын занялся эсхатологией, пастор покачал головой:

– Мне жаль тебя, сын мой. Никто никогда не поймет ни слова в том, что ты пишешь.

Добрый пастор был не так уж далек от истины...

А еще была музыка. Много-много музыки – рояль, теория музыки, орган, органный аккомпанемент, Бах, Вагнер. Старый профессор Якобшталь, ученик Беллермана, не признавал композиторов, живших позднее Бетховена. Но зато он не жалел сил, преподавая своему упорному ученику чистый контрапункт.

Органистом церкви св. Вильгельма в Страсбурге был родной брат Эугена Мюнха Эрнст Мюнх. Это он начал в Страсбурге серию баховских концертов и сам дирижировал ими. В этих концертах участвовал хор церкви святого Вильгельма, а за органом сидел обычно сам Эуген Мюнх, любимый учитель Альберта.

Конец века ознаменовался в Германии, да и в других европейских странах зарождением баховского культа, и церковь святого Вильгельма в Страсбурге была прославленной колыбелью этого культа. Эрнст Мюнх, новый наставник Альберта, отличался поразительным знанием Баха. В конце прошлого века еще бытовала, и притом почти повсеместно, модернизированная интерпретация баховских кантат и «Страстей». Эрнст Мюнх, его небольшой хор, а также знаменитый страсбургский оркестр стремились к простой, истинно артистической передаче подлинного Баха. Немало вечеров Эрнст Мюнх и юный Швейцер провели над нотами «Страстей» и кантат.

На всех репетициях баховских концертов за органом сидел студент Швейцер, и голос великолепного старинного органа сплетался с голосами других оркестровых инструментов и голосами певцов. В день концерта обычно приезжал учитель, Эуген Мюнх, и Альберт благоговейно уступал ему место. Но он уже знал, что не осрамится и сам, и Эрнст Мюнх знал это тоже. И вскоре стало так, что всякий раз, когда не мог приехать учитель, играл его ученик. Уже в девятнадцать лет Швейцер играл своего возлюбленного Баха с одним из лучших европейских оркестров в городе, который был колыбелью баховского культа, где знали и любили орган. Таким образом, в музыке, как и в науке, очень рано и счастливо определились увлечения всей его жизни, очень рано стало совершенствоваться его высокопрофессиональное мастерство.

И еще одно пристрастие сохранил он с детства – Рихард Вагнер. Первое, еще гимназическое впечатление от вагнеровского «Тангейзера», конечно же, не было им забыто. В Страсбурге он по многу раз слушал все оперы Вагнера, кроме «Парсифаля». «Парсифаль» в то время ставили только в Байрейте. И вот в 1896 году в Байрейте была впервые после двадцатилетнего перерыва повторена знаменитая постановка «Тетралогии». Парижские друзья прислали ему билет на спектакль, но проезд до Байрейта пришлось оплачивать самому и соответственно сократить питание до одного раза в день. Однако на сей раз искусство стоило жертв. Оркестром в Байрейте, как и раньше, при Вагнере, дирижировал Ганс Рихтер, а партию Логе, которая произвела на Швейцера особенно сильное впечатление, исполнял все тот же Генрих Фогль, удивительный певец и актер. Как зачарованный смотрел страсбургский студент на красный плащ Логе, перекинутый через плечо. на его независимую фигуру, противостоящую «мятежной силе разрушения», воплощенной в марше богов. Логе – Фогль только перебрасывал тревожно-красный плащ с одного плеча на другое, неколебимый, независимый и гордый, лицом к лицу со страшным шествием. А сила разрушения приближалась...

Сила разрушения приближалась. Она надвигалась на Германию и Европу, неумолимо, изнутри подтачивая незыблемые опоры веков, разрушая самое ценное в человеке. И юный студент, поглощенный теологией, музыкой, философией, не мог не ощущать этого. Он не раз говорил об этом с друзьями. Как противостоять «мятежной силе разрушения»? Как выстоять на позиции правды и добра?

У них было нечто, спасавшее их сейчас от тревоги, – их философские искания, мир музыки, дружба, живописные окрестности Страсбурга, зеленые холмы и леса. И все же иногда, в минуты прозрения, им становилось не по себе перед шествием «мятежной силы».

Альберт встретил как-то на улице школьного дружка из Гюнсбаха, того самого. Карла Бегнера, который был когда-то сильнее его в арифметике на уроках папаши Ильтиса. Карл выглядел как настоящий джентльмен. Он торговал бакалейными товарами, уже был женат и весьма изысканно одет. Друзья были рады встрече и поговорили немножко о том, о сем, о политике, о положении в мире, о соседях и союзниках. Бегнер считал, что давно пора навести порядок – щелкнуть по носу одних и приструнить других, которые распустились. Иначе не будет порядка в стране и международного авторитета, а ради столь высокой цели каждый, конечно, готов на многие жертвы.

Потом они простились, потому что Альберту нужно было бежать на репетицию. И уже в церкви святого Вильгельма он с неприятным чувством вспоминал о недавней беседе, пока мощные раскаты баховской кантаты не смыли начисто политические соображения школьного друга. Вернувшись поздно вечером к себе в Коллегиум Вильгельмитанум, Альберт еще уселся в своей комнате за философию и этику. Он всегда прихватывал часть ночи, сокращая сон то до шести, то до пяти, до четырех, а то и до трех часов. Альберт раскрыл Платона, и тут он вспомнил вдруг сегодняшнюю встречу с Карлом. Карл обходился без этики и философии. Философия и этика обходились без Карла. Карл был вполне доволен своим умственным уровнем, он даже рассуждал, а газеты подносили ему облегченную пищу для рассуждений – точнее, для добросовестного повторения. Вот он и говорил сегодня об остроте положения, создавшегося в стране, о необходимости щелкнуть кого-то там по носу, то ли сербов, то ли французов, то ли, наоборот, «австрияков».

В рассуждениях Карла не было и намека на этику или право. Но откуда им было взяться, много ли занималась даже гимназия этой стороной его воспитания: впихнуть знания – и хватит. Однако он мог бы додуматься, дойти до чего-то сам. А как? Ведь он не мыслит. Его не научили мыслить. Обществу удобнее, чтобы он не мыслил, а получал все в готовом виде из газет, чтобы он поручил думать за себя кому-нибудь. И он идет на это с огромной готовностью... Альберт ощутил странное, двойственное чувство. Этот Карл был симпатичен ему, встреча с ним пробуждала школьные воспоминания – стук деревенских башмаков по мощеной улице, виноградники на склонах Ребберга... Но было обидно, что этот Карл, человек из их школы, такой близкий и знакомый, идет где-то рядом, но совершенно в другой плоскости, не соприкасаясь с миром, где все эти прекрасные мысли, рожденные людьми и для людей; обидно, что он так доволен собой, так неколебимо уверен в том, что все прекрасно в мире, все идет к лучшему – для процветания его лавочки... Нет, он, Альберт, несправедлив к Карлу. Обиднее другое – то, что и философия устранилась от Карла. Она занимается теорией познания, ее не интересуют ни человечество, ни культура, ни народ. Ей претит простота и глубина. Философия презирает всякую популярность и доступность. А Карловы газеты обходятся без Канта и без этики. Они не имеют представления о праве. У них свой, вполне неандертальский уровень философствования: когда я съел тигра – это охота, когда тигр съест меня – это будет кровожадное людоедство.

Альберт поближе придвинул к столу старинное кресло, раскрыл Платона и снова забыл про друга Карла... Читать это – все равно что слушать орган: величественная и добрая музыка мысли, контрапункт идей, сложный мелодический ход; и ощущение простора, и громовые голоса небожителей.

До конца жизни Швейцер повторял, что философия греческих и римских стоиков – это величайшая философия мира. Как стремится она удовлетворить человеческую потребность во внутренней, устойчивой философии жизни! Как глубока и доступна! Как одержима духом искренности и простоты! Она побуждает к внутренней собранности и напоминает человеку о чувстве ответственности. Человек должен войти в духовные отношения с миром и ощутить единство с ним.

У стоиков Швейцер находил фундаментальное мышление, берущее за отправную точку самые существенные вопросы об отношении человека к вселенной, о смысле жизни, о природе добра, даже если на пути развития этики они не пошли дальше самоотречения. Последующие философы ушли в сторону от фундаментального мышления стоиков. А жаль...

Альберт берется за очередной том «Жизни, учений и изречений мужей, прославившихся в философии», труда, написанного еще в III веке нашей эры Диогеном Лаэртским. Здесь сохранились точки зрения древнейших и забытых философов. Здесь в основном тексты и мало критики. Вот и отлично. Альберт любит получать все из первых рук.

До рассвета оставалось немного... Укладываясь, он подумал вдруг о философе и поэте, который был особенно дорог ему. Альберт часто вспоминал его, проходя мимо дома на Старом Рыбном Рынке, на Фишмаркте, где жил этот человек – Гёте. Как все-таки странно, что Гёте, переживший могучее влияние и Канта, и Фихте, и Гегеля, остался в кругу натурфилософии, которую преподали ему стоики и Спиноза! Скромная натурфилософия самому Альберту тоже все больше начинала казаться и фундаментальной и непреходящей: она оставляла в неприкосновенности мир и природу и заставляла человека искать в них свое место, утверждать себя в них как торжествующий и творящий дух. А какое удивительное ощущение природы было у Гёте, у этого поэта, естествоиспытателя, философа!

Альберт босиком подходит к полке, хватает томик Гёте и бежит к постели. Уже три часа ночи. Вот задала бы ему тетя Софи! Он улыбается: свобода! Он открывает знаменитый гётевский «Гимн природе»:

«Природа! Мы ею окружены и объяты – бессильные выйти из нее, бессильные глубже в нее проникнуть... Она изменяется вечно, не зная ни единой минуты покоя... Жизнь – прекраснейшая из ее выдумок. Смерть – художественный прием для создания новых жизней...»

Уже засыпая, Альберт вспоминает слова Гёте: «Во мне бушует царство растений». Сам Альберт тоже часто ощущает себя растением, деревом, сосной, буком, дубом. Ему бывает почти больно, когда при нем сломят ветку...

Надо спать. Утром они собирались с друзьями в лес на велосипедах. Ведь завтра суббота.

Он засыпает счастливый. Четырех часов сна ему хватит, чтоб встать бодрым и сильным, чтобы снова засесть за книги.

Ему двадцать один год.

Глава 4

Ему двадцать один год, и он совершенно счастлив. Он здоров, трудолюбив, у него хороший дом, любящие родители, сестры; его любят друзья и родные, у него прекрасные преподаватели и наставники, которые тоже любят его. Ему дается все, чего он хочет. Может быть, в этом есть отчасти и его заслуга: в конце концов, он ведь не требует ничего несбыточного – ни царства, пи полцарства, ни даже коня.

Теплым весенним днем Альберт и его друзья катят на велосипедах за город. Прекрасное изобретение велосипед, величайшее изобретение! Одно из немногих изобретений века, не отнимающее у современного человека общения с природой.

Еще гимназистом Альберт купил себе подержанный велосипед, заработав деньги уроками математики. Может, конечно, пасторскому сыну и не полагалось разъезжать на этом новомодном приспособлении, но пастор Швейцер был терпимым во всем. Когда на первом курсе Альберт вкатил на велосипеде во двор Коллегиума, преподобный Эриксон, пожурив его для проформы, рассказал про покойного доктора Рейсса. Вот профессор Рейсс, известный теолог, ни за что не разрешил бы молодому богослову мчаться на двух колесах. Но преподобный Рейсс умер, так что ладно, бог с тобой, сын мой, катайся! И Альберт катался. Сегодня, в весенний день, выехав за город, он отстал от друзей, положил велосипед в кусты и сам лег на траву. Что ощущал он в это мгновение? Может быть, то же, что ощутил однажды русский дворянин Дмитрий Оленин, когда «отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова».

«...Вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастия и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека... „около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров... и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам“... И ему стало ясно, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар... или олень, как те, которые живут теперь вокруг него».

У Швейцера нет описаний могучего чувства единения с природой, подобных приведенному выше отрывку из толстовских «Казаков» (вообще, где ж еще сыщешь такое?), но то, что говорит Швейцер о себе, об окружающем мире, все его мироощущение, вся система его собственных метафор очень близки тому, что находим мы у Толстого, которого он читал в то время с таким восторгом. Швейцер, правда, не постиг толстовской илиады народной войны, но зато он прикоснулся к великой толстовской одиссее духа и воспринял ее всем сердцем. Так что мы не вкладываем толстовскую цитату в уста Швейцеру, а просто берем ее как гипотезу возможного ощущения.

Подобно самому Толстому, подобно его кумиру Гёте, Швейцер много раз писал о единстве жизни. И конечно же, его удивительное умение сострадать и сочувствовать было связано (как и у Толстого) с этим единством жизни, с этой способностью отождествлять себя с другим существом и другими существами. Прекрасно написал о Толстом в этой же связи Иван Бунин: «...чрезмерность страданий его совести зависела больше всего от его одержимости чувством „Единства Жизни“. Однажды, когда Толстой сидел и читал, костяной разрезной нож скользнул с его колен, „совсем как что-то живое“, и он „весь вздрогнул от ощущения настоящей жизни этого ножа“. Что ж дивиться его слезам, его стыду, его ужасу перед нищей бабой?!»

«Что ж дивиться», – говорит Бунин, но многие дивились и не могли понять, что двигало этим человеком. Так же как многие друзья Швейцера и даже самые близкие ему люди удивились бы, если бы узнали, о чем думал в ту весну счастья этот могучий, спокойный, цветущий студент, наделенный всем, о чем мог мечтать человек. А думал он о том, что растет его долг за это счастье перед природой и перед людьми, что в мире столько страданий и столько боли и что не может же он, как нормальный этический человек, только все брать, брать, брать...

Именно в эту пору, когда перед ним «открылись горизонты» новых, немалых свершений и в музыке, и в теологии, и в других науках, принял он свое решение, раздумывая о человеческом «праве на счастье».

В «Воспоминаниях о детстве» Швейцер рассказывает, как он проснулся однажды дома, в Гюнсбахе, на троицу от птичьего щебета за окном. Проснулся с томительным ощущением счастья. И с неизменной мыслью о том, что ему много дано и много с него спросится в этом мире. Мысль об эгоизме этого счастья омрачала его. Он подумал тогда, что, сберегая для себя одного эту прекрасную жизнь, можно только потерять ее. И только теряя ее для других, можно обрести ее. Так говорила древняя бескорыстная мудрость. В то утро он и дал клятву о будущем.

Позднее он так сформулировал суть своих тогдашних размышлений:

«Мысль о том, что мне дана такая исключительно счастливая юность, всегда присутствовала в моем сознании; я ощущал ее даже как нечто угнетающее; и все с большей отчетливостью вставал передо мной вопрос, должен ли я принимать это счастье как нечто само собой разумеющееся. И это, а именно размышление о праве на счастье, было вторым величайшим переживанием моей жизни. И как переживание оно соединилось с первым, преследовавшим меня с самого детства; я имею в виду мое глубочайшее сострадание боли, которая царит в окружающем нас мире. Эти два переживания мало-помалу слились в одно и придали определенность моему толкованию жизни как целого, и, в частности, моей решимости в отношении своего будущего.

Для меня становилось все более очевидным, что я не имею внутреннего права принимать как должное и свою счастливую юность, и свое здоровье, и свою работоспособность».

В Альберте росло, поднимаясь «из глубин счастья», ощущение, что он не может считать, что жизнь его принадлежит только ему. Он ощущал уже, что «человек принадлежит человеку», что «человек имеет права на человека»:

«Всякий, кто избавлен сам от боли, должен ощущать себя должным помочь утолению чужой боли. Все мы должны нести свою долю горя, выпавшего нашему миру. Смутно и неясно эта мысль зарождалась во мне и по временам оставляла меня, после чего я дышал свободно, снова воображая себя полным хозяином своей жизни. Но маленькое облачко уже поднялось над горизонтом. Порой я, конечно, мог отвернуться, чтобы не видеть его, но оно продолжало расти; медленно, но неуклонно росло оно и в конце концов закрыло все небо.

Решение я принял, когда мне был двадцать один год. В тот год, будучи еще студентом, решил я до тридцатилетнего возраста посвящать свою жизнь службе проповедника, науке и музыке. И если к тому времени достигну я того, чего хотел, в науке и в музыке, то встану на путь непосредственного служения своим ближним как человек человеку. Каким будет этот путь, подскажут обстоятельства жизни в эти последующие годы».

Забегая вперед, можно отметить, что обстоятельства, подсказавшие ему путь, оказались скорее внутренними, чем внешними. И еще то, что для всякого другого человека, не похожего на Альберта Швейцера, решение, принятое в раннюю пору юности, оказалось бы сугубо необязательным в пору зрелости и уж вовсе не таило бы неотвратимости облака, закрывающего небо. Но ведь для Швейцера главным условием зрелости было сохранение юношеского энтузиазма...

Итак, он принял решение, и в запасе у него оставалось так много (а может, так мало) – девять лет. Он упорно и спокойно шел вперед в каждой из облюбованных им областей, расширяя и углубляя в них свои познания В сфере философии его все больше интересовали просветители XVIII века, все больше волновали вопросы этики и морали, все сильней привлекала фигура Канта. Гёте по-прежнему стоял для него особняком, как могучая, величественная, но очень близкая ему личность. Что касается музыки, то он продолжал упорно изучать теорию, постигал контрапункт, участвовал в концертах. Он понес одну из первых утрат: умер Эуген Мюнх, его учитель. Именно по этому грустному поводу была написана и выпущена Альбертом его первая книжка, первая из многих. Написанная с любовью и благодарностью, она посвящена была памяти учителя и называлась «Эуген Мюнх».

В начале мая 1898 года Швейцер сдал государственный экзамен по теологии.

Профессор Хольцман был доволен Альбертом – его знаниями и его поисками. Страсбургских профессоров не смущали самостоятельные взгляды студентов, даже если эти взгляды противоречили их собственным. По ходатайству Хольцмана Альберту Швейцеру в результате экзаменов была отдана стипендия Голла. Это было нечто вроде шестилетней аспирантуры, дающей 1200 марок в год на занятия наукой при университете.

Сдав экзамен по теологии, Швейцер с жадностью набросился на философию. Жил он теперь не в Коллегиуме, а в обыкновенном жилом доме, доме № 36 по Старому Рыбному Рынку – Фишмаркту. Впрочем, дом этот был не совсем обыкновенный для всякого страсбуржца и уж совсем необыкновенный для Швейцера: когда Гёте поступил в Страсбургский университет, он жил в маленькой комнатке в этом вот самом доме 36. Гёте было в то время столько же лет, сколько Швейцеру. «Нет, покуда мы молоды, мы не собираемся идти по среднему пути!.. – восклицал Гёте в эту пору. – Мы все еще будем ничем, но уже захотим стать всем! А самое главное – мы никогда не остановимся, если только нас не принудит к этому усталый дух и тело...»

Что касается молодого Швейцера, то ему далеко до усталости – это на редкость сильный и здоровый юноша. Ему словно мало напряженных занятий богословием, философией, теорией музыки. Он увлекается старинными органами, разгадывает секреты их устройства, реставрирует их. Без него но обходится ни один баховский концерт.

Он настойчиво ищет в эти заполненные занятиями годы какую-нибудь сферу, в которой он мог бы быть полезным людям. Просто как человек, предлагающий им себя, свое время, руки, сердце.

Священник церкви св. Фомы устроил приют для бродяг и бывших преступников, вышедших из тюрьмы. Альберт вызвался помогать в сборе средств. Это был тяжкий труд. Приходилось объезжать на велосипеде знакомых и незнакомых людей, тратить на это золотые часы дня. Альберту трудно было просить, он никогда не просил для себя и впервые просил для других.

Были и еще менее приятные задания. Среди обращавшихся за помощью были разные люди, и, прежде чем помогать, пастор должен был выяснить истинные обстоятельства жизни просителя. Тогда Альберту приходилось выступать в нелегкой роли инспектора, и он снова колесил по городу на велосипеде. В своих долгих поездках он думает о раскрытом философском томе на столе, об отложенной репетиции, о недописанном философском рассуждении, которое предыдущей ночью пришло ему в голову. Этой щедрой растраты дневного и вечернего времени ему не покрыть будет ночью. Сомнения начинают терзать его, и тогда он вспоминает своего кумира Гёте, его записки о путешествии по Гарцу. В тумане, под струями ноябрьского дождя брел этот олимпиец навестить пасторского сына, переживавшего тяжкий душевный кризис и нуждавшегося в помощи. «Вот твое путешествие по Гарцу», – повторяет про себя Альберт на обратном пути, устало нажимая на педали. Он возвращается не с пустыми руками, хотя и не уверен еще, что именно так надо было бы браться за помощь этим беднягам. Может, надо было бы получше организовать все это. А может, и наоборот. Не нужно никакой организации, делать все самому – от человека к человеку.

Он часто выезжал за город на своем велосипеде. Он был по-настоящему влюблен в природу, не менее сильно, чем в музыку, в книги, в мудрые науки. Был ли он тогда влюблен в женщину? К сожалению, мы ничего не знаем об этом, потому что сам он никогда ничего не писал об интимной стороне своей жизни (он ведь был очень сдержан, весь в мать) и потому что даже у самых любопытствующих из его биографов нет об этом ни слова. Об эльзасской природе он вспоминает часто. Правда, в его книгах не сохранилось описаний прекрасных долин и гор, и объяснение этому можно, пожалуй, найти в «Воспоминаниях о детстве». Говоря о том, как волновала его природа и как он брался то за кисть, то за перо, чтобы излить это свое волнение, Швейцер признается, что он оказался неспособен к художественному творчеству (исключение, конечно, представляли его фортепьянные и органные импровизации, музыка).

Зато кумир Швейцера, Гёте, всего за какое-нибудь столетие до него, находясь в том же возрасте, выезжал – правда, на лошади, а не на велосипеде – в окрестности Страсбурга и еще дальше, в горы, и оставил нам дневниковые записи:

«Вчера мы целый день ехали верхом, но только-только Добрались до Лотарингских гор... Я посмотрел направо и увидел зеленую глубь и тихо плывущую седоватую реку. Слева надо мной нависла темная тень, тень горы, поросшей буковым лесом... И в сердце моем наступила такая же тишина, как та, что царила вокруг. Какое счастье, когда на душе у нас легко и свободно! Мужество гонит нас навстречу препятствиям и опасности... Большую радость можно завоевать лишь в большом труде, и, вероятно, в этом кроется мое самое большое возражение против любви... Когда сердце наше мягко, оно слабеет...»

Может, у поглощенного трудами Швейцера были против любви такие же возражения, как и у свободного в ту пору любвеобильного Гёте. Этого нам знать не дано. В чем его взгляды и ощущения почти наверняка совпадали с ощущениями Гёте тех лет – это в пантеистическом, радостном, но с примесью горечи, отношении к природе:

«Вся природа, – писал Гёте, – мелодия, полная глубокой гармонии. Я весел, я счастлив. И все же моя радость – это только бурная тоска по чему-то, чего у меня нет, по чему-то, чего я не знаю».

Швейцер тоже ощущал эту тоску по непостижимому и недостижимому, но чему-то недостающему. Этим недостающим для него даже в эту пору изредка омрачаемого счастья было стремление оправдать свое существование как этической личности посредством труда, посвященного материальному и духовному прогрессу общества и отдельных людей. Это и было то смутное облако, о котором он писал.

Безмятежность его счастья в эти годы омрачали размышления над положением современного человека, над парадоксами того, что называли «прогрессом».

Он начал постигать странный дисгармонический шум своего века, его диссонансы. Он часто думал об этом на загородной прогулке в горах или в ночной тишине старинного дома на Фишмаркте.

Вот все говорят о прогрессе, о его невиданных достижениях в этот непривычно долгий период мира. Запад ликует, упивается своим прогрессом, не налюбуется на него. А так ли уж велик этот прогресс культуры, да и что нужно понимать под культурой, под тем, что обозначается немецким словом «культур» или английским «сайвилайзэйшн»?

Для молодого философа несомненно, что под культурой надо понимать главенство разума, во-первых, над силами природы, а во-вторых, над склонностями, предрасположением человека. Второе скрыто от нашего взгляда, но именно второе отражает истинный прогресс. Ибо достижения первого могут служить в конечном счете как прогрессу, так и варварству, могут быть как полезны человеку, так и враждебны ему, могут ввергнуть людей в борьбу за существование еще более ужасную, чем борьба с силами природы. Так что без второго первый может оказаться даже опаснее, чем вообще отсутствие прогресса. Конечно, оба эти вида прогресса основываются на духовной деятельности человека, но все-таки первый следует, видимо, назвать прогрессом материальным, а второй – прогрессом духовным. Что означает этот духовный прогресс? То, что воля и действия индивида и массы определяются благом общества и индивидов, то есть действия их являются этическими.

Альберт хмурится, вспоминая недавнюю встречу с Карлом, разговоры в поездах о политике, бравые армейские песни, нынешние газеты, измельчание театра. Что-то не заметно в мире этического прогресса или роста гуманизма. Напротив, можно отметить дегуманизацию современного человека. Бесчеловечные, противные всякому гуманизму мысли свободно высказываются теперь в печати и с любой трибуны, даже объявляются высокими принципами. О войне говорят с таким легкомыслием, как будто это шахматы, а о людях – как о сырье, о подсобном материале политики.