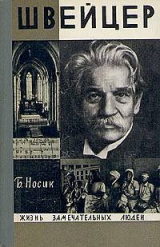

Текст книги "Швейцер"

Автор книги: Борис Носик

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)

В конце, как всегда, оптимист одержал в нем верх, и он выразил надежду на победу лучшего в людях.

Увы, Германия была тяжко больна, и, возвращаясь из Франкфурта, он видел все больше черт уже наступавшего кризиса, похожего на безумие, которым чревата сонная болезнь в джунглях Габона.

После Франкфурта у Швейцера было много концертов в Голландии, Швеции, Германии и Швейцарии. Он посетил Англию, в которой он был теперь так популярен. Он давал здесь концерты, читал лекции, репетировал без конца. Во время своих европейских «отпусков» он тоже бывал занят по шестнадцать часов в сутки. Это в Англии один из друзей сказал ему, что нельзя так изводить себя: «Нельзя жечь свечу с двух концов». И Швейцер ответил с уверенностью: «Можно, если свеча достаточно длинная».

По просьбе английской компании он сделал запись органной музыки и впоследствии, через много лет, рассказывал об этом режиссеру Эрике Андерсон:

«Это поистине тяжкая работа. Если в конце ошибешься в одной ноте, то надо все переписывать сначала. А прослушать можешь, только когда все кончено. Так уж случилось, что большинство своих записей я сделал в Лондоне. ...У меня ушло три полных дня для того, чтобы отыскать красиво звучащий орган. Наконец, я нашел такой орган в маленькой церквушке, но пастор сперва не разрешил мне играть и заявил, что ему будет мешать, если я стану делать там записи. Я подыскивал всяческие аргументы. Я даже сказал ему, что если церковь разрушат, то хоть звук органа уцелеет. В конце концов, он разрешил мне работать по ночам. Я репетировал три ночи и при этом половину рабочего времени простоял на стремянке, затыкая ватой окна, чтобы стекла не вибрировали. Во время войны церковь сгорела, но записи эти уцелели».

В университете Манчестера Швейцер прочел лекцию о философии Гёте. Характерна заключительная характеристика Гёте, которую он дал в этой лекции:

«Для него мысль и поведение были одно, и это самое замечательное, что мы можем сказать о мыслителе».

Англия осыпала его научными почестями, докторскими и лиценциатскими степенями всех видов – в области философии, музыки, теологии. Он поехал в Шотландию и с удивлением увидел там долгие летние вечера, когда солнце медлит над горизонтом, а потом еще долго-долго сочится призрачный северный свет. Это было так разительно непохоже на резкий приход черной тропической ночи. И еще одно воспоминание ходило за ним по пятам среди гор Шотландии – гюнсбахское детство, романы Вальтера Скотта, мать... Он, наверно, впервые в жизни так разоткровенничался с репортером, когда сказал однажды в Шотландии:

«Моя мать с детства очень хотела увидеть Шотландию, из-за сэра Вальтера Скотта... Я всегда думал, что вот заработаю достаточно денег, повезу ее в Шотландию и покажу ей... это была единственная страна, которую она очень хотела увидеть... она очень мало путешествовала...»

Он почти никогда не говорил о матери. Теперь ему шел пятьдесят восьмой, и в случайном интервью, даваемом через переводчицу, вдруг прозвучала острая боль потери, вечное, неизбывное чувство сыновней вины.

В университете Сан-Эндрю, где он был удостоен почетной степени, ему предложили ректорство, но он отказался, сославшись на незнание языка. В Эдинбурге после церемоний, на которых он был удостоен сразу двух докторских степеней, он позволил себе просто побродить по шотландским берегам и горам. Может, он думал здесь о доброй молчаливой Адели Шиллингер, чей дух теперь в нем, в Рене, в его учениках, может, даже в его пациентах – неумирающий дух человечности...

Он снова встретился с Чарлзом Эндрюсом, с которым говорил об индийской философии, ее этических принципах, о непричинении зла – ахимсе и о благородных джайнистах. Швейцер работал в это время над третьим томом «Философии культуры», посвященным этике уважения к жизни, и он с увлечением углублялся в изучение индийской и китайской мысли.

Для работы над книгой он поехал в свой новый гюнсбахский дом. Дом стоял недалеко от склона горы, но обращен был к дороге, проходящей через деревню. Швейцер отказался поставить дом в глубине сада. Это был «дом у дороги», открытый любому путнику, и дверь его выходила на дорогу. Доктор возвращался в этот дом из Ламбарене и заставал здесь друзей, отдыхавших после работы в Африке, направлявшихся к нему в больницу или специально приезжавших повидаться с ним. Швейцер с детства привык к шумному, «открытому» дому, куда им с Луизой разрешали приводить сколько угодно гостей. Люди не мешали ему. Новый Дом гостей был очень простой и уютный, с кабинетом, музыкальной комнатой, рабочей комнатой и конторой. Вначале Швейцер занимал переднюю комнату с видом на холмы, но потом он уступил ее гостям и перенес свои книги в спальню, выходившую окнами на деревенскую улицу, самую неприглядную комнату в доме, в которой ему было спокойнее всего.

Он как-то сказал гостье, оглядывая склон холма, подступавший к дому:

– Я построил его здесь, под скатом холма, чтобы в будущей войне пушки не добрались до него...

Он сказал это почти серьезно, и гостья ужаснулась, потому что до новой войны, как полагало беспечное человечество, так ловко перекроившее послевоенный мир, оставалось еще по меньшей мере столетие.

Дом гостей в Гюнсбахе был европейской штаб-квартирой ламбаренской больницы.

Гости здесь бывали разные. Заходили односельчане. Заезжали друзья из Парижа или Берлина. Одним из первых посетил здесь доктора его старый друг Стефан Цвейг. Писатель вглядывался после долгой разлуки в лицо друга и думал о том, что человеческое совершенство встречается так же редко, как совершенство художественное. Цвейг заметил, что в волосах Швейцера прибавилось седины, но все еще очень приятным и пластичным остается его германское лицо с большими усами и одухотворенным сводчатым лбом.

Мягкий гуманист, Цвейг не терпит авторитарности. Его друг Швейцер занят делом, он руководит многими людьми, должен пользоваться влиянием среди пациентов, и Цвейг с тревогой вглядывается в его черты... Нет, не авторитарность, другое. В Швейцере есть уверенность в своем пути, сила, даваемая уверенностью; но сила его никогда не бывает агрессивной, ибо его мысли и самое существование находятся в гармоническом согласии с жизнью; они стоят в утвердительном отношении к жизни во всех ее формах. Сила его в понимании и терпимости.

Заходит речь о христианской теологии, и протестантский священник Швейцер вдруг начинает говорить о столь близких ему китайской религии и китайских философах древности, у которых он нашел высочайшее проявление этической мысли. «Сказочный человек!» – повторяет про себя восторженный Цвейг. Цвейг делится с другом опасениями: мир катится в пропасть, но Германия сейчас вырвалась вперед в этом беге, она лидирует в состязании мирового варварства. Как жить? Что будет?

Швейцер понимает тревогу Цвейга. Он ведь сам недавно говорил обо всем этом празднично настроенной франкфуртской «элите». Но хотя знание его пессимистично, он верит, что мир одумается – сейчас, позже или через столетие.

Швейцер зовет за стол ламбаренских сестер, приехавших в отпуск, они достают больничные фотографии, развлекают гостей историями из больничной жизни. Сестры вдруг вспоминают, как доктор Швейцер поспорил недавно с миссионером, требовавшим запрещения полигамии в Габоне. Швейцер доказывал ему, что при традиционном габонском образе жизни полигамия только естественна, но ортодоксальный миссионер упорно заявлял, что африканцев, принявших христианство, нужно учить жертвовать земными радостями. И тогда доктор Швейцер сухим академическим тоном заметил, что вопрос о том, можно ли многоженство относить к земным радостям, является глубоко спорным.

Назавтра Швейцер ведет своих гостей прогуляться по воскресной тихой деревушке. Словно читая их мысли, он заходит с ними в скромную гюнсбахскую церквушку, где служил добрый пастор Луи Швейцер, где часто читает проповеди его сын. Орг а н здесь переделан по проекту доктора Швейцера, и, хотя скромное строение это не сравнится ни с Шартром, ни с парижской Нотр-Дам, Цвейг предчувствует уже будущую славу скромной деревенской церквушки – не то кирки, не то костела. Оказывается, она и то и другое – и кирка и костел. Цвейг в изумлении отмечает это, казалось бы, невозможное слияние протестантизма и католической религии, рождающее столь, на взгляд Цвейга, необходимую нынешнему миру и в таком великолепном виде расцветшую у Швейцера терпимость.

Они выходят на солнце и продолжают прогулку. Доктор говорит, что маршрут этот очень старый. Пастор Луи Швейцер любил ходить по воскресеньям со своим выводком детишек именно по этому пути: деревня, виноградники, лес, поляна, Канцельрайн.

Вернувшись с прогулки, Стефан Цвейг записывает одну из своих любимых мыслей, еще раз нашедшую подтверждение в его сегодняшних впечатлениях:

«Идеи живы столько же их приятием, сколь и встречаемым ими противодействием, творческий труд столько же любовью, сколько и ненавистью, им возбуждаемой. Претворение в жизнь – вот что единственно означает решающую победу идеи, единственную победу, которую мы готовы еще чтить. Ибо в наше время пошатнувшегося права ничто не поднимает так веру в мощь духовного начала, как пережитый живой пример – пример того, как один-единственный человек в своей правдивости проявляет мужество, достаточное для того, чтобы повысить меру правдивости во вселенной».

В марте 1933 года Швейцер снова отплывает в Африку. Миссис Рассел, провожавшая его в Бордо, писала, что он выглядел «очень усталым после своего „отдыха“ в Европе».

Как всегда, он с волнением ждал, когда на берегу покажется больница. Выйдя на берег, он с удовлетворением осмотрел свой новый причал. А потом сразу пошли дела: операции, хозяйственные хлопоты, строительство, посадки...

В свободную минуту доктор обходит территорию и видит, что сотни жестянок валяются в траве. Дожди наполняют их водой, и это прекрасный питомник для малярийных москитов. Доктор поднимает шум. Габонцы не понимают, почему он так сердится. Ну хорошо, они уберут банки, только непонятно, зачем сердится Старый Доктор. К вечеру, наконец, все убрано, Доктор возвращается к себе в кабинет. Утром у него был прием, днем уборка, он едва волочит ноги. Он вспоминает слова своего кумира Гёте о том, что в юности мы все хотим построить дворцы для человечества, к старости начинаем понимать, что сможем вычистить только его навозные ямы. Швейцер думает о том, что сегодня он накричал на свою бригаду выздоравливающих пациентов, и злится на себя. Нет, что ни говори, у габонцев лучше характер, чем у эльзасцев, он никогда не устанет это повторять. Они не хранят обиды. Покричал Старый Доктор и отошел: они отлично его чувствуют. И как жаль, что он не понимает их так же хорошо. А можно ли вообще понять другого человека? Что он знает о Елене, которая так близка? Или о маленькой Рене, с которой часами просиживал за пианино. Кстати, она не такая уж малышка. 14 января их общий день рождения, ему будет пятьдесят девять, ей – пятнадцать. И она крупная девочка. Они с Еленой оставили дом в Шварцвальде и переселились в Лозанну: для Елены климат там тоже прекрасный, а Рене нужно учиться.

С утра доктор снова ведет прием. Старик из далеких верховьев реки, приехавший с язвами на ноге, почти здоров. Как он добрался сюда, бедняга? Говорит, что неделями ждал перевоза и два дня ничего не ел. Теперь проблема – отправить назад его и других выздоравливающих.

В полдень прибегает сестра Матильда Котман и говорит, что ей удалось, воспользовавшись авторитетом доктора, уговорить капитана буксира, чтобы он забрал с собой дальних пациентов. Сестра бежит по палатам с колокольчиком и кричит: «Можно ехать до Н'Джоле и еще дальше! Скорей, скорей!»

Больные начинают собираться. Сэкономленную в больнице еду они прячут в свертки, в бутылки. Они берут побольше бутылок: в глубинке это редкость. У многих к багажу привязан новый зонтик; редко кто уезжает отсюда, не купив зонтик. Теперь самый трудный момент: больные начинают ходить по палатам и прощаться с соплеменниками. Капитан нервничает, сигналит. Сестры, Матильда и Эмма, сбились с ног, но пациенты безмятежны. Тысячу лет время не значило для них ничего. У них свое время: мгновение и столетие равнозначны. Хорошенькая белая сестра Анна идет отвлекать капитана разговорами. А врачи и сестры сгоняют отъезжающих. Сестра Анна следит заодно, чтобы те, кто взошел на борт, не отвинтили крышку у бачка с бензином, не оторвали чего в машинном отделении. Так уже бывало не раз.

Наконец удалось собрать всех. Капитан махнул фуражкой, они отчаливают. Швейцер стоит на берегу и видит, как полощутся в воздухе черные руки. Он видит, что у старика, которому он делал операцию, слезы на глазах. У него и самого слезы подступают к глазам. Он поворачивает к берегу. Вечером у себя в тесном кабинете, в обществе кошек, антилоп, попугая Кудеку и пары отчаянных обезьян он запишет:

«Корабль отходит. Черные руки прощально машут нам. Переживут ли эти люди трудности голодного путешествия? Увидят ли они снова родные деревни? С неспокойным сердцем возвращаемся мы в больницу, нормальная работа которой была нарушена этим прощанием».

Глава 16

В больнице теперь был новый хирург – доктор Ладислав Гольдшмидт, приехавший из Венгрии. Габонцы охотно соглашались на операцию, потому что это был самый решительный способ изгнать червячка болезни. К самой операции они относились со спокойным мужеством. Однажды, когда доктор Гольдшмидт, дав своей пациентке наркоз, стал, выжидая время, развлекать ее по европейской привычке всякими успокаивающими разговорами, она сухо оборвала его: «Хватит, Доктор, сейчас не время для пустой болтовни – начинайте резать».

До тридцати больных ожидали теперь очереди на операцию. Какой-то благодарный белый пациент прислал в подарок больнице большую керосиновую лампу, и в самых срочных случаях они могли оперировать даже ночью. Как-то после обеда им привезли на срочную операцию сразу трех больных с ущемленной грыжей. За 1934 год в больнице Швейцера было сделано 622 крупные операции. Вдобавок весь год свирепствовала эпидемия гриппа.

Осенью 1934 года доктор Швейцер должен был прочесть в оксфордском Манчестер-колледже курс лекций об этике и современной культуре. Для работы над лекциями ему нужны были книги, и в феврале 1934 года доктор вернулся в Гюнсбах, где работал в тиши Дома гостей. Однако он занимался и больничными делами, о чем свидетельствуют очень любопытные воспоминания доктора Бюдинга, работавшего в то время в Пастеровском институте в Париже:

«Несколько научных сотрудников изготовляли вакцину против желтой лихорадки и изучали ее действие. Им удалось изготовить препарат, который давал некоторый иммунитет. Однажды нам позвонил кто-то из Кольмара, что в Эльзасе, и попросил рассказать об этой вакцине. Человек этот сказал, что он хотел бы взять вакцину с собой в Африку и там сделать прививки нескольким пациентам больницы, а также некоторым из местных жителей. Когда он услышал, что введение этой вакцины может дать серьезные побочные реакции, он сказал, что о широкой вакцинации он сможет думать только тогда, когда на себе испробует этот препарат, чтобы оценить его действие. Его спросили, сколько ему лет, и, когда он ответил, что около шестидесяти, человек, занимавшийся вакциной, настоятельно не рекомендовал ему испытывать препарат на себе. Это не убедило его, и „доктор из Кольмара“ сказал, что он приедет завтра. Он твердил, что если, по их мнению, вакцина эта годится для африканцев, то она должна годиться и для него. Когда в лаборатории стали обсуждать этот телефонный разговор... у меня сразу мелькнула мысль: уж не был ли этим „доктором из Кольмара“ тот самый доктор Альберт Швейцер, чьи книги вызывали мое глубокое восхищение? Догадка моя оказалась правильной, и я еще до приезда доктора Швейцера попытался рассказать, как умел, об этом замечательном человеке. Когда он приехал к нам, заведующий лабораторией снова попытался доказать ему, как неразумно подвергать себя этому эксперименту. Мы решили из предосторожности положить его на два дня к себе в Пастеровский госпиталь. К счастью, организм доктора Швейцера не дал серьезной реакции на вливание. Однако он оказался очень „трудным“ пациентом, потому что никак не мог взять в толк, зачем нужны эти предосторожности и почему он должен два дня без дела валяться в госпитале».

С середины октября Швейцер читал свои лекции в Оксфорде и повторял их потом в Лондонском университете. Краткое резюме этих лекций, написанное самим Швейцером, появилось через месяц в американском журнале «Крисчен сэнчери». «Первый вопрос, на который надо ответить, – начал Швейцер, – это вопрос: „Является ли религия силой в духовной жизни нашего века?“ Я отвечу от вашего имени и от своего: „Нет!“

Швейцер отмечает, что есть еще в мире набожные люди, есть люди, которые стремятся к религии вне церкви, и все-таки он призывал твердо держаться установленного «факта, что религия не является больше силой. Доказательство? Война!». Швейцер говорит о своем возлюбленном XVIII веке, когда были сформулированы права человека, когда Кант утверждал, что даже политика должна подчиняться принципам этики, когда религиозно-этический дух стремился создать царство божие на земле. И тут дело, видимо, даже не в том, что христианская религия XVIII века была, а скорее представлялась Швейцеру столь монолитной или могучей, а в том, что именно она дала толчок этике Канта, пробуждала веру в человека, в его разум и возможности, веру, которая позднее, как писал Швейцер, уступила место робкому суеверию, преклонению перед магией формул и массовых чувств.

Дальше Швейцер прослеживает «бунт реализма против духа идеализма», с такой силой проявившийся в Наполеоне I и заявивший о себе в философии Гегеля. Швейцер говорит, что, по Гегелю, прогресс происходил автоматически, даже война каким-то путем служила прогрессу и «все действительное было разумно»: «В ночь на 25 июня 1820 года, когда была написана эта фраза, началась наша эра, эра, которая привела к мировой войне и которая, вероятно, приведет раньше или позже к гибели культуры!»

Швейцер предупреждает, что мышление выпускает из рук штурвал в момент бури и что момент этот ужасен: «Человек завоевал власть над силами природы и достиг тем самым положения сверхчеловека, став в то же время человеком глубоко несчастным! Ибо эта власть над силами природы используется не на благо человеку, а для разрушения». Швейцер говорит о машинах, создающих безработицу, об оружии: «Сирены ревут, возвещая воздушные налеты. И люди, вобрав голову в плечи, бегут в подземелья, а над ними, как сверхчеловек, летает по воздуху их собрат, наделенный огромной силой разрушения».

И вот в такой момент, когда в тысячу раз выросла потребность человека обрести идеалы, мышление пасует, не дает человечеству идеалов, необходимость в которых так велика: «Может, нам уже не уйти от судьбы? Я надеюсь, что это не так... Я думаю, что в наш век в каждом из нас заключена новая форма мысли, которая даст нам этические идеалы».

И верный своему пессимизму и своему отчаянному оптимизму, Швейцер снова призывает «смотреть на звезды»:

«Мышление, поддерживающее контакт с реальностью, должно поднимать взгляд к небесам... должно отважиться поднять взгляд на закрытые окна сумасшедшего дома. Должно смотреть на звезды и понимать, как мало места занимает во вселенной наша Земля. Смотреть вниз на Землю и понимать, как мал человек на ней... В истории вселенной жизнь человека на Земле лишь секунда. Кто знает, не будет ли Земля снова вращаться вокруг Солнца без человека? А потому мы не должны помещать человека в центр вселенной. И взгляд наш должен быть устремлен на закрытые окна сумасшедшего дома для того, чтобы мы помнили, что умственное и духовное тоже подвержено уничтожению».

В своих лекциях Швейцер последовательно ведет нас к развитию идей своей «универсальной этики».

«Чем больше мы вглядываемся в природу, – говорит он, – тем яснее мы сознаем, что она полна жизни... что всякая жизнь есть тайна и что мы связаны со всякой жизнью, которая есть в природе. Человек не может больше жить только для себя. Мы сознаем, что всякая жизнь ценна и что мы связаны с этой жизнью. Из этого знания проистекает наше родство со вселенной».

Швейцер предлагает вспомнить этику Платона и Аристотеля, которых не интересовали даже рабы и иностранцы, ведет нас к расширению этики у почитаемых им стоиков, а потом еще дальше:

«Понемногу в нашу европейскую мысль приходит понятие, что этика имеет дело не только с человечеством, но и с животными тварями. Это начинается со святого Франциска Ассизского. Объяснения, приложимые только к людям, должны быть отброшены. Тогда мы придем к тому, что этика – это уважение ко всякой жизни».

Швейцер дает здесь простейшее из определений своей этики («Добро – это поддерживать и развивать жизнь; зло – это вредить жизни и разрушать ее») и говорит, что самое полное свое воплощение в отношениях с другими людьми эта этика находит в любви.

Швейцер отмечает, что в мире падает цена жизни и уважение к ней и в лучших и в худших из людей. Но он позитивист и рационалист, он верит во всемогущую мысль и в человеческий дух, верит, что «мы идем к свету»:

«В наши дни наблюдается отсутствие мысли, которое характеризуется презрением к жизни. Мы вели войны из-за споров, которые могли быть решены силой разума. И никто не победил. Война убила миллионы людей, принесла страдания и смерть миллионам невинных животных. Почему? Потому что мы не обладаем высшим рационализмом уважения к жизни. И оттого только, что мы еще не обладаем этим, один народ боится другого народа и пробуждает страх в другом».

Швейцер бросал мысли, выношенные долгим раздумьем, сочувственной академической аудитории, но, увы, в бурном море предвоенных страстей круги не расходились далеко. Приближалась новая война и с ней волна небывалого еще одичания. Только после войны, еще через четверть века, идеи Швейцера зазвучали на всех языках мира, в том числе и на родном его немецком языке.

Мы оттого с такой подробностью остановились на лекциях, прочитанных в Оксфорде, что в них содержатся основные идеи третьего тома главной философской работы Швейцера. В работе над этим томом у Швейцера наступал мучительный, хотя и вполне плодотворный, момент. Он стал сокращать, «ужимать» разраставшуюся работу, и при этом некоторые части ее он решил выпустить отдельно для того, чтобы не делать книгу необъятной. В том же 1934 году он подготовил для издания у Бека в Мюнхене «Мировоззрение индийских философов». Личный друг Ганди Чарлз Эндрюс, а также видный пражский индолог профессор Винтерниц помогли Швейцеру подготовить это издание. Швейцер писал, что если бы он был знаком со столь же авторитетными синологами, то он непременно выпустил бы еще и книгу о классической китайской мысли, перед которой испытывал глубочайшее восхищение.

В ноябре 1934 года Швейцер читал в Эдинбурге лекции, посвященные главным образом этике и натурфилософии. Он рассматривал здесь эволюцию человеческой мысли, начиная с великих мыслителей Индии, Китая, Греции и Персии.

В Эдинбурге Швейцера познакомили с коллегой, знаменитым английским врачом сэром Уилфредом Гренфеллом, который, подобно Швейцеру, уехал далеко из дому – лечить население Лабрадора. Вот как вспоминает Швейцер об этой встрече:

«Мы сразу начали расспрашивать друг друга об организации больницы. Его больше всего беспокоило, что в периоды миграции время от времени исчезают олени; меня беспокоило, что по вине змей и воришек пропадают козы. Потом мы оба расхохотались: мы беседовали не как врачи, озабоченные здоровьем пациентов, а как фермеры, озабоченные состоянием скота».

Перед уходом хозяин дома попросил их расписаться в «Книге гостей». Швейцер посмотрел на симпатичного, худенького, седого Гренфелла и написал под его росписью: «Гиппопотам рад познакомиться с белым медведем».

В Лондоне Швейцер встретил одну ламбаренскую знакомую: он заглянул в зоосад знаменитого Риджент-парка, где жила теперь его любимая дикая свинья Текла. Вот что рассказывает о ней доктор:

«Она привыкла бродить по территории больницы, как собака, и так пристрастилась к молоденьким цыплятам, что мне пришлось выбирать: убить ее или отправить в зоосад. Здесь она стала такая прилизанная и так лоснилась, что я еле узнал ее; но, когда я ее погладил, она признала меня и хрюкнула. „Ах, Текла, – сказал я ей, – ты стала настоящая гранд-дама, но я не уверен, что ты не предпочла бы лакомиться цыплятками!“

В Англии его принимали с теплотой, и он все больше чувствовал здесь себя дома. Над Германией сгущались тучи. Он получил несколько писем от старых друзей и коллег, все примерно одного содержания:

«Когда приедешь в Германию, пожалуйста, не заезжай ко мне. Я не решаюсь высказываться... не могу рисковать своим невмешательством или поставить под сомнение свои убеждения».

До французского Эльзаса, впрочем, «новый порядок» еще не докатился, и в день шестидесятилетия Швейцера Страсбург назвал в его честь один из своих прелестных парков.

В ноябре Швейцер должен был вернуться в Эдинбург и прочесть второй цикл лекций. Ему было уже за шестьдесят – возраст, в котором уважающие себя чиновники колониальной габонской администрации, как правило, отходили в небытие. Он работал, как целое министерство, набитое чиновниками, и считал, что ему еще рано отдыхать. Когда один из репортеров спросил его, почему он не хочет просто путешествовать и осматривать достопримечательности Англии, он ответил, что туризмом он думает заняться после семидесяти пяти лет. А в ту весну он решил воспользоваться полугодовым промежутком, остававшимся до нового курса лекций, и поехать не в Лозанну и даже не в Гюнсбах, а в Ламбарене.

Ламбарене встретило его своими обычными заботами. Доктор Гольдшмидт был по горло занят операциями. С лесоповала все чаще привозили искалеченных: рабочие из глубинных районов без должного страха смотрели на подъезжавшие вагонетки и пытались остановить их рукой, лесоторговцы же думали только о своих прибылях. И доктор Швейцер с грустью отмечал, что пациентов от всех этих колонизаторских затей у него все прибавляется и прибавляется – малярийные, покусанные, покалеченные...

По-прежнему было много отравлений, и в одном из писем Швейцер восклицает: «Что за жуткое место Экваториальная Африка с ее бесчисленными трагедиями, в числе которых отравление играет столь заметную роль!» Мысль о яде редко покидает габонца. Однажды доктор слышал, как один пациент, которому он под наркозом выскребал язву, рассказывал другому: «Да, Доктор хотел меня убить. Он положил мне яду в нос, и я умер. Только яду у него было недостаточно, и вот я ожил!»

Доктор Гольдшмидт добился в это время хороших результатов в лечении слоновой болезни, и Швейцер с торжеством писал об этом друзьям.

Штат в больнице Швейцера все время менялся: менялись не только врачи, но и санитары. В трудный год нового строительства снова ушел от доктора бесшабашный Джозеф. «Заработок больше не удовлетворяет его, – с раздражением и грустью записал тогда доктор. – Он женился и хочет испортить свою жену, энергичную ирассудительную женщину, европейскими одеждами, как несколько здешних лесоторговцев уже испортили своих жен. Но на жалованье санитара ему не сделать этого, потому он и решил заняться лесоторговлей». И, излив свое раздражение безрассудством этого взрослого ребенка, доктор записывает с грустной нежностью: «Отъезд человека, который был моим помощником с первых дней, огорчает меня, но мы остаемся добрыми друзьями. Если одному из нас понадобится помощь, другой непременно ее окажет, а Джозеф продолжает именовать себя „Первый медицинский помощник доктора Швейцера“.

Впрочем, ведь в эти годы Джозеф был уже далеко не единственным габонцем-санитаром. Были другие, уступавшие старому Джозефу в веселой бесшабашности и знании языков, но зато превосходившие его медицинскими знаниями, преданностью больнице, старанием, беззаветностью. Это были «молодой Джозеф», санитар Булинги, сестра Доминик, окрестившая своих дочек Мадам Матильда и Мадам Эмма.

Когда Швейцеру пришлось, наконец, расстаться и с Булинги, он писал друзьям:

«В начале апреля Булинги, один из первых моих африканцев-помощников, вернулся в свою деревню, километров за двести отсюда к югу. Он прослужил у меня десять лет. Он обслуживал палату послеоперационных больных и помог спасти множество человеческих жизней... Он болел последние три года и выполнял у нас легкую работу, но теперь он больше уже не в силах выносить тоску по родной деревне. С грустью мы следили за его лодкой, уносившей от нас верного старого помощника».

В начале осени 1935 года Швейцер вернулся в Европу. Сентябрь и октябрь он провел в Гюнсбахе, готовя английское издание своей книги об индийских философах. В предисловии к этому изданию Швейцер с благодарностью называл глубокие работы своего друга Роллана о Рамакришне и Вивекананде и труды Шопенгауэра, которые еще в юности первые познакомили его с индийской мыслью. Однако Швейцер сразу же предупреждал и о своих разногласиях с Шопенгауэром, который воспринял индийскую философию как чистое жизнеотрицание. Швейцер считал, что особенностью индийской философии является слияние жизнеотрицания и жизнеутверждения.

Швейцера не удовлетворял анализ индийской мысли, данный европейцами, которые, на его взгляд, не попытались установить черты общности между философией Запада и индийской философией. Между тем, по мнению Швейцера, существуют основные моменты, общие для всех философий: для Швейцера это прежде всего жизнеотрицание и жизнеутверждение, проблема мира, отношение философа к этике и проблемы этики.

У Швейцера было немало точек соприкосновения с индийской философией при всех расхождениях с ее жизнеотрицающим характером. Вот что писал он об учении Будды:

«Даже если заповедь „не убий“ и „не причини боли“ начинается не с Будды, он является тем не менее зачинателем этики сострадания. Ибо это он решил поставить на почву сострадания эту заповедь, проистекавшую первоначально из идеи отказа от действия и сохранения себя чистым от мира...»

Швейцер высоко отзывается об универсальности индийской этики, которая в своем развитии пришла к признанию «того факта, что наше этическое поведение должно касаться не только нашего ближнего – человека, но и всех живых существ. Проблема безграничности сферы этики и безграничности требований, которые на нас накладывает этика, – эта проблема, которую даже сегодня европейская мысль старается обойти, – для индийской мысли существовала больше двух тысяч лет...»