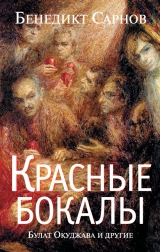

Текст книги "Красные бокалы. Булат Окуджава и другие"

Автор книги: Бенедикт Сарнов

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

У меня просто камень с души свалился. По сравнению с ужасной мыслью, что жена не сдержала своей страшной клятвы и снова – в очередной раз – выгнала сына из дому, весть о звонке из КГБ показалась мне просто манной небесной.

Эту историю я уже рассказал однажды (во второй книге своих воспоминаний «Скуки не было»). Но тогда я сделал это совсем не с той целью, с какой делаю это сейчас.

Едва только на заре нашей «перестройки»

начала приоткрываться завеса над тайнами КГБ, на страницах газет стали появляться статьи, в которых всерьез обсуждались не только факты и обстоятельства, но и самые невероятные фантазии, легенды и слухи, связанные с таинственной деятельностью этого всесильного ведомства. И то и дело по этому поводу стало мелькать слово «зомби». Были, мол, где-то там, в ихсекретных лабораториях, созданы лучи, с помощью которых любого человека можно превратить в зомби. Пооблучают такими лучами какого-нибудь высоколобого интеллектуала, славящегося крайней независимостью своих суждений, и он превратится в живую куклу, «биоробота», покорно выполняющего чужую волю. Не только поведением, но даже самыми тайными его мыслями будут управлять с помощью этих невидимых лучей.

Если не ошибаюсь, ни к какому определенному выводу на этот счет пока так и не пришли. Вопрос до сих пор остается открытым: то ли в самом деле были у них эти лучи, то ли все это выдумка, плод чьей-то испуганной фантазии.

Но мы, жившие в то время, знали, что такие лучи у них действительно были.

Как и все, я тоже жил под постоянным воздействием этих смертоносных лучей, этого владевшего нашими душами мистического страха.

И история про то, как легко и беспечно я отреагировал на телефонный звонок ОТТУДА, была мною рассказана совсем не для того, чтобы похвастаться: вот, мол, каким я был храбрецом.

Вспомнил и рассказал я ее с прямо противоположной целью. Хотел сказать, что власть над нами долгие годы давившего нас мистического страха нынче уже не та: таинственные лучи потеряли свою магическую силу.

А сейчас попробую взглянуть на ту же коллизию с другого бока.

В этом мне поможет короткий отрывок из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема»:

...

Я оглядел дом и двор. <…>

На веревке, протянутой вдоль веранды дома, сушились огненные связки перца и темно-пунцовые сосульки чурчхели. У крыльца, ведущего в горницу, был разбит палисадничек, где цвели георгины, вяло пламенели канны, золотились бархатки.

Два рыжих теленка, помахивая хвостами, паслись во дворе. Процессия индюшек во главе с зобастым, клокочущим, похожим на распахнутый аккордеон индюком прошла в сторону кухни. За забором, ограждающим двор, зеленела кукуруза с крепкими, уже подсыхающими початками на каждом стебле. Сквозь листья тутовых и алычовых деревьев, разбросанных на приусадебном участке, далеким греховным соблазном детства темнели виноградные гроздья.

И вдруг мне почудилось, что скоро я больше никогда не увижу ни этого дыма над абхазской кухней, ни этого сверкающего зеленью травы дворика, ни этой кукурузы за плетнем, ни этих деревьев, притихших под сладкой ношей созревшего винограда. Все это для меня кончится навсегда. Томящая тоска охватила мою душу. <…>

Я взглянул на дядю Сандро и понял, что именно он виновник моих тоскливых предчувствий. Мне захотелось отвести с ним душу, и я, взяв его под руку, отделил от компании. Мы стали прогуливаться по дворику.

– Что-нибудь случилось? – спросил он.

– Мне страшно, дядя Сандро, – сказал я ему откровенно.

– Чего ты боишься? – спросил он у меня.

– Ох, и попадет мне, дядя Сандро, ох, и попадет мне за то, что я описал твою жизнь! – воскликнул я.

– Мою жизнь? – повторил он с обидчивым недоумением. – Моя жизнь у всей Абхазии на виду. Люди гордятся мной.

– Попадет, – повторил я… – хотя бы за то, что я описал, как Лакоба в присутствии Сталина стрелял по яйцу, стоявшему на голове у повара. Попадет мне за это!

– Глупости, – сказал дядя Сандро, пожимая плечами… – Лакоба был замечательный стрелок, и он всегда попадал по яйцам, а в голову повара никогда не попадал. Вот если бы он попал в голову повара, тогда об этом нельзя было бы писать. <…>

– Ах, дядя Сандро, – сказал я, – они по-другому смотрят на это. Ох, и попадет мне!

– Заладил! – перебил меня дядя Сандро. – Что, КГБ боишься?

– Да, – застенчиво признался я ему.

– Ты прав, КГБ надо бояться, – сказал дядя Сандро, подумав, – но учти, что там сейчас совсем другой марафет. Там сейчас сидят другие люди. Они сами ничего не решают. Это раньше они сами решали. Сейчас они могут задержать человека на два-три дня, а потом. <…>

– Что потом? – не выдержал я.

– Потом они спрашивают у партии, – отвечал дядя Сандро, – а там, внутри партии, сидят специалисты по инженерам, по врачам и по таким, как ты. По разным отраслям. И вот человек из органов спрашивает у них: «Мы задержали такого-то. Как с ним быть?» А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли. Он находит карточку этого человека, читает ее и уже все знает о нем. И он им отвечает: «Это очень плохой человек, дайте ему пять лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой. Дайте ему три года. А этот человек просто дурак! Пуганите его и отпустите». Если надо дать человеку большой срок, они туда посылают справку, чтобы документ был. А если маленький срок, скажем два года, – могут просто по телефону сказать.

– Да мне-то от этого не легче, как они там решают, – сказал я, – страшно, дядя Сандро.

Мудрый дядя Сандро вроде бы высказывает ту же мысль, какую хотел выразить я своим рассказом о моей беспечной реакции на звонок оттуда. Да, времена уже не те, кое-что действительно изменилось. Но к тому, что описавший его жизнь автор не в силах преодолеть свой страх перед КГБ, он относится не только с пониманием, он это даже одобряет: «Ты прав, КГБ надо бояться!» Только полный болван, не понимающий, в каком он живет царстве-государстве, может не бояться КГБ. И только наглый лгун может делать вид, что у него в душе не осталось и тени этого страха.

И тут, покопавшись в себе и припомнив кое-какие факты и обстоятельства, должен признаться, что таким болваном я все-таки не был.

Самым стыдным из этих припомнившихся мне фактов и обстоятельств было воспоминание о том, как я себя вел и что чувствовал, оказавшись в зале суда во время процесса над Синявским и Даниэлем.

Но тут надо сперва объяснить, как и почему я в том зале оказался.

С Синявским я тогда был знаком шапочно

(нас познакомил однажды в театре, в «Современнике», Аркадий Белинков), а Юлика Даниэля знал хорошо: он был близким другом Шурика Воронеля, с которым мы тогда подружились. Мы часто встречались в одних компаниях. Однажды после какого-то дружеского застолья Юлик даже прочел собравшимся свой рассказ про черного кота – самый, впрочем, невинный из всех его подпольных сочинений.

От Шурика я и узнал о том, что Андрей и Юлик арестованы: он примчался ко мне прямо из КГБ, куда его сразу же потянули в качестве свидетеля, поманил из комнаты на балкон и там шепотом сообщил потрясающую новость. Я спросил его, как он думает: что означает этот арест? Начало новой эпохи? Или это локальный, частный случай? Подумав, он ответил, что частный случай. По этому ответу я сразу понял, что Шурик знает больше, чем рассказал. Да и рассказ Юлика про секретаря райкома, по ночам превращавшегося в черного кота, тут мне припомнился.

А через несколько дней факт ареста Андрея Синявского и Юлия Даниэля, сочинявших пасквильные антисоветские произведения и публиковавших их на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, стал достоянием гласности. В «Известиях» появилась большая статья некоего Дмитрия Еремина (в справочнике Союза писателей он значился как прозаик, поэт и публицист, но до той известинской статьи я никогда не слышал этого имени) под названием «Перевертыши». Всем было ясно, из какого источника автор черпал материал для этой своей статьи. Точнее – КЕМ эта статья была ему заказана.

Позже статьи этого рода – о Сахарове, Солженицыне, Войновиче, Галиче, Владимове – стали появляться с известной регулярностью, жанр сложился, обрел некие канонические черты и даже получил в нашей среде определенную кличку: «лубянский пассаж».

Но статья Еремина «Перевертыши» была первой ласточкой. Как сразу было отмечено нашими старшими товарищами, она была состряпана в лучших традициях тридцать седьмого года. И это явно диссонировало с веяниями новой эпохи, разоблачившей злоупотребления Сталина и восстановившей, как тогда принято было говорить, «ленинские нормы партийной и государственной жизни».

Обо всем этом и заговорили некоторые смельчаки на писательском собрании, созванном буквально на следующий день после появления ереминской статьи. Резче всех об этом лубянском пассаже высказалась Любовь Кабо. Она прямо сказала, что от этой статьи на нее повеяло хорошо ей знакомым ароматом тридцать седьмого года.

И вот тут на трибуне появился Виктор Николаевич Ильин.

– Товарищи! – сказал он. – Вы все меня хорошо знаете. Знаете, что я и сам был жертвой тех… – он слегка запнулся, стараясь найти подходящее слово, и тотчас же его нашел, – тех перегибов партийной линии, которые имели место в тридцать седьмом году. Тогда, как вы знаете, репрессиям подвергались ни в чем не повинные люди, честные коммунисты. А тут… У меня в сейфе лежат пасквильные сочинения упомянутых перевертышей. Каждый желающий может зайти ко мне и ознакомиться, чтобы лично, так сказать, убедиться, что тут нет никакой липы…

Речь произвела впечатление. А некоторые мои коллеги, которых я всегда считал своими единомышленниками, искренне осуждали «перевертышей». Одни из них говорили, что можно и нужно, конечно, критиковать наши недостатки, но нехорошо выносить сор из избы. Другие возмущались тем, что в печатных, подцензурных своих сочинениях они писали одно, а в подпольных, отправлявшихся за рубеж, – совсем другое, противоположное.

Так или иначе, но никому из присутствовавших на том бурном собрании не пришло в голову воспользоваться любезным приглашением Виктора Николаевича.

А мне – пришло.

На другой же день я явился к нему в его маленький скромный кабинетик и, вежливо поздоровавшись, сказал, что хотел бы ознакомиться с сочинениями Синявского и Даниэля, которые, как он вчера сказал, именно для этой цели хранятся у него в сейфе.

– А вы есть в списке, утвержденном секретариатом? – спросил он.

– А-а, – сказал я. – У вас есть такой список… Простите, значит, я вас неправильно понял.

И направился к двери.

– Погодите, погодите, куда же вы? – остановил он меня. – Присядьте.

Я присел.

Он некоторое время изучал меня своими буравчиками, что-то прикидывая, соображая. Наконец спросил:

– А зачем вам это?

Вопрос был не такой уж глупый. Он ведь прекрасно понимал: прямо вот так вот взять и сказать, что да, мол, не верю – ни вам, ни вашим славным органам, ни вашим лживым статьям в газетах, – у меня язык не повернется. А кроме этого, какой еще тут мог быть ответ?

Но ответ у меня был. Я сказал, что мне часто приходится выступать перед молодежью с лекциями о современной советской литературе. Меня наверняка будут спрашивать, кто такие Синявский и Даниэль, что они сделали, за что их арестовали. Как мне на это отвечать? Цитатами из дурно пахнущей статьи Еремина?

– Да, – вздохнул он. – Дмитрий Иванович и сам недоволен своей статьей. Вчера приходил, жаловался. Он-то старался написать как можно доказательнее. Но в редакции ему все цитаты вычеркнули. Нельзя, говорят, предоставлять трибуну врагу…

Он помолчал и вроде как заколебался. Мне даже показалось, что он сейчас встанет, откроет сейф, вынет оттуда тамиздатские книги Синявского и Даниэля и кинет их мне: нате, мол, наслаждайтесь!

Но вместо этого он наклонился ко мне и – почему-то вполголоса – спросил:

– Вы член партии?

Вообще-то ему полагалось бы это знать. Но, видно, слишком много было у него таких, как я, пасомых, чтобы помнить про нас всех.

Я отрицательно покачал головой. И в тот же миг все его колебания (если считать, что они были) кончились. Решение было принято.

Он кратко пересказал мне содержание повести Юлика Даниэля «Говорит Москва!».

По старым понятиям, в которых мы с ним оба были воспитаны, даже этот краткий пересказ тянул на десять лет без права переписки. Но понятия эти были уже отринуты новой эпохой. Поэтому я пробормотал что-то в том смысле, что художественное произведение – не листовка, что высказывания персонажей могут и не выражать точку зрения автора и что гротеск – законный художественный прием. Чтобы выяснить истинный смысл произведения, надо его проанализировать, а для этого прежде всего – прочесть, а не узнать содержание его в чужом пересказе.

Но все эти мои рассуждения не произвели на Виктора Николаевича никакого впечатления.

– Что тут говорить, – заключил он нашу беседу. – Они совершили преступление и понесут соответствующее наказание.

Этой заключительной фразой он ясно дал мне понять, что считает инцидент исчерпанным. Я, разумеется, так не считал.

Как вскоре выяснилось, и он тоже.

События тем временем развивались

по намеченному начальством плану. В газетах появлялись все новые статьи, клеймящие презренных перевертышей. Сочувствующие «перевертышам» писатели либерального толка тоже не молчали. Было сочинено и отправлено в высокие инстанции письмо в их защиту. Подписали это письмо восемьдесят членов нашего союза, в их числе был и я.

Письмо, на мой взгляд, было довольно глупое. Вместо того чтобы объяснить начальству, что писателя за его сочинения можно судить, как учил классик, лишь судом, им самим над собою признанным, члены СП, подписавшие то письмо, заявляли, что готовы взять своих провинившихся коллег на поруки(была тогда такая форма: коллектив предприятия мог взять на поруки какого-нибудь проворовавшегося или по пьянке надебоширившего своего члена и тем самым спасти его от тюрьмы). Сочинив и отправив наверх такое письмо, мы как бы признавали вину арестованных писателей перед обществом.

Я назвал это обращение к начальству глупым, но тут проявилась не столько глупость авторов подписанного нами текста, сколько общая, всем нам свойственная робость. Казавшаяся тогда, да и не только казавшаяся, но и на самом деле бывшая по тем временам несказанной смелостью. Ведь письмо это было первым в череде последовавших за ним, и каждое последующее было смелее предыдущего. Потом подписанты уже не просили, а – требовали. Что же касается этого – первого – письма, то, будь оно чуть смелее, под ним никогда не поставили бы своих подписей аж целых восемьдесят писателей: хорошо, если бы таких смельчаков набралось с десяток.

Никакого ответа на это наше коллективное послание мы, разумеется, не получили. А Виктор Николаевич Ильин на мой визит к нему все-таки – хоть и с некоторым опозданием – ответил.

– Бен? Здравствуй, – услышал я однажды в телефонной трубке знакомый женский голосок. – Это Инесса…

Инесса была очень милая девушка, исполнявшая в Московском отделении Союза писателей попеременно самые разные секретарские должности.

– У меня тут лежит для тебя конверт. Виктор Николаевич оставил. На твое имя.

– Какой еще конверт? – удивился я.

– Понятия не имею, – сказала Инесса.

– Вскрой и погляди, что там, – предложил я.

– Не имею права. Он запечатан.

– Ладно, зайду как-нибудь, – слегка обескураженный, буркнул я.

– Не как-нибудь, а сегодня, – строго возразила Инесса. – Виктор Николаевич сказал, что это срочно.

Заинтригованный этой срочностью и секретностью, я отправился в союз за таинственным конвертом. Он был на удивление тонок и легок. На ощупь мне даже показалось, что он пуст. Уж не розыгрыш ли? Да нет, не похоже: хорошо мне знакомым аккуратным канцелярским почерком Виктора Николаевича на нем были выведены мои инициалы и фамилия.

В недоумении (что бы все это могло значить?) я надорвал конверт и извлек из него какую-то невзрачную бумажонку. Это был билет на право входа в зал Московского городского суда, в котором завтра должен был начаться открытый, как писали об этом газеты, процесс над Синявским и Даниэлем.

Слово «открытый», разумеется, никто всерьез не принимал. Всем, кто, подобно знаменитому зощенковскому герою, присматривался к нашей стране уже не первый год, было совершенно ясно, что без специального пропуска или билета на такой «открытый» процесс не попадешь. А пропуска или билеты получат не абы кто, а люди проверенные, на реакцию которых можно твердо положиться: когда надо молчать, они будут молчать, а когда понадобится, чтобы из зала раздались голоса «Позор!» или еще что-нибудь в том же роде, такие голоса непременно раздадутся.

И вот в число этих «проверенных» попал и я.

Я, конечно, прекрасно понимал, что билет, оставленный мне Виктором Николаевичем, – отнюдь не знак особого его ко мне доверия. Скорее наоборот. Билет был мне дан, так сказать, в назидание. Чтобы я лично убедился, собственными своими глазами поглядел и собственными ушами услышал, как эти «перевертыши», в вину которых я не верил, будут признаваться в совершенных ими преступлениях.

Билет мой, как я понял, внимательно его изучив, давал мне право присутствовать на суде не все отпущенные на него три дня и даже не весь завтрашний день, а всего лишь одно – вечернее – заседание этого первого дня начинавшегося судебного разбирательства. Но и этих нескольких часов мне вполне хватило.

Когда я вошел в еще наполовину пустой зал суда,

Юлик и Андрей уже заняли свои места на скамье подсудимых. Я прошел совсем близко от них: вполне мог бы протянуть и пожать им руки.

Как потом я узнал, на последующих заседаниях некоторые так и делали.

Но я этого не сделал. Я даже не поздоровался с Юликом, который, в отличие от Андрея, глядевшего куда-то вбок, смотрел прямо на меня. Я даже не кивнул ему. Только поглядел многозначительно ему в глаза, стараясь вложить в этот взгляд все, что не решился (мне даже в голову не пришло, что это возможно) сказать ему вслух.

Пять лет спустя, когда Юлик вышел на свободу и мы с ним встретились (не в первую встречу, конечно, а позже, когда эти наши встречи стали постоянными), он однажды не удержался и спросил:

– Бен, а почему вы тогда, в суде, со мной не поздоровались?

Я сказал:

– Страшно было.

Он кивнул:

– Я понимаю.

Но по глазам, по выражению его лица было видно, что ничего он не понимает. Да тут и трудно было что-нибудь понять. Я и сам не понимал, что случилось со мной в ту минуту.

Да, это правда, я не осмелился поздороваться с ним потому, что, когда я проходил мимо него, сидевшего на скамье подсудимых, все мое существо сковал страх. Но ведь когда я ходил к Ильину, и когда подписывал письмо в защиту Юлика и Андрея, и когда ездил вместе с Шуриком Воронелем к Паустовскому и Каверину уговаривать, чтобы и они тоже поставили под тем письмом свои подписи, – я не испытывал никакого страха. И так же не испытывал никакого страха, когда обсуждал по телефону (не сомневаясь, что все наши телефонные разговоры прослушиваются) с тем же Шуриком и с другими нашими общими друзьями и знакомыми, какие еще мы можем предпринять шаги для защиты Синявского и Даниэля.

Обо всем этом Юлик знал: у него ведь были свидания с женой, Ларисой, которая ему про все эти наши хлопоты рассказывала. И именно отсюда этот его изумленный вопрос: «Почему вы тогда со мной не поздоровались?» И ответ мой: «Страшно было!» – решительно ничего тут не объяснял. А почему, собственно, мне было страшно? Чего я мог бояться? Что наше рукопожатие засекут гэбэшники, которыми битком был набит зал? Так ведь мое отношение к этому суду и без того не было для них секретом! Я ведь выражал это свое отношение открыто!

Когда – после разговора с Юликом – я задал этот вопрос самому себе, припомнив и проанализировав тогдашние свои ощущения, я ответил на него примерно так.

В том открытом своем заступничестве за арестованных Юлика и Андрея я (не я один, все мы) подчеркнуто от них дистанцировался. Делал вид, что озабочен вовсе не их судьбой, что волнуют меня во всем этом деле прежде всего интересы – или, лучше сказать, репутация – государства: поступательное движение нашего общества от осужденного партией наследия «культа личности» к восстановлению и торжеству «ленинских норм».

Поздоровавшись с Юликом, я бы нарушил эту дистанцию, и те, кто наблюдал за нами в тот момент (а такие наблюдатели – я в этом не сомневался, – конечно же, были!), сразу увидели бы, что все мои разглагольствования о том, что мною движут исключительно эти высокие, государственныесоображения, – не что иное, как блеф. Что на самом деле мы с ним (с Юликом) – заодно и заступаюсь я за него потому, что мы – единомышленники.

Поздоровавшись с ним, а тем более обменявшись рукопожатиями, я сразу же засвечусь. И не только сам засвечусь, но и брошу тень на всю так ловко сконструированную нами и единственно возможную в тех условиях систему защиты.

Это рациональноеобъяснение моего постыдного поведения, несомненно, отражало реальность тогдашнего моего сознания. Именно эти соображения – скорее даже не соображения, а какие-то обрывки, клочки мыслей – промелькнули тогда в моем парализованном страхом мозгу. Но страх, сковавший меня в тот миг, был иррационален. И этот иррациональный, не поддающийся никаким логическим объяснениям, мистический страх не оставлял меня ни на минуту в течение нескольких часов, которые я провел – протомился, промучился – в том зале.

Зал был небольшой,

он мог вместить никак не более сотни зрителей. Но во всем этом зале (так, во всяком случае, казалось мне тогда) я был единственной белой вороной. Все остальные – я в этом не сомневался! – были переодетые гэбэшники.

Это было, конечно, не совсем так. Было в том зале еще несколько – таких же, как я, – отщепенцев, которым билеты были даны (как и мне) в назидание. Не говоря уже о сидевших в первом ряду женах подсудимых, усердно записывавших каждое слово. Да и среди других зрителей, запущенных в этот зал, были, наверно, не только гэбэшники, но и какие-нибудь проверенные партийные и комсомольские активисты, передовики-рабочие.

Атмосфера в зале, однако, царила откровенно гэбэшная.

Юлик (то заседание, на котором выпало присутствовать мне, целиком было отдано его допросу) держался великолепно. Свободно, непринужденно, открыто. Более всего меня поразила в его ответах на вопросы прокурора и судьи великолепная реакция.

Прокурор был болван, и на его дуболомные вопросы отвечать было не слишком трудно. Но председательствующий – Лев Смирнов – был слеплен совсем из другого теста. Это была тонкая штучка. Он держался как рафинированный интеллигент. Вкрадчиво, доверительно, чуть ли даже не сочувственно спрашивал:

– Но коли вы не видели в своих занятиях ничего предосудительного, зачем же тогда вы взяли себе псевдо´ним?

И было совершенно очевидно, что слово «псевдоним» он произносит с необычным ударением – на «о» – не потому, что не знает, как правильно надо его произносить, а как раз именно потому, что именно вот такое, необычное ударение считает правильным. И я, даже забыв на мгновение о своем мистическом страхе, задумался: а может, и в самом деле надо говорить не «псевдони´м», а «псевдо´ним», по аналогии с такими словами, как «синоним» или «антоним»…

– Вот вы только что сказали, Даниэль, – продолжал председательствующий в том же доверительном тоне, словно дело происходило не в суде, а на какой-нибудь филологической дискуссии, – что вовлекли в это дело вашу знакомую француженку… Вы ведь писатель, стилист… Вы должны тонко чувствовать не только смысловые, но и эмоциональные оттенки каждого слова. Вам не кажется, что это употребленное вами выражение – «я вовлек» – как бы само уже таит в себе признание, что дело, в которое вы ее вовлекли, – нехорошее дело? Вовлекают ведь обычно во что-то нехорошее…

– Ну почему же, – мгновенно парировал Юлик. – Я много раз слышал такое, например, выражение: «вовлечь в коллектив»…

По залу прошел легкий гул, в котором мне померещился даже некоторый оттенок одобрения. Но меня тут же отрезвил сидящий рядом со мной гэбэшник. Обернувшись ко мне, он возмущенно прошипел:

– На кого он работает? Неужели здесь, в этом зале, могут быть люди, на которых он работает?!

И новая волна страха окатила меня. Я молчал, вжав голову в плечи, всем своим видом стараясь показать, что это – не я, что даже если здесь, в этом зале, и есть отдельные отщепенцы, на которых «работает» Юлик, так легко и находчиво отбивая блестящие фехтовальные выпады председателя суда, то у меня с такими людьми нет и не может быть ничего общего…

Процесс над Синявским и Даниэлем

был в 1965-м. А мой телефонный разговор с позвонившим мне кагэбэшником и мой визит к Булату – в начале 70-х.

Много чего произошло за эти годы такого, что постепенно освобождало меня от этого страха.

Не одного меня, конечно.

Но инерция этого старого страха была еще сильна.

...

Вот мне рассказывает поклонник Солженицына. В тот вечер, когда его любимого писателя арестовали, рассказчик ехал в компании своих коллег на такси по Садовому кольцу. Узнав, что пассажиры – писатели, шофер стал спрашивать о Солженицыне. Пассажиры очень хотели просветить рядового читателя.

– Но, – говорит мне рассказчик, – мы же не можем сказать ему прямо. Мы намекаем. Я говорю: «Солженицын? Да, был такой писатель. Где он печатался? Точно сказать не могу».

Оборачиваюсь к одному из своих спутников: «Вы не помните, где печатался Солженицын? Кажется, в каком-то журнале». Он тоже делает озабоченное лицо, морщит лоб: «Да, по-моему, в “Новом мире”».

Поклонник Солженицына явно ждет моего одобрения. Я говорю:

– А почему вы не могли сказать, пусть даже без всякой своей оценки, то, что вы знаете? Что Солженицын печатался в “Новом мире”, что “Иван Денисович” вышел в “Роман-газете” и отдельной книгой, был представлен на Ленинскую премию.

– Ну как же можно?

– Так. Это вам даже ничем не грозило. Вот вы ругаете кого-то, кто выступает с лживой статьей в газете, а сами что делаете? Из ваших слов шофер мог сделать только один вывод: Солженицын никому не известен, даже писатели не знают толком, что он написал и где печатался. Уж лучше б вы вообще ему ничего не говорили.

(Владимир Войнович. Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру)

В первом (зарубежном) издании своей «Иванькиады» имен эти двух своих коллег Войнович (по понятным причинам) не назвал. А сейчас, тридцать лет спустя, переиздавая эту свою старую книгу, уже не счел нужным скрывать их от читателя. Оказалось, что «поклонником Солженицына», побоявшимся сказать таксисту, в каком журнале печатался его любимый автор, была Наташа Ильина. А спутником ее, который отважился совершить этот подвиг, но совершил его, сделав озабоченное лицо и морща лоб, словно не сразу смог вспомнить, – Володя Лакшин.

Это последнее обстоятельство особенно меня изумило. Ведь не было никакой тайны не только в том, что Солженицын печатался в «Новом мире», но даже и в том, что одним из членов редколлегии этого журнала, героически боровшихся за то, чтобы его там печатали, был именно он, Владимир Яковлевич. Что же помешало ему вот так прямо и сказать об этом таксисту? Уж ему-то чего тут было бояться?

То есть как это – чего? А вдруг шофер такси – нарочно подсаженный к ним агент КГБ и невинный вопрос, заданный им пассажирам, когда он узнал, что они писатели, – хорошо спланированная кагэбэшная провокация?

Многочисленным агентам КГБ и в самом деле было тогда поручено выяснять и докладывать о настроениях в писательской среде, вызванных арестом и высылкой Солженицына. На этот счет сохранилось и теперь опубликовано множество документальных тому подтверждений. Так что осторожность, проявленная Ильиной и Лакшиным, быть может, и не была чрезмерной. Им, сотрудникам «Нового мира» (Ильина была там любимым автором), не хотелось «засвечиваться».

Войнович в свое время тоже был любимым автором «Нового мира». Но ему скрывать своих «настроений» было ни к чему: он ведь перешел Рубикон и эти свои настроения давно уже высказывал открыто.

Что касается новых отношений, сложившихся в то время у КГБ с партией, то надо признать, что картина, нарисованная воображением дяди Сандро, при всей своей наивности довольно верно отражала реальность.

Многие громкие события той поры разворачивались точно по намеченной им схеме.

«Человек партии» звонил по телефону исполнителям партийных решений и говорил:

– Андрей Синявский очень плохой человек, не наш человек. Сам в этом признался. Бороду отпустил, в Бога верит. Дайте ему семь лет… А Юлий Даниэль человек тоже опасный, но не такой опасный. Дайте ему пять лет… А Григорий Свирский просто дурак. Пугните его и отпустите, пусть едет в свой Израиль…

В иных случаях «люди КГБ» и «люди партии» не ограничивались телефонными переговорами, а – в соответствии с тем, как это представлялось дяде Сандро, – обменивались письмами, «чтобы документ был». Тут дядя Сандро тоже как в воду глядел.

Сейчас все эти документы давно уже рассекречены и опубликованы.

Вот – для наглядности – один из них:

...

ЗАПИСКА

КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

И ПРОКУРАТУРЫ СССР

Сов. секр.

ОСОБАЯ ПАПКАЦК КПСС

Анализируя материалы в отношении Солженицына, а также его произведения, нельзя не прийти к выводу, что мы имеем дело с политическим противником Советского государственного и общественного строя. <…>

Взвесив все эти обстоятельства, считали бы целесообразным решить вопрос о выдворении Солженицына из пределов Советского государства. <…>

Представляется три возможных варианта:

– при выезде Солженицына в Швецию за получением Нобелевской премии аннулировать визу и запретить ему возвращаться в Советский Союз;

– не препятствовать возможному решению Солженицына к самостоятельному выезду за границу;

– издать Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Солженицына гражданства СССР и принудительном выдворении его за пределы Союза ССР.

Просим рассмотреть.Андропов, Руденко(Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М., 1994)

Солженицын – это, конечно, случай особый, можно даже сказать – исключительный, уникальный. Но точно такое же письмо тот же Андропов направил Л.И. Брежневу, в котором испрашивал согласие генерального секретаря ЦК на свой вариант решения судьбы уже упоминавшегося мною Григория Свирского, подробно излагал все факты и обстоятельства его антисоветской деятельности и в заключение предлагал позволить ему выехать с семьей на постоянное место жительства в Израиль.

Вред, который нанесла государству эта антисоветская деятельность Свирского, как следовало из того письма, был ничтожно мал. Да и сама фигура Свирского была, мягко говоря, не такой уж значительной. Но вот даже и его судьбу глава КГБ не посмел решать самочинно, испросил согласия главы партии и государства.