Текст книги "Красные бокалы. Булат Окуджава и другие"

Автор книги: Бенедикт Сарнов

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Если с кем будете об этом толковать – можете ссылаться и на меня и это письмо показывать.

Жму руку,А. Солженицын

Сарра Эммануиловна Бабёнышева, литературовед и критик, к которой было обращено это письмо (на самом деле – не к ней, конечно), была одним из тех его «порученцев», что безропотно – разумеется, не по службе, а по душе – выполняли каждое его распоряжение.

А в том, что это было именно распоряжение, не может быть ни малейших сомнений. Не просьба, не пожелание, не мнение, которое он просит довести до сведения собратьев по перу, а – Приказ Верховного Главнокомандующего. И именно такого приказа мы ждали от него тогда, в ноябре 1969 года.

В тот раз собрались у меня. Собрались в обычном нашем составе: Корниловы, Войновичи, Боря Балтер. Кажется, приехал из своего Беляева и Эмка (Наум Коржавин), хотя добираться до меня оттуда ему было не в пример труднее, чем жившим по соседству Войновичу, Корнилову и Балтеру.

«Выходить на площадь» никому из нас тогда не хотелось. И у каждого были на этот счет свои уважительные причины. У кого – обстоятельства домашние, не позволявшие решившемуся на это обрекать свою и без того трудно живущую семью на полное нищенство. Кто-то ссылался на более высокие творческие мотивы: он кончает и вот-вот завершит давно начатый роман. (Как в песне Булата: «Дайте дописать роман до последнего листочка»; не этой ли – или похожей – ситуацией было продиктовано это его умоляющее «Дайте!»?)

Всё это, конечно, ни в коей мере не означало, что мы не хотим, не смеем, не собираемся протестовать.

Написать (или подписать) письмо, осуждающее исключение Солженицына и требующее, чтобы такое серьезное дело решалось не келейно и не начальством, а при активном участии всей писательской общественности, – это для всех нас тогда не составляло проблемы. Таких протестующих писем мы в то время понаписали и понаподписывали уже много. Одним больше, одним меньше… Эка важность!

Но демонстративно объявить о своем добровольном выходе из Союза писателей – это было совсем не то что сочинить или подписать какое-нибудь протестующее письмо. Это уже был бы поступок неизмеримо более серьезный, чреватый для тех, кто осмелился бы на такое пойти, куда более грозными и опасными последствиями.

Шум на том нашем сборище, где решался вопрос, будем или не будем мы «выходить на площадь», был большой.

Орали вразнобой, но все, в общем, одно и то же:

– Не стану я этого делать! Даже и не подумаю!

– А если он потребует?

– Кто?

– Ну он, Саня?

– Да кто он такой, чтобы требовать? Плевал я на него! У меня своя жизнь!

В этот хор голосов неожиданно внесла свою ноту моя жена, сообщив собравшимся, что у нее нет шубы и даже в самые сильные морозы она вынуждена выходить на улицу в легком демисезонном пальто.

В ответ на это заявление последовала реплика Корнилова:

– Бен, купи жене шубу! Ей не в чем выйти на площадь!

Все рассмеялись, и характер обсуждения из нервной, напряженно драматической сразу перешел в совсем другую, юмористическую тональность.

Тем дело и кончилось.

А вскоре из ставки верховного главнокомандующего пришел новый приказ: легенда меняется, выходить из Союза никому не надо, можно обойтись обычными протестами.

Всё это было – напоминаю – в 1969-м.

А создать свой журнал четыре мудреца замысливали в 1973-м, то есть четыре года спустя.

Много чего случилось в нашей жизни за эти четыре года.

Оба Володи к этому времени уже перешли свой Рубикон: открыто, без всяких псевдонимов стали печатать свои книги на Западе. Один из них (Войнович) был уже исключен из Союза писателей. Со дня на день должны были исключить и второго Володю – Корнилова. И уже исключенному из партии Вике, которого до поры спасало от этой крайней меры его лауреатство, тоже недолго оставалось хранить свой писательский членский билет. Так что из всех четырех мудрецов я один еще нерешительно топтался на своем берегу того Рубикона, не решаясь ступить в воду. Разве только так, слегка замочил ноги, написав и отправив в секретариат протест по поводу исключения Войновича, но так и не решившись отдать этот свой протест иностранным корреспондентам, то есть сделать его достоянием гласности. И лишь сейчас, обсуждая возникшую вдруг нашу журнальную затею, я почувствовал, что уже вошел в тот Рубикон по колено, по пояс, по грудь и вот меня уже подняло волной и несет – все дальше и дальше в открытое море.

Отдать мое письмо в защиту Войновича иностранным корреспондентам мне – что греха таить! – мешал страх. А тут никакого страха уже не было. Скорее даже наоборот: было что-то вроде того, что Пушкин назвал упоением в бою.

Обсудив нашу затею в подробностях, каждый выбрал себе роль, тот раздел, ту рубрику будущего журнала, которую взялся вести. Предполагалось при этом, что каждому из нас предстоит обеспечивать свой раздел соответствующим материалом, вовлекая в эту нашу акцию всех, кто согласился бы принять в ней участие. Вика всё это препоручил нам, москвичам, сам же объявил, что уезжает домой, в Киев, где сразу же примется за дело – начнет рисовать обложку будущего нашего «Паруса». Похоже было, что во всей нашей затее больше всего его интересовала именно эта сторона дела. А может быть даже, и вовсе только она одна.

И вот не прошло и недели…

В тот памятный день я, как это было у нас заранее условлено, отправился к своему соавтору Стасику Рассадину сочинять очередную нашу радиопьесу «В стране литературных героев». Сочиняли мы ее, как всегда, с ленцой, охотно прерываясь на любые подворачивавшиеся нам хозяйственные или еще какие-нибудь отвлечения.

И вот Стасик включил свою «Спидолу» и стал ловить «вражеские голоса». Я к этому занятию склонности не имел: раздражала необходимость, преодолевая кагэбэшные заглушки, мучительно вылавливать из хаоса невнятных звуков золотые крупицы информации.

Но на этот раз сообщение прозвучало на удивление отчетливо и ясно.

Сейчас уж не помню, чей именно голос – «Свободной Европы», «Би-би-си», «Дойче велле» («Немецкой волны») или «Голоса Америки» – сообщил нам, что в Киеве у известного советского писателя Виктора Некрасова органами государственной безопасности был произведен обыск, продолжавшийся сорок восемь часов, после чего писатель был вызван в соответствующее учреждение для объяснений. О дальнейшем развитии событий нам будет сообщаться по мере поступления.

И тут же раздался телефонный звонок.

Он был такой пронзительный и резкий, что было ясно: звонивший предельно чем-то взволнован. Наверно, тем, что мы только что услышали.

Так оно и было.

– Тебя, – сказал Стасик, передавая мне трубку.

Звонил, конечно, Корнилов.

Отношения со Стасиком у него были натянутые, и при других обстоятельствах он ни за что бы ему не позвонил. Но тут обстоятельства были чрезвычайные, и терпеть до вечера, когда я от Стасика вернусь домой, он был не в силах.

– Слышал? – спросил он.

– Да, – сказал я, краткостью и самим тоном ответа стараясь показать, что никаких оснований для паники не вижу и вообще не телефонный это разговор.

Он и сам понимал, что не телефонный. Но не удержался еще от одного вопроса. Тоже, впрочем, весьма краткого:

– Ну?..

– Ну что ж, – бодро сказал я, уверенный, что кто бы нас сейчас ни подслушивал, смысл моего ответа, понятный только нам с Корниловым, до него не дойдет. – Теперь все зависит от того, успел ли он нарисовать обложку.

– Ну ладно, – упавшим голосом сказал Корнилов и повесил трубку.

Обложку Вика, как видно, нарисовать не успел. А если бы и успел, вряд ли органыпридали бы ей серьезное значение. Компрометирующих его материалов, изъятых по ходу того сорокавосьмичасового обыска, и без этой обложки хватало.

На том и кончилась история нашего так и не состоявшегося журнала.

После обыска Вику семь дней тягали на киевскую Лубянку, допрашивали. Он ходил туда как на работу, и каждый день они держали его там с утра до вечера. Когда от него наконец отстали (поди знай, надолго ли), он решил, что с него хватит, и, получив разрешение на выезд, покинул отечество, стал парижанином, эмигрантом.

Несколько лет спустя стал эмигрантом и Войнович.

Исключенный из Союза писателей Корнилов продолжал мыкаться на родине, мучительно переживая тяготы диссидентства.

А я всё топтался на своем берегу Рубикона, так и не отважившись перейти его.

Будь попрочнее старый таз,

Длиннее был бы мой рассказ.

Когда Вика уезжал и мы с ним прощались,

я спросил его, как он представляет себе свою будущую, тамошнюю, заграничную жизнь: что он там будет делать? На что жить?

Усмехнувшись, он ответил своей южной киевской скороговоркой:

– Командировочка… День отъезда, день приезда…

Это, конечно, была шутка. Но в шутке этой выразилась его беспечность, всегдашняя его неозабоченность материальной стороной жизни.

Эта сторона будущего парижского существования и в самом деле его не больно волновала.

Волновало и даже сильно его ушибло в этой драматической ситуации совсем другое.

Когда он объявил, что решил покинуть отечество и даже уже подал в соответствующие инстанции соответствующее заявление, ближайшие его друзья – Сима и Лиля Лунгины (в Москве ближе них у него никого не было, наезжая в столицу, он всегда жил у них, их московский дом был его домом) – объявили, что в этих новых обстоятельствах прежние их отношения будут невозможны. Не то чтобы они должны быть разорваны навсегда, но, во всяком случае, прерваны.

Это было для него тяжелым ударом.

Если даже Лунгины не постеснялись не только принять такое решение, но и открыто о нем объявить, так что уж говорить о других друзьях и знакомых Вики. Он не сомневался, что, случись кому-нибудь из них оказаться в Париже, ни у одного не хватит смелости не то что встретиться с ним, но даже позвонить по телефону.

Так оно всё и вышло, и это, как рассказывает в своей недавно вышедшей книге воспоминаний о нем его пасынок Виктор Кондырев (книга – в духе и стиле самого Виктора Платоновича – слегка по-хулигански называется «Всё на свете, кроме шила и гвоздя»), немало его угнетало.

Но случилось из этого правила одно исключение.

В середине – или даже в конце – 70-х приехали в Париж три знаменитых советских поэта, и был их вечер в каком-то большом зале. Они сидели на сцене: Константин Симонов, Евгений Евтушенко и Булат. И вдруг Булат что-то высмотрел в зале, встал и, к общему изумлению, соскочил с эстрады, подбежал – там Виктор Платонович сидел, Некрасов, – и на глазах у всех с любимым своим Викой расцеловался.

Такие прорывы из несвободы в свободу у него бывали и раньше. А жесткими правилами поведения советского человека за границей он – в известных пределах, конечно, – пренебрегал постоянно. Встречался, с кем не полагалось встречаться. И в публичных выступлениях своих позволял себе откровенно говорить все, что думает.

Но после каждой такой поездки Булату приходилось отвечать на разные неприятные вопросы (в парткоме или тому же Ильину), оправдываться, писать объяснительные записки. («Как это все унизительно!»)

Однажды он рискнул захватить с собой и провезти через границу толстую пачку тамиздата. Привозить оттуда разные запретные книги (Набокова, например) ему случалось и раньше. Но – по одной, по две. А тут решился набить ими чуть ли не целый чемодан: авось пронесет! Не пронесло. На таможне чемодан распотрошили, книги изъяли, составили соответствующий акт.

Этот эпизод нашел свое отражение в документе, на который я наткнулся в начале 90-х.

В то время на страницах нашей печати стали появляться обрывки документов из приоткрывшихся тогда архивов КГБ. Один из них, попавшийся мне на глаза (в «Аргументах и фактах»), я сохранил (авось пригодится). И вот он пригодился – отыскался в хаосе разных моих вырезок и выписок, – и я подумал, что не лишним будет для наглядности приобщить его к этому моему рассказу.

...

В отношении профилактированного Московской писательской организацией по нашим материалам в связи с провозом идейно вредной литературы члена СП СССР Б. Окуджавы проведены мероприятия по его изучению в период пребывания в загранкомандировке в Италии. Изучение проводилось через возможность резидентуры и через агента «Александрова», выезжавшего вместе с Б. Окуджавой в качестве сопровождающего. По нашей просьбе УКГБ БССР по Брестской области организован тщательный таможенный досмотр Б. О. Результаты указанных мероприятий учтены в дальнейшей проверке.

Серьезных последствий для Булата дело это не имело. Конечно, пришлось объясняться, доказывать, что книги эти ему необходимы для работы. Пожурив, объяснения приняли, не наказали, нового персонального дела не завели. Но книг не вернули. («Как это всё унизительно!»)

Мюнхенский эпизод (когда, даже не показавшись в гостинице, где ему был заказан номер, он поселился у Войновича и, никому не докладываясь, прожил у него целую неделю) от всех этих предыдущих его эскапад отличался радикально. И дело тут было не столько в неслыханной дерзости самого поступка, сколько в его внутренних мотивах.

Этим жестом Булат показал, что он перешел Рубикон.

И свидетельством этого уже окончательного его освобождения от всех запретов было то самое стихотворение, с которого я начал эти свои воспоминания. По самому его строю видно, как опьянен он этим новым для него вдруг обретенным сознанием полного своего раскрепощения, полной свободы.

Только этим можно объяснить некоторую загадочность последних, заключающих его строк:

Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,

сидели мы рядком, и красные бокалы

у каждого из нас в изогнутой руке,

как будто бы пожар – в прекрасном далеке.

И на пиру на том, на празднестве тягучем,

я, видно, был один, как рекрут, не обучен,

как будто бы не сам метался в том огне,

как будто тот огонь был безопасен мне.

Но сперва надо ответить на самый простой вопрос. Кто это – «мы»? И где эти «мы» сидели «рядком»? И когда это было? И было ли? И что это за «красные бокалы»? Отражает эта вставшая в воображении поэта картина какой-то реальный, живой эпизод из его прошлой жизни или это некий условный знак, символ?

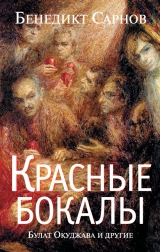

«Красные бокалы» —

так назвал наш друг Борис Биргер одно из своих полотен – большой групповой портрет, на котором и в самом деле рядком с красными бокалами в руках сидят Олег Чухонцев, Володя Войнович, Лева Копелев, Булат, Юлий Даниэль, я. А над нами возвышаются (они не сидят, а стоят) Фазиль Искандер, Валя Непомнящий, Эдисон Денисов.

Булат – в центре этой картины. И казалось бы, трудно, почти невозможно понять, почему, вспоминая ее, он ощущает себя среди тех, кто его там окружает, чуть ли не чужим. Во всяком случае – не совсем полноправным членом их тесной компании («я, видно, был один, как рекрут, не обучен»).

Это, впрочем, понять как раз несложно.

«Как рекрут, не обучен» – это воспоминание о той былой своей несвободе, особенно остро им ощущаемой рядом с теми, кто уже раньше перешел свой Рубикон. Ведь многие из тех, кого Биргер собрал на этом своем групповом портрете, давно уже были не рекрутами, а обстрелянными в боях, прошедшими огонь и воду ветеранами.

Юлий Даниэль к тому времени уже отбыл свой тюремный (лагерный) срок.

Единоборство Войновича с Софьей Власьевной приближалось к развязке, и совсем скоро он вынужден будет принять ее ультиматум (на Запад – или на Восток) и стать эмигрантом.

В том же году отправится в эмиграцию и Копелев.

Для него, как и для Войновича, эмиграция была последним, завершающим этапом многолетнего – и тоже открытого – противостояния советской политической системе (притом что сам он считал себя – и действительно был – ее кровным сыном).

А Фазиль перешел свой Рубикон совсем недавно – в том самом 1978-м, когда Биргер искал (выбирал) персонажей (художники в этом случае пользуются другим словом – «модель») создававшегося им тогда группового портрета «Красные бокалы».

Этим его Рубиконом был знаменитый рукописный альманах «МетрОполь», появление которого стало поводом для политического скандала, напомнившего об отгремевших в иные времена «деле Пастернака» и «деле Синявского и Даниэля». По шкале Рихтера это землетрясение, наверно, не достигло разрушительной силы тех, предыдущих, но по силе давления на его участников к ним приближалось.

О том, как возник замысел этого альманаха,

в новые времена, когда все это стало уже историей, один из его закопёрщиков рассказывал так:

...

В декабре 1977 года, когда я снимал квартиру напротив Ваганьковского кладбища и каждый день в мои окна неслась похоронная музыка, мне пришла в голову веселая мысль устроить, по примеру московских художников, отвоевавших себе к тому времени хотя бы тень независимости, «бульдозерную» выставку литературы, объединив вокруг самодельного альманаха и признанных, и молодых порядочных литераторов. Я без труда заразил идеей своего старшего прославленного друга Василия Аксёнова (без авторитета которого ничего бы не вышло), к делу были привлечены Андрей Битов и мой сверстник Евгений Попов (Фазиль Искандер подключился позже), и оно закрутилось… Аксёнов сразу принял идею издания: это будет альманах «отверженной литературы», который издадим здесь.

(«МетрОполь». М., 1991)

Примерно так оно, наверно, и было. Но для меня – да и для всех, кто узнал об этом альманахе, когда он существовал еще только в замысле, – главным закоперщиком, лидером, вождем, душой всей этой затеи был, конечно, Аксёнов.

Потом, когда дело приняло крутой оборот и Вася в открытую объявил, что собирается уехать, стали говорить, что всю эту затею он задумал и осуществил нарочно, «под отъезд», чтобы явиться на Западе не «широко известным в узких кругах» писателем-одиночкой, а в ореоле грандиозного политического скандала, в роли вождя целого литературного направления.

Затевая «МетрОполь», Вася, конечно, уже понимал, что, скорее всего, – чуть раньше или чуть позже – из страны ему придется уехать. Но не исключал и даже надеялся (на всякого мудреца довольно простоты), что благодаря альманаху (как художникам после «бульдозерной» выставки) писателям и впрямь удастся, как выразился Ерофеев, отвоевать себе хоть тень независимости. Глядишь, начальство подумает-подумает, да и решит, что целесообразнее всё же издать этот самодельный альманах, в котором ведь нет никакой политической крамолы: советская власть от этого не рухнет, а в глазах всего передового и прогрессивного человечества даже выиграет.

А о том, что никакой политической крамолы в альманахе не предполагается, создателями его было объявлено сразу.

В предисловии к альманаху (его написал Аксёнов) это было сформулировано так:

...

Кому-то может показаться, что альманах «МетрОполь» возник на фоне зубной боли. Это не так…

Занимаясь литературой, на том и стоим: нет для нас дела более веселого и здорового, чем сочинение и показ сочиненного…

Однако почему же возникла именно такая форма? Вопрос этот закономерен в устах человека, не вполне знакомого с некоторыми особенностями нашей культурной жизни. Не будет излишней дерзостью сказать, что жизнь сия страдает чем-то вроде хронической хворобы, которую можно определить то ли как «неприязнь к непохожести», то ли просто как «боязнь литературы»… Внекомплектная литература обречена порой на многолетние скитания и бездомность. Слепой лишь не заметит, что такой литературы становится с каждым годом все больше и больше, что она уже образует как бы целый заповедный пласт отечественной словесности. (Наш альманах состоит главным образом из рукописей, хорошо знакомых редакциям.)

Мечта бездомного – крыша над головой; отсюда и «МетрОполь», столичный шалаш над лучшим в мире метрополитеном.

(МетрОполь. М., 1991)

Тон этой декларации – дерзкий, задиристый. Но смысл ее целиком сводится к реплике одного персонажа булгаковского «Театрального романа»: «Мы против властей не бунтуем».

Прямо и ясно объявлено, что если против кого и бунтуют создатели альманаха, так только против закоснелых нравов редакций литературных журналов, отвергающих всё непохожее на устаревший литературный канон, от приверженности которому они не способны освободиться.

Это была теория, подтвержденная тоже сразу заявленным предупреждением, что писателей-диссидентов просят не беспокоиться: их «метрОпольцы» в свою компанию не берут.

Большую часть известных тогда писателей-диссидентов это заявление никак не задело, поскольку у них и в мыслях не было участвовать в аксёновском альманахе. Но кого-то из них обидело и даже оскорбило. Войнович, например, был так этим уязвлен, что даже совсем недавно, уже после Васиной смерти, в своих коротких воспоминаниях о нем вспомнил про эту давнюю свою обиду, не удержался, не смог о ней умолчать:

...

В конце шестидесятых годов с ареста Синявского и Даниэля начались события, неизбежно приведшие нас в диссидентство. Васиным Рубиконом оказался альманах «МетрОполь»… Тут между нами пробежала жирная кошка. Мне в альманахе места не нашлось, поскольку его создатели, надеясь обмануть советскую власть своей мнимой лояльностью, никого из литераторов, исключенных из Союза писателей и числившихся в диссидентах, в свою компанию не пригласили. А диссидентами были Лидия Чуковская, Лев Копелев, Владимир Корнилов, Георгий Владимов и я. Они, включив в число авторов альманаха тогда практически не печатавшихся Высоцкого, Сапгира, Горенштейна и прочих, считали свою затею смелой, а я ее счел конформистской, что и высказал одному из метропольцев. Сейчас те наши разногласия, может быть, выглядят несерьезно, но тогда многое воспринималось болезненно.

(Владимир Войнович. Нас объединяли возраст и общность судьбы // Октябрь. 2012. № 8)

В тогдашних наших разговорах Володя не раз прямо называл отказ метрОпольцев от сотрудничества с писателями-диссидентами предательством. Определение это можно было бы счесть в этом случае слишком резким и несправедливым, если бы за этим первым «предательством» вскоре не последовало второе, а затем и третье.

Написанное Аксёновым предисловие к альманаху

открывалось такой гордой декларацией:

...

Альманах «МетрОполь» представляет всех авторов в равной степени. Все авторы представляют альманах в равной степени. Альманах «МетрОполь» выпущен в виде рукописи. Может быть издан типографским способом только в данном составе. Никакие добавления и купюры не разрешаются.

(МетрОполь. М., 1991)

Провозгласив этот д’артаньяновский девиз («Один за всех – все за одного!») главной, основополагающей, не поддающейся никаким изменениям и коррективам установкой, метропольцы тут же сами ее и нарушили.

В первоначальном перечне авторов альманаха упоминался Юз Алешковский. Он был представлен там тремя своими песнями: «Лесбийская», «Окурочек» и «Личное свидание». Но по своим обстоятельствам Юз решил покинуть отечество. Подал соответствующее заявление (так полагалось) о выходе из Союза писателей и тем самым сразу перешел в разряд «диссидентов». Ну и метрОпольцы, конечно, сразу же – легко и просто – его из своих рядов вычеркнули.

Это – второе – их предательство (предательство по отношению к ими же самими провозглашенному принципу) на худой конец тоже можно было счесть не больно существенным. Но о третьем их предательстве этого уже не скажешь. И для тех, кто поневоле вынужден был на него пойти, оно было весьма болезненным.

Составителями альманаха (то есть его редколлегией) были объявлены пятеро: Василий Аксёнов, Андрей Битов, Фазиль Искандер, Евгений Попов и Виктор Ерофеев.

Первые трое давно уже были почтенными членами Союза писателей, и исключение их из этой корпорации было бы уж слишком большим скандалом. А Попов с Ерофеевым были приняты в Союз совсем недавно. Их членство только что было утверждено секретариатом Московской писательской организации, за которым должно было последовать утверждение еще одной, последней инстанции – секретариата Союза писателей РСФСР. Такие утверждения штамповались автоматически: в сущности, это была всего лишь формальность. Но в сложившихся обстоятельствах формальность перестала быть формальностью: у начальства появилась возможность исключить двух молодых писателей из Союза, не идя на скандал исключения, а просто – не утвердиврешение Московского секретариата, то есть задержав, а то и приостановив окончательное оформление их членства.

Так оно потом и случилось. Но, едва впереди замаячила перспектива такого простого решения, трое старших из пятерых составителей (Аксёнов, Битов и Искандер) заявили, что, если членство их младших товарищей секретариат Союза писателей не утвердит, они тоже немедленно – добровольно, сами – покинут эту организацию.

Делая это заявление, они были уверены, что на такой большой скандал начальство не решится. Но оно решилось, и в результате выполнил это обещание только один из них – Аксёнов: для него это никакой проблемы не составляло, он в то время уже твердо знал, что так ли, сяк ли, а из отечества ему придется уехать. Что же касается Искандера и Битова, то для них исполнение этого данного ими обещания означало гражданскую смерть.

Фазиль насчет того, что свое обещание выйти из Союза, если их младших товарищей оттуда исключат, они с Битовым выполнять не станут, высказался так:

– А что нам остается? Взять оружие и уйти в горы?

Никаких гор, куда он мог бы уйти, в Москве и ее окрестностях, как мы знаем, не было, и никакого оружия у него не было тоже, так что перспектива стать абреком в этом случае исключалась. Так вот и вышло, что они с Битовым не сдержали данного ими слова. Не знаю, как для Битова, а для Фазиля с его горским кодексом чести такое решение было мучительным и стоило ему дорого. Но это уже другая история, к которой мне, может быть, еще придется вернуться. А пока – возвращаюсь к хронологической последовательности своего рассказа.

Не будучи диссидентом,

я предложение участвовать в «МетрОполе» получил.

Сделано, правда, оно бы мимоходом и почти случайно.

Как-то поздним вечером я вышел из дому выгулять своего любимого Бульку и увидал выходившего из соседнего подъезда Аксёнова.

В том подъезде еще недавно жила его мама, Евгения Семеновна. Но год назад (в 1977-м) она умерла, маленькая однокомнатная ее квартира пустовала, и я знал, что Вася поселил в ней своего дружка Женю Попова.

– Что так поздно? – спросил я. – Выпивали, что ли?

– Какое там выпивали, – ответил Вася. – Альманах клеили.

Об альманахе краем уха я уже слышал, и удивило меня в этой его фразе только одно слово: «клеили». Что значит – клеили? Что там надо клеить?

Вася объяснил, что формат альманаха задуман необычный, на каждой его странице будет размещено четыре стандартных, и вот они сидят и наклеивают уже распечатанные машинописные страницы на большие листы ватмана.

– А что потом? – спросил я, не очень ясно представляя, как они собираются распространять книжищи такого гигантского, неуклюжего, неудобного для чтения размера.

Вася объяснил, что, расклеив десять-двенадцать экземпляров, они устроят вернисаж, как это принято у художников. Где? Ну, в каком-нибудь кафе. Пару экземпляров пошлют в официальные советские инстанции – Госкомиздат, ВААП.

– А один, – сказал он, – Карлу.

С Карлом Проффером и его очаровательной женой Эллендеей я в то время был уже хорошо знаком – в каждый их приезд в Москву встречался с ними у Фазиля или у Войновича.

– Да, кстати, – сказал Вася. – А у тебя не найдется чего-нибудь для нашего альманаха? Наверняка ведь есть что-то неопубликованное.

– Так сразу не соображу, – сказал я. – Подумаю.

На самом деле неопубликованного у меня в то время было много. Томилась в ящике письменного стола рукопись давно законченного «Случая Мандельштама». Близок к окончанию был разросшийся до невероятных размеров «Случай Зощенко». Из той и другой книги наверняка можно было выбрать какой-нибудь отрывок для «МетрОполя». Трудно, правда, было бы выбрать такой, который невозможно было бы обвинить в антисоветчине. Но если бы даже составителей альманаха это не смутило, смущало меня.

Я не сомневался, что ни одному из авторов «МетрОполя» их затея с рук не сойдет. Но я к тому времени давно уже готов был «перейти Рубикон», так что смущало меня не это.

Вспомнилось любимое присловье Виктора Борисовича Шкловского. «Если есть детей, – часто повторял он, цитируя, кажется, Свифта, – так уж лучше больших, а не маленьких». Применительно к данной ситуации это означало, что если уж платить за переход Рубикона (а плата – это я понимал – будет немалая), так лучше за целую книгу, а не за какой-то там маловразумительный отрывок.

Примерно так я думал и чувствовал, когда сказал Васе, что подумаю. На самом деле особенно раздумывать над этой проблемой я не собирался, сразу решив, что участвовать в Васином альманахе не буду.

А окончательно я сформулировал для себя свое отношение к этой затее в состоявшемся вскоре разговоре с Фазилем.

В приведенной мною коротенькой цитате

из воспоминания Виктора Ерофеева есть одна маленькая, но весьма существенная неточность.

«К делу были привлечены, – вспоминает он, – Андрей Битов и мой сверстник Евгений Попов (Фазиль Искандер подключился позже)».

«Маленькая неточность» этой формулировки заключается в том, что на самом деле Фазиль не подключился«к этому делу», а его подключили.

Можно даже сказать – изнасиловали.

Мы с ним тогда жили в одном подъезде – моя квартира была на седьмом этаже, а его (точно такая же) – на восьмом, и мы бегали друг к другу по нескольку раз на дню. А нередко и вечера коротали вместе, то за шахматами, то за чаем (случалось, что чаепитие сочеталось с дегустацией и других напитков, покрепче). И вот в один из таких вечеров Фазиль рассказал мне, что заглянули к нему как-то на днях Андрей Битов с Васей Аксёновым и предложили стать одним из составителей их будущего альманаха. То есть не то чтобы участвовать в работе над ним – нет, об этом они его не просили, – а всего лишь о том, чтобы он разрешил им в перечне составителей (их тогда было четверо, Аксёнов, Битов, Ерофеев и Попов) поставить и его подпись.

– И ты согласился? – ахнул я.

– Ну да, – слегка смутившись, ответил он. И объяснил: – Вася просил, чтобы я их поддержал. Неудобно было отказаться.

– А ты понимаешь, чем тебе это грозит? – спросил я.

Нет, он не понимал.

Ведь он к тому времени уже перешел Рубикон, отослал Карлу свой роман «Сандро из Чегема», и эта главная его книга, не имевшая никаких шансов появиться на свет ни в одном из советских изданий, вот-вот должна была выйти у Карла и Эллендеи в их «Ардисе». И он был уверен, что в сравнении с этой главной его акцией, которая круто повернет всю его жизнь, участие в аксёновском альманахе – просто детские игрушки.

Я был уверен, что всё будет ровно наоборот. Что участие его в «МетрОполе», да еще в роли одного из зачинщиков этого коллективного бунта, начальством будет рассматриваться как главное его преступление. Что факт публикации «Сандро» в «Ардисе», конечно, тоже вызвал бы неудовольствие. Но в конце концов как-нибудь это бы рассосалось. А тут еще неизвестно, как обойдется и чем все кончится.