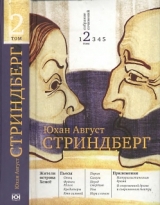

Текст книги "Жители острова Хемсё"

Автор книги: Август Юхан Стриндберг

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)

Он вынул пробку, выпил глоток и протянул фляжку.

– Да благословит его Господь. Я, право, думаю, что это водка. Ну так счастливого года и добро пожаловать! Теперь я буду говорить с тобой на ты, Карлсон, а ты будешь меня называть дураком-Рундквистом, потому что так меня обыкновенно зовут.

Затем он опять забрался под одеяло.

Карлсон разделся и пополз в постель, повесив предварительно часы на солонку и поставив сапоги на середину комнаты так, чтобы хорошо были видны красные сафьяновые стрелки.

В кухне настала тишина, и слышен был лишь храп Рундквиста возле печки.

Карлсон не спал и думал о будущем. Как гвоздь вонзились в него слова старухи о том, что он должен стать выше других, чтобы поставить хозяйство на надлежащую высоту. Этот гвоздь причинял ему боль; ему казалось, что у него на голове нарост. Он думал о секретере из красного дерева, о рыжих волосах и недоверчивом взгляде хозяйского сына. Он представлял себя бегущим туда и сюда с звенящей в карманах брюк связкой ключей; кто-то приходит и просит денег; он поднимает кожаный фартук опускает руку в карман, вытягивает связку и перебирает ключи, как будто распутывает паклю; найдя самый маленький ключ, входящий в замочную скважину, он вставляет его в нее, точно так же, как вечером просунул в скважину свой собственный мизинец; но замочная скважина вдруг стала похожа на глаз с зрачком, становится круглой, большой и черной, как дуло ружья, а на другом конце ствола вдруг видит он лукавый глаз хозяйского сына, который как бы караулит деньги.

Отворилась кухонная дверь, и Карлсон пробудился от дремоты. На середине комнаты, которую теперь освещала одна луна, стояли две одетые в белое фигуры, которые сейчас же юркнули в постель; кровать сильно заскрипела, как лодка, когда она ударяется о ветхие мостки. Что-то закопошилось в простынях, пока снова не настала тишина.

– Покойной ночи, девочки! – раздался хриплый голос Рундквиста.– Пусть я вам приснюсь!

– Очень нужно,– ответила Лотта.

– Молчи, не разговаривай с чудищем,– остановила Лотту Клара.

– Вы так… милы! Если бы я только мог… быть таким милым… как вы! – вздохнул Рундквист.– Да, боже мой, становишься стариком! Тогда уже нельзя поступать как хотелось бы, и тогда жизнь уже цены не имеет. Доброй ночи, детки, и берегитесь Карлсона: у него часы и сафьяновые сапоги. Да! Карлсон счастлив! Счастье приходит, счастье уходит! Счастлив тот, кого полюбит девушка! Что вы там ворочаетесь в постелях, девушки? Слушай-ка, Карлсон, нельзя ли мне получить еще глоток? Тут так страшно холодно; дует из печки.

– Нет, ты теперь больше ничего не получишь, потому что я желаю спать,– заворчал Карлсон, потревоженный в своих мечтах о будущем, в которые не входили ни вино, ни девушки, и почти освоившийся со своим положением главного рабочего.

Опять наступила тишина. Через обе затворенные двери доносился лишь глухой шум голосов охотников, увлекшихся воспоминаниями, да ночной ветер завывал в трубе.

Карлсон опять закрыл глаза. Задремав, услышал он, как Лотта твердила что-то наизусть вполголоса, чего он не мог понять, но что сливалось в один протяжный шепот. Наконец он расслышал следующее:

– Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого… Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков, аминь. Покойной ночи, Клара!

Через мгновение из постели девушек раздался храп. Рундквист, шутя или в самом деле, храпел так, что стекла в окне дрожали. Карлсон лежал в полудремоте и сам не знал, спит он или нет.

Вдруг приподнялось его одеяло, и мясистое, потное тело растянулось рядом с ним.

– Это Норман! – услышал он возле себя голос. Он понял, что пришел рабочий, который должен был спать вместе с ним.

– Ага, сторож вернулся,– раздался хриплый бас Рундквиста.– Я думал, что это черт, который вечером по субботам охотится.

– Ты же не можешь стрелять, Рундквист; у тебя же нет ружья,– ворчал Норман.

– Не могу? – возразил старик, чтобы сказать последнее слово.– Я могу из винтовки убивать и через простыню…

– Потушили ли вы огонь? – прервал его ласковый голос старухи, которая с порога взглянула в кухню.

– Да! – ответили ей хором.

– Так покойной же ночи!

– Покойной ночи, тетка!

Послышалось несколько вздохов, потом запыхтели, засопели, закашляли, и раздалось громкое храпение.

Но Карлсон еще не сразу заснул, он считал стекла в окне, чтобы вернуться к действительности.

Глава II

Когда в воскресенье утром Карлсон проснулся от крика петуха, то в постели уже никого не было, девушки стояли в нижних юбках у очага, а солнце бросало свой ослепительный свет в кухню.

Карлсон быстро натянул брюки и вышел, чтобы умыться. Там уже сидел на бочонке из-под килек молодой Норман, которому стриг волосы всезнающий Рундквист. На Рундквисте надета была чистая рубашка, широкая, как большая утренняя газета, и самые лучшие его сапоги.

Перед железным кухонным чугуном, лишившимся своих ножек и ставшим вследствие этого умывальником, Карлсону пришлось с помощью кусочка зеленого мыла произвести свое воскресное омовение.

В окне комнаты показалось покрытое веснушками и намыленное лицо Густава; делая страшные гримасы, проводил он по лицу блестевшей на солнце бритвой, стоя перед обломком зеркала, известного под названием «воскресное зеркало».

– Пойдете вы сегодня в церковь? – спросил Карлсон, здороваясь.

– Нет, мы не часто бываем в Божьем доме,– ответил Рундквист.– До церкви приходится грести версты две и столько же обратно, а день, предназначенный для отдыха, не следует осквернять ненужной работой.

Лотта вышла, чтобы вымыть немного картофеля, пока Клара отправилась в амбар, чтобы достать из кадки для зимнего запаса соленой рыбы. В этом так называемом «семейном гробу» находилась вся рыба, которую нельзя было сохранять долго; ее солили всю вперемешку, не разбирая сортов, и она служила для ежедневного домашнего употребления. Тут рядом лежали бледная плотва и красный карп, ерши, иногда окуни, маленькие щуки, камбалы, лини, налимы, угри. У всех этих рыб был какой-нибудь изъян: изодранные жабры, выколотый глаз, рана на спине, произведенная острогой; некоторые были растоптаны ногами.

Клара взяла несколько пригоршней этих рыб, отбросила большую часть соли и опустила все в котелок.

Пока в печке закипал завтрак, Карлсон оделся и совершил маленький обход, чтобы ознакомиться с двором.

Дом, в сущности состоящий из двух пристроенных вместе домиков, стоял на возвышении на южном и внутреннем берегу длинной, довольно мелкой бухты, образованной открытым морем. Эта бухта так глубоко была врезана в сушу, что открытого моря не было видно, и можно было подумать, что находишься на берегу маленького озера внутри страны. Склоны возвышенности, спускающиеся к долине, покрыты были выгонами, лугами и рощами, поросшими березами, дубами, ольхой. Северную сторону бухты охраняла от холодных ветров покрытая сосновым лесом гора, а южную часть острова покрывали вперемежку сосняк, березовые рощи, болота; среди них то тут, то там виднелся клочок обработанной пахотной земли.

На самом верху, рядом с жилым домом, стоял амбар; на некотором расстоянии от него стоял новый дом «Гросстуга», красный, довольно большой блокгауз с черепичной крышей. Старый Флод построил себе его на старость; теперь же он стоял пустой, потому что старуха не хотела жить в нем одна, да и напрасно зажигать в печи огонь так близко от леса.

Дальше, к роще, виднелись скотный двор и житница; в тени прекрасных дубов находились амбар и погреб; а сзади, вдали, около расположенного на юг луга виднелась крыша разоренной кузницы.

Внизу, у внутренней оконечности бухты, стояли до мостков навесы; там же находилась пристань для лодок.

Не входя в оценку красоты местности, Карлсон, однако, был в общем всем приятно поражен. Богатая рыбой бухта, обширные луга, защищенные от ветров и хорошо расположенные поля – все сулило хороший доход, лишь бы умелая рука привела в движение природные силы и вызвала на свет погребенные природные сокровища.

Поблуждав по мызе, он был прерван в своем осмотре громким криком «алло», раздавшимся со стороны жилого дома, затем перенесенного на бухту и на поле и в то же мгновение повторенного в том же тоне амбаром, рощей и кузницей.

То была Клара, призывавшая к завтраку.

Вскоре затем четверо мужчин сидели вокруг кухонного стола, на котором были только что испеченный картофель, соленая рыба, масло, ржаной хлеб и, по случаю воскресенья, водка. Старуха хлопотала вокруг стола, угощая мужчин; от времени до времени приглядывала она за печкой, где теперь варилась пища для кур и свиней.

Карлсон выбрал себе место на узкой стороне стола, Густав же и Рундквист сидели за широкой стороной стола; Норман поместился также на узкой стороне; в сущности нельзя было бы сказать, кто из них занимал почетное место, но можно было подумать, что имеешь перед собой четырех выборных депутатов. Однако больше других говорил Карлсон, причем подчеркивал свои слова, ударяя вилкой по столу. Он говорил о земледелии и о скотоводстве; Густав же или вовсе не отвечал, или говорил о рыбной ловле и об охоте. Норман поддерживал его в этом, а Рундквист играл при этом роль беспартийного слушателя; он время от времени бросал в печку полено, чтобы огонь не потухал, раздувал пламя, когда оно погасало, делал сочувственные замечания то направо, то налево, доказывал собравшимся, что все они одинаково глупы и невежественны и что разум – привилегия его одного.

Густав никогда прямо не отвечал Карлсону, а обращался всегда к одному из своих соседей; Карлсон понял, что дружбы от него ему нечего было ожидать.

Поведение Нормана, самого младшего изо всех, показывало, что он нашел поддержку хозяина дома; и видно было, что плясать под его дудочку было всего надежнее.

– Разводить свиней, когда не имеешь молока, не стоящее дело,– поучал Карлсон.– А молока никогда не будет, если осенью не посеять клевера. В полеводстве должна быть установлена плодопеременная система; один злак должен следовать за другим.

– Это точь-в-точь, как в рыболовстве, не правда ли, Норман? – обратился Густав к соседу.– Нельзя забросить сети для килек, пока не кончишь с ловлей камбалы; а камбалу не поймаешь, если не кончила метать икру щука. Одно следует за другим, и, когда покончишь с одним, начинается другое. Не так ли, Норман?

Норман, не противореча, согласился с ним и для большей точности повторил последние слова Густава, когда заметил, что Карлсон готов дать отбой.

– Да, это верно,– сказал он.– Начинается одно, когда кончается другое.

– Кто кого кончает? – воскликнул тем временем Рундквист, не желавший упустить удобного случая пошутить.

Карлсон, у которого в зубах застрял хвост плотвы, сильно волновался, размахивал руками, желая повернуть снова разговор в свою сторону. Он должен был, однако, присоединиться к насмешкам остальных, хотя те зубоскалили больше из злорадства, и под влиянием дешевой остроты разговор о сельском хозяйстве должен был прекратиться.

Обрадованный своим успехом, Рундквист варьировал удачно найденную тему, и никто уже не хотел слушать серьезного разговора.

По окончании завтрака пришла старуха и просила Карлсона и Густава идти с ней на скотный двор и на поля, чтобы переговорить о распределении работы и прийти к соглашению по поводу того, что предпринять для улучшения хозяйства.

– После этого,– объявила она,– все соберутся в комнату, чтобы слушать чтение проповеди.

Рундквист растянулся возле печки на скамейке и закурил трубку. Норман взял свою гармонию и сел перед домом, пока остальные направились к скотному двору.

К удивленно Карлсона, действительность превзошла его ожидания. Двенадцать коров, не стоявших уже на ногах, ели мох и солому, так как корму больше не было. Всякая попытка поднять их оказалась напрасной; после того как Карлсон и Густав тщетно пытались поднять их на ноги, подкладывая им под брюхо половицу, их предоставили собственной судьбе.

Карлсон задумчиво качал головой, как врач, покидающий приговоренного к смерти больного; свои благие советы и предложения он оставил на другое время.

С двумя волами дело обстояло еще хуже, так как пахоту недавно окончили.

Овцы могли лишь обрывать кору с давно объеденных кустов.

Свиньи были худы, как гончие собаки. Куры бегали по скотному двору, по которому разбросан был навоз кучками.

После того как все было осмотрено и обнаружен был полный упадок всего, Карлсон объявил, что тут можно лишь прибегнуть к ножу.

– В шести коровах, дающих молоко, толку больше, чем в двенадцати голодающих!

Он исследовал вымя и указал с большой уверенностью на тех коров, которых следовало подкормить, а затем отвести к мяснику.

Густав делал возражения.

Но Карлсон утверждал, что они должны быть зарезаны, и настаивал на этом. Как верно то, что он живет, так и то, что он должен умереть! Тогда возможно будет ввести другой порядок. Но прежде всего надо купить хорошего сухого корма, пока нельзя выпускать скотину в лес.

Когда Густав услышал о покупке сена, он горячо начал отговаривать тратить деньги на то, что у них уже имеется. Но старуха заставила его замолчать, говоря, что он в этом деле ничего не понимает.

Затем, приняв другие менее важные решения, отправились они в поле.

Там целые полосы лежали под паром.

– Ага, ага! – воскликнул с сожалением Карлсон, увидав, что хорошая земля обрабатывается таким устарелым способом. Ах! Какое ребячество! Ни у кого больше нет пара, но зато сеется клевер! Если можно иметь урожай ежегодно, почему же пользоваться им через год?

Густав полагал, что ежегодная жатва истощает землю, которой нужен отдых, как человеку.

Но Карлсон весьма справедливо, хотя довольно туманно, объяснил ему, что клевер удабривает землю, вместо того чтобы ее истощать; он, кроме того, избавляет ее от сорных трав.

– Никогда еще я этого не слыхал,– заметил Густав,– чтобы хлеб землю удобрял!

Он никак не мог понять толкования Карлсона о том, что травы получают главным образом свое питание «из воздуха».

Потом осмотрели отводные каналы; они были переполнены водой и заросли́.

Местами густо рос хлеб, как будто зерно сеяли полными пригоршнями, местами все заросло сорной травой.

Луга не были прочищены; прошлогодняя листва покрывала и душила траву, обратившуюся в одну слипшуюся массу.

Заборы, огораживающие поля, были близки к полному разрушению. Все было в том обветшалом виде, о котором старуха говорила в разговоре вечером.

Но Густав и слышать не хотел о дельных замечаниях Карлсона; он отклонял их как нечто неприятное, которое почему-то выкапывается из области прошлого. Он страшился работы, но больше всего он боялся, чтобы матери не пришлось раскошеливаться.

Когда они затем пошли на телячий загон, то Густав отстал, а когда они пришли в лес, то его уже не было с ними. Старуха позвала его, но ответа не последовало.

– Пусть идет,– сказала старуха.– Вот каков Густав! Он немного туп и не ленив только тогда, когда отправляется с ружьем на море. Но это не должно смущать Карлсона, потому что злого умысла в нем нет. Отец хотел сделать из него хорошего человека; он не хотел, чтобы сын шел в работники, а чтобы мог делать, что пожелает. Когда ему минуло двенадцать лет, он получил собственную свою лодку, а также, конечно, и ружье. С той поры с ним ничего нельзя было поделать. Теперь рыболовство падает, поэтому-то я и подумала о пахоте, так как земля все же верней, чем море. Дело пошло бы, если бы только Густав умел приказывать людям работать; но он всегда обращается с парнями как с товарищами, и работа вперед нейдет.

– Людей баловать – это не годится,– подтвердил Карлсон,– и вот что я должен тут же сказать тетке, благо мы с глазу на глаз: если я должен стать вроде надсмотрщика, то я должен обедать в комнате и спать один, а то люди не будут меня уважать – и я ничего не добьюсь.

– Обедать в комнате,– продолжала озабоченно старуха, перелезая через забор,– вряд ли будет возможно. Рабочим не по нутру, если кто обедает не с ними в кухне. Это даже не решался делать старый Флод, а уж Густав никогда этого не делал. А если так поступить, то они сейчас же подымут историю из-за еды, встанут на дыбы. Нет, из этого ничего не выйдет. Но спать в отдельной комнате – это дело другое; это мы еще посмотрим. Люди и то находят, что их помещается слишком много в кухне, и я думаю, что Норман охотнее будет спать один в своей постели, чем с кем-нибудь другим.

Карлсон счел за лучшее удовольствоваться наполовину выигранной победой и пока спрятал другой заряд.

Теперь они вошли в сосновый лес, где в расщелинах некоторых валунов еще лежал грязный снег, усыпанный опавшими иглами. Под жгучими лучами апрельского солнца сосны уже выделяли смолу; а под кустами орешника сквозь прогнившую листву выглядывал трилистник. Из-под моха поднималась теплая влага; сквозь стволы деревьев видно было, как над забором дрожало сияние воздуха; дальше синела морская даль, слегка колеблемая ветерком; белка шуршала в ветках, а зеленый дятел постукивал своим клювом по стволу сосны.

Старушка семенила по тропинке, по иглам и корням. Карлсон, шедший за нею, видел, как при каждом ее шаге мелькали подошвы и исчезали под подолом платья. Тогда ему пришло на ум, что вчера она показалась ему старше.

– Тетка, однако, быстра на ноги,– сказал Карлсон, выражая этим свое настроение, внушенное красотами весны.

– Что он говорит! Можно подумать, что он заигрывает со старой бабой.

– Нет, я всегда говорю то, что думаю,– сказал Карлсон убежденно.– Поспевая за теткой, я весь вспотел.

– Мы дальше не пойдем,– ответила старуха и остановилась, чтобы перевести дух.– Отсюда Карлсон может осмотреть лес; сюда мы сгоняем летом скотину, когда она не пасется на островках.

Карлсон окинул лес взглядом знатока – он нашел, что там очень много валежника и что на корню хороший строевой лес.

– Но какой плохой уход! Хворост валяется в таком беспорядке, что тут всякий себе шею сломит!

– Теперь Карлсон сам видит, в каком положении дело. Пусть он управляет, как найдет нужным, и пусть строго смотрит за делом. Он все приведет в порядок, в этом я уверена! Не так ли, Карлсон?

– Я уж дело свое буду делать, лишь бы другие работали! А для этого вы должны мне помочь, тетка,– сказал в заключение Карлсон.

Он сознавал, что нелегко ему будет отвоевать себе положение военачальника, так как рядовые давно на местах.

Среди непрерывной беседы о том, каким образом и каким способом вступит Карлсон в управление и будет охранять свое начальническое положение, вернулись они домой. Карлсон старался внушить старухе, что это начальническое положение является главным условием для процветания мызы.

Теперь должна была быть прочитана проповедь, но из мужчин никто не явился. Оба стрелка с ружьями пошли в лес; Рундквист, как всегда, скрылся где-то на освещенной солнцем горе. Так было всегда, когда надо было выслушать слово Божие.

Карлсон уверял, что можно обойтись и без слушателей, а что если не затворять двери, то, пока горшки будут закипать в печке, девушки тоже услышат кое-что из прочитанного.

Когда старуха выразила свое сомнение по поводу того, сможет ли она прочесть, то Карлсон сейчас же выказал готовность это исполнить.

– Ага! Я на прежнем своем месте часто читал проповеди; это меня не затруднит.

Старуха раскрыла календарь и отыскала текст этого дня, а именно второе воскресенье после Пасхи, посвященное доброму пастырю.

Карлсон взял с полки лютеранскую книгу проповедей и сел на стул посреди комнаты; тут мог он воображать себе, что его хорошо услышат и увидят его подчиненные. Затем он развернул книгу церковных песнопений и запел громким голосом текст писания снизу доверху по всей гамме, как это делали при нем однажды приезжие проповедники и как ему уже приходилось самому делать.

– «И сказал Господь пришедшим к нему иудеям: Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит».

Поразительное чувство личной ответственности охватило чтеца, когда он произнес следующие слова: «Я есмь пастырь добрый». Он многозначительно взглянул в окно, как будто желая увидеть обоих отсутствующих наемных рабочих, Рундквиста и Нормана.

Старуха грустно кивнула головой и взяла кошку к себе на колени, как бы принимая в свои объятия заблудшую овцу.

Карлсон же продолжал читать дальше дрожащим от волнения голосом, как будто он сам написал эти строки.

– «А наемник бежит – да, он бежит,– повторил он,– потому что наемник (почти крикнул он) не радеет об овцах».

– «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня»,– продолжал он уже наизусть, так как он эти слова знал по катехизису.

После этого он уже продолжал слабым голосом, опустив глаза, как бы глубоко страдая за злобу людскую, и вздохнул. Особое ударение, которое он придавал словам, выразительные взгляды по сторонам указывали на то, что он с болью в сердце указывает на неведомых злодеев, не желая их открыто обвинять.

– «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора; и тех надлежит Мне привесть: и они услышат голос Мой!»

Затем он прошептал с лицом, засиявшим улыбкой, пророческим тоном, полным надежды и уверенности:

– «И будет одно стадо и один Пастырь».

– И один Пастырь! – повторила старуха, мысли которой были далеко от мыслей Карлсона.

Затем он взял в руки книгу проповедей и сначала сделал кислое лицо, когда, перелистав страницы, увидал, что это была длинная история; но затем набрался мужества и начал. Тема не вполне соответствовала его намерениям; она больше придерживалась христианской символической стороны; поэтому-то он и не был столь воодушевлен, как при чтении текста. Он быстро пробегал по столбцам, а когда переворачивал страницы, то доводил быстроту до того, что влажными пальцами переворачивал сразу по две страницы, стараясь, чтобы старуха этого не заметила.

Когда же он увидал, что приближается конец, то, боясь сразу наткнуться на «аминь», стал читать менее быстро. Но было поздно: переворачивая в последний раз страницы, он слишком сильно намуслил большой палец и повернул сразу три страницы, так что «аминь» очутилось на самом верху следующей страницы; казалось, что он ударился головой о стену.

От этого удара старуха проснулась и, полусонная, взглянула на часы.

Карлсон поэтому повторил еще раз «аминь», причем прибавил:

– «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа и ради нашего спасения».

Чтобы не сразу прервать и в виде обещанного примирения, он прочел «Отче наш», так тихо и трогательно, что старуха, которую в эту минуту осветило солнце, еще раз склонила голову.

Она успела разгуляться от сна, пока Карлсон, желая избежать неприятных объяснений, склонил голову на левую руку, произнося тихую молитву, которую неловко было бы прервать.

Старуха тоже чувствовала себя виноватой и, желая доказать, что была внимательна, постаралась в прочувствованных словах выразить свое душевное волнение. Но Карлсон на полуслове прервал ее и с твердостью пояснил, что и в тексте, и в собственных словах Спасителя сущность лишь одна: одно стадо и один пастырь! Исключительно один, один для всех, один, один, один!

В это мгновение раздался призывающий к обеду крик Клары. Из глубины леса раздались в ответ два радостных крика, а затем выстрелы; а из трубы кузницы донесся, как бы из пустого желудка, обычный возглас Рундквиста: «Пу!» – который всякий узнавал.

А затем вскоре собрались к обеденному котлу заблудшие овцы. Старуха встретила их упреком за их отсутствие. Но каждый из них ответил, не оставаясь таким образом перед старухой в долгу; они сожалели, что не слыхали зова, а то немедленно бы пришли.

Карлсон держал себя с достоинством, как приличествовало во время воскресного обеда. Рундквист же намекал в неясных выражениях на «замечательные» успехи ведения хозяйства. Карлсон усмотрел в этом то, что он примкнул к оппозиционной партии – и ею покорен.

После обеда, состоящего из двух сваренных в молоке с перцем гагар, мужчины ушли спать; но Карлсон вынул из ящика книгу церковных песен и сел на дворе на возвышении, на сухом камне. Он сел спиной к окошку хижины, чтобы можно было и подремать.

Старуха нашла, что это много обещает, так как обыкновенно послеобеденные часы по воскресеньям пропадали у всех даром.

Когда Карлсон решил, что прошло достаточно времени для молитвы, он встал, вошел, не постучавшись, в комнату и выразил желание осмотреть свою каморку.

Старуха хотела это отложить до другого времени, под предлогом, что надо прибрать стол; но Карлсон настаивал, и в конце концов старуха повела его на чердак…

Под самым коньком крыши находилось что-то вроде четырехугольного ящика; наверху в нем проделано было окошечко, которое в настоящую минуту было завешено полосатой синей шторой. В каморке стояла кровать, а возле окна стол с графином воды. По стенам что-то висело, похожее на платье, завешенное простыней; и, действительно, подойдя ближе, Карлсон увидел, что то было платье; тут выглядывал воротник от лифа с висячей отделкой, там показывались брюки. На полу стояла целая армия мужских и женских башмаков и сапог. За дверью стоял массивный, окованный железом сундук с медной замочной бляхой.

Карлсон поднял штору и отворил окно, чтобы очистить воздух от запаха сырости, камфоры, перца, полыни. Потом он положил на стол свою шапку и объявил, что здесь ему хорошо будет спать. Когда старуха высказала опасение, как бы ему не было холодно, он объявил, что привык спать в холодной комнате.

По мнению старухи, дело шло слишком быстро; она хотела сначала убрать платья, чтобы они не висели в табачном дыму. Карлсон тут же дал слово, что курить не будет; он просил и заклинал ее оставить висеть платья. Он говорил, что и не взглянет на них, что тетка не должна ради него беспокоиться и убирать вещи. Он вечером будет ложиться прямо в постель, а по утрам будет сам выливать воду от умыванья и убирать постель. Никому не надо будет и входить сюда. Он говорил, что понимает, что тетка озабочена своим имуществом и что его действительно тут немало.

Обезоружив старуху своей болтовней, Карлсон спустился вниз, принес оттуда наверх свой ящик и фляжку с водкой, повесил свою куртку на гвоздь возле окна, а непромокаемые сапоги поставил рядом с другими сапогами.

Потом он попросил позволения побеседовать с хозяйкой, причем должен был присутствовать при этом и Густав, чтобы распределить работу так, чтобы с завтрашнего дня всякий был на своем месте.

С трудом отыскали Густава и заставили его прийти на время в комнату; но в совещаниях он участия не принимал; на вопросы он отвечал лишь возражениями и возбуждал споры; словом, он стал на дыбы.

Карлсон пытался победить его лестью, подавить его знанием дела, внушить ему уважение к превосходству старшего; все это оказало лишь действие масла, попавшего на огонь.

В конце концов обе партии утомились, а Густав незаметно исчез.

Тем временем наступил вечер, и солнце зашло за тучи, которые вскоре поднялись и заволокли все небо маленькими перистыми облаками. Но воздух оставался теплым.

Карлсон пошел бродить куда глаза глядят, вниз по лугу и дошел до загона для волов; он пошел дальше под покрытыми цветом еще полусквозными кустами орешника, которые образовали над дорогой причудливый туннель; эта дорога вела к тому месту берега моря, куда приходили на яхтах купцы за дровами.

Вдруг он остановился: между кустами можжевельника показались фигуры Густава и Нормана. Они стояли на открытой со всех сторон скале; они приложили к плечу ружья, взвели курки и оглядывались во все стороны.

– Тише! Он сейчас покажется,– шепнул Густав, но так, что Карлсон расслышал.

Думая, что речь идет о нем, он притаился в кустах.

Но над молодыми сосенками пролетела тихо и лениво, как сова, вяло действуя крыльями, птица, а за ней другая.

– Кр… кр… Мур… мур… Псип! – пронеслось в воздухе, а затем: паф, паф! – и оба ружья выстрелили, причем из них веером вылетели дробь и дым.

Захрустело в ветках березы, и вальдшнеп упал в нескольких шагах от Карлсона.

Охотники прибежали и схватили добычу, которая навела их на следующее размышление:

– Он получил свою часть,– заявил Норман, перебирая рукой перья на грудке еще неостывшей птицы.

– Я знаю еще кое-кого, кто должен был бы тоже получить свою часть! – воскликнул Густав, думавший о посторонних вещах, несмотря на возбуждение охотою.– Этот негодяй теперь еще будет спать в каморке!

– Да неужели? – завопил Норман.

– Да. А потом он намерен навести порядок на мызе. Как будто мы лучше его не знаем, что такое порядок. Но так всегда бывает: новая метла хорошо метет, пока она не износится. Но повремените, я уж покажу ему! Такому господину я не поддамся! Попадись он мне только, жестко ему придется спать. Тише! Вот летит вторая.

Охотники вновь зарядили ружья и снова побежали на свой пост. Карлсон же осторожно поплелся домой, твердо решив перейти к наступлению, как только он будет достаточно вооружен.

Когда вечером он удалился в свою каморку, опустил штору и зажег свечку, то сначала почувствовал себя несколько неловко оттого, что остался один. Его охватил некоторый страх перед теми, от которых он отдалился. До сих пор он привык весь день находиться в обществе людей, всегда быть готовым ответить на чей-нибудь вопрос, не смущаться ни перед каким слушателем, когда ему хотелось болтать. Теперь кругом него было тихо, так тихо, что по привычке он ожидал, чтобы с ним заговорили. Ему чудились голоса там, где их не было. Голова его, которую всегда облегчало то, что все мысли находили свое выражение, теперь переполнена была мыслями, которые зарождались, развивались, волновались, ища выхода под каким-нибудь видом; это вызывало у него даже такое недомогание, что сон бежал от него.

Таким образом в одних чулках ходил он взад и вперед по тесной каморке от окна к двери и сосредоточивал все свое внимание на предстоящей на следующий день работе. Он в голове своей распределял занятия, заранее предвидел возражения, преодолевал затруднения.

Поработав так мозгами целый час, он наконец успокоился; голова была теперь в порядке, в ней было все расположено, как в конторской книге; все было на своем месте и все наперечет, одним взглядом можно было окинуть всю позицию.

С этим он лег в постель. Очутившись один среди чистых, свежих простыней, без опасения, чтобы его кто-нибудь потревожил среди ночи, он почувствовал себя впервые господином над самим собой.

Так заснул он, чтобы затем встретить утро понедельника, первое утро рабочей недели.