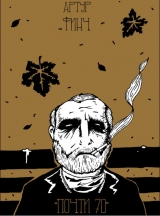

Текст книги "Почти 70"

Автор книги: Артур Финч

Жанр:

Роман

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)

– Дальше что было?

– Я всего не помню, ты должен понимать. Меня убило так, как никогда не убивало до этого. Это было типа какое-то новое говно, типа суперубийственное. Я помню, что не знал, чо с ним такое происходит. У меня не получалось отличить происходящее, то есть, я не понимал, то ли ему действительно хреново, то ли мне просто кажется.

Он отпил немного пива и продолжил:

– Потом его отпустило. Чайка поднял голову и сказал: «Это что-то совершенно безумное». Так и было, чувак. Я уже тоже мог нормально соображать, ну типа в себя пришел и все такое. Мы похавали, а потом он предложил повторить, зуб даю, он сам предложил. Я сразу не хотел, мол, мне не особо впечатления понравились, но на самом-то деле я просто испугался, зассал просто-напросто. Потому что это реально что-то совершенно безумное…Ну вот…Мы включили какой-то фильм и хапнули еще раз. В этот раз было еще хуже. Убило просто насмерть, я думал, что сойду с ума, что меня не отпустит. Чайка сначала был таким бодрым, но его очень сильно натупило и он опять все время молчал.

– В смысле?

– Ну, он замолчал. Потом каким-то образом перебрался на кровать, нес какую-то чушь и все такое…

Я не мог избавиться от воспоминаний, прицепившихся ко мне. Они раздавливали меня.

Вспомнил ту ночь, когда лишился ног. Я лежал там, думая, что умираю. Я смотрел на себя как бы со стороны.

Он лежит, истекая кровью. Лежит один. Почему он один? Он пытается отползти. Зачем? Он думает, что лежит на рельсах? Я действительно так думал, мне казалось, что сейчас будет ехать еще один поезд, что этот второй поезд убьет меня окончательно, но я все равно пытался отползти. Тогда я не думал ни о чем, не думал даже о том, что не смогу самостоятельно сходить в туалет. Он убежал. Во всяком случае, мне так показалось? Я лежал и думал о том, что он меня бросил, но я его не винил, я помню. Состояние моего ума изменилось настолько, что таких чувств, как вина, жалость, любовь, их просто-напросто не было, они куда-то исчезли. Я не понимал, сколько прошло времени, прежде чем приехали родители, а потом скорая. Я увидел их лица и все. Больше ничего. Тогда-то я впервые подумал о том, что умер.

Молф убил Нурика – атмосфера накалена.

Реальность раскручивалась все сильнее, раз за разом убегая все дальше. В голове крутилась эта дурацкая песенка про Молфа и Нурика, я не понимал, кто это такие, но мой мозг думал, что это самые важные персоны в моей жизни.

Я очнулся в больнице и пожалел о том, что не умер. Боль была такая, что жизнь казалась таким незначительным пустяком, что я с удовольствием пустил бы себе пулю в башку. Но боль – не самое страшное. Я думал о том, что больше никогда не смогу ходить, и это самое ужасное. Я буду прикован к инвалидному креслу. Чтобы поссать, лечь в кровать, спуститься вниз – нужно будет хорошенько поработать, а я не хотел. Я хотел, чтобы все это было сном, выдумкой, чтобы эта книга закончилась, и я вернулся обратно в свою жизнь. Но шли месяцы и ничего не менялось.

Молф убил Нурика – атмосфера накалена.

Егор сидит и пялится в одну точку. Так хуево мне не было никогда. Я не могу пошевелиться, вернее могу, но все дается с таким трудом, что ничего делать не хочется.

Нужно подзавязать с этим говном. Нужно вновь взяться за писанину. Я сидел там, охуевая, не понимая, что происходит, но я отлично знал, что ничего не стою. Кто я такой? Безногий урод, который думает, что допишет роман и станет известным и популярным. А что? Я действительно так думаю, просто не говорю этого вслух. Но я ничего не делаю для того, чтобы мою писанину кто-то увидел…Мы – ничтожества. А Егор? Кто он такой? Чем он занимается? Он просто барыжит.

Я не могу вспомнить имени своего брата. Я не могу вспомнить имени того человека, который прошел со мной через все это. Кто я после этого? Но как только я переставал об этом думать, этот факт уже не казался мне таким страшным. Он просто исчезал. Отпустит – вспомню. Но я был уверен, что в этот раз не отпустит. В груди болело. Я понимал, что это ненормально, так не должно быть. А если я умру? А почему такого быть не может? Почему ты не можешь умереть? А я почему не могу?

Могу. Еще как могу.

Если я не умер тогда под поездом, это еще не значит, что я живу для чего-то большего, это не значит, что я стану кем-то великим, это всего-навсего значит, что мне повезло. Жизнь построена на случайностях, и любой, кто думает иначе – идиот.

Мне нужно было как-то уцепиться за реальность, и я вспомнил Таню. Почему именно она? Я ничего к ней не чувствовал. Вообще. Но вспомнил я именно ее.

Я вспомнил, как мы нашли труп. Вспомнил его стеклянные глаза и синюю кожу. Вспомнил, как я поступил с Таней. Как уехал, оставив ее, хотя мог еще целый год сидеть дома, привыкая к тому факту, что я больше никогда не смогу бегать. А я взял и свалил. И именно поэтому я вылетел из института. Я ничего не успевал. Нужно было подняться, собраться, позавтракать, а потом самое тяжелое – спуститься. Лифт часто не работал, а спускаться по лестнице – не вариант. В общаге мне иногда помогали спускаться, но это унизительно и очень быстро я от этого отказался. А потом я переехал в эту квартирку. Когда я жил в общаге, мне нужно было просто выбраться на улицу, и я почти на месте. Но когда переехал, то мне приходилось ездить на маршрутке. Я съездил так всего один раз и забил. Это сложно. Люди не всегда горят желанием помочь тебе залезть в маршрутку, каждый старается отойти подальше и предоставить честь помочь кому-нибудь другому. И я их прекрасно понимаю, я бы сам не стал помогать какому-нибудь инвалиду.

А потом..

– Чайка? Чайка, с тобой все в порядке? Тебе хуево?

Да. Очень. Но говорить не хотелось вообще. Казалось, я сейчас вновь вырву.

Я вспомнил, как отец попал в больницу, и как перед этим я пришел домой пьяным, как ЧИП. Вспомнил ту ссору, когда родители кричали друг на друга, и даже батя. А потом он ушел в мастерскую, где сердце его немного подвело. И потом, и потом, и потом. Все остальное: ожидание звонка, больница, радость. Я все это вспоминал. Вернее, переносился обратно в то время, когда все это произошло, и словно стоял в стороне.

Наша комната казалась мне чужой. Тетради и блокноты, лежащие на кровати тоже казались мне чужими, хотя я точно знал, что они мои. И Егор больше не казался мне другом. Еще никогда мне так не хотелось кого-то ударить, я хотел вскочить и разбить ему лицо. Почему – не знаю.

Мне очень паршиво, так паршиво не было никогда. Я не мог уследить за биением своего сердца, я пытался отыскать пульс, но его словно не было, во всяком случае, я его не чувствовал. И это меня пугало больше всего. Сколько прошло времени? Мне казалось, прошло не меньше часа. Я взглянул на часы и…семь минут, прошло всего семь блядских минут.

Потом мне показалось, что я теряю сознание, но нет, я его даже не находил. Вместо того, чтобы рухнуться в обморок, я словно проснулся, оказался в своей постели там, дома. Я слышал, как мама звала завтракать. Я спустился вниз, отец сидел и читал газету, дожидаясь, пока мама накроет на стол. И я понимал, что кого-то не хватает, но мама все равно продолжает накрывать на стол. Она ставит три тарелки, рядом три вилки. Что происходит? И вот мама насыпает в мою тарелку какую-то кашу, и я понимаю, что здесь явно что-то не так. Я вскакиваю из-за стола. У меня есть ноги. Это не я. Тот, кого не хватает за столом – это я сам! И как только я понимаю это, я сразу же возвращаюсь обратно в нашу квартиру. Я и Егор опять сидим в нашей комнатке.

Я умираю.

Других мыслей не было. Только эта.

Его звали А.! Я вспомнил. И тут же вернулся обратно в свой дом, на кухню. Теперь на столе стоит четыре тарелки, мама все еще что-то возится за плитой. Отец больше не читает газету, он о чем-то с нами разговаривает.

– Чайка! Чайкаааа! – кричит Егор, вырывая меня из этих воспоминаний.

Я не собираюсь ему отвечать.

– Я не хотел так поступать, – говорю, – так получилось. Я не мог больше оставаться дома, ты понимаешь? Мне надо было уезжать. Я был обууузой! Обузой! ОБУУУЗОООООООЙ!

Слова вырываются, несмотря на мое нежелание говорить.

– Я так не хотел!

Егор трясет меня, пытаясь привести в чувство. Но со мной все нормально, кажется..

Молф убил Нурика – атмосфера накалена.

Нет, не нормально. Песенка опять возвращается, утаскивая меня все дальше от реальности, мне не за что зацепиться. И я улетаю, а Егор остается здесь.

Все.

Вокруг слишком темно. Я не думаю ни о чем, потому что думать не получается. Я могу только спокойно наблюдать за темнотой. А потом я чувствую, как что-то касается моей груди. Мрак исчезает мгновенно, я вижу солнце и какого-то паренька. Я откуда-то его знаю. Меня подбрасывает и я лечу прямо в этого паренька, оказываясь внутри его головы. Я вижу то, что видит он, и не только. Я чувствую и ощущаю все не так, как ощущал раньше, все чувства – это его чувства. Он боится. Он смотрит на труп, синий труп. «Бляяять», – вскрикивает он и отпрыгивает от мертвеца.

Я опять в своей комнате, меня тошнит, глаза закрываются, в груди печет.

В груудии печеет.

А МОЛФ УБИЛ НУРИКА АТМОСФЕРА НАКАЛЕНА

Стоп.. МОЛФ УБИЛ НУРИКА АТМОСФЕРА НАКАЛЕНА. Я… МОЛФ УБИЛ НУРИКА АТМОСФЕРА НАКАЛЕНА…Егор… МОЛФ УБИЛ НУРИКА АТМОСФЕРА НАКАЛЕНА..комната вращается… МОЛФ УБИЛ НУРИКА АТМОСФЕРА НАКАЛЕНА…

МОЛФ УБИЛ НУРИКА АТМОСФЕРА НАКАЛЕНА

Все.

Глава ?

Я здорово подружился с алкоголем. Когда грустно – виски. Когда грустно – вино. Когда грустно – пиво. Когда совсем хреново – водка. А грустно мне было очень часто. Целый месяц я работал, таская тяжелые ящики со всяким дерьмом, расставляя продукты на полках, убирая в магазинах, открывая дверь каким-то мажорам, а потом целый месяц сидел дома и заливал в себя горечь.

Я ни разу не сходил на его могилу. Все время доходил до входа в кладбище, а потом поворачивал и шел куда-нибудь в другую сторону. Я не могу это объяснить, решение принималось где-то внутри. Хотя кого я обманываю? «Внутри» – больше не существовало, не могло уже существовать. Кто-то назвал бы это душой, но не я. Может, она когда-то и была, но больше ее нет. И черт с ней.

Так шли целые годы. Я ничего не менял.

Почти пятьдесят.

Когда-то черные волосы на моей голове стали совсем седыми. А я и не заметил этого. Это звучит совершенно по-идиотски. Как это, скажете вы, кто-то мог не заметить, что он постарел? А вот так. Я был стариком уже в двадцать пять, что говорить о пятидесяти? Но мне насрать – что двадцать, что пятьдесят.

– Как мама? – спросил я у отца.

По телефону, конечно. Я не видел их с того самого дня, когда убежал с кладбища. Когда я напивался – я думал, что поступаю неправильно, винил себя. Но начинался новый-старый день и я понимал, что ничего такого не сделал. У них хватало своих проблем. А мама. Она не плакала на кладбище, но отец говорил, что она не сказала ему ни слова. И я не понимал этого. Он-то тут при чем? Она иногда звонила мне, очень редко, но все же. Каждый раз мы разговаривали не дольше двух минут, мама больше не кричала, никогда. Во всяком случае, я не слышал.

– Она неплохо, но рак добрался до мозга, и временами ей совсем худо. – говорил отец.

Рак пришел уже давно. Он постоянно отступал, словно желая, чтобы она помучилась подольше. Но теперь, похоже, взялся за маму основательно. По словам отца, ей было все равно. У нее давно был новый муж, вернее просто мужик, с которым она жила. Однако, когда появился рак, отец частенько к ним наведывался, чему тот второй мужик не возражал. Это очень странно.

– И сколько ей осталось?

Я смирился с тем, что несомненно умру сам, почему же я не должен смириться с тем, что и мама умрет, только раньше?

– Точно никто не говорит. Но прогнозы не слишком утешительны.

Она уже несколько месяцев не вставала с постели. Я понимал, что скоро наступит конец. Но это не самое паршивое. А знаете что? То, что я настолько отвык от этих людей, что мне было все равно. Поэтому, когда однажды батя позвонил и сказал:

– Мама умерла.

Я просто ответил:

– Спасибо, что сказал.

А сам пошел и нажрался так, как до этого не нажирался никогда. Хотя, кому я вру? Нажирался.

Вот так и уменьшалось количество людей, хоть как-то со мной связанных. Они умирали, оставляя меня одного. Почему не умирал я? Не понятно. Но я жил себе. Жил, как раньше.

Почти пятьдесят .

Вернее сорок шесть. Мне было сорок шесть, когда она умерла. Это я точно помню.

И даже тогда я не стал ничего менять. Просто плыл по течению, наслаждаясь холодными водами жизни. Естественно, иногда встречались камни, о которые меня било, ну и что? Иногда мне нужна была такая встряска, чтобы понять, что я еще живой.

Знаете, когда я понял, что я – самое настоящее ничтожество? Когда устроился работать в какой-то занюханный ларек. Мне объяснили, что нужно делать, я ответил, что согласен. Я просто сидел там целый день, слушая музыку, пока в окошко не стучал очередной туповатый школьник или какой-нибудь тип в костюмчике с галстуком.

– За семьдесят есть? – спрашивал кто-то.

– Есть за семьдесят пять.

– Давай.

Они выкладывали деньги, а я доставал из-под прилавка серебристый пакетик, на который до этого лепил наклейки типа «Фен-шуй аксессуар». Такой бизнес процветал, потому что менты не могли вообще ничего сделать. Единственное, на что они способны – это изъять весь товар, который находится в ларьке, а его, должен сказать, всегда было мало, потому что мы тоже не идиоты, не хранили все в одном месте. Вот, например, изымают менты один такой пакетик у нас, отправляют его на экспертизу. Там они сверяются, есть ли такое вещества в списках. Если нет, то они отправляют его еще на какой-то анализ, чтобы узнать, психотропный это препарат или нет. Если да, то его добавляют в списки. И что? Пока они делают все эти штуки, состав вещества успевает смениться раза три минимум, поэтому предъявить ничего они нам не могут. Примерно так мне объяснили схему, когда я устроился сюда на работу.

Понимаете? Я продавал наркоту, как горячие пирожки.

Чайка курил именно такое говно.

Вот почему я ничтожество, понятно?

А я сидел там и писал на пакетиках всякие буквы. H – 50 гривен, R – 70 гривен и X – 195 гривен.

Но проработал я там недолго. Вплоть до первой облавы. Меня забрали в ментовку, начали угрожать, задавать тупорылые вопросы, давить на жалость, мол, тебе не стыдно травить школьников. А почему мне должно быть стыдно? Если кто-то курит такую дрянь, значит, в его жизни есть проблемы посерьезней, чем несуществующая зависимость от синтетического каннабинола. Естественно, меня отпустили, мой начальник даже извинился передо мной за все. Я сказал, что хочу уйти, потому что такая работа не для меня, он не стал возражать, а просто протянул мне конверт, в котором лежала моя зарплата за этот и следующий месяц.

– Спасибо, – сказал я, – может, еще увидимся.

Он пожал мне руку, и больше мы никогда не виделись.

А вы представляете реакцию школьника, намеревающегося купить травы, когда он видит, что в ларьке сидит какой-то дед с бородой, как у Льва Толстого? Преувеличиваю. Как у Достоевского.

Как бы там ни было, я ушел от этого, но меньшим ничтожеством чувствовать себя не стал.

Я учился экономить. С деньгами в конверте мне удалось продержаться несколько месяцев. Я немного успокоился. Перестал шастать по барам, да и пить почти перестал. Нет, конечно, я мог позволить себе бутылочку пива под вечер, но я не напивался, как раньше. Записался в библиотеку, куда частенько заглядывал и брал всякие книжки. За год я прочитал почти все романы Кинга, кроме «Ярости», нигде не удавалось достать ее. Мне понравилось то, как этот мужик мог развить хиленькую идею на огромный роман, причем сделать это так, чтобы эта идейка уже не казалась хиленькой. Единственная книга, которую я терпеть не мог – это «Библиотечная полиция», не знаю почему, но я очень ее невзлюбил. Время от времени я писал какие-то рассказики на той печатной машинке, которую я купил много лет назад. Например, я написал рассказ, в котором пытался открыть одну ситуацию с другой стороны. Я где-то вычитал, что Кинга в 99 году сбила машину, мне захотелось написать об этом, но написать от имени того мужика – Билла Смита. Почему так произошло? Что он делал перед этим? Как он жил? И все такое. Я написал, но закинул этот рассказ в шкаф, так и не отослав его никуда. Честно сказать, он вышел не самым крутым.

Не понимаю, почему все рассказы получались такими злыми. Это получалось само собой и особо меня не беспокоило, но когда я перечитывал все, что написал, замечал, что мои истории – злые. Про парня, который был болен СПИДом и втыкал зараженные иголки в других людей, про каких-то подростков, которые выкопали яму, куда упал какой-то турист, про мальчика, которого замуровали в стену, и все в таком духе. Поэтому я отбросил это занятье, подумав, что могу просто читать книги, не стараясь создать что-нибудь свое. Так я и делал.

В той библиотеке можно было найти все что угодно. Абсолютно. Начиная русской классикой, и заканчивая постмодернистскими выплесками Пелевина, Нащекина, Неонова и других.

Библиотекарем была приятная женщина бальзаковского возраста. Филолог. Понимаете, да? Я так часто ходил за книгами, что она подумала, будто я хожу к ней. Но ничего такого я не планировал. Она начала улыбаться мне, когда я заходил.

– Здравствуйте! – обязательно говорила она.

– Здравствуйте. – отвечал я, стараясь как можно быстрее выбрать книги и свалить оттуда.

Она была ничего, поверьте, даже очень. Но я так перепугался того, что у нас может что-нибудь закрутиться, что исчез и больше там не появлялся. Я пошел в другую библиотеку, не такую хорошую, но все-таки. Здесь работала бабка, которая явно не могла претендовать на мою личную жизнь. Интересно, та библиотекарша расстроилась, что я больше не приходил?

Чем больше я читал, тем больше уходило сигарет. Например, если я читал Тургенева, то в день уходило полпачки красного «Винстона», если же читал Гоголя, то стабильно выкуривал пачку в день. Но если я читал Достоевского, то двух пачек как ни бывало. Потом я перешел на фантастику. Читая Уэллса, курить не хотелось вообще, но я закрывал книгу и скуривал штук шесть к ряду. Филипп Дик и Стругацкие заставляли меня дыметь как сумасшедшего. Попадались и такие книги, после прочтения которых хотелось курить только потому, что я прочитал какое-то говно. Такое бывало редко, потому что почти все, что я читал, мне нравилось. Во всяком случае, я мог найти почти в любой книге что-то реально крутое и уникальное. А если не находил – то брал любой рассказ Шекли или Лема, читал его и шел курить.

Должен сказать, что у меня был старенький компьютер, с помощью которого я искал всякие статьи и книги, которых не мог найти в библиотеке. Но, читая текст с компьютера, я замечал, что глаза слишком быстро устают, поэтому включал я коробку не очень часто.

Почти шестьдесят.

Время от времени я созванивался с отцом. Мы редко находили общие темы для разговоров, а теперь тем более. Но даже этого неловкого молчания в трубке мне хватало с головой. Однажды мы с ним встретились, я пригласил его к себе домой.

Мы сидели, попивая пивко, перекидывались какими-то фразами и все такое. Это был очень приятный вечер.

– Ну, как ты поживаешь там?

– Ничего не делаю, – говорит он, – вообще ничего. Смотрю телевизор, готовлю изысканные блюда…

Мы хорошо посмеялись в тот вечер. Он сказал, что скучает по Чайке, скучает по маме. Я обнял его. Впервые в своей жизни обнял своего отца. И в последний раз.

А потом он ушел.

И эта встреча, знаете, если бы я прочитал о такой встрече в книге, я скурил бы три или четыре сигареты, но это произошло со мной – и я выкурил всю пачку.

Почти семьдесят

Я и Чехов поехали туда, где я провел свое детство.

Когда я сказал ему об этом, он не стал говорить ничего, только одобрительно кивнул. Наверняка он понял, что дела мои оставляют желать только лучшего. Так оно и было.

Мы сидели в парке, на той же скамье, что и всегда. Курили. Как обычно.

– Снились родители, – произнес я, – хочу поехать туда.

Мы выехали в субботу утром, он был за рулем. Я не умел водить машину и ни разу в жизни об этом не пожалел. Я помню, как раньше мама уговаривала меня пойти и сдать на права, а я отвечал ей, что у меня все равно никогда не будет автомобиля. Так оно и случилось.

Почти все время мы ехали молча.

– Волнуешься? – спросил Чехов, когда мы уже приближались к тому месту, с которым связано все мое детство и все самое хорошее и самое страшное, что случалось в моей жизни.

– Ни капли, – солгал я.

А сердце работало, как отбойный молоток. Мы медленно проехали старую, ржавую арку, говорящую, что мы въезжаем в А-поль. На горизонте показались два длинных, невысоких здания, стены которых были увешаны колючей проволокой. Справа было большое кладбище, вход в которое было закрыто большими черными воротами.

Половина домов были близки к тому, чтобы вот-вот рассыпаться, людей практически не было.

Все изменилось.

И это действительно так.

В голове вспыхивали картинки, как я со своим другом – Давидом– строили здесь землянки, халабуды на деревьях, а теперь все дома и так похожи на неумело построенные халабуды.

Мы проехали улицу, где я жил, чтобы вернуться сюда потом.

Остановились мы возле розового здания с разбитыми окнами и заросшим садом. Так, где раньше росла малина, ежевика и клубника, теперь растет только бурьян и другие паразиты.

Это школа.

Асфальт во дворе оброс травой настолько, что двор больше походил на заброшенное футбольное поле.

Дверь открыта, я захотел войти. Чехов пошел со мной.

Ранее красивые и величественные колонны в холле теперь превратились в обшарпанные стручки, нелепо торчащие из разбитого и загаженного всяким мусором пола.

Я ходил по коридору, заглядывая в кабинеты. Зашел к директору, где раньше вечно стоял непроглядный туман из табачного дыма. Я закурил сигарету, дымел, даже не вдыхая, чтобы кабинет опять стал таким, каким я его помню. Но был только дым. Грозного и одновременно очень сдержанного директора не было. Того самого, который смотрит на тебя взглядом, проникающим прямо внутрь. И ты больше не чувствуешь себя таким смелым, каким чувствовал себя там, с другой стороны теперь уже отсутствующей двери.

Кабинет математики.

Кабинет географии. Химии. Я заглядывал в каждый. И каждый из них дарил мне ту далекую частицу детства, моего детства.

Наверное, все сходят с ума в старости. Иначе я не могу объяснить все это, все эти сопли. Когда я был сопляком, все старые пердуны грустили по долбанному советскому союзу. «Раньше было намного лучше», – говорили они, вытирая вытекающую у них изо рта слюну. Тогда я не мог этого понять, особенно если учитывать, каким дерьмом античеловеческим этот союз был. Но сейчас до меня дошло. Они лили слезы не по СССР. Они грустили и оплакивали свою навсегда утраченную молодость.

Вот и я. Стоял там внутри старой, разбитой школы и чуть ли не рыдал, как безмозглая выпускница-отличница.

Хорошо хоть не заплакал.

Потом мы пошли в парк, который посадили еще немцы во время второй мировой.

А вот парк почти не изменился, сразу на входе стоял серый небольшой памятник в честь погибших немецких солдат. Я подошел к нему и в самом его центре увидел нарисованную свастику. Я не помню когда я это сделал, но отлично помню, что тогда очень увлекся всей этой нацистской символикой, слушал гимны и тому подобное, за что нередко оказывался в прокуренном кабинете того самого режущего взглядом директора.

Пустые пластиковые бутылки с дырками, бутылки из-под пива и водки – все это осталось, никуда не делось, и в то же время красивые высокие дубы и каштаны – это рождало какое-то смешанное чувство внутри.

Все это время мы ходили молча, Чехов словно чувствовал, что лучше помолчать. Мы прошли там, где раньше стояла небольшая карусель, где после школы собирались всякие парни и девчонки. Теперь на том месте просто лежало огромное колесо от Т-150. Чуть дальше в парке мы подошли к еще одному памятнику – огромному камню, на котором была вырезана советская звезда. Он весь порос мхом и травой, но все равно от него за километр несло гордостью, не за союз, а за людей. «Помним и гордимся», – гласила раньше надпись на плите рядом с памятником, но слова давно стерлись, а плита потеряла свой черный, как сама ночь, цвет.

Я помню, как мы брали великолепно сделанные деревянные макеты АК-47 и бегали по этому парку, прячась в кустах и за памятниками.

Я помнил всех своих лучших друзей, которые остались лучшими только в детстве.

Я помню тебя, Михальченко Сергей, помню как ты не хотел сбривать свои усы вплоть до выпускного. А ты, Сергей Разумницкий, помню как в младших классах ты плакал, потому что получил восьмерку, а уже позже ты сам смеялся над этим, и перестал даже портфель брать в школу. И ты, Влад, тебя я тоже помню, как вечно ты лупил меня, пока мы не подружились.

– А вас, Веталь, Рыжий, Саша и Игорь, я уже никогда не забуду.

Эти слова я произнес вслух, хоть и тихо. Чехов посмотрел на меня, но ничего не сказал, только улыбнулся.

Не знаю, сколько я стоял около того памятника, но окурки все падали и падали мне под ноги. Как слезы?

Забавно.

Много воспоминаний пролетело у меня в голове, они захватили меня так, что если бы не Чехов, я бы остался тут еще надолго, навсегда, может. Просто стоял бы там, пуская дым, но Чехов тронул меня за плечо и произнес:

– Может, хочешь заехать домой?

Я всем сердцем надеялся, что там никто не живет.

– Очень хочу.

***

Я смотрел на свой дом и мне казалось, что он совсем не изменился. Да, крыша немного осела, краска на окнах облупилась, но в остальном все было не так уж и плохо. Наверное, здесь кто-то живет, подумал я и хотел было сказать Чехову, что лучше бы нам уехать отсюда, но тут дверь легонько приоткрылась, словно приглашая меня – именно меня – войти.

И я не смог не принять этого приглашения.

Я вошел.

И наткнулся на какую-то женщину. Все-таки здесь кто-то живет.

– Извините нас, пожалуйста, – пробормотал я, – мы не знали, что здесь кто-то живет…

Все рухнуло. На что я мог надеяться? Да и зачем мне этот дом? Я думал обо все этом и смотрел этой женщине в глаза, которые сжирали меня целиком. Потом Чехов мне скажет, что в тот момент он почувствовал себя лишним. Я не мог понять, откуда у меня взялось такое чувство, что я ее знаю.

Эти неумело окрашенные черной краской волосы, эти карие глаза, все это почему-то казалось мне чем-то родным, очень родным. Она чувствовала то же самое? Разве нет?

– Это ты? – спросила она и обняла меня, не дожидаясь ответа.

Это был я. Это точно.

***

Я рассматривал свой дом, заглядывал в каждый уголок. Мало что изменилось, она пыталась сохранить все таким, каким оно было тогда, много лет назад. Естественно, обои, мебель, все это было новым, но это не имело абсолютно никакого значения.

Я зашел в отцовскую мастерскую, там пахло дымом и казалось, что где-то там спрятался отец, словно не хочет, чтобы его видели. Я боялся что-либо трогать, чтобы ничего не сломать, ничего не перепутать, чтобы отец потом не искал нужных ему запчастей и инструментов где-то под столом. Я не хотел, чтобы он нервничал. В мастерской стояла тишина, только пачки из-под сигарет хрустели под ногами. Словно я вновь вернулся в детство, теперь уже по-настоящему. Конечно, я понимал, что могу хоть перевернуть здесь все вверх дном, никому от этого хуже не станет, отец нигде не спрятался, он просто умер. Все умерли. А я чего до сих пор дышу? Я раздавил пустую пачку красного «Винстона» и вышел. Накинул на дверь ржавый китайский замок и защелкнул его навсегда.

***

А потом я сидел за кухонным столом, и невыносимая тоска ела меня на ужин, за моим же столом! Почему? Почему так происходит, когда возвращаешься туда, где все начиналось? Пускай через много лет. У меня не было ответа и вряд ли он есть у вас. Я просто сидел, пока Чехов и та женщина сидели в гостинной.

Сколько лет прошло, а она все так же красива, как и тогда. Может, я просто смотрел не на ту старую женщину, которую видел перед собой? Может, я просто смотрел на ту девочку из детства. Наверное.

Мама больше не кричала.

2

Там, где раньше стояла Чайкина кровать, теперь был большой шкаф. Отодвинуть его было непросто, но я знал, что за ним меня ждет сюрприз. Я оторвал кусок плинтуса, продавил обои. Просунув руку в образовавшуюся дыру, я достал небольшую стопку бумаг, связанных желтой резинкой. Убедившись, что я ничего не пропустил, я взял все листы и сел на кровать.

Это были его рассказы. Первым мне в руки попался «Холодный плен», я помню как Чайка радовался, когда дописал его. Дальше шли небольшие кусочки, отрывки других рассказов. На одном из листов было написано «Сборник рассказов «Совершенно секретно»». В университетские годы Чайка показывал мне парочку, только сборник назывался немного иначе, как именно – вспомнить не могу. Но то, что я нашел в самом низу… Не передать, что я почувствовал, словно ток прошел через все мое тело…

Тебе, будущему, взрослому

«Ну, что ты? Уже взрослый? Уже так же насупил брови, нацепил серьезное выражение лица? Как и все переживаешь по пустякам, работаешь на ненавистной тебе работе? Если это так, то ты полный мудак, Чайка. Никогда не бросай писать. Это ведь единственное, что тебе действительно нравится, я же лучше знаю, поверь. Плаванье помнишь? Очень ли оно тебе нравилось?. Как и весь спорт, так ведь?

Естественно, тебе не будет легко. Особенно теперь. Твои ноги ушли к другому, ну и черт с ними, забудь! Они не вернутся. Забудь обо всем, что с ними связано, мужик.

Пиши всегда, ладно?

И береги их, ладно? Ты знаешь о ком я. Они – единственные кто тебя поддерживают, ты никому кроме них не нужен.

Держись и не раскисай.

P . S . Твои ноги не чешутся, забудь об этих глупостях.

Всегда твой, Чайка».

Он действительно был таким сильным, каким мне всегда казался, подумал я, и отложил все листы в сторону. Я не стал показывать это никому, мне казалось, что даже мне не стоило это читать. Читать чужие письма – нехорошо, вроде бы так учила мама?

А потом я сделал то, ради чего сюда и приехал. Из внутреннего кармана своего пиджака я достал аккуратно свернутую рукопись. Ту самую, которую Чайка не успел закончить. Я положил «Холодный плен» к остальным его листам, замотал все резинкой. А потом положил на место и подвинул шкаф обратно к стене.

– Это твое. – прошептал я.

Было еще одно место, куда бы мне хотелось заглянуть прежде, чем уехать отсюда навсегда. Я спустился к ним в гостиную и сказал:

– Пойдем, Чехов.

Таня посмотрела на меня. И я не смог не добавить:

– Если хочешь, пошли с нами.

***

Я волновался так, словно опаздывал на какую-то уж очень важную встречу. Я не знал, зачем я туда иду. Просто.