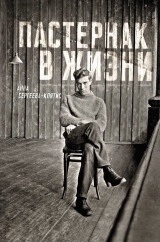

Текст книги "Пастернак в жизни"

Автор книги: Анна Сергеева-Клятис

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

(Пастернак А.Л. Воспоминания. С. 226–227)

* * *

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распахивающихся и захлопывающихся дверец вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминованные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера.

Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную, до Бетховена, музыку человеческую, в следующем периоде и музыку будущего, после себя.

(Пастернак Б.Л. Люди и положения)

* * *

Я уже перебывал здесь почти во всех музеях и вообще очень близко ознакомился с Берлином. Насколько здесь легко попасть на выставку, в музей и концерты, настолько трудно достать билет в оперу. Для всего Берлина есть только один Operhaus! У кассы стоят уже в 6 ч. утра, и для того, чтобы достать какое-нибудь место, надо встать в 5 ч. и за отсутствием конок в такой ранний час идти пешком из Шарлоттенбурга в Берлин. Такой утренний моцион я проделывал уже четыре раза (число без «возведения в степень»).

(Б.Л. Пастернак – Л.Е. Ригу, 7/20 февраля 1906 г.)

* * *

В берлинский период жизни брат мой окончательно был покорен музыкой Вагнера. Уже в Москве он Вагнером увлекался. С некоторых пор, когда уяснилось, что будущим брата будет музыка и деятельность композитора, ему стали дарить ноты. В его шкафу красовались, в красивых изданиях, в красивых, с золотом, переплетах, клавиры некоторых опер Вагнера. Но не столько брат, сколько наша мать часто и помногу проигрывала отрывки из них, так что многое из Вагнеровых опер стало мне хорошо знакомым.

Брат играл мало, предпочитая импровизировать и что-то свое сочинять, видя себя в будущем не исполнителем, а именно композитором. Потому, не думая вовсе о развитии техники игры, он ею абсолютно не владел. Года за два до Берлина он начал брать серьезные уроки теории и гармонии у известного в Москве музыкального критика, теоретика и композитора Ю.Д. Энгеля.

(Пастернак А.Л. Воспоминания. С. 246)

* * *

…От немцев я стараюсь выжать все те соки, которые мне могут быть полезны, то есть учусь у них всему, чему могу. Много читаю. Все родственники разъехались <…> и двоюродная сестра. Часто переписываюсь с нею. Об этом удивительном человеке я еще поговорю с тобой, когда увижусь, если ты только поймешь тот язык, на котором я с тобой буду говорить на эту тему.

(Б.Л. Пастернак – Л.Е. Ригу, 20–29 апреля/3–12 мая 1906 г.)

* * *

Сегодня иду в первый раз в Университет, где от скуки запишусь на философский факультет. Слушаю там историю музыки. Ей-Богу, не вру. Только, вернее, я не записался, а надуваю доверчивое германское правительство. Лезу прямо в аудиторию, как «свой» человек.

(Б.Л. Пастернак – Л.Е. Ригу, 13/25 мая 1906 г.)

Юность. 1908–1911

Я клавишей стаю кормил с руки…

Б.Л. Пастернак. Импровизация

Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней – Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращенью я был учеником одного поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое; впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно жизни вне музыки я себе не представлял. Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества, ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унизить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке.

(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)

* * *

…На репетиции Энгель подошел к Боре и сказал про «Поэму экстаза»:

– Это конец музыки!

– Это ее начало! – воскликнул Борис.

(Дурылин С.Н. В своем углу. М., 1991. С. 305)

* * *

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом.

(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)

* * *

И, о ужас, когда я начинаю вникать в это «обратно», в моем сознании вырисовывается вдруг кусочек подоконника в рабочей комнате Глиэра[37]37

В 1908–1909 гг. Пастернак брал частные уроки у Р.М. Глиэра, который готовил его к сдаче экзаменов экстерном за курс консерватории.

[Закрыть] на даче, и я слышу собственную сонату, но не это важно, а важен тот мир легендарной сказочной полноты и счастья, которыми заряжено это смолистое, яркое летнее дерево, и душистый сумрак переступающего сада; и эти как бы распечатываемые дальними криками и свистками чистые просторы, темные, матовые, растворенные горизонтами, с воздушной позолотой мошек; эти вечера, в которые можно бесследно совать какие-то мысли, слова, намерения, ненаписанные письма и т. д. и которые тысячекратно ценны именно как эти колодцы, в которые падало столько творчества.

(Б.Л. Пастернак – родителям, 13/26 мая 1912 г.)

* * *

Если бы мы могли хотя бы подозревать о драматизме перелома в его творческой жизни! Но кто знал тогда об этом? <…> Впрочем, брат уже давно стал чаще пропадать в гостиной, где стоял рояль; оттуда доносились звуки его упражнений. Они еще долго продолжали звучать. Что изменилось в брате? Что меня могло поразить? Он так тщательно все скрывал – что я мог заметить? Ничего! А ведь об этом-то брат впоследствии в «Охранной грамоте» и записал, что «тщательно скрывал от друзей», я же добавлю – и от семьи – свои «признаки нового несовершеннолетия»! Как хорошо сказано! Да, да, он так тщательно скрывал их, что даже я, сидящий за одним с ним столом, живший с ним бок о бок, ни о чем подобном и не подозревал! <…> «Музыка… переплеталась у меня с литературой». С литературой, но не с поэзией, это существенно! Литературой, упомянутой здесь братом, было его увлечение прозой – А. Белым, затем Стендалем (через К. Локса[38]38

К.Г. Локс (1889–1956) – литературовед, критик, переводчик, учившийся вместе с Пастернаком в Московском университете.

[Закрыть]) или Конрадом и Джойсом (через С.П. Боброва). О стихах или о стихотворчестве брата мы ничего еще не слышим даже по «Охранной грамоте» тех времен. Даже упоминая о кружке «Сердарды»[39]39

Сердарда – литературно-поэтический кружок, нерегулярно собиравшийся в Москве с 1908 г., в состав которого входили Ю.П. Анисимов, С.Н. Дурылин, С.П. Бобров, Б.А. Садовской, Б.Л. Пастернак.

[Закрыть] (то есть о 1910–1911 гг.), он вспоминает, что принят был туда «на старых правах музыканта». <…>…Начала стихотворной деятельности брата следует искать в том периоде его жизни, когда он окончательно от нас оторвался, начав жить на отлете. Когда мы перебрались на Волхонку, где ему была обеспечена жизнь в семье, он предпочел одиночество, снимая комнату в близлежащих переулках – то в Гагаринском, с бульвара, то в Лебяжьем, с Ленивки, то в Савеловском, что с Остоженки. Его обособленная жизнь была нам огорчительна и приписывалась нами, по своей непонятности, совсем иным потребностям – ему же такая свободная жизнь была наинадежнейшей гарантией: прячась от всех, особенно же от нас, наилучшим образом заниматься тем, что «тщательно скрывал от друзей», то есть стихотворчеством. Прибавлю к этому и то, что все новые лица и имена, до того времени не появлявшиеся еще на его горизонте, со времени Волхонки стали все чаще звучать, а их носители – появляться и у нас вместе с ним. Ни С.Н. Дурылин, ни Костя Локс, ни С.П. Бобров не существовали еще на Мясницкой. Мне сейчас стало ясно представляться, что, действительно, в этом смысле год 1911-й был для него годом перелома и перестройки всей его жизни.

(Пастернак А.Л. Воспоминания. С. 358, 360–361)

* * *

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жилье домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа. <…> Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались. Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали: гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам громыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», – говорил кто-нибудь на языке времени.

(Пастернак Б.Л. Люди и положения)

* * *

В <…> мезонине бывал самый разнообразный народ. Читали стихи, играли на гитаре, спорили обо всем на свете; надо всем повисали облака винных паров, религиозно-философских исканий и «несказанного». Сидя в изодранном кресле, Юлиан Анисимов с карандашом в руках читал тоненькую книжечку в пестрой обложке и восхищался ею. То были стихотворения Рильке, потом его переводы из Рильке.

(Локс К.Г. Повесть об одном десятилетии: 1907–1917 гг. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 34)

* * *

Пиры

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь

И в них твоих измен горящую струю.

Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,

Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.

Надежному куску объявлена вражда.

Тревожный ветр ночей – тех здравиц виночерпьем,

Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть – застольцы наших трапез.

И тихою зарей – верхи дерев горят —

В сухарнице, как мышь, копается анапест,

И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти – ни крошки,

Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,

И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,

А сдан последний грош, – и на своих двоих.

1913, 1928

* * *

…Пастернак, усевшись возле В.О.[40]40

В.О. Станевич (1890–1967) – жена Ю.П. Анисимова, поэтесса, писательница, переводчица, антропософка, поклонница А. Белого, в «Мусагете» занимавшаяся изучением трудов Р. Штайнера.

[Закрыть], о чем-то гудел ей на ухо, размахивая в то же время руками, вставая, и приседая, и снова садясь, и снова вставая. В.О. слушала его с хохотом и вскриками, по всем признакам, он очень забавлял ее. <…> Между тем, разговаривая с Садовским[41]41

Б.А. Садовской (1881–1992) – русский поэт, прозаик, критик и литературовед Серебряного века. Начинал как символист, сотрудничал с Брюсовым в журнале «Весы». К 1910-м гг. отношения Садовского с мэтрами символизма испортились, и он занял отчетливую позицию «вне групп». Сборник литературно-критических статей Садовского «Русская Камена» всецело посвящен поэтам XIX в.

[Закрыть] и прислушиваясь к тому, что происходит в другом конце комнаты, я уловил несколько слов Пастернака о стихах и поэзии и вспомнил, что как-то в университете он хотел показать мне несколько стихотворений. Как раз в это время В.О., по-видимому, решив, что настало время приступить к священнодействию, встала и заявила о своем желании слушать стихи. Тотчас Юлиан заплетающимся языком прочел несколько переводов из Рильке, Садовской похвалил, но умеренно (переводов он вообще не признавал); прочла два или три стихотворения В.О. Затем обратились к Пастернаку. Садовской с любопытством приготовился слушать. Он уже заранее ощущал его «дичь». Борис долго отмахивался, приводил разные аргументы, но в конце концов все-таки прочитал несколько стихотворений в стиле «Близнеца в тучах», но, если мне память не изменяет, не вошедших в книгу. Все молчали. «Замечательно! – вдруг сказала В.О. – Прочтите еще!» – «Но мне бы хотелось…» – «Читайте! Читайте!..» Последовало еще несколько стихов. Пока я понял только одно: передо мной подлинное, ни на что не похожее дарование. Но я совершенно не знал, как к нему отнестись. Стихи Пастернака были так не похожи на преобладающий стиль эпохи, в них не было обычного, само собой разумеющегося современного канона.

«Что же вы молчите? – закричала В.О. – Борис Александрович, вам нравятся стихи?» – «Ничего не могу сказать, – ответил Садовской, снисходительно посмотрев на Бориса. – Все это не доходит до меня». Борис оторопело и дико смотрел на него. Сам того не зная, Садовской задел у него самое больное место. Он сконфуженно пробормотал что-то, потом уже громко, размахивая руками, быстро заговорил: «Да, да, я вас понимаю, может быть, если б я услыхал такие стихи несколько лет тому назад, я бы сам сказал что-нибудь в этом роде, но…» – тут он окончательно потерял дар слова и разразился потоком философем, смысл которых сводился к защите чего-то, что он хотел сделать, но, разумеется, не сумел сделать и т. д. После этого он быстро убежал.

«Ну вот, – сказала В.О., – вы его напугали».

«Все эти новейшие кривляния глубоко чужды мне», – заявил Садовской, чувствуя себя хранителем священного огня.

(Локс К.Г. Повесть об одном десятилетии: 1907–1917 гг. // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 36–37)

* * *

– Боря – прекрасный музыкант, мог бы хорошо рисовать… Почему-то пишет стихи! – говорил, недоумевая, Леонид Осипович Пастернак (а я слышала это в передаче Сергея Павловича Боброва, друга молодости Бориса).

– Боря глупостями занимается! – огорченно жаловался Л.О. своему сотруднику по Училищу живописи, ваяния и зодчества, профессору В.М. Чаплину, ведшему курс отопления и вентиляции, брату моего мужа.

(Кунина Е.Ф. О встречах с Борисом Пастернаком // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 111–112)

* * *

…Весной 1908 года совпали сроки нашего окончанья гимназии, и одновременно с собственной подготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В-ю[42]42

И.Д. Высоцкая – дочь известного чаезаводчика, первая любовь Б. Пастернака.

[Закрыть].

Большинство моих билетов содержало отделы, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохожденье. Однако урывками, не разбирая часов и чаще всего на рассвете, я забегал к В-й для занятий предметами, всегда расходившимися с моими.

Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее любимице, скорее Абелярова, чем Эвклидова. И, весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанью я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)

* * *

Я сейчас вернулся от вас. Весь стол в розах, остроты, и смех, и темнота к концу – иллюминованное мороженое, как сказочные домики, плавающие во мраке мимо черно-синих пролетов в сад. А потом желтый зал с синими и голубыми платьями и Зайкино[43]43

И.А. Добровейн (1891–1953) – пианист и композитор.

[Закрыть] переодевание, танец апашей, имитации и много-много номеров с капустника и Летучие мыши.

Ты мне написала фразу, которую я читаю совсем иначе, чем ты ее, наверное, сказала: «Нужно ли тебе, чтобы я приехала в Москву». Я ее читаю как глубокий лирический привет, знаешь, тот, который приходит каким-то чудным ангелом-гонителем ко всем чуждым предметам и людям, оставляет только родные, замыкает рай твоего глубокого одиночества, обращается к тебе, идет тебе навстречу. Это уже не тот мучительно любимый ангел, который сделал отдаленно-тусклым все то, что копошилось близко вокруг тебя до его появления; это уже лучистый полубог в твоем лирическом Эдеме. Может быть, у меня нет права думать, что ты так пришла ко мне. Но вот я отправил свое идиотское письмо – и у меня началось что-то странное, какое-то истерически отрывочное существование, и ты стояла близко, близко надо мной, так что я мог тянуться к тебе, и, знаешь, ты была таким гонителем и ангелом-привратником; ах, Ида, ты читаешь только слова и не знаешь, какое это глубоко реальное и большое чудо. Ты жила во мне эти дни, и не только так, как это говорят. Я рано вставал; не мог спать. И вот на заре я чувствовал, как ты бродишь, как ты шагаешь в том мире, который я зову собой. Что это ты делала там? Иногда ты покидала дорожки, мое сознание теряло тебя и ты начинала утренний восторженный танец по траве и грядкам. Тогда мне становилось больно какой-то смутной радостной болью и ты блуждала каким-то бессознательным хаосом у меня, тем хаосом, который еще дает новые всходы в сознании. И ты тяжело запирала ворота для всего случайного и чужого. Тебя наверное боятся, потому что все отступило, обособилось, а ты вошла и заняла весь горизонт и все дали. Моя Ида, я не вижу и не знаю ничего сейчас кроме тебя.

(Б.Л. Пастернак – И.Д. Высоцкой [черновик письма], март – апрель 1910 г.)

* * *

Из Иркутска семья переехала в Москву в 1907 году, мне было 11 лет. Я дружила с двоюродными – Нютой, Шурой и Мишей Штих. В период примерно с 1910 по 1918 годы у них собиралась молодежь. Мне запомнились имена Димы Шершеневича, Сергея Боброва… Б.Л. обычно сидел рядом с Сеней Файнбергом[44]44

С.Е. Фейнберг (Файнберг) (1890–1962) – пианист и композитор.

[Закрыть], они говорили о музыке и часто подходили к роялю. Несколько лет подряд мы жили на даче в имении Майковых Спасское с семьей Штих. (1909? 1910? 1911?) Б.Л. приезжал туда к Шуре Штих. Мне запомнился один его приезд, вероятно, в 1911 году. Рано утром мы отправились гулять втроем по шпалам, из Спасского дошли до Софрина и обратно. Б.Л. пробыл у нас 2 дня.

(Е.А. Дороднова[45]45

Е.А. Виноград (в замужестве Дороднова; 1896–1987) – двоюродная сестра А.Л. Штиха, друга Пастернака с детских лет. Героиня книги «Сестра моя жизнь».

[Закрыть] – Е.Б. и Е.В. Пастернакам, 9 декабря 1985 г. // Б.Л. Пастернак: pro et contra. Б.Л. Пастернак в советской, эмигрантской, российской литературной критике. В 2 т. СПб., 2012–2013. Т. 1. С. 71)

* * *

Я очень много думал двумя образами, которые упорно кочевали за мной: тобою и Леной[46]46

Е.А. Виноград.

[Закрыть].

Ах, как ты лег тогда!

Ты не знаешь, как ты упоенно хотел этого; ты не спрашивай себя, ты ничего не знаешь; я тебе говорю – ты бы не встал. Можешь не верить себе – это третьестепенно. Я никому и ничему не верю – но это я знаю, ты бы остался между рельс. Ты ведь был неузнаваем. А Лена меня поразила. Она сказала: «Я ему не дам, это мое дело», и потом тебе; и я даже не слышал, потому что она взяла тебя за голову так, как это предписал Софокл одному своему символу переполнившейся нежности, в самом начале своей лучшей драмы, которая живет сейчас, может быть, только за этот жест. Знаешь, в первом стихе Антигона держит (зачерпнув) голову Исмены <…>

Но ты даже не подозреваешь, до чего я по́шл! Ведь, в сущности, я был влюблен в нас троих вместе[47]47

«20 июня 1910 г. Пастернак приезжал в Спасское, где проводили лето Штихи. Пошли гулять втроем – Шура, Лена Виноград и Боря. Во время прогулки вдоль железной дороги Шура Штих, доказывая свою готовность умереть, лег на шпалы между рельсами и сказал, что не встанет, когда над ним пройдет поезд <…>. Лена уговорила его встать». (Смолицкий С.В. На Банковском. М., 2004. С. 33.) Ср. в «Докторе Живаго»: «У них там такой триумвират <…>

Этот тройственный союз начитался “Смысла любви” и “Крейцеровой сонаты” и помешан на проповеди целомудрия <…> Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют “пошлостью” и употребляют это выражение кстати и некстати. <…> “Пошлость” – у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово».

[Закрыть].

(Б.Л. Пастернак – А.Л. Штиху, 2 июля 1910 г.)

* * *

Мне так хочется видеть тебя, что боюсь сказать. Я сюда приехал на две недели. Три-четыре дня я уже здесь. Мне немного осталось. Знаешь, что мне представляется? Большие, только здесь возможные, интересные прогулки с тобой; я нарочно прикусываю сейчас же «язычок». Но поверь мне, Оля, что все это может быть восхитительным. Скорее, скорее, завтра выезжай. <…> Дорогая Оля, как ты только поймешь, что, даже будучи неприязненно настроена ко мне или к кому-нибудь из здешних, ты все-таки многое выиграешь от этой поездки в чудную местность со сказочными условиями; как только этот призывный посев взойдет в тебе аксиомой, ты тотчас пожни его на телеграфе. Ради Бога, телеграфируй о номере поезда и дне. Я тогда выеду на станцию встретить тебя. Если ты решительно противишься такой встрече, подпишись на телеграмме «Ольга» вместо «Оля». «Оля» будет пропуском на станцию. «Оля» вообще будет громадным пропуском.

(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 7 июля 1910 г.)

* * *

Я поехала в Меррекюль и провела там несколько дней. Боря меня встретил и проводил и уже от нас поехал в Москву.

Мое пребывание в Меррекюле сломило наши с Борей привычные отношения. Он был сдержан, серьезен, щепетилен в обращении со мной. Мы много были вдвоем, вдвоем гуляли, как он писал и хотел. Но он держался без обычной любви и веселости; мы шли на расстоянии друг от друга и если случайно натыкались, он резко сторонился. Ночью он хотел, чтобы мы оставались в комнате, а я мечтала о звездном небе, об уходе от семьи, о поэзии ночи; тетя следила за нами с беспокойством. Когда же Боря нехотя уступил мне и мы остались на террасе, ничего поэтичного не вышло. Он сидел поодаль и философствовал, стараясь говорить громче и суше обычного, а я скучала и чувствовала разочарование. На другой день, когда мы проходили у заставы, я попросила его рассказать мне сказочку, и он промолчал.

Общий романтический склад сближал нас. Он говорил, обычно целыми часами, а я шла молча. Признаться, я почти ничего из того, что он говорил, не понимала. Я и развитием была неизмеримо ниже Бори, и его словарь был мне непонятен. Но меня волновал и увлекал простор, который открывали его глубокие, вдумчивые, какие-то новые слова. Воздвигался новый мир, непонятный, но увлекательный; я вовсе не стремилась знать точный вес и значение каждой фразы; я могла любить и непонятное; новое, широкое, ритмически и духовно близкое вело меня прочь от обычного на край света.

Наконец меня потянуло домой; но чувствовалось, что мы не можем расстаться. Я все время молчала, но во мне происходили какие-то сдвиги, и я переживала что-то необъяснимое, но значительное. Боря по обыкновению много говорил.

Поездка вдвоем еще больше слила нас. Люди, которых мы встречали, и названия станций (Вруда, Тикопись, Пудость и т. д.) казались нам какими-то особыми. У Бори было красивое одухотворенное лицо, и ни один смертный не был на него похож ни видом, ни душой. Он всегда казался мне совершенством.

В Петербурге мы уже не могли оторваться друг от друга. Он уезжал с тем, что я приеду в Москву, а потом он проводит меня в Петербург. Пока он ехал и писал мне, я не могла найти себе места и ждала до беспамятства, ждала до потери чувств и рассудка, сидела на одном месте и ждала. И он едва мог доехать и в ту же минуту написал мне громадное письмо.

(Фрейденберг О.М. [Воспоминания] // Пастернак Б.Л. Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг. С. 28–29)

* * *

Так что я влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в папу; в какую-то глубокую фантастику не решенных для меня характеров; я тебе говорил об этом чувстве. Но ты не знаешь, как росло, росло и вдруг стало ясным для меня и другое, мучительное чувство к тебе. Когда ты так безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я любили одно и то же, одинаково безучастное к нам, почти покидающее нас в своей необычной неприспособленности к остальной жизни. И вот я говорил тебе о какой-то деятельности, сменяющей наблюдение, о переживании жизни, ставшей качеством предметов, покинувших предметность жизни (о, как скучно это для тебя, и как трудно выразить это); разве не владело это и тобою? И тогда, Боже, что это было за сектантство вдвоем! Теперь отбрось все. Я не скоро, верно, привыкну к тому, что и один могу любить и думать обо всем этом. Мне совсем нестерпимо, когда я вспоминаю о том, что, подавленный этой посвященностью, принадлежностью жизни, приходящей за высшей темой, своеобразно посвященной городу и природе – всему, я в этом чувстве так же женственен, т. е. зависим, как и ты; и что ты в нем так же деятельна, сознательна и лирически-мужественна, как я. Я не знаю, так ли все это, и я хотел бы получить на это ответ. Но понимаешь ли ты, если даже и далека от этого всего, отчего меня так угнетает боль по тебе и что это за боль? Если даже и от любви можно перейти через дорогу и оттуда смотреть на свое волнение, то с тобой у меня что-то, чего нельзя покинуть и оглянуться.

(Б.Л. Пастернак – О.М. Фрейденберг, 23 июля 1910 г.)

* * *

Забегая вперед, здесь скажу: уже к осени 1910 года около Степуна[48]48

Ф.А. Степун (1884–1965) – русский философ, близкий Баденской школе неокантианства, историк, литературный критик, общественно-политический деятель, писатель.

[Закрыть], явившегося в «Мусагет»[49]49

«Мусагет» – книжное издательство, действовавшее в Москве в 1910–1917 гг. Организовано А. Белым, Эллисом (Л.Л. Кобылинским) и Э.К. Метнером. Объединяло «младших» поэтов-символистов («старшие» печатали свои произведения в издательстве «Скорпион»). Издательство публиковало произведения античных и средневековых писателей, стихи и теоретические статьи русских символистов. «Мусагет» был не просто издательством, но идейным центром, кружком единомышленников, разделяющих близкие взгляды, клубом, в котором читались лекции и проводились групповые занятия.

[Закрыть], строилась философская молодежь; он завел в своей редакции свой семинарий; среди студентов объявился Борис Леонидович Пастернак, чья поэзия – вклад в нашу лирику; помню его милое, молодое лицо с диким взглядом, сулящим будущее.

(Белый А. Между двух революций. Л., 1934. С. 383)

* * *

В 1910 г. Боря жил летом один в квартире отца, в здании Училища живописи. Он давал уроки и вообще был предоставлен сам себе. Был конец мая. Зной. (Помню, мы сидели с ним на подоконнике, на 4-м этаже, и смотрели сквозь открытое окно на Мясницкую. Она шумела по-летнему – гремящим зноем мостовых под синим плавленым небом.) Борис стал рассказывать мне сюжет своего произведения и читать оттуда куски и фразы, отрывки, набросанные на путаных листочках. Они казались осколками каких-то ненаписанных симфоний А. Белого, но с большей тревогой, с большей мужественностью! Белый – женствен. Борис – мужественен.

(Дурылин С.Н. В своем углу. С. 307)

* * *

Скоро начинается университет. Я запишусь на высшую математику. Скоро у меня экзамены. Один убийственно интересный! Основной курс чистой логики. Профессор уже знает меня с весны, я поступлю к нему в просеминарий по опытной психологии[50]50

Имеется в виду Г.Г. Шпет.

[Закрыть], но он меня предупредил, что, может быть, я разочаруюсь, т. к. слишком отвлеченно мыслю (это после экзамена по философии). Я это говорю Вам из-за тщеславия.

(Б.Л. Пастернак – А.О. и О.М. Фрейденберг, 19–20 августа 1910 г.)

* * *

…У меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру[51]51

А.Н. Скрябину.

[Закрыть]. <…> Первую вещь я играл еще с волнением, вторую – почти справясь с ним, третью – поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего. Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравненно большее и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один, наиболее его привлекший. Оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность: он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук как его собственный. И, опять, предпочтя красноречью факта превратности гаданья, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признанье он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня», тогда – хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ зайдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее… – но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им?..» Мы прохаживались по залу. Он клал мне руку то на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головоломность. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романсной литературы. Парадоксальность сравненья меня не смущала. Я соглашался, что безличье сложнее лица. Что небережливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что, развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании и, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил.

(Пастернак Б.Л. Охранная грамота)

* * *

В этот период 1910–1911 гг. я встречал Пастернака чаще всего на историко-филологическом факультете. Мы оба числились на философском отделении… <…> Мы слушали историков: Виппера[52]52

Р.Ю. Виппер (1859–1954) – историк античности.

[Закрыть], Савина[53]53

А.Н. Савин (1873–1923) – специалист по европейской истории Средних веков и новейшего времени.

[Закрыть] (Ключевский уже не читал), молодых доцентов философии – Шпета[54]54

Г.Г. Шпет (1879–1937) – философ, психолог, теоретик искусства, переводчик философской и художественной литературы (знал 17 языков), преподававший в Московском университете с 1909 по 1918 г.

[Закрыть], Кубицкого[55]55

А.В. Кубицкий (1880–1937) – историк философии, переводчик. До выхода в отставку в 1911 г. – приват-доцент Московского университета. Участник революционного движения.

[Закрыть], Брауна[56]56

Е.Г. Браун – специалист по истории восточной литературы.

[Закрыть]. Виппер и Савин нравились мне своей суховатой фактичностью, Шпет своей развязностью и остроумием, Соболевский[57]57

С.И. Соболевский (1864–1963) – ординарный профессор по кафедре классической филологии историко-филологического факультета Московского университета. Мировой науке Соболевский известен прежде всего как автор капитальных исследований языка Аристофана. Этому предмету посвящены обе его диссертации: магистерская и докторская. У Пастернака вел университетский курс греческого языка.

[Закрыть] – чудовищными знаниями греческой грамматики. <…> После занятий у Соболевского голова обычно по своему содержанию походила на барабан или тыкву; вот почему встречи с Пастернаком после столь полезного, но тягостного изучения были особенно приятны. Он сразу обрушивался потоком афоризмов, метафор; поэзия здесь присутствовала как нечто подразумевающееся и не подлежащее отсрочке. Вместе с тем все чаще и чаще я обращал внимание на какое-то отчаяние, скрывавшееся за всем этим потоком недоговоренного, гениального и чем-то изнутри подрезанного. Я начал искать разгадку и, как мне кажется, скоро нашел ее. Это была боязнь самого себя, неуверенность в своем призвании. Ему все время казалось, что он не умеет говорить о том, что составляло суть его жизни. С музыкой уже однажды произошла катастрофа. Неужели же? Вот почему ему нравились лекции Грушки[58]58

А.А. Грушка (1869–1929) – приват-доцент классической филологии, автор работ по латинскому языкознанию, переводчик. Запись его лекций о Лукреции сохранилась в студенческих бумагах Пастернака.

[Закрыть] о Лукреции. Это действительно был один из лучших курсов, который мне пришлось слушать в университете. Грушка читал не только с полным знанием материала, но и с большим вкусом, с большим изяществом. Читать о крупном поэте прошлого так, чтобы было одновременно близко, ясно и стояло на высоте научного анализа, – дело нелегкое. <…> После лекции Грушки мы разговаривали о соотношении биографии поэта и его поэзии. Борис говорил об этом как о чем-то своем, давно ему известном, но чем более я вслушивался в его не совсем, как всегда, ясные речи, тем несомненнее казалось, что эта тема задевает его каким-то особым образом. Однажды, остановившись, он воскликнул: – Костинька, что мы будем делать с вами со всем этим? – и он показал рукой на аудиторию, откуда мы вышли. Действительно, за стенами аудитории, где мы слушали о Лукреции, была Москва, была жизнь, и нам скоро предстояло встретиться с ней лицом к лицу.

(Локс К.Г. Повесть об одном десятилетии: 1907–1917 // Пастернак Б.Л. ПСС. Т. 11. С. 37–39)

* * *

Когда я вполне удовлетворительно сдал скарлатину, меня выпустили на улицу. Я помню, в этот день я как-то сильно и неуклонно увлекся фактом своего существования; ужасно просто и по-детски. Как раз выдалась грязная и какая-то жалобная, затертая февралем Москва; за свою болезнь я перезабыл, что на свете такая бездна живых; а когда я представлял себе улицы, то я почему-то видел их неестественно широкими и пустыми. Ты знаешь, отвыкаешь за два месяца от жизни. А тут как раз таяли тротуары и стены как-то ползком окружали тебя; даже туман был. И вот прохожие передавали его из уст в уста, вместе со зданиями, и дугами, и Чистыми прудами; все это разносилось из уст в уста, все это как-то разглашалось; я страшно люблю эту круговую непрерывность туманной улицы весной: ты что-нибудь подумаешь, скажешь или дохнешь, и потом тебе возвращают это в любом предмете, на который ты наткнешься, в любой встрече.