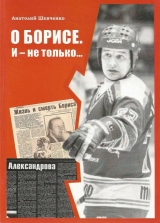

Текст книги "О Борисе. И — не только…"

Автор книги: Анатолий Шевченко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)

Вместе с тем, по воспоминаниям известного экс-хоккеиста, именно тогда состоялись первые «смотрины» Бориса Александрова московским хоккейным маэстро. По его утверждению, Александров-старший, сумевший пробиться к Аркадию Чернышеву, уговорил того посмотреть на тренировку «молодых», среди которых Борис являлся несомненным лидером.

– Они сидели на трибуне чуть выше нас, – так описывал тот эпизод мой собеседник. – Конечно, нам, молодым хоккеистам, а точнее, мальчишкам, сующими во всё свои любопытные носы, хотелось уж очень знать, о чем Борькин отец, чисто выбритый и трезвый, говорил со знаменитым тренером. Причем сидели они долго, обстоятельно. Когда же двинулись вниз, я, сидевший у прохода, четко слышал констатацию Чернышева о том, что Борька всем хорош: грамотным хоккейным! – катанием, умением виртуозно оперировать клюшкой, молниеносными бросками. Но… мал! Возрастом и массой! В свою очередь Виктор Гордеевич просил Чернышева все же иметь в виду, что через год-другой Борька прибавит и в возрасте, и в росте, и в весе.

Не исключено, что такая оценка пятнадцатилетнего Бориса Александрова авторитетнейшим специалистом в хоккее окрылила и домашнего наставника, и юного спортсмена. Тот и другой уже не сомневались, что большой хоккей обретает вполне видимый горизонт. В одной из личных бесед с Борисом Александровым мы как-то раз затронули вот эту тему: отец-наставник и сын-спортсмен.

Откровенно? Ну, вот до сих пор не могу понять, почему отец во мне, в «метре с кепкой», разглядел хоккеиста с таким-то будущим. – Борис говорил неспешно и негромко.

И вообще, когда мы касались каких-то неспортивных, а тем более семейно-личных тем, предпочитал «уходить в оборону». Отвечал односложно, даже неохотно. Разговорить его всегда стоило больших трудов. Но зато как интересно!

Хорошо запомнил основное отцовское требование: чтобы стать первым в команде, нужно забивать голы. Как, каким образом – это дело второе. Поэтому, говаривал он, рвись на «пятачок» через всех, «стреляй» мгновенно. И – не замахом! А кистевым броском, чтобы никто и не понял, что шайба уже там, в сетке, что уже гол. Мал ростом? Да, это – плохо. Будь тогда вертким, становись неутомимым… Он ведь меня гонял страшно. Я после его тренировок на дворовой коробке просто падал, не мог стоять на ногах. Выматывался без остатка. Кстати, невзирая на то, что после фронтового ранения ампутировали ногу, отец любил (в особенности в мои детские годы) становиться в «рамку» и чтобы я бросал шайбу. Таким способом тренировались даже в квартире. Соседи рыдали от этих тысяч щелчков по смежной стенке…

Борис рассказывал об отце и, видимо, сам того не понимая, следовал уже в своей тренерской работе его давнему совету. Я, было, удивился, когда вернувшегося с тренировки сына, пятнадцатилетнего Виктора (да, назван в честь своего деда!) Борис сразу с порога препровождал не на диван для отдыха, а на велотренажер: процесс закаливания продолжался.

– Пусть молочную кислоту из нагруженных мышц выгоняет. Давай, Витя! Крути педали! – подмигнул он еле живому сыну и тут же довольно резко оборвал причитание жены. – Не переломится, не причитай…

Хочешь или не хочешь, а жизненный опыт передается из поколения в поколение. Даже вот так: незаметно, подспудно.

В знаменитом усть-каменогорском финале турнира «Золотая шайба» Борис Александров участвовать не мог: он вырос из «детства». Ведь уже в шестнадцать лет он был заявлен в основной состав «Торпедо». Но в предыдущих турнирах играл активно. В том же Воскресенске, в одном из финалов «Золотой шайбы», виделся и вживую общался с кумиром всех юных хоккеистов Анатолием Фирсовым. Воодушевленный и окрыленный, он «выдавал» такое!.. Виртуозная игра Борьки Александрова не прошла мимо внимания специалистов «взрослого» хоккея. Поэтому не исключено, что на тренировке усть-каменогорцев столичный гость смотрел на молодого спортсмена уже глазами цээсковского наставника. Да-да, великий игрок Фирсов в то время начинал осваивать амплуа играющего тренера ЦСКА.

А дальше непредсказуемые спортивные пути всего лишь через месяц после Всесоюзного турнира «Золотая шайба» свели в Усть-Каменогорске лучшую команду Советского Союза ЦСКА и усть-каменогорское «Торпедо». Состоялись две игры. По статусу вроде бы товарищеские. Однако ж нет, «рубились» в полную силу с первой минуты и до последней! Первая встреча завершилась со счетом 4:11 и пользу гостей. И во второй хозяева потерпели поражение – 5:7. Хотя, между прочим, первые периоды в обеих играх торпедовцы выигрывали.

В составе армейцев выступал признанный мастер Анатолий Фирсов. Среди же форвардов «Торпедо» на лед выходил и Борис Александров. Уже в первой игре и тот, и другой «отметились» заброшенными шайбами. Всё это к тому, чтобы попытаться понять, почему Анатолий Фирсов стал называться инициатором перевода юного торпедовца в ЦСКА. Спустя много лет в одной из бесед Борис Александров ситуацию прояснил.

– После матча, – рассказывал он, – Анатолий Фирсов пришел к нам домой. Переговорил с отцом и мамой. Папа тяжело болел, уже фактически не вставал. Вот поэтому разговор проходил у нас дома. Родители благословение дали – согласились с доводами Фирсова. Помню, как воспрял тогда отец…

* * *

То было время всеобщих непрекращающихся в газетах «одобрямсов», ежемесячных партийных собраний, «аплодисментов, переходящих в овацию», «звездопадов» на лацканы «генерального» и других секретарей, постоянных магазинных очередей за «дефицитом» и повального семейно-бытового пьянства. Но вместе с тем процветали детсады и пионерлагеря, типовыми многоэтажками заполнялись микрорайоны, а выпускники вузов точно знали, где будут работать. К спорту также относились по-иному. Только в одном Усть-Каменогорске, повторюсь, установили 47 хоккейных коробок, в том числе и знаменитую – у Дворца пионеров по улице Кирова, на которой выросли сотни и тысячи юных усть-каменогорцев нескольких поколений. Это уже в наши времена властьпредержащие безжалостно отобрали её у поклонников шайбы и мяча и просто-напросто снесли. Высвободившиеся участки перепродали для возведения парочки престижных особняков. Деньги за ту самую землю детской хоккейной коробки, понятное дело, осели в личном кошельке…

Эпоха семидесятых для семнадцатилетних длинноволосых (битловских!) парней в «клешах» характерна и другим. Повальное увлечение доступными переносными магнитофонами и мотороллерами сменилось любовью к мощности, скорости и трубному рыку. В больших городах и малых шло активное «укрощение» «железных скакунов» – мотоциклов. Отечественные «Мински», «Восходы», «ИЖи», и даже тяжелые «Уралы» ревели вечерами на проспектах и улицах во всю мощь своих больших и малых цилиндров. Очки не очки, каска не каска, но что сзади обнимающая тебя девчушка – это уж непременно. И стрелка спидометра, падающая до упора направо!

Особый шик – вишнево-хромированная «Ява» с элегантным защитным стеклом. Знаменитая изящная «капля» – 350-я модель, неповторимый облик которой и сейчас вызывает ностальгию по прекрасному. Первым «оседлал» такую красавицу восходящая звезда усть-каменогорского хоккея Женя Поладьев.

А уж когда появилась 634-я с горбатым баком, с этаким необычным дизайном для тех времен, то кто её укрощал?

Кто держал её за «рога» и ставил на «дыбы» мгновенной мощью обоих цилиндров? Усть-каменогорские общие любимцы: Равиль Гатаулин, Володя Локотко, Виктор Чечель, Саша Медведев и, конечно же, Борис Александров. Да уж, не зря волновались и мамы, и папы по поводу затянувшихся вечерних прогулок красавиц-дочек в компании ребят, гордо называвших себя «квартальскими». Весенние бурлящие вечера в обнимку и гонки на вишневой «ласточке» – это всегда радость для одних, слезы и огорчения – для других…

При плохой памяти запоминается самое лучшее или самое ужасное, – подшучивает Виктор Набоков, голкипер усть-каменогорского «Торпедо», бессменно защищавший ворота команды на протяжении добрых полутора десятков лет, и, конечно же, непременный участник тех мотоциклетных развлечений «хоккейно-квартальной компании». – Ту весну я хорошо помню, и даже тот день, когда Борис Александров всех нас ошарашил фантастической вестью. Шли мы из института дружной говорливой ватагой, «планировали» очередной вечер, и вдруг Борис, с утра выглядевший каким-то отрешенным и погруженным в себя, «развязал язык»:

– Мне звонили из Москвы! Из ЦСКА! Ребята, меня к ним в команду берут…

Компания замерла. Потрясение, да и только. Это в настоящее время приглашениями и поездками даже за океан никого, пожалуй, не удивишь. А вот в те, семидесятые, когда ЦСКА считался лучшим клубом Советского Союза и команду которого знал и уважал весь мир, тот московский хоккейный Олимп для мальчишек из глухой провинции оставался далеким и недоступным. Ну как отряд космонавтов! Знаем, что есть, а попасть туда просто невозможно. А тут нате тебе: наш Борька – и в ЦСКА. В ЦСКА?!

– Ну и шуточки у тебя! Долго думал?

– Нет, правда! Не шучу и не разыгрываю. Мы уже и дома все обговорили. Так что, мои хорошие, скоро отбуду.

Накануне обстоятельства «увели» в другой город и Володю Локотко, ещё одного друга детства. Молодой, ершистый, он никогда не молчал в спорах и в обсуждениях прошедших игр. Главному тренеру (а тогда в этой роли выступал Киселев) подобное, конечно, не нравилось. Тем более, что при желании у Локотко пару-тройку прегрешений найти всегда запросто. Те же нарушения дисциплины и режима. Хотя – по тем временам – физически более сильного хоккеиста в «Торпедо» не имелось. Природа наградила нашего товарища колоссальной мощью и работоспособностью за троих. Силён, как лось! На игру он запросто выходил без всякой защиты. И на льду ему равных не сыскать на тот момент. Выкладывался весь до остатка! Даже в случае предыдущего ночного «фестиваля». Опять же, Вовка только входил в пик спортивной формы. Конечно, у тренера всегда имеется право «казнить или миловать». Только второй вариант предполагает больше затрат личной энергии и педагогических способностей. Проще и легче выгнать… Из хоккейно-квартальной компании нас оставалось все меньше и меньше…

* * *

Тот последний отпуск перед отъездом в Москву пролетел у Бориса быстро. С друзьями они совершали мотоциклетные «набеги» в Горную Ульбинку. Не доезжая до пионерлагеря имени Гастелло, сворачивали на бережок одного говорливого горного ручья. Место уютное, укромное. Берлога да и только! – под сине-зелеными пихтовыми кронами. Густой, до головокружения, аромат хвои, непрекращающийся рокот чистой ледяной воды на перекатах, гитарные аккорды у ночного костра – вам такое не знакомо? Жаль…

Более длительные поездки – на Бухтарминское водохранилище.

На море! – радостно надрывали горло ребята, «седлая» горячих, скоростных скакунов – вишнёво-хромированные «Явы».

– Кто что берет?..

Набирали и многое, и многих. Да, именно так: в семнадцать лет всегда хочется «погорячей». Кровь кипит, глаза горят, сердце «ёкает» при виде симпатичных, стройных и энергичных… Ритмичная музыка из «Романтика», танцы с вольными движениями и сопутствующий глоток «шампанского» (а временами и не только!) затмевали собственный здравый смысл и отметали напрочь заботливые родительские напутствия.

И уж там, у ласковой воды, в тихой бухточке Голубого залива компания «раскрепощалась» со всей юношеской страстью и бесшабашностью! И это при всем при том, что в двух шагах находилась спортивная база.

Но хочешь не хочешь, а контроль и присмотр на ней корнями уходил в систему закрытого – номерного! – завода. Так что там особенно и не разгуляешься. А когда тебе семнадцать?! И ты популярен и всеми любим?!

Правда, вот что интересно. Владимир Локотко те вылазки (как и Виктор Набоков) запомнил хорошо. Однако ж по другому поводу. Все эти поездки им, молодым, конечно, нравились.

– Вместе с тем мы с Борькой враз все бросали, как только речь заходила о рыбалке. Хоть какая б веселая и завлекательная компания ни складывалась, на зорьке мы тихо «смывались». Уютные бухточки, окруженные живописными каменными скалами, сосны с их терпким запахом и фантастическими изгибами стволов завораживали своей особенной красотой. Расположишься на удобном выступе, приготовишь снасти, немного поежишься от набежавшей прохлады и замрешь в ожидании. Какие то были счастливые минуты! Вот и солнышко из-за хребта сверкнуло. И тут туман, до этого пушистым покрывалом укрывавший низинки бухт, начинал таять. Вода проясняется, из серой превращается в сине-зеленую… Мы же глаз с поплавка теперь не сводим. Ну? У кого что? Оп-па! Есть одна! Потом другая, третья… И начинался бешеный клев. Успевай только подсекать!

Вот такое то лето на Бухтарме семьдесят третьего года…

В Москве, изучая хоккейные архивы, мне довелось повстречаться, пообщаться, а потом и подружиться с теми, кто играл в ЦСКА в те далекие семидесятые. И один из них – знаменитый на весь мир великий спортсмен Евгений Мишаков.

Из досье: Мишаков, Евгений Дмитриевич, 1941 г.р., заслуженный мастер спорта, нападающий. 1959-62 гг. – Локомотив» (М), 1962-63 гг. – СКА МВО, 1963-74 гг. – ЦСКА. Восьмикратный чемпион СССР (400 матчей, 193 гола), четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион Зимних Олимпийских Игр 1968 и 1972 годов. В ЧМЕ и ЗОИ – 35 матчей, 23 гола. Единственный в СССР спортсмен, дважды удостоенный медали «За трудовую доблесть». Последние годы тяжело болел, мог передвигаться только на костылях. Награжден орденом «За веру и верность». Умер 30 мая 2007 года.

Кофе, которым угощал гостеприимный хозяин, неповторим по вкусу и аромату. Мы сидим в небольшой уютной кухне, куда Мишаков потащил меня прямо с порога. Угощать гостя – это в крови, в незыблемых семейных правилах.

– Хорош? – улыбается Дмитрия. – Это Вера постаралась, жена моя милая и заботливая. И где она находит такой – точно не знаю. Я ведь теперь обезноженный и малотранспортабельный, больше дома сижу. Ты наслаждайся своим кофе, я же, по привычке, лучше закурю.

Мишаков! Евгений Дмитриевич Мишаков! Дмитрия! Тот самый! Возраст и хоккейные травмы превратили спортивного богатыря по сути дела в инвалида. К сожалению, к великому сожалению, это так. Однако ж дух Мишакова-хоккеиста не сломлен. Он может посетовать, виртуозно ругнуться, но «плакаться в жилетку» – да никогда! Вот почему глаза его и сейчас сверкают, и гримасы боли на лице не увидишь. И костыль – как случайный и временный элемент ветеранского «штрафного» времени. Настоящий боец клюшки и шайбы…

Знаменитая гроза и кара канадских, чешских и шведских хоккейных «драчунов». Это тот, кто, разозлившись, выбросил в одном из показательных матчей в г. Калинине (ныне Тверь) за борт совсем обнаглевшего канадского тафгая. Мои личные воспоминания сводятся к тому, как в одном из матчей совсем молодой армеец Мишаков лихо уложил на лед неповторимого богатыря-«химика» Александра Рагулина.

– Ну, было, такое было, – хрипит басом заядлого курильщика Дмитрия. – На площадке действительно меня побаивались. А что, можно по-другому? Хоккей – это не балет на льду, а нечто совсем другое… Я на всю жизнь запомнил знаменитую тарасовскую фразу, ставшую смыслом моего хоккейного поведения: «Не давайте себя в обиду. Вы же не мальчики для битья»…

Выпита одна чашка ароматного и крепкого напитка, другая, третья… Дмитрия, наверное, искурил уже полпачки сигарет, а хоккейная тема – неисчерпаема. И, конечно же, хотелось узнать спортивную биографию прославленного хоккеиста, прежде чем он начнет рассказывать о Борисе Александрове.

– Биография, говоришь? Ты ко мне когда следующий раз зайдешь?

– Да хоть завтра!

– Ну и отлично! Вот завтра я тебе в печатном виде биографию и выдам. – Как-то уж несколько ехидненько произнес Мишаков.

На следующий же день Евгений Дмитриевич сунул мне пачку листков. Я прямо-таки оторопел.

– Потом почитаешь. А пока проходи. Твой напиток тебя заждался…

И вот те мишаковские страницы:

…Родился я в Подмосковье, а клюшку взял в руки, когда отец, проходчик метро, перевез нашу семью в Первопрестольную. Недалеко от нашего 6арака находился стадион «Химик». Вот там все и началось. Вру! Существовал ещё и двор с друзьями, примером был и старший брат, завзятый футболист. Так что футбол и шайба – самые любимые «игрушки» новоиспеченного московского пацана. Детская любовь к спортивным играм как-то незаметно переросла в смысл жизни. Для начала я отыграл за «Химик» пару футбольных сезонов. А тут семейная радость: мы получили квартиру в районе Хорошевки. И в этом же доме стал жить Борис (по тем временам просто Борька!) Михайлов. Мы сразу сдружились и заиграли в одной хоккейной команде. Причем ухитрялись обыгрывать ребят более старшего возраста. Хоть и злились они, но факт: мы играли лучше. Да и при необходимости могли за свою «правду» постоять.

Я после неполной средней школы поступил в ремесленное училище. И вот там-то стал играть в хоккей по-серьезному, выступал за команду «Трудовые резервы». Причем играл явно неплохо. Здоров, как бык, энергии на десятерых хватило бы. Играл без смены все три периода! И на одном коньке обставлял всю команду противника. Забивал, ей-богу, по 15-18 голов за игру. Вот оттуда меня и перетащили в «Локомотив», в молодежный состав. А вскоре я стал играть и за «основу»! Всё получалось неплохо. Да тут мне исполнилось целых 18 лет – значит, нужно в армию. «Локомотив» разок подсуетился, сделал «бронь». Но через год меня стали разыскивать как дезертира, и в один прекрасный день наша славная милиция взяла меня под белы ручки да и сдала в военкомат. «Отыгрался», – подумал я тогда, как прямо из военкомата меня повезли в пансионат на Песчаной площади – на сборы команды СКА МВО. Ну, нет худа без добра! Два года в этой команде пролетели махом. И довольно успешно. Почему? Да потому что меня приглядел сам легендарный Тарасов. Как раз начиналось первенство Вооруженных Сил, в котором участвовал наш СКА МВО. На том первенстве мы выступили очень неплохо, проиграв в финале лишь явному фавориту – ЦСКА. После финальной сирены Тарасов первым делом подошел к Шувалову, тренеру СКА МВО, и сказал, чтобы я собирал вещи и перебирался в ЦСКА.

О нагрузках на тренировках Тарасова может свидетельствовать хотя бы тот факт, что в ЦСКА я пришел, имея вес в 74 килограмма. А уже через год накачался до 85. И такие кондиции у меня сохранялись на протяжении лет десяти – ни килограмма больше, ни килограмма меньше. Только в последние годы, когда я уже заканчивал играть, мой вес достиг 93 килограммов.

После первых тренировок Анатолий Владимирович прямо на площадке подкатил ко мне и сказал: «Беру тебя на 10 лет с прицелом в основной состав». Это значило, что я подхожу под его видение игры. Однако право играть в команде Тарасова необходимо было еще заслужить. В ЦСКА на тот момент насчитывалось 5 пятерок, и тех, кто не попадал в «Основу», специально не заявляли на чемпионат, чтобы они могли участвовать в первенстве Москвы. Наша тройка Мишаков – Ионов – Моисеев и некоторые другие ребята – Овчуков – Деконский – Дроздов – тогда и играли на город. Только через год-два мы уже стали постоянно выступать в основном составе ЦСКА. Тарасов проповедовал тогда схему игры 1-2-2. Алик Зайцев, которого мы звали «чистильщик Мальдини», действовал как последний защитник, Ромишевский и Ионов играли «хавбеков», а мы с Моисеевым – двух форвардов. К сожалению, за сборную СССР тройка Мишаков – Ионов – Моисеев сыграла всего один раз – на Олимпийских играх 1968 года. Почему-то в сборную чаще всего меня одного из нашего звена брали.

У Тарасова всегда играли только сильнейшие. Он любил повторять, что если ветеран и молодой хоккеист – игроки одного уровня, то предпочтение отдается ветерану.

В ЦСКА сформировалась очень здоровая атмосфера, там было просто приятно находиться. Да, ребята жили большую часть времени на сборах, а многие, в том числе и я, к тому времени уже успели обзавестись семьями. Но время вне дома летело весело и интересно. Никто ни на что не жаловался – отдавали себе отчет в том, что сами выбрали эту судьбу – быть хоккеистом.

А время на сборах и впрямь не замечали. Тарасов очень интересно и разнообразно проводил тренировки. На каждом занятии он выдумывал какие-то новые упражнения и приемы. И они проходили очень азартно в атлетическом зале или на льду. Если был атлетизм, то работали с тяжестями только в движении. Культуристов из нас Анатолий Тарасов делать не собирался, и заставлял тренироваться со штангой, гирями, блинчиками не стоя на одном месте, а двигаясь. Закрепощение мускулатуры очень вредно для хоккеиста, поэтому помимо накачивания мышечной массы необходимо было работать на развитие гибкости, ловкости, координации движений. Прыжки, кувырки, наклоны, повороты с нагрузкой – вот каким помимо классического жима и становой тяги для нас было занятие атлетизмом.

На «силу» работали также и с утяжелительными поясами – килограммов по 20. Те же прыжки, кувырки в них проделывали, имитировали ведение шайбы с этим грузом на талии. На льду мы частенько выполняли такое упражнение: один конец жгута прикреплялся к борту, другой – к хоккеисту. И задача игрока была дотянуться до шайбы, находящейся от него на определенном расстоянии. Делаешъ шаг вперед, а жгут тебя тянет назад. Однажды резина соскочила и так Ромишевского по спине ударила, что бедный «Рем» не мог недели две нормально сидеть – сверкал синячищем во всю спину. Когда мы уезжали летом на сбор в Кудепсту, то, работая на берегу Черного моря, в качестве спортивных снарядов использовали обыкновенные камни. Тягали их, как гири, а после окончания тренировки выкидывали «остолбеневшие» булыжники в воду. За те годы, что мы наведывались в Кудепсту, наверное, все побережье очистили от камней. Была там еще одна лестница – 800-ступенчатая. Тарасов нас гонял по ней с партнером на плечах вверх и вниз. По три пары кроссовок на таких бегах изнашивали. Как же мы ненавидели эту лестницу! Однако, поди, попробуй показать обиженный или раздраженный вид – бежишь и улыбаешься! Ведь весь пляж, как никак, смотрит за тренировкой ЦСКА. Зато как только тренировочное занятие оканчивалось, по команде: «В воду!» все плюхались в море. И был в воздухе такой столб пара, что мы не видели друг друга. А Тарасов заставлял нас и в воде делать кувырки, плыть на скорость, нырять на расстояния… И все весело, с улыбкой – для снятия усталости. Хорошо!

Все, что придумывал Анатолий Владимирович, оказывалось необходимым для нас. Это мы понимали, как только начинался сезон. Ни одно его упражнение не было бессмысленным.

Помимо самого хоккея на тренировках во что мы только не играли. Например, Анатолий Владимирович придумал двухэтажный волейбол – садишься к партнеру на плечи и перекидываешь мяч через сетку. Играли в баскетбол и гандбол по хоккейным правилам. Отдельно занимались акробатикой. Даже бокс у нас был. Правда, Тарасов меня особо не подпускал к рингу. «Иди отсюда, а то убьешь кого-нибудь», – шутил он. Тысячи полезных упражнений проделывали на тренировках! А уж как мы в футбол играли – не хуже мастеров. Помню, на Песчаной проводили товарищеский матч с футбольным ЦСКА – уступили всего 0:1, да и то потому, что «зевнули» их нападающего. Но при игре поперек поля одноклубникам никогда не проигрывали. Многие ребята – Борька Михайлов, Валерка Харламов, уверен, выйди они на поле, смотрелись бы не хуже футболистов. А Юрку Блинова Тарасов и вовсе забрал из основного состава футбольной команды.

Главным балагуром на сборах, пожалуй, всегда был я. И шутки какие-то придумывал, и клички всем давал. Михайлова прозвал «Пырей» (за уши оттопыренные), Ионова – «Федор Иванович» (пел постоянно, как Шаляпин), Рагулина – «Бегемотом» (за крупную комплекцию), Зимина – «Пингвином» (рифмуется с фамилией), Моисеева – «Джино», Ромашевского – «Ремом» (по фамилии). Никто не обижался.

Анатолий Владимирович много работал с каждым индивидуально. К примеру, после очередного сезона он собственноручно составлял план подготовки в межсезонье каждому из 25-30 своих игроков. И когда хоккеисты шли в отпуск, они старались неукоснительно следовать своему индивидуальному заданию. Допустим, пишет он: «повысить технику кистевого броска». Ты идешь в зал, где в то время тренировались такие великие тяжелоатлеты, как Власов и Жаботинский, берешь гриф от штанги и разрабатываешь кисти. Или: «научиться обыгрывать противника за счет неожиданных финтов». Там же делаешь кувырочки, имитируешь финты, работаешь над быстротой, реакцией, ловкостью. А чтобы повысить умение вести силовую борьбу, мы бегали по лесу и с разбега плечом врезались в сосны. «Бей канадцев», – в таких случаях говорил Тарасов. И мы били так, что шишки, слетавшие с деревьев, можно было собирать корзинами.

Когда он был чем-то недовольным, непременно обращался к хоккеисту: «Молодой человек». Вообще тренировочный процесс Тарасова – это отдельная повесть. Об этом уже только говорилось и писалось, что лишний раз повторять и не стоит. Скажу лишь, что теоретических упражнений он давал не меньше, чем физических. Придумывал постоянные головоломки – рисовал какие-то схемы на макете хоккейной площадки и спрашивал, как бы тот или иной хоккеист поступал в такой-то ситуации. После матча каждая пятерка должна были составить отчет Тарасову о своей игре. Если, к примеру, звено пропускало или забивало гол, то старший в пятерке – в нашей им был Зайцев – подробно описывал, где и кто из игроков он находился на площадке в этот момент. Потом Анатолий Владимирович разбирал с игроками каждый такой эпизод и выставлял им, как в школе, оценки. Он говорил нам постоянно: «Вы без пяти минут тренеры. Думайте, и хорошо думайте». И каждый из нас приучился к взвешенному и объективному самоанализу.

Что касается силовой борьбы, то лично мне пришлось во время некоторых игр действительно применять свои «нехоккейные способности». В том же Калинине, если честно, меня просто вынудили. Проводили же мы этот матч специально не в Москве. Анатолий Владимирович хотел в этой встрече проучить канадцев, ответить им их же оружием. На глазах у правительства и руководителей отечественного спорта этого делать было нельзя. Поэтому и выбрали Калинин. В канадской команде играл один опытный хоккеист по фамилии Рой. Он выполнял роль играющего тренера и вел себя на площадке достаточно нагло. Тарасов дал мне задание опекать Роя. И вот в третьем периоде, после очередной из его многочисленных выходок, Анатолий Владимирович посмотрел на меня и сказал: «Ну, Женёк, теперь можно». В следующей смене я встретил этого Роя в корпус, пару раз «приложил» как следует, а потом и вовсе перебросил его за бортик, где сидели канадские хоккеисты. Так мы показали сопернику, что мы тоже можем, если что, постоять за себя.

Был подобный случай и в 1971 году. Мы проводили 10-матчевое турне по Канаде. И встречались с командой, в которой играли братья Кадье. Одного из этих братьев я тогда сильно отделал. Получил две минуты плюс пять. Потом уже в самолете, когда мы летели обратно вместе с этой командой, «непострадавший» брат Кадье, глядя на мою физиономию с фонарем под глазом, сказал: «Very well, mr. Mishakov!» («Очень хорошо, мистер Мишаков»).

Мне вообще приходилось иногда выполнять в команде poль такого устрашителя соперника. И в ЦСКА, и затем в сборной. Как я уже говорил ранее, на площадке я никого никогда не боялся. Да и в жизни тоже. Такой уж у меня характер от рождения. Многие соперники опасались нашего прославленного 105-килограммового защитника Александра Рагулина. Сашка же боялся меня. Не скрою, бывали моменты, когда приходилось его «воспитывать» – а рука-то у меня ох как тяжела!

Тарасов тоже подшучивал надо мной по этому случаю. К нам в раздевалку ЦСКА частенько захаживали после игры различные высокопоставленные чины – генералы, полковники. И вот идешь после игры в душ, едва передвигая ноги, и слышишь, как Тарасов за твоей спиной говорит какому-нибудь чину: «А вот к этому лучше не подходить. Ни за что ни про что убить может». Оборачиваюсь и вижу – Анатолий Владимирович указывает на меня пальцем и вовсю улыбается.

Обо мне шутили: если Мишаков на поле и перед ним стена стоит – убирай ее поскорее, снесет. Я на площадке не жалел ни себя, ни соперников. Но играл всегда в пределах правил. Многим, естественно, моя манера игры не нравилась, и меня частенько пытались специально задеть, ударить исподтишка. Однажды в Финале Кубка европейских чемпионов со «Спартаком» мне досталось от Женьки Зимина. До конца матча оставалось секунд за 40, мы выигрывали 8:5, и чтобы «убить время», я положил шайбу на клюшку и на уровне плеча стал ее носить по площадке, издеваясь над соперником. Зимин не выдержал, догнал меня и ударом клюшки рассек мне бровь. Правда, сразу же после матча пришел к нам в раздевалку, извинился передо мной.

Я не в обиде – одним шрамом больше, одним меньше. Сколько мне накладывали швов, что я и забыл. Не раз ломал ребра, ключицу, бедро. Левая рука до сих пор плохо работает. Выбиты передние зубы. На обеих ногах удалены мениски, а нос мне ломали восемь раз. В общем, повреждений, наверное, не меньше чем у канадских профессионалов. Только у нас, в отличие от них, травмы не считают и не рекламируют…

И снова – чашка вкуснейшего кофе (забыл, какая по счету) и очередная сигарета у моего собеседника.

– Да, Дмитрич, такая биография на остросюжетный роман тянет. Только «допрос» мой с иной целью – узнать как можно больше о Борисе Александрове. Первая встреча с ним состоялась в Москве?

– Нет! В вашем славном граде Усть-Каменогорске! Приехали мы на товарищескую игру неполным, но достаточно сильным составом. Вышли на поле, особого страха, конечно, нет. По привычке приглядываюсь, кто из хозяев на что способен. Одна смена, другая, третья… Определил для себя: торпедовцы – неплохие ребята. Крепкие и сыгранные. Но среди них выделялся один “молодой” – шустрый такой, «праворукий». (В хоккее в зависимости от природных особенностей существует два «хвата» клюшки: левый и правый. Как правило, большинство хоккеистов играют под левый хват. «Праворукие» более «неудобные» для голкипера. – А. Ш.). Техника владения клюшкой, кистевые броски, виртуозное катание – выше всех похвал! В стычках вьется, проскальзывает эдаким змеёнышем через всех, не удержишь и не остановишь… Именно Змеёныш, да и только! Не могучий и страшный Змей Горыныч, а вот такой юркий его сыночек! Так ведь и шайбу как красиво нам забросил! Мы с Фирсовым, а он уже находился в статусе играющего тренера, враз на него глаза и положили. Для ЦСКА такой мальчишка – находка. Поинтересовались, как он в сезоне отыграл.