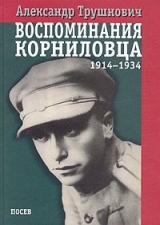

Текст книги "Воспоминания корниловца: 1914-1934"

Автор книги: Александр Трушнович

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)

В тупике

Наш полк получил подписанный Сидориным приказ о выступлении. Но не за Кубань, а по ее правому берегу, вдоль неприятельского фронта. Понять приказ было нетрудно, и мы его поняли: отступающий тыл жертвует для своего спасения целым полком. 18 марта мы выступили в направлении станицы Елизаветинской. Проходили по тем же местам, по которым с боями шли корниловцы в Первом походе, пытаясь овладеть Екатеринодаром.

Первый привал был на хуторе, где пал Корнилов. Через его комнату – поклониться памяти генерала – прошла вереница корниловцев – последняя воинская часть его армии. Когда снова придут сюда, на обрыв над Кубанью, откуда так хорошо виден Екатеринодар, русские люди поклониться памяти героя?

Ночевали в Елизаветинской. Утром двинулись к Марьинской. Там узнали, что Кутепов переправился через Кубань у Крымской, и Крымская уже занята. Повернули назад к Екатеринодару. В Елизаветинской узнали, что и Екатеринодар занят. Разрывы снарядов это убедительно подтвердили.

Наступил вечер. К Елизаветинской подходили большевики. Мы начали бой, чтобы хоть на время их отогнать и получить возможность переправиться через Кубань. У меня начался новый приступ возвратного тифа и общая слабость, притупление чувств. Сидеть верхом становилось все труднее.

Ночь в Елизаветинской. Часть полка вышла за станицу и вела бой там. Мы метались по берегу и искали переправочные средства. Ничего, кроме двух небольших лодок, не нашли – снова преступной рукой вызванная катастрофа. На этих двух лодках началась переправа полка. Над нами рвалась шрапнель, и это хоть немного возбуждало во мне энергию и волю к жизни. Я уже не мог удержаться в седле и пересел на линейку к Зине.

Недалеко от нас артиллеристы сбрасывали пушки с обрыва в Кубань. Штабные бросали в воду полковой архив. Вода под обрывом всплескивала от сбрасываемых патронных коробок. Несколько офицеров застрелились. Думать можно было только лишь о спасении жизни, да и то было под вопросом: плавни за Кубанью кишели зелеными. Жители станицы притаились в домах. На ее широких улицах не впервые разыгрывалась трагедия. И здесь завтра будут стоны и плач.

Серая, тяжелая печаль когтями въелась в грудь: вся неимоверно трудная жизнь последних трех лет, все лучезарные надежды и упования, все лишения, все молодые жертвы, все подвиги, освященные тысячами могил, – все в тупике… Серой, страшной стеной стоял этот тупик передо мною. Мысли свербили мозг до боли. Душа как бы оторвалась от тела и поплыла над Елизаветинской, над Доном, над всей Россией. Страх исчез совершенно. За станицей шел бой, где-то отчаянно кричали, с грохотом катилась с обрыва пушка – меня все это уже не касалось.

Мысли уперлись в тупик. Что дальше? Что делать? Почему случилось так? Что же думает русский народ, русский крестьянин? Здесь все уже известно: новых песен не споем. Но Россия все-таки остается там. За них же, за тех, кто нас гонит, мы отдавали свои жизни, лучшие дни своих молодых жизней. Но они нас не приняли. Так где же правда? В чем правда? Может быть, в силе? Нет, не в силе, в последнее время сила была на нашей стороне. Уехать домой, окончить медицинский факультет, стать врачом, зарабатывать, построить себе домик. Совсем близко Новороссийск, пароход, буду всем обеспечен, и мученьям конец… Черт знает, что бродит в мозгу! Если в моей больной голове и остались о той ночи изъяны в памяти, одно я знаю: ни Зина, ни я о своем благополучии не думали.

Где же Россия? Здесь, с Сидориным, с нашим бегущим за море тылом? Ясно, что нет. Но не с Бронштейном же, не с Ульяновым, не с подлыми убийцами царской семьи. А может быть, это только судороги и бред тяжелой болезни, а мы мешали медленному выздоровлению? Может быть, Троцкий и Ленин только одни из многочисленных нарывов, которые выходят из тела русского народа? Может быть, Ленин с Троцким выйдут с гноем, и раны заживут?

Или перейдем в Крым? Главнокомандующим будет, наверное, Врангель. Но что он сможет сделать с остатками армии? И стоит ли вообще? Стоит ли, стоит ли жертвовать последними воинами ради… ради России, которая нас не хочет? Во имя союзников, которые рады бы превратить Россию в свою колонию, во имя тыла и всего, что под этим подразумевается, тыла, который нас обесчестил перед Россией? Да, это самое страшное: русский народ потерял веру в наше движение.

Отступить, чтобы спасти жизнь? Ох, эта жизнь! Сколько раз она балансировала как хрупкий шарик на носу у фокусника – и не разбилась… Авось, и теперь не разобьется.

– Ну как, Зина, останемся?

– Ах, как хочешь. Но боюсь, будем жалеть. Чего от них ожидать?

Я сидел на подводе. Мои офицеры подъехали ко мне:

– Поедем, попробуем верхом.

Я весь сгорбился под тяжестью мыслей, они давили, как свинец, в голове стучало.

– Поедем, – сказала Зина.

– Останемся, – сказал я.

Пусть Бог рассудит, кто был из нас прав в эту ночь в Елизаветинской. Мы приняли крест и всю жизнь несли его вместе, четырнадцать лет поднимались с русским народом на Голгофу. Четырнадцать страшных лет. Мы видели то, чего людям веками не суждено увидеть. Мы искали не спасения, а Россию. Мы не жалеем… «мы былого не жалеем». Роптать на судьбу, на Бога за все то, что случилось с Россией, смешно и бесполезно. А может быть, так и суждено было?

Мы люди веры и действия. Вера и любовь к России никогда в нас не ослабевали, никогда ни малейшая тень сомнения не легла на святой образ нашей великой родины.

Последний офицер, старый боевой друг, долго стоял в темноте и ждал моего ответа. Потом тихо сказал:

– Ты же болен, мы тебе поможем.

Я не ответил.

– Ехать? – спросил ездовой.

– Езжай!

Проехали по темным улицам квартала два. Ночевали у первых попавшихся казаков, пустивших нас во двор. К нам присоединилось еще пять или шесть офицеров и две сестры. Никто не мог уснуть. Я же растянулся и укрылся с головой шинелью. Я уже переболел. Следствие внутреннего духовного судьи уже окончилось. Приговор будет завтра. Нет, уже сегодня. Ждать недолго.

Ночью Зина будила несколько раз. Никто, кроме меня, не спал. Под окнами шел бой. И уже доносились голоса: «А-а-а, золотопогонники, мать вашу! Мы за вас больше воевать не будем! Товарищи, мы к вам!»

Кто-то пробежал мимо дома, на улице прострочил пулемет, потом все утихло. Я усмехнулся и сказал:

– Двадцатое марта тысяча девятьсот двадцатого года…

– Ты думаешь, что это напишут на твоем кресте? Ты думаешь, что на наших могилах будут кресты?…

Я хорошо выспался. Ко мне вернулась ясность суждения и бодрость духа. Ночь уходила, стекла в окнах стали светлеть. Все сидели, подавленные неизвестностью. Нужно сговориться, как держаться, что отвечать. С нами был офицер-черногорец. Сербы из большевицкой подпольной организации в Екатеринодаре, лучше нас знавшие, что наш полк будет пожертвован и не соединится с корпусом, сказали ему, чтобы в случае катастрофы мы ссылались на них и всеми силами старались попасть в Екатеринодар, где они нас выручат. Некоторые из них были солдатами Сербской добровольческой дивизии, один даже бывший унтер-офицер.

Я собрал бывшее у нас оружие. Все напряженно прислушивались к происходившему на улице. Под окном чирикал воробей. Секунды казались минутами, сердце усиленно билось. Ухо уловило ритмический шум. Они… Я вышел во двор. По улице шла стройными рядами конница. Четверо конных отделились от колонны, и один из них забрал у меня оружие. Кавалерийская бригада прошла к реке. Наши вышли во двор. Почти изо всех домов выходили группы корниловцев и сдавались. Мы были в плену.

Нас обыскали, но только поверхностно. Поговорили между собой и отвели на окраину станицы в хату иногороднего. Снова обыскали и отобрали то, что при первом обыске не нашли. Они не были удовлетворены, по-видимому, искали что-то определенное. Затем заперли хату и стали во дворе совещаться. По доносившимся отрывкам фраз вопрос шел обо мне: расстрелять или нет? Один рабочий (как выяснилось, петроградский) настаивал на моем расстреле как старшего. Его поддерживал кубанский иногородний. С ними был мой денщик, хитроватый, но хороший тамбовский мужик, по мобилизации побывавший и у большевиков, и у наших. Слышно было, как к нему обращаются, как после его ответов спор затихает, чтобы затем снова вспыхнуть до выкриков и страстных речей. Несколько раз заходили в хату, чтобы посмотреть на подсудимых и, по-видимому, чтобы насладиться своей возможностью распоряжаться жизнью и смертью людей.

– Скоро поедем в «штаб Духонина», – говорил мне кубанец. Я молчал. Значение этих слов мне было слишком хорошо известно.

Судебный митинг продолжался около двух часов. Вдруг все четверо вошли, приказали нам раздеться и еще раз тщательно обыскали. Кто-то из них положил на стол карабин. На нем и сосредоточилось мое внимание. Вчерашнее безволие и апатия исчезли, я снова владел собой, проникнутый одной волей к жизни. Они нас еще основательно пограбили, но велели одеться. Хороший признак. Потом вышли и возле сарая спорили еще с полчаса. Отстоял меня екатеринодарец из рабочих, внушающий доверие русский человек, пользовавшийся, видимо, у них авторитетом.

Митинг кончился. Идут к нам. Кто-то крикнул со двора хозяйке:

– Готовь яишню, да побольше!

Ну, значит, спасены.

Они вошли и пригласили всех за стол. Хозяйка принесла громадную сковороду с яичницей. Наши судьи ели с аппетитом, предлагая и нам не отставать. У наших длительный судебно-революционный митинг затормозил пищеварительные функции, и еда застревала у них в горле. Я же уплетал за обе щеки, как полагается голодному. Опасность миновала, и слава Богу! В первый, что ли, в последний ли раз?

В красном Екатеринодаре

Нас доставили в Екатеринодар. Но без охраны. Я сразу отыскал знакомых сербов. Все они оказались коммунистами или подпольными работниками, но ко мне отнеслись хорошо. Состряпали мне бумагу, где было сказано, что я, якобы, помогал им скрываться и даже снабжал оружием. Такой же «липой» снабдили всех офицеров моей группы и даже несколько посторонних. Меня эта бумага, по крайней мере, дважды спасала от верной смерти.

В Екатеринодаре воцарилась большевицкая власть. Армия, с которой мы встретились в Елизаветинской, была сравнительно хорошо дисциплинирована и организована. Зверств, к которым мы привыкли, она уже не чинила. Зато ЧК и особые отделы старались наверстать то, что было упущено на фронте. Расстреливали ежедневно. И снова в большинстве жертвами были интеллигенция и крестьянство.

Меня мобилизовали. Назначили в полк имени Третьего интернационала. Жили отвратительно, жалованья, получаемого в полку, хватало на три-четыре дня. Кое-что мы оставили при отступлении в Екатеринодаре. Это сейчас и продавали. Сперва торговать на базаре самим было стыдно. Потом привыкли. Но хватило нас ненадолго.

Открылись общественные столовые, и мы подолгу стояли в очередях за отвратительным обедом, состоявшим почти исключительно из знаменитой «шрапнели». Было положено начало тому страшному состоянию, в котором русский народ находится уже столько лет и главный признак которого постоянная необеспеченность, нужда и унижение человеческой личности.

На долю крестьянства снова выпало тяжелое испытание: деревни грабили реквизиционно-карательные отряды, «продотряды», состоявшие из отбросов русского народа, а при стопятидесятимиллионном населении отбросов можно было набрать немало. Те, кто для разрушения армии провозгласили в 1917 году лозунг «без аннексий и контрибуций», теперь грабили русский народ жестоко и систематически. Крестьяне остались без запасов, и в случае неурожая им грозил голод. У новых правителей складов для награбленного не хватало, минимум половина продуктов, а скоропортящихся и того больше, гнила, мокла под дождем и расхищалась.

Коммунисты не могли не знать, к чему неминуемо приведет изъятие такого громадного количества продуктов по всей России. Но даже если в их фанатичных головах угас всякий здравый смысл, то после первого массового опыта они должны были убедиться в безумии своего начинания. Если только это не было сознательным действием, чтобы сломить волю людей к сопротивлению. Во всяком случае, большевики не отступили, ибо они никогда не руководствовались благополучием народа. В этом вся суть дела. Голод 1921–1922 годов был результатом ограбления крестьян государством.

Первый раз в подвале

Арест. По ложному доносу. Сорок пять человек заперли в подвальное помещение без окон, в котором в крайнем случае могло разместиться двенадцать-четырнадцать человек. Дышать было трудно, жара была невыносимая, голые тела обливались потом. Всего в подвале – около двухсот человек. В Екатеринодаре таких подвалов было несколько, не говоря уж о переполненной тюрьме. «Тройки» на ночных заседаниях «заботились» о беспрерывной текучести.

Первую ночь я провел у самых дверей. В 11 часов ночи на допрос вызвали подпоручика, одного из «заговорщиков». Я понял, почему народ в подвалах не спал. Из соседнего помещения простучали: «Взяли полковника».

– Через час услышим.

Все молчали. Время тянулось медленно. Все чего-то ждали. Наконец где-то заработал мотор, и чье-то опытное ухо уловило в его шуме четыре глухих выстрела.

– Крышка, – сказал кто-то.

– Теперь можно спать, – сказал другой.

Я передвинулся на место расстрелянного и оказался рядом со стариком-полковником, никогда в войне не участвовавшим. Он весь день тихо молился, а к вечеру начал собирать вещи. Их у него было по пальцам перечесть. Мы снова погрузились во тьму. Началось ожидание. Сначала мы пением и рассказами пытались заглушить тревогу. Пение зависело от милости китайцев, несущих охрану. Не понравилось китайцу наше пение – он щелкает затвором и направляет на нас винтовку, издавая непонятные звуки.

К десяти часам разговоры прекращаются, и начинается давящее грудь ожидание. Мне приходит мысль: «Вот бы Метерлинка сюда к нам на курсы усовершенствования для изучения всякого рода мистики! Сразу бы почва нашлась под ногами».

Полночь. У китайцев смена. Ожидаем каждую минуту. Топот сапог в коридоре:

– Полковник К., выходи на допрос!

Свет от фонаря падает на его дрожащие руки и на лицо, застывшую печальную улыбку, полузакрытые глаза.

Через полчаса он вернулся. Никто ничего не спрашивает. Ждут – начнет собирать вещи или нет. Старик стал возиться с корзинкой, взял чайник. Кто-то зажег спичку, чтобы ему посветить. Спички вспыхивали одна за другой, их слабый свет на миг освещал повернутые в сторону полковника лица и его самого, сгорбившегося над своими вещами. Кто-то не выдержал:

– Ну что, полковник?

– Как что? – тихо, дрожащим голосом ответил старик. – Известно что… – Он долго искал крышку от чайника. Как же, чайник без крышки! Ведь это не просто жестяная кругляшка. Это продление жизни на несколько минут.

– Прощайте, братцы! – И он засеменил к выходу. За дверью еще долго были слышны его шаркающие шаги и топот сапог.

– Ждать долго не придется, сейчас зашумит.

Вскоре заработал мотор. Я лег на место полковника подальше от дверей и закутался в шинель. Гул мотора глухо отдавался по земле. Выстрелов я не слыхал.

– Готово! – сказал кто-то, кто расслышал.

Сквозь дверь, открытую в соседнюю камеру, где было окно, забрезжил свет. Значит, день. Оправляться сопровождает китаец. В камере предупреждают:

– Не оборачивайся, пырнет штыком!

Чья сегодня очередь? Подвал ухитрился узнать, что на втором этаже двенадцать казаков и иногородних, оказавших групповое сопротивление при реквизиции хлеба.

Вот оно, где секрет! Хлебушек помирил и сдружил этих заядлых врагов! Чего не смог добиться Деникин, добились, отнимая хлеб, большевики. Их расстреляют, ясно как Божий день. Они уже в соседней камере. К ним сегодня заходил комендант Особого отдела и подозрительно долго на них глядел. Бывший приказчик. Глаза маслянистые, взгляд острый, все время улыбается. Не ему ли посвятил Горький «Безумство храбрых»? Пока его удовлетворяет хорошо заученная улыбка приказчика. Погодите, через год он уже не будет улыбаться, а приобретет осанку покорителя и управителя русского народа.

С крестьянами сидит священник. Они его слушают целый день, он им шепотом что-то говорит. Наверное, про Апокалипсис.

Камеру заперли. Ночь. Сегодня даже не поел. В камере спорят: один мотор заведут или два? Двенадцать человек сразу – не шутка! Часы проходят. Уже сменились китайцы. Тишина, в камере начинают похрапывать, засыпаю и я. Не знаю, долго ли я спал.

Мотор! Два! Да уж больно гудят. Выстрелы. Пять. Восемь. Несколько подряд. Потеряли счет. Во тьме напрягается слух, ощущается возбуждение. Гул стих. Комендант торжествует. Он расстреливал лично.

На третьей неделе по камерам пошел слух, что нас, и меня в том числе, расстреляют. Комиссар произнес перед полком речь, заявив, что гидра контрреволюции, поднявшая голову в полку, носящем славное имя Третьего интернационала, раздавлена. Все участники расстреляны. Кто-то даже как будто видел вывешенный список расстрелянных, где была и моя фамилия.

Зина на свободе и я в камере – оба узнали об этой речи. Новые арестанты принесли это известие из мира, где солнечный свет. Зина отыскала наконец сербов-коммунистов. Они явились в особый отдел и засвидетельствовали, что я им помогал, когда они работали в подполье.

Странное чувство охватывает, когда выходишь из подвала. Все земное невыразимо красиво, в особенности свет солнца. Но выходящий из подвала должен беречь глаза, сначала надо довольствоваться небольшим пучком его прекрасных, животворных лучей.

Не успел отдышаться от подвала, как прозвучал приказ по Кубанской области: бывшим офицерам, вольноопределяющимся и военным чиновникам, служившим и не служившим в Белой или царской армии, вне зависимости от возраста, явиться в Большой театр в Екатеринодаре.

Когда все явились, чекисты окружили здание. Вечером выпустили только членов партии. Прошел слух, что остальных отправят на Север.

Меня снова спасла бумага, полученная от сербов. Других разместили в алфавитном порядке в двух эшелонах. В первом эшелоне, если память не изменяет, до буквы «м». Двум офицерам по дороге удалось выброситься из люка. Один из них какое-то время скрывался у наших друзей. Он рассказывал: загнали по 60 человек в товарные вагоны и заперли. Среди них было несколько семидесятилетних стариков, один семидесятивосьмилетний, бывший когда-то вольноопределяющимся и потом никогда не служивший. В их вагоне умер старик-генерал, его труп два дня не убирали. Все нужды отправляли через люк. Жара была невыносимая.

Весь первый эшелон пропал, никто не вернулся. Мать знакомого вольноопределяющегося объездила весь Север, обила все пороги, обошла всех родных и родственников высланных с этим эшелоном. О них не было ни малейших сведений. Через годы, когда Север стал громадной братской могилой, дошли слухи, что всех их по пути в Соловки перебили холодным оружием. Рыбаки рассказывали о залитых кровью баржах.

К Врангелю

Около станицы Приморско-Ахтарской высадился десант генерала Врангеля. Екатеринодар начали спешно эвакуировать. Чтобы не возиться с заключенными, освободили всех уголовников, а 700 арестованных по политическому подозрению расстреляли. В операции участвовал известный мне Шупинович (чех, настоящая фамилия Шупина), унтер-офицер Сербской добровольческой дивизии. Расстрелы продолжались два дня. Говорили, что Шупинович расстреливал в белых брюках и серых парусиновых туфлях.

Десант не удался. Уклонившимся от эвакуации также угрожал расстрел. Вшестером, запасшись незаполненными бланками одного из большевицких полков, мы ночью забрались в товарный состав, уходящий в северном направлении, надеясь пробраться к Врангелю. Ехали под видом добровольцев, направляющихся на красный фронт, на «барона».

В Ростове знакомый серб-босниец, член Реввоенсовета Первой конной, дал нам прочесть секретную книгу о Врангеле, составленную большевицкой разведкой. Читали ночь напролет и тут только узнали, какое важное значение придают большевики армии Врангеля. Мы поняли, что впервые после Корнилова Белое дело в надежных руках и что в Крыму аграрный вопрос разрешается правильно и честно.

Отдавая должное доблести белых войск в Крыму и организаторским и военным способностям генерала Врангеля, отмечали также слабые стороны армии: малочисленность, тяжелое наследство, доставшееся от Деникина, затруднения с продовольствием и другое. Большое внимание уделялось также поддержке, которую оказывал генералу Врангелю Махно, пользовавшийся, к сожалению, большой популярностью среди украинского крестьянства. Обсуждались воззвания обоих.

В Ростове двое из нашей группы ночевали в доме, оказавшемся в районе облавы. Их забрали вместе с другими. Поехали дальше вчетвером. Через Днепр переправились у Кичкаса. Ночевали в какой-то деревне у председателя местного совета. Он жаловался на реквизиции и бессмысленную порчу отобранных продуктов. По секрету, осторожно, после долгого с нами разговора, сказал:

– Ходят слухи, что Врангель землю крестьянам дает. Никаких реквизиций не производит.

Его старик-отец не осторожничал, а прямо ругал большевиков.

По дороге из разговоров с крестьянами мы поняли, что они колеблются. Большевиков все стали ненавидеть. Но относительно Врангеля хотели бы достоверно убедиться: правда ли, что он дает землю? В большом селе Павловском ночевали у крестьянина и слышали, как он и его соседи почем зря ругали большевиков. Попросили переправить нас через Днепр, но большевицкие части сами тут начали переправляться. Решили попробовать счастья в Херсоне. Снова шагали по пыльной дороге, питаясь дынями и арбузами. Денег ни копейки. В Херсоне один из нас по неосторожности чуть было не попался, пришлось спешно уходить. В Одессе знакомые обещали переправить в Крым, но только меня одного. Решили попробовать попасть туда через Румынию. Взяли направление на Овидиополь. Шли по молдавским, немецким и русским селам вдоль Днестра. Питались у крестьян. В богатые хаты не заходили, там давали редко, а иногда и собак натравливали. Бедняки никогда не отказывали.

В Маяке, на краю деревни, попросились на ночлег к рыбаку. Оказался хорошим человеком. Рассказал, что соседние села недавно восстали против большевиков из-за бесчеловечной продразверстки и расстрелов. Многие переправились в Румынию и теперь живут в береговых камышах. Он обещал нас переправить, но предупредил, что румыны могут вернуть назад. Нам эта мысль показалась настолько дикой, что мы не обратили на нее должного внимания. В благодарность я отдал ему матросскую куртку, подаренную мне в Одессе. Шинель была давно продана.

– Как только солнце тронет камыши, вы должны быть на берегу, – предупредил рыбак.

Мы спустились к обрыву, пробрались сквозь камышовые заросли и залегли у берега в ожидании захода солнца. Рыбак свистнул, мы вышли, легли в лодку. Солнце уже зашло, когда мы были на румынском берегу. Сели, стали думать: идти к заставе или пробираться камышами к Аккерману, где, по слухам, был представитель Врангеля и знакомые сербы из Одессы. К нам подошли русские повстанцы и посоветовали явиться на заставу, иначе нас могут расстрелять как шпионов.

На одном берегу стояла палатка румынской заставы, на другом – большевицкой. Начальник заставы говорил по-французски и был с нами вежлив. День мы пролежали в палатке и носа не показывали. С того берега большевики перебрасывали яблоки, обернутые прокламациями. Румыны яблоки охотно подбирали, читали и прокламации.

Мы просили отправить нас в тыл как австрийских военнопленных, возвращающихся на родину. До получения приказа от командира начальник ничего сделать не мог, а что мы австрийские военнопленные, явно не верил. На вопрос, служили ли мы в русской армии, мы имели неосторожность ответить положительно. Мы как раз собирались на ночлег, когда вернулся солдат от командира пограничной роты. Я уловил смысл сказанных им фраз, и меня обдало холодом: приказано немедленно вернуть нас обратно. Начальник за это время с нами подружился, и нетрудно было его уговорить переправить нас между двумя большевицкими заставами. Утром нам дали немного хлеба, и два солдата неохотно повели нас к берегу. Один из них говорил по-мадьярски, которым владел наш товарищ. Солдат объяснил, что румынская граница закрыта для всех русских, а нас приняли за офицеров деникинской армии.

Показались рыбаки. Солдат подозвал одного. Мы узнали нашего старого знакомого. Греб он изо всех сил и быстро нас переправил. Мы выскочили из лодки и, как зайцы, в кусты.

Ползком добрались до прогалинки. Шагах в двухстах тянулся шлях. Вдали маячили всадники в буденовках. Мы спрятались. Когда они исчезли из вида, вышли на дорогу, зашагали и запели: «Ты не плачь, не горюй, моя дорогая, коль убьют, позабудь, знать, судьба такая!»

Жаль только, что перед переправой через Днестр мы уничтожили все наши документы.