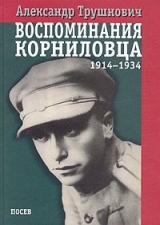

Текст книги "Воспоминания корниловца: 1914-1934"

Автор книги: Александр Трушнович

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)

У меня на заводе почти ежедневно бывало какое-нибудь дело, и я знал его жизнь до мелочей. В 1933 году завод выпустил 42 вагона прессованного хлопка. На заводе 45 штатных работников. Директор – русский, партиец, бывший батрак из Пензы, его помощник, киргиз 24 лет, бывший конюх, секретарь ячейки – еврей, главный бухгалтер, три помбуха, экономист, статистик, несколько делопроизводителей, завзаготчастью, заврасчетной кассой, завтранспортом, завклубом, завстоловой, старшая кухарка и две ее помощницы, три табельщика, завскладами, машинистка, завпунктами, они же приемщики по району, каждый с двумя помощниками, весовщики, шесть человек в машинном отделении. И так далее, до сорока пяти. Председатели групкома часто менялись; председатель завкома – таджик и два коммуниста ушли в Афганистан. Еще двое коммунистов пытались уйти. Их расстреляли.

Бухгалтерия завода считалась лучшей в районе, так как отставала всего лишь на три, иногда на четыре месяца, работая как угорелая, с бесплатной общественной нагрузкой, по 10–12 часов ежедневно. Как-то один из бухгалтеров сказал мне:

– Не удивляйтесь, доктор, если мы в один прекрасный день придем к вам и попросим отправить всех в сумасшедший дом.

В шестидесяти километрах от Пархара был громадный Дангаринский совхоз, обрабатывавший несколько десятков тысяч гектаров земли. На него большевики возлагали большие надежды: совхоз должен был «разрешить вопрос о рабочем снабжении всего Таджикистана». Он располагал мощным парком тракторов и большими денежными средствами. В нем работало около 600 русских со всех концов страны. Жили плохо, но в хлебе не нуждались. На уборку нанимали в «добровольно-принудительном порядке» колхозников из соседних колхозов. Весной 1932 года в совхозе отравилось более 500 русских, из которых 275 умерли мучительной смертью. Комиссии установили, что мука для хлеба хранилась в мешках, в которых до этого были мышьяковистые средства для борьбы с полевыми вредителями, в основном с саранчой.

Это не было чьим-то сознательным преступлением. Я говорил, по крайней мере, с двадцатью из пострадавших. Один из них коротко и ясно объяснил истинные причины катастрофы:

– Зачем далеко ходить за причинами? Они должны на кого-то свалить, но это их дело. Скажите, доктор, во что оценивается человеческая жизнь в Советском Союзе? Ни во что. Самый последний винтик в тракторе дороже человеческой жизни. Сколько у нас здесь хозяев? Сотни. Сегодня один директор, завтра – другой, послезавтра – третий… Новый директор, я уверен, и не знал, что эти мешки из-под яда, а мешки у нас, как вы знаете, дефицит. Как у нас работают? Только бы выполнить норму и план. И тут тебя кроют матом, угрожают тюрьмой и расстрелом. И сколько будет существовать это заведение, всегда будет так.

К 1933 году после трехлетней обработки земли с помощью «науки и тракторов» поля совхоза настолько засорились, что их решили на некоторое время бросить и перейти на обработку другого участка.

Весной к нам в Пархар из Дангары приехал «треугольник совхоза» – директор, секретарь ячейки и председатель профсоюза – осматривать пустовавшие уже несколько лет богарные земли, хозяева которых предпочли пахать в Афганистане. Я сопровождал их для санитарного осмотра выбранной ими стоянки для рабочих. Они решили засеять зерновыми 8000 гектаров. Участок был невдалеке от границы, и я думал, сколько рабочих уйдут отсюда пахать на той стороне.

Бруно Ясенский и Вахшстрой

За год до нашего приезда в Таджикистан Пархар осчастливила своим посещением делегация иностранных писателей. Они жили здесь «в самой толще местного населения» – в здании погранотряда. В сопровождении чинов погранохраны и ГПУ делегаты досконально изучили жизнь народов этой горной страны. Вернувшись домой, написали статьи, книги, как уж им было заказано. Начальник погранотряда, мой пациент, веселый украинец, прибегавший к нам домой после купания в арыке в одних купальных трусах, помнил фамилии Киша, Кутюрье и Ясенского, автора романа «Человек меняет кожу», в котором он воспевал Вахшстрой. Мне по работе пришлось побывать на Вахшстрое по горячим следам описываемых Ясенским событий.

Вахш – бурная горная река, протянувшаяся на пятьсот километров. В ее нижнем течении – Вахшская долина. Когда-то она была цветущей и плодородной, но после набегов монгольских орд стала пустыней. Для этого большого труда не требовалось, надо было всего лишь нарушить систему арычного орошения. Во всем Туркестане вода – это жизнь.

В Вахшской долине хорошие условия для выращивания «египтянки» – египетского хлопка. И большевики решили: долину в ударном порядке оросить и – даешь египтянку!

Вахшстрой считался одним из гигантов пятилетки. Заказали машины, завербовали людей, затем двадцать могучих американских экскаваторов прибыли по Аму-Дарье в Файзабад-Кале. А дальше транспортировать их было не на чем. Автомобильный парк был в таком состоянии, что перевозка экскаваторов в разобранном виде продлилась бы полгода.

Но Москва уже составила план, наметила сроки и постановила: такого-то числа экскаваторы должны начать работу. Ясенский восторгается этим героическим творчеством большевиков. Он, надо думать, бывал на собраниях, где секретари партячеек или директора били себя в грудь, восклицая:

– Мы, большевики, не знаем преград!

Не знавшие преград, они отправили экскаваторы к месту работы собственной тягой. Очевидцы мне говорили, что американский инженер, сопровождавший экскаваторы, сначала подумал, что большевики сошли с ума, но, поняв, что сумасшествие здесь называется творческим энтузиазмом пролетариата, сбежал от греха подальше. В результате энтузиазма сто километров пути усеялось частями экскаваторов. К финишу прибыли два в потрепанном виде, но их быстро починили: в пустыне валялся богатый ассортимент запасных частей. Ясенский (как уж это там было согласовано) приписал все неудачи вредительству инженеров и вообще интеллигенции.

Рабочие Вахшстроя – крестьяне, бежавшие сюда от голода со всех концов России, и согнанные дехкане жили в юртах или под навесами. При сухом климате это еще не беда. Настоящей бедой был недостаток воды, а в жаркой пустыне это что-нибудь да значит. Началось бегство.

Когда на Вахшстрое появилась делегация, снабжение водой улучшилось. И вообще, рабочие хотели, чтобы делегация пробыла как можно дольше: в это время их сносно кормили и выдавали махорку. В конце 1932 и начале 1933 года строительство Вахшстроя развалилось, рабочие разбегались. Тут-то и началось подлинное творчество по-большевицки. Наркомюст приказал направить на Вахшстрой заключенных, кроме осужденных на большие сроки.

На базарах милиционеры вылавливали отлучившихся из колхоза дехкан; всех, оказавшихся на дорогах, волокли в кузов грузовика, прозванного «шайтан-арба» (чертова телега). Мы в Пархаре наблюдали за этой деятельностью, сравнивая ее с ловлей рабов в семнадцатом веке в Африке. Наловив в «шайтан-арбу» человек 20–30, милиционеры с добычей неслись на Вахшстрой. Эта охота то затихала, то снова возобновлялась.

Судья, прокурор и другие

Правящий класс в нашем районе был разнообразен. Для ответработников был закрытый распределитель и дом с удобными квартирами для них. Жили они там вольготно и нередко устраивали «пир во время чумы».

Прокурору исполнился 21 год. Он проходил у меня медицинскую комиссию. Когда я спросил, каков его служебный стаж, он важно ответил: «О, мы уже давно работал в Наркомюст!» По-русски он говорил плохо, рукописный текст прочесть не мог. Женился на 17-летней русской комсомолке, которая «в большой стекла смотрит и все знаит». Высокопоставленная чета не пошла регистрироваться в загс. Загс сам пришел к ним совершить обряд бракосочетания с помощью журнала, ручки и чернильницы.

Эта девчонка попортила нам немало крови. Она работала няней в сталинабадской больнице, где ее выдвинули, чтобы от нее отделаться, на двухмесячные курсы красильщиц препаратов крови и прислали к нам на малярийную станцию, которой заведовала молодая врачиха, любившая все, кроме работы. Няня-красильщица, ставшая «лаборанткой», давала самостоятельные заключения о результатах исследования. С этим можно было бы еще мириться, если бы она не испортила единственный цейсовский микроскоп, оставленный нам одной экспедицией.

Наш врач хотел было вмешаться в это дело, но после угрозы «муж засадит» вспомнил, в какой стране живет, и махнул рукой.

Лаборантку прокурор завоевал после упорной борьбы с завфинотделом. За ним числилось немало грязных делишек, в которых была замешана вся верхушка района. Вдруг неожиданно нагрянул судья по особо важным делам из Сталинабада и зава приговорили к расстрелу. Начальство обещало организовать ему помилование, если он не раскроет их дел. Против него выступал лишь прокурор. Оба говорили по-русски. В переполненном зале завфинотделом отвечал судье примерно так:

– Товарищ судья, я все рассказат буду, зачем я издес сидим. Мы гулял с одын баришня. Ходил вместе, играл гитара и ухаживал за баришня. Прокурор мине гаварыл:

– Слушай, этот баришня мине очен нравится. Ты сюда не ходи, я дам тебе хороший шелк на халат. – Я ему гаварыл:

– Мине твой шелк не нужен, мине баришня нужен.

Тогда он смотрел сердито и гаварыл:

– Я тебе посажу.

Тепер этот баришня его жена. Вот, товарищ судья, почему я издес сидим!

С ним вместе судили двух работников финотдела: одного за растрату 840 рублей, другого – тоже за какую-то растрату. Первый объяснял растрату тем, что месяцами не получал зарплаты и в ее счет брал из казенных сумм по сотне рублей в месяц. Это грех. Однако не платить служащим – грех не меньший. Но у него была другая, более страшная вина: он был сыном бежавшего кулака. Его присудили к восьми годам. Даже привычные к советскому суду ахнули при чтении приговора.

Прокурор отличался еще одним свойством, общим почти для всех местных коммунистов Туркестана, – ненавистью к русским. Здесь процветала отвратительнейшая смесь коммунизма и национального шовинизма. До назначения прокурором он целый год был судьей. Дела русских не читал, довольствуясь кратким изложением секретаря. Русских, как правило, судили более жестоко, чем местных. Многие из них были одинокими, и им неоткуда было получать передачи. В тюрьме же или комендатуре им давали 300 граммов хлеба в сутки и воду. Даже чай бывал редко. Самым страшным обвинением в «национальных» областях считалось проявление «великорусского шовинизма», ненависть же местного населения к русским терпели и даже поощряли. Этот судья приговорил к расстрелу двух татар, якобы за растрату. Все мы знали, что растрату совершил их предшественник. Перед расстрелом, в присутствии коменданта, прокурора, судьи и, по печальной необходимости, меня как врача, обязанного установить смерть, один из приговоренных сказал коменданту:

– Ты знаешь, что мы оба не виноваты. Но тебе приказали стрелять. Смотри, стреляй хорошо, чтобы мы не мучились. А ты, доктор, смотри, чтобы нас живыми не закопали. А тебя, судья, скоро отправят вслед за нами. Я знаю, что ты ненавидишь русских и нас, татар, потому что мы дружим с русскими. Немного тебе еще осталось издеваться над народом, скоро вас всех перебьют. Мне только жаль, что я сам не смогу тебя зарезать. Ты – босяк и хулиган, а не судья. И не человек!

Все мы молчали, не зная, куда смотреть. Тишину нарушил комендант: он стрелял метко, каждому по две пули в голову. Я спрыгнул в яму и убедился, что оба мертвы. Судья первым схватил лопату… Через несколько лет, уже в Словении, мой близкий друг возмущался, но не советской властью, а мной, потому, что я рассказываю небылицы:

– Судья без юридического образования? Да быть такого не может!

«Водку пьете? С мужчинами гуляете?»

Снова происходила чистка советского аппарата. Я изложил свою биографию. Последовали вопросы:

– Какая у вас общественная нагрузка?

– Работаю в групкоме, в Красном Кресте и Красном Полумесяце, состою членом Осоавиахима, участвую в выездных бригадах.

– Как вы выполняли задания советской власти, в частности ясельную кампанию?

– Я выезжал в кишлаки, участвовал в колхозных собраниях и провел организационную работу по колхозным яслям в шести кишлаках.

– На сколько вы подписались на заем?

– На 100 %.

– Как вы относитесь к больным?

– Пусть лучше об этом скажут другие.

Из публики отвечали, что хорошо. Один симулянт, которому я не выдал больничного листа, стал меня ругать, но люди заставили его замолчать.

– Говорят, что вы собираетесь уезжать за границу?

– Да, как получу паспорт, думаю – уехать.

– Думаете, что там лучше?

– Нет, не лучше. Но там мои мать, отец, сестры, которых я не видел почти двадцать лет. Поэтому хочу уехать.

В публике негромкий одобрительный смех.

– Вам в СССР не нравится?

– Почему не нравится? Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.

– Кто хочет задать вопросы или высказаться за или против?

Выступил один с похвалой, публика ему поддакивала.

– Считать прошедшим чистку.

Врачей чистили поверхностно: в них очень нуждались. Но для многих чистка была тягчайшим испытанием и унижением. Мы присутствовали при чистке нашей знакомой, внешне спокойно и сдержанно отвечавшей на хамские вопросы, в том числе на такие:

– С мужчинами гуляете? Водку пьете? Почему делаете «маникуру»? Значит, вы не из рабочих? Почему не состоите в Союзе безбожников?

Часть VII. МОСКВА. ОТЪЕЗД

Письмо из консульства

Мы уже решили, что советская власть разрешения на выезд нам не даст, что придется совершать опасный переход в Афганистан, как вдруг из польского консульства пришло письмо, приглашавшее нас в Москву.

Зачем вызывают? Может быть, ради каких-то формальностей? Я попросил объяснить точнее, что им от нас нужно. Ведь чтобы добраться из Пархара до Москвы, писал я, нам нужно не менее двух недель.

Консульство коротко ответило: приезжайте непременно! Мы поняли, что дело серьезное, и собрались в путь. Потом поляки объяснили свою осторожность: люди, получившие разрешение на выезд из СССР, иногда исчезают, а с их паспортом выезжают за границу агенты.

Между Пархаром и Кулябом была теперь область восстания. Переправившись на пароме через Кызылсу, мы застали людей на противоположном берегу в волнении: только что там был конный отряд басмачей. Вдали по горной тропе поднималось несколько всадников с винтовками за плечами. От Куляба до железной дороги было еще 300 километров, но грузовики, на которых можно было добраться до Сталинабада, не ходили. Мы неделю прождали очереди на шестиместный «юнкере». На кулябском летном поле оставили два больших ящика с книгами. Мы во второй раз бросали библиотеку, первую оставили в Приморско-Ахтарской.

Могучие хребты Памира уходили на восток, с южной стороны под нами проплыла Соляная сопка, вдали, в мареве, были видны какие-то тонкие полосы – Афганистан. От Сталинабада до Москвы было еще несколько тысяч километров.

За два года работы в отдаленных пограничных районах я имел право на курсы усовершенствования врачей в Боткинской больнице в Москве. Как бы обстановка ни сложилась, я мог поработать в хороших клиниках.

Москва

Скорый поезд шел шесть дней и шесть ночей. Когда мы прибыли на Казанский вокзал, вечерело, было облачно, моросил дождь. В Москве, столице Коминтерна, у нас не было ни знакомых, ни родственников. [9]9

К стр. 321. Утверждение, что у нас в Москве не было ни родственников, ни знакомых, сделано из осторожности. Мы жили с Николаем Николаевичем и Олимпиадой Георгиевной Поляковыми в их маленькой комнате в коммунальной квартире на Большой Серпуховской улице. Подружились с ними в 1927 году в станице Приморско-Ахтарской, где Поляков, крупный специалист по русской истории, преподавал в одном из станичных учебных заведений. В Москве он работал бухгалтером в Оленеводтресте. Отец перед отъездом назвал ему нашу подлинную фамилию. После нашего отъезда они спешно переехали под Ленинград, а во время войны – в Германию, где стали членами НТС. После 1945 года советское правительство настоятельно требовало у западных союзников выдачи Поляковых. Им пришлось сменить имя, отчество и фамилию. В Германии они жили как Осиповы, участвуя в антикоммунистической работе. Л. Т. Осипова – автор книги «Записки коллаборантки». (Замечание Я. А. Трушновича.)

[Закрыть]В конце 1933 – начале 1934 года Москва резко делилась на два мира: народ, оборванный, измученный, стоящий в очередях за нищими пайками, – и мир верховной власти, ГПУ и интернационального сброда – кузницы мировой революции. Представители второго мира жили в Кремле, в центре города, в специальных отелях и лучших зданиях, ездили в автомобилях, ели досыта, пользовались закрытыми распределителями, поправляли драгоценное здоровье на дачах и курортах, не смешиваясь с плебсом.

Расстреливать и сажать в лагеря их стали позже. Народ же брал трамваи с бою, со многими случались припадки «травматического невроза трамвайного происхождения», как его называли невропатологи. Езда в трамвае отнимала у меня больше двух часов в день и была довольно опасным предприятием. Бравшая приступом вагон толпа могла столкнуть под колеса, в давке могли обокрасть. В вагоне царило право кулака: чтобы выйти на остановке, нужно было пробивать дорогу сквозь живую стену. Если ты обругал оскорбившего тебя хулигана, тебя могли вместе с ним забрать в милицию. Если промолчал – перенесенное оскорбление мучило целый день. О таких пустяках, как вырванные с мясом пуговицы, даже и говорить не стоило.

У Москвы был вид грязноватого, давно не видавшего ремонта города. Пешеходы не отличались друг от друга: серые, исхудалые, озабоченные, спешившие с зажатыми в кулаке продуктовыми карточками. Смех, как и повсюду в СССР, был забыт.

В Институт усовершенствования врачей я опоздал и меня сначала не хотели принимать. Потом приняли на так называемое рабочее место в Боткинской больнице, когда-то построенной купцом Солдатенковым.

Жена с утра становилась в очередь за хлебом. На это уходил в среднем час. Если полученного по карточкам хлеба не хватало (сыну, как иждивенцу, хлебных карточек не полагалось), мы были вынуждены покупать его в коммерческих магазинах, где советская власть продавала продукты по завышенным ценам, мало доступным простому служащему или рабочему.

В очереди за мясом стояли три четверти часа. В деревнях мяса уже не было. За керосином были особенно длинные очереди: в СССР готовили в основном на примусах. Крупу в небольшом количестве мы получали дважды в месяц.

За мылом стояли дважды по три часа и ушли с пустыми руками. Наконец получили два куска на три месяца. На детскую карточку мыла вообще не полагалось. В магазине «Плодовощ» очереди были недолгие – максимум полчаса. Долго приходилось стоять за картофелем. За зиму 1932–1933 года чуть ли не половина картофеля сгнила, и служащие после работы в порядке общественной нагрузки перебирали его до позднего вечера. На следующий год снабжение картофелем стало получше. На очереди в среднем уходило до четырех часов в день.

Служащие, как и рабочие, были разделены по категориям. В первой – промышленные рабочие и инженерно-технический персонал. В начале 1934 года по первой категории получали 800 граммов хлеба в день. На месяц выдавали по одному килограмму мяса и сахара, восемь килограммов картофеля, немного лука и капусты.

Во вторую категорию входили остальные рабочие, специалисты, сельские врачи, «всякие бухи и завы».

По третьей категории получали все оставшиеся, то есть большинство. Эта категория получала 400 граммов хлеба в день, меньше других.

Провинция снабжалась хуже, чем центр. В Москву, чтобы что-то достать, приезжали издалека. Слово «купить» вышло из употребления. Жиры получали заводы специального назначения, военнослужащие, иногда первая категория. Продукты «по линии снабжения» стоили: хлеб – 1 руб. 20 коп. за килограмм; мясо и сахар по 2 руб. В коммерческих магазинах и на колхозном рынке мясо и сахар стоили до 15 руб., масло до 40 руб.

Рабочий получал 150–160 руб. месяц. Мастера до 300. Врач в среднем 250 руб. в месяц, профессор – 400. Профессура снабжалась по особой категории научных работников.

При таких зарплатах и ценах жизненный уровень в СССР равнялся примерно жизненному уровню безработного за границей. Все старались достать «совместительство», а его нужно было отрабатывать. Я знал семейных врачей, у которых было до четырех совместительств, не считая общественных нагрузок. У меня их в Приморско-Ахтарской было два, в Таджикистане – три.

Как себя чувствует такой человек и надолго ли его хватит? В СССР это никого не интересует. В Москве у нас впервые за прожитые в Советском Союзе годы деньги, слава Богу, были. В Пархаре мы полгода не получали зарплаты и при отъезде нам ее выплатили.

В 1933 году появились предметы широкого потребления («ширпотреб») – белье, нитки, шпильки, за которыми стояли длинные очереди. Все расхватывалось в первый же день. Следующая партия поступала недели через две, а то и через месяц. В Мосторге же в отделе готового платья очередей не было. Большинству людей пальто отвратительного качества за 300–400 рублей или дрянной костюм за 200 были не по карману. Я за 110 рублей приобрел ботинки, развалившиеся через три месяца, хотя ходил в калошах.

Как жили крестьяне в Московской области? В сорока километрах от Москвы мы держали в руках хлеб из отрубей, лебеды и чего-то вроде пшена. Говорили, что редкий колхоз дотянет до лета. Знакомый врач, присутствовавший на заседании РИКа, рассказал, что свиней (против прежнего) остался один процент. При нас в Москву – миллионный город – пришел «красный обоз» с красными флагами и делегациями, доставивший, курам на смех, 500 свиных туш.

О том, что на юге голод, в Москву доходили слухи, но даже люди, знающие, что такое советская власть, не представляли себе его размеров. Информации не было, а средства дезинформации были в руках власти. Голодающих в столичные города не пропускали. Но тем не менее в Москве мы встречали крестьян, иногда целые семьи, иногда подростков с котомкой, просящих кусок хлеба. Помню возле Большого театра крестьянина с женой и тремя детьми (один из них грудной), худых, измученных. Десятки людей спешили мимо них не останавливаясь. Каждый сытый человек в СССР, если у него оставалась хоть часть нравственных устоев, должен был ощущать на себе страшную вину.

Дети, прячась от милиции, продавали папиросы, яблоки или хлеб. Чердаки были заняты беспризорными. Почти все они ходили в беретах, это была как бы их «форма». По вечерам они занимались кражами и налетами. Если их пытались согнать с чердака, они грозили поджогом и, бывало, поджигали.

Преступность приняла угрожающие размеры. Убивали, чтобы добыть золотые зубы. В полуквартале от нашей квартиры был убит мужчина, у которого было шесть золотых зубов. Зубы эти перешли через Торгсин в золотой фонд советской власти.

Появился вечный спутник нищеты и голода – сыпной тиф. Больницу имени Семашко и несколько других превратили в инфекционные.

Во всякое время года, под прикрытием темноты, выезжал символ советской власти – «черный ворон». По всей России арестованных гнали среди бела дня пешком, а здесь возят в автомобиле! Почему такая роскошь? За это им следовало бы благодарить Бернарда Шоу, Эррио и других поклонников советской свободы.