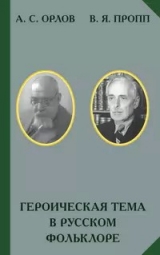

Текст книги "Героическая тема в русском фольклоре"

Автор книги: Александр Орлов

Соавторы: Владимир Пропп

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)

Сравнение скончавшегося деятеля с зашедшим солнцем – любимая метафора древности. Тот же образ использован летописями под 1178 годом (смерть Мстислава) и 1288 годом (смерть Владимира Волынского). Но в применении к Александру это не было только риторикой, ибо «вси люзи вопияху: уже погибаем».

Тело великого князя понесли в его столицу во Владимир; при встрече в Боголюбове люди так рыдали, «яко и земли потрястися». Когда Кирилл митрополит хотел разогнуть руку мертвого Александра, чтобы вложить в нее, согласно обряду, грамоту с отпущением грехов, князь, как живой, взял ее (эту грамоту) у митрополита сам. Данный эпизод, вероятно, заимствован из жития византийского святого Алексея, «человека Божия», именем которого Александр был назван, приняв схиму перед смертью.

Средневековье отличалось особым мышлением, особым характером художественной изобразительности, что сказалось и в литературе. Для понимания реальной сущности изображаемого в средневековой литературе необходимо учесть характерные черты тогдашнего мастерства. Особенности средневекового художественного повествования выражаются в условности изображения и в схематизме, заставляющем самого читателя дополнять подразумеваемые подробности. Представляя характеристику повествования об Александре Ярославиче путем сжатого пересказа с цитатами подлинника, мы старались сохранить главные из отличительных свойств средневекового изложения, избегая модернизации и обесцвечивания. Пойдя по вехам такой «литературной» характеристики художественного поэтического материала, историку будет легче угадать под стилистическим покровом и воссоздать действительную личность и значение неустанных трудов Александра Ярославича. «Самовидец» Александра, автор его биографии, изобразил своего героя превосходящим силою и мудростью всех современных ему властителей и нашел возможным сравнивать его только с древними, известными всему миру героями и мудрецами. Рассказывали, как Александр оберегал Русскую землю от насильников с запада и востока, защищал ее мечом и избавлял от бед разумом, автор советует хранить благородную память об Александре и изливает свою любовь к нему в причитании народа над его телом. Привлекательность образа Александра в его биографии и насыщенность ее пафосом, драматизмом и лирикой свидетельствует не только об авторском расположении к нему, но об общем, общественном признании его заслуг перед родиной. Александр Ярославич стал образом отечественного защитника и всегда благодарно вспоминался в годины вражеских нападений на Русскую землю, о чем свидетельствуют главнейшие воинские повести.

Под стилистическим воздействием повести об Александре Невском возникла повесть о Довмонте, князе Псковском, защитнике западных пределов Руси, который, подобно князю Александру, стал патрональным святым своей области. Имея отчасти «житийное» оформление, повесть о Довмонте заключает в себе много воинских моментов. К типу «жития» принадлежит собственно начало повести, прослойка рассказа молитвословными формулами и заключительная характеристика с библейской цитатой. Включенная под 1265 годом в Псковскую летопись и далее разнесенная здесь по годам, повесть начинается сообщением, что «блаженный… князь Домант с дружиною своею и со всем родом своим оставль отечество свое, Литовскую землю, и прибеже в Плесков (Псков). И бысть князь Домонт… от племени Литовского, первие имея ко идолом служение, по отчю преданию; егда Бог восхоте избрати собе люди новы… возбнуся яко от сна, от идольского служения и помысли со своими бояры креститися…, и крещен бысть во Святей Троицы в Соборной церкви (Пскова), и наречено бысть имя во святом крещении Тимофей. И бысть радость велика в Плескове и посадиша его мужи Псковичи на княжение во граде Пскове». Дальнейший весь рассказ посвящен воинской деятельности Довмонта на защиту Псковской области, как пограничной, от немцев Прибалтики и от Литвы.

Замечателен язык повествования; его живое местное наречие и ритмичность. Задумал Довмонт повоевать Литву «помысли ехати с мужи Псковичи, с треми девяносты, и плени землю Литовскую, и отечество свое повоева… и возвратися со множеством полона ко граду Плескову; перебродився Двину… и ста шатры на бору чисте, а стражу постави на реце на Двине, Давыда Якуновича… с Лувою Литовником; две же девяносте муж отпровади с полоном, а во едином девяносте сам ся оста, жда по себе погоны». Литовские князья, в отсутствие которых Довмонт опустошил их владения, «в семи сот погнаша в след Довмонта, хотяще его яти и смерти предати, а мужи Псковичи мечи иссечи; и пребродивше Двину реку и сташа на брезе. И стражиже, видевше рать велику, пригнавше, поведавше Довмонту, рать пребродила Двину! Домант же рече Давыду и Луве: помози вама Святая Троица (патрональная святыня Пскова), юже еста устерегли рать велику, полезите долов (т. е. уходите). И рече Давыд и Лува: не лезем мы долов, хотя живот свой дати и кровь свою пролити с мужи Псковичи за Святую Троицу (символ Пскова)…, а ты, Господине княже, поеди борзо с мужи со Псковичи на поганую Литву! Домант же рече Псковичем: братия мужи Псковичи, кто стар, то отец, а кто млад, той брат; слышал есмь мужество ваше во всех странах. Се же, братия, нам предлежит смерть и живот: братия, мужи Псковичи, потягнете за Святую Троицу, и за святыя церкви, и за свое отечество». Так Довмонт «одномь девяностом семь сот победи».

Далее сообщается о походе новгородцев и псковичей под предводительством Довмонта и его тестя, великого князя Дмитрия Александровича, под Раковор, «и бысть сеча велика с погаными Немцы на поле чисте и, помощию св. София, Премудрости Божия (патрон Новгорода), Немецкие полки победита… И прошед горы непроходимыя, и иде на Вируяны, и плени землю их и до моря, и повоева поморье и паки возвратися, и исполни землю свою множеством полона; и славна бысть вся земля его во всех странах грозы храборства великого князя Дмитрия и зятя его Доманта, и муж его Новгородцов и Пскович». Когда затем немцы («погании Латыни») совершили набег на псковские села, Домант «не стерпе обидим быти» и, «выехав в погону с малою дружиною в пяти насадах с шестдесятию муж Пскович… восемьсот Немец победи на реце на Мироповне, а два насада бежаша в иныя островы. Боголюбивый же князь Домант ехав и зажже остров их под травою; а инии побегоша, а власи их зажжени горят, а иных иссече, инии истопоша в воде». И далее рассказано о нескольких успешных битвах с немцами, причем описано и освящение меча Довмонта в Троицком соборе Пскова. Умер Довмонт, и провожавшее его «множество людей плакахуся; и тако положиша его в Св. Троицы с похвалами и песьми и пений духовными. Бысть же тогда жалость велика в Плескове мужем и женам и малым детем по добром Господине, благоверном князи Тимофее, и много бо дней пострада за дом Св. Троица и за мужей за Пскович»…

Обращают на себя внимание фольклорные эпитеты («на бору чисте», «на поле чисте»), пословичная речь («кто стар, то отец, кто млад, той брат»), живая простота языка и диалектичность («перебродився», «ста шатры», «две девяносте», «полезьта долов») и рифмовка (яти – предати, псковичи – мечи иссечи). Стилистические элементы повести о Довмонте повторены в Псковской летописи и далее; так, в рассказе о походе псковичей на немцев в 1347 году читаем: «А Немци, скопивше силу, ополчився, погнаша в след Псковичь, хотяще яти руками князя Остафья и Ивана лютой смерти предати, а мужи Псковичи мечи иссечи… И сташа Псковичи боеви… и взяша прощение промежи себе и рекоша: братья мужи Псковичи, не посрамим отець своих и дедов, кто стар, то отец, кто млад, той брат»… Попытки расцветить прозу ритмом и рифмою встречаются в Псковской летописи неоднократно и в XV, и в XVI веках.

ГЛАВА V

ПОВЕСТИ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ

Большого развития историческая повесть достигла в Москве в конце XIV – начале XV века в связи с определившимися преимуществами Московского княжества над остальными областями северо-восточной Руси. Поэтому московское историческое повествование проникнуто оправданием права Москвы на общерусское значение. Выразителем этой идеи в первую очередь явилась летопись, собиравшая в свой состав повести с такой тенденцией.

К первому появлению московской повести относится летописный рассказ о побоище в 1371 году между войсками Дмитрия Ивановича Московского и Олега Ивановича Рязанского, деятельного противника намечающейся гегемонии Москвы. По словам этой повести, «рязанцы, суровые человеци и свирепые людие, высокоумни суще, вознесшеся мыслью и возгордевшеся величанием, и помыслиша высокоумием своим и реша друг к другу: не емлите с собою ни щита, ни копья, ни иного никоего же оружия, но токмо с собою емлите едины ужища (веревки), коегождо изимавше Москвич да есть вы чем вязати, понеже суть слаби, страшливы и некрепци. Наши же (москвичи) со смирением уповаша на Бога, крепльшего в бранех, и мы не в силе, но в правде; даеть победу и одоление Бог же, видя сих смирение и онех гордость». Так по средневековой манере объясняет победу москвичей автор, начитанный в библейской литературе.

Случившееся в 1379–1380 году нашествие золотоордынского хана Мамая закончилось «Мамаевым побоищем» на Дону (при устье реки Непрядвы на Куликовом поле), которое послужило сюжетом целому ряду повестей. Но это не удивительно, потому что тогда впервые московский князь сумел объединить для борьбы с татарами войска многих княжеств и тем достиг победы над полчищами всей Золотой Орды, приведенными самим ее ханом.

Основных повестей о Мамаевом побоище четыре. Из них одна краткая, в характере той официальной летописи, для которой писана; другая – обширная, под стиль риторически развитой летописи более позднего периода; третья – житейского типа, прославлявшая победоносного руководителя русских войск, и, наконец, четвертая – стремившаяся восстановить стиль «Слова о полку Игореве». Была ли она назначена для включения в летопись – сказать трудно.

Краткая и, по-видимому, старшая повесть условно названа «летописной». Возникла она, вероятно, не сразу после события и помещена была в летопись не позднее второй четверти XV века. Ко времени составления повести многие детали происшедшего уже стерлись в памяти, почему рассказ и вышел не вполне содержательным. Недостаток фактических деталей автор «летописной» повести восполнил заимствованием из официального церковного поминания, из Синодика, в котором были перечислены убитые с Мамаем князья, воеводы нарочитые и бояре, причем в заимствовании отсюда повесть допустила неточности. Видно, затем, что московская книжность еще не успела выработать своей поэтики, вследствие чего повесть не вполне оригинальна, будучи составлена при помощи общих риторических мест предшествующей летописи и в особенности на основании жития Александра Невского. Кое-что заимствовано и из переводного Хронографа.

Охарактеризуем вкратце содержание летописной повести «о побоище, иже на Дону и о том, князь великий како бился с Ордою».

Осенью 1379 года пришел на Русь «Ордынский князь Мамай со всеми прочими князьями Ордынскими и со всею силою Татарскою и Половечскою». О половцах здесь упомянуто, конечно, по летописной традиции. В единой думе с Мамаем был нечестивый литовский князь Ягайло Ольгердович и Олег Иванович, князь Рязанский, «велеречивый и худой» («придет ему день Господень и суд» – грозится московский летописец). Собираясь итти на великого князя Дмитрия Ивановича и брата его Владимира Андреевича (Серпуховского), Мамай напомнил своим «темным» князьям победоносные времена Батыя и сослался с Ягайлом и Олегом, чтобы стать у Оки на Семенов день (т. е. в первый день сентябрьского нового года по старому счету). Здесь идет целый ряд эпитетов, позорящих Олега за союз с «треглавыми зверями» – татарами и с «поганою» Литвою: «льстивый сотоньщик, дьяволь советник, душегубивый изменник» и т. д.

Отказав Мамаю в заключении нового, более тяжелого (вассального) договора, Дмитрий Московский молится (цитатами из жития Александра Невского) об избавлении от «сыроядец сих», посылает по брата своего Владимира Андреевича Серпуховского, по всех князей русских и воевод и побуждает их итти «противу окаянного сего и безбожного и нечестивого и темного сыроядца Мамая за правоверную веру крестьянскую и за святые церкви и за вся младенца и старца и за вся христианы». Молится он и о возмездии Олегу – «Святополку Новому».

Когда русские войска (свыше 150 тысяч) с пришедшими на помощь двумя удельными князьями Ольгердовичами перешли через Оку в Рязанскую землю, во всех чадах «зане пошли с великим князем за всю землю Русскую на острые копья». Это трогательное сравнение с неутешной матерью-Рахилью едва ли найдено в книге пророка Иеремии самостоятельно. Тут следует предположить посредство одного югославянского памятника, вошедшего в Хронограф.

Пока русские войска колеблются, переходить ли Дон, Мамай «возъярися зраком и смутися умом и распалися лютою яростию, яки аспида некая гневом дышуши». Здесь чувствуется стиль агиографических изображений христианских «мучителей».

Узнав о похвальбе Мамая в речи к татарским войскам, Дмитрий опять молится о помощи против Мамая, приступающего, «аки змий ко гнезду», пришедшего из пустыни «пожрети» русских, «аки некая ехидна прыскающи». Войска исполнились, русские воеводы «облекошася койждо во одежа своя местная», «яко основанию земному уподвизатися от множества сил». Это гиперболическое выражение о количестве войска, в основе идущее из Библии и через переводы греческих произведений попавшее в летопись, в данном случае заимствовано из жития Александра Невского. Тут же, да и выше, термин «местный» указывает на знакомство автора (редактора) с Хронографом.

Русские перешли за Дон «в поле чисто, в Мамаеву землю, на усть Непрядвы» (следует текст молитвы). Утром стали появляться «поганые Половцы» (то есть татары) и начали наступление: «Земля тутняше (гудела), горы и холмы трясахуся от множества вой бесчисленных… и орли собирахуся, яко же есть писано (в Евангелии): где бысть труп, тут же и орли». «И внезапу абие соступившася обе велиции силы вместе на долг час, и покрыша полки поле, яко на 10 верст, от множества вой; и бысть сеча зла и велика и брань крепка, и трус (сотрясение земли) велик зело, яко от начала миру такова сеча бывала великим князем русским, яко же сему великому князю Дмитрию всея Руси». Эта картина боя может считаться «передвижной», элементы ее рассеяны по разным векам и местам летописи. «Бьющимся же им от шестого часа до девятого и прольяша кровь, аки дождевная туча… Рече же к себе Мамай: власи наши растерзаются, очи наши не могут огненных слез источати, языци наши связаются, гортань ми пресыхает, и сердце раставает, чреслами растерзаются, коленеми изнемогают, а руцеми оцепеневают». Подобное изображение отчаяния встречается в переводном Хронографе применительно к Валтасару. Рыдали и москвичи, многие неопытные («небывальци») задумали бежать, а не вспомнили, как друг другу говорили мученики: «Братье, потерпим мало – яра зима, но сладок рай, страшен мечь, но сладко венчание». Наконец, небо послало свою помощь: «Видеша бо вернии (верующие), яко в девятом часу бьющеся ангели помогаху христианам и святых мученик полк (Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Бориса и Глеба), в них же бе воевода вышнего полка, архистратиг Михаил». «Видеша погании Половцы тресолнечный полк и пламенные их стрелы, яже идуть на них, безбожнии же Татарове от страха Божия и от оружия христианского падаху».

Вмешательство небесной силы в решение боя восходит и к античной, и к библейской традиции и не раз использовано средневековой литературой и в Византии, и в Западной Европе. Русская летопись знала этот мотив с XI века.

Ужаснувшийся Мамай говорит своим: «Братье Измаиловичи, беззаконнии Агаряне (автор не учуял неуместности такого прозвища, что бывает и в фольклоре), побежите неготовыми дорогами». Итак, все они побежали, «гоними гневом Божиим». Это тоже библейская формула, усвоенная средневековьем. Идет перечисление убитых князей и вельмож, в основе по Синодику. У самого великого князя Дмитрия доспех оказался бит и язвен, «но на телеси его не бяше язвы никоея же». То же самое говорится о тверском князе Михаиле Ярославиче, что указывает на заимствование Московской летописью из Тверской. Дмитрий уцелел, несмотря на то, что бился на первом соступе напереди, когда татары окружили его «аки вода многа обаполы». Автор повести здесь рассуждает подобно своим предшественникам-летописцам, что нашествие иноплеменников бывает «грех ради наших» и т. п. Узнав о победе русских, Ягайло, опоздавший к бою всего на день, тотчас бежал с своею Литвою, «никым же гоним: не видеша бо тогда князя великого, ни рати его, ни оружия его, токмо имени его Литва бояхуся и трепетаху». (Боязнь имени – летописный шаблон.) Князь же великий Дмитрий с братом своим Владимиром, ставши в ту ночь «на поганых обедищах, на костех Татарских, утер поту своего (обычное выражение летописи) и отдохнув от труда своего, велико благодарение принес Богу» (следует молитва), похвалил дружину и возвратился в Москву с добычею (стада коней, верблюдов и волов, доспехи, порты и обоз). Хотел было он послать на Олега рать, но тот бежал из своей отчины. Дмитрий сажает там своих наместников. Повесть заключается рассказом о судьбе бежавшего Мамая, сведения о чем заимствованы, по-видимому, из югославянских источников.

Несомненным достоинством повести являются выдержанность патриотического тона, сжатость и компактность. Она вполне выявляла значение события и, включаемая в летопись, не подавляла другие исторические повести. Поэтому повесть повторена многими летописными и разносоставными сборниками, но, конечно, не без вариации. Сохранились тексты, в которых она подверглась фольклорной стилизации, причем татарин Мамай получил черты былинного «идолища поганого». Но, с другой стороны, «летописная» повесть, вероятно, не удовлетворяла многих шаблонностью своего изложения, и появились на тот же сюжет повести иного характера. Впрочем, и для них схема «летописной» повести послужила точкой отправления.

Так, в первой половине XV века в подражание «Слову о полку Игореве» и на основе его стилистики создалась «Задонщина великого князя Дмитрия Ивановича и брата его Владимира Андреевича» – «писание Софонии старца Рязанца». Если действительно автором был рязанец, то работал он явно в интересах Москвы. Недостаточно ясно, почему в XV веке решили воскресить стиль XII века. Правда, в литературе XII века стиль воинской повести был доведен до совершенства, соответственно буйной воинственности бродячего, дружинного, полуязыческого феодализма. Но и быт, и понятия, обусловившие своеобразную красоту «Слова о полку Игореве», были совершенно не похожи на обстановку Владимирско-Московской Руси с ее оседлым, хозяйственным самовластием и официальной богомольностью, наконец, с ее природой, отличной от степи. Но какова бы ни была причина этой литературной архаизации, автор «Задонщины» производил ее с выбором, стараясь не касаться в источнике своего подражания всего, что не подходило к его времени. Современные князья у него согласны и послушны, притом безыменны; бьются они потому, что татары «вотчину» у них отнимают; дружина почти не упоминается, есть лишь воеводы да бояре. Лозунг, за что идут, – «Земля Русская и вера христианская», «Русь православная». Но, несмотря на препарирование данных «Слова о полку Игореве», многое осталось неизмененным или недостаточно пригнанным к эпохе и к новой территории. Некоторые удачные применения и изменения образов «Слова» свидетельствуют о самостоятельном творчестве автора «Задонщины».

Заслуживает внимания стремление автора «Задонщины» подчеркнуть цельность и непрерывность жизни Русского государства, несмотря на смещение его территории, а также подтвердить генеалогическое преемство представителей династии от Рюрика до Дмитрия Московского. Здесь мы видим одно из первых проявлений идеи, которая расцвела в половине XVI века в «Степенной книге».

«Задонщина» могла удовлетворять как собрание стилистических красот и мотивов, но фактического содержания в ней почти никакого не было. Поэтому потребовалась такая повесть, которая была бы насыщена событиями и притом в большей степени, чем даже «летописная». В Москве уже намечалась летопись с особо развернутым повествованием, украшенно изображавшим русскую историю. И вот для нее-то и создалась третья повесть о Мамаевом побоище, так называемое «Сказание». Сверх данных «летописной» повести фактический материал был наполнен здесь и воспоминаниями, и даже официальными справками. По-видимому, кое-что «Сказанием» было заимствовано из «Задонщины», некоторые поэтические образы которой приняли здесь значение фактов. Так в XV же веке позднее всех произведений о Мамаевом побоище получился весьма развернутый рассказ, насыщенный историческими реалиями и обработанный стилистически при помощи русских и переводных произведений.

Повествование в «Сказании» значительно оцерковлено прежде всего усилием роли митрополита в лице тогдашнего митрополита Киприана и введением нового персонажа – предсказателя и чудотворца Радонежского игумена Сергия. Оба они руководят «политической моралью» Дмитрия Донского в монашеско-библейском стиле, а Сергий даже отпускает в помощь Дмитрию в бой монахов-богатырей… Оцерковление сказалось и в самом заглавии повести, приписавшем победу над «нечестивою» силою «гордого» Мамая помощи со стороны древней Владимирской иконы Богородицы, Петра митрополита и Сергия Радонежского. Икона Богородицы, некогда увезенная из Киева во Владимир Андреем Боголюбским и попавшая затем в Москву, и Петр митрополит всея Руси, умерший в Москве (в 1326 г.) и здесь похороненный, получили значение патрональных святынь, утверждавших политическое первенство Москвы среди других феодальных областей. Поэтому Дмитрий Донской представляется часто «припадающим» к этой иконе и к гробу Петра. Небесная помощь – обычный в средневековье мотив войн с «неверными» – выражена в «Сказании» двумя ночными видениями накануне Куликовской битвы: сначала некий русский воин видел «на воздусе» двух вооруженных светлых юношей, избивающих полк, пришедший с востока (очевидно, Борис и Глеб); затем два воина видели Петра митрополита, прогоняющего множество эфиопов своим золотым жезлом.

По сравнению с «летописной» повестью «Сказание» добавило несколько эпизодов, ожививших перечень событий и сообщивших им поэтический колорит. Автор углубил противопоставление русских и их насильников, доведя до наивысшей степени гордость и зверство Мамая и смиренномудрие Дмитрия. Драматизмом насыщено настойчивое напоминание читателю, что русская победа будет достигнута ценою тяжких потерь. Это выражено и в предсказании Троицкого игумена Сергия при посещении его монастыря великим князем перед самым походом, и в предвестиях природы накануне боя, и в гибели богатыря-монаха Пересвета в поединке с Темир-мурзой в начале боя. Особенно рельефно «возношение» Мамая выступает в грамотах («книги») Мамая Олегу и Ягайлу. На предложение ими союза и помощи за предоставление каждому из них по половине Русской земли, Мамай ответил, что согласен жаловать их, своих присяжников и улусников, улусом своим – Русской землею. «Мне убо ваше пособие не нужно, но аще бы аз хотел своею силою древний Иерусалим пленити, якоже Навходоносор, царь Вавилонский, и Антиох, царь Антиохийский, и Тит, царь Римский, но обиды ради вашея и честь вам воздаваю моим величеством, жалуя вас, моих улусников, и от насильства и от обиды избавлю и скорбь вашу утолю». По мнению Мамая, московский князь Дмитрий обратится в бегство, устрашенный «точию именем» его величества. «А еже пленити и победити, самому мне, великому царю, не пристоит; мне бо достоит своим царским величеством и крепкими удалыми богатыри не сего победити: той бо (т. е. Дмитрий) есть мой улусник и служебник, и довлеет тому точию страх мой. Но подобает мне победити подобна себе некоего великого и сильного и славного царя, якоже царь Александр Македонский победи Дария, царя Перского, и Пора, царя Индейского». Из приведенной цитаты видно, что составитель «Сказания» пользовался «Иудейской войной» Иосифа Флавия и «Александрией», находившимися в Хронографе.

Из переводной же хронографии, по-видимому, заимствован эпизод о переодевании великого князя Дмитрия. Когда оба войска спустились на Куликово поле, Дмитрий ободрил своих воинов речью. «Утвердив же их, князь великий прииде под свое знамя черное и сседе с коня своего. И совлече с себя приволоку свою царскую и призва любимого своего, его же любяше паче всех, Михаила Андреевича Бренка, и тому веле всести на конь его, и приволоку свою царскую возложи на него и всею утварью царскою украси его и то свое великое знамя черное повеле рынде своему над Михаилом Андреевичем возити». В битве Бренк погиб. Подобное переодевание совершил византийский император Констант в морской битве с сарацинами. Этим рассказом хроники Амартола и мог воспользоваться автор «Сказания».

Особенного внимания заслуживает эпизод о знамениях и приметах перед побоищем. Когда русское войско перешло Дон, разрушив за собою мосты, «тогда же по вся нощи волцы выюще страшно и вороны и орли по вся нощи и дни грающе и клекчуще, ждуще грозного и Богом изволенного дни кровопролитного… Тогда убо от такового страха богатырские сердца удалых человек начата укреплятися и мужествовать, слабых же и худых страшитися и унывати, видяще предо очима смерть. И приспе нощь праздничная… Рождества Богородицы; осень же бе тогда долга и дни солнечни и светли сияюще и теплота велия. Бысть же со князи Литовскими (т. е. с двумя союзниками Дмитрия) воевода нарочит и полководец изящен, именем Димитрий Боброк (или Боброков), родом земли Волынские, его же знаяху вси и бояхуся мужества его ради. Сей прииде к великому князю, глаголя сице: егда глубоци нощи аще хощеши, покажу ти приметы, аще что случится напоследок, прежде увеси. Князь великий же не повеле ему никому же сего поведати. И егда заря угасе и глубоци нощи суще, и Димитрий Боброк Волынец всед на конь и поим с собою великого князя, и выехаша на поле Куликово. И сташа среди обоих полков и обратишася на полк Татарский – и слышавше клич и стук великий, аки торжища снимаются и аки грады зиждутся и яко трубы гласят, и сзади их волцы выюще страшно велми; по десней же стране бысть во птицах трепет велий, кличуще и крылами биюще, и враны грающе и орлы клекчуще по реце Непрядве. И бысть страх велий, яко и птицам бысть битва и драние велие, проявляюще кровопролитие и смерть многим. И глагола Волынец великому князю: что слышал еси? Он же рече: страх и грозу велию слышах. Глагола ему Дмитрий Боброк Волынец: обратися, княже, на полк русский. Он же обратися и бысть тихость велия. Глагола ему Дмитрий Волынец: что, Господине княже, слышали есте? Глагола князь великий: Ничтоже точию видехом от множества огней снимаются зори». Боброк объяснил, что для великого князя «добры сии приметы», и испытал еще другую. Он сошел с коня, приник надолго правым ухом к земле, встал и опять приник. На вопрос князя, что он узнал, Боброк ответил не сразу и заплакал… «Господине княже, повем ти единому, о ты не повеждь никому же сии две повести, едина тебе на велию радость, а другая на велию скорбь. Припадах убо ухом на землю и слышах землю плачущу надвое горько зело и страшно: едина убо страна аки нека жена напрасно плачущи, терзающи и кричащи татарским гласом о чадах своих, бьющися и слезы проливающи, аки реки; а другая страна земли, аки некая девица плачущи и воплющи, аки свирельным плачевным гласом в скорби и в печали велици… Уповай на милость Божию, яко одолети имаши над Татары, а воинства твоего христианского падет острием меча многое множество».

Искать в природной обстановке приметы перед боем и наблюдать их издавна свойственно воинским повестям. Припомним рассказ «Повести временных лет», как союзный с русскими половецкий хан Боняк выехал для этого в степь и завыл по-волчьи, «и отвыся ему волк», что было истолковано в благоприятном смысле. Затем есть еще рассказ, как над русским войском стая орлов играла в воздухе, что тоже свидетельствовало об удаче похода. Наконец, «полк Игорев» сопровождался знамениями от зверей и птиц, образы которых были использованы «Задонщиной», откуда затем перешли в «Сказание».

Сверх этого «Сказание», возможно, заимствовало кое-что из Хронографа. Ощущается также связь с русской устной поэзией, именно – в плаче земли.

После окончания боя изображены поиски пропавшего великого князя – эпизод, не имеющий себе параллелей в воинских повестях. Возвратившийся из погони за татарами, Владимир Андреевич «нача… искати брата своего великого князя Дмитрия Ивановича и не обрете его, и бияшеся главою своею и терзаше себя от многая печали, и повеле трубити собранными трубами». Сошедшиеся воины говорили о великом князе разное: одни – «мы видехом его язвена зело, еда (когда) в трупе мертвых будет»; другой кто-то видел его крепко бьющимся с четырьмя татарами. «Глагола князь Стефан Новосильский: аз видех его пеша, с побоища едва идуща, язвен бо бысть вельми зело, и не могох помощи ему понеже сам гоним бех тремя Татарами». По слезной просьбе Владимира Андреевича все рассыпались на поиски. Одни нашли убитого Бренка в приволоке великого князя, другие за Дмитрия приняли князя Белозерского, «понеже приличен ему беаше». Два же простых воина, Федор Зов (Морозов) и Федор Холопов, «уклонившася на десную сторону, к дубраве… и наехаша великого князя бита велми, едва точию дышуща, под новосеченым древом, под ветвми лежаще, аки мертв». Уведомленный об этом Владимир Андреевич поскакал с войском к великому князю «и пришед над него, рече ему: „о брате мой милый, великий князь Дмитрие Иванович, древний еси Ярослав, новый еси Александр, но преже всех слава Господу Богу… яко невидимою Божиею помощию побежени быша Измаильтяне и на нас милость Божия возсия“ Князь великий же Дмитрей Иванович едва рече: „Кто глаголеть сие и что сии глаголи суть?“ Глагола к нему князь Володимер Андреевич: „Аз есмь брат твой князь Владимер Андреевич глаголяй тебе таковая“. И едва взставиша его, и бысть доспех его весь избит и язвен зело, на телеси же его нигде же смертныя раны не обретеся, а прежде всех стал на бой на первом сступе и в лице с Татары много бился. И много ему глаголаша князя и воеводы его: „Господине княже, не ставися напреди битися, но ставися назади, или на криле, или инде где на апришном месте“. Он же отвещаше им, глаголя: „Да како аз возъглаголю кому что: подвизаемся, братии, крепко на врагы, а сам стоя назади и лице свое крых; не могу аз сие сотворити, еже таити и скрывати себя, но хощу якоже словом, такоже и делом преже всех сам начата и преже всех главу свою положити… за все православное христианьство, да и прочий, видевше мое дръзновение и тии тако же да сотворят со многым усердием“. Да яко же рече, тако и сотвори, преже всех нача битися с Татары; да одесную его и ошую его оступиша Татарове, аки вода, и много по главе его и по плещама его и по утробе его бьюще, и колюще, и секуще, но от всех сих Господь… соблюде его от смерти; утружден же бысть и утомлен от великого буаниа Татарьского толико, яко близь смерти. Беаше же сам крепок зело и мужествен, и телом велик и широк, и плечист и чреват велми, и тяжек, собою зело, брадою же и власы черн, взором же дивен зело. И уразуме, яко ведаша ему радость мелию, окрепився рече: „Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселишися вонь“. И всадиша его на конь и вострубиша на костех с радостию велиею».