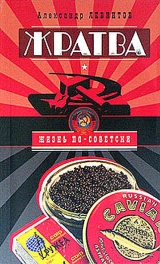

Текст книги "Жратва. Социально-поваренная книга"

Автор книги: Александр Левинтов

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)

Осетры и вся эта гоп-компания – белуга, калуга, стерлядь, севрюга, белорыбица, нельма – пришли к нам из легендарных и допотопных времен, кажется, из мезозоя, здорово поднаторели в эволюционной теории Дарвина, чихать хотели на разные там оледенения и катаклизмы, но чуть было не рухнули перед всесильным и бессмертным учением.

Химия, нефтедобыча, транспорт, нечистоты городов, рыбное хозяйство, мелиорация, гидростроительство и охрана природы почти покончили с этим видом как с классом. Изъятые из обращения, осетровые и их икра приобрели партийность, а когда партия рухнула, то все причитания экологов по поводу полного вымирания древних хордовых прекратились – ныне черная икра и осетрина явно превышают спрос. Надо заметить, что экология в СССР вообще играла роль ширмы: ею партия защищалась от возмущения людей. Настанет время – и «демократы» также забьют в экологический набат, уводя общественный интерес в сторону от провала реформ.

Когда-то, всего 30 лет назад, Обь-Иртышье все еще считалось деликатесным цехом страны, здесь стадо осетровых и уловы их в несколько раз превышали Волго-Каспий. Я сам едал в Томске изумительной белизны белый хлеб с запеченным в него здоровенным куском осетрины. Стоил такой хлеб, кажется, два рубля за двухкилограммовый батон. В Колпашеве в морозильном цеху рыбзавода на глаза мои навертывалась слеза умиления от глазированных тонким ледком туш осетров баскетбольного роста и изящных, с фрегатски-флибустьерскими романтичными обводами стерлядок. В Ханты-Мансийске меня запросто угощали стерляжьими жареными молоками, икрой, отварной осетриной и тому подобным, в Салехарде в икорно-балычном цехе рыбоконсервного комбината на моих выкатившихся из исследовательских орбит глазах молодые ненки на огромном столе, обитом металлическим листом, раскладывали столовыми ложками черную икру в полуторакилограммовые банки, черпая этими ложками в волнообразную груду.

Говорят, удается иногда поймать кой-кого из вымирающих на Дунае и Дону, в Волге и Тереке, Оби и на Байкале (есть там одно местечко, в узкой бухте за Святым Носом, в территориальных водах Баргузинского заповедника), Енисее и Лене, даже в Амуре долавливают калугу – рыбину под тонну весом. Но все это теперь не выглядит как арьергардные бои эволюции.

Нонешние и тутошние, то есть московские жители (ну, то есть те, кто живет там, где когда-то жили москвичи, ну, то есть в том поселении, которое появилось на месте и вокруг Москвы), никогда и ни за что не поверят, что самой стерляжьей рекой когда-то была Сетунь. Для тех, кто не знает даже, что такое Сетунь и где такая Сетунь, этот рассказ вообще покажется фантастическим:

…Вот выходите вы из пивной. Сперва – холодный душ по дымящемуся телу. Слегка поостыли. Теперь – в мягкий, почти спальный, отдельный кабинет, где уже млеют корнюшонами ваши друзья. Вы входите. Заботливая рука достает из холодильника запотевшую бутылку пльзеньского с горлышком, празднично укутанным серебряной фольгой, – ну чем не шампанское! Пиво тяжелой пеной плотно и медленно заполняет пространство высокого, тонкого стекла бокала, быстро покрывающегося холодным потом. В другую руку сам собой ложится длинный бутерброд: упругий ситный хлеб, вологодское масло слезливой и свежайшей желтизны, полупрозрачный лоскут серо-розового белужьего бока, сочащийся лимонным соком. Вы пьете большими алчными глотками… (Здесь автор упал в голодный обморок, а когда его выписали наконец из больницы, сердобольный врач сказал: «Черт с ними, с благородными, пиши о частиковых».)

В осетрине и осетровых выделяются разные части, имеющие различный ценовой уровень и гастрономическое предназначение.

В самом низу – головизна, плавники с хвостами и вязига (хрящи и хорды), из них варят уху, а из вязиги еще можно делать пироги (лучшие рыбные пирожки – расстегаи, с недозакрученным и полуоткрытым верхом, лучшие расстегаи делались не в Москве и не на Волге, а на Каме – в Елабуге, Сарапуле и других благословенных местах).

Теша – подбрюшье, мясо здесь плоское и чересчур жирное, тешу хорошо коптить, неплоха она также в жареном и вареном виде.

Белужий бок (спинка, балык, между прочим, по-татарски «балык» и означает собственно рыбу, знали древние татары толк в хорошей рыбе!) теряет свои кондиции от головы к хвосту, поэтому, выбирая, всегда надо просить от головы, потому что, даже если отрежут от хвоста, у вас сохранится иллюзия лучшего куска. Балык хорош во всех видах, но, на мой вкус, нет лучше холодного копчения на грушевых или яблоневых опилках (некоторые любят на вишневых, но есть в вишневой опилке легкая миндальная, синильная горечь, а балык не терпит сложностей и ужасов жизни. Чисто осетровая уха слишком жирна, поэтому обычно уху с осетровыми делают на основе других рыб. Одним из классических вариантов таких комбинаций является тройная уха на ершах, налимах и осетровых. Более всех подходит для ухи самая маленькая из осетровых – стерлядка.

Гораздо слабее нами освоены осетровые молоки. Из них делаются нежнейшие деликатесные консервы (например, в Ханты-Мансийске). Едал я и жареные стерляжьи молоки – нечто отдаленно напоминающее жареные мозги, только гораздо тоньше вкусом. Молоки хороши и в ухе, ах, как хороши молоки в ухе! Как деликатна и изысканна с ними уха, как нежны бледно-желтые, анемоновые пятна на поверхности ухи, как просится под такую уху холодная водочка в граненый хрусталь!

Самое дорогое и ценное в осетровых – икра. По традиции, банки с икрой осетровых в России имеют три цвета – синий, желтый, красный. Это соответствует икре осетра, белуги и севрюги. Икра бывает (речь идет о современных, а не классических стандартах, описанных Гиляровским) слабосольной (малосольной) и соленой. Первая вкуснее, но более скоропортящаяся. Ваш выбор – вкусно, но недолговечно или невкусно, но на века. Более очевидно разделение икры на зернистую и паюсную. Паюсную (прессованную, битую) делают только в Гурьеве, казахском городе.

Теперь, когда Киев – город, вся история которого связана с борьбой против русских, когда Крым, оказывается, исконно хохляцкая территория, Гурьев – казахский город, а Адам по паспорту – чукча, еврей, савакат, кто угодно, лишь бы не русский, теперь и Волга – не река, а derFluss, и икра – не икра, а caviar. Мы заслужили это унижение, как заслужили то, что о нас знают только по икре и водке, игнорируя все то богатство духа и стола, которым мы владеем.

Не надо говорить – американцы ничего не понимают в русской (российской, советской, постсоветской) жизни. Они-то все понимают. Или понимают все правильно, что, строго говоря, одно и то же. Это мы не понимаем, как можно одновременно жрать ложками черную икру и отдавать приказы о строительстве плотин поперек их традиционного пути нереста. Это мы не понимаем, как можно мечтать об икре и одновременно голосовать за очередного ельцина.

Остромордые и величественные, осетровые будут долго еще символами России и вместе с тем – беззвучным, но увесистым укором нашей гуттаперчевой совести.

ВоблаВ конце прошлого века эту рыбу называли бешенкой, бешеной селедкой. И было за что. Шла она в мае на нерест из Каспия в Волгу и ее притоки бешеными косяками, невзирая ни на что и не останавливаясь ни перед чем.

И на бешеной селедке делались бешеные деньги. За месяц путины астраханские заводчики (всех астраханцев в России называли чилимщиками за пристрастие к водяному ореху, чилиму) делали огромные обороты и давали работу тысячам людей: собственно рыбакам, сбивавшимся в артели, вязальщицам и чинщицам сетей, бондарям соляных бочек, солеварам ближних соляных озер Эльтон и Баскунчак, швецам мешковин, перевозчикам, кашеварам и разному прочему обслуживающему люду. Не то чтобы бешенка давала прожиток на весь год, но была увесистым довеском в хозяйстве и бюджете астраханцев. Жаркое солнце, обилие рыбы, ближняя соль и невероятная популярность воблы – вот факторы расцвета этого промысла.

Вобла по популярности не уступала селедке и картошке.

Вот ведь интересен чем русский язык: кто-то кушает картофель, а кто-то лопает картошку, ловят в море и продают сельдь, а покупают и едят селедку (а если закусывают, то непременно селедочкой). Вобла же, она вобла и есть.

В годы разрухи, когда инфляция достигла рекордных для России пределов (в 1923 году за один рубль 1916 года, уже сильно истощенный войной и неконвертируемый, давали 50 миллиардов совзнаков; давали бы и больше, не умри вождь мирового пролетариата и не начнись нэп, первая советская перестройка), зарплату выдавали ежедневно, и, разумеется, не деньгами, а хлебом и либо воблой, либо селедкой – это ли не свидетельство исторической роли воблы в построении нового общества?

В моем ленинградском детстве вобла была исключительно копченой и потому, когда наша семья переехала в начале 50-х в Тамбовский гарнизон, мы, дети, долго удивлялись вяленой вобле и не хотели верить, что это та же рыба. Тем не менее мы быстро освоили местную привычку делать самодельную вяленую воблу, вывешивая ее за хвосты на бельевой веревке обыкновенными прищепками. Все дворы были в мае—июне украшены этими серебристо-серыми гирляндами – и ведь никто не крал чужого, – дешевле воблы не было ничего – 10 копеек кило свежей воблы.

К середине 50-х, с приходом Хрущева, вобла стала исчезать (это при нем возникло такое социальное понятие, как дефицит). Мы тогда уже вернулись в Москву, к родителям моих родителей. Вобла и крабы в банках (50 копеек за банку) продавались всюду, и здесь мы познакомились с новым для себя способом разделки воблы: берут ее за хвост, обстукивают о край стола, или о перила, или о стойку (пока – как везде), а затем отрывают голову, берут за хвост и раздирают пополам. Низ привередливые москвичи выбрасывают наземь (а ведь там не только тощие ребра, внутренности, пузырь, но и икра!), а балычок очищают от чешуи и сосут плотное, малиново-прозрачное на свет мясцо.

Мужики, естественно, употребляли ее с пивом. Женщины – на посиделках вместо семечек, мы, пацанье, – просто так. Из удовольствия жизни и чтобы по-солиться. Известно, что травоядные нуждаются в соли, хищники же, питаясь кровью, дополнительной соли не ищут. Несмотря на всю воинственность ребятни, мы очень любили воблу – из-за своей незлобивой травоядности. Да и весь русский народ любит килечку, селедочку, воблешку, все солененькое – как беременные женщины. И без солененького слегка звереем. И не только русские. Евреи тоже любят посолониться. Да и кто не любит? Все ведь мы люди, человеки, и слабы на солененькое.

Вобла к середине 50-х годов стоила от 45 до 54 копеек за килограмм и была доступна практически всем, даже уборщицам, получавшим 320 рублей в месяц или 640 килограммов воблы.

К началу 60-х вобла стала стоить рупь двадцать и не то что бы исчезла, а сделала тонкий маркетинговый ход и стала доступна только узкому кругу людей, а именно: морякам-подводникам (она почему-то непременно входила в их героический рацион питания), генералитету-маршалитету, партхозактиву по закрытым распределителям, торгашам, блатным и приблатненным к ним (торговля всегда была изысканным и одновременно криминальным классом общества). Сначала очереди за воблой стали неестественно длинными (однажды я простоял в такой пять часов и купил на все свои студенческие деньги шесть килограммов – больше в одни руки не давали, а покинуть очередь и сбегать за своими – ни-з-з-зя).

Именно тогда вобла исчезла как биологический вид и превратилась в способ приготовления (вяления). Точно так же в середине 50-х годов шпрот перестал быть биологическим видом и навсегда (посмертно) перешел в технологический способ консервирования мелких сельдевых рыб – салаки, сардин и пр. Вялили все – и морскую беспородную сорную сволочь, и речных карпов (а что? – вполне), и леща, и красноперку. Брежнев же довел дело дефицита рыбы до состояния селедки иваси: была и просто сельдь иваси. И сардины из сельди иваси. И ставрида из сельди иваси. И севрюга из сельди иваси. И крабовые палочки из сельди иваси. И даже черешневый компот из сельди иваси.

Вот в те времена и появились в Москве вобляные наркоманы. Они жарили пузыри (это вкусно), ели кишки (они с горчинкой, поэтому к пиву вполне идут), глаза, чешую, перья и готовы просто обнюхивать (был такой анекдот: в Москве раскрыли шайку наркоманов – нюхали воблу) и обгладывать к пиву воздух вокруг воблы. Их жадные глаза не позволяли редким счастливцам публично закусывать воблой и лещом пиво.

Мне очень жаль тех людей, особенно когда я знаю – торговая и партийная дрянь получает в пайках (или без пайков) воблу, к которой она в общем-то равнодушна, как равнодушна она к казахстанским и сибирским немцам Поволжья, пасхальной службе и баням, сбору грибов, но что надо оккупировать самим и не давать народу из чисто престижных соображений. Самое престижное для этих людей – не прикосновение к культуре, а – подмена собою народа.

Вот такой ходил анекдот про Ильича: «Обломился ему в результате экспроприации мешок воблы. «Отдам ее мировому пролетариату, – подумал вождь. – Да, а что скажут голодающие питерские рабочие? Отдам им. Нет, на всех не хватит, еще подерутся. Отдам-ка я лучше Троцкому. Нет, он – проститутка, надо отдать брату Мите. Нет, Митя – пьяница, зачем поощрять в нем порок? А не съесть ли мне самому?»– И съел. Скромный был. О себе в последнюю очередь думал».

Изредка вобла мелькала по пивным барам, чаще из-под полы, по 20–30 копеек за голову, к началу перестройки дело дошло до рубля – вот реальные темпы инфляции в стране неизменного курса партии и валюты). Ныне же вобла стоит: у цыган Киевского вокзала – 1–3 тысячи рублей штука, в магазине – 15–20 тысяч за килограмм (1500–2000 тысячи хвост), во всех других местах до пяти тысяч. При минимальной зарплате в 64 тысячи рублей теперь можно купить лишь три-четыре килограмма воблы. В пересчете на воблу Россия обнищала за сорок лет в 250–300 раз. Так куда мы идем верной дорогой, товарищи?

Мне повезло – я несколько лет халтурил в Астраханской области и там покупал у частных рыбаков воблу по 10 копеек за голову, отборную – за 25. В те годы дефицит воблы достиг таких пределов, что в ней стали есть все – и кишки вместе с фекалием, и пузырь (сначала жарили на спичках, а потом и это перестали делать), и все перышки и косточки, и глаза, и даже чешую.

Ныне вобла опять общедоступна, хотя не по деньгам уже многим и считается изысканной закуской для новых русских. Просто так воблу уже не едят – только под пиво.

В начале 70-х годов я однажды купил у грузчика рыбного магазина «Маяк», что на Ленинградке у «Сокола», два мешка воблы. По рупь двадцать за килограмм. Вот это было лето! Мы ели воблу непрерывно. Пиво для меня стало бесплатным и даже с прибылью (стоишь в пивной, пьешь пиво и жуешь воблу – всяк подойдет и приценится. Брал за хвост либо пару пива, либо полтинник, это было очень дешево). В Одессе я снял комнату на троих в Каролино-Бугазе за сумку воблы на месяц. И хозяева были чрезвычайно довольны и любезны.

И под конец – простой рецепт, как делать вяленую воблу.

Свежую дефростированную (размороженную, по-нашему) рыбу густо засыпают солью (150–200 грамм на килограмм рыбы) или заливают тузлуком (насыщенный соляной раствор, в котором может плавать яйцо или очищенная картофелина), добавляют (необязательно) саламур (рыбный сок предыдущего засола либо магазинный селедочный сок из консервной банки либо бочки) и держат под гнетом 48 часов, после чего промывают в чистой воде и вывешивают, но не на солнце, а на хорошо проветриваемый тенек (например, на балконе под самой крышей). Чтобы не садилась муха, а это – самое страшное, закрывают рыбу марлевым пологом, а еще лучше – закапывают в каждый глаз каплю постного масла. Вялят несколько дней до появления прозрачности балыка. Когда спинка стала прозрачной на солнечный просвет, можно бежать за пивом.

Хранят в мешковине или завернув в газету каждую рыбину.

Вот и все.

ЛещНа языке профессиональных рыбных убийц все они называются средним частиком. (Крупный частик – щука, сом и им подобные, мелкий – плотва, окунь, уклея, подлещик, пескарь, ерш). Но это все – чепуха и ерунда. Рыбы ж того не понимают, а их ценители даже оскорбляются. Ведь частик – это то, что часто бывает. А что ж тут бывает часто? Это ведь не хек, о котором сказано было в старых энциклопедиях: «рыба сорная, ядовитая, несъедобная, промыслового значения не имеет», – и не минтай, на спинке которого кое-кто пытается въехать в рай или в коммунизм.

Ленинград послеблокадный. Немцев уже нет, еды еще нет. Сталин, люто ненавидевший Питер (что, не верите? Так вот вам: Киров и Зиновьев – политические противники Сталина, Зощенко и Ахматова – петербуржцы, полтора миллиона дворян петербургских уничтожил Сталин до войны, во время войны город был лишь третьим в стране – после Москвы и Норильска, а до войны – первым, до сих пор весь север связан не с Москвой, а с Питером, а еще – город духовный и культурный не мог не вызвать ненависть головореза-сапожника), держал город в покое и развалинах столько, сколько прожил сам.

Мы жили бедно, как и весь великий народ-победитель, как и все героические ленинградцы. Впроголодь.

Победоносная армия награбила в Германии аккордеонов, роялей, хрусталя и фарфора, родное правительство и государство хапнули новые территории и народы, культурные ценности и драгоценности, людям же обломились сладкие слюни трофейных фильмов да сроки, да амнистии уголовникам, наводнившим страну страхом и бандитским террором.

Рыба в нашей семье бывала не часто, но, конечно, чаще мяса, которого почти не бывало. На детей полагалось пол-литра рыбьего жиру в месяц. От меня его прятали – мог выпить за раз всю поллитровку, особенно если с солью и черным хлебом. Мне, как и всем другим, дома его не давали, а в детском саду еще выдавали по столовой ложке на обед. На рыбьем жире жарили картошку. Во всех семьях, да еще на керосинках. Можете представить себе вонь, стоявшую в коммунальном доме. Когда я вернулся в Питер через пятнадцать лет, из подъезда родного дома пахнуло таким сладостно-тошнотным смрадом, что я чуть не задохнулся от слез и горечи. Мировое сообщество запретило использование этих запахов еще в Первую мировую войну…

Да, так вот, о рыбе. Отец мой был терпелив и самоотвержен – он даже заболел в Ленинграде дистрофией, лишь бы его дети и жена были если не сыты, то хоть накормлены. Но иногда он не мог отказать семье и себе в рыбе.

Однажды к нам приехала из Москвы сестра мамы с мужем. Когда мы, дети, легли спать, взрослые на газете разложили хлеб и копченого леща. Первым учуял я, вставший из-за занавески (мы спали вчетвером на одной койке), не открывая глаз:

– Рыбой пахнет!

За мной очнулись остальные.

Четверым взрослым достались перья, хвост и голова.

Лещ был золотой.

В Питере почему-то в ходу была исключительно копченая рыба (или отец предпочитал копченую). Когда мы переехали поближе к родному для отца и матери Поволжью (мать – пензячка, отец – саратовец), а именно в Тамбов, я долго не мог согласиться, что вяленая рыба – настоящая.

Мама летом часто покупала свежую воблу, кажется, по 30 копеек за килограмм. Мы вялили ее сами, вывесив на прищепках за хвосты на бельевой веревке. Никто чужой не срывал нашу воблу – ее везде было полно, а воровать тотально люди стали не в голодное, а в сытое время.

Детств у меня было несколько: сначала счастливое, за которое я вместе со всеми благодарил дорогого Сталина (хотя, помню, что еще в конце 40 в нашей семье была популярна присказка «спасибо счастливому Сталину за наше дорогое детство», потом – потерянное, потом – трудное, потом – бессмысленное, а вот сейчас выясняется, что его вовсе не было. Но когда оно было и было при этом счастливым, то счастье было разным.

По весне мы становились на карачки, ели горькую и режуще сухую молодую траву (роа protensis – мятлик луговой, как я узнал несколько позже, учась в Университете, ту траву я ни с чем не спутаю), называя ее луком. Мы были счастливы, как телята, что, вот, дотянули до весны, до солнышка, что очень жаль, что Нина умерла от голода недавно, а то бы она сейчас была с нами, а, я очень любил эту девочку, похожую на чудесное яблоко кандиль синап, они оба, Нина и яблоко, полупрозрачны, я боялся ее хрупкости и любил гладить ее хрустальную ручку, а в глазах свербило и сладко болело, совсем как в цинготном рту от вида лимона. Дома нам попадало за измазанные зеленые коленки, но не сильно, а примерно так же, когда нас заставали за объеданием штукатурки в подъезде – легкий подзатыльник и «дай вам волю – дом сожрете».

Другое счастье было в театре, который мама устраивала изредка, где бы мы ни жили (а где же мы не жили?). Из старых разноцветных тряпок она мастерила кукол: на указательный палец надевается голова, а в руки суются большой и средний пальцы, манипулировать такой куклой гораздо интересней, чем кукишем. Лиса, заяц, петрушка, дед и баба – кукол было десятка полтора, на все известные спектакли. Впрочем, если кого-то не хватало, ничто не мешало нам ввести в действие вместо Внучки Петрушку, вместо Жучки Зайку, а вместо Колобка Репку. Разыгрывались всем известные сказки или стихи, задник сцены – на все случаи жизни, авансцена или как этоназывается в кукольных театрах? – из куска ситца, натянутого меж сараями. Спектакль с небольшими перерывами идет весь день, зрители сменяются, возвращаются, бурно реагируют на давно известные движения и реплики, в очаровании оживших текстов. Отчего же мне так счастливо было играть за ширмой? Неужели просто от воплощений?

Тогдашние счастья шли от полноты случившейся и выжившей жизни…

После Ленинграда и Тамбова Москва в 1954 году мне показалась зажравшейся: люди ели суп с белым, а не с черным хлебом, делали бутерброды не из маргарина, а из масла, у воблы выбрасывали всю нижнюю часть: ребра и икру.

Лещ, конечно, вкусней воблы, и икра у него вкусней. Но вобла – священная рыба. Для многих это даже не рыба, а способ ее приготовления (у нас таких рыбных мифов много, они ходят и о шпротах, которые до середины 50-х годов считались разновидностью салаки, а затем – разновидностью ее приготовления; и о балыке, мол, рыба такая есть; и о семге, будто семги нет, а есть такой семужий посол лососины; и о кетовой икре, которую добывают из китов; и о рыбе паюсе, – да мало ли что причудится людям, не ведающим, что едят, а главное – чего не едят).

К воблообразным и лещеподобным следует также отнести следующих товарищей:

– чехонь (крупней воблы, самая вкусная икра, водится в Волго-Каспии),

– рыбец (размером с воблу, Дон, Азов, Дунай),

– синец (мелкий лещ синюшных тонов),

– сорожка (сибирская плотва),

– чебак (сибирский аналог воблы),

– красноперка (крупная плотва),

– тарань (азовская вобла),

– барабулька (Ростов, Одесса),

– наверное, еще что-то, но я их не знаю или подзабыл.

Вяленая провесная рыба – от леща и синца до мелкой плотвы – готовится тем же способом, что и вобла.