Текст книги "Стихотворения"

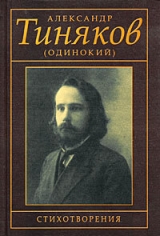

Автор книги: Александр Тиняков (Одинокий)

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)

Александр Иванович Тиняков (Одинокий) (1886-1934)

Стихотворения

NavisNigra(стихи 1906-1912)

ТРЕУГОЛЬНИК(стихи 1912-1921)

EGO SUM QUI SUM(стихи 1921-1922)

ВЕСНА В ПОДПОЛЬЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В КНИГИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

(Н. А. Богомолов)

Имя Александра Ивановича Тинякова (1886-1934) не принадлежит к категории имен совсем забытых в истории русской литературы. Время от времени о нем вспоминают, чаще всего для того, чтобы показать читателям, до какой глубины падения может дойти поэт.

Действительно, о жизни Тинякова можно было бы написать увлекательный роман, особенно если бы о ней было известно лучше, чем нам сейчас. Там были бы и рассказы о прошлом, вполне незаурядном, и рассуждения о неодолимой тяге к литературе, и описания встреч с Брюсовым, Блоком, Ремизовым, Сологубом, Мережковскими. Леонидом Андреевым и многими другими, и сведения о скитаниях по России в поисках неизгладимых жизненных впечатлений, чаще всего оборачивавшихся обретением пьяного довольства и минутной страсти продажных женщин, и крупные литературные скандалы с участием множества знаменитостей, и служба казенным журналистом советских газет, и жизнь в петроградском Доме искусств, и постоянное место нищего на углу Невского и Литейного, и, наконец, как эффектный финал – смерть в полной безвестности, так что даже историки литературы долгое время терялись в сомнениях, каким же годом помечать его уход из жизни…

Но вместе с этим есть в его судьбе (о которой подробнее расскажут публикуемые в нашей книге документы) одна заветная страсть и мечта: стать известным литератором. Все средства для Тинякова были здесь хороши, и все же ни одно из них к успеху так и не привело, хотя задатки были совсем неплохими. Литературная судьба Тинякова не совпала по фазе с общим направлением литературы его времени, и это несовпадение, как кажется, обнажает некоторые особенности, характерные для поэзии двадцатого века, резче и сильнее, чем судьбы знаменитых писателей, на которых Тиняков смотрел снизу вверх, иногда мучительно пытаясь заполнить бездну, отделяющую его и их, то сверхчеловеческим самомнением, то безмерным самоуничижением, то отчаянием и временным выпадением из литературы. Но все же он был к ней прикован до той поры, пока не оказался выброшен уже окончательно. Тяжкие вериги, возложенные на себя еще в первые годы века, в конце концов его раздавили, хотя вполне можно себе представить и гораздо более благополучную судьбу, от которой Тиняков был не столь уж и далек.

Первоначальный выбор он сделал сам. Его учителем в орловской гимназии был небезызвестный Ф.Д.Крюков, которому так упорно приписывают авторство «Тихого Дона». В 1908 году, когда он на какое-то время стал авторитетным для Тинякова литератором, ни о чем подобном речи не было: Крюков служил в гимназии и печатался в «Русском богатстве», известном своими примитивно-радикальными взглядами на задачи литературы, и именно к этому он старался приохотить Тинякова, уже пробовавшего свои силы в писательстве. Сохранившаяся переписка Тинякова и Крюкова демонстрирует постоянные усилия последнего направить молодого мечтающего о карьере литератора человека на стезю истины: и разборы произведений, и наказ во время московского визита обратиться к Леониду Андрееву и Серафимовичу, и стремление посвятить в собственные труды, – все было напрасно. Тиняков отчаянно и безнадежно влекся к тому почти неизвестному полюсу, который он, согласно со своим учителем, именовал «декадентством». Его прозаические наброски были с первой же попытки приняты в альманах «Грифа», и теперь никакая неудача в «Скорпионе», наставления Брюсова и других не могли остановить Тинякова.

Он печатался в «Орловском вестнике», стал довольно постоянным автором «Грифа» и, наверное, мог бы этим удовольствоваться, но подпал под гипнотическое воздействие Брюсова и стал на долгие годы безоговорочным его рабом. Любая рекомендация Брюсова не только относительно стихов, но и относительно стиля жизни становилась для Тинякова законом. Мы не знаем доподлинно, что советовал ему Брюсов и как эти советы преломлялись в часто помраченном алкоголем мозгу Тинякова. но сохранившееся письмо к Брюсову при посылке очередной порции стихотворений показывает, что именно ему увиделось в этих советах: «В декабре < 1 >903 г. Вы, прочитав мои стихи, сказали, что я – «не безнадежен»…

За год, прошедший с того времени, я почти ничего не печатал» но я много жил, много брал от жизни и много своих чувств и дум положил на ее алтарь. Я – то разъезжал по России в качестве революционного деятеля; то сжигал себя на медленном огне Сладострастия и любви к Женщинам: то кружился в вихре бешеных дней отчаянного пьянства; то бросал все и всех и среди бесконечных деревенских равнин прислушивался, как лед Одиночества окутывая мою душу, как голос безграничного Безмолвия и Безлюдия сладостной болью терзал мое сердце, – а потом опять бросался в Море Жизни с надеждой, что мне удастся забыть о тоске, которая всегда томит меня и властно зовет меня куда-то, к чему-то…

Многое из того, что я переживал, изложено здесь. Я знаю, что все это слабо и незакончено, что вряд ли хоть одна вещь годится для печати, но мне хотелось бы слышать от человека, сумевшего заглянуть в провалы самых глубоких человечески душ, – от Вас: по-прежнему ли я «не безнадежен» или для блага родной поэзии мне нужно положить перо и переживать свои чувства, не пытаясь рассказывать о них другим?» (Письмо от 31 января 1905).

Именно по брюсовскому пути попытался он пойти в литературе, но в силу естественного для эпигона стремления доводил все то, что вычитывал у мэтра, до логически возможного предела. Если это были стихотворения, посвященные безобразию человеческой жизни, то Тиняков погружался в самые бездны отвратительного; если речь заходила о «научной поэзии», теория которой была заимствована Брюсовым у Рене Гиля, то стихи превращались в скопище малоизвестных фактов, имен, терминов; если Брюсов провозглашал: «И Господа, и Дьявола Равно прославлю я», – то Одинокий (под этим псевдонимом Тиняков чаще всего выступал в печати, да и стихи в тетрадях подписывал тем же именем) посвящал Дьяволу восторженные мольбы. Но еще характернее, что он постоянно переводил свои поэтические признания в практическую деятельность. Так, пиша хвалы революции, он гут же печатает в консервативнейшей «Орловской речи» антнреволюционные стихи и статьи; эротические концепции символизма пытается перевести в реальную жизнь, заводя достаточно откровенные отношения с Ниной Петровской, роман Брюсова с которой был притчей во языцех: не имея возможности регулярно употреблять «национальный напиток» символистов – коньяк, он не только пишет «Гимн Водке», но и впадает в запойное пьянство. Тиняков становится карикатурой на классического московского поэта-символиста, причем вдобавок всячески отрекается от какой бы то ни было возможности трансцендентальных переживаний. Религиозный смысл символистской идеи, столь существенный не только для «младших» символистов–теургов, но отчасти и для «старших», ему был совершенно невнятен, а в злобных атеистических выпадах с ним вообще вряд ли может сравниться кто-либо из русских писателей начала века.

Выразительная картина его бытия в литературе дана в перепечатываемых нами воспоминаниях В.Ф.Ходасевича, который не только хорошо был знаком с Тиняковым, но и находился с ним в довольно продолжительной переписке. Одно время они даже считались находящимися, говоря боксерским языком, «в одной весовой категории». Но слишком пристально прислушивавшийся к мнениям авторитетных современников Тиняков сильно задержался с выпуском первой книги (она должна была бы появиться не в 1912, а в 1908-1909 гг., вместе с «Сетями» Кузмина, «Молодостью» Ходасевича или «Поздним утром» Садовского, и тогда пришлась бы вовремя), и его время давно прошло. Дебютный сборник его появился в один год с «Вечером» Ахматовой и «Чужим небом» Гумилева, «Дикой порфирой» Зенкевича и «Отплытьем на о. Цитеру» Г. Иванова, всего за год до «Камня» и «Я!». В литературу входило иное поколение поэтов, для которого Тиняков просто-напросто не существовал. Снисходительно похвалили некоторые, не заметили мэтры, поиздевались те, кому Тиняков считал себя по крайней мере равным… И уже ни переезд в Петербург, ни постоянное сотрудничество в журналах и газетах, ни тщательно лелеемые знакомства с виднейшими писателями (Блок, Сологуб, Мережковские, Ремизов) не могли переменить судьбы. Рассчитывавший на биографию автора с бурной литературной жизнью, Тиняков оказался второстепенным графоманом, редко принимаемым всерьез.

Единственный раз в жизни, кажется, он оказался в центре литературного внимания, но это была та известность, которой не позавидуешь: в 1916 году обнаружилось (не без участия прежнего друга Бориса Садовского, которого что-то с Тиняковым рассорило), что он ухитрялся одновременно участвовать и в либеральных, почти крамольных газетах, и в «Земщине»» – газете совершенно откровенно черносотенной, животно антисемитской и клеветнической. «Журнал журналов»» чуть не весь сезон занимался делом Тинякова, и в результате от сколько-нибудь серьезной печати он оказался отлучен, а соперничать с безграмотными сотрудниками «Земщины», «Русского знамени»» и прочих столь же почтенных газет он при всех усилиях никак не мог (подробно рассказал об этом В.Варжапетян. См. его публикацию:««Исповедь антисемита», или К истории одной статьи: Повесть в документах // Литературное обозрение. 1991. № 1).

25 октября 1917 года совсем обнищавший поэт отбыл в родной Орел, – и там, вдали от глаз тех, кто еще его не забыл, с ним произошла поразительная метаморфоза: он вернулся осенью 1920 года в Петроград сотрудником коммунистических газет, автором множества стихов и статей, не за страх а за совесть воспевавших новую власть (см.: Богомолов Н.А. Материалы к библиографии А.И.Тинякова // De visu. 1993. № 10).

При этом Тиняков был не просто откровенно продавшимся большевикам человеком, но и в какой-то степени по-своему искренним. Трудно под покровом псевдокоммунистической идеологии безоговорочно распознать все движущие мотивы его поведения, но вероятнее всего – за ними кроется убеждение, что он-то, Александр Иванович Тиняков, человек, столько преодолевший, знавший головокружительные подъемы (конечно, более всего в собственном воображении) и глубочайшие бездны, имеет право быть признанным этим обществом как один из тех литературных париев, газетных люмпенов, которым – как и прочим люмпенам – революция сулит прямой путь к идеологическому рулю. Как кажется, именно этим убеждением проникнуты две его необыкновенно любопытные книги – «Пролетарская революция и буржуазная культура» и «Русская литература и революция», из которых выясняется, что вся без исключения русская литература никакого отношения к революции не имела, смысла грядущего переворота не понимала и понять не могла, потому что создавала какую-то утопию, вместо которой наступило то, что наступило. Откровенный цинизм, звучащий в обеих этих книгах, начинает постепенно, но мере чтения, восприниматься как неотъемлемое свойство наступившего строя вообще, где только слишком уж одиозная репутация не позволяла людям тиняковского типа выйти на первые роли в складывающемся культурном официозе. Если выйти за пределы конкретного случая и посмотреть чуть вперед, то без труда обнаруживается, что для нового культурного лидера была нужна тиняковская циничность и авербаховская (или ермиловская, или вардинская, или…) безупречная репутация. Не случайно ведь так взволновался Родов, когда Вл.Ходасевич припомнил ему антиреволюционную поэму, читанную в первые дни после революции: это могло грозить крушением всей наработанной репутации.

Тиняков же был обречен и в новой действительности. Описание его жизни можно найти в разных приложенных к нашему изданию материалах, но вряд ли конкретно представимо, до каких степеней падения мог дойти писатель, если Иванов-Разумник, прося Сологуба хоть что-нибудь для Тинякова сделать, предупреждает, что денег ему давать нельзя ни в коем случае, – пропьет.

Таким образом, мы представляем читателям казалось бы совершенно справедливо забытого поэта: три книжки стихов прошли почти незамеченными, еще меньше помнились прозаические работы, репутация газетчика была более чем сомнительной, свойства характера и хмельное буйство сумели поссорить его почти со всеми литературными знакомыми. Не удивительно, что даже дата смерти Тииякова была долгое время неизвестна, и первоначально ее мучительно припоминали сотрудники Пушкинского Дома, – лишь совсем недавно В.Варжанетян установил точный день и место. Но вряд ли случайно сразу несколько современных авторов начали более или менее одновременно собирать материалы о Тинякове, и среди них были не только литературоведы, которым это положено по штату. Слишком уж выразительна его фигура даже на том роскошном фоне, который представляет собой серебряный век. Человек ограниченного таланта, воспринявший все соблазны и искушения своей эпохи как неукоснительное руководство к действию, тем самым становится не просто «одним из», но и тем образцом, по которому можно изучать сами каноны, принципы и неписаные законы символизма.

Но к тому же и поэтом все-таки Тиняков был незаурядным. Если бы не это, мы вряд ли стали бы обращаться к его стихам, ограничившись набором сведений из его жизни и краткими наиболее выразительными цитатами. Однако чтение его текстов лишь изредка вызывает ощущение мучительной неловкости, по большей же части стихи эти вполне грамотны и находятся на уровне хорошего второго ряда для своего времени. Другое дело, что из этого ряда Тиняков не мог вырваться, как ни пытался, как ни работал над своими рифмами и ритмами (хотя прогресс, который можно проследить, и разителен), и потому будет помниться он прежде всего в своем историко-литературном качестве, а не как «вечный спутник». Но ведь такова судьба большинства литераторов, и это не повод для того, чтобы стараться их превознести. Главное, что в стихах Тинякова, как в стихах других поэтов его масштаба, есть крупицы подлинной поэзии, без которых история русской поэзии все же будет неполной.

Вл. Ходасевич

НЕУДАЧНИКИ

(отрывок)

В 1904 году в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого, впрочем, не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то – «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он – сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. Он где-то учился, но недоучился, потому что отец его выгнал из дому – чуть ли не за роман с мачехой.

Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота.

Чувствовалось, что собственные стихи не легко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях – и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.

Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал подготовлять первую книжку своих стихов, и чем больше по виду смиренничал, тем жгучее в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству, изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Navis niger» – и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Navis nigra». К предстоящему выходу книги готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга…» Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним: должно быть, затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной.

И книга вышла. Ее встретили так, как должны были встретить: умеренными похвалами, умеренными укорами. Но это и было самое убийственное для Тинякова. Он ждал либо славы, либо гонений, которые в те еще героические времена модернизма расценивались наравне со славой: ведь гонениями и насмешками общество встречало всех наших учителей. Но спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать Одинокий не вынес. В душе он ожесточился.

Еще и раньше он порой пропадал из Москвы, где-то скитался, пил. Было в нем что-то от «подпольного» человека, растравляющего себя явным унижением и затаенной гордыней. Недаром посвятил он цикл стихов памяти Федора Павловича Карамазова и не только для эпатирования публики (хотя был расчет и на эпатирование) писал:

Любо мне, плевку-плевочку,

По канавке грязной мчаться…

После «катастрофы» со сборником (хотя вся катастрофа в том-то и заключалась, что никакой катастрофы не было) Тиняков проклял литературную Москву и перебрался в Петербург. Стихи он почти перестал писать и отдался решению философических, религиозных, исторических и общественных проблем. Началась для него эпоха кустарного философствования, тем более экстатического, что оно покоилось более на кабацких вдохновениях и озарениях, нежели на познаниях. Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В одном писалось, что он окончательно обратился к Богу, что путь России – подвижнический, что она – свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев – Россия оказывалась навозной кучей и Господу Богу объявлялся смертный приговор. Потом вдавался он в кадетский либерализм и все упование возлагал на Государственную думу. Потом оказывалось, что Дума, печать, общество – в руках жидов…

Примерно к 1916 году он запутался окончательно. Будучи сотрудником «Речи», тайком пописывал он какие-то статейки в «Земщине». Я совершенно уверен, что делал он это не от подлости, а именно оттого, что запутался, «потерял все концы и начала», – может быть, отчасти и спьяну. Однако двойное сотрудничество внезапно разоблачилось. История эта в свое время наделала много шума. Кончилась она тем, что Тинякова изгнали и из «Речи», и из «Земщины». Он исчез с литературного горизонта. Потерял и я его из виду. Настали бурные и сумбурные годы «взвихренной Руси». Я уже думал, что где-нибудь сложил он свою голову – у белых, у красных, а то и попросту под забором. Внезапно – не то в конце 1921-го, не то в начале 1922 года – он объявился снова.

Я жил тогда в петербургском Доме Искусств. В дверь мою постучались – на пороге стоял Одинокий, даже не постаревший, только оборванный, – но мы все ходили тогда оборванными. Приехал он прямо из Казани, где, оказывается, года два редактировал газету.

– Значит, вы теперь коммунист? – спросил я.

– Нет, но мне с большевиками по пути, поскольку они отрицают Бога. Бога я ненавижу, Владислав Фелицианович, – прибавил он конфиденциальным тоном.

– А Бабу Ягу?

Он ухмыльнулся:

– Вы хотите сказать, что если я ненавижу Бога, то, значит, верю в Него? Ну что ж? Оно, может быть, так и есть.

Он заставил меня написать ему стихи в альбом и ушел. Его поселили в том же Доме Искусств, в той части, которая была предназначена для неопрятных жильцов. Там он пьянствовал и скандалил. По ночам приводил к себе тех десяти-двенадцатилетних девочек, которые днем продавали на Невском махорку и папиросы. Его соседка по комнате, старушка, бывшая артистка Мариинского театра, жаловалась, что он стучит к ней в тонкую дощатую перегородку и ругается:

– Скоро ты, старая ведьма, угомонишься? Перестань ворочаться, дьяволица, не мешай!

Он пробовал заняться литературной работой – из этого ничего не вышло. Меж тем нужны были деньги. Перед самым моим отъездом из Петербурга я встретил его на Полицейском мосту. Он был в новых штиблетах и сильно пьян. Оказалось – поступил на службу в Чека.

– Вы только не думайте ничего плохого, – прибавил он. – Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники.

И, подняв верхнюю губу, он захихикал. Больше я его не видел.