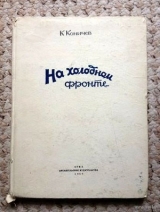

Текст книги "На холодном фронте"

Автор книги: Александр Чуманов

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)

9. Кестенгское направление

Было время, когда войска эсэсовцев подходили к станции на пушечный выстрел. И тогда нависала серьезная опасность для Мурманского и Кандалакшского направлений, им грозило быть отрезанными от сухопутного сообщения с центрами страны. Подоспевшая дивизия спасла положение. Боевая дивизия одной из первых получила звание гвардейской…

В конце апреля и в начале мая сорок второго года немцы снова пытались прорваться к Мурманску, и одновременно к Кировской дороге на близком, более уязвимом направлении – Кестенгском. На этом участке фронта немецкое командование выставило отборные горно-егерские войска и эсэсовскую дивизию «Норд». Зимой у немцев шла усиленная подготовка к наступлению. Сам Гиммлер приезжал сюда инспектировать и инструктировать войска. Прибывали в Финляндию свежие подкрепления из опытных фашистских головорезов, прославивших себя грабежами и насилиями на Крите и в Нарвике.

Весной генерал Демельхубер по приказу гитлеровской ставки попытался пробиться к станции Лоухи, – перерезать Карельский фронт на две части. А генерал Дитл рассчитывал занять Мурманск. Из этих авантюрных планов ничего не вышло. Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила врага, нанеся ему тяжелые потери. Обе стороны зарылись в землю друг против друга. Лишь иногда возникали ожесточенные бои, не дававшие решающих результатов. А потом вновь наступало затишье с перестрелкой и активными действиями разведчиков на флангах, по тылам противника.

В разгар апрельско-майских боев 1942 года я прибыл к полковнику Дуболю, командовавшему бригадой. Бригада действовала в залитых весенним половодьем болотах, на правом фланге Кестенгского направления.

Где пешком, где на волокуше, запряженной лошадью, усталый и весь мокрый добрался я от шоссе до штаба бригады, расположенного в шалашах и палатках на лесистой сопке. Полковник Дуболь занимал искусно сложенный из еловых веток шалаш с отверстиями вверху, куда струился дымок от костра, разведенного внутри. Откинув плащпалатку, закрывавшую вход, я спросил разрешения войти, по-военному представился и кратко доложил, кем и зачем я сюда направлен.

Дуболь сидел перед костром на гладко спиленном пне и держал на коленях развернутую планшетку. Он поднял на меня узкие глаза и принял протянутую мною путевку. Быстро прочел. Продолжал рассматривать смятые, написанные карандашом донесения.

– Садитесь, – предложил полковник, – вот там чурка лежит, она у меня вместо дивана.

Сквозь полумрак и дымок костра я стал рассматривать этого видавшего виды командира. На нем была поношенная каракулевая шапка-ушанка, на суконной гимнастерке по соседству с медалью «Двадцать лет РККА» сиял Орден Ленина.

Рядом со мной сидел только что прибывший в бригаду капитан, человек лет сорока. Он, как я заметил, чуть-чуть волновался и молча курил подряд вторую цыгарку.

Закончив чтение бумаг и написав на них свои заметки и указания, полковник обратился к нему:

– А теперь, капитан Чеботарев, – так кажется, – давайте поговорим с вами по душам.

Дуболь не спеша стал подробно его расспрашивать, где и когда родился, участвовал ли в гражданской войне, в качестве кого проходил военную переподготовку в мирное время, на какой должности и в каком учреждении работал, какое образование получил, где семья и как она обеспечена. Осведомился обо всем. Меня удивило, как подробно он все выспрашивал.

– Я думаю, товарищ капитан, послать вас временно командиром роты вместо одного выбывшего товарища. Рота слаженная, с большим процентом партийно-комсомольской прослойки. Обстрелянная не раз, а это очень важно, имейте в виду. Между нами говоря, я забыл спросить вас, а вы сами-то не побаиваетесь? Скажите прямо, положа руку на сердце… – и полковник испытующе взглянул на Чеботарева, затем на меня. Однако Чеботарев уклонился от ответа.

– Значит стыдитесь сказать о себе правду? А вы? – обратился он ко мне.

– Да как вам сказать, – замялся было я, не зная как ему ответить на это.

– Да так, скажите откровенно, – настаивал Дуболь.

– От природы я не из трусливых, и в гражданскую на Северном фронте был, и в эту войну немножко в районе Свири и Ошты пороха понюхал. Не трушу, но что-то такое предчувствую. Когда, идя сюда, я увидел первых убитых, мне подумалось, что кто его знает, не сегодня-завтра, я сам буду так же лежать… И холодок по спине пробежал.

– Вот это плохо! – неодобрительно заметил полковник. – Мрачные настроения надо по боку! А вы никогда и мысли не допускайте, что вас могут убить. Не всех убивают. Смерть не страшна. Ведь, что значит предчувствие? Это не роковой подсказ о смерти, отнюдь нет. Поверьте мне, я на себе испытал. Предчувствие рождается в результате близкого соседства с опасностью. А на войне без опасности невозможно, никак невозможно. Привыкнете. На войне привычка – великое дело. Ну, и придется возможно хлебнуть горячего до слез – даром ничего не дается. Важно иметь непоколебимый боевой дух, сохранять его в самой, казалось бы безвыходной, тяжелой обстановке.

Дуболь помолчал, подумал. Потом он вновь обратился к нам.

– Ну, как, отогрелись малость? Сейчас я позвоню командиру третьего батальона. Боец проводит, покажет.

Дуболь покрутил ручку полевого телефона.

– Алло! «Енисей!» Дайте «Сухону», алло, говорит «Байкал». Сейчас я направляю к вам двух товарищей, вновь прибывших. Да, да. Как там у вас? Постреливает… Будьте здоровы…

Он положил на ящик трубку и сказал:

– Сейчас вы пройдете налево в четвертый шалаш к комиссару бригады, познакомьтесь, встаньте на партийный учет.

– Товарищ полковник, вы обо всем расспросили, а партийные ли мы, не поинтересовались.

– Идите, – повторил полковник, – встаньте на партийный учет, а затем вас боец отведет в третий батальон. Разве я не вижу, что вы коммунисты? Желаю успеха!.. В чем понадобится моя помощь – обращайтесь. Чем могу – помогу. Будут сучки и задоринки – не утаивайте, так-то оно лучше.

Через несколько дней комиссар бригады, разговаривая со мной, между прочим поинтересовался:

– Каков наш Дуболь?

– Замечательный коммунист! – сказал я.

– Да, он опытный, чуткий, боевой командир и неплохой беспартийный большевик.

– Разве беспартийный?

– Да. Нынче ему исполнится пятьдесят лет, – на вид ему не дашь этого, – а в партию до сих пор не вступив. Я его знаю с первого дня войны: за Кандалакшей он получил paнение. Дважды с ним были в окружении. И каждый раз в трудной обстановке он пишет заявление: «Если погибну от вражьей пули, прошу считать меня верным сыном коммунистической партии». Человек замечательный, – заключил комиссар, – и надо сказать, с ним очень легко работать.

– Почему же он в партию-то не вступает?

– Вступит. В день своего пятидесятилетия, говорит, подам заявление. Он собирается еще полсотни прожить…

В роте было всего семьдесят восемь автоматчиков. Молодые, задорные ребята, лыжники-северяне, сибиряки, некоторые из них до войны служили в Черноморском флоте. Они уже не раз ходили в распахнутых бушлатах в атаки и, показывая врагу полосатые тельняшки, вместо «ура» кричали «полундра»!

О том, что у нас на здешнем участке фронта есть моряки – отважные головы, – гитлеровцам скоро стало известно; недаром генерал Демельхубер поспешил обеспечить этот фланг более крупными и надежными силами. И тем не менее, бригада полковника Дуболя, через леса и болота, по тающему снегу, прорывалась в глубокие тылы врага на коммуникацию между Кестенгой и Окуневой губой, наносила противнику чувствительные потери. И тогда немцы стали стягивать сюда на фланг пехоту и артиллерию.

А пока шла автоматная и пулеметная перестрелка.

Однажды днем, когда рота была в перестрелке с наседавшим противником, неожиданно появился Дуболь. Опираясь на суковатую палку, прихрамывая, он шел и на ходу ко всему придирался, покрикивал. Он уже не казался таким добряком, каким я видел его несколько дней тому назад. Чеботарев даже на минуту смутился, соображая, как доложить полковнику обстановку и состояние своего подразделения. А Дуболь, не взирая на свист пуль, ковылял прямо к нам.

– Ага! Здесь новичок со своей ротой. Как дела? – заговорил Дуболь, еще не дойдя нескольких метров до места, где с биноклем в руке стоял Чеботарев, разговаривая с командиром первого взвода.

Чеботарев быстро шагнул в сторону полковника, отрапортовал:

– Разрешите доложить, товарищ полковник, дела не совсем блестящи…

– Что-о! Как вы сказали?..

– Убыль есть, а прибыли нет, товарищ полковник.

– Что за двойная у вас бухгалтерия, товарищ Чеботарев? – гневно спросил Дуболь. – О потерях в бригаде мне известно. Держаться до последнего! А там придет и подкрепление.

– Есть держаться до последнего! – твердым голосом ответил Чеботарев и уставился глазами на полковника.

– Вот так! Что это у вас там слева частят из автоматов. Надо короткими очередями, не более пяти пуль выпускать сразу. Иначе бесцельная трата патронов. Учтите это… Где ваше место? А рота? Правильно!.. Взвод в резерв, здесь. Хорошо. Направьте туда (полковник показал рукой) комвзвода передать мое приказание стрелять только по цели и только короткими очередями. Бережно расходовать патроны.

– Есть!

– А что касается того, блестящи или не блестящи у нас дела, оценку нам дадут другие. Сегодня вот мы с товарищем допрашивали «языка». И что же? Против нас немчура вторую тысячу штурмовиков разменяла. Вот вам и сальдо-баланс!..

Дуболь удовлетворенно улыбнулся. Мы перешли в укрытие, представлявшее собою узкий, неглубокий ров, перекрытый жердями и еловыми прутьями. С прутьев немилосердно капало за ворот, на шею, но никто из присутствующих как будто этого не замечал. Дуболь обо всем расспросил Чеботарева. Мы совещались около часу.

Уходя, полковник приказал Чеботареву держаться со своей ротой на занятом рубеже. Без приказа ни шагу назад…

В наскоро вырытых, продолговатых, сырых ямах-ячейках между кочек и пней врассыпную лежали автоматчики. Ни обстрелы, ни бомбежки, ни холодная сырость снизу, ни дождь, ни мокрый снег сверху, ничто не смущало их. Они крепко держались за родную землю.

Положение в эти дни сложилось у нас тяжелое. То стрекот автоматов, то частые разрывы ручных гранат отчетливо доносились до командного пункта бригады.

Немцы все теснее сжимали нас.

Они действовали с трех сторон, окружая наши части. У нас выбыло из строя уже много бойцов.

К вечеру старательный письмоносец доставил почту. Его стиснули со всех сторон. Кто-то нетерпеливый достал из-за голенища финку и перерезал шпагат. Сургучная печать на. фанерной бирке отлетела под ноги.

– Товарищи, не спешите, не хозяйничайте, – оборонялся, локтями письмоносец, – всяк свое получит…

Долговязый старшина выкрикивал:

– Храпову!

– Подавай сюда.

– Веселову!

– Я Веселов, да посмотри нет ли еще.

– Глотову Николаю!.. Из Архангельска, от жены…

– Убит. Отсылай обратно.

– Как, инструктор-химик убит?

– Сегодня утром умер от тяжелой раны, – пояснил кто-то.

Горькое чувство охватило меня. Я слышал, что Глотов находится где-то, а увидеть его так и не смог… Он был мой земляк и хороший знакомый. А вот уже и нет его…

Старшина продолжал выкрикивать:

– Святову!.. Открытка от тещи!

– Давай, не треплись!

– Иванову!

– Давай, потом передам.

– Не могу, тут написано в «собственные руки», где он…

– В госпитале.

Я получил первые письма: два от жены и одно от сына. Кто был на фронте, знает, как радостно получать письма от близких, как много значат эти весточки.

10. Гибель Дуболя и Азарова

Наконец, пришел день, когда сомкнулось вокруг нас кольцо фашистских войск. Связь с тылами была перерезана. Усилился минометный обстрел по расположению бригады. Дуболь принял решение – вырваться из кольца, немного отступить и закрепиться на новой позиции в ожидании подхода подкреплений. Но как прорваться! Сосредоточившись всеми остатками сил в одном месте, или же, пользуясь лесистой местностью, выходить из окружения в нескольких местах сразу? Обдумав создавшуюся обстановку, Дуболь сказал комиссару:

– Принимаю решение: выходить из окружения только организованно, одновременно в более слабом мессе линии, занятой противником. Надо вмешаться в его порядки, смять и выйти вот сюда, – он ткнул пальцем в порванную карту и проговорил уверенно: – Здесь будет выгодная позиция… При выходе не допускать густых скоплений.

Начался прорыв. Разгорелся бой. Пули, простые и разрывные, звучно шлепались о стволы деревьев. Рвались мины, снаряды. Мы пробились. Но в разгаре боя сам полковник Дуболь – любимец бойцов и командиров, – был смертельно ранен. Пуля попала ему в живот навылет. Двое крепких моряков несли его на носилках. Рядом шел комиссар, хмурый а растерянный. Он поглядывал на искаженное в предсмертных муках лицо полковника. «Не выживет. Вынести бы живого или мертвого…»

А Дуболь, силясь приподнять голову, оглядываясь по сторонам, твердил:

– Выходите организованно, без паники… Берегитесь минометов… Поражаемость в лесу ничуть не меньше… Я отвоевал свое… Ты чего, комиссар, нос повесил? Занеси меня в список коммунистов. Бодрей… Бодрей, товарищи…

Комиссар взял его за руку и, шагая рядом с носилками, волнуясь, заговорил:

– За тебя, за жизнь твою боюсь, полковник!

– А что за меня робеть? Я не всех лучше. Вон какие молодые орлы погибают. Так надо. Не зря. За дело великое, правое… Старуха-смерть все равно законная жена каждому… Родимся случайно, умираем неизбежно. Кому в постели, а мне, кажется, суждено на носилках… Веселей, комиссар, веселей… мелкими группами. Патроны бережно…

И еще минут десять говорил он что-то, отрывисто и неясно. Потом стал звать кого-то, неразборчиво. Называл какое-то имя. Вскоре он затих. Комиссар дотронулся до его упавшей руки. Все было кончено. Дуболь умер.

Между тем по его приказу остатки бригады по-ротно, пo-взводно рвались сквозь кольцо окружения. Противник, из боязни нанести поражение своим войскам в такой сумятице, ослабил огонь, расступился. Выход завершился. В замкнувшемся кольце остались только убитые.

Мы заняли новый рубеж. Сюда подошел полк, которым командовал подполковник Азаров.

Получив приказ итти на выручку нашей бригаде, Азаров отлично понял, насколько серьезна задача, поставленная перед ним: с полком устоять против дивизии, занявшей стратегически выгодные опорные пункты на сопках.

Командование полагалось на Азарова, в его храбрости и умении воевать не сомневалось. Еще на Медвежьегорском направлении он со своим полком показывал чудеса храбрости, дерзко и неожиданно прорывался в тылы противника и наводил страх на немцев и финнов. Недаром соединение, в которое входил и полк Азарова, немцы называли «дикой дивизией».

Ко времени прибытия на Кестенгу Азаров уже пять раз был ранен, о чем сам он обычно умалчивал. О храбрости его ходили легенды. Недаром ему первому на Карельском фронте было присвоено звание Героя Советского Союза.

Развернув в боевые порядки свои подразделения, Азаров решительно повел полк в наступление. Немцы не выдержали, оставили ряд высот, отступили.

Сам он. не умевший щадить себя, с наганом в руке шел впереди атакующих. В бою он получил еще три ранения. Ни на какие уговоры товарищей отправиться в медсанроту он не обращал внимания:

– Пока я жив, я не оставлю своих бойцов.

Перевязав раны, Азаров продолжал руководить боем всюду шел впереди.

Участь полковника Дуболя постигла и его. Две вражеских пули прошли сквозь сердце героя.

Весть о смерти Азарова быстро облетела ряды бойцов С удвоенной яростью азаровские храбрецы бросились на врага. Громовое, дружное «ура» неслось по лесу.

Враг был отброшен.

Еще долго после смерти Дуболя и Азарова в их адреса поступали добрые, ласковые письма от родных и друзей долго вспоминали их бойцы и командиры.

Понемногу, день ото дня, я начинал привыкать к фронтовой обстановке, к повседневным схваткам с врагом.

В промежутках между боями и даже во время ах, в лесу, где проходил фронт, неумолчно раздавался стук топоров, звон пил. С треском валились на обнаженную весеннюю землю столетние сосны и ели, не ожидавшие себе такой благородной участи – пойти на укрепления, в помощь и на защиту людям, пришедшим в эту глушь отстаивать свою родную землю. Строились траншеи, землянки, блиндажи, дзоты. Противник посылал авиацию бомбить передний край строящейся обороны, пытаясь помешать нашим войскам закрепиться. Но оборона крепла. Выход к магистрали запирался на прочный замок: подходили по шоссе к линии фронта артиллерийские и минометные части. По обеим сторонам дороги, прячась в чаще леса, тарахтели танки; появились загадочные «катюши». На посадочных площадках, в земляных гнездах, под прикрытием ветвей, притаились наши самолеты и английские «харикейны», прозванные бойцами «харитошами»…

Бойцы построили мне уютную, пахнущую свежей сосной землянку.

Через отдел укомплектования я разыскал Ефимыча, попавшего в дорожно-строительный батальон, и взял его к себе связным. Придя в мою землянку со своей неразлучной «трехлинейкой», двумя гранатами, противогазом и небольшим вещевым мешком, Ефимыч расположился у дверей на узких нарах, сделанных из трех дощечек. Первым делом он попросил:

– Скажите мне, товарищ капитан, про мои обязанности.

– Обязанности, Ефимыч, очень простые и не тебе о них спрашивать. Ты солдат мозговитый, бывалый, а мне такой и нужен. Будь моим помощником и хорошим товарищем, а остальное все приложится…

– Постараюсь, товарищ капитан.

В первый же день он привел в надлежащий вид землянку. Промасленную бумагу в окошке заменил настоящим стеклом из кабины разбитой автомашины. К бездействовавшей до того печке приладил трубу, спуск в землянку и ее поверхность замаскировал прутьями. У письмоносца добыл несколько старых журналов, плакатов и вырезками иллюстраций заклеил стену, на которую падал свет из единственного оконца. Грубо обтесанный столик устлал газетами, сделал вешалку, сделал две полочки. Свой уголок отгородил натянутой плащпалаткой. Другую плащпалатку растянул под потолком, чтобы не капало, и затопил печку.

– В таких условиях воевать можно, – с удовлетворением заметил я, придя в натопленную землянку и почуяв запах разогретых щей. – Кажется мне, что мы здесь, Ефимыч, продержимся долгонько.

– Начальство больше знает, – скромно ответил тот.

Время шло. Оборонительная, позиционная война на Севере принимала затяжной характер. Редко, очень редко вспоминали в сводках Информбюро Карельский фронт.

В одном из своих фельетонов Илья Эренбург как-то сказал, что о Карельском фронте мало пишут, но много думают.

– Ничего, пусть думают. Придет время, заговорят, – успокаивали себя карельские фронтовики и делали свое дело.

11. Письмо девушки из города Л…

Однажды я был вызван на совещание к командиру полка. Тот сидел мрачный и до начала совещания ни с кем из командиров не разговаривал, перечитывал какие-то документы, письма и изредка полушопотом о чем-то коротко переговаривался с расстроенным начальником штаба.

Когда собрались все командиры батальонов, рот и политруки, комполка открыл совещание. Прежде всего он спросил:

– Кто из вас знал начфина Хаулина?

– Понемножку знали, пожалуй, все, – ответил один из комбатов.

– То и плохо, что понемножку, – хмуро заметил комполка и опять спросил – А вы знаете, какую свинью этот гад нам подложил?

Люди настороженно прислушались.

– Так вот, товарищи, двое суток тому назад, как мы полагали, начфин Хаулин уехал за деньгами для полка в штаб армии. А оказалось что же… Командир полка развернул перед нами фашистскую листовку с изображением наглой физиономии предателя. – Вот он, полюбуйтесь. Перешел к противнику, предает и продает нас: да еще собственноручно – почерк установлен – пишет гнусное обращение, размноженное фашистами. Плохо мы знаем людей! Если бы хоть чуточку подозревали о скрытых намерениях этого гаденыша, он не ухмылялся бы нагло с этой вонючей листовки, а в нужный момент получил бы по заслугам. Полагать, что его захватили немцы в нашем тылу – нет оснований. Это изменник-перебежчик. Вот письмо девушки из города Л…, поступившее сегодня в адрес этого негодяя. До войны, на гражданской службе, он был знаком с одной девушкой. Она, видно, не подозревала, как и мы, что он встанет на путь черной измены, иначе она не писала бы ему от чистого сердца. Письмо заслуживает быть прочитанным на нашем совещании… Слушайте…

«Здравствуй дорогой… Наконец-то мне вручили долгожданное письмо от тебя. Я рада, что ты жив-здоров и не забыл обо мне. Спешу сообщить тебе, что за этот перерыв в нашей переписке я натерпелась много. Как тебе известно, наш город находился в лапах у немцев. Ох и много мы перенесли от этих неслыханных мерзавцев, палачей. Нас душила бессильная злоба и ненависть против гадов. Я могла бы пойти на любую дерзость, но не страх за свою жизнь меня удерживал, я боялась, что за мою дерзость они уничтожат наших стариков и младшего братишку Вовку. И потому, скрепя сердце, приходилось мириться с тяжкими невзгодами. За время своего пребывания у нас немцы много нагадили, много причинили вреда: сожгли две улицы, что спускались к лесу. Сожгли редакцию с типографией, дом колхозника, комбинат и много других общественных и частных домов и построек… Ты помнишь милую, веселую комсомолку Лену Алексееву, – немцы ее расстреляли. Евгения Егоровича Селищева – тоже и много, много других. 7 ноября, в Октябрьскую годовщину они повесили посередь улицы славного, боевого Шурку Чекалина и доску прибили с надписью: „Вот вам, русь, праздничный гостинец, так будет с каждым, кто недоволен нами“. Нас, девушек и женщин вместо лошадей впрягали в повозки, заставляли возить воду, дрова, картофель. За стирку белья, если казалось им, что плохо простирано, они нещадно били нас. Не раз и мне доставалось. Среди горожан нашлись прихвостни, предатели. Капитонов был в роли господина полицейского. Орлов, Шутенков, Рябцев – эти были у фашистов доносчиками. Многих они предали. Не со всеми немцы успели разделаться. С приходом Красной Армии мы узнали и тех, кто занимался предательством. Шкурник Сорокин, ты его знаешь (зачем ты дружил с этой сволочью), подошел ко мне и стал лебезить: „Я тебя и других комсомолок от расстрела избавил“. А я ему прямо ответила: „не вы нас избавили, а наши бойцы, а вы в дружбе с немцами не успели от нас избавиться“… И вот мы возвращены к жизни, а предатели расстались с жизнью. За это мы приветствуем наш суровый и справедливый закон военного времени… Недели за полторы до прихода наших войск, я с Оксаной скрывалась в лесу, чтобы немцы не угнали к себе в неволю, как многих. Знал бы ты, с какой радостью мы слушали с Оксаной гром приближавшейся нашей артиллерии. Эту радость ожидания трудно передать. ее можно только прочувствовать. Прячась, мы предпочитали смерть от своих пушек, нежели от рук поганых палачей. Встреча с Красной Армией была настолько радостной и трогательной, что без слез умиления я не могу ее вспомнить и сейчас. Прожили мы при немцах 65 дней, а многие за это время поседели, постарели и казалось, что бойцов наших мы не видели и ждали целый век. Да, я не раз переживала обстрелы и бомбежки, все это страшно, слов нет. Но нет ничего страшней и противней, как видеть озверелые морды немцев, тупых, безжалостных, гадких. Противен их собачий нечеловеческий говор… Ну, все это теперь позади. Сейчас у нас идет работа во всю. Наш цех за хорошую работу получил переходящее красное знамя. Живем сносно. Личную жизнь будем строить после войны.

А теперь – все для фронта. Мы должны победить. Не можем же мы терпеть эту гадость на своей земле. Гоните их вон! Как ты живешь там в далекиx карельских лесах. Я утешаю себя тем, что ты бьешь фашистов. Напиши мне, где Сережа Горбунов, о нем у меня справляется Клава Опарина, она шлет тебе привет. Ваши все живы-здоровы. Дом не сгорел, но стоит без стекол; живут все в маленькой комнатке, к весне оборудуются. Я часто смотрю на тот лесок, где мы бывало с тобой любовались на природу и спорили. Помнишь о чем? Я оказалась права. Мою правоту подтвердило время. Нашу правоту защищает и спасает Красная Армия. Извини, что я напомнила тебе об этом споре. Надеюсь, ты теперь образумился, отряхнулся от чужих и чуждых веяний… Вот и все. Желаю успеха.

Твоя Н…»

– Таково, товарищи – продолжал командир полка, – из слова в слово письмо патриотки в адрес негодяя. Я не знаю о чем они спорили, но догадываюсь, что эта девушка, действительно, была права, а в нем, в Хаулине, уже тогда таился червь сомнения, впоследствии выросший в змею предательства и позора. Судя по письму, у девушки крепкая и правильная жизненная закалка. А то, что она ошиблась в нем, так это по неопытности, по молодости. Но дело не в том, товарищи командиры, а дело в том, что немцы, стоящие здесь против нас, имеют «языка» да еще такого, который и тянуть не надо, разболтает все, что знает. Поэтому, мы должны кое-что предпринять и насторожиться. Кое-где усилить, а кое-где перестроить оборону… Достаточно того, что мы прошляпили, допустили в нашей части такой позорнейший факт – случай измены Родине. В штабе соединения из этого факта тоже сделают некоторые выводы…

После этого командир, предупредив весь комполитсостав полка о бдительности и боевой готовности, распустил совещание, оставив при себе трех комбатов, командира артиллерийского дивизиона и комиссара части. С ними, рассматривая карту обороны своего участка, он беседовал еще добрый час, намечая на всякий случай строительство новых огневых точек и пулеметные гнезда…

Я сидел тут же и припоминал внешность изменника, его поведение и думал, что именно, какие черты были заметны в нем, по которым можно было бы хоть немножко предвидеть и разгадать его гнусные намерения…

Как и следовало ожидать, спустя несколько дней немцы стянули на этот участок около двухсот орудий и минометов, разного калибра. Началась и продолжалась около двух часов непрерывная, слившаяся в один сплошной шум, канонада.

Наши части отвечали тем же. Там, где густо падали снаряды и мины, лес был весь изуродован. Торчали одинокие расщепленные пни, валялись изломанные стволы деревьев, смешавшиеся с землей и торфом ветви, вывороченные корни. И весь этот лесной хаос в том месте, где немцы намечали прорыв, не столько способствовал, сколько служил препятствием! продвижению их пехоты. После внушительной артиллерийской подготовки немецкие егеря пошли в атаку. Наши огневые точки, тщательно скрытые и прочно оборудованные, встретили их плотным огнем. Нивесть откуда появились на заранее подготовленных позициях застенчиво притаившиеся под брезентом «катюши» и впервые на здешнем направлении они подали свой рокочущий неподражаемый голос. И когда они заговорили, вся остальная беспорядочная музыка боя на короткое время стихла. Сотни снарядов-комет вперегонку понеслись в ближние тылы врага, где были стянуты его резервы. Прорыв немцам не удался…

Наша рота выходила с боем на разведку и захватила в плен двух «языков». Один из них был немец-штурмовик, другой– финн, легко раненный в мякоть ноги. Этот финн, когда его брали, дрался отчаянно. У него вышибли из рук винтовку, он успел вывернуться и, прихрамывая на подстреленную ногу, бросился к берегу озера и прыгнул с невысокого обрыва в холодную воду. Конечно, его можно было бы пристрелить, но требовалось взять живым. Сбросив шинель, за ним кинулся в воду Василий Власов, боец из морской пехоты, замечательный стрелок, отличный пловец и силач. Он вмиг догнал финна. Началось единоборство в воде. Рыжий финн не хотел сдаваться. Он усиленно барахтался, плескался, кричал и даже ухитрился больно укусить Власова за руку. Власов крепко выругался и, стиснув зубы, ударил его по голове. Тот сразу обмяк и, как на буксире, был доставлен Власовым на берег. Его обсушили у костра, перевязали сквозную, но легкую рану. Сначала финн робко озирался, вздрагивал, видимо ожидая быстрой расправы. Но тот, кому он основательно запустил зубы в руку, теперь сидел у костра напротив, шутил и улыбался. Мало-помалу выражение боязливого ожидания стало исчезать с перепуганной физиономии финна. Но когда ему завязали глаза, он расплакался, полагая, что сейчас его поведут расстреливать. Переводчик-карел сказал пленному: «Русские пленных не убивают, не волнуйся. Из русского плена ближе до Финляндии, нежели из могилы, в которую толкают финнов немцы».

В ответ финн улыбнулся и кивнул головой.

Его накормили жареной, свежей лосятиной, дали выпить два раза по полтораста граммов и водворили на ночлег в землянку, где уже сидел обстоятельно допрошенный немец. Увидев немца, финн стал ругать его. Затем он уселся поудобнее и запел. Вот перевод его песни:

… День прошел, ночь наступила,

Немец подкрался к невесте моей;

Как вор, подкрался к невесте.

Где ты!.. Заступись Маннергейм!..

Немец оставит в наследство дитя;

Кому это нужно наследство?

Несчастный ребенок – последыш,

Лучше б тебе не родиться!..

Разве плохие солдаты мы были…

Ах, девушки наши – суоми!

Не вы ли, славясь любовью.

Верны были до смерти нам.

Смрадная жизнь наступила;

Меньше становится нас,—

Мы для земли удобрение,

Во славу заклятых друзей…

Немец-штурмовик, видно, кое-что понял из песни и потребовал, чтобы финн перестал петь. В ответ на это финн бросился на него и, прежде чем часовой успел вмешаться, избил немца, до неузнаваемости изукрасив его физиономию.

Командир объявил Власову благодарность перед строем за смелость и находчивость.