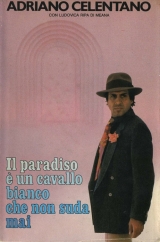

Текст книги "Рай – это белый конь, который никогда не потеет (ЛП)"

Автор книги: Адриано Челентано

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)

Порок – это «еще один трофей»

Порок заключается не в половом акте и тем более не в измене. Измена может произойти и по ряду обстоятельств, потому что двое могут друг друга больше не понимать, и тогда в один прекрасный момент случается измена. И тогда речь здесь идет о том, чтобы иметь вентиль в голове, туго закрученный, чтобы человек подумал: «Ну ладно, сейчас я изменю. Мне легко изменить, потому что меня оправдывает, что все идет не слишком хорошо. Но я должен попытаться оставаться сильным, оставаться устойчивым, потому что я верю в некоторые вещи». И, наверное, в такие минуты нужно себе это повторять. Порок – это использовать секс так, чтобы растрачивать тот заряд, который у нас есть, эту энергию на неправильные вещи. По-моему, это и есть порок. Неправильные вещи, к примеру, могут быть, когда человек женат, и, пожалуй, он даже любит жену. И он, лишь бы показать себя, почувствовать себя крутым, почувствовать себя мужчиной, чтобы добавить себе еще один трофей, берет и идет с любой женщиной. С той или этой. Как если бы от этого рос счет в банке. Вот это порок: тщеславие чувствовать себя мужчиной благодаря бесконечному перепиху, которым приходится заниматься, потому что кто-то может сказать: «У меня было восемьсот женщин». А другой скажет: «А у меня восемьсот двадцать», и так далее. И если явится кто-нибудь и скажет: «У меня их было десять», тогда его, по их мнению, нужно исключить из общества. Между тем, самый крутой – именно тот, у кого было десять.

Истинный человеческий порок – отсутствие любви. И эту мощную вещь, данную нам – секс – мы должны беречь для тех важных случаев, где он необходим. Потому что, как мне кажется, он необходим также и для сохранения брака, сохранения пары. Чтобы спасти семью, нужен секс. А если мы его погоняем шпорами там и тут, мы его разрушаем не только как объект, но и как идею. Разрушаем нечто, что многие считают неприличным, но что, в конце концов, является прямо-таки божественной вещью. То есть прямо-таки волшебной палочкой, дарованной небом. Силой, чтобы, в подходящий момент, прочно удерживать такую важную вещь, как семья.

Любовь – это точка опоры

Я ощущаю себя хрупким. Например, кроме страха смерти, это известно, я боюсь узнать, что нет женщины, которая меня любит. Да, я знаю, что меня очень любят, но я боюсь нелюбви. Потому что чувствую, что это настолько важно для меня (это, очевидно, моя самая главная опора), что не быть любимым – наверное, это заставило бы меня порядочно пошатнуться. Тогда мне стало бы грустно. Если я люблю женщину, и я с ней, и вдруг замечаю, что она уже не так сильно меня любит, это заставляет меня страдать. Очень. Только если в это время мне не попадается другая, которая может полюбить меня и которая влюбляется в меня безумно. Тогда это будет компенсацией. Но было бы по-другому, если бы моя жена разлюбила меня. Я считаю, что я люблю свою жену. Однако внутренне я сомневаюсь, думаю, что она больше не влюблена в меня, по крайней мере, как это было когда-то. И это причиняет мне большие страдания, потому что мне необходимо знать, каждую минуту моей жизни, что есть женщина, не прекращающая меня любить. Тогда боль проходит. И именно потому, что она проходит, я немного боюсь. Почти как если бы ее уход вырвал меня из темноты чтобы оставить в холодном свете, где больше нет ни исступления, ни мучения, ни из-за потери друга, ни из-за рождения цветка. Я однажды споткнулся, чуть было не упал, потом, мало-помалу поднялся, и сейчас я сильнее, чем раньше. Сильнее именно благодаря сомнению, что женщина, с которой я вместе, может, не любит так, как любила раньше.

Думаю, что моя манера чувствовать любовь настолько бурная, что моему браку довольно легко распасться. Потому что, несмотря на все семейные принципы, в которые я очень верю, так как думаю, что, кроме прочего, семья должна быть примером для общества, ну, несмотря на все эти прекрасные принципы, которые мне, к тому же, привили еще мама и папа, я чувствую себя большим метеоритом в этой области. Я ничего бы не смог, если бы не был постоянно влюблен, потому что моя работа достаточно интересная, но, в то же время, и изнурительная. Однако, так как я женился на умной девушке, кроме того, что красивой, она прекрасно знает, что такой как я не сможет работать, зная, что нет женщины, которая его любит. Тогда мне невесело. И если влюблен только я, понятно, что я впадаю в депрессию.

Любовь в холодильнике

Думаю, я почувствовал, что намечается кризис между мной и Клаудией однажды, когда об этом еще не было и речи, и который, естественно, разразился позже. Наверное, четыре-пять лет спустя. Неправильно говорить о кризисе между мной и Клаудией. Думаю, скорее всего, что этот кризис вспыхнул внутри меня, и я был этим шокирован. Помню, это случилось в тот день, когда мы поднимались по лестнице, и она шла передо мной. Я всегда считал ее своей вещью, которую я мог трогать, неожиданно поднимать ей платье, класть руку на попу. Даже посреди улицы, на площади, перед другими гладить ей бедра, а они у нее красивые, но трогать их могу только я. И вот в тот день случилась очень странная вещь. Мы поднимались по лестнице, и она находилась впереди меня, поэтому я был ниже нее, двумя ступеньками ниже, и поддерживал ее за попу рукой. На ней была синяя юбка в складку, и вдруг – эх! – у меня возникло желание дотронуться до ее попы, и я просунул руку ей под юбку, едва коснувшись попы пальцем. Ведь это была шутка, но, в то же время, и способ заняться любовью. Для меня любовь начиналась так. Или она начиналась, когда я смотрел на нее и видел, что и она на меня смотрит. Но в тот день реакция у Клаудии была бурной, на этот жест, который показался ей безнравственным по отношению к ней. И в самом деле, позже она мне выговорила, что она не лошадь, а женщина и поэтому я должен ее уважать. И я тогда увидел пропасть, в которую я упал и продолжал падать. Клаудиа не понимала, что уважение, которого она от меня требовала, не было любовью.

То уважение, которое она требовала, означало ложный путь. И не понимала, что я никогда не переставал уважать ее, никогда. И что я перестал бы ее уважать, если бы выказал уважение так, как хотела она. Как я мог заставить ее это понять? Я объяснил ей это словами, а потом, чтобы увидеть, поняла ли она меня, опять коснулся ее пальцем, и она разозлилась еще больше. И тогда я понял, что выхода нет, и слов недостаточно. Для нее это было все то же неуважение к ней.

По-моему, причина, по которой исчезает понимание, находится в том, что один из супругов перестает понимать шутки, так как считает, что лучшая шутка – это стать серьезным. Но незачем быть серьезными, потому что когда такими становятся, то становятся именно серьезными. А серьезность, по-моему, это прислужница смерти. Совершенно правильно говорится: «Веселому Бог помогает». И в самом деле, если мы посмотрим на небо, – оно ведь веселое.

Думаю, что Клаудиа еще любит меня, и я ее тоже. Двое, которые любят друг друга долгое время, ведь неверно, что для них любовь заканчивается. Она заканчивается, поскольку не замечают, что любовь-то они уже отправили в холодильник, она застывает, и тогда нужно только разморозить ее. Но открыть холодильник непросто. И так часто его больше не удается открыть никогда. Тогда и говорят, что любовь закончилась. Но на самом деле, она не кончилась. Конечно, сложность заключается и в моей профессии. Очевидно, что в профессии певца, актера есть вещи, которые любящей женщине надоедают, и я это прекрасно понимаю. Начинается маленькая месть, которой мужчина и женщина взаимно перебрасываются. Никто не говорит: «Теперь я тебе так сделаю». Но совершаются поступки, дающие понять остальное. Но, если причиной всему моя профессия, то, к сожалению, от этого нет средства. Чтобы найти гармонию, которая раньше была, а теперь – раз – и ее нет, нельзя даже разговаривать. Нужно позволить событиям, поступкам, лучше ее, чем моим, с течением времени залечить некоторые болезненные для любви моменты. Могут случаться даже разрывы, хорошо, если временные. Или же случатся открытия, прозрения для обоих. Думаю, что я и Клаудиа, раньше или позже, достигнем озарения.

Первый успех

Эх! Девушки важны. В начале моего пути, когда я начал петь, даже с самого начала, когда я еще был часовщиком, уже тогда девушки имели значение. Поэтому я ходил танцевать в «Filocantanti» на проспекте Дзары в Милане. Это было заведение, о котором, помимо прочего, я годами слышал дома, так как мой брат, когда был молодым, ходил туда на танцы. Он был маленьким Рудольфо Валентино. Он был сердцеедом. И, в отличие от меня, легко говорил «нет». Даже «да» говорил с семью «д». Я ходил танцевать по четвергам, субботам и воскресеньям. В четверг был фокстрот, в субботу и воскресенье тоже. Потом, был день салонных танцев, это в понедельник. Поэтому я танцевал танцы одного направления, и весьма специализировался на танго с фигурами. Но, чтобы потанцевать с девушкой мне приходилось прилагать много усилий. И не только мне. Всем. Тогда приходилось тратить больше сил, чем теперь, чтобы завоевать девушку. Если была такая, которая мне нравилась, то не всегда удавалось уговорить ее потанцевать со мной. И еще хуже было просить ее о свидании, или вести ее в кино, или пытаться делать все то, что положено. Какой труд! Все изменилось, когда я начал петь…

Произошло это более-менее так. Я с друзьями ходил танцевать и говорил: «А я знаю рок-н-ролл, музыку, которая появится через четыре-пять месяцев здесь, в Италии». Это вызывало некоторое удивление у людей, у моих друзей, а потом, позже, и у всех в танцзале, до такой степени, что однажды надо мной чуть не подшутили. Они поговорили с руководителем оркестра: «Мы заставим его спеть. Он знает рок-н-ролл». Меня почти силой вытолкнули на сцену. Мне хотелось пойти, но я был робок, стыдился немного. И вот я поднялся туда и спел L'orologio matto, которую я знал наизусть по-английски.

Это был первый раз, когда я пел для публики. До того я пел в своей комнате, среди часов. Я работал на дому, и Джино Сантерколе был моим помощником. Часы я умел чинить. Я работал на других. Это практиковалось и тогда, а сейчас используется еще больше, да? Когда у кого-нибудь много работы, он ее отдает на сторону, потом возвращает часы клиентам, нам же за все назначает одну цену. Это называется черной работой. И я именно этим и занимался. Если потом у меня появлялся свой клиент, часов, которые я ему чинил, мне хватало, чтобы покрыть заработок за пятьдесят штук, починенных для посредника.

И вот я вышел на сцену и договорился с оркестром. Начал я так: рванул с места в карьер, и так до конца, и, должен сказать, что спел тогда песню так же, как спел бы и сегодня. Я настолько хорошо выучил с диска музыку, слова и все остальное, что казался, в общем, настоящим американцем. И, помню, это был шок, прежде всего для меня, потому что я не ожидал подобного успеха. То есть, успех того самого первого раза, когда я запел, был подобен тому, как если бы я сегодня выступил на стотысячном стадионе. Это случилось так: пам! – как снаряд разорвался. Это правда, что, после того, как я кончил петь, меня вызвали на бис, и пел эту песню снова, так как знал только ее, и я спел еще лучше.

Я спустился по ступенькам с той сцены, и впервые ситуация развернулась наоборот, потому что девушки, красивые девушки, подходили ко мне и говорили: «Адриано, пригласишь потом меня?» «Да, да, но я уже обещал. В общем, с тобой могу только третий танец. А ты должна будешь ждать одиннадцатого». Это было как соревнование за танец со мной, и это меня даже рассмешило, потому что я подумал: «Гляди-ка, как иногда бывает!»

Это был симптом, первый признак успеха, который выпал на мою долю. И, наверное, именно потому, что он был таким значительным сразу, потом мне удавалось поддерживать давление в клапанах, и я не позволил успеху сбить меня с ног. Наверное, потому что я его не желал. Я пытался добиться успеха у девушки, которая мне нравилась, и только, больше не хотел ничего. Ну, и я добился у нее успеха, и у ее подруг тоже, и именно это наполнило меня радостью. То есть, развеселило меня. Потом с друзьями быстро образовался своего рода клан, так как хозяин заведения со следующего воскресенья не только не брал с меня платы за вход, но и просил меня: «Эй! Приходи потанцевать!» Предлагал мне выпить. До этого же он был странным, даже не очень хорошо со мной обращался. Он был из тех, кто любит на всех покрикивать. И с того раза мы с друзьями уже стали говорить: «Нет, в это воскресенье мы сюда не придем. Мы пойдем танцевать в «Якорь»», еще один танцзал. Мы, я и мои друзья, пустили слух: «Эй, смотрите, мы в воскресенье в «Якоре»!» И тогда происходило прямо-таки перемещение клиентуры. То есть происходили эти явления на уровне танцзалов Милана, что уже создавало впечатление успеха. И так продолжалось год.

В «Святой Текле»

Мне было восемнадцать лет. Однажды вечером мы пошли в «Якорь», и я там пел. Меня уже знали и поэтому просили спеть каждый раз, как я входил в танцзал, постоянно. В тот вечер я был со своими друзьями с улицы Глюка, достаточно крепкими, все как один. Помню, что мы пришли часов в двенадцать-час ночи. В перерыве между танцами один тип поднимается и идет из глубины зала ко мне. Мы сидели в креслах и глазели по сторонам, как все парни, когда они рассматривают девушек. Тот тип остановился прямо напротив меня. Я даже помню, что это был красивый парень в синем пиджаке и со шрамом на лице. И говорит: «Ты, свободен в субботу?» Тогда, прежде чем ответить, я посмотрел на него и взглянул на своих друзей, как бы спрашивая: «Ну, если даже и свободен?». Потому что тогда была такая атмосфера, когда на танцах существовало соперничество между одним районом и другим, между одной компанией и другой. И отвечаю: «Ну, может, и свободен, смотря для чего». А он: «Тогда окажись в четверть десятого вечера перед «Святой Теклой»». Я, когда он это сказал, был готов рассердиться. Потому что он мне как будто приказывал. Затем я подумал: «Однако, он не из трусливых! Прийти и разговаривать в таком тоне, когда кто-нибудь может подняться и начать драку». И в самом деле, мои друзья были уже готовы, но, естественно, ждали случая. Я сказал: «Я-то могу оказаться, но зачем?» И он: «Видишь ли, потому что ты очень здорово поешь». И наступило облегчение. Все расслабились, расслабились в своих креслах, да?, как бы говоря: «Ладно. Тогда ладно». И я ответил: «Спасибо». И он: «Нет, ты не должен благодарить меня, благодари себя. Я хочу привести тебя в это заведение, где есть экзистенциалисты, где играют джаз. Однако, рок-н-ролл уже появляется, а ты первый в Италии, кто работает в этом жанре. И я думаю, что, – продолжает он, – может, ты и не знаешь, но через пару лет, ты пробьешься, станешь настоящей звездой». Я ответил: «Ну, мне нравится эта новость. Я, две минуты назад, не хотел идти в «Святую Теклу», но теперь точно пойду». «Ах, – говорит он, – да, я знаю, что ты придешь. Увидимся в четверть десятого». И он ушел, сказав: «Привет!». Он был типом, который, я бы сказал, держался как я. Только я начал двумя годами раньше.

В следующую субботу я пошел в «Святую Теклу». Он уже был там и, естественно, знал всех. Это было место собрания экзистенциалистов. Спускались в черный зал, где три оркестра играли в течение недели по очереди. Это был «Original Jazz Ламбро», потом «Rocky Mountains», которые потом стали «Чемпионами» Тони Даллары, который уже пел с ними. Диски не выпускал, но пел. И были там все бугисты. На стенах там, к примеру, были биде, выступающие наружу, ночные горшки в качестве плафонов и так далее и тому подобное. Эх, в общем, это было заведение, на которое даже добропорядочные люди приходили взглянуть.

Я спустился туда, и он шел все время впереди. Я не знал ни кто он есть, ни как его зовут. Я слышал, как иногда упоминали о «Святой Текле», потому что говорили, что там, если кто-нибудь из выступающих не понравится, его легко могут закидать помидорами. Что даже склонны к насилию. Я же их нашел добродушными, беспечными и даже простыми.

В зале были бугисты, которые выступали со своим номером. Он, тот, что со шрамом, пошел прямиком к оркестру, которым оказались «Rocky Mountains», подошел к гитаристу, которым был в то время Бруно Де Филиппи. Я видел, пока шел позади него, что все люди, одетые в свитера, джинсы и рубашки черного и других цветов, спрашивали или делали такой знак рукой, как бы говоря: «А это кто?». И он отвечал: «Подожди и увидишь». Достаточно было одного жеста. Он подошел к гитаристу и сказал: «Слушай, Бруно, пусть он споет. Это круто». Тогда Бруно ответил: «Ладно, сейчас, номер закончится. Нам нужно доиграть, а потом пусть он поднимается сюда».

И вот, после окончания выступления я поднялся на сцену. И он мне говорит: «Что будешь петь?» «Рок». «Рок?! Но он еще не дошел до Италии». «Ну да. Но я уже пою». «А что будет за песня? Типа блюза?» «Я не знаю, блюз ли это». И он: «А в какой тональности ты поешь?» «А что такое тональность?» Тогда он говорит: «Ничего. Будешь петь высоко или низко?» «Эх, не знаю, сейчас попробую». Я попробовал, так, тихо-тихо, не в микрофон спел: «Дан». А он: «Ты должен будешь начать с этой ноты». И я: «Дан-дан-дан-дан». «Да, так, кажется, будет хорошо». «Тогда я начинаю?» «Да, поехали!» Я запел. Публика была немного рассеяна, даже не заметила, что я вышел на сцену. Я запел в микрофон и исполнил «L'orologio matto». И там тоже был огромный успех.

В «Святой Текле» я стал королем, первым номером. И что же? Днем я работал, а вечером всегда шел в «Святую Теклу». И, в общем, шутя и смеясь, был там до двух-трех часов ночи. А утром, в восемь, я должен был вставать. И тогда я начал сдавать. Однако я не хотел отказываться от нового дела. Прежде всего потому, что мне оно нравилось, и потом потому, что чувствовал, что из этого что-то выйдет. Тогда я поговорил с бугистами и спросил: «Вот вы, что вы получаете здесь?» «Мы получаем тысячу лир. Хозяин дает нам тысячу за вечер. И бутерброд с пивом в придачу. Самое большее, если мы хотим пить, он дает нам еще два пива». Я подумал: «Вот черт! Я тоже потребую тысячу лир, бутерброд и пиво!» Потому что уже были люди, которые специально приходили послушать и посмотреть, кто это поет. И потом, мы с бугистами в некотором смысле объединились, потому что, когда я пел, они принимались танцевать. Поэтому получался полноценный номер. Это было по-настоящему зажигательно. Все были довольны, и хозяин тоже. Тогда однажды вечером я позвал хозяина: «Послушайте, – говорю, – я прихожу сюда петь. Вы видели, какой успех?» «А! Молодец. Ты супер!» «Да, я знаю. Но так не может продолжаться всю жизнь. Мне, чтобы приходить сюда, надо меньше работать». «Почему?» – спрашивает он. «Эх! – отвечаю, – что же делать? Я не высыпаюсь». «Да ну! Ты молодой, ты крепкий». «Ладно, допустим, что я молодой и крепкий. Но сейчас желательно, чтобы вы и мне давали тысячу лир, бутерброд и пиво». «Нет, мне жаль, – отвечает он, – я могу давать тебе бутерброд и пиво. Тысячу лир – нет». «Почему?» «Потому что ее получают бугисты. Ты молодец, ты замечательный, но они, до того как получить тысячу лир, были в том же положении». «Тогда я больше не приду». Это ни к чему не привело. Он не желал давать мне эту тысячу лир. Только бутерброд и пиво. И тогда однажды, разозлившись, я ему сказал: «Скоро я стану известным, и ты позовешь меня сюда петь. Но не найдется тогда у тебя таких денег». Так, в самом деле, и получилось. Я пробился и давно уже не бывал в «Святой Текле». Он приглашал меня и сказал: «Давай организуем большое представление. Я заплачу» «Эх!, – ответил я, – а помнишь тот раз?» «Но теперь ты же не захочешь мстить? Нужно и прощать», – сказал он. «Я уже простил. Но я не смогу дать у тебя концерт, потому что твое заведение маленькое. Тебе нужно завести по-больше». Я посмотрел на него и ушел.

Концерт или крестный ход

Когда я встретил Бруно Доссену, я стал работать с ним. Он был танцором. Бруно-Буги его звали. Он был чемпионом мира по буги. И воистину у него был неповторимый стиль, когда он танцевал рок с Маризой Ориани, тоже танцовщицей. Это он выиграл в «Пас или двойная?», и с тех пор был известен в Италии. Он также организовывал представления. Он увидел меня в «Святой Текле», и он был первым, кто сказал мне: «Слушай, Адриано, я занимаюсь организацией первого в Италии фестиваля рок-н-ролла. Приедут танцоры из Франции, из Англии, будет восемь оркестров. Однако, певцов, поющих рок, нет, и ты будешь единственным. Хочешь прийти?» Я ответил: «Да, конечно». И тогда я собрал «Rock Boys». На клавишных был Энцо Янначчи, были братья Ратти, из которых один играл на ударных, другой на соло-гитаре, а третий на бас-гитаре. Затем, был Ико Черрути, вторая гитара, который позже стал членом «Клана». Все наши.

И мы провели этот концерт, из-за которого уменьшилась процессия, ведомая епископом Милана, тогда это был Монтини. И он, помню, пожаловался на это в газете, так как получилось, что в тот вечер в «Ледовом дворце» в Милане собралось пять тысяч человек внутри и пять тысяч снаружи. Это было восемнадцатого мая 1957 года. А процессия следовала за Мадонной, но вдруг часть людей отделилась от нее и повернула в «Ледовый дворец». У полиции было много хлопот в тот день. Был даже причинен ущерб, и было несколько стычек. Поэтому Монтини на следующий день пожаловался, в двух-трех газетах, отрицательно отзываясь об этих демонстрациях молодежи. Так я шокировал будущего Папу. И после того концерта я больше не мог работать, потому что мое имя было запрещено по причине происшедших беспорядков. То есть, Доссена мог танцевать, мог организовывать свои концерты, а я петь не мог. Потому что я спровоцировал эти инциденты, этих обезумевших людей. И, как только полиция слышала имя Челентано, она связывала его с шумихой, поднятой газетами, потому что они заполнили все издания крупными заголовками: «Скандал! Натиск фанов как в Америке» И говорили о штурме «Ледового дворца» во время рок-концерта, где я, стоя на коленях, пел в микрофон. Полиция, очевидно, запомнила мое имя, потому что каждый раз, как я приходил к антрепнерам и говорил: «У меня есть группа», те находили возможности, но затем они должны были получить разрешение в Квестуре, и, когда они называли имена участников, когда доходило до моего, в Квестуре отвечали: «А, это тот, что пел в «Ледовом дворце»! У нас распоряжение… Мы не можем выдать разрешение». И так они запрещали все мои выступления. Поэтому пять-шесть месяцев после того случая я не пел.

Доссену же это огорчало, потому что мы успели подружиться, и потом, ему очень нравилось, как я пел. И Доссена организовал еще один концерт в «Новом театре Милана», назвав его «Процесс над рок-н-роллом», и, предоставляя полиции схему проведения, он сказал, что зачитает обращение, прося публику не слишком горячиться, иначе поплатятся все. Так он и сделал. На гитаре тогда играл Джорджо Габер. Концерт имел бурный успех. Он держался в «Новом театре» неделю. С каждым вечером публики становилось все больше, люди оставались снаружи. И Бруно Доссена каждый вечер должен был зачитывать обращение. Он выходил перед еще опущенным занавесом и говорил: «Я хочу обратиться к вам, потому что это для нас важно. Мы просим вас, особенно просим молодежь, даже если всем нам нравится эта музыка, и мы рады слышать ваши аплодисменты, это покажется абсурдом, но мы просим вас не хлопать слишком сильно. Потому что в противном случае нам запретят выступления, и это лишит нас хлеба. Может, они боятся, и, наверное, они не совсем неправы». Они были правы, что боялись. С того самого момента меня больше нельзя было остановить.

Все это рок

Теперь все – звуки, и этими звуками может быть даже стук жестяной банки, которой уличный мальчишка играет в футбол, колотя ею об стену, потому что сегодня музыка базируется, прежде всего, на поисках звуков. По-моему, больше не существует в музыке жанров. Часто сейчас говорят: «Знаешь, рок вышел из моды». Но рок практически всегда подспудно здесь, потому что все эти сегодняшние мотивы – это дети той музыки, дети того рока. С тех пор, как началась та эпоха, родоначальник – это рок. То есть, вся музыка, которая есть сегодня, произошла от рока. А рок, в свою очередь, от блюза, от старого блюза. Который и был, в общем, роком. Поэтому современная музыка, скажем так, это – рок. Современная музыка, та, что считается авангардной, сейчас ее называют саунд-мьюзик. Однако, это все то же. Как ни крути, все тот же рок.

Сфальшивьте, кто может!

Я думаю, что творческие способности и музыкальность это разные вещи, которые, тем не менее, хорошо сочетаются. Музыкальность это нечто, что есть внутри. У меня, например, она есть. Она может быть и у того, кто не поет, не занимается этим. Это музыкальность. Затем, может статься, что тот, кто чувствует музыку, более предрасположен к творчеству, чем тот, кто ее не чувствует. Может, музыкальность – это чувствительность. И я считаю, что должен был любым способом выявить свою музыкальность. К счастью, я ее проявил через пение. Иначе кто знает, что было бы. Многие говорят, что у меня нет голоса, многие, что я фальшивлю. По-моему, это измышление на этот раз придумали не критики и не журналисты. Оно идет от некоторых невежественных музыкантов, невежественных в том смысле, что они не понимают, что я, например, записывая диск, доверяю больше спонтанности, чем механике, потому что, если бы я хотел сделать совершенный диск, я бы его сделал.

Если же я хочу сделать диск, который передавал бы некоторые ощущения, то не уверен, что мне это удастся в полной мере. Нужно сначала помолиться, потому что передать ощущения непросто. И когда эти ощущения появляются, я понимаю, что для того, чтобы это передать, нужно немного понизить голос, понизить тон. Что я тогда делаю? Я переделываю без этого самого понижения? Но это непросто, потому что в тот миг я так почувствовал, потому что, быть может, я был в особо счастливом состоянии души. Состояние души – вот что отражается в диске. Так что же я делаю? Меня не колышет фальшивость, пусть злопыхают, это ничего не меняет.

В «Azzurro», например, одной из самых крупных моих удач, написанной Вито Паллавичини на музыку Паоло Конте, я и хотел сфальшивить, так как хотел передать впечатление, как если бы пел во время езды на велосипеде. Тогда, чтобы достичь этого, ясно, что голос должен прерываться, потому что голос подобен вихрю из множества потоков, массы потоков. Тогда интонация, к примеру, находится в центре этих потоков и может перемещаться от сих до сих. Конечно, когда она доходит до предела, и ты толкаешь ее еще дальше, тогда ты фальшивишь. Однако, даже когда она на границе, порой голос может произвести впечатление не лучшим образом интонированного, но он, в общем, остается в пределах этого вихря. Бывает так же и с модуляциями голоса, когда хотят сделать голос хриплым, а для этого нужно его понизить, и тогда вот вам понижение на четверть тона. В таких случаях нужно выбирать: форсировать, чтобы передать впечатление через диски (как я сделал в «Il tempo se ne va»), или искать совершенства. Есть и такие, кто учится по восемь часов в день, чтобы быть точными, правильными до миллиметра.

Я бы никогда не смог быть одним из них. Уважая их, тем не менее. Я бы так не смог, и потом, я не того типа: мне не нравится быть виртуозом нот. То, что действительно идет в счет – именно музыкальность.

Друг

Мемо и Мики – два таких характера, что можно было бы снять фильм о них, и может случиться, что я его сниму. Тогда стало бы ясно, что в глубине их характеров находится все то же простодушие, которое произвело на меня большое впечатление, наверное, потому, что в них я увидел свою черту, которая отражалась от одного к другому, и, наверное, именно потому мы стали друзьями.

Например, Мики. Помню, мы были в Галларате, там было выступление с Дассеной. Мики очень хорошо танцевал буги, и в те времена даже выиграл несколько чемпионатов. Я познакомился с ним в «Святой Текле». Он участвовал в команде бугистов. Бруно Доссена был главным, и уже между нами было взаимодействие, и когда я пел, танцевала эта команда. Кроме того, Дассена исполнял главное соло только под мой голос. Ну и вот однажды мы оказались в Галларате. Мики только что присоединился. Помню, что в тот вечер пропал свет, и представление поэтому приостановилось, люди были в зале, а мы за кулисами. Свет стал тусклым, и мы ждали его возобновления, чтобы продолжить концерт, и танцовщики с танцовщицами разбрелись кто куда. Я был один в центре сцены за задернутым занавесом и слушал крики публики. Вдруг вижу какую-то тень, кружащую вокруг меня. Именно кружащую. Я был в центре, а тень кружила, как сокол над добычей. Это был какой-то тип в шляпе, нахлобученной на крестьянский манер, к тому же еще и толстоватый. Более-менее, как сейчас. И вдруг, видя, что он сделал уже два-три круга, я поднял глаза и уставился на него, а он на меня. Он смотрел на меня и продолжал кружить. Тогда я сказал: «Послушай, если ты не остановишься, у нас обоих закружатся головы». Он продолжил кружить, но круг сузился. «О! Так немного лучше. Ты хочешь мне что-нибудь сказать?» И он ответил: «Я хотел сказать, что, черт побери, ты молодец!» «Ну и нужно ли было закружить мне голову, чтобы сказать это?» «Меня зовут Мики». «Меня Адриано». Он: «Да, да, я знаю». Щелк! и включили свет. И я: «Давайте, ребята, продолжаем, готовьтесь! Ну, привет, увидимся!» На том и закончилось. Мы продолжили концерт.

На следующий день в Милане, на улице Чезаре Корренти, слышу: звонит звонок. Я иду открыть дверь и вижу: «Опа, привет». Это был Мики. «Привет, проходил тут мимо и…» «Проходил мимо? Ты что, живешь здесь рядом?» «Ну, в общем, да» «Но где именно?» «В Джамбеллино». «Черт, это же другой город! Как ты сюда попал?» «Я должен был ехать в центр, поэтому, я подумал… Я знал, что ты живешь здесь, вот я и пришел, но я уйду, если хочешь». «Нет-нет, входи». Он вошел, а мама спрашивает: «Кто там, Адриано?» «Это мой друг, Мики». «А!» «Это моя мама», – сказал я. «Добрый день». Он поздоровался так, робко. Потом мама принялась шить. Я сказал: «Садись». Мы сели за стол. Он спросил: «Слушай, почему бы нам не поехать в Сан-Ремо?» Вот так вот вдруг. «В Сан-Ремо? Ладно, а что там делать?» «Эх! Поедем туда. Ты так поешь, что, знаешь, пожалуй, что-нибудь получится». «Но у меня нет денег даже на дорогу. Нет денег». «Да нет, за все плачу я, ты мой гость». «А! В самом деле? Ну, спасибо, да, да. И когда едем?» «Хоть сейчас». Тогда я: «Ладно, черт, тогда я соберусь». Итак, я еду: «Мама, я еду в Сан-Ремо». «В Сан-Ремо? Как? Зачем?» Фестиваля в Сан-Ремо не было, не было там ничего. «В Сан-Ремо», – отвечаю. «В Сан-Ремо? Но как – в Сан-Ремо? А кто даст тебе денег?» Сразу же возникала проблема с деньгами, потому что мы же были бедными, да? «У него есть деньги». «А! У него? А откуда?» «Не знаю, откуда, в общем, он сказал, что платит. Это правда, что за все платишь ты?» «Да-да, синьора, не беспокойтесь, все расходы мои». Тогда я говорю: «Ну, мама, я тогда соберусь». «Э! А когда вы вернетесь?» Я: «Когда мы вернемся?» «Да так, дня через два» «Два дня? И за гостиницу платишь ты?» «За все – я, не беспокойся». И мы уехали. Сели на поезд и поехали в Сан-Ремо. Потом, в поезде, мы разговорились, начали смеяться, и я сказал: «А ты симпатичный!» И он: «Ты тоже». То есть, он принялся смешить меня своими шутками, я тоже, и за время поездки мы уже крепко подружились. Нам стало ясно, что мы оба, не произнося этого вслух, искали приключений. В сущности, я понял, что ничего у него в Сан-Ремо не было. Когда мы сошли с поезда, я спросил: «Да, но послушай-ка, теперь, когда мы в Сан-Ремо, что будем делать, черт возьми? Денег у тебя сколько?» «У меня денег на одну ночь». «Но ты говорил о двух-трех днях?» «Да, потому что я договорился с Гульелмоне, тем бисквитщиком, вот, знаешь, я с ним знаком, он богат, у него полно денег, он иногда предлагает мне организовать что-нибудь, и вот я пригласил двух-трех танцовщиц, поставлю танец, знаешь, пожалуй, он нам что-нибудь и даст. Пожалуй, пять тысяч лир в день. Я попрошу немного больше, и тогда мы сможем провести здесь два-три дня». «А, хорошо, черт возьми!» «Но ты должен спеть. Знаешь, вдруг тебя кто-нибудь увидит…» «Да, да», – ответил я. Мы пошли в гостиницу. Там была одна танцовщица, которая немного флиртовала с ним и которая занялась бы этим и со мной. Однако мне она не очень понравилась. Тогда я ему сказал: «Нет, давай пока что ты. Я останусь в номере». Та девушка была его партнершей, и он ей сказал: «Приезжай в Сан-Ремо, может, что-нибудь получится».