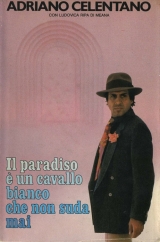

Текст книги "Рай – это белый конь, который никогда не потеет (ЛП)"

Автор книги: Адриано Челентано

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)

Адриано Челентано

Рай – это белый конь, который никогда не потеет

Перевод книги «Il paradiso è un cavallo bianco che non suda mai». Aвтор: Адриано Челентано в соавторстве с журналисткой Лудовикой Рипа ди Меана (Ludovica Ripa di Meana), 1982. Перевод на русский язык осуществлен впервые (2005 г.). В 2009 году переведены главы: «Смерть во дворе», «Землетрясение», «Вице-кумир», «Простокваша», «В школе семейной жизни», «Более одинокие, чем в одиночестве», «Раба по доброй воле», «Беременная жена и невежественный муж», «Три минуты любви», «Позиции (с топливом и без)», «Во время перерыва», «Порок – это „еще один трофей“», «Любовь – это точка опоры», «Все это рок», «Мине не хватает любви», «Смирение поневоле», «Prisencòlinensiàiunciùsol», «Единственный и настоящий», «Сначала шоу», «Лучше шеф, чем босс», «Как ребенок», «Легенда: Кассиус Клей», «Убитые мертвецы», «Один совет КБ», «Он», «Смерть Джона Леннона».

Содержание:

* Предисловие

* Будильник для часовщика

* Адриана Челентано

* Как получился боксер

* Первый крик

* Смерть «девушки „Клана“

* Причащение карамелью

* Улица Глюка

* Оттуда и отсюда

* Счастье

* Смерть во дворе

* Землетрясение

* Каваньера как Кларк Гейбл

* Вице-кумир

* Улица сильных

* Ириде и нахальство

* Минифутбол, прощай

* Учитель Поцци

* Художник классной доски

* Без места

* Цирюльник или певец

* Четыре удара за один

* Наедине с собакой

* Клаудиа: идеальная женщина

* В гриме

* В ресторане

* Ночь

* Первый поцелуй

* Он трус, она нет

* Простокваша

* В школе семейной жизни

* Более одинокие, чем в одиночестве

* Раба по доброй воле

* Беременная жена и невежественный муж

* Иокаста в окне

* Это не помойка

* Три минуты любви

* Позиции (с топливом и без)

* Даже пальцем

* Во время перерыва

* На кухне на мраморном столе

* Кто-то нравится

* Бог не отвергает гомосексуалов

* Порок – это «еще один трофей»

* Любовь – это точка опоры

* Любовь в холодильнике

* Первый успех

* В «Святой Текле»

* Концерт или крестный ход

* Все это рок

* Сфальшивьте, кто может!

* Друг

* Страх перед Семпьоне побеждает тщеславие

* Мине не хватает любви

* Смирение поневоле

* Сбор лома

* Prisencòlinensiàiunciùsol

* Единственный и настоящий

* Сначала шоу

* С открытыми картами

* «Клан»

* Лучше шеф, чем босс

* Артистическое управление

* Каскадер

* Фанатка в Версилии

* Старый Сугар

* Как ребенок

* Легенда: Кассиус Клей

* Слова и идеи

* Коробки и могилы

* Убитые мертвецы

* Один совет КБ

* Как невежество обесценивает лиру

* Невежественный, но отзывчивый

* Рекордные сборы

* Авторские фильмы

* Режиссер Иисус

* Другая щека

* Чтобы поблагодарить

* Среды среди дипломов

* Он

* Вечные озорники

* Переход

* Важность газа

* Навязчивые идеи

* Во время ночного бдения

* Смерть Джона Леннона

* Время уходит

* Постскриптум

Предисловие

Началось это так.

Рим, апрель 1981 г. Отель Кавальери Хилтон. Апартаменты 488-489. По ту сторону витража в ослепительном свете полудня плывет купол Святого Петра. Дирижабль с надписью «Good Year» – наполовину акула, наполовину воздушный змей – чертит вокруг цитадели христианства в голубом и безмолвном пространстве серебристый круг.

Внутри – симметрично внешнему – еще один купол, поменьше и более продолговатый. Не купол – голова. Голова Адриано Челентано. Звуковые волны, исходящие из этой, находящейся против света головы, заряжены северной агрессивностью, смягченной скрытой южной грустью. В сети непрерывного потока слов на этот раз попал издатель. Нужно было бы обсудить возможность создания книги Челентано о Челентано. Но дискуссии не будет. Диалог – не для Челентано. Его монолог не прерывается ни на минуту.

«Я – это 55 миллионов итальянцев. У меня, к счастью, то же самое восприятие.

Восприятие не каждого в отдельности, а всех вместе. Я ощущаю себя частью массы, и если я должен пошутить, то рассказываю только то, над чем смеялся сам. И никогда не случалось такого, чтобы другие не смеялись».

Прикрытые глаза издателя исследуют, как радар, стены гостиной в поисках, на чем бы остановиться. Была б хотя бы Непорочная Дева, портрет Маркса или Будда, чтобы отвлечься от этого потока сознания, от этой бессвязной речи, которая потихоньку его засасывает. Но стены, обитые лишь бежевым атласом, по-францискански пусты.

Челентано стоит перед ним. На нем брюки в черно-белую шашечку, доходящие почти до подмышек, майка с большим вырезом, освещенным золотом креста. Сверху – кофта из синели в сине-желтую горизонтальную полоску. На ногах сапожки из белого вашета, на которые наползают коричневые носки. Внезапно он вскидывается: расправляет атлетические плечи, выставляет таз и вытягивает ноги: сейчас будет танго. Издатель в замешательстве улыбается, у него вид ритуальной жертвы, но Челентано его полностью игнорирует и повелительно обращается к своему интервьюеру. Его взгляд почти мрачен, улыбка до ушей.

«Вот что я тебе скажу. Нужно остерегаться того, чтобы книга не получилась нравоучительной, как у других, несмотря на хороший стиль. Я говорю в основном

с точки зрения монтажа. Нужно, чтобы эту книгу можно было читать с любого места. Я бы сделал так: написал бы только правду. В январе ты приходила, чтобы сделать интервью для L'Europeo. Ты хотела провести со мной 15 дней, наблюдая за моей работой и частной жизнью, как это делают в Америке в отношении важных лиц. Но я не важное лицо. Я Челентано, я единственный, и я сказал тебе, что ты, наверное, сошла с ума, и что это невозможно. И тогда ты довольствовалась одним вечером, а потом спросила: «Договоримся еще об одной встрече?». Таким образом, мы виделись дважды, и получилась прекрасная статья. Она имела успех, и тебе предложили сделать книгу. Да? Ты рассказала мне об этом, а я ответил, что не хочу. И все. Потом я передумал и сказал тебе: «Хорошо. Ты делаешь книгу из того материала, который у тебя есть, и когда он закончится, книга закончится тоже. Ты хочешь сказать, что я не договорил, что у меня нет больше желания разговаривать, или что я думаю, что все, что было рассказать, рассказано. Ну, на этом тоже можно закончить книгу. Кто сказал, что у книги должен быть финал? И потом, кто сказал, что финал наступает со словом «конец»? Финал может быть таким же неожиданным, как выстрел, обрывающий жизнь».

Теперь издателя сотрясают длинные приступы неконтролируемой дрожи. Губы плотно сомкнуты. Его тело, словно укушенное тарантулом, дрожит и бьется, как безумный парус, о подушки софы. Только лицо, бледное, молодое, полностью сохраняет невозмутимую, спокойную, полную достоинства уверенность уроженца Ломбардии. Кто это перед ним? Демон? Сумасшедший? Преступник? Гений? Или, просто-напросто, хитрец? Тысячи вопросительных знаков вспыхивают в его испытывающем взгляде. Однако журналистка не удивлена. Она знает. Она помнит.

Милан, январь 1981. Дом Челентано. Бильярд, барная стойка как в салуне, бледно-розовые стены, диваны, инкрустированные персиково-голубой слоновой костью, тропические растения повсюду, обеденный стол, покрытый расшитой скатертью, достойной алтаря, пол из чистого мрамора, который траурно осеняет все вокруг: в общем, похоже на декорации к фильму. Однако, это его дом, его частная жизнь.

Челентано, как все буржуа, в 9 вечера находится у телевизора. Но он не утопает в непременном кресле. Он на ногах, рот раскрыт, как у ребенка, оторванного от любимой игры. Те же брюки в шашечку до подмышек, та же желто-голубая синелевая кофта, тот же золотой крест на шее, те же сапожки из белого вашета, те же коричневые носки, спущенные до щиколоток, как в мультфильме: в общем, та же униформа, в которой он предстанет три месяца спустя в Риме в апартаментах Кавальери Хилтон. Его километровые руки опущены, и левая, как четки, перебирает кнопки пульта телевизора.

Работая носком и пяткой, сначала одной ногой, потом другой, отстукивая чечетку, достойную Фреда Астера, он отбивает ритм изображений, которые сменяются на экране с каждым нажатием пальца.

Входит девушка с двумя длинными черными косами в домашнем халате из голубой фланели. Это его жена, Клаудиа Мори. Она ставит чашки с кофе и две рюмки граппы. На мгновение поднимает взгляд, сияющий мудростью и иронией, и молча уходит, скользя по полу в тапочках, от взгляда на которые бросает в жар. Теперь в комнате, где раньше был поток изображений, возникает звуковой поток. Это поток слов, которыми Челентано рассказывает о себе, о своей жизни, о своих мифах, страстях и утопиях. Он говорит с такой же мягкой, сосредоточенной невозмутимостью, как и считающий себя Наполеоном безумец. Но, в отличие от мрачного взгляда мифомана, его глаза невинны и веселы, и свидетельством, что он не фантазирует, являются 25 лет, в течение которых он и удача идут бок-о-бок, всегда на равных, и всегда побеждают на финише.

Рим, апрель 1981. Отель Кавальери Хилтон. Полчаса спустя. В тот момент, когда издатель уже был готов от всего отказаться, Челентано начинает все сначала, будто издатель только что пришел: «Разрешите? – Адриано Челентано. Желаете кофе или кофе с молоком?». Потом застенчиво, по-детски неуклюже, немного дичась, садится рядом со своей жертвой. «О правах мы с Вами поговорим позже. Сейчас я должен пояснить еще 6-7 сотен вещей Людовике». И снова поворачивается к нему спиной. «Я бы вот что сделал. Я считаю, что ты должна описать все как есть, то есть ты должна вернуться к нашей прошлой беседе и рассказать все, что ты смогла уловить, даже угадать обо мне. И очень вероятно, что я, перечитывая это потом, дополню картину. Раз ты говоришь, что книга – это совсем не интервью, и что нужно бы поговорить о том-то, том-то и том-то, да, конечно, можно и поговорить… Однако, я думаю, что, читая рукопись, в какой-то момент я могу заметить: «Черт побери! Вот это – важно! Конечно, об этом надо поговорить». И спросить тебя: «Почему мы не обсудили вот это?» Или даже обвинить тебя в этом. Понимаешь? В общем, мы должны сделать что-то в таком роде, если хотим сделать честную книгу».

Он на мгновение замолкает, сосредоточенно глядя в пол.

«Честную книгу… Ну да! Такую книгу как я сам». Губищи изгибаются в хитрой улыбке. Он встает и начинает прогуливаться взад-вперед. Хулиганские штаны кажутся нарисованными прямо на голом теле. Он останавливается, спиной к нам, на фоне громоздкого купола за окном.

Не поворачиваясь, засунув руки в карманы, резко бросает издателю: «За права на книгу хочу столько-то процентов. Как за мои диски.» «Я не совсем понял», – спокойно отвечает издатель, скрывая за воспитанностью удивление и раздражение. Челентано назвал цифру, в три раза превосходящую ту, что получают гранды, от Сименона до Грэма Грина, от Трумана Капоте до Моравиа. «Хочу столько-то процентов. Как за мои диски», – упрямо повторяет Челентано. Его черный силуэт, окруженный светом, угрожающе неподвижен. Похоже на первый дубль «Крестного отца-3». Тогда голос издателя становится твердым, жестким: «Ни один исполнитель не получал таких процентов. Даже Фрэнк Синатра. Я – специалист и в музыкальных правах». И Челентано: «Фрэнк Синатра нет, а я – да». Издатель: «В любом случае, размеры прибыли с книги и диска совершенно различны. И Вы это прекрасно знаете». Челентано: «Книга или диск, речь всё о Челентано». Издатель: «Нуреев, я говорю о Рудольфе Нурееве, сейчас готовит для нас свою автобиографию, так ему даже во сне не снились подобные предложения». Челентано: «Видимо, он больше не у дел, бедняжка». Издатель выкладывает последний козырь: «Ориана Фаллачи продает по миллиону экземпляров каждой своей книги и получает половину того, что запросили Вы…». Челентано качает головой, полный христианского сострадания: «Я всегда говорил, что эта Фаллачи не умеет петь». Пируэт, легкий прыжок. Хватает руку издателя, и левой рукой потрясает скрещенные правые, как это делают скотоводы, заключая сделку. «Итак?!» – бормочет издатель, поверивший, что здравый смысл, наконец, возобладал над всеми парадоксами этого причудливого, но – боже мой! – такого изощренно практичного ума. И тут Челентано его поражает: «Grazie, preferisco di no»*. Издателю ничего не остается, как принять игру. Он щелкает каблуками и отступает к двери, напевая: «Grazie, prego, scusi. Tornero»**.

И он вернулся. И в качестве утешения услышал короткую фразу Челентано: «Молодец! Вы действительно умеете вести дела». Журналистка же приступила к работе, начав с персонажа, занимающего всю сцену, затмевающего и главных героев, и статистов: великой матери, сделавшей из Адриано вечного ребенка.

* – «Спасибо, лучше не надо», слова из песни Челентано «Grazie, prego, scusi» из альбома «Non mi dir» 1965 г.

** – «Спасибо – пожалуйста – извините. Я вернусь», слова из той же песни.

Лудовика Рипа ди Меана.

Будильник для часовщика

Моя мать была подобна горе. И когда она умерла, я почувствовал, что мир начал становиться день ото дня меньше, уже. Я никогда не жалел, что она не была молодой матерью. Для меня мать – это такая, как она. Все остальные мне кажутся фальшивыми. У нее были глаза такого же цвета, как у меня, и она была скорее высокой. Но, прежде всего, она была матерью настолько, что я чувствовал ее внутри себя. Да, когда я вышел из нее, то она вошла в меня, и, должен сказать, я многое взял у нее, потому что она была женщина очень цельная. Она была очень симпатичная и немного комичная. Она любила смеяться. Например, она веселилась, пугая меня. Помню, я пошел, кажется, в ванную, а она спряталась за дверью. Я аж подскочил от испуга, когда она внезапно выскочила.

Когда я начал работать, а был я часовщиком, то всегда приходил на работу с опозданием. Тогда моя мать стала будить меня рок-н-роллом, который, к счастью, нравился и ей. Она нашла способ вытащить меня из кровати. Она ставила диск и говорила: «Адриано, смотри, уже восемь часов», а было всего семь. Потом немного увеличивала громкость: «Уже четверть девятого», и, через пять минут: «Полдевятого, девять, десять». И продолжала увеличивать громкость, пока я не просыпался, свежий и довольный. Она приносила глубокую тарелку с кофе, туда вмещалось где-то пять-шесть чашек, а сверху плавало масло. Тогда я брал «бананы» из промасленного растительным маслом хлеба, разламывал их, макал в тарелку и ел.

Сколько раз, когда в ресторане, заказывая кофе, я просил принести немного масла, все удивлялись: «Как? Ты кладешь в кофе масло?». Да, я кладу в кофе масло, как делала это моя мать Джудитта.

Адриана Челентано

У меня две сестры, Мария и Роза, и брат, которого зовут Сандро. Еще одну сестру звали Адриана.

Она была красавица. Умерла она за четыре года до моего рождения. Поэтому меня и назвали Адриано. Ей было девять лет, когда она умерла, и мама часто рассказывала о том, как это случилось, каждый раз очень взволнованно, потому что обстоятельства ее смерти были необычными. Она была больна, чем точно – неизвестно, я думаю, что это была какая-то разновидность вирусного гепатита, не более. Но в те времена врачи не умели это лечить. Моя мать рассказывала, что сестра знала, что должна умереть. Она, очевидно, не боялась смерти. Мама, рассказывая об этом, каждый раз плакала, заново переживая случившееся.

Однажды вечером Адриане стало хуже. Все домашние собрались. Врачи давали ей несколько дней жизни. Она находилась в той комнате, то есть комната была единственная, но деревянная перегородка отделяла от остального пространства печь, “пушка” которой проходила и через угол сестры. Я говорю о печной трубе, мы называли ее «пушка». Вот. С этой стороны перегородки находились бабушка, отец, сестры, кузины, тети, брат и мама. В тот вечер все собрались у нас. Не было только меня. Был поздний вечер, где-то полодинадцатого, не знаю, лето было или зима, по улице кто-то шел и пел песню. Песню, которую знала Адриана. И вдруг она, больная, встала с кровати и говорит: «Ну как он поет эту песню? Он же не умеет ее петь. Он ее не понимает. Сейчас я вам ее спою так, как надо». Все обалдели, а она начала петь, и мама говорила, что пела она прекрасно. Она стояла в маленькой комбинации, да?– и пела. Все были растроганы. Мама пыталась сдержать слезы. Адриана допела до конца, и все зааплодировали. Тогда она остановилась посреди комнаты и говорит: «Ну, а теперь я должна попрощаться с вами, потому что мне пора уходить. Пришел мой час». И сказала: «Прощай, прощай, тетя, прощай!», простилась со всеми, с сестрами, потом: «Прощай, мама!» Услышав это, мама заплакала. То есть не смогла уже сдерживать слезы. И тогда Адриана ей говорит: «Не плачь, потому что, – говорит – я иду в рай и всегда буду рядом с тобой, так что ты не должна плакать. Прощай, прощай, прощай». Как будто она куда-то уезжала. Она легла в кровать, и мама всегда рассказывала, что с отцом она не простилась. Тогда мама, плача, спросила: «Адриана, а с папой ты не попрощаешься?» «Да, да, попрощаюсь: прощай, папа, прощай!» – и она куснула его за ухо: «Прощай, прощай, будь здоров!» Вот так. Немного спустя она, кажется, ненадолго потеряла сознание, сразу после прощания. Потом она снова пришла в себя, но была очень слаба. Пришедший соборовать ее священник спросил: «Адриана, ты рада, что попадешь в Рай?» «Да, я рада» – ответила она. На глазах у нее показались слезы. Через час она умерла.

Я родился спустя четыре года, и меня назвали Адриано в память о ней, о той песне и о Рае. Моя мать, вспоминая происшедшее, рассказывая что-нибудь о себе, становилась жесткой, как будто говорила о ком-то постороннем. Например, она говорила: «Это невозможно представить. Горе, когда умирает мать или отец. Но когда умирает ребенок, невозможно представить себе, какое это жестокое горе». Она всегда это повторяла. Я подшучивал над ней: «Ну, ты так привязана к детям, что поневоле об этом думаешь». «Нет, нет, сыночек», – она говорила на апулийском диалекте. Нет, она знала и итальянский, но с нами разговаривала только на диалекте. «Нет, сыночек, я желаю тебе, – говорила она – чтобы у тебя никогда не случилось ничего подобного, потому что это самое большое несчастье, которое может случиться с человеком». И я ей верил, потому что она говорила с таким убеждением, что, действительно, все должно было быть именно так. И, на самом деле, она вспоминала, что после смерти сестры она была убита горем и забывалась только в постоянной работе. Она была портнихой, была белошвейкой: умела все. Шила, в общем.

Как получился боксер

Прошло четыре года, как умерла моя сестра, и однажды мама почувствовала себя нехорошо. Она была так устроена, что не любила ходить по врачам, не нравилось ей проходить осмотр, потому что нужно было раздеваться перед доктором. Она, например, с двадцати семи лет не расставалась с четками: считала, что в таком возрасте женщина уже старуха. Но, хотя она и считала, что в таком возрасте женщина не должна расставаться с четками, сердцем и умом она оставалась молодой. Она часто говорила кому-нибудь: «Да ты же старик! Так стариком и родился!» В итоге к доктору она все-таки пошла, потому что подумала, что у нее серьезное заболевание, а тот похлопал ее по плечу и говорит: «Успокойтесь, синьора. У Вас третий месяц беременности». Мать говорила, что очень рассердилась на врача: «Вы сошли с ума, это невозможно! Говорите, что попало!» «Сходите к другому врачу». «Конечно, схожу!» Она не отличалась деликатностью. Она говорила то, что считала нужным сказать. Вот. Она вернулась домой и с того дня загрустила, а мои сестры и брат не знали почему. Знали только, что она была у врача. Ей было, если не ошибаюсь, сорок три года. Потом, кажется, она была у другого врача, и он подтвердил: «Да, Вы беременны. Но это совсем не несчастье!» «А для меня несчастье», – ответила она. Видя, что мама стала очень нервной, сестра моего отца спросила: «Да что, собственно, случилось?» Тогда мама все ей рассказала. «Ты не рада?» «Нет, не рада, мне это неприятно. И потом, я уже не в том возрасте, чтобы приводить в мир детей. Я далеко не молода». Быть беременной значило, что у женщины была связь, а она всегда пыталась скрыть это. Потом, естественно, слух дошел до моих сестер и брата, которые ужасно обрадовались, что у них будет маленький брат. Все они были намного старше: когда я родился, брату было восемнадцать, а сестрам – шестнадцать и двадцать два. Тогда их очень забавляло, что у них будет маленький брат, в то время как они уже такие большие. Итак, они хотели сказать маме об этом, но она была настолько раздражительна, что ее даже побаивались. Тогда, мама мне рассказывала, однажды к ней пришел мой брат и сказал: «Мама, я знаю одну прекрасную новость». Она уже все поняла и спрашивает: «Ну, и что за новость?» «Ну, не злись, я знаю, что у нас будет братик. Не сердись. Посмотришь, мы сделаем из него боксера». Мой брат страдал по боксу. Он ему нравится до сих пор. И он решил, что то, что не удалось ему, получится у меня, а он всегда хотел быть боксером. «Не строй иллюзий, – ответила мама, – потому что это сын стариков. Он сразу же умрет». Она была упряма, как породистая лошадь.

Первый крик

Моя мать так часто повторяла, что, едва родившись, я сразу же умру, что убедила в этом почти всех, и к моему появлению не было приготовлено ровным счетом ничего, не было куплено ни распашонки, ничего! Так что я был даже обеспокоен: ни пеленки – ничегошеньки! Мама рассказывала, что однажды вечером они играли в карты, как вдруг она почувствовала боль, но в клинику, естественно, не захотела. Она позвала акушерку, и тогда все сказали «Началось!» В общем, они сами себе доставили много хлопот. Моя тетя порезала рубашки мужа и сшила куски, чтобы было во что меня завернуть. Пришла акушерка: «Давайте, давайте же, нужно поторопиться. А то ребенок едва жив». В общем, тогда на мгновение все испугались, что ребенок родится мертвым, зашептались по ту сторону занавески. Вот. Я молчал, и все говорили: «Но он действительно мертвый, родился мертвым. К сожалению, он родился мертвым». И вдруг они услышали крик: «Il tuo bacio è come un rock». И потом был большой праздник.

Смерть «девушки «Клана»

Моя мать очень меня любила. Но ее любовь не была удушающей, наоборот, мне всегда казалось, что у нее сто рук, что она – великанша: я всегда чувствовал себя защищенным. И так казалось не только мне, это чувствовали все. Когда она умерла, в семье произошел своего рода распад. Он не затронул меня, но, например, у моего брата обнаружилось нервное истощение, которое уложило его в больницу на два или три месяца. Он чуть не развелся с женой. Джино Сантерколе, сын моей сестры, вскоре развелся.

Это случилось восемь лет назад. Она была как громоотвод, через который все бессознательно разряжали свои неприятности. Может быть, я меньше всех пользовался этим громоотводом, потому что всегда чувствовал силу ее защиты, не только по отношению ко мне: по отношению ко всем. Все считали ее справедливой женщиной и, когда не знали, как правильно поступить, говорили: «Пойдем к бабушке Джудитте», или:

«Идем к маме». Я это понимал. И, поскольку я старался не рассказывать ей о своих неприятностях, то рассказывал о делах. И она была очень довольна. Однако, мама сразу видела, когда я хотел выглядеть веселым через силу. Она это сразу понимала: «Не старайся понапрасну. Я тебя знаю: у тебя что-то случилось. Поссорился с Клаудией? Или еще что-то?». В общем, она пыталась догадаться, несмотря на то, что я отмалчивался. И в итоге вынуждала меня признаться.

Когда она умерла, одна газета, к сожалению, не помню, какая именно, напечатала, может быть, самый лучший за мою карьеру заголовок. Заголовок замечательный: «Умерла истинная девушка «Клана».

Когда кто-нибудь умирает, всегда приходят телеграммы с соболезнованиями. Тот заголовок я оценил больше всего, принял его с удовлетворением. Вот почему, когда она умерла, я, как ни странно, не плакал. Все плакали, а я нет. Не плакал, хотя внутри чувствовал сильную боль. Меня утешало понимание того, как сильно любила меня мама, пока была жива. И что я любил ее так же, и давал ей понять, что я знаю, как она меня любит. И она тоже была довольна этим. Она говорила, что это большая удача – иметь такого любящего сына.

Ее смерть стала неожиданностью. Потому что я знал, как она меня любила, как желала мне добра, и это было, как если бы обрушились горы, и не осталось ничего. Тогда и мне стало не хватать того большого якоря, каким, возможно, подсознательно, она была для меня. Я всегда считал себя сильным. Должен признаться, я думал, что она сильная женщина, и себя считал также сильным, в том числе и потому, что об этом мне говорила она. Она говорила: «В тебе есть сила, которой нет даже у меня, а у меня всегда все ходили по струнке». Она всегда так говорила. Но, когда она умерла, я понял, что настоящей силой обладала именно она. Я не плакал, как плакали все вокруг. Клаудиа, например, очень переживала мамину смерть. Странно, но она переживала так, будто умерла ее собственная мать. Помню, что, пока гроб вносили в церковь, я пошел к священнику, предупредив Клаудиу: «Подожди меня, я сейчас вернусь». Я зашел в ризницу и сказал священнику: «Послушайте, я Вас прошу, когда Вы выйдете в церковь и станете говорить, расскажите о Рае ». Священник посмотрел на меня в замешательстве. «Хорошо, но почему Вы просите меня об этом?» «Расскажите, – говорю, – о Рае. Скажите, что моя мама сейчас на пути туда. Вы никогда не говорите об этом важном моменте». Я почти разозлился. «Простите, но если Вы находите золото, что Вы делаете? Держите его в кармане и молчите? О чем Вы рассказываете? Рассказываете и рассказываете о железе? Расскажите же о золоте, именно о нем, расскажите! Скажите всем, что мама теперь идет в Рай». «Ну конечно, я скажу об этом». «Это важно для меня. Вы должны об этом сказать, потому что мне очень грустно. Мне нужно это услышать». «Будьте спокойны». Он вышел и произнес прекрасную проповедь. Он сказал: «Наша сестра Джудитта, – назвав ее так, он вернул ее нам, и потом, она как будто стала ребенком среди других, – наша сестра Джудитта внезапно оставила нас, но и сейчас она жива, находится между нами. И, в то время как все плачут, она, возможно, улыбается». В общем, он сказал настолько сильную речь, что после я опять зашел к нему и сказал: «Благодарю Вас». Он был рад. Чувство крушения пришло потом. И я считаю, что меня сильно поддержала вера, не то, думаю, я бы тотчас впал в шок, как мой брат, который тоже верующий, но не так глубоко, как я.

Причащение карамелью

Перед маминой смертью случился один маленький эпизод. Это было накануне вечером. Ей уже было очень тяжело. Она ела пирожное и даже не имела силы его проглотить. Однако она все понимала и была похожа на маленькую девочку, беззащитную, потому что она была немного полновата. Однажды нужно было, чтобы ее раздели, практически донага, в моем присутствии, и я впервые увидел ее обнаженной. И она, всегда бывшая такой сдержанной, говорит: «Вот, теперь я должна раздеваться перед тобой». «Да, – отвечаю, – нужно же наконец посмотреть, как ты сложена, потому что в одежде ты выглядишь хорошо, но кто знает? Раздевайте ее, снимайте все». Я точно помню, что не видел практически ничего, потому что она была толстушка – живот, полные ноги, но странным образом, кожа у нее была гладкой, как у двадцатипятилетней. «А ты знаешь, что кожа у тебя, как у ребенка, хотя тебе 77 лет?», – удивился я. «Ты видел?», – отвечает. «И знаешь, почему? Потому что я свою кожу не натираю, как эти две вертихвостки», – повернулась она к раздевавшим ее дочерям.

Она казалась ребенком и вела себя как ребенок. Потом вдруг она перестала кого-либо узнавать. Врач сказал, что она впала в кому. И мы все остались с ней бодрствовать. Вот. Вдруг она открыла глаза, и тогда моя сестра позвала ее: «Мама, мама, ты меня слышишь?» Она посмотрела на сестру и ничего не сказала. Потом она зашевелилась и говорит: «Приподнимите меня» И все бросились ей помогать. Она даже дышала с трудом. Помню, мы все были вокруг нее. Была и Клаудиа, которая немного боялась, потому что в такой ситуации нервничают, да? Мама посмотрела на всех, оглядела комнату. Дышать ей было все тяжелее. Тогда, чтобы разрядить атмосферу, мы стали смеяться. Стало легче, и моя сестра спросила: «Мама, хочешь чего-нибудь, хочешь карамельку?» Она ответила: «Да. Там были конфеты, которые я спрятала месяц назад в ящике, они должны быть еще там, под чулком». И тогда она съела одну конфету, и каждый из нас взял по штуке. И я тоже взял и съел. Было два-три часа ночи. И вдруг ее глаза остановились на Клаудии, стоявшей напротив. Мама встрепенулась: «А ты?» Тогда Клаудиа жестом показала, что не хочет. «А ей, почему ей не дали конфету?» «Наверное, потому, что она не хочет». «Нет, не потому, что не хочет. Это вы ей не дали. Дайте ей конфету. Ты же ее хочешь, правда?»

Клаудиа сказала: «Нет». А мама: «Ешь». И тогда Клаудии пришлось взять конфету и съесть. Это было своего рода причащение. Именно так.

Улица Глюка

Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. И эту страстную, такую глубокую грусть по прошлым временам, по тому, как жили раньше, – эту травму я получил, когда должен был покинуть улицу Глюка и перебраться в центр. Это потрясло меня навсегда. Потому что именно на улице Глюка я понял некоторые вещи, некоторые ценности. Я, например, очень хорошо помню свое детство, и почти все воспоминания начинаются с послеобеденного сна. Это время для меня – лучшее время дня. В моей голове, и теперь тоже, вечные четыре часа пополудни. Итак, я помню, что там было, что случалось со мной там. В глубине улицы Глюка был рынок, рыбный, который сохранился до сих пор, и он был неплохим, несмотря на то, что построен был с учетом некоторых современных критериев. Однако он был невысокий, и мне нравился. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать, а люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах – женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень, это заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других, видеть круговорот жизни. То, что теперь не увидишь, т.е., чтобы это увидеть, нужно устроить хороший праздник, с репродукторами, и даже на таком празднике внутри мы будем немного скучать.

Однажды, по необходимости, мама была вынуждена переехать, получив денежную компенсацию за тот дом на улице Глюка, потому что моя сестра выходила замуж и не могла там больше оставаться. Она должна была бы выйти замуж и катиться ко всем чертям. Но она этого не сделала. Мама, чтобы смягчить удар, подчеркивала, что мы получили подъемные и сможем переселиться в дом побольше, где будем все вместе, т.к. сестра будет жить с нами. Или, точнее, мы с ними. По этому случаю мне приснился сон, что все это уже произошло. Я подумал: “Не могу даже думать об этом... Неужели это может быть?”, а затем: “Со мной случилось то, что я не могу переубедить себя, что это может быть. Кто знает, со сколькими такое уже происходило.” В общем, о других я не думал. В тот момент я думал только о боли, которую испытывал. Святая правда, что мама в течение нескольких лет пыталась всеми способами заставить меня забыть улицу Глюка, проклиная ее: “Эта улица – я знаю, почему тебя туда тянет, потому что тебя тянет к преступникам!”, – говорила мама. Но “преступники” звучало добродушно. Она говорила, что эти, городские, были немного слишком правильные. “Ты же – сорвиголова”. Однако, мама видела, что я серьезно мучился. Когда она это поняла, она сама захотела вернуться на улицу Глюка. Из-за меня. И говорит: “Не беспокойся, Адриано, мы туда вернемся. Я, скорее всего, пойду теперь куда-нибудь консьержкой”. “Да, мама, я тоже буду помогать тебе подметать, увидишь!” Но мы так никогда и не вернулись. Когда у меня появились деньги на покупку дома, улицу Глюка перестроили, и нашего дома там больше не было. Я купил дом на улице Дзуретти, параллельной улице, там теперь живут мои сестры. Но она больше не была такой, как прежде, раньше она была полна домов, теперь там больше ничего не осталось.