Текст книги "Заххок (журнальный вариант)"

Автор книги: Владимир Медведев

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Шер удивляется:

«Не обижался?»

«Нет, никакой обиды не было, – Гиёз говорит. – Зухуршо веселый парень. Вместе со всеми смеялся».

Рано утром к воротам являемся. В полдень дэв из калитки выходит:

«Эй, талхакские, заходите».

Во двор входим, перед дворцом черная «Волга» припаркована. Справа еще один дом, небольшой. Наверное, мехмонхона, думаю. Входим. Небольшая комнатка коврами увешана, у стены курпача расстелена, на ней пятнистый дэв возлежит.

«Проверил их?» – у первого спрашивает.

Первый приказывает:

«Руки подними».

По всему телу меня охлопывает, будто подушку взбивает. Оружие ищет. Потом Гиёза с Додихудо обшаривает.

«Чисто, – говорит. – Заходите».

На резную дверь указывает. Скидываем обувь. Покойный Гиёз, бедняга, долго возится, пока сапоги стягивает. На одном чулке дырка, он и чулки снимает, приличия ради к Зухуршо босиком входит.

Эха-а-а! Это не мехмонхона, оказалось. Кабинет как в райкоме... нет, чем в райкоме, даже еще богаче. В глубине – письменный стол полированный. К нему другой длинный стол со стульями приставлен. Для заседаний. Зухуршо встает, навстречу идет.

«Гиёз, дорогой, наконец свиделись! Давно я этой встречи ждал».

В глазах счастье светится. Повторяет:

«Гиёз, ох, Гиёз...»

Будто долгожданный подарок получил. Удивительно мне: коли так, почему прежде Гиёза к себе не призвал? Почему к нему в Талхак не приехал? Вижу: даже покойный Гиёз удивляется. Хоть дружбой с Зухуршо хвалился, но подобной ласки не ожидал. Зухуршо за длинный стол нас усаживает, чай наливает, Гиёзу подает.

«Давно не виделись, дорогой. С тех времен...»

«Веселое время было», – покойный Гиёз говорит.

«Да, веселое, – Зухуршо соглашается. – И ты веселым парнем был».

Покойный Гиёз смеется:

«Э, брат, я и сейчас не совсем еще грустный...»

«Шутил много», – Зухуршо продолжает.

Вижу, нет в его глазах ни веселья, ни радости. Но покойный Гиёз того не замечает.

«Все шутили, смеялись», – говорит.

«Над кем смеялись?» – Зухуршо спрашивает.

«Просто так смеялись», – Гиёз говорит.

«Нет, – Зухуршо говорит. – Надо мной смеялись. Как ты меня называл, помнишь?»

Покойный Гиёз смеется:

«Чемпионом прозвал».

«А слова какие прибавлял? – Зухуршо ласково спрашивает. – Забыл?»

Я в душе Бога молю, чтоб надоумил Гиёза злосчастное прозвище вслух не произносить. Однако он сам догадывается, о чем речь идет.

«То шутка была, – оправдывается. – Если обидел, извини по старой дружбе».

«Шутка…» – Зухуршо повторяет.

Мрачнеет, в лице меняется, будто на мгновение какой-то джинн из него выглядывает. Мне страшно становится, думаю: «В своем ли Зухуршо уме?» Потому что представляется мне, что бросится он сейчас на несчастного Гиёза, кусать и грызть зубами начнет.

Гиёз того будто не замечает, повторяет:

«Просто дружеская шутка».

Зухуршо смеется сердечно, весело:

«Эх, Гиёз, Гиёз...»

Думаю: «Не почудилось ли?» А Зухуршо продолжает ласково:

«Веселый ты мужик, Гиёз, только шутить не умеешь. Не огорчайся, урок тебе дам, покажу, как надо».

«Хуш, хорошо, – Гиёз говорит. – За науку спасибо скажу».

Зухуршо кричит:

«Гафур, принеси!»

Пятнистый дэв входит, на стол веревку из шерсти, чилбур, кладет. Чилбур кольцом свернут, наружу лишь петля торчит.

«Надевай», – Зухуршо покойному Гиёзу приказывает.

Гиёз не понимает:

«Что надеть?»

«Петлю. Себе на шею».

Я думаю: «Зачем веревка, зачем петля? Фокус какой-нибудь? Нет, наверное, Гиёза в глупое положение поставить, унизить желает».

Наверное, Гиёз о том же думает. Спрашивает:

«Зачем?»

«Э-э, глупый вопрос задаешь. Повешу тебя».

«Друг, пожалуйста, другую шутку придумай, – Гиёз просит. – Эта очень опасная. Если что-нибудь не так выйдет, ненароком задохнуться могу».

«Обязательно задохнешься, – Зухуршо смеется. – Иначе зачем вешать?»

Гиёз тоже улыбается:

«Эх, друг, ты всегда…»

Из Зухуршо вновь ужасный джинн вырывается:

«Не смей "ты" говорить! – шипит. – Вежливости тебя не учили? Культуре не учили? Ты ко мне "джаноб", господин, обращаться должен. "Таксиром" должен величать».

И вдруг опять весело смеется:

«Вот так-то, Гиёз. – И добавляет дружески: – Ну, чего сидишь? Надевай».

Покойный Гиёз в лицо ему прямо смотрит, говорит:

«Товарищ Мухамадшоев, я в такие игры не играю».

Тогда Зухуршо пятнистому Гафуру приказывает:

«Подержи его».

Гафур стол огибает, позади покойного Гиёза встает, лапами его обхватывает. Зухуршо на почтенного Додихудо пальцем указывает, приказывает:

«Ты ему надень».

Почтенный Додихудо говорит:

«Таксир, воля ваша, но я такой грех на себя не возьму».

Тогда Зухуршо кричит:

«Занбур!»

Второй дэв входит.

«Принеси».

Дэв уходит. Мы сидим, молчим. Веревка на столе лежит. Пятнистый дэв Гафур покойного Гиёза держит. Почтенного Додихудо дрожь бьет, но держится он, страха не показывает, гордо сидит. Я думаю: «Что делать? Что делать?» Мысли в голову не идут.

Занбур входит, вторую веревку с петлей на стол кладет. Зухуршо на почтенного Додихудо указывает:

«Подержи его».

Занбур стол обходит, сзади обеими руками почтенного Додихудо обхватывает, к спинке стула прижимает.

Зухуршо в меня пальцем тычет:

«Ты, – на почтенного Додихудо указывает, – ему надень».

Понимаю, что последний мой час пришел. Ничего не отвечаю, только о том думаю, чтобы с силами собраться, достоинства не уронить.

Тогда покойный Гиёз говорит громко:

«Эй, Гафур, руки убери! Отпусти меня».

Дэв, который его держит, на Зухуршо смотрит.

«Отпусти», – Зухуршо приказывает.

Гафур руки убирает, покойного Гиёза отпускает и, как статуя, позади стула встает. Покойный Гиёз веревку берет, петлю пошире расправляет, на шею надевает. Все сидят, молчат. Второй дэв, Занбур, почтенного Додихудо держит, не отпускает. Потом Зухуршо дэвам приказывает:

«Соберите народ».

«Люди сейчас в поле», – Гафур говорит.

«Соберите тех, кто остался в кишлаке».

Занбур почтенного Додихудо отпускает, оба выходят.

До этого мига я себя ложной надеждой успокаивал. Думал, Зухуршо напугать Гиёза задумал. Злой шуткой отомстить. Теперь понимаю: раз народ собирает, исполнит, что пообещал. Вид у него довольный, будто хорошее дело сделал, своей работой гордится и тихо радуется. Опять в пиалу чай наливает, покойному Гиёзу подает:

«Возьми, пожалуйста».

Гиёз словно во сне чай принимает. Будто не понимает, что делает. Пиалу берет, отхлебывает... Мне вдруг смешно становится – как наша жизнь нелепа. Один человек другого лишить жизни собирается, чаем угощает, а тот пиалу принимает вежливо, как положено. Смех из меня наружу рвется, удержать сил нет. Сам себя слышу, сам себе удивляюсь, ничего поделать не могу – хохочу как деревенский девона-дурачок при виде осла, вскочившего на ослицу.

Зухуршо хмурится:

«Над кем смеешься?»

Я ни слова оправдания сказать не могу, ни смех остановить. Тогда почтенный Додихудо, тысячу раз спасибо, вмешивается:

«Не гневайтесь, таксир. Это из него страх смерти со смехом выходит».

Зухуршо усмехается:

«Не рано ли? Чилбур перед ним лежит».

Странная усмешка. Беззлобная и оттого страшная. Человек, который так усмехается, что угодно сотворить может. Почтенный Додихудо говорит:

«Извините нас, таксир. Мы люди простые, деревенские. Грубые горцы. Нас и впрямь, как вы сказали, никто учтивости не учил. Этот человек, Гиёз, хоть и коммунист, тоже очень темный...»

«Темнота не оправдание», – Зухуршо отвечает.

Тогда Додихудо, здесь с нами сидящий, говорит:

«Гиёз, друг, хоть и давно ты этого уважаемого человека обидел, но лучше сейчас прощения попроси. Сам знаешь, как говорится: "Если забор сто лет назад покосился, лучше сейчас поправить, чем оставить кривым стоять". Иной раз гордость смирять приходится».

Покойный Гиёз гордость свою смирить не желает. Смелый человек... Тогда Зухуршо внезапно встает, выходит, ничего не сказав. Смех мой сам собой проходит, слабость меня одолевает, подобная той, что охватывает, говорят, человека в смертный час.

Почтенный Додихудо говорит:

«Мы не знаем, что с нами будет. Этот человек способен мстить за любую мелочь. Может, еще решит нас с Ёдгором казнить. Сейчас время намаза. Давайте помолимся. Возможно, в последний раз».

И тогда Гиёз отчаяние выказывает. Конец веревки, которая на его шее висит, хватает, дергает яростно, выкрикивает:

«Зачем мне молиться?! Мне только в ад дорога. В рай никогда не попаду...»

Голову на стол роняет, в голос плачет...

На этом месте Ёдгор рассказ прервал и сам заплакал. Все тоже молчали. Наконец мулло Раззак сказал:

– Да, страшна такая смерть. Мало того, что позорная, для души губительная. Когда человек умирает, душа выходит через ноздри и поднимается к Богу. Но если смерть наступает в петле, естественный выход закрыт, и душа оскверняется, потому что вырывается через задний проход вместе с нечистотами. Она уже не может попасть в рай, а идет прямо в ад.

Ёдгор утер слезы:

– Чем мы могли несчастному Гиёзу помочь, как утешить? Тогда, в кабинете Зухуршо, он плачет, я к нему подхожу, руку ему на плечо кладу:

«Надежды не теряй, брат. Будет так, как Бог решит. Иншалло...»

С шеи Гиёза петлю снимаю, на стол бросаю. Молитвенные коврики в доме у мулло Гирдака оставлены. Расстилаем платки – у кого какой имеется. Молиться начинаем. Потом дверь открывается, Занбур кричит:

«Эй, талхакские, выходите».

Мы не откликаемся, начатый ракат до конца доводим. Занбур в кабинет заходит.

«Э, перед смертью не намолитесь. Скоро там будете. На месте Богу что надо, скажете. Идем быстрее, Зухуршо ждать не любит».

Выходим из кабинета, обувь надеваем. Почтенный Додихудо – в ичигах: ноги в калоши сует. Я кое-как, шнурки не развязывая, ступни в туфли вбиваю. Покойный Гиёз на пол садится, чулки не надевает – до того ли ему! – сапог за голенище тянет, никак натянуть не может...

Занбур говорит грубо:

«Зухуршо ждать не любит. Зачем тебе теперь сапоги? – Гиёза за шиворот хватает, рывком на ноги поднимает. – Так иди!»

Покойный Гиёз во двор босым вылетает. С дэвом из-за сапог драться – честь ронять. За золотые ворота выходим. На улице народ толпится. Женщины и старики. Видят нас, волнуются, вздыхают. Позади народа аскеры стоят, боевики. С автоматами.

«Здесь стойте», – Занбур командует, нас к забору пихает.

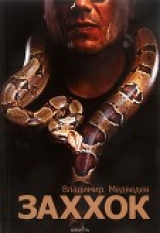

Потом золотые ворота открываются, Зухуршо выходит. Вах! Я глазам не верю. Зухуршо в камуфляж одет, на плечах у него огромная змея лежит. Как шарф, который афганцы на себя накидывают. Змея голову вытягивает, вперед смотрит. Хвостом шевелит. Змея в серых и черных пятнах, и камуфляж у Зухуршо тоже серо-черный, пятнистый. И кажется, что змея из плеч у него растет. Стоит Зухуршо, перед народом красуется. Ноги широко расставлены, голова высоко поднята. Змей на плечах шевелится. Потом смотрю, военный мужик со стороны подходит. Впереди всех встает, подбоченившись...

В этом месте рассказ Ёдгора раис перебил:

– Это, конечно, Даврон был. Говорят, он у Зухуршо военный начальник. Говорят, Зухуршо воевать не умеет. Вместо него Даврон воюет.

– Не знаю, – ответил Ёдгор. – Наверное, он. Другой не посмел бы на Зухуршо дерзко смотреть. Но тогда я о том не думаю. Гадаю, что с нами будет. Зухуршо кричит:

«Эй, люди! Надо зиерат совершить. Святой мазор Хазарати-Арчо посетить, подношение сделать».

Тогда военный мужик плюет и уходит. А Зухуршо словно того не замечает, большими шагами налево вверх по улице направляется. Дэв покойного Гиёза толкает:

«Коммунисты, вперед!»

За нами весь народ тянется. Боевики посмеиваются, позади держатся. Чтобы люди не разбегались, наверное. За кишлак выходим, вверх по тропе подниматься начинаем. Покойный Гиёз впереди меня идет, босыми ногами по острым камням ступает. Ноги медленно, с усилием переставляет, будто бурлящий горный поток – незримый, беззвучный – вброд пересекает. Будто по колено в смерти бредет.

Достигаем наконец мазора, где огромная арча, священное дерево, стоит. Все нижние ветки цветными тряпочками увешаны, как новогодняя елка в русских домах на Новый год.

Останавливаемся. Народ позади толпится. Бабы, ребятишки да старики. Еще там один русский был. Сказали: корреспондент из Москвы. Говорят, вместе с Зухуршо приехал.

Зухуршо приосанивается, змея на себе поправляет, вперед выходит.

«Люди Ходжигона, на этого человека, на коммуниста посмотрите. Он хочет, чтобы старые времена вернулись. Желает, чтобы народ от зулма, от угнетения, вновь страдал. Новой жизни помешать задумал. Но я на вашу защиту встал. Все его планы нарушил. И на ваших глазах его казни предам, чтобы на народное счастье не посягал».

Затем пятнистому Гафуру кивает, тот покойного Гиёза выводит, возле священной арчи ставит.

Почтенный Додихудо к Зухуршо подходит:

«Старые люди рассказывали, что в прежние времена в Бухаре когда человека на виселице казнили, то прежде на шее надрез делали, чтобы душа могла через горло выйти. Окажите Гиёзу милость, таксир. Прикажите, чтобы ему горло надрезали».

Зухуршо усмехается:

«Теперь не старые времена...» – и Гафуру кивает.

Гафур веревку с плеча снимает, расправляет, на шею Гиёзу петлю надевает. Покойный Гиёз выпрямляется гордо, голову высоко поднимает, кричит громким голосом:

«Люди Ходжигона! Лжет Зухуршо. Я к нему за справедливостью пришел. За защитой пришел...»

«Пусть замолчит», – Зухуршо приказывает.

Гафур шею Гиёза, как борец, в захват берет, горло сдавливает. Гиёз хрипит, замолкает.

Зухуршо кричит:

«Эй, осторожнее! Не удави его...»

Гафур захват ослабляет. Тогда Зухуршо второму дэву командует:

«Занбур, иди помоги».

Второй дэв к Гиёзу подходит, свободный конец веревки принимает, вверх смотрит, в затылке чешет, веревку измерять начинает – к плечу и вытянутой руке прикладывает, перехватывает, опять прикладывает. То на веревку смотрит, то на дерево, будто что-то прикидывает.

«Эй, мудрецы, о чем задумались?» – Зухуршо сердится.

«Зухуршо, как быть? – второй дэв, Занбур, в ответ кричит. – На нижней ветке вешать, у него ноги до земли достают. Если на той, что повыше, веревка коротка».

«Еще одну подвяжи».

«Другие веревки в конторе на столе остались».

«Эй, Занбур, ты что, в школе не учился? Геометрии не знаешь? Пусть он на нижнюю ветку залезет, а ты заберись повыше и там веревку привяжи».

Занбур конец веревки в зубы берет, подтягивается, брюхом на ветку ложится, а потом садится кое-как, ноги свесив.

Пятнистый Гафур захват отпускает, Гиёза кулаком в бок тычет:

«К нему лезь».

Гиёз на него смотрит, отворачивается. Гафур опять кулак заносит, но Зухуршо опять кричит:

«Пусть стоит, где стоит! На нижней вешайте».

«Как это?»

«А ты мозгами пошевели, если есть, чем шевелить».

Понимаю вдруг, что Зухуршо задумал. Желает, чтобы Гиёз себя унизил. Чтоб за жизнь цепляться стал, о достоинстве и чести забыв.

Тем временем Гафур приказывает:

«Эй, Занбур, слезай».

Занбур с ветки спрыгивает. Гафур конец веревки у него берет, через нижнюю ветку перекидывает. Потом петлю на покойном Гиёзе слегка затягивает, чтобы плотно охватывала, но не душила. Чилбур за свободный конец подтягивает, длину веревки выбирает, несколько раз вокруг ветки обматывает. Вдумчиво работает, неспешно, деловито. Узел на ветке завязывает, конец закрепляет.

«Готово!»

Смелый человек, Гиёз, но сейчас смотрит как ребенок, робко, растерянно. Однако страх пересиливает. Кричит громко:

«Эй, люди!..»

Я думаю: «Кому говорит, зачем? Старые люди, женщины, что они могут? Их удел – подчиняться, терпеть. Это он ко мне обращается. Я мужчина, я сильный...» А потом себя спрашиваю: «Почему молчишь, Ёдгор? Человека на твоих глазах убивают. Односельчанина. Ты стоишь, смотришь... Почему вступиться за него боишься?»

Здесь Ёдгор замолчал, рассказ прервал. Затемсказал:

– Это в моей жизни самый страшный миг был. Не потому, что казнь страшна. Потому что слабость свою ощутил. Как буду себя уважать? Последний час Гиёза наступил, а я и смотреть не могу, и отвернуться не в силах. Гиёз к людям обращается. Пятнистый дэв с ним рядом, сигнала ждет. Занбур в сторону смотрит – туда, где женщины стоят. Наверное, молодых разглядывает.

Потом Зухуршо говорит:

«Во имя Бога... Омин».

Гафур головой согласно кивает: «Хоп», Гиёза по ногам с силой бьет. Подсечку как борец проводит. Гиёз опору теряет, на веревке повисает. Женщины разом: «Ох! Вайдод!» – кричат. Плачут, отворачиваются. Глаза рукавом закрывают. Вижу, корреспондент из Москвы тоже, бедный, плачет. Тоже Гиёза жалеет.

«Эй, бабы! – Зухуршо кричит. – Всем смотреть! Кто смотреть не станет, тому плохо будет...»

Кое-как женщины опять к дереву поворачиваются, искоса, робея, на несчастного Гиёза, повисшего, смотрят. Сильный человек, Гиёз, упорный. На ноги встать пытается. Руки поднимает, за веревку хватается. Ноги подтягивает... Встает! Лицо от натуги красное. Пальцы под петлю запускает, распустить силится.

Тогда Гафур опять мощную подножку ему дает. Ноги из-под Гиёза опять вылетают, он на веревке повисает, пальцы петлей прижаты. Очень сильный человек, Гиёз. Опять ноги под себя подбирает, опять на ноги встает.

«Зухуршо, надо ему руки связать», – Гафур предлагает.

«Не надо, – Зухуршо смеется. – Какой ты палвон, если с деревенщиной справиться не можешь? Может, в гуштин1 с ним поиграешь? Поберегись, Гафур, он ведь тебя поборет».

Сердится Гафур. Злится. Изо всех сил Гиёза по ногам пинает. Но Гиёз опять встать силы находит. Не удается Зухуршо его сломать, мужественно Гиёз за жизнь борется. До последнего вздоха. И вздохов уже не осталось, дышать нечем, но борется.

Тогда Гафур второго дэва, Занбура, окликает:

«Кончай на баб глазеть. Помоги».

Занбур не понимает, смотрит тупо.

«Что делать?»

«Что делать, что делать! Ноги ему подними».

Занбур нагибается, правую босую ногу Гиёза подхватывает, вверх поднимает. Гиёз на одной ноге удерживается. Гафур по ноге бьет. Несчастный Гиёз повисает, свободной ногой в воздухе шарит, опору найти не может. Руками за веревку ухватиться пытается, веревку найти не может. Трепыхается, бьется, как рыба на берегу.

Я больше смотреть не могу. Глаза закрываю. Слышу, почтенный Додихудо шепчет суру Ёсин, которую умирающим читают. И еще слышу – не то хрип, не то стон. Слышу, Гафур кричит:

«Крепче держи! Не отпускай».

Потом тишина. Я глаза открываю, на арчу не смотрю. Зухуршо к нам оборачивается:

– Суд мой суров, но справедлив. Каждый по своим делам получает. Этот человек передо мной провинился, я его наказал. И ваше дело решу по справедливости. Отниму у Ёра пастбище. Вазироны не будут им владеть...

И мы опять не знаем, печалиться нам или радоваться. Кровью сердец оплакиваем несчастного Гиёза, а души ликуют из-за обретенного пастбища.

Зухуршо приказывает:

«Не снимать! Пусть висит. Старик из Талхака, ты понял? Не снимать. Это мое мазору подношение».

Здесь Ёдгор вновь замолчал, а вместо него закончил престарелый Додихудо:

– Потом разрешил. Передали нам его слова: «Повисел и хватит с него чести. Смердеть начнет, святой мазор зловонием осквернять. Пусть талхакцы своего протухшего парторга забирают». Мы сняли, домой повезли...

Ёдгор спохватился и, не желая уступать роли рассказчика, продолжил:

– Да, домой везем. Едем, печалимся, Шер говорит:

«Двигатель не зря стучал. Войны испугались, теперь покойника везем. Потому и говорят: коли смел – обретешь, если трус – пропадешь».

И тут Шокир из темноты свое слово ввернул:

– Говорят и по-другому: «Когда теленок умирает, корова дойной становится».

Поморщились мы, но никто Гороха не одернул, чтоб даже намека не возникло, что неуместная эта поговорка может относиться к покойному Гиёзу.

Престарелый Додихудо сказал:

– Гиёз пастбище кишлаку вернул.

– Да, – согласился счетовод, – покойный Гиёз за всех жертвой стал.

– Не мы его в жертву принесли, – уточнил мулло Раззак.

Раис сказал:

– Скота уже нет. Поздно, поздно мы свое пастбище назад заполучили.

– Нужно его вазиронцам в аренду на год отдать, – предложил счетовод. – Все равно их скот половину травы объел. Пусть за пользование нашим пастбищем часть нового приплода нам отдадут. Или деньгами можно взять.

– Приплодом лучше, – решил раис. – Да и маток бы несколько в придачу.

– Считать надо, калькуляцию составить надо, – сказал счетовод.

Начали спорить, судить да обсуждать, как вновь обретенным пастбищем распорядиться. И только я выкрикнул бессмысленный вопрос, заранее зная, какой получу ответ:

– Почему?!

Все замолчали, удивившись. Я спросил:

– Мулло, скажите, как такое может быть? Почему один человек – злой, плохой человек, недостойный – может рая лишить другого человека? Хорошего, достойного...

Мулло Раззак сказал:

– Злой человек – тоже Божье орудие.

– Значит, тот человек, которого он рая лишил, не воскреснет? Не оживет в Судный день, когда все правоверные встанут из могил?

– Увы, – сказал мулло.

– Но почему?! Почему?

– Не нам то знать.

И я зарыдал. Рыдал громко как ребенок. Помимо моей воли вырывались эти слезы.

– Эх, Джоруб, Джоруб, – сказал мулло. – Не плачь, успокойся. Грех сокрушаться, смирись. Такова судьба.

Но я не хотел успокаиваться. Я не мог смириться. Я образованный человек. Я анатомию, физиологию, высшую нервную деятельность человека изучал и знаю, что души не существует. Но я горько плакал о том, что душа моего брата Умара в момент смерти вышла не через нос, а улетучилась через неподобающее отверстие, и теперь мой бедный покойный брат никогда не достигнет рая.

6. Олег

Странное двойственное чувство...

Никогда прежде мне не доводилось столь обостренно чувствовать материальность мира. Ярко освещенные горные вершины врезались в опрокинутый ультрафиолетовый аквариум неистово синего неба. Холодный воздух сгустился в прозрачный ледяной коллоид. Под ногами незыблемо покоилась базальтовая плоскость, на которой высилась священная арча. Вещественность субстанции достигала максимального предела и, тем не менее, ее плотность, казалось, многократно возрастала в центральной зоне – там, где с ветки дерева свисал, касаясь ногами земли, труп повешенного.

И вместе с тем, окружающее казалось абсолютно нереальным. Стоя в одиночестве на опустевшей поляне, я слышал вдали смех боевиков, спускающихся по тропе. Я видел, как солнце будто обезумевший гиперреалист обрисовывает узкими черными тенями каждый выступ, каждую трещину, каждый бугорок на каменных склонах. Студеный ветер холодил лицо и горло. Однако меня здесь словно не было. Я видел, слышал, осязал, сознавал, но сам отсутствовал. Мне чудилось, что я заглядываю в ущелье откуда-то из иной реальности...

В каком-то смысле, это иллюзорное ощущение соответствовало действительности. Мое присутствие ничего не меняло. Ни на йоту не повлияло на произошедшее. Более того, я будто был отделен от здешних людей другим измерением. Они смотрели на меня и будто не видели. Как в фильме «Призрак». Мне даже не приходилось напоминать себе: это чужая страна, и я – посторонний...

Нелегко считать чужой землю, где родился, провел детство, отрочество и... Нет, юность пришлась на Ленинград. После смерти отца мама переехала к бабушке и утащила меня из солнечного края в туманную северную Пальмиру. Пришлось нехотя врастать в холодную почву, заводить новых друзей и скучать по старым. Я тосковал по свету, теплу, ярким краскам, пряным родным запахам, душевным людским отношениям. Катастрофически недоставало солнца. Особенно зимой. Четыре часа дня, а на улице темень глухая, как в полночь, фонари, слякоть...

Из-за ностальгии я после школы поступил на Восточный факультет и придумал утешительную формулу: «Таджикистан – родина, отечество – Россия». Правда, несколько лет спустя родина и отечество разбежались в разные стороны, а я оказался в роли дитяти из распавшегося семейства.

Так что ныне я здесь чужак. На мне нет ответственности за то, что происходит. В этом мире я только прохожий. Мое дело – наблюдать и не вмешиваться. Но сколько себя ни убеждал, на душе было по-прежнему мерзко. Казнь потрясла меня. Я снимал машинально, почти не глядя в видоискатель, и все же снимал. Съемка была моим оправданием. Я не мог остановить казнь, а фотокамера как бы подтверждала мое право не вмешиваться, оправдывала мое невмешательство. Мы, репортеры, – всего лишь свидетели, мы не участвуем в событиях, мы всего лишь фиксируем... Очень удобно этим «мы» причислять себя к сообществу, в котором такая позиция не просто правило, но закон, и, стало быть, мне лично не в чем себя винить. Такова, мол, профессия, и не прихоти ради я здесь...

Лукавлю лишь отчасти. Я действительно стал репортером. Еще до начала войны переехал из Питера в Москву и чудом устроился в газету «Совершенно секретно». Редакция послала меня в Таджикистан, а я был рад возможности побывать на родине и хоть как-то соприкоснуться с ее судьбой в страшное время гражданской бойни.

Война вспыхнула около года назад, в конце июня девяносто второго года. Именно вспыхнула – клише, несмотря на его банальность, точно передает скорость, с какой разворачивались события. Война назревала исподволь на многотысячных митингах, и вдруг наведенное коллективное безумие в один миг выхлестнулось с душанбинских площадей и хлынуло в Вахшскую и Гиссарскую долины. Трудно описать, что тогда началось. Бились между собой отряды полевых командиров и попутно уничтожали всех «соплеменников» противника. Боевые действия более всего походили на этнические чистки, несмотря на то, что и чистильщики, и жертвы принадлежат к одному этносу. Вырезались целые кишлаки, людей убивали с изуверской изобретательностью – заживо варили, разрубали на части, пробивали ломом грудину и заливали внутрь авиационный керосин...

Из кровавой круговерти выросла фигура народного вождя – вора в законе деда Сангака. По тому, что о нем известо, – фантастическая личность. Шесть судимостей и двадцать три года в заключении. Лет пятнадцать назад, выйдя в очередной раз на свободу, он встал за буфетный прилавок, и всяк уважительно звал его дядей Сашей. Буфетчика из ресторана «Лаззат» знали все в Кулябе. В начале войны о нем узнал весь Таджикистан, а после того, как кулябцы одержали верх, он стал первым человеком в стране.

Меня командировали взять интервью у этого экзотического персонажа, рецидивиста и национального героя в одном лице. Я прилетел в Душанбе, договорился с Сангаком по телефону и приехал в Курган-тюбе. До войны я бывал в этом древнем городе, который не выглядит ни древним, ни восточным. Обычный советский областной центр, зеленый и очень уютный, как большинство городов в Таджикистане. Осенью прошлого, девяносто второго года от уюта не осталось и следа. По описаниям очевидцев, Курган-Тюбе отдаленно напоминал Сталинград: дымящиеся, разрушенные дома, безлюдные улицы, кучи мусора, покосившиеся столбы электропередач, сожженные автомобили... Город несколько раз переходил из рук в руки, и наконец в конце сентября кулябцы из Народного фронта разгромили отряды оппозиции и взяли контроль над Вахшской долиной.

Разрухи я не застал. В центре города мостовые и тротуары были относительно чистыми, а о войне напоминали лишь отдельные, покалеченные войной здания. По улицам брели редкие прохожие с тревожными и озабоченными лицами. У закрытых хлебных магазинов дожидались открытия толпы горожан.

В вестибюле гостиницы за стойкой восседала восточная красавица средних лет, полнотелая, густо набеленная, ярко нарумяненная. Мое удостоверение не произвело на нее впечатления. О знаменитой газете в Курган-Тюбе даже не слыхивали. Я любезничал с красавицей, когда в гостиницу ввалилась команда телевизионщиков. Я узнал одного из них – высокого парня в куртке «сафари». Это был Джахонгир Каримов. Знакомы мы не были, я лишь следил за его военными репортажами в «Новостях» по российскому телевидению.

С улицы донесся выстрел. Стреляли совсем рядом, напротив входа. Восточная красавица даже не дрогнула. Я обернулся. Телевизионщики спокойно возились со своим хозяйством. Джахонгир поймал мой встревоженный взгляд.

– Выхлоп. Грузовик проехал.

Пока я придумывал шутку, чтобы скрыть смущение, он понимающе улыбнулся и кивнул на мой кофр:

– Коллега?

– Вроде того.

Я шагнул к нему и назвался. Подошли два спутника Джахонгира.

– Ахмад, – представился долговязый. Оператор, судя по камере в руках.

– Он наш Би-би-си, – пояснил, ухмыляясь, второй.

И без объяснений было понятно, что он шофер съемочной группы. Я давно заметил (а в Таджикистане это проявляется особенно ярко), что всех водителей окружает особый ореол значительности. Кого бы ни возил шофер, он всегда держится немного в стороне, словно бессознательно подчеркивая свою второстепенность, социальную подчиненность и, вместе с тем, превосходство над пассажирами. Но эти трое были сплоченной, дружной командой.

Мы пожали друг другу руки, Джахонгир спросил:

– Бывал прежде в Таджикистане?

– Приходилось. Сейчас приехал к Сангаку, взять интервью.

– Олег, оказывается, вы наш конкурент, – сказал Би-би-си. – Мы тоже Сангака снимать будем. Завтра утром он в Пяндже с беженцами встречается.

– Мне на сегодня назначил, – сказал я. – На два часа.

– Я подброшу тебя в штаб, – сказал Джахонгир. – Надо туда заглянуть, разведать, что и как. Подожди меня. Только аппаратуру в номер закинем.

Штаб Народного фронта размещался в здании бывшего обкома партии. Мы вошли в просторную приемную, обставленную с провинциальной обкомовской роскошью. Слева – дверь, обитая, как принято, стеганной кожей. Рядом стол, а за ним – молодой человек в аккуратно отглаженном камуфляже. Адъютант или секретарь. Поодаль ждали приема просители: крестьяне окрестных сел, горожане, старухи... Народный фронт – единственная реальная власть в городе.

Мы подошли к столу адъютанта. Он встал и не без энтузиазма, но с достоинством пожал руку Джахонгиру. Репортера здесь хорошо знали. Я протянул редакционное удостоверение. Адъютант внимательно его изучил, вышел из-за стола и скрылся за кожаной дверью. Вскоре вернулся:

– Подождите. Только с Сангаком долго не говорите. Сегодня его японское телевидение снимает.

– Ишь ты! – присвистнул Джахонгир. – Какой канал?

– Не помню, трудное слово. У меня записано.

– Будь другом, глянь.

Адъютант замялся:

– Я тебе потом скажу.

– Государственная тайна?

– Э, секрета нет. Просто, понимаешь... – промямлил адъютант, потом махнул рукой: – А, ладно. Сейчас посмотрю.

Перед ним на столе лежал поверх бумаг короткий автомат. Должно быть, «УЗИ». Адъютант покосился на закрытую дверь Сангакова кабинета и осторожно потянул листок, придавленный ствольной коробкой.

Джахонгир засмеялся:

– Заминирован он у тебя что ли? Убери, неудобно же.

– Файзали оставил, – неловко проговорил адъютант.

Он извлек наконец бумажку и прочитал название телеканала, которое мне ничего не говорило, да и Джахонгиру, кажется, тоже. Мы отошли в сторону.

– Это он о Файзали Саидове? – спросил я.

– Ну да. Слышал о нашем герое?

Кто же о нем не слышал? Файзали – полевой командир, фигура, почти столь же ле-гендарная, как Сангак. Прославился не только своей безумной храбростью, но и жестоко-стью. Не подчиняется никому, в том числе Сангаку.