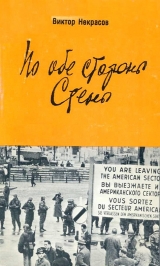

Текст книги "По обе стороны Стены"

Автор книги: Виктор Некрасов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)

14

Я один. Совсем один. Все разъехались. Семья – четверо в одной «Ауди», не считая собаки, – на юг, к морю. Друзья-иерусалимцы, а в прошлом киевляне, – на восток, туда, куда дальше на восток не пускает Стена.

Я один. В пустом Париже. Тишина, покой. Никуда не торопись (к телефону в том числе), не решай неразрешимых семейно-бытовых проблем (главная – куда деваются деньги? Совершенно непонятно), вставай, когда хочешь, укладывайся спать, когда вздумается, лежи и читай, сиди и пиши. Думай. Вспоминай. Размышляй о бренности существования, глядя в окно на ставни противоположного дома. Хотелось бы бескрайнего неба с клубящимися, розовыми от заката облаками и голубую полоску дальнего леса, но, ей-Богу, и в парижских ставнях своя прелесть. Им – из моего окна – лет сто, а может и больше. Как и всей улице, не изменившейся со времен Мопассана и Бальзака. В трех или четырех кварталах от меня, на улице Дуэ, жил когда-то Тургенев у Полины Виардо. И Гюго, и Густав Моро, и Ренуар, и Ван Гог, позднее – родоначальники сюрреализма: Бретон, Арагон, Превер, Дюамель – все они жили, писали, встречались, ссорились, мирились именно здесь, в моем девятом «аррондисменте», на соседних улицах. А дальше, выше, ближе к Монмартру – пляс Пигаль, та самая…

Вот и сижу. И пишу. Поглядываю на ставни. Они белые, с жалюзи – в Париже почти все такие, – большинство из них закрыто, парижане еще не вернулись с юга. А надоест смотреть на ставни, смотрю прямо перед собой, на стену. Это другая стена. Прекрасная. Фотографии, рисунки.

Внизу – мама. За вечерним чаем. На Крещатике 15. Сидит в своем кресле. Любимая поза, когда слушает, – сложенными руками подпирает подбородок. Беседует с кем-то из гостей. Все пьют чай. С вареньем. В открытую дверь видна спальня – карта Парижа во всю стену, на ней портрет Жана Габена…

Над мамой – панорама Киева. Тылы Большой Житомирской, заросшие кустарником холмы и овраги, вдали силуэт Андреевской церкви, шпиль «замка Ричарда Львиное сердце» – когда-то мальчишками играли мы во дворах его в «сыщиков и разбойников».

Над Киевом – сталинградская передовая. 1950 год. Пусто, голо.

И много-много еще фотографий… Иван Сергеевич прикуривает трубку. Огонь спички озаряет его горбоносое, с опущенными на трубку глазами лицо… Лёля Рабинович у приемника ВЭФ, закинув за голову руку, чуть хмельной, слушает, по-моему, «Болеро» Равеля… Исачок Пятигорский, любимый Исачок, самый умный, самый добрый, самый верный из моих товарищей. Никого из них уже нет – ни Ивана Сергеевича, ни Лёли, ни Исачка. О них потом. Для друзей. Для себя.

Вверху слева – Ваня Фищенко, лихой мой разведчик. Шарж, морда бандитская, с цыгаркой во рту. В Париж бы тебя, а?

В маленькой металлической рамке Славик Глузман. Кудрявый, совсем еще мальчик… За плечами уже шесть лет лагерей. А впереди, если выпустят, еще пять ссылки… Мама не дождалась – умерла…

Алик Гинзбург… Бородатый, с ребятишками своими. Подарил мне это фото в последний раз, когда мы виделись. На квартире у Наталии Солженицыной – Исаич был уже в Цюрихе. Звонил оттуда. И все были тогда веселы. И веселее всех Алик.

И еще много, много фотографий. И рисунков. Сохранившиеся моего брата, ультра-левые, абстрактно-футуристические. Талантлив был, а нигде никогда не учился. Семнадцать лет…

И крохотный, свешивающийся с лампы Мессершмит – Me-109. Медленно крутится на нитке, пикирует.

Все это – прошлое. Разное. И чай с вареньем, и Болеро, и братские могилы… И настоящее. Невеселое. Славик Глузман, Алик…

И между нами Стена.

Раньше она называлась Железным занавесом. В советской транскрипции обязательно в кавычках и с предварительными «якобы». Сейчас это реальность в 165 километров длиной. В самом центре, самом сердце Европы.

А теперь закройте глаза и представьте себе на минуту следующее:

Вы выходите из центрального Телеграфа – посылали кому-то телеграмму – и направляетесь вверх, по улице Горького, допустим, в редакцию «Нового мира». Идете себе, не торопясь, покуривая. Мимо «Мехов», Моссовета – направо Юрий Долгорукий на своем коне, Институт Ленина. Глазеете по сторонам. Но народу почему-то все меньше и меньше. И троллейбусов нет, машин. Миновали Малый Гнездниковский, подходите к Большому и… Из Большого Гнездниковского лезет Стена. Высоченная, метра три, а может быть и больше, гладкая, серая, сверху на распорках в виде буквы «V» колючая проволока… Вылезает из переулка, тянется вдоль тротуара, потом под прямым углом через улицу Горького и упирается в ВТО…

Стоп! Дальше нельзя!

За стеной пустырь… Нет Пушкинской площади, садика, памятника. Пустырь. До самого здания «Известий». А от «Известий» до сберкассы вторая стена. А посредине ничего, ровно, бурьян. И в два ряда, с этой и той стороны, то есть в четыре ряда – стальные ежи. Там, где был памятник, – вышка. И там, где раньше стоял Пушкин, – тоже вышка. И на ул. Чехова тоже вышка. Везде вышки…

Страшный сон. Кошмар. Бред. Кафка…

Вот так и ходит пожилой берлинец по своему Берлину. Когда-то, молодым, назначал свидания на Потсдаммерплац. Под часами на высокой башне регулировщика, хотя на крохотном этом островке и повернуться было негде. (Сохранилась только открытка – трамвай № 72, пятый номер двухэтажного автобуса, кто-то под самыми часами торопливо влезает в открытую машину, на часах двадцать минут второго…) Потом гуляли по Тиргартену, через Бранденбургские ворота выходили на Унтер ден Линден…

Аккуратненькой трапецией с закругленными углами окружает Бранденбургские ворота четырехметровая, новая, гладкая, бетонная, вместо прежней грубой, из шлакоблоков, Стена. Налево, мимо Рейхстага, к Инвалиденштрассе, к стадиону им. Вальтера Ульбрихта (а в Москве улица такая есть, и живет там мой друг по имени Юлик), направо, к тому самому Чекпойнт-Чарли, вдоль заросшего чертополохом пустыря, где была когда-то Имперская канцелярия, к Потсдаммерплац и дальше. И от Травемюнде, от Любекской бухты до Рудных гор Чехословакии, до города Аш, все вышки, вышки, колючая проволока, пулеметы, самостреляющие установки. В маленьком целлофановом конвертике (приобрел у Стены) металлический кубик 0,5×0,5×0,5 см, один из ста десяти таких же кубиков, который вопьется в тебя из самострела М-70, если отважишься пересечь границу… 1578 – запомните эту цифру – 1578 таких смельчаков нашлось за один только первый семестр 1978 года, не побоявшихся смерти, лишь бы вырваться. И еще 3764 были проданы Западной Германии за деньги, за валюту[5]5

По сведениям западноберлинского «Комитета 13 августа».

[Закрыть]. А всего бежало на Запад за всё существование ГДР – три миллиона человек! Единственная страна, в которой население уменьшается. С 19 миллионов упало до шестнадцати.

Вот так и живут берлинцы. Старики вспоминают часы на площади, где теперь пустырь с дикими кроликами (а может, и то, как кричали «Хайль», вытянув руку вперед), тридцатилетние отцы семейств помнят, что в их детстве Стены еще не было, и можно было… Ну, хотя бы сесть в метро и проехать из одного конца города в другой. А дети их, появившиеся на свет одновременно со Стеной, уже бреются, тайком покуривают, вспоминать им пока не о чем.

О чем же они думают? Отцы и дети.

И те и другие – представить только, два поколения! – родились уже при оккупации. Тридцать три года в их стране чужие войска, казармы победителей. Состояние войны не кончилось. Мир не подписан. Тридцать три года…

Так о чем же они думают? Отцы эти и дети? По эту и по ту сторону Стены?

По ту, именуемую Германской демократической республикой… Одни бегут, другие стреляют по этим бегущим, третьи смотрят западное телевидение, читают «Neues Deutschland» и вздыхают, не зная, что отвечать, когда сын спрашивает, правда ли, что есть две немецкие нации – западная и восточная.

А по эту сторону? Бежать некуда и незачем[6]6

Впрочем, читал я в газетах, что один такой нашелся. Трижды перебирался через стену. С Запада на Восток. Трижды его хватали и сажали в психушку. ГДРовцы, конечно. Потом им это надоело и обратились к ФРГшным властям – заберите его, наконец, нам он осточертел. А за лечение заплатите, даром ничего не делаем.

[Закрыть]. Читают, что хотят, пишут, что хотят, почему-то не бастуют, за кружкой пива осуждают или не осуждают Баадера со товарищи, а о Стене… Ох, боюсь, что уже привыкли. Не утверждаю, но боюсь. Возмущаются, негодуют, а она всё стоит и стоит, семнадцать лет стоит.

Что ж – стрелять по ней, атаковать ее? А детант? Не начинать же гражданскую войну, немец на немца? И гражданскую ли? Всемирный пожар.

И другое я слышал, упоминал уже об этом. Любим мы или не любим Хонекера, но понять его можно – убери он Стену, и опустеет его Германская, та самая демократическая республика. Хрущев это давно понял.

И стоит Стена, рассекает нелепыми своими выступами, зигзагами город, страну, весь мир, рассекает надвое. И у подножья ее кресты.

Дитер Вольфарт… Герда Бланк… Ганс Дитер Везер… Аксель Ханнеманн… Эрн Кельм… Хорст Франк… Ольга Зеглер… Аксель Брюкнер… Оттфрид Рекк… Вернер Пробст… Гюнтер Литфин… Рольф Урбан… Лотар Зеннманн… Школьник Берндт – 13 лет…

Их убили. Им не удалось преодолеть Стену. Пятьдесят четыре человека! (А тех, кого пуля миновала, – три тысячи – в тюрьму!) Имена этих пятидесяти четырех несли на плакатах мимо Стены те, кто привыкнуть к ней не может, те, кто по мелочам (мелочам ли?) собрали обвинения, хранящиеся в музее у Стены. Те, у кого Стена проходит через самое сердце…

Мир разделен, разрезан, разорван, растерзан надвое.

Но и там и там живут. Кто как может. Одни хорошо, но говорят, что плохо. Другие плохо, но говорят (не думают, упаси Бог), что хорошо. Третьи ничего не говорят – стреляют. Четвертые подают им патроны. Пятые только говорят, по бумажке или без. А остальные? В каждом мире по-своему, но живут…

Я жил в обоих мирах. В одном долго, в другом только начал. Одному отдал всё, что мог отдать: молодость, мечты, устремления, в какое-то время даже веру, к другому только присматриваюсь.

– Ты о прошлом не жалеешь? – спросил меня как-то мой друг.

– Нет, не жалею.

– И об ошибках тоже?

– Тоже. Они всегда чему-то учат.

– А я жалею, – сказал мой друг. – Я считаю, что у меня прошлого нет. Я учился, работал, воевал и, кажется, не хуже других, вырастил и выдал замуж дочерей и только сейчас, на склоне лет, понял, что начал жить. У меня теперь своя страна, я ей нужен.

Я могу принести ей пользу. Там я не знал, кому я приношу пользу. Поэтому у меня нет прошлого.

На этом разговор кончился. Ни один из нас не пытался убедить другого. У одного не было прошлого, но теперь нашлась своя страна. У другого прошлое было, но страну свою он потерял. А может, она его? А может, никто никого и не потерял? Только разъединили…

И всем друзьям своим, по обе стороны Стены – и тем, кто многим рискуя, будет читать эти строки, и тем, кто заходя в книжный магазин, теряется, не зная, за что ухватиться, – всем близким и далеким друзьям хочется повторить – доживем еще! И не такое было…

Себе же пожелаю – в тот радостный, светлый день протиснуться сквозь тысячную толпу в зал Мютюалитэ, подняться на сцену и пожать руку Эдуарду Кузнецову… И обнять Славу Глузмана… И выпить свои сто грамм с Аликом Гинзбургом… И слушать экскурсовода у обломка берлинской Стены, положить затем цветы у памятника Солдату в Тиргартене, на аллее 17 июня, потом пройти под Бранденбургскими воротами, выйти на Унтер ден Линден, сесть в кафе, заказать чашечку кофе с венской сдобой и попросить газету с Информационным сообщением ЦК КПСС…

Пока же – dum spiro, spero, как говорили древние римляне – пока дышу, надеюсь. Помечтаю об этом. В парижском кафе, где-нибудь на бульваре Сен-Жермен. Париж еще пуст. И я один. Торопиться некуда…

Мраморная крошка

(Быль)

На внутреннем дворике Русского музея (Ленинград). В глубине – статуя Александра III.

То ли это был съезд писателей Украины, то ли просто собрание киевской интеллигенции, посвященное единодушному одобрению очередного исторического пленума, так или иначе, но пришедшие в тот день в зал Верховного Совета были слегка обескуражены.

– Видал? – толкнул меня в бок один из сидевших рядом со мной интеллигентов, из фрондирующих.

– Что?

– А ты посмотри.

– Куда?

– Да прямо. За спиной Корнейчука.

– Ничего не понимаю.

– Вот дуреха. На нишу глянь.

Я посмотрел и обомлел. В нише, за спиной как всегда сладко и фальшиво улыбающегося Александра Евдокимовича, стоял Ленин. В прошлый раз, когда нас здесь собирали, там стоял Сталин. Теперь Ленин.

Удивительного в этом было не так уж много. Совсем недавно состоялось выдворение отца народов из мавзолея и по всей стране широким фронтом шла борьба с его изображением. Сносились памятники или, как тогда они скромно назывались, скульптурные портреты вождя со всех площадей, проспектов, улиц, железно-дорожных станций, с монументальных арок шлюзов Волго-Дона и Москва-Волги, с Выставки Передовых Достижений, со всех панно, барельефов, плакатов. Лауреатам Сталинских премий велено было поменять свои медальки с профилем корифея на другие, с лавровой веточкой… А как-то, в метро Киевская, в Москве, проходя мимо мозаического панно, изображающего Ильича в момент провозглашения им «великой социалистической революции, о которой так много говорили большевики», я невольно почувствовал на себе некий магнетический взгляд. С красного знамени, развевавшегося за спиной Владимира Ильича, на меня глядели два красных глаза над красными усами. Дзержинский и Свердлов, прижавшись друг к другу, уступали место первому соратнику, следов которого нельзя было уже обнаружить, остался только зловещий контур, глаза и усы. Через неделю возле мозаики был сооружен забор, а еще неделю спустя сверлящие глаза исчезли, камешки переложили.

Такова была ситуация в стране.

В перерыве интеллигенты пошушукались, похихикали и, выпив в буфете свои сто грамм, к вечеру разошлись по домам. Ленин с завистью провожал их из ниши слепым мраморным взглядом.

Пересекая парижскую площадь Вандом я всегда задираю голову и смотрю на кажущуюся такой маленькой фигурку, венчающую колонну.

О слава, слава, думаю я, глядя на бронзовые изваяния великого императора, как быстротечна ты, как мимолетна, изменчива и капризна. И сколько суеты вокруг…

Вандомская колонна…

Великая армия! Победы Наполеона! Аркольский мост, Египет, Моренго, ядра и пушки Аустерлица из которой вылита она. Величественная, трагическая судьба.

Недавно попалась мне в руки книга под названием «Вандомская площадь», толстая, с множеством картинок и старинных гравюр. Теперь я все знаю.

Когда-то называлась она площадью Людовика XIV Великого или площадью Завоеваний. И в центре ее, в присутствии самого Короля – Солнца, воздвигнут был памятник. Красивый как Бог, в римских доспехах и пудренном парике, что в свое время вызывало улыбку, король властной рукой сдерживал строптивого коня. Но не прошло и ста лет, как его свергли взбунтовавшиеся санкюлоты. И осталась от Короля-Солнца только одна бронзовая ступня в римской сандалии, бережно хранящаяся сейчас в Лувре.

Какое-то время площадь, переименованная в площадь Пик, пустовала. Осиротевший пьедестал служил иной раз театром для пышных погребальных церемоний героев Революции.

Со временем Конвент принял решение воздвигнуть на этом месте колонну, восславляющую Францию. Но только при Консульстве проект начал осуществляться. 14 июля 1800 года, в день годовщины взятия Бастилии, министром внутренних дел Люсьеном Бонапартом, в торжественной обстановке, был положен первый камень в основание будущей колонны. И вот тут-то Наполеона, тогда еще генерала Бонапарта, победоносно завершившего Итальянскую кампанию, вдруг осенило. Увидев в Риме колонну Траяна, символ великих побед римского императора, он вознамерился целиком перенести ее в Париж, на место Траяна водрузив Карла Великого. Статую его, сидящего на троне, специально привезли из Экс-ан-Прованса. Но события тем временем бурно развивались. Пока соображали, как доставить из Италии во Францию мраморную колонну, молодой генерал успел стать императором и после победы под Аустерлицем ему пришла в голову новая гениальная мысль – из пушек и ядер великой битвы отлить колонну, копию траянской, как символ его, Наполеона, побед… Подписан был указ и началось строительство. А через четыре года бронзовый император в лавровом венке и римской тоге, милостиво глядел на простершийся у его ног Париж с высоты сорокаметровой колонны в день ее открытия 15 августа 1810 года.

Но еще через четыре года пришли союзники и пришлось завоевателю Европы уступить место белому стягу с бурбонскими лилиями. А тому, в свою очередь, в период Ста дней – трехцветному, сине-бело-красному.

И только через шестнадцать лет, в 1831 году, по велению короля Луи-Филиппа, Наполеон вернулся на свое место. Но на этот раз не в римской тоге, а в простом походном сюртуке и треуголке, каким помнили и любили его ветераны былых походов. Племяннику же великого императора, Наполеону III, одеяние сие показалось прозаичным и фигуру сменили на новую, обрядив по-прежнему в тогу. Прозаичного же перенесли на площадь Курбвуа, ныне Дефанс.

Но на этом не кончилось. Только началось. Началось главное. Парижская Коммуна. Свергнуть тирана! И тирана, и колонну! Поручили прославленному Курбэ, ярому коммунару. Площадь усеялась обломками. Но на второй же день после взятия Парижа (и на пятый после свержения), версальцы издали приказ о восстановлении колонны. И поручили тому же Курбэ…

И стоит с тех пор, на той же колонне, третий Наполеон. Склеенный, реставрированный и снова в венке и тоге, и на него-то я и задираю голову, когда прохожу по Вандомской площади.

Ну, а тот, в походном мундире? Тоже досталось. Пруссаки собирались, овладев Парижем, проволочить его на веревке до самого Берлина. В самые последние дни осады, мэр Парижа Араго и Префект полиции Кератри неожиданно отдали приказ – статую срочно демонтировать и переправить в Отель Инвалидов. На плоту, по Сене. Бои помешали и императора в сюртуке бултыхнули в Сену. И пролежал он там, на дне, всеми забытый, сорок лет. Только в 1911 году вспомнили, выудили и водрузили на почетное место в Отеле Инвалидов, том самом, где покоются в порфировом саркофаге останки Наполеона.

Такова история многострадальной колонны, украшающей и поныне площадь, носящую имя незаконного сына Генриха IV, Сезара де Бурбон, герцога Вандомского, женившегося по высочайшему указанию на дочери короля, своей сводной сестре.

Суета сует и всяческая суета… Сколько зависти, интриг, корыстолюбия, тщеславия, любви и ненависти сплетается вокруг имен людей, признанных Историей великими.

И проходя по площади, историю которой я только что поведал в самом сжатом изложении, я невольно мысленно переношусь в град Петров. Медного всадника, и того, у Инженерного замка, вихри революции пощадили. Даже Николая Палкина возле Исаакия не тронули. А вот на Александра III почему-то обиделись. Сначала обозвали «пугалом», как окрестил его в своем полуграмотном четверостишьи, высеченном на пьедестале, Ефим Придворов, он же Демьян Бедный, а потом взяли и снесли. Не понравился кому-то из отцов города, возможно, самому Жданову. И сослали во двор Музея Русского искусства, того самого, который носил когда-то его же, Александра III, имя. И сидит он там до сих пор на своем тяжеловесном коне – одно из лучших произведений талантливейшего скульптора Паоло Трубецкого – вот уже сколько лет скучает в замусоренном музейном дворе и можно было его видеть сквозь решетку, а теперь, говорят, досками забили – нечего глазеть…

И в Киеве есть свой скучающий царь, тоже во дворе музея, тоже Русского искусства – Александр Второй. Стоял когда-то у входа в Купеческий сад, на Царской, потом III-го Интернационала, потом Сталина, а теперь Ленинского Комсомола площади и тоже кому-то стал мозолить глаза, и препроводили его в крохотный тесный двор музея, где случайно и обнаружил его, Царя-Освободителя, убитого сто лет назад фанатиком, невольно ставшим прародителем нынешних террористов.

Вряд ли они вернуться на свои места, эти цари. Не до них сейчас. Впрочем, в Восточном Берлине, «Старый Фриц» – Фридрих II, вернулся вдруг на Унтер-ден-Линден, на то же самое место, где когда-то стоял. Я видел его. Говорят, сам Хоннекер велел. Велел же Сталин всех Кутузовых и Суворовых когда надо вспоминать. Только Скобелева почему-то обошел.

Неисповедимы пути тираньи…

Пришел ко мне как-то Толя, скульптор. Усталый, невеселый. Потребовал чаю, водки он не пьет, стал жаловаться на жизнь. Заказов нет, конкурс на памятник Воссоединения второй год уже тянется, в Худфонде отказали в инструментах, распределили среди боссов. Одним словом, хреновина сплошная.

– Нужен мне мрамор. Задумал одну штуку. Рыскаю по всему городу, с огнем не сыщешь. Клянчил на Байковом кладбище, заломили такую цену, что хлопнул дверью и ушел.

– Постой, постой, Толя, – перебил его я. – Кажется, я могу тебе помочь. Ты в универмаг на площади Победы не наведывался?

– В универмаг, на площади Победы? Нет, а что?

– А ты загляни.

– Зачем?

– Сходи во двор, посмотри по сторонам, потом доложишь мне.

– Не понял.

– Сходи, сходи, есть там, говорят, кое-что интересующее тебя.

– Мрамор?

– Вроде.

– В универмаге? Мрамор? Ты спятил.

– Да не в самом универмаге, а во дворе, говорят тебе, вот бестолковый. Могу с тобой сходить, если хочешь.

– Хочу.

И мы двинули.

Пришли. У ворот сторож. Куда? Есть дело. Какое? Сунули трояк, пустил.

Двор как двор. Доски, ящики, ворох картонных коробок, мусор, грязь, облезлые коты. Был обеденный перерыв. В углу, у стены, примостившись на длинном ящике, четверо работяг раздавливали свою поллитровку. Увидев нас, хмуро покосились, но занятия своего не прервали.

Мы подошли, «приятного аппетита», сказали.

– Вам что, хлопцы? – а сами усердно чистят колбасу, то ли украинскую, то ли краковскую.

– Где же это вы такую закусь достали? – спрашиваем.

– А что, давно не видели?

И только тут я увидел, на чем они свое лукуллово пиршество устроили. Сквозь наспех сбитые доски длинного ящика, на котором они примостились, на меня глядел никто иной, как сам отец и учитель. Я толкнул Толю в бок – глянь-ка. Тот обомлел.

Работяги весело смеялись.

– Вот за него и пьем, сердешного. За упокой души, так сказать…

И выпили. Хрякнули, принялись за колбасу. А мы, как завороженные, не могли оторвать глаз от белевших сквозь щели мраморных маршальских регалий – погон, орденов, дубовых листьев на фуражке, от руки, опирающейся на какую-то тумбу.

– Может, и вы хотите помянуть старика?

Естественно, с нами была поллитровка, так, на всякий случай. И мы подсели.

Разговор о покойнике, на гробу которого мы мирно расположились со своей трапезой – сука, мол, сука, народу перевел, не сосчитаешь, но порядок при нем все же был, не то, что при нынешних пердунах – постепенно перешел на более животрепещущие темы – где что достать, как кого обмануть.

Расправившись с колбасой, оказавшейся венгерской и содержимым бутылок, работяги стали прощаться, как никак рабочий день, а мы начали соображать, как овладеть содержимым ящика.

– Придется тебе, Толечка, к директору универмага направиться. Его никак не миновать.

– Придется, – вздохнул Толя и посмотрел на часы, до закрытия было еще далеко.

– Жду тебя вечером с докладом.

– Жди, – уныло ответил Толя.

На этом мы расстались.

Прошло дня три, четыре. В тот вечер Толя не пришел, на следующий явился. Сияющий.

– Можешь поздравить!

– Да ну!

– Так точно. Сделка сделана. По всем правилам. С приложением печати.

Он бережно вынул из бокового кармана достаточно уже помятую, вчетверо сложенную бумажку.

Я прочитал и не поверил своим глазам. На бумажке было написано:

Справка

Дана сия товарищу такому-то, в том, что такой-то (имя, отчество, фамилия, профессия, адрес, телефон) приобрел за наличный расчет столько-то килограмм мраморной крошки, отпущенной ему универмагом «Прогресс» из расчета столько-то рублей за килограмм крошки, уплатив итого столько-то рублей ноль-ноль копеек.

Директор универмага «Прогресс»

Подпись – не то Коломейченко, не то Бакалейщиков.

Киев, дата, круглая печать.

Я только переводил глаза с бумажки на Толю, с Толи на бумажку.

– Вот это действительно, сик транзит глориа мунди, – выдавил я, наконец, из себя. – Крошка! Не больше, не меньше, как крошка… Удавиться…

Толя весь трясся от хохота.

Представляешь, этот хмырь долго не мог решить, как написать – бой или крошка. Все колебался. Бой, похоже на битву. Неловко как-то… Сталинградская битва, Курское сражение, бои в излучине Дона. И вдруг осенило – крошка, мраморная крошка… Гений, ничего не скажешь.

Все обошлось в какую-то смехотворную сумму, не помню уже, какую – то ли тридцать, то ли триста рублей. По случаю удачной сделки тут же побежали в гастроном.

Через неделю ящик со всеми предосторожностями был внесен теми же работягами за приличное вознаграждение плюс поллитровка в толину мастерскую. В тот же вечер праздновали новоселье. Собралось человек десять художников и скульпторов, пьянствовали до утра. Сначала обсуждали, что дальше делать с «крошкой» пилить ли, отсекать, сохранить ли голову – потом переключились на политику, Хрущева, собственные дрязги, к утру вконец изнемогли и завалились спать.

На этом поставим точку.

И вот, столько лет спустя, проходя по Вандомской площади, я неизменно задаю себе вопрос – стоит ли быть завоевателем, императором, отцом и учителем, гением всех времен и народов?

Вряд ли. Уж больно хлопотно после смерти.