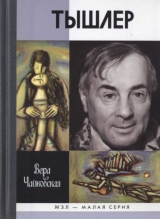

Текст книги "Тышлер: Непослушный взрослый"

Автор книги: Вера Чайковская

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)

В пушкинских черновиках стихотворения «Воспоминание» есть строки о двух женщинах – ангелах, посланных ему некогда судьбой. Теперь же, умершие, они встают перед ним «с крыльями и пламенным мечом». Какие-то сходные трагические переживания были и у Тышлера, отразившись в работах серии «Казненный ангел».

С этими переживаниями связана и апокалиптическая, на предельных нотах экспрессии написанная и нарисованная серия «Набат», героями которой тоже становятся «крылатые» существа, оповещающие мир звоном колоколов о возникшей опасности. Начатая во второй половине 1960-х годов, она продолжится до конца жизни, сопровождая какие-то моменты горечи и отчаяния.

Но даже эти апокалиптические композиции поражают фантастической причудливостью. Колокола то находятся внутри крыльев звонящей в них полуобнаженной кричащей женщины (1968), то представляют собой завершение коромысла, которое держит на плечах тоже полуобнаженная, но более гармоничная золотоволосая крылатая женщина, – а в них изо всех сил звонят маленькие ангелочки (1979), то этот колокол держат «зависшие» в небе ангелы-амурчики, а звонит в них исступленная женщина, напоминающая косо поставленную «падающую» башню (1971). Все эти композиции вынесены в «открытый» космос, и в них развертываются «небесные мистерии».

Этот «набатный» колокол мы увидим в одной из последних работ художника, написанной в год смерти, где толпы взволнованных людей взбираются по узким лестницам своего сказочного жилища («Верблюд» из серии «Архитектура. Сказочный город», 1980).

Но Тышлер не был бы Тышлером, если бы не попытался отыскать какую-то альтернативу апокалипсису. Ею стала тоже «космическая» и тоже «мистериальная» серия «Благовест» (впоследствии по цензурным соображениям переименованная в «Мир миру»), начатая в том же 1968 году и тоже писавшаяся до конца жизни. В ней летящий над землей крылатый ангел с трубой, звучащим рогом, а иногда и с гитарой, – разносит повсюду радостную весть. Причем пейзажи, над которыми он пролетает, часто напоминают виды Вереи.

В двух этих сериях художнику удается трансформировать свои страхи, сомнения и надежды в работы общечеловеческого звучания.

Кстати сказать, живописная и графическая серия «Фашизм», начатая тоже в 1960-е годы и продолженная в 1970-х, в этом отношении мне представляется несколько «головной», публицистически однозначной, хотя у Тышлера и тут, как прежде в серии «Махновщина», были личные мотивы для ненависти к фашистам – они убили его брата.

Тут «неживое» окончательно мертвеет. Ощетинившиеся жерлами пушек механические монстры слишком «эмблематичны», чтобы вызывать живые эмоции, будить воображение. Тут зло явлено в своей голой прямолинейности и однозначности, без тех сложных обертонов, которыми сопровождается образ черта-демона, да и позднего Махно.

Личная подсветка в тышлеровских работах необычайно важна!

Ведь даже в такой «чувственный» мотив, как «обнаженная», он, под влиянием каких-то тревожных и горестных мыслей и воспоминаний, может внести иной, чем прежде, трагический оттенок, что мы видим в работе 1968 года из серии «Обнаженная».

Тут снова комната со скамейкой и зеленым ковриком под ногами у юной девушки, печально склонившей голову и скрестившей руки.

Одежда не победительными крыльями поднята над головой (как было в образах, навеянных Флорой), а спустилась к ногам. Замкнутое пространство комнаты, на этот раз не прорезанное окном, дано в какой-то фантастической, едва ли не «обратной» перспективе древнерусского искусства с нагромождением скошенных, непараллельных прямых. К древнерусскому искусству отсылает и условная трактовка тела, в особенности – скрещенные руки-палочки. Перед нами словно юная мученица, ожидающая казни. Образ восходит явно не к Флоре, возможно, это «вариации» на тему Татьяны Аристарховой.

Но все эти и трагические, и лирические, и жизнеутверждающие мотивы 1960-х годов так или иначе передают жизнь души «очнувшейся», деятельной, невероятно чутко реагирующей на все вокруг…

Выйдя из больницы, Тышлер в июле 1963 года пишет дочери о своей новой жизни, определяя новый статус Флоры Сыркиной. Это ему необходимо сделать. Ведь обе женщины друг друга недолюбливают. За Тышлера всегда идет «борьба».

Привожу выдержки из этого письма:

«Ты, Беллушенька, спрашиваешь… кто за мной присматривает – отвечаю: Флора – она все время со мной и готовит она же и очень вкусно, чего не ожидал».

Это некий «укол» дочери. Настя и Белла – «хозяйки», а «интеллектуалки» никогда «хозяйками» не были, но вот привередливый Тышлер заявляет, что Флора «вкусно готовит». Он может с гордостью сообщить дочери, что не просто «не одинок», но окружен заботой. Флора устроила празднование его дня рождения 26 июля. (Эти даты были, как мы знаем, для обоих очень важны.) Тышлер описывает, как весело проходило застолье (где ему приходилось быть только свидетелем – ни пить, ни есть), и в конце мягкий упрек дочери: «Было много телеграмм, кроме тебя и Саши, все поздравили меня».

Можно предположить, что детей (как это часто бывает) не устраивала перспектива новой женитьбы отца. А в 1964 году он и впрямь оформил свои отношения с Флорой. Сбылось его пророчество в давней работе «Еврейская свадьба». (В 1964 году возникло «Падение ангела» как реакция на бесконечную перед всеми близкими «виноватость»!)

Между тем Тышлер Флору любил! Но любил он и своих детей. Примирить эти «стороны» было, как всегда, невозможно. Настя детей Тышлера не очень привечала. Холодные отношения сохранятся между ними и Флорой.

Не без мстительности она отметит в одном из примечаний к тышлеровским письмам, что после его смерти замечательный дом в Верее, завещанный детям, был ими немедленно продан и тут же пошел на слом.

Об этом, конечно, можно только горько пожалеть!

Дочь Белла в своих воспоминаниях будет напирать на то, что Флора изолировала Тышлера от всех прежних друзей.

На это можно заметить, что Тышлер «командовать» собой никому не позволял.

С Флорой у него началась какая-то новая жизнь. И в нее не вписывались некоторые прежние друзья. Кроме того, Тышлер и сам хотел большего уединения. Об этом напишет его внук, чьи воспоминания впереди.

В том же июльском письме к дочери: «Меня навещают друзья и всякий народ, конечно, художники. Но Флора не дает им меня забалтывать».

Сказано без осуждения, напротив, Флора его «спасает», освобождая время для отдыха и работы. А работал Тышлер – ежедневно.

Глава двенадцатая НОВАЯ ЖИЗНЬ

Каков я прежде был, таков и ныне я…

А. Пушкин

«Воцарение» в доме Тышлера Флоры Сыркиной, а скорее – их новая встреча в конце 1950-х и впрямь ознаменовали какой-то новый этап личной и творческой жизни художника, хотя… все намеченные им некогда жизненные правила– остались при нем. Он ни от чего не отрекался. Но 1960-е годы – момент активного вхождения искусства художника в культурную жизнь Москвы. Я уже писала о двух его выставках 1964 и 1966 годов. С конца 1960-х и в 1970-х годах пройдут еще три его персональные выставки в выставочном зале на улице Вавилова (1969, 1974, 1978), которые, по свидетельству Елены Аксельрод, дочери художника Меера Аксельрода, сделают этот зал популярным. За Тышлером, как это всегда бывало, потянутся и другие художники.

Однако ореол «полулегальности» (для руководящих искусством чиновников) будет окружать Тышлера до конца его дней.

Его положение в художественной среде парадоксально. Как Ахматову, Пастернака, Мандельштама, – интеллигенция считает его «классиком» и более того – «гением». Но он не вписывается в создавшийся художественный контекст. Он «двух станов не боец»: не входит в «оппозиционный» андеграунд с выставками на Малой Грузинской, но и творчески далек от новой волны художников, членов МОСХа, объединенных в статьях критика Александра Каменского в идейно-стилевое единство под названием «суровый стиль». Это Павел Никонов, Николай Андронов, Дмитрий Жилинский (кое с кем из них Тышлер дружит «домами»).

Но и «правые» и «левые» на него оглядываются, к нему прислушиваются.

В архиве дочери художника сохранилась фотография, на которой Тышлер с сосредоточенным лицом о чем-то беседуете молодым, высоченным Михаилом Шемякиным, – на фоне собственных работ в выставочном зале на улице Вавилова. Опыт тышлеровской «театральности» и «фантастичности» явно не прошел мимо начинающего «авангардиста», покинувшего Россию в 1971 году.

Талантливейший Виктор Попков, начинавший в рядах «суровых», спрашивает у него, почему он не выступает в печати. Наверняка хочет поучиться у мастера.

В самом деле, почему Тышлер не публикует статьи, не выступает в печати? Когда-то же выступал!

Но это осознанная позиция.Теперь он не хочет тратить энергию и силы на «мелочи». Думаю, что и к ситуации «оттепели» он относился настороженно; и в самом деле больших «свобод» для искусства она не принесла.

Его живопись не приспосабливается к «злобе дня». Напротив, он становится «мифологичнее» и обобщеннее, чем в 1920–1930-е годы, годы «бури и натиска», когда он сам активно участвовал в общественной жизни страны, писал «Махновщину» и «Гражданскую войну». Теперь даже одиночные работы из этих серий представляют собой «экзистенциальные» размышления, о чем я уже писала.

В этой связи интересны метаморфозы образа Махно. В работах 1930-х годов еще ощутима аура конкретно-исторической личности с ее каким-то «противоестественным» желанием прикинуться нежной и мечтательной женщиной, при грубой и жестокой мужской внешней и внутренней сути.

В работе 1950 года «Махно на (черном) коне» (серия «Махновщина») образ мифологизируется и несколько героизируется. За Махно чудятся какие-то «роковые» силы времени и человеческой судьбы.

В поздней работе «Махно на коне» (серия «Махновщина», 1976) идет дальнейшая разработка образа в экзистенциальном и личном планах.

Этот Махно изображен в голубовато-синих «воздушных» тонах, усиливающих мифологическое звучание образа. Сама композиция по сути повторяет композицию «Махно на (черном) коне» 1950 года, но появляются некоторые парадоксальные и гротескные детали, препятствующие прежней «героизации».

«Синий всадник» сидит на синем коне в синем воздушном пространстве, где вдалеке видны домишки. Но теперь он женственно откинулся назад, а лошадь игриво подняла копыто и наклонила голову в шляпке. Шляпы у лошадей бывали и прежде – это «бытовая» деталь оберегания лошадей от солнца. Но теперь шляпка увенчана букетиком цветов. Лошадь – «дама». А два охраняющих Махно бойца, перепоясанные пулеметными лентами, со штыками в руках, – подозрительно смахивают на женщин, в кокетливых шляпках, с накрашенными губами.

Тышлер осмысляет ситуацию в современном мире (и в собственной жизни), где «правят бал» женщины. И вояка Махно в окружении женщин выглядит изнеженным и слабым. В трактовке этого Махно ощутимы ноты самоиронии.

Интересно, что некоторые тышлеровские бывшие коллеги по ОСТу переживают в 1960–1970-е годы взрыв нового интереса к современности.

Яркие жанры из жизни простых людей пишет Юрий Пименов, как прежде, очень живо улавливая «воздух» современности. Александр Лабас в сериях акварелей рисует приметы новой Москвы – шумные улицы, уличные переходы, сценки в метро и в кабинах машин, в основе которых «метафизика счастья», мысль о бесценности каждого мига обыденной жизни.

У Тышлера такого прямого обращения к общественным реалиям мы не встретим, хотя его женские и в особенности мужские типажи порой напоминают «хиппующую» молодежь 1960-х годов.

Даже его поздняя серия «Путешествие в космос» представляет собой фантастическую мечту о космическом пространстве, где люди будут свободно перемещаться на летающих «трамвайчиках».

Очень «косвенный» ответ на реальные полеты в космос российских космонавтов.

По сути, он выходит в какое-то иное пространство и время, где его собеседниками становятся Шагал, Пикассо, Модильяни, а также великие живописцы прошлых веков…

В начале 1960-х годов практически покончивший с оформлением театральных спектаклей, он замещает тоску по театру разнообразными сериями условно-игровых, театрализованных работ, предвосхищая «театральные» мотивы у целого ряда последующих художников (Н. Нестерова, Т. Назаренко, О. Булгакова).

У Тышлера это серии «Балаганчик», «Карусель», «Карнавал», «Старинный русский театр», «Самодеятельный театр» и др.

В этих сериях он работает с пространством, ставит перед собой новые колористические и композиционные задачи. Очень часто он сталкивает и преображает «живое» и «неживое». Еще подростком он подметил, что античная статуя в темном коридоре может «ожить», а в классе совсем «умереть». Вот и теперь, во всеоружии мастерства, Тышлер изображает всевозможные превращения живого и неживого в композициях со скоморохами, ряжеными, чучелами, масками, куклами…

В одном из блокнотов 1970-х годов Тышлер шариковой ручкой виртуозно работает с маской, заостряя и удлиняя ей нос, меняя выражение глаз, всячески оживляя, казалось бы, совершенно «муляжное».

Этот же прием мы встречаем в серии «Скоморохи». В работе «Скоморох и маска» (серия «Скоморохи», 1975) невероятно живому, дураковатому выражению лица скомороха, стоящего в профиль с выпученным глазом и открытым ртом, противостоит «мертвая» маска, которую он держит перед собой. А вот в «Дудочке» из той же серии оживает лицо, составленное из двух профилей – масок. Идет забавная игра с возможностями увидеть это лицо в его «тройном» единстве. В зеленоватой синеве с красными вспышками белеют три дудочки, четыре руки, одно «составное» лицо – маска и три развеселые куклы-скомороха на шляпе этого скрывшегося за масками персонажа. Во всех этих эксцентрических «превращениях» проявляется «шутовская», «протестная» нота, свойственная Тышлеру с юности.

Но не изменяет он и своему давнему пристрастию к «девушкам» – их лицам, причудливым головным уборам и нарядам.

Тут можно обнаружить некоторые изменения. В начале 1960-х годов в сериях «День рождения», навеянных Флорой, они были «натюрмортны», закрыты, погружены в себя. В 1970-е годы они более экспрессивны, повернуты к зрителю, их выразительные лица повторяются из года в год. Запоминается «Девушка с лентой» (1976), примыкающая к серии «Диван со свечами», в эмоциональном порыве повернувшая к зрителю лицо с бездонными глазами без зрачков (как у Модильяни), с полуоткрытым, загадочно улыбающимся ртом. Ее длинное платье составлено из заостренных геометрических фигур и напоминает металлическую башню, контрастирующую с нежной женственностью лица и длинной руки с браслетом.

Во всем этом ощутим даже некий вызов, желание противопоставить «естественному» старению молодую горячую экспрессию, живость и яркость чувств.

Когда больного Гейне четыре сиделки уносили в ванную, он успел выкрикнуть приятелю, что женщины до сих пор носят его на руках. Вышедшего из больницы Тышлера Флора купала, однажды даже попросила это сделать Беллу.

Не стала ли эта повышенная экспрессивность в изображении «девушек» неким тышлеровским ответом на «немощи» организма?! Он не хотел стареть, терять свою радость и любовь!

Постепенно его домашняя жизнь с Флорой устраивается.

Первое время после больницы он с ней – частый посетитель домов творчества и санаториев, где Флора очень любила бывать. Но Тышлер остался верен Верее.

В письме к дочери он пишет, что не променяет «одно бревно старое дома в Верее на весь архитектурный ансамбль санатория в Узком».

В домашнем быту он весел и шутлив. Его шутки расходятся по Москве. Елена Аксельрод приводит тышлеровскую фразу, что он хотел бы хоть один Новый год встретить без винегрета и стукача.

Со стукачом все ясно, а чем не угодил винегрет? Оказывается и тут – причуды человека тонкой организации, которые касаются и еды. В гостях Тышлер ел «одни бутербродики», а дома спешил к домашнему ужину, приготовленному прежде Настей, а теперь Флорой или приехавшей в гости Беллой.

Дочь приводит еще один пример тышлеровского юмора. Однажды она с сыном приехала в Москву на Новый год, захватив с собой фаршированную индейку. За праздничным столом собралось все разношерстное семейство: Тышлер, Белла с Борькой, Флора и две ее дочери от первого брака – Таня и Люба.

Тышлер встал и произнес тост: за пятерых прекрасных дам. Борька стал пересчитывать «дам», но число не сходилось.

– Дедушка, а почему за пятерых?

– А индейка? – невозмутимо ответил Тышлер.

Все расхохотались.

Оживляется и жизнь в Верее.

Белла пишет, что туда, особенно на день рождения хозяина, съезжались молодые художники с женами – Никичи, Курилко-Рюмины, Жилинские, Сойфертис… Машин у них тогда не было – приезжали и уезжали на автобусе, и могли не только есть, но и пить.

Варили картошку в ведре, вели беседы, играли в футбол и ходили гулять на Раточку – любимое тышлеровское место. На дне этой речушки было много разноцветных отшлифованных камней. Тышлер отыскивал «куриных богов» (продырявленные камни) и дарил их гостям на счастье.

Но получал подарки и он сам. Так, дипломат и коллекционер Владимир Семенов подарил ему роскошный арабский ковер и дубленку. Тышлер смог, наконец, сменить старую кожаную куртку, подаренную еще Лилей Брик (и накрепко запомнившуюся юной Тане Осмеркиной), на дубленку, которая ему очень шла. Вещи он любил, и они его красили. Но с удовольствием он ходил и в маленькие местные магазинчики, ездил с гостями в Боровск и Можайск.

Из этих «путешествий» он привозил красивые чашки и блюдца, пренебрегая сервизами, где «все одинаковое».

(Я читала, что Арсений Тарковский любил прогулки по поселковым магазинчикам, чему не мешала даже затрудненность ходьбы на протезе. Общность «простых радостей» утонченнейших людей!)

Белла описывает «идиллическую» жизнь летней Вереи, где много народу, но каждый занят своим делом: Тышлер поднимался на террасу, где работал каждое утро, Флора стучала на машинке, Таня садилась рисовать, Люба подметала пол, Борька играл в «войнушку», а она сама священнодействовала на кухне. Однажды сам Тышлер испек ржаных лепешек на соде и всех угостил (что Елена Гальперина посчитала бы страшным «мещанством», но ее теперь в гости не звали).

После обеда в любую погоду шли гулять и брали с собой палки, выструганные Тышлером специально для этого случая. После жаркого дня в избе становилось сыро, и он растапливал печь, не доверял эту работу никому…

Однако речь идет о ситуации общего присутствия в доме, что бывало далеко не всегда. Белла с Борькой уезжали в Минск, Флора из-за дел и болезней часто оставалась в Москве.

Возникающее одиночество Тышлер переносил очень тяжело – переставал есть, хандрил, не мог работать. Ему необходим был «климат» любви, заботы, веселья. Он и сам любил создавать этот климат, приписывая к холодноватым Флориным письмам к Белле «поцелуйную часть».

С Флорой отношения складывались иначе, чем с безропотной Настей. Они, судя по всему, были не ровные и бурные. Оба быстро зажигались и вскипали – Львы!

Белла описывает несколько таких «сцен».

Вот Тышлер в ярости кричит: «Вон из моего дома!» – а Флора на коленях умоляет ее простить.

Вот Флора, видимо, недолюбливая художника Никича, отсиживается на кухне, а потом вбегает в комнату, говоря, что все было не так, как тот рассказывает. А Тышлер яростно кричит, что верит Никичу, а не ей.

Вероятно, так оно и было. Но Белла видела ссоры, а были и примирения, скрытые от ее глаз. Были удивительные письма и лиричнейшие рисунки.

Я уже писала о ревнивом нраве Тышлера, да и Флора могла ревновать к той же Татьяне Аристарховой.

И все эти бурные эмоции окрашивают позднюю живопись Тышлера какой-то сильной экспрессией, иногда брутальной и жесткой, как в «Кукле для битья» (1978), иногда порывистой и романтичной, как в серии «Легенда о девушке-кентавре» («Путешествие», 1970-е годы).

Кстати, об Аристарховой. У меня нет сведений о том, как складывались их отношения при Флоре. Но ясно, что Тышлер посещал семью сына, где мог встретиться и со своей давней любовью. В 1976 году, когда она умерла, Тышлер стал посещать сына вместе с Флорой.

В «Семейных портретах» 1960–1970-х годов угадываются члены семьи Аристарховой – сын Саша, его жена, их сын, она сама – в разных комбинациях. В двух «Семейных портретах» 1967 года (№ 1 и 2) из серии «Соседи моего детства» – это семейство некой «цирковой четверкой» выстраивается в пространстве комнаты, отбрасывая на стене тени, что создает ощущение «многорукого» чудовища (№ 1), или позирует, уже без ребенка, громадным треугольником вписываясь в космическое пространство (№ 2).

Персонаж Татьяны Аристарховой, в сущности, такого же возраста, как жена сына. Тышлер, как правило, «пренебрегает» реальным возрастом женщин. Но есть гораздо более выразительные образы, восходящие, судя по всему, к этой же модели, и писались они на протяжении десятилетий в 1960–1970-е годы!

В архиве Татьяны Аристарховой есть тышлеровская портретная зарисовка лежащей Татоши, сделанная в 1930 году, но есть и несколько выразительных эскизов, навеянных этой же моделью с причудливыми сооружениями на головах. Когда они сделаны? Весьма вероятно, что уже в 1960-е годы, когда Тышлер вновь стал ее видеть, приходя в гости к сыну.

В целом ряде тышлеровских живописных работ 1960–1970-х годов эти эскизы варьируются. Модель очень похожа на Флору (общий, любимый Тышлером женский тип!), но обладает более выразительной «актерской» мимикой, более подвижным и живым лицом и огромными глазами, которые выделяются на небольшом округлом личике.

Вот она в шляпке, напоминающей скворечник, в задумчивости прижимает к себе птенца («Скворечня», серия «Шелковая лестница», 1968), а вот в невыразимой печали, в позе рембрандтовского Урии, прижимает руку к груди, причем «карусельная» шляпа и карнавальный костюм противоречат этой печали, создавая пластический конфликт («Карусель», серия «Карусель», 1966).

С Аристарховой связаны в основном карнавальные и театральные мотивы – все же она и по складу, и по профессии – актриса. Причем такого богатства выражений, такой экспрессивной мимики не возникает при изображении ни одной другой модели!

Как видим, «нота» Аристарховой, вроде бы совсем заглохшая к середине 1930-х годов, в позднем тышлеровском творчестве вновь начинает звучать. Вероятно, как-то звучала и в жизни.

Приведу несколько отрывков из воспоминаний тышлеровского внука, сына Саши Тышлера-младшего, которые дают какой-то иной ракурс жизни стареющего Тышлера, чем мемуары дочери Беллы. Внук видел деда достаточно редко и запомнил какие-то «взлетные» моменты этих встреч:

«В нашей семье существовал культ А. Г., который создал мой папа Ал. Ал. У него был странный комплекс безмерного обожания творчества А. Г. и сыновней нелюбви. Впервые я увиделся с дедом, когда мне исполнилось 5 лет. Он был приглашен на мой день рождения. Когда он пришел, я с испугом залез под стол и просидел там большую часть его визита. Дед подарил мне коробку чешских цветных карандашей KOH-i-NOOR, которые очаровательно пахли. К этим карандашам у меня было особое отношение, и все, что я ими ни рисовал, у меня вызывало восторг.

Лет в 12–13 меня отдали к частному преподавателю по рисунку. Было скучно. Когда дед увидел мои рисунки, он сказал, что мне вредно учиться, так как меня испортят советские педагоги, но сам учить меня отказывался.

Атмосфера в его квартире на Масловке была очень необычайной для меня, привыкшего к тесным коммуналкам и серым хрущевкам. Поражали антикварная мебель, коллекция древних икон, резная скульптура из липового дерева, покрытая льняным маслом, медные ступки и подносы. Все было подобрано с тонким вкусом. Интерьер создавал особое тышлеровское пространство, чувство измененной реальности, маленькой вселенной посреди враждебного холодного космоса советской действительности. Это вселяло в сердце надежду и чувство гармонии… Особенно ярко запомнился один день из моего детства. Приехала Белла из Минска, и мы с моим отцом отправились на встречу с ней и дедом на Дзержинской. Встретились в „Детском мире“. Дед подарил мне модель „Бьюика“ 54 года красного цвета. Для меня это было неописуемой радостью. Самый лучший подарок в моей жизни! Потом мы гуляли по Кировской. Зашли в Чайный магазин (ныне магазин „Чай – кофе“ на Мясницкой. – В. Ч.)с его кофейными ароматами. Я был обескуражен запахом и интерьером. Все в этот день казалось особенным, сказочным, волшебным. Впервые в моей жизни я испытал счастье от таких, казалось бы, простых событий и вещей. Возможно, что я попал в зону тышлеровского восприятия мира и пережил то, что художник переживал каждый миг».

В воспоминаниях внука схвачены, как мне кажется, некие полярные составляющие мира «позднего» Тышлера.

С одной стороны, тяготение к эстетизированной, изолированной от суеты повседневности реальности. Некий уход в балаганно-кукольный мир, где порой как-то не хватает «живой» природы, любви, воздуха, пусть даже балаганные куклы, чучела, скоморохи в масках, ряженые на полотнах художника «оживают».

С другой стороны, возникает мир детский, ска-зонный, драматичный и праздничный, где важны «простые» события и вещи.

Этот открытый в реальную жизнь мир встречаем в особенно интимных и камерных работах художника – в сериях «Диван со свечами», «Лунный свет», «Цветочные полки», в многочисленных «девушках», «обнаженных», «океанидах», запечатленных в живописных и графических вариантах.

Приведу еще отрывок из воспоминаний внука: «После армии я стал чаще видеться с дедом; когда умерла Тата (папина мама), дед и Флора стали навещать отца и приглашать нас на Масловку. Я зачастил к нему со своей новой женой Ольгой, которая А. Г. нравилась. Он дарил ей дорогие украшения и давал нам деньги. Когда мы навещали его мастерскую, он всегда, прежде чем открыть дверь, накрывал мольберт покрывалом. Никогда не показывал неоконченные полотна. Он также очень бережно относился к кистям. Хвалился, что они ему служат годами, тщательно мыл их и сушил после работы. Срок жизни моих кистей – около месяца.

В разговорах со мной он признавался, что ему не хочется бывать на людях. Окружающий мир его пугал и отвращал. Он творил в вакууме, который, как батискаф, защищал его от давления внешнего мира».

Даже в этом отрывке мы видим, что «изоляция» от мира была далеко не полной. Положим, Тышлеру приятно было общество молодой и красивой жены Игоря, он дарил ей драгоценности, то есть ходил в магазин, выбирал…

Натиску «кукольного», «механического», ставшего сухой «эмблемой», противостояло то живое, горячее, детское, что художнику удалось пронести через всю жизнь.

И тут я хочу написать о замечательной тышлеровской поздней работе «Лунный свет» 1972 года (серия «Лунный свет»), которую Александр Каменский считал «вершиной тышлеровского мастерства» [216]216

Каменский А.Александр Тышлер в жизни и зазеркалье. С. 33–39.

[Закрыть].

Все тышлеровское творчество пронизано любовью и говорит о любви. Но в этой поздней работе, как в «Темных аллеях» пожилого Ивана Бунина, удивительно наглядно переданы молодое упоение, счастье, красота (и подспудный трагизм!) любви.

Художник тут действительно берет за основу свои молодые работы, но обогащает их возникшей артистической свободой и мощным, уже без всяких признаков гротеска, лиризмом. Он теперь может себе это позволить!

Работа перекликается с ранней «Женщиной и аэропланом», – во всяком случае, к ней восходит образ девушки, «вписанный» в фигуру обнимающего ее юноши. Без прежних абстрактных пространственных штудий такую композицию не создать!

Все, что было утрировано в ранней работе, теперь очищено и опоэтизировано. «Мочалка» желтоватых волос превратилась в роскошное, сверкающее, как драгоценность, «руно», переданное отдельными касаниями кисти.

«Египетский» разворот лица преобразился в нежный светящийся овал, где неожиданное наложение ракурсов представляется почти естественным. Образы юных влюбленных необыкновенно конкретны. Возможно, Тышлер представлял своего внука с женой или кого-то еще из близких ему молодых людей. Но все пропущено через собственное сердце и обобщено.

Возникает «формула любви» в нежнейшем и лиричнейшем варианте, где фигуры влюбленных написаны словно самим «лунным светом» и тонут в «лунном сиянии»…