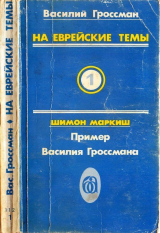

Текст книги "На еврейские темы (Избранное в двух томах. Книга 1)"

Автор книги: Василий Гроссман

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Подождите секунду, – и, зайдя за угол, остановился у стены.

– Боже мой, боже мой, – шептала женщина и каждый раз, заглядывая за угол, всплескивала руками.

Доктор стоял за углом так долго, что Москвин подошел посмотреть, не уснул ли он, прислонившись головой к стене.

– Вот это припас, – проговорил он и вдруг услышал, как за воротами кто-то шепотом говорил:

– Это доктор, доктор, я его узнаю.

Должно быть, самооборона смотрела на них через щели в досках. Наконец они подошли к одной калитке, Москвин остался ожидать во дворе, а доктор с женщиной поднялись по черным железным ступеням кухонной лестницы.

Доктор пробыл в доме недолго, скоро он спустился вниз, и Москвин спросил его:

– Ну как, что с парнем?

Доктор пожал плечами и плюнул.

– Надо быть полной идиоткой, совершенно выжившей из своих куриных мозгов, чтобы беспокоить врача в таких случаях, – сердито сказал он и пошел со двора.

– Что, пустяки? – обрадовался Москвин.

– Какие пустяки? – удивился доктор. – Но вы себе представляете, чем я могу помочь молодому человеку, которому прикладом раздробили череп и который умер по крайней мере сорок минут назад. А? Как вы думаете – в таких случаях надо беспокоить врача?

Они вышли на улицу, и сверху донесся острый, сверлящий крик, в котором не было ничего живого и человеческого, – так кричит железо, когда его сверлят насквозь.

Доктор остановился на мгновенье и тихо сказал:

– Я уже не говорю о том, что прогулялся совершенно бесплатно. Как-то неловко брать в таких случаях деньги.

Всю обратную дорогу доктор рассказывал Москвину, когда и кем были построены дома, мимо которых они шли. У него была громадная память, он помнил и знал все: сколько стоил дом, приносил ли он доход; доктор даже знал, как учатся дети домовладельцев и где живут их замужние дочери.

Они не встретили ни одного человека, звуки шагов раздавались громко, как в ночной тишине.

IV

В блюдечко было налито постное масло, ватка служила фитилем – называлась эта конструкция «каганец» и пользовались ею для освещения взамен электричества. Каганец трещал, должно быть, к маслу была примешана вода, желтый пальчик пламени сгибался и разгибался, читать при его свете было почти невозможно.

Они сидели на своих кроватях и смотрели, как тени мешков, ящиков, банок струились и извивались по стенам, бесшумно сталкиваясь и вновь разбегаясь.

Факторовича лихорадило. Он измерял после ужина температуру, и у него оказалось больше тридцати восьми градусов. Лицо его с продавленными щеками было совсем темным. Москвин уговаривал его лечь в постель и взялся ему помочь снять туго сходившие сапоги. Москвин повернулся задом к Факторовичу, и тот протянул сапог между широко расставленных ног Москвина. Москвин, ухватив задник сапога, старался устоять на месте, а Факторович толкал его второй ногой в зад, и от этого сапог сходил с ноги. Им обоим было больно, они кряхтели. Москвин говорил, сердито скаля зубы.

– Зачем ты каблуком жмешь, сволочь, да еще в самый копчик.

– Проще всего носить ботинки, – сказал Верхотурский.

– Ботинки? – спросил Факторович, и в голосе его было презрение.

Москвин вдруг побежал, держа в руках сапог.

– Теперь давай второй, – сказал он, а Верхотурский подозрительно засопел и спросил:

– А мыть ноги это тоже буржуазный предрассудок, товарищ Факир?

– Мыть ноги? – переспросил Факторович, и снова голос его был полон презрения.

– Да, – сердито и громко сказал Верхотурский, – завтра утром военком пластунского полка будет мыть ноги, верьте мне. – Он снова засопел и добавил: – Иначе означенный военком не будет спать со мной в одной комнате.

– Если большинство товарищей настаивает… – сказал Факторович голосом, которым председатели собраний вводят кажущийся им лишним пункт повестки.

Он презирал свое немощное тело, покрытое черной вьющейся шерстью. Он не жалел и не любил его – не колеблясь ни секунды, взошел бы он на костер, повернулся бы чахлой грудью к винтовочным дулам. С детства одни лишь неприятности приносила ему его слабая плоть – коклюш, аденоиды, насморк, запоры, сменяемые внезапными штормами колитов и кровавых дизентерий, инфлуэнции, изжоги. Он научился, презирая свою плоть, работать с высокой температурой, читать Маркса, держась рукой за раздутую флюсом щеку, говорить речи, ощущая острую боль в кишечнике. Да, его никогда не обнимали нежные руки.

Может быть, первый раз в жизни Факторович промолчал там, где нужно было разоблачать буржуазию, слишком уж он уважал человека, имя которого произносили с одинаковым почтением в Реввоенсовете армии и в Губкоме комсомола. Он подумал, что жизнь в мещанской Швейцарии наложила отпечаток на бытовые привычки Верхотурского.

«Плеханов был тоже барин», – хотел сказать он и повесил портянку на спинку стула.

– Спрячьте-ка эту страшную штуку, – повелительно сказал Верхотурский.

«Вероятно, он поэтому и скатился к меньшевизму», – раздраженно решил Факторович и всунул портянку в сапог.

Но когда Москвин, подпевая авторитету, сказал:

– Да оно, пожалуй, и не мешало бы всполоснуть ножки, – Факторович не выдержал и крикнул:

– Поздравляю, ты, кажется, скоро начнешь употреблять одеколон и галстуки, – и задумчиво, ни к кому не обращаясь, проговорил: – Как страшна все-таки сила буржуазной заразы – вот товарищ Москвин, комиссар артдивизиона, сын пролетария, рабочий, коммунист, прожив четыре дня в буржуазной семейке…

– Ложись, ложись, – перебил Москвин, – помни, что доктор сказал, пока шрапнельку не вытащат – лежать колодой!

Но Факторович, презрительно поморщившись, махнул рукой. Он встал, и тень его выросла на стене, он тряхнул головой, и вихрастые волосы зашевелились.

– Вы слышите, – сказал Факторович и показал на темное окно, – это они!

Армия входила в город. Могуче рокотали колеса восьмидюймовых орудий, скрежещущие по камням подковы лошадей выбивали искры, и казалось, что ноги коней громадны, как колонны, обросшие густой страшной шерстью. С жестяным криком проехал броневик, его прожектор осветил мрачно шагавшую пехоту, блеск сотен штыков. Броневик проехал, и штыки погасли, исчезли в темноте, но солдаты все шли и шли – был слышен гул их шагов.

Комиссары стояли у окна, всматриваясь в темноту. То там, то здесь вспыхивали огоньки спичек, раздавались выкрики людей, поспешно отбрякивали подковы легконогих адъютантских лошадок, но эти звуки глохли в гудении тысяч шагающих сапог. Польская армия входила в город.

– Подумать только, – сказал Верхотурский, – что парень, с которым я одно время встречался в варшавском подполье, который когда-то ходил на сходки, таскал за пазухой литературку, теперь вот состоит генералиссимусом этой контрреволюционной махины, борющейся с коммунизмом.

– Борющейся с коммунизмом! – крикнул Факторович и взмахнул руками. И, может быть, потому, что голова его горела, он заговорил безудержно и громко о великой социалистической революции. И странное дело – хотя детские кальсоны смешно сползали с его живота, а верблюжья голова изможденного иудея тряслась на нежной шейке, и хотя за темным окном раздавался равномерный ужасающий гул молча идущих полков, не было сомнения, что сила на стороне этого верующего человека, стоящего у окна большой полутемной комнаты, заваленной мешками крупы, связками грибов и венками лука.

– Факторович, голубчик, ложись – вредно ведь тебе, – нежно и настойчиво сказал Москвин и, обняв товарища за плечи, повел его к постели.

Москвин долго уговаривал Факторовича лечь, и когда тот, наконец, согласился, Москвин тоже лег, уткнувшись носом в подушку. Факторович укрылся одеялом, закрыл глаза и утих. Потом он начал бросаться, лег на бок, перевернулся на живот, глаза его открылись, ужас отразился в них.

Москвин, приподняв голову, смотрел на него.

– Факторович, что с тобой? – спросил он сдавленным голосом.

Факторович вдруг откинул одеяло, сел, начал водить рукой по простыне, потом он поднес к своим полуслепым глазам ладонь. Верхотурский, приподнявшись, молча смотрел на него. Москвин сквозь стиснутые зубы издал какой-то рыдающий звук.

– Эта сволочь, – сказал Факторович, показывая на Москвина, – эта впавшая в детство сволочь насыпала мне в кровать пшена.

Москвин, глядя, как Факторович собирает пригоршни пшена, дрыгал ногами и выкрикивал:

– Ой, не могу, вшей-то, вшей-то сколько…

– Фу ты черт, – сказал Верхотурский, – я думал, что товарищ умирает.

Вскоре Факторович снова лег и сказал:

– Товарищ Верхотурский, не то удивительно, что этот тип два часа с кретинической настойчивостью уговаривал меня лечь в постель, меня удивляет, как в такое время, когда поляки прорвали фронт, когда мы отрезаны, коммунист, вместо того, чтобы напрячь все силы мозга для страшной борьбы, развлекается вот такими игрушечками.

Москвин, обессилевший от смеха, махнул рукой и сказал:

– Что со мной говорить, я ведь меньшевик, пропащий для рабочего класса человек, – и грозно добавил: – Ты меня, Факторович, не воспитывай, я из своих боевых ран пролил крови больше, чем ты.

Они начали по-серьезному ссориться, укоряя друг друга и вспоминая разные пустые случаи. Потом они уснули. Москвин похрапывал, а Факторович скрипел во сне зубами, и Верхотурский вспомнил, как в Лукьяновской тюрьме он четыре месяца провел в камере с товарищем, который скрипел ночью зубами; Верхотурский просился в одиночку – этот зубовный скрип раздражал и не давал уснуть.

Должно быть, оттого, что он слишком много ел, у него сделалась жестокая изжога, и он почти до утра лежал с открытыми глазами и, сердито щурясь в темноту, думал о вещах, занимавших его вот уже сорок лет. Мысли его не путались, а шли легко и быстро. Он точно записывал их косым, размашистым почерком. То, что он находился в захваченном поляками городишке, не волновало и не беспокоило его. Он знал, что найдет способ наладить положение, как делал это уже десятки раз.

И только когда он вспомнил громадную пустоту сегодняшнего дня, вспомнил дом, полный дорогих и глупых вещей, разговоры за столом, ужин, обед, завтрак, чай, он забеспокоился, начал думать, как страшно было бы вдруг заболеть и пролежать здесь несколько недель.

А за окном стояла полная тишина. Город, после того, как вошли войска, спал глубоким сном, точно больной, измученный днем страданий в жестокой операционной комнате и наконец впавший в забытье.

V

Утром город зашумел весь сразу, в домах раскрылись окна, распахнулись парадные двери. Площадь была полна народу. Обыватели встречались, радуясь друг другу, удивляясь встрече, всплескивали руками.

– Ну, что слышно в городе? – спрашивали они.

– Говорят, что штаб армии останется у нас постоянно, – и людям не верилось, глядя на военных, мирно ходивших тут же рядом, что вчера при виде этих серо-голубых шинелей они отходили от окон и, млея, ждали, не утихнет ли вдруг шум шагов возле их дома, не ударит ли мрачный завоеватель винтовочным прикладом по двери. Те, вчерашние, были фронтовиками, они не знали закона, потому что каждый день шли на смерть.

На стенах домов расклеили приказ № 1, и все узнали, что комендант города – полковник Падральский. Полковник Падральский извещал население, что он хочет покоя и того, чтобы жители, не боясь реквизиций, занимались своими делами. Полковник велел всем сдать холодное и огнестрельное оружие, а в последнем пункте приказа жирным шрифтом извещал, что если кто-нибудь вздумает стрелять по войскам из окон, он, полковник Падральский, велит сжечь дом, из которого производилась стрельба, «а все мужское население в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, проживающее в доме, будет расстреляно».

Обыватели, согласно приказу полковника, занялись своими делами: открыли магазины, перчаточные и шапочные мастерские, сапожные и портняжные заведения, кондитерские и пекарни. И краснощекий ювелир, спрятав под старинный темный комод сверток украденных им часов, рассказывал заказчикам, как его «сделал нищим» худой небритый разбойник, тот, у которого он отвоевал лишь свои ботинки.

А худой солдат ехал полем; ноги его коня дымились от пыли, лицо солдата было совсем серым после ночного перехода, и он внимательно рассматривал бритый беленький затылок мальчишки, ведущего эскадрон по дорогам этой чужой страны, о которой товарищи шепотом рассказывали много чудесных и страшных историй.

Да, город зажил мирной жизнью; может быть, эта мирная жизнь и была самым страшным в годы гражданской войны, более страшным, чем кровавые ночные бои у переправ, чем красный террор защищавшейся революции, чем голод и пожары.

Но обыватели не томились своей страшной жизнью, они не понимали смысла шедшей борьбы, и не много сердец сжималось тоской при мысли, что спокойствие, обещанное полковником Падральским, установится на долгое время.

В этот день доктору исполнилось пятьдесят восемь лет, готовился «большой» обед, дом шумел и грохотал с утра. Марья Андреевна, одетая в ярко-голубой халат, повязав голову цветным украинским платком, убирала комнаты. Она снимала паутину и пыль с белой голландской печки, такой высокой, что Марья Андреевна влезла на стул, поставленный на стол, и, вскрикивая от страха, тянулась к верхним изразцам. Это трудное и опасное предприятие напоминало восхождение альпиниста на белоснежную вершину недоступной горы.

Доктор, всплескивая руками, бегал вокруг и кричал:

– Сумасшедшая, в твои годы, с твоим сердцем…

Но Марья Андреевна не обращала на него внимания, у нее была любовь к тяжелым и опасным трудам. Она мастерски натирала воском полы, умело чистила дымоходы, не гнушалась прочищать толстой железной проволокой засорившийся унитаз и делала это так быстро и ловко, что старик дворник с восхищением говорил:

– Ай да барыня, вот это настоящая барыня.

На кухне было невероятно жарко от громадной, топившейся с раннего утра плиты. Казалось, что мухи, шныряющие в открытое окно, не выдерживая жары, вылетают на улицу отдышаться, а освежившись и набравшись сил, вновь возвращаются к кухонным трудам.

Москвин, сидя на корточках перед плитой, ворошил кочергой уголья, и горячий снег искр сыпался через решетку. Он так старательно подкладывал сухие березовые поленца, что плита прямо-таки ревела, заполненная белыми и желтыми лоскутами пламени.

Поля открывала духовку и говорила:

– Та годи же, в цэй духовци нэ то що стрюдель, а пасху мона печь.

Она плевала на раскаленное дно духовки, и слюна вспучивалась и вскипала.

Поля была сейчас счастлива. Сирота, ушедшая служить в город, она уже шесть лет работала прислугой, научилась готовить господские блюда, прошла всю хитрую школу горничной и кухарки, умевшей делать тысячи вещей, чтобы хозяева вкусно, тепло и чисто жили. Ночью, лежа на своей дощатой кроватке, полуживая от четырнадцатичасовой работы, она мечтала о том, как выйдет замуж и заживет своей, а не чужой жизнью. И теперь ей казалось, что кухня принадлежит ей, что она жена этого веселого молодого парня, который так ловко колет левой рукой дрова и так душевно расспрашивает ее про деревенскую жизнь, шепотом учит неповиновению докторше, жалеет ее загубленную у плиты молодость.

И удивительное дело – Москвина тоже тянуло на кухню. Простой солдатский план, который он сразу же замыслил в вечер своего приезда, увидев девушку, принесшую самовар в столовую, сейчас казался поганым и ненужным.

Он злился, когда Марья Андреевна за столом говорила, что на украденное у нее горничными и кухарками можно построить трехэтажный дом. Он поражался той громадной работе, которая была навалена на Полю, – самовары, завтрак, обед, мытье полов, мойка посуды, дрова, вода, беганье к дверям, десятки мелких и мельчайших поручений. А поздно ночью, когда все уже ложились и тушили свет, из спальни раздавался голос Марьи Андреевны:

– Поля, Поля, дай мне, пожалуйста, стакан чаю, я буквально умираю от жажды.

И спустя минуту в коридоре слышалось топанье босых ног.

По вечерам он сидел на кухне у открытого окна и разговаривал с Полей. Он учил ее стратегии классовой борьбы, советовал, как устроить капкан для хозяйки и заставить ее заплатить восемьсот миллионов рублей за сверхурочную работу. Потом он рассказывал Поле, как ей будет хорошо и легко жить при социализме, утешал ее, что терпеть осталось недолго – месяцев восемь, десять. А днем, так как ему, рабочему человеку, было тошно видеть свое безделье и ее тяжкие труды, он рубил дрова, топил плиту и очень умело чистил картошку, так ловко, что Поля, глядя на него, хохотала и говорила:

– А боже ж мой, ну чисто як женщина.

Правда, теперь, разгоряченный чугунным жаром плиты, Москвин поглядывал на босые ноги Поли очень свирепыми глазами, а когда она подходила к плите, лапал ее за всевозможные места, и они начинали возиться и хохотать.

Оборванная старуха-еврейка сидела на кухне, ожидая пока пройдет хозяйственный пыл Марьи Андреевны и ее позовут в столовую рассказать про харкающую кровью дочь, про зятя, пытавшегося прокормить восемь человек шитьем мужских подштанников и потерявшего зрение, потому что, жалея керосин, этот умник работал в темноте, про заморыша внука, родившегося без ногтей, про внучку, полгода сидящую дома, так как неудобно большой девочке выйти на улицу в одной рубашке. Старуха знала, что после ее рассказа Марья Андреевна закроет лицо руками и тихо начнет говорить: боже, боже, – а потом вынесет ей столько мешочков крупы, муки и фасоли, что вся семья три недели не будет бояться голодной смерти. И она даже знала, что докторша снова куда-то уйдет и вернется с детским платьицем. Тогда Цына заплачет и докторша заплачет, потому что они обе – старые женщины и не могут забыть детей, умерших двадцать лет назад. Старуха, тихонько покачиваясь, сидит на табурете и вдыхает сладкие, жирные запахи рождающихся пирогов. Москвин и Поля не обращают на нее внимания. Им кажется, что старуха ничего не видит, ничего не понимает, а она, искоса поглядывая на них, бормочет:

– Ну-ну, надо иметь медное желание, чтобы хотеть такую девушку, как эта…

Этот спокойный день был очень длинен. Факторович лежал, его лихорадило, кружилась голова. Читать ему не хотелось – в доме не было книг по философии и политической экономии, а Мережковского, которого принесла ему Марья Андреевна, он с презрением отверг. Лежа с закрытыми глазами, Факторович думал. Этот сытый, спокойный и ласковый дом напоминал ему детство. Марья Андреевна характером очень походила на одну его тетку – старшую сестру отца. И он вспомнил, как два года назад, будучи следователем Чека, он пришел ночью арестовывать ее мужа – дядю Зему, веселого толстяка, киевского присяжного поверенного. Дядю приговорили к заключению в концентрационном лагере до окончания гражданской войны, но он заразился сыпняком и умер. Факторович вспомнил, как тетка пришла к нему в Чека и он сказал ей о смерти мужа. Она закрыла лицо руками и бормотала: боже мой, боже мой, – совсем так, как это делает Марья Андреевна.

Да, с тех пор он не видел ни отца, ни матери, ни сестер, И сегодня он вспомнил их – может быть, они все умерли уже. Он задремал, и ему снились очень глупые сны.

– Я не хочу больше супа! – плаксивым голосом кричал он и топал ногами, а отец чеканил:

– Кто не ест супа, тот не получит компот.

Потом он снова открыл глаза, над ним стоял Верхотурский и говорил:

– Я вас разбудил. Вы плакали и орали диким голосом.

Да, Факторович себя скверно чувствовал в течение этого нудного и тяжелого дня. Несколько раз он приподнимал голову и удивленно смотрел на Верхотурского. Тот сидел на мешках, рядом с очкастым парнем Колей, и оживленно с ним говорил.

Вероятно, чтобы не мешать Факторовичу, они говорили вполголоса, слов нельзя было разобрать.

Верхотурский смеялся, жестикулировал и, видно, рассказывал что-то смешное: Коля, слушая, вытягивал шею и часто ржал. Этот разговор очень занимал Факторовича – о чем мог так оживленно говорить участник трех заграничных съездов партии с этим мальчишкой?

Но он снова задремал, а когда открыл глаза, Верхотурского и Коли уже не было. Постучалась Марья Андреевна, она пришла насыпать в длинные, похожие на чулки мешочки манную крупу и пшено. Крупа шурша сыпалась в мешочки, и Марья Андреевна громко вздыхала. Потом она сказала властным голосом:

– Я вам запрещаю сегодня вставать с постели, обед вам принесут сюда.

Факторович сварливо ответил:

– Ну, положим, я этого барства не признаю.

– Я отвечаю за ваше здоровье перед вашей матерью, – сказала она и ушла, утряхивая крупу.

Тоска охватила его, это бессмысленное существование было ужасно: больше месяца, как его эвакуировали с фронта, и он таскается по госпиталям, ведет нудные разговоры с врачами, а дни, проведенные в этом паточном доме, его окончательно доконали. Нужно сегодня же устроить совещание с Верхотурским и Москвиным. Нужно принимать срочные меры. Зачем добродетельная дама мучает его своими заботами? Сегодня же он скажет ей обо всем.

Перед обедом раздался резкий, тревожный звонок. Факторович подумал, что это пришли звать доктора к тяжелобольному, но через несколько мгновений он услыхал громкий мужской голос, хлопанье дверей, стук сапог.

– Цо?.. Пся крев! – вдруг раздалось под самой дверью, и в комнату, гремя сапогами, вошел польский офицер в плаще и каске. Его лицо было совершенно белым, черные наглые усики колечками поднимались над верхней губой.

Сердце Факторовича остановилось. Ему показалось, что он краснеет, что щеки его горят, но в действительности лицо его стало мертво-серым.

– Прошу пана, ваши личные документы, – лающим голосом крикнул офицер.

«Пропало», – подумал Факторович и, приподнявшись на постели, заикаясь, спросил:

– Позвольте узнать, какое вы имеете право врываться в частную квартиру и проверять документы?

Такой вопрос задал ему в прошлом году петлюровец-агроном, которого он пришел арестовывать.

– Цо то есть право? – заревел поляк, и Факторович подумал: «Они могут спрятаться в погребе».

Он решил поступить как птица, желающая хитростью увести охотника от своего гнезда. И как только Факторович подумал, что нужно спасать Верхотурского и Москвина, он сразу же успокоился и, подняв глаза, в упор посмотрел на поляка. Тогда он увидел, что лицо офицера обсыпано мукой, а черные колечки усов нарисованы углем.

– Ты г… – истерически закричал он и подушкой сбил с офицера картонную каску.

– Что, намочил в штаны? – спросил поляк и принялся приплясывать вокруг постели.

На этот раз они поссорились по-настоящему. Факторович даже хотел дать Москвину по морде, и Москвин сообразил, что переборщил, – Факторович так переволновался, что не мог обедать.

– Вы начали беситься, – сказал им Верхотурский, – сегодня же вечером вводятся обязательные для коммунистов лекции по историческому материализму. Каждый день три часа.

А на торжественном обеде было много гостей. Верхотурского представили им как одесского юриста, застрявшего в городе при переходе власти, а Москвин сошел за землемера, приехавшего лечиться из деревни. И так как всем было известно, что у доктора постоянно живут в гостях всевозможные родственники и знакомые, а также родственники знакомых и знакомые родственников, все поверили в юриста и землемера.

За обедом рассказывали о страшном вчерашнем дне. Называли убитых, подробно перечисляли, кого и насколько ограбили, пили за здоровье лучшего врача в городе, за самое прекрасное и доброе женское сердце, а владелец аптеки, изрядно глухой старичок, предложил тост за «спокойствие, еще раз спокойствие и снова спокойствие, и в общем за quantum satis спокойствия для всех мирных граждан и их семей».

Этот тост так понравился, что все начали смеяться, хлопать в ладоши, а молодой доктор Рыбак даже закричал ура. Но так как его никто не поддержал, Рыбак смешно пискнул, покраснел и тотчас же начал сморкаться, хотя никакой надобности в этом не было.

А к концу обеда все развеселились, и оказалось, что даже вчера, в этот страшный и тяжелый день, произошла одна прямо-таки уморительная история.

Несколько богатых купцов, нарядившись в свои лучшие костюмы, отправились вместе с женами встречать поляков. На пустыре, возле вокзала, их нагнали два кавалериста и раздели буквально донага. Усатый доктор-хирург, рассказывая эту историю, помирал от смеха.

– Если б вы только видели мадам Самборскую, если бы вы ее только видели, – мотая головой, говорил он. – Ведь они шли мимо моих окон. Вера Павловна думала, что со мной будет удар, клянусь вам богом, никогда в жизни я так не смеялся.

– Что они дети что ли? – сказал доктор и пожал плечами. – Все знают, что пока в городе разведка, следует сидеть дома и никуда не выходить. А эти еще сдуру нарядились.

– Вы б уже молчали, – сказал усатый хирург. – Ведь вы единственный врач, который вчера занимался практикой.

– Но ведь это его долг врача, – удивилась Марья Андреевна.

Усатый доктор подмигнул и шепнул своему соседу, розовому большеносому гинекологу:

– Марк Львович, как вы думаете, это из врачебного долга наш именинник рискует своей жизнью?

С Верхотурским беседовал доктор Сокол, уроженец Одессы. Сокола беспокоила судьба оперного театра. Верхотурский, выступавший в этом театре месяца полтора назад на конференции комиссаров 14-й армии, успокоил его.

– Слава богу, – сказал Сокол. – Зимний дворец они сожгли, Кремль в Москве развалили, не хватало только, чтобы они погубили одесскую оперу.

VI

Первое занятие состоялось после завтрака. Верхотурский начал с опроса учеников. Самым знающим оказался Коля. Со вчерашнего дня он не отходил от Верхотурского, говорил с ним весь вечер, принес ему толстые тетради, в которые записывал конспекты прочитанных книг, а утром, еще до завтрака, он пришел в комнату, уселся на мешок сахара и молча смотрел на Верхотурского.

Этот мальчик прочел за свой пятнадцатилетний век столько книг, что мог потягаться в учености с человеком, имеющим высшее образование.

Он читал курсы физики Эйхенвальда и Косоногова, читал «Происхождение видов», «Путешествие на корабле Бигль», «Основы химии», проштудировал «Элементы дифференциального исчисления» Грэнвилля, прочел несколько десятков книг по геологии, палеонтологии и астрономии. Сейчас он конспектировал первый том «Капитала», переписывал в тетрадь целые страницы малопонятной ему книги. Его сильно беспокоило, должен ли он посвятить себя науке и подарить человечеству новую теорию строения материи, либо вступить в ряды бойцов за коммунизм.

Одинаково прекрасными казались ему величественный путь Фарадея и Либиха, трагическая дорога Чернышевского и Карла Либкнехта. Кем быть? Ньютоном или Марксом? Это был нешуточный вопрос, и Коля, несмотря на свою ученость, не мог решить его.

Главная беда заключалась в том, что не с кем было посоветоваться. Знакомые доктора, приходившие в гости, были безнадежными идиотами. Он видел, что ни ураганный артиллерийский огонь, ни кавалерийские атаки, ни взрыв поезда снарядов, потрясший весь город, не могли ничего поделать с этими людьми. Они упорно под гул орудий и взрывы гранат продолжали говорить о реквизированных комнатах, о цене керенок, о золотых пятерках и о вреде сахарина. Они ругали большевиков – безумцами, фанатиками и хамами; петлюровцев – разбойниками и погромщиками; осуждали деникинцев за разврат и мечтали о немецкой оккупации, при которой можно будет ездить в Баден-Баден.

Других людей Коля не видел. Отец был отсталым человеком, он не знал, что существует классовая борьба и что атомы состоят из электронов. Мать, когда Коля сказал ей, что подумывает уйти в Красную армию, назвала его юным мечтателем, узнала в нем свою неспокойную душу и обещала снять с него штаны, ботинки и запереть в кладовую.

И вдруг Коля увидел человека старого, с довольно толстым брюшком, который разительно не походил на окружающих его людей. Орел среди кур! Это был человек, сошедший со страниц книги, это был человек его ночных мечтаний.

Вчера он сказал: «Знаешь, юноша, когда-то я хотел, подобно Лафаргу, покончить с собой, достигнув шестидесятилетия, боялся старческого окостенения, но, глядя на вашего папашу, вижу, что во мне есть еще запасец пороха лет на тридцать». Он не был похож и на Факторовича – ни разу он не сказал громкой, напыщенной фразы, от которой Коле становилось немного совестно и неудобно. То, что он говорил, было всегда просто, до смешного понятно. В нем была громадная сила насмешки. И в нем было еще нечто, чего Коля, несмотря на свою ученость, не мог понять. Ночью, лежа в постели и вспоминая разговор с Верхотурским, он вдруг расплакался, такое необычайное волнение охватило его.

И вот этот человек сидел на табурете, перебирал, подобно четкам, связку сморщенных коричневых грибов и, смеясь, говорил:

– Москвин человек в теории явно невинный. Факир чудовищно утверждает куновскую ересь, но защищает ее не от испорченности, а лишь в силу той же неповинности в теории. Единственным ответившим, что же такое производственные отношения, оказался юный абитуриент, потому начнем сначала.

Никогда Коля не был так горд и счастлив, как в эти мгновения.

Урок длился около двух часов. Москвин, красный, точно он все еще сидел перед раскаленной плитой, прислушивался к словам Верхотурского, то хмурился, то вдруг начинал улыбаться и кивать головой. Коля, вывалив изо рта язык, быстро писал в общую тетрадь, на первой странице которой было написано синим карандашом: «Абсолютная истина прекраснее всего». Факторович внимательно смотрел на Верхотурского и временами, делая страдальческое лицо, бормотал:

– Ну, положим, это я знал давным-давно.

– Я у тебя потом спишу, – сказал Коле Москвин.

А после лекции у них началась беседа, и впервые, пожалуй, в квартире доктора люди оживленно, волнуясь и перебивая друг друга, говорили о предметах, не имеющих никакого отношения к их личным делам, удачам и неудачам.

Перед обедом Москвин и Факторович сели играть третью партию матча. Играя, они все время говорили друг другу колкости, а под конец партии Факторович подставил королеву и хотел взять ход назад.

– Ну нет, товарищ, – сказал Москвин и ухватил рукой королеву.

– Я еще не пошел, – кричал Факторович, – я только взял рукой!

– Не берись рукой, ты уже большой, – говорил Москвин и тянул королеву к себе.

Кончилось тем, что они снова поссорились. Факторович разбросал фигуры и сказал:

– Можешь считать, что я проиграл, а ты выиграл, – и добавил: – Партач и мошенник.

Москвин заявил, что он лучше согласится сидеть в концлагере, чем играть с тронутым человеком в шахматы, и что он, Москвин, любит интересную и справедливую игру, а с Факторовичем, который стремится к выигрышу, тошно играть.

За обедом Марья Андреевна сердито сказала:

– Поля, ты, видно, влюблена: суп соленый, как рапа, его невозможно в рот взять.

И Факторович, зная застенчивость Москвина, сказал невинным голосом:

– Хорошо, что Москвин не готовил третьего, а то кисель тоже был бы соленым.