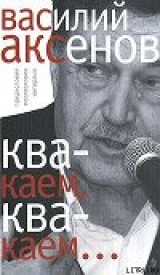

Текст книги "«Квакаем, квакаем…»: предисловия, послесловия, интервью"

Автор книги: Василий Аксенов

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)

На смерть Романа Солнцева

Очень прискорбно то, что Роман от нас ушел. Я знал его давным-давно, эта дружба еще усилилась благодаря Жене Попову, который был сердечным другом Романа. Я уважал его как поэта, как прозаика и как инициатора великолепного издания – «День и Ночь». В последнее время, так вышло, я очень часто с ним встречался и не мог даже представить себе, будто что-то вот произойдет. В частности, я читал его вещи, которые выдвигались на Букеровскую премию. Я помню, что даже тогда, в обстановке довольно такой сумбурной и несколько тоскливой, у всех вдруг нашлось общее желание выдвинуть сразу две его книги – «Золотое дно» и «Минус Лавриков». «Минус Лавриков» меня поразил. Текст показывает колоссальную потенцию Солнцева как прозаика. Роман Солнцев, конечно, еще бы написал что-то очень сильное, важное для всех нас. Но, увы… Царство ему Небесное…

Классик и плейбой

Зоя Богуславская

«Разговоры с Аксеновым»

Совпало так, что мы жили в Париже, в соседних номерах гостиницы «L'Eglon» («Орленок»), встречаясь ежедневно. В те дни мне довелось наблюдать детский восторг Евгении Семеновны, смертельно больной женщины, которая в последние месяцы жизни попала в мир высокого искусства, живший до этого только в ее воображении. Василий осуществил все задуманное: он с матерью проехал на машине через всю Европу поражаясь, откуда брались силы, выносливость, а главное, неиссякаемая доброжелательность матери, которую не ожесточили изощренные издевательства, через которые она прошла. Окна нашей гостиницы выходили на кладбище Монпарнас, где похоронены Бодлер и Сартр.

Евгения Семеновна Гинзбург вернулась умирать в Россию. Ее хоронили в дождливый день, мало кто был оповещен о траурном событии. Однако близкий круг людей сомкнулся у ее могилы, капли дождя сползали с мокрых деревьев на лица людей, которые не плакали. Каждый думал о судьбе этого редкого таланта, о ее книге, ставшей настольной у десятков тысяч современников, переведенной во всех цивилизованных странах, оставшейся одним из самых гуманных памятников жесточайшего времени. А у меня в памяти всплывала картина, как мы с Евгенией Семеновной сидим на крыльце переделкинской дачи драматурга И. Ольшанского (где ей снимали комнату), она читает мне завершающую главу рукописи «Крутого маршрута».

«Салон» Евгении Гинзбург в ссылке аукнется и после ее смерти. Ее сын вместе со своими единомышленниками в квартире своей матери начал придумывать неподцензурный альманах «Метрополь». Спрашиваю:

– Как возникла мысль о квартире мамы?

– После ее смерти однокомнатная квартира в кооперативе у метро «Аэропорт» некоторое время пустовала. Моему сподвижнику по «Метрополю» Жене Попову тогда негде было жить, и я ему дал ключи. Таким образом мамин последний «салон» превратился в штаб-квартиру альманаха, вызвавшего такой шум и преследования.

Мы видимся с Василием регулярно в течение многих десятилетий. Теперь каждый раз, когда он наведывается в Москву. Застать его на Котельнической набережной, где у них с Майей квартира, сложно. Он «расписан» по телевизорам, издательствам, интервью. Интерес к Аксенову с годами не ослабевает, его «рвут на части». При этом он никогда не похвастается. Не скажет: «Посмотрите «Итоги», «Герой дня». Или: «Сегодня полоса обо мне…» Или: «В Штатах только что вышла моя новая книга…» Спрос на самого Аксенова сегодня больше, чем на экземпляры его произведений. Личность порой перерастает творческий имидж. Былым компаниям, верному кругу друзей (Евг. Попов, А. Козлов, А. Арканов, Ю. Эдлис, Г. Садовников, А. Кабаков и, конечно, Белла Ахмадулина и Борис Мессерер) Аксенов нынче частенько предпочитает одиночество.

– Почему тебе пишется лучше, по твоим словам, в Вашингтоне и Европе, чем здесь?

– В Вашингтоне за письменным столом у меня остается только один собеседник – В. П. Аксенов. В России слишком много собеседников, и я, так или иначе, стараясь им соответствовать, забалтываюсь. Сочинительство и эмиграция – довольно близкие понятия.

«Забалтываюсь» – очень емкое словцо.

Он отдал дань разным жанрам: прозе, поэзии, драматургии, публицистике. Впоследствии выйдет и первая книга его стихов. Спрашиваю:

– Кем себя считаешь по преимуществу?

– Последним представителем умирающего жанра романа (умирающего в молодом возрасте, так как его можно считать «подростком» рядом с другими), – говорит Аксенов. – Я не поэт, а романист. И, может быть, поэтому острее других, то есть нероманистов, чувствую кризис романа. Уже сейчас испытываю какую-то ностальгию по любимому жанру. В процессе «романостроительства» у меня возникает особое, почти лунатическое состояние. Домашние это заметили и даже начали в такие периоды называть меня «Вася Лунатиков». Вне романа меня никогда не тянет писать стихи, внутри романа то и дело начинаю ритмизировать и рифмовать.

Только что появившийся роман «Кесарево свечение» наиболее точно отразил тягу к «слоеному пирогу» сочетания поэзии и прозы. Три обитающие здесь пьесы, по мнению автора, «играют роль остановок, перевода дыхания, повода для создания своего рода «парада персонажей».

Сочинительство, как главный способ общения и времяпрепровождения, выдает предназначенность Аксенова писательству. Похоже, сегодня это главный смысл его существования.

Василий Аксенов, как принято нынче говорить, – фигура культовая. Мало кто из здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Его стиль общения, сленг, пришедший из «Звездного билета», «Апельсинов из Марокко», «Затоваренной бочкотары» и др., стал повседневностью в молодежных компаниях и любовной переписке 60—70-х, приклеился к целому журавлиному клину устремившихся за ним молодых писателей.

Аксенов – художник. Он занимается именно художественным творчеством. В повествовании доминируют образность, изобразительность, парадоксально влекущие за собой интригу и поступки персонажей.

Несмотря на опыт репрессированных родителей, он не стал диссидентом, его сопротивление больше всего обозначалось на уровне стилистики и свободы поведения. Много позже, вызвав огонь хрущевского гнева на встречах с интеллигенцией в 1963 году, он становится фигурой и политической. Под голубым куполом Свердловского зала произойдет новый слом в его судьбе. Находясь в зале, он рискнет возражать разъяренному Хрущеву, когда тот обрушится на него и Вознесенского за их интервью, данное в Польше: «Вы мстите нам за, смерть отца», – орал генсек. И далее в том же духе. «Мой отец жив», – поправил его Аксенов и поблагодарил за разоблачение культа личности, возвращение невинно осужденных из тюрем и лагерей. После исторических встреч главы страны с интеллигенцией, разноса творений художников, писателей, в биографию Аксенова отчетливо вплетается его гражданские выступления: он протестует против ввода войск в Чехословакию, высылки Солженицына, его многолетнее противостояние цензуре увенчается созданием альманаха «Метрополь», позднее названного «бастионом гражданско-этического неповиновения». Комментарием к сегодняшнему политическому курсу станет серия его острых выступлений в ведущих СМИ»

Как личность Василий Павлович Аксенов был сконструирован из первых впечатлений костромского приюта для детей «врагов народа», затем – Магадана, где поселился в 12 лет с высланной матерью, Евгенией Семеновной Гинзбург. По словам Василия Павловича, круг реальных персонажей «Крутого маршрута» (принадлежащего перу его легендарной матери) состоял из выдающихся людей того времени: репрессированных ученых, политиков, художников, образовавших своеобразный «салон», содержанием которого были рассуждения на самые высокие темы. Влияние этих рассуждений на детское сознание трудно измерить. Мне хочется расспросить его об этом подробнее. Выбрав момент, говорю:

– Можешь ли выделить какие-то особые черты этого сообщества. Уникальное явление: общение естественных людей в неестественных обстоятельствах?

Аксенов полагает, что такое сообщество существовало в их доме и раньше, но в лагере духовная жизнь стала для интеллигенции единственным способом выживания., А я сегодня уже знаю последнюю статистику, сделанную учеными, которая доказывает, что в годы сталинских репрессий в лагерях и тюрьмах выживали вовсе не самые сильные, спортивные, физически тренированные, а люди умственного труда, интенсивной духовной жизни, сознательно боровшиеся против насилия. Закаляя характер, дисциплинируя тело, они заставляли себя планомерно идти порой к нереально осуществимой цели. Известная работа Натальи Бехтеревой называется «Умные живут дольше». В окружении матери Аксенова создался круг людей, у которых это внутреннее сопротивление было развито очень сильно.

– Еще в молодости, – продолжает свой рассказ Василий Павлович, – у мамы появилась склонность создавать вокруг себя своего рода «салон» мыслящих людей. Первый такой салон, в который входил высланный в Казань троцкист профессор Эльвов, обернулся для мамы трагедией, стоил ей свободы. Читатель «Крутого маршрута» найдет такой гинзбурговский салон в лагерном бараке, В послелагерной ссылке, в Магадане, возник еще один салон, уже международного класса… Советский юнец Вася Аксенов просто обалдел в таком обществе: он никогда не предполагал, что такие люди существуют в реальной советской жизни. Мамин муж, доктор Вальтер Антон Яковлевич, был русским немцем, гомеопатом и ревностным католиком. Для меня он стал первым источником христианской веры. Доктор Уманский был сионистом и ни от кого не скрывал, что мечтает умереть в Израиле (эта мечта не сбылась). С порога он начинал читать какую-нибудь новую поэму: «Достоин похвалы Лукреций Карр, он первым тайну отгадал природы». Мама смеялась. На дворе стоял 1949 год, ГБ готовила вторую волну арестов.

– Был ли у членов салона доступ к газетам, книжкам, вообще к какой-либо информации?

– В какой-то мере был. Мама открыла мне, школьнику, один из главных советских секретов – существование Серебряного века, – поясняет он. – Кроме того, она познакомила меня с творчеством кумира своей молодости Бориса Пастернака. К окончанию школы я знал наизусть множество его стихов, которых нигде тогда нельзя было достать в печатном виде.

Какая-то дикая, пронзительная жалость к невостребованным богатствам личности собственной матери, к ее погубленной в лагерях молодости зазвучала в его прозе с особой остротой («Негатив положительного героя») после момента «ознакомления с делом арестованной в 1937 году матери». На ее тогдашнем фото: «анфас и профиль, взгляд затравленного подростка, бабушкина «кофтюля» на исхудавших плечах».

Безусловно, этим чувством была выношена мечта сына показать матери Европу. Он дал ей возможность говорить на немецком и французском, видеть людей, чьи книги она читала в подлинниках, постоять у шедевров мирового искусства, которыми она восхищалась лишь по репродукциям. Аксенова поразило, что его мать после возвращения из ссылки сохранила черты терпимости к человеческим слабостям, любовь и интерес к жизни, очарованность природой. У нее была редкая тяга к новым впечатлениям, открытию новых стран и способов существования.

– Влияют ли общественный климат и бурные политические баталии на твои творческие интересы?

– Сама по себе политическая ситуация никак не влияет, однако возникшие в связи с ней человеческие типы начинают бродить в некоем полуметафизическом пространстве, чтобы в конце концов превратиться в образы литературы: чаще всего на грани абсурда.

С годами Аксенов все более привержен одиночеству, письменному столу, хотя его семья, уклад жизни, занимают существенное место в его предпочтениях. Сегодня его интересы группируются вокруг литературы, семьи и общественной жизни. Мало кому под силу давать такое количество интервью, печатать в средствах массовой информации свои размышления порой о важнейших событиях современной политической жизни. Роль главной женщины по-прежнему крайне существенна в его жизни. После кончины Евгении Семеновны его заботы, волнения, сочувствие окружают его жену Майю. Вспоминаю, как в свое время именно она выхаживала тяжелобольную Евгению Гинзбург, что очень сблизило их. Не забуду и регулярные наезды Майи в Переделкино с «передачами» – свежевыжатый морковный сок, фрукты, протертая горячая пища, – облегчавшие участь больной.

– Помнишь, у Юрия Казакова: «Каждый мой роман– это мой ненаписанный роман». А у тебя как?

– Считается, что каждый состоявшийся роман (в данном случае любовное приключение) может стать ворохом увлекательных страниц. Это верно, но к этому можно добавить, что несостоявшееся любовное приключение может стать ворохом еще более увлекательных страниц. Вот эти «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» женщины в той или иной степени отразились в образе моей основной лирической героини, которая кочевала из романа в роман. С возрастом и с накоплением писательского опыта я стал чаще отходить от этого образа. В «Московской саге» читатель находит разные женские типы, не имеющие отношения к моей личной лирике. Там есть героини старые, больные, нелепые, и я в них не меньше влюблен, чем в свою постоянную красотку.

Аксенов – джентльмен и пижон. Он одевается модно, изысканно, ощущается его любовь к фирменным вещам. Рубашечку с маленьким отложным воротничком он подберет в тон шарфу, свитер, серый, голубой, чаще одноцветный, разнообразные куртки на пуговицах, молниях, спортивного покроя сидят на нем с легкой небрежностью. Как и герои его повестей, он пропустит даму вперед, он успеет поднести зажигалку, когда она закуривает, ринется в драку, если столкнется с хамством.

Однажды в пору нашей «Юности», во время вечерней прогулки в Переделкине затеялся откровенный разговор, и я спросила Аксенова, как он относится к той брюнетке со светло-голубыми глазами, которая частенько стала с ним появляться. Он ответил: «Конечно, я сильно увлечен, и она тоже, но она жена моего друга, поэтому быть ничего не может». Вот так. У него и тогда были моральные принципы. Сегодня, увидев симпатичное существо женского пола, Василий Павлович начнет улыбаться, появятся острота и яркость речи, цепкая внимательность взгляда, но как развивается увлечение прозаика, создавшего десятки женских образов – не берусь анализировать. Отделить материал литературы от биографии не под силу никому.

– Я вообще-то в большой степени феминист, – признается он, – давно пора, мне кажется, обуздать зарвавшихся мужланов и открыть новый век матриархата наподобие нашего блистательного XVIII.

Одну из своих пьес Аксенов целиком отдал женским персонажам, «Лизистрата» (?) (парафраз Аристофана), где действие отдано только персонажам женщинам. Представительницы прекрасного пола, названные именами близких знакомых, обладают разнообразием характеров, однако сплачиваются, чтобы противостоять мужчинам, захватить или удержать власть.

– Почему сегодня забросил драматургию?

– Всего я написал на данный момент восемь пьес; это целый театр. Театр, который остался практически невостребованным существующими профессиональными подмостками. Почему они меня не ставят, черт их знает. Для них важнее в очередной раз пережевать Чехова. Одни жуют его левой стороной рта, другие – правой, третьи – крошат резцами. Так или иначе, мой театр существует в глубине моего романа, и таким образом он создает для меня атмосферу постоянной премьеры.

Замечаю, что два его «хита» – «Всегда в продаже» и «Затоваренная бочкотара», блистательно сочиненные им вместе с «Современником», – поминаются довольно часто и сегодня. Что ж, две яркие репертуарные пьесы – уже достаточно, чтобы сказать, что у драматурга есть «свой театр».

– Как рождается жанр, если это не проза?

– Не уверен, что могу убедительно ответить. Почему какие-то куски сочинительского процесса обретают театральные формы, а другие стараются влезть в жесткую сетку рифм и ритмов? Дело, может быть, в том, что я работаю в основном в самом молодом жанре словесного искусства, в романе, которому, возможно, приходит конец. Быть может, о нашем времени будут говорить: «Это было еще тогда, когда писались романы». Что касается поэзии, то она, конечно, является древнейшим и вечным жанром словесности. Человек еще в пещерах начал что-то бормотать, заниматься камланием, творить мифы, от этого он не откажется до скончания дней. Театр, маски, мизансцены возникли сразу вслед за этим. Этот жанр тоже отличается исключительной живучестью, о чем говорит хотя бы тот факт, что после советского развала из всех искусств главнейшим оказался театр. Очевидно, у людей всегда будет существовать потребность в какой-то вечер собраться вместе в небольшом зале, вместе ахать от восхищения или, наоборот, ворчать: «Опять нас обманули, ну что за говно показывают!»

– Можно ли в твоих романах (пьесах, стихах) обнаружить полное сходство с прототипами или автобиографические мотивы?

– Еще ни разу не было, чтобы я кого-то «описывал» или чтобы я кому-то из «детищ» впрямую приписывал что-то свое. Вот почему, кстати, я не пишу мемуаров. Уверен, что в процессе воспоминаний на бумаге все переверну, перекрою и заврусь окончательно.

Сегодня Василий Аксенов живет на два дома[1]1

Очерк был окончен в 2001 году. Место проживания В. Аксенова поменялось. Теперь его два дома – это Москва и Беарриц на берегу океана во Франции.

[Закрыть]. Только недавно обустроился под Вашингтоном, где листья падают прямо в окна. Он по-прежнему занимается джокингом, в близлежащем парке бегает трусцой по 45–60 минут. Да, в этом доме ему хорошо работается, его привычки, атмосферу, наиболее благоприятную для творчества, обеспечивает Майя. По его словам, он любит осваивать разные предметы цивилизации, например, стиральную машину с сушкой или автомобиль. Машину водит давно и постоянно. Вообще по-прежнему спортивен.

– Отличительной чертой нашего быта, – рассказывает Аксенов, – является то, что мы живем на два дома: в Вашингтоне и в Москве. Сейчас к этому еще присоединился маленький домик в Стране Басков. Постоянно забываешь, где оставил свитер или штаны. «Майя, ты не знаешь, где мой костюм, тот, другой?» А она отвечает; «А ты не помнишь, Вася, где мой плащ висит, в Котельниках или Фэрфаксе?»

– Как менялась твоя личная жизнь, когда «беды тебя окуривали»?

– В конце 60-х я пережил тяжелый личный, хотя отчасти и связанный с общим поколенческим похмельем (Чехословакия, брежневизм, тоталитаризм) кризис. Мне казалось, что я проскочил мимо чего-то, что могло осветить мою жизнь и мое письмо. И вот тогда, в 1970-м, в Ялте я встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь, а потом это переросло в духовную близость. Она меня знает как облупленного, я ее меньше, но оба мы, особенно теперь, в старости, понимаем, на кого мы можем положиться. До 1999 года Майя никогда не плакала, но потом, после гибели нашего Ванюши, она пролилась всеми своими слезами. И все-таки я до сих пор люблю, когда она смеется.

– Как сегодня ты оцениваешь американский период жизни? Я имею в виду профессиональную деятельность в Штатах: преподавание в университете, сочинительство. Пожалуй, ты один из немногих, у кого здесь сложился имидж не только писателя, переводимого с русского, но и американского литератора. Несколько вещей, как известно, написаны тобой по-английски. Помню, как еще до отъезда ты переводил «Рег-тайм» Докторова для журнала «Иностранная литература».

– Я отдал 21 год жизни «американскому университету», точнее, преподаванию руслита и своей собственной филконцепции мальчикам и девочкам (иногда и почтенного возраста) из разных штатов и стран. Университетский кампус для меня – самая естественная среда, но сейчас я уже подумываю об отставке. Где буду проводить больше времени, еще не знаю. Надеюсь, на родине все-таки не вырастет снова тот сапожище, что когда-то дал мне пинок в зад.

– Если бы ты не писал, что бы делал?

– Не знаю, что бы я делал, если бы не писал. Честно говоря, даже не представляю себе такой ситуации.[2]2

Сегодня 75-летний Аксенов – автор многочисленных книг, пьес и стихотворений. Его жизнь оправдала предчувствия, он всегда писал в этой виде – основной смысл жизни.

[Закрыть]

2001 г.

Три интервью с главным редактором журнала «Октябрь» Ириной Барметовой

1. ОБЛИСКУРАЦИЯ АКСЕНОВА

Не ищите это слово в словарях – его там нет, как и слова «плентоплевательство». Их придумал Василий Аксенов для своего нового романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки», полагаю, сидя в саду своего дома. Роман писался три года, почти столько же Аксенов живет во Франции, на берегу Атлантического океана. Ранее обитал на другом берегу того же океана. В Биаррице – удивительном городе – до сих пор живут потомки Оболенских, Рябушинских, в русской церкви настоятель отец Георгий – китаец, в совершенстве говорящий по-русски… Тут жили Чехов, Набоков… Но привела Аксенова сюда случайность. Путешествовал на машине по югу Франции и без особой цели заехал в Биарриц. Почувствовал особый дух города и тогда отвлеченно подумал, что хорошо бы здесь поселиться. В другой раз, первого января 2000 года, поезд привез Аксенова в ночной Биарриц. Город был пуст, светились лишь витрины. За стеклом одного агентства недвижимости висела фотография дома… А когда утром приехал смотреть его и увидел сад, мгновенно решил: «Все, буду здесь жить!» Может быть, этот сад пленил воспоминанием о другом, где стояла бронзовая статуя «Пушкин в возрасте Державина»– «ПввД», которую некий художник привез в дар Вашингтону: «Как сейчас вижу наши шумные завтраки. Народ спускается на кухню, расползается по комнатам и лестницам, иные с тарелками и кружками кофе выходят в сад, усаживаются вокруг Пушкина (скульптуру город не принял, она и по сей день стоит у меня в саду), все галдят о России… а я спускаюсь к ним, как благодетельный сюзерен, и стараюсь не обращать на себя внимания».

Живость повествования, обилие комических ситуаций, гротесковых образов, нагромождение невероятных событий, фантастических приключений, претендующих тем не менее на достоверное отображение реалии тех дней – все это присуще новому произведению Аксенова. Как говорил тот же Пушкин: «Улыбка, взоры, нежный тон красноречивей, чем Вольтеры, нам проповедают закон и Аристипов, и Глицеры». А еще автор виртуозно растворил в своем тексте цитаты, размышления, письма, суждения философа и Северной Семирамиды так, что поиски, кто что сказал и кто что придумал, станут делом увлекательным.

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ. Несколько лет назад я читал книгу о переписке Вольтера и Екатерины Второй, там много было цитат из писем, которые звучали своеобразным диалогом очень близких людей, чуть ли не влюбленных, даже с некоторыми моментами ревности. И я подумал: сочинить бы в английском жанре true stories which never happened– правдивые истории, которых не было, – такую как бы анекдотическую историю с ощущением правдоподобия, наполнив ее множеством достоверных деталей, не очень серьезную, как часто у меня бывает в начале, а потом углубить,…. Особенно меня пленяла идея встречи Вольтера и Екатерины. В реальности они не встречались, во всяком случае, мы не знаем об этом, а здесь императрица назначила бы философу свидание где-то в Европе и на свидание выехала на стопушечном корабле… И так, между дедом, начал заполнять альбом, толстый такой, различными сведениями об эпохе, деталями, именами, убранствами мундира Семеновского или Преображенского полков, выражениями, какими-то эпиграммами. Заполнил один, потом второй альбом: то так напишу, то поперек страницы, то косо, – в общем, набралась куча всего. Прочитал дневники Екатерины, которые, к сожалению, так быстро обрываются, серьезный фундаментальный труд супругов Дюранов – «Век Вольтера», без него я бы вообще не написал романа. Какие-то стишки вольтеровские переводил… Все это накапливалось, накапливалось – вдруг появлялся кусок прозы, например, выход линейного корабля в море… Потом перескакивал к другому. Пока не почувствовал: можно начинать последовательное повествование. Сначала возник зрительный образ – двое юношей в треуголках, натянутых на брови, мчатся по обледеневшей дороге – тата-тата-тата, – они уже слились с конями, разбивают лужи замерзшие, закат над Северной Европой, на закате – тонкий месяц, все это такие видения Европы, и они скачут, скачут…. Потом появились, как ни странно, клички лошадей – Тпру и Ну, потом иностранные – Антр-Ну, Пуркуа-Па – значит – они с фальшивыми французскими документами, И так вот два мальчишки стали секретными агентами…

ИРИНА БАРМЕТОВА.Это похоже на игру в роман.

– Вот именно – просто повествование, сочинительство. Никаких заранее приготовленных идей, планов, интересовало лишь, что получится с этим материалом в результате моей конструктивной такой деятельности. И это был главный кайф работы. Я не знал, что будет на следующей или через десять страниц.

– В результате этой деятельности получился старинный роман, по авторскому определению… Одним из героев которого, причем полноправным, является язык повествования. Он с самого начала властно заявляет о себе, удивляет и притягивает. В нем – сочетание в стиле рококо архаики с языком допушкинской поры, щедро сдобренным калькированными французскими оборотами и словами… Коктейль, из которого, может быть, и вырос современный русский язык?

– Да, самым страшным для меня было – найти язык. Иногда я был на грани того, чтобы бросить все это. Потом все-таки удалось поймать интонацию, в которой можно было использовать архаику и в то же время наш день туда встроить.

– Язык, как и полагается герою, в течение всего романа меняется.

– Потому что по сюжету прошло сорок с лишним лет, и язык начала девятнадцатого века уже другой. А потом, в романе много о Вольтере, и надо было учесть его манеру речи. В сравнении с современным французским он говорил очень витиевато, с невероятными любезностями и преувеличениями. Примерно так, как сейчас французы завершают свои письма: «Примите мои уверения в совершеннейшем почтении»…

– Да, все эти гламурные штучки.

– Эти гламурные штучки у него естественны, когда он обращается к Екатерине: «льщу себя мыслью», «ласкаюсь увидеть вас», «повергаюсь к ножкам невиданной красоты», «ваши ручки известны всей Европе» и так далее и тому подобное.

– Приведенные в романе вольтеровские письма тонально для современного читателя приторно льстивы. Но Вольтер не был льстецом?

– Вольтер льстецом был. Невероятным льстецом. И в романе я не преувеличиваю, а лишь привожу оригинальные тексты, над которыми трудились переводчики императорского двора.

– Может быть, это такая дипломатическая хитрость Вольтера?

– То ли это хитрость, то ли естество… По-моему, все же это было его естество.

– Как же лесть могла сочетаться с иронией, вольнодумством, сарказмом Вольтера?

– В этом-то и сложность его личности. А еще, надо вам сказать, Вольтер, если выражаться современным языком, был немыслимым пиарщиком. Он обладал грандиозными связями в аристократическом мире и уж никак не упускал возможности умело пользоваться ими.

– Вы хотите сказать, что философ знал толк в бизнесе?

– Еще как! В определенный момент своей жизни он понял, что должен стать богачом. Премьера «Семирамиды» принесла четыре тысячи ливров – серьезные деньги по тем временам, и он сразу отдал деньги в рост. Через «нужных» людей доставал подряды для армии, поставлял в армию сукно, провиант, что-то еще и колоссально разбогател, И все это сочеталось в нем с искренним огромным вниманием к униженным и оскорбленным, с борьбой против лицемерия… Ecrasez I'infame.

– «Раздавить гадину» – так у нас переводили это вольтеровское выражение, мне понятнее все же «Раздавить лицемерие».

– «Раздавить лицемерие» – намного шире, потому что направлено было не только против церковников, религиозного фанатизма, но и против сословий…

– Однако Вольтер родился в зажиточной буржуазной семье.

– Вольтер был сыном нотариуса – в те времена очень средний класс, вначале Вольтера не жаловали в высшем свете. Помните случай, когда в ложе театра на пренебрежительный вопрос одного аристократа, как там вас называть: Аруэ, что ли, или Вольтер? – Вольтер ответил: мое имя начнется со мной, а ваше засохнет с вами.

Во Франции тогда было принято, чтобы поэта приглашала к себе на проживание какая-нибудь покровительница-аристократка. Когда Вольтер находился при «дворе» маркизы дю Шатле, внешне казалось, что она его содержит. Но на самом деле ее муж, маркиз дю Шатле, отдал им развалившийся замок в Сирэ (Шампань), который Вольтер отремонтировал, обставил и жил в нем на свои деньги. Маркиза была мотовка, он покупал ей платья, платил ее бесконечные карточные долги и прочее и прочее, обожал ее.

«Кое-кто из старых недотрог нападает на нее, но она одна делает больше добра, чем они вместе взятые. Она не допустит ни малейшей несправедливости даже ради большой выгоды; она дает своему любовнику лишь великодушные советы; она заботится только об его добром имени, ибо ничто так не подвигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков и уважение коей ты хочешь заслужить».

Вольтер. «Мир, каков он есть»

Счастливейшие годы пребывания в замке сильно пошатнули его состояние.

– Вольтер у нас порядком подзабыт, на нем незаслуженно лежит печать чего-то скучно-занудного, хотя философствовал он как бы мимоходом, шутейно, чем и восхищался Пушкин.

– У меня такое ощущение, что он и сам говорит: «Я не настоящий философ». Он им и не был. Монтескье, Дидро – философы. Д'Аламбер – человек колоссального интеллекта. А Вольтер немножко поверхностный такой… Но он был демиургом. Мне захотелось, что называется, освежить представление о нем. Сказать, какой он был неотразимый человек огромной созидательной силы. Ему никто не мог отказать, все аристократы бросались ему служить, народ распрягал его экипаж и тащил на себе карету – так все безумно его любили. Откуда бы это все взялось, если бы он был скучным? И поэтому у меня он вспоминает свои любовные дела, и своих друзей, и мадемуазель Лепинас, и Эмили дю Шатле. Кстати, Эмили была далека от идеала красоты того времени и считалась в ту пору уродиной. Так вот, я написал эпизод, как дю Шатле входила в блистательном макияже, в бриллиантах и в шуршащих юбках, которые так резко отбрасывали ее ноги. Вольтеру казалось, что она шла по какому-то помосту, то есть дефиле. Это – современная красавица высокого роста с длинными ногами.

– Не только эта красавица подиума кажется нашей современницей – 70-летний Вольтер у вас предстает не стариком восемнадцатого века, а личностью с феерической харизмой. В принципе, если какому-то политику или писателю сейчас создавать имидж, то следовало бы многое позаимствовать у Вольтера.

– Да, это модель в какой-то степени. Нам не хватает такого, как Вольтер. Не вождя, который поведет за собой армии, а вот духовного лидера, который сдержит и революции своим обаянием, и будет чувствовать социальную справедливость, и будет просвещенным, элегантным человеком с большим чувством юмора. Эпатажным, да, забавным, то есть смешным, как Вольтер, который ходил на своих каблучках. Но, увы, нет даже намека на такого человека в нашем обществе, Александр Исаевич хотел, конечно, стать властителем дум, но вообще время властителей дум прошло, литература сейчас не может состоять из властителей дум, это совсем другое…