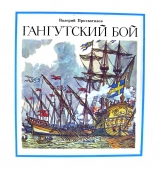

Текст книги "Гангутский бой"

Автор книги: Валерий Прохватилов

Жанры:

Детская проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Валерий Прохватилов

ГАНГУТСКИЙ БОЙ

(повесть)

ПРОЛОГ

Гангутский бой… Он произошёл ранним утром 27 июля 1714 года. Это была одна из трёх побед российского флота, в память о которых на синих матросских воротниках издавна прочерчены три белые полосы.

Три победы – при Гангуте, при Чесме, при Синопе…

Три победы, но гангутская победа – самая трудная из них и самая памятная. Потому что она была первой. Именно тогда наконец увидел весь мир: появились у Русского государства силы, с помощью которых стало оно способно защищать свои рубежи не только на суше, но и на море. «Всякой, кто едино войско сухопутное имеет, – одну руку имеет, а которой и флот имеет, – обе руки имеет…» – так писал в предисловии к Морскому уставу Пётр I. Он – под именем Петра Михайлова, в званиях от бомбардирского капитана до контр-адмирала, заслуженных последовательно в боях, – не однажды сам ходил на врага, под ядра и пули, впереди остальных судов. Приходилось в те годы Петру не только флот русский строить, опуская на воду фрегаты и шхерботы, галеры и скампавеи, но и азбуку морских сражений на короткой практике постигать. Почти двадцатилетие – с 1700 по 1721 год – молодая Россия вела изнурительную борьбу с воинственной Швецией – шла великая Северная война. В ходе этой войны надо было не только вернуть свои исконные земли, надо было России и на будущее обезопасить свои границы. Снова, как уже не раз бывало в истории, речь шла не только о независимости, но и о самой жизни Русского государства…

1. «С БЕРЕГАМИ БЫЛА РОССИЯ, НО БЕЗ МОРЕЙ…»

вой древние владения приходилось России отстаивать в битвах не одно столетие кряду. Исконные русские земли возвращать, открывавшие прямой путь на Балтику: побережье Финского залива и невские берега. Новгородские и псковские рати не один раз вынуждены были в боях отступать под напором врага: побережье захватывали то польские, то шведские легионы, то ливонские рыцари. Особенно часто подвергались нападению прибрежные портовые города. Самые крупные из них – крепость Нарва и крепость Ревель (так в далёкие времена назывался Таллинн) – из рук в руки переходили неоднократно. Битвы за них были особенно жестокими. Это и понятно: кто владел портом-крепостью, тот владел и округой.

вой древние владения приходилось России отстаивать в битвах не одно столетие кряду. Исконные русские земли возвращать, открывавшие прямой путь на Балтику: побережье Финского залива и невские берега. Новгородские и псковские рати не один раз вынуждены были в боях отступать под напором врага: побережье захватывали то польские, то шведские легионы, то ливонские рыцари. Особенно часто подвергались нападению прибрежные портовые города. Самые крупные из них – крепость Нарва и крепость Ревель (так в далёкие времена назывался Таллинн) – из рук в руки переходили неоднократно. Битвы за них были особенно жестокими. Это и понятно: кто владел портом-крепостью, тот владел и округой.

В 1558 году, ещё при Иване Грозном, во времена Ливонской войны, Нарву освободил знатный воевода, близкий к царскому двору, Алёшка Басманов. Был он не только храбрый воин, но и опытный, полезный для России торговец: приглашал заморских купцов, выкатывал на причал бочки мёда. Лес, пушнину предлагал, разную ремённую упряжь, кожу, лён да пеньку. А в ответ приходили в Нарву доверху гружённые разными заморскими товарами иностранные корабли – датские, французские, шотландские, английские и голландские.

Когда в 1581 году польский король Стефан Баторий древний Псков осадил, русские войска опять отошли и укреплённый торговый центр вновь был потерян: Нарву заняли шведы. Да и разве одну только Нарву мало было им этой крепости: потеснили они в боях русских воинов, земли все захватили – но заливу и по Неве. Флаги русские потоптали, укрепления передовые пожгли. Более чем на столетие воцарились шведы в этих местах…

Так и пришла Россия великая под знамёна Петра – как корабль на рейде с потухшими парусами: с берегами была Россия, но без морей.

Что же вообще представляла собой в то время, то есть до прихода к власти Петра, русская регулярная армия?

Пусть расскажет нам об этом сохранившийся в архивах документ – памятная записка московского посла во Флоренции Василия Чемоданова. Мы находим в ней подробное описание вооружённых сил Русского допетровского государства. Этот документ без волнения читать очень трудно. Гак и кажется, что он невольно как бы переносит нас с вами в те далёкие времeна.

«У нашего великого государя, – писал Чемоданов в записке, – против его государевых недругов, рать собирается многая и несчётная, а строения бывает разного: многие тысячи копейных рот устроены гусарским строем; другия многие тысячи, конныя, с огненным боем, рейтарским строем; многия же тысячи с большими мушкетами, драгунским строем; а иные многие тысячи солдатским строем. Над всеми ими поставлены начальные люди, генералы, полковники, подполковники, майоры, капитаны, поручики, прапорщики.

Сила Низовая Казанская, Астраханская, Сибирская – тоже рать несметная; а вся она конная и бьётся лучным боем.

Стрельцов в одной Москве, не считая городовых, 40 000: а бой у них солдатского строя.

Казаки донские, терские, яицкие бьются огненным боем; а запорожские черкасы и огненным и лучным.

Дворяне же государевых городов бьются разным обычаем: и лучным и огненным боем, кто как умеет. В государевом полку у стольников, стряпчих, дворян московских, жильцов – свой обычай: только у них и бою, что аргамаки резвы, да сабли востры; куда пи придут, никакие полки против них не стоят. То у нашего великого государя ратное строение».

Что ж, как видим, царский посол Василий Чемоданов был настроен в оценке российского воинства очень и очень оптимистично. Так вот прямо и пишет: никакие полки, дескать, против наших не устоят…

Но, однако, мы с вами сегодня не можем не отметить одного существенного просчёта посла: речь ведь в его записке идёт только о сухопутных силах – и ни одного нет слова о флоте.

Кстати говоря, теоретики и военные историки тех далёких лет вообще считали, что боеспособность русских вооружённых сил была ничтожна и что русская армия была несравнимо хуже армий Западной Европы. Однако это не так. В западных армиях главную ударную силу представляли, к примеру, наёмники – приглашённые на службу выходцы из разных стран, защищавшие те или иные королевские знамёна только за деньги. Русская же армия и тогда уже считалась национальной. То есть защищали Россию коренные жители России. В этом уже было главное преимущество. Даже несмотря и на некоторую техническую отсталость.

И однако ж наступило время, когда только сухопутные силы нe могли уже решать всех проблем. К началу XVIII столетия мало было уже государству Российскому для защиты своей лишь сухопутных войск. Тут, возможно, и задумался государь впервые над проблемой немалой, отражённой им позднее собственноручно в чеканной строке: «Всякой, кто едино войско сухопутное имеет, – одну руку имеет…».

Нужно срочно было искать России выход к морям. Чтобы торговать. Чтобы развивать науки, ремёсла, корабельное дело. Чтобы к нуждам государства приспособить опыт развитых европейских стран. Нужно было воевать со Швецией, многочисленные и хорошо вооружённые армии которой считались непобедимыми. Воевать со страной, подчинившей себе огромные пространства вдоль всего Балтийского побережья, покорившей часть не только финских или польских, но и русских земель. Воевать с талантливым шведским воином, молодым королём Карлом XII, с «братом» Карлом, как немного насмешливо любил подчёркивать в разговорах и бумагах своих Пётр I, с королём, всю жизнь мечтавшим расширить и расширять свои владения безгранично. Воевать, понимая, что долгая Северная война годами остаётся для России страшной обузой, что война эта вызвана одной только суровой необходимостью: возвращать запятые врагом земли, отстаивать рубежи.

«Какой тот великий герой, который воюет ради собственной только славы, а не для обороны Отечества!» – эти знаменательные слова Петра во многом раскрывают его позицию, его общее отношение к воине. Его цель была – защита рубежей, а не захват чужих земель. Это всё мы должны помнить, обращаясь сегодня взором к далёкому историческому прошлому страны.

Долгая Северная война была вынужденной для России. Она приносила всем странам, втянутым в неё, многочисленные лишения. Понимая это, Пётр всегда искал с Карлом мира, чтобы избегнуть ненужных жертв. Даже перед знаменитой Полтавской битвой, ставшей для России переломной в войне на собственной территории, летом 1709 года, Пётр написал:

«Жалею, что брат мой Карл, пролив много крови человеческой, льёт ныне и собственную свою кровь – для одной мечты быть властелином чужих царств. Но когда рассудительно не хочет владеть своим королевством, то может ли повелевать другими?.. Но при всём упорстве его, кровь его для меня драгоценна, и я желал бы мир иметь с живым Карлом. Я, право, не хочу, чтобы пуля солдат моих укоротила его жизнь».

Фанатичный Карл XII, однако, от любых мирных переговоров отказывался наотрез. Он вновь и вновь собирал под свои знамёна наёмников, платил им огромные деньги, разоряя при этом не только чужие территории, по и собственную страну.

Такова была расстановка сил к новому, 1714 году.

2. ВОЕННЫЙ СОВЕТ

1714 году подошла весна к Петербургу – ранняя, звонкая, торопливая. На деревьях лопались набухшие ночки, серебром чешуйчатым сверкали воды Невы. Лёд на Финском заливе вздулся и почернел. Вскоре ветер юго-восточный вскрыл и здесь ледяной покров, и под солнечными лучами многотонные глыбы кружились и яростно давили друг друга. К концу апреля русский галерный флот уже мог свободно передвигаться вдоль всего побережья.

1714 году подошла весна к Петербургу – ранняя, звонкая, торопливая. На деревьях лопались набухшие ночки, серебром чешуйчатым сверкали воды Невы. Лёд на Финском заливе вздулся и почернел. Вскоре ветер юго-восточный вскрыл и здесь ледяной покров, и под солнечными лучами многотонные глыбы кружились и яростно давили друг друга. К концу апреля русский галерный флот уже мог свободно передвигаться вдоль всего побережья.

Зимняя военная кампания завершилась успешно. Шведы были дважды разбиты войсками Петра – на реке Пелкиной и у прибрежного города Вазы. А в конце февраля – новая важная пометка на карте военных действий: после битвы у деревни Лаппола прискакал к государю посыльный князя Голицына и сообщил о большой победе, в результате которой «шведский корпус генерала Армфельда в Финляндии полностью существование своё прекратил». Солдаты Голицына взяли много пленных, оружия, провианта и лошадей.

Неостановимо, уверенно шли всю зиму вперёд русские войска, оттесняя противника, нанося ему удар за ударом. Ещё прошлой осенью был без боя взят город Або – старая прибрежная крепость, рядом с которой расположены были Аландские острова. Уже видели солдаты князя Голицына и скалистый берег одного из ближних островов, и дымки над неприятельскими кострами. А от островов Аландских путь теперь уже прямой мог открыться – в шведскую столицу, Стокгольм.

Пятый год шёл со дня великой победы Петра над Карлом XII под Полтавой, в 1709 году. Сам Карл с малой горсткой верных своих людей до сих пор при дворе турецкого султана спасался. Планы строил, помощи военной просил. Но султан смотрел пока с прищуром, загадочно, явно не желая до поры что-либо конкретное обещать. Так и жил годами Карл XII при дворе, жил в почёте, как гость, но без прав, без армии, без казны. «Лучше уж турецкая земля, чем русский плен…» таковы были горькие и безутешные слова его, сказанные сразу после оглушительного разгрома под Полтавой и позорного бегства шведов за Днепр. Русская конница сбросила в тот день остатки войск Карла в тёмные, стремительные воды реки.

Пётр послушал дозорных, видевших, как несли короля, потерявшего треуголку, в единственную лодку на берегу, уцелевшую после неожиданного налёта русского авангарда. Выслушал, усмехнулся. Молвил потом – тихо, задумчиво, будто бы итоги долгожданные подводя:

– Брат мой Карл всё тщился быть Александром Македонским, но я не Дарий…

И опять усмехнулся.

Окружающим стало ясно, что планирует теперь государь не отдельные моменты, кампании и эпизоды войны, цель которых – покрыть русское оружие ещё большей славой, а всю войну в целом – до победных вершин.

И однако же, до конца войны Северной было ещё далеко. На Балтийском море по-прежнему господствовал шведский флот. Шагом шла пока что Россия к победе над Карлом, по суше. По родной своей земле, обильно политой русской, шведской, немецкой, польской кровью. Почернела земля, оскудела, устала от битв. От пожаров, от топота конского, от свинцовых дождей. Городу Петербургу, заслонившему собой надёжно устье Невы, исполнилось уже одиннадцать лет, а война всё шла. И теряла земля работников, и рождала солдат…

3 мая 1714 года Пётр собрал военный совет.

– Я к миру всегда был склонен, – говорил государь в самом начале короткого своего доклада, – по того неприятель и слышать не хочет. Посему в нашей воле: что Карл XII запутал упрямством, то распутывать будем умом. А буде и сие ныне не поможет, распутывать будем силою и оружием, доколе мир решит сам бог!

На военном совете разбиралось в тот день срочное донесение князя Голицына, поступившее из Або. Князь не просто докладывал обстановку – он просил «зело[1]1

Очень.

[Закрыть] спешно доставить пороха, провианту, камзолов солдатских да башмаков».

Финский берег залива – от Або и сюда, к востоку, до самого Гельсингфорса – разорён был долгой войной.

Население голодало.

Падал скот, невозделанные поля зарастали повсюду сорной травой.

Война несла с собой эти беды, долгая, разорительная война.

Надо было любой ценой русский корпус в Финляндии генерал-лейтенанта Голицына поддержать.

– Что молчишь? – коротко спросил Пётр, обращаясь к графу Апраксину, бывшему архангельскому воеводе, ныне имевшему чин генерал-адмирала, тучному, неповоротливому человеку. Спросил и посмотрел в глаза – пристально, тяжело, ожидая немедленного обстоятельного ответа. Каждый из подчинённых – всегда – должен был оказаться немедленно готовым к любому вопросу государя, пусть даже и самому неожиданному. Пётр иных правил на военном совете не признавал.

– Думаю, что не просто нам будет князю Голицыну доставить порох и провиант, – быстро отвечал, с какой-то явно не свойственной ему торопливостью, Фёдор Матвеевич Апраксин, вытирая лёгким батистовым платочком полную шею. В летнем дворце Петра комнаты все были жарко натоплены, хотя май уже шелестел за окнами первой сочной листвой. – Тщиться надо будет, поелику возможно, государь, но доставить не просто…

– Почему так считаешь? – ещё более нахмурился Пётр, перекидывая из руки в руку тяжёлую, с позолоченной рукояткой трость и в который раз уже кося тёмным глазом в бумаги Голицына, лежащие перед ним на дубовой столешнице, выскобленной ножами до белизны.

Граф Апраксин кашлянул осторожно и повлажневший платочек в левый рукав мундира незаметно запрятал. И потом только медленно, как бы в раздумье – ответствовал:

– Зело ныне дороги лесные злы, как посыльные сообщают. И дождями прошедшими размыты изрядно… Верь, государь, мне – я и сам в краях тех часто бываю. Не одна пара башмаков по трясинам финским оставлена твоим покорным слугой.

– Твоя правда! – перебил Апраксина Пётр. Знаю, что до сей поры более тебе на суше воевать доводилось, нежели на морях. Даром что адмирал… Но не быть более по сему! – заключил он резко и встал, уроним трость на пол. Вновь глаза его сверкнули затаённым быстрым огнем. Сразу встали все генералы, приглашённые на совет, встал и Апраксин. – Воля наша будет теперь такова, – сказал Пётр, вскинув голову и внимательно оглядывая всех присутствующих. Выло видно, что определённое решение им уже принято. – Пр и распутице нынешней, – отчеканивал слова Пётр, – в ростепель, в разливе обильном вод копной тягой обозы князю Голицыну посылать – провиант, а тем паче порох – негоже. Неприятель в местах удобных весьма легко сможет тайные засады нам учинить. – Он задумался на секунду, потом вновь вскинул голову: – Остаётся ныне одно: морем князю помощь направить… И не только ту помощь, о котором он просит нас в депеше своей, а и новый десант…

Пётр говорил громко, уверенно, заражая всех, кто присутствовал на военном совете, своей энергией. Многим это показалось смелым и своевременным – перенос внезапный будущих военных действий на море. Ясно было, что в войне со шведами наметился решительный перелом.

Перемены прежде всего касались, что вполне естественно, военных действий на Балтике. Пётр в докладе своём совету ещё раз, с достаточной твёрдостью и в голосе, и во взгляде, напомнил генералам о численном превосходстве шведского парусного флота над русским. Превосходство это по-прежнему было настолько значительным, что невозможно было с мим не считаться. Тридцать мощных линейных кораблей шведского королевского флота в полной боевом готовности в ту весну стояли под парусами.

Быстроходные фрегаты, бомбардирские суда, бригантины рассекали беспрерывно морскую гладь, останавливали, захватывали или поворачивали вспять любые иностранные торговые корабли, в трюмах которых имелись товары, предназначенные для торговли с Россией. Шведский флот был закалённым и опытным. О сражении с ним в открытом морском бою нельзя было и подумать в то время. Оставалось теперь, как и прежде не раз бывало, одно: не числом воевать, а уменьем… Хитростью и смекалкой военной изнурять врага там, где пока ещё оружием нельзя было взять над ним верх…

После военного совета Пётр остался один. Долго сидел над картон – хмурый, погружённый в раздумья. Перья грыз, торопливо цифры чертил на шершавом листе бумаги.

Что могли мы противопоставить в сложной сей ситуации сильному и хорошо обученному шведскому флоту?.. Главными союзниками России против Карла на море были Данни и Голландия… Данию союзную не однажды уведомляли о трудностях многолетней войны. Помощи, правда, не просили впрямую ни разу, по и о тяжестях галерного перехода на Аландские острова без прикрытия сильного парусного флота представление делали. Отмолчался в такое трудное для России время брат наш, король датский, – не дал кораблей… Но и в том хотя польза есть теперь несомненная, что придётся шведам свой флот по необходимости надвое разделить: половину почти линейных кораблей да фрегатов отправить к союзному с нами датскому берегу. В этой ситуации неприятной шведам явно выбора нет – хочешь не хочешь, а посылай: на два фронта воюет ведь Карл…

Пётр в тот вечер не просто цифры на бумаге чертил: он считал свои корабли. Разграничил листок вертикальной чертой, слева парусному флоту исчисление произвёл, справа – галерному. Больших парусных линейных кораблей было одиннадцать, пять прикуплено за границей, два построено недавно на архангельских верфях.

Итого восемнадцать – от семидесяти четырех до сорока двух пушек на каждом…

Да фрегатов восемь, да лёгких парусных кораблей для разведочной и посыльной службы, называемых шнявами, четыре…

На фрегатах – по тридцать две пушки, на шнявах – по восемнадцать…

А всего выходило орудий на флоте тысяча шестьдесят.

Плохо было одно: многие линейные корабли были ветхи, срочно нуждались в переоснащении и неотложном ремонте. Да и мало было на них опытных экипажей, сложную морскую науку постигших. Так что, видит бог, парусному флоту русскому до шведского далеко…

Но зато на правой стороне листа цифры множились под лёгким пером преизрядно и скоро. Более ста галер и малых галер – скампавей – удалось при самом беглом подсчёте в список сей занести. И хотя одна только пушка всего на носу у каждой галеры имелась, но, однако, и то преимущество забывать не следовало, что галера, по сравнению с флотом линейным, кроме паруса треугольного, ещё и двадцать пар вёсел имела. Потому и ходить могла в любую погоду – и при ветре, и в штиль.

А на мелких местах да у берега каменистого, в шхерах, что галере, что скампавее вообще цены нет. Где фрегат не пройдёт – из-за полного отсутствия ветра или из-за множества острых подводных камней, какими богата балтийская прибрежная полоса, – там галера перед ним, словно мышь перед спящим котом, возле самого носа проскочит. Очень это судно удобное и полезное ныне…

Пётр задумался ещё пуще, и рука сама принялась чертить что-то под колонками цифр.

Лёгкий корпус галеры полетел вдруг стремительно у самой кромки листа. Парус холщовый на единственной мачте приспущен, но вёсла напряжены. Носовая пушка гремит, и штыки примкнуты у готовых к бою солдат…

Нет, не зря придавал он такое значение лёгкому галерному флоту – ныне поистине час его настаёт!

А рука сама уже рисовала теперь рядом с галерой малую деревянную лодку – ботик английский, найденный когда-то Петром в старом дедовском чулане, в селе Измайлове.

Сколько воспоминаний было связано с ним, отроческих, настолько теперь далёких…

Прежде ботика найдена ещё тогда была астролябия – среди разного хлама, тряпья какого-то, в паутине, в чуланном углу. Долго находке дивился, пытаясь назначение её разгадать. Сыскан вскоре был один голландец, именем Франц, прозванием Тиммерман, умеющий с той астролябией обращаться. Объяснил Петру Тиммерман, что угломерный этот прибор позволяет высоту солнца и любого другого светила измерить. Вот и выходило, что с астролябии потёртой, старинной, с ботика малого, мышами изгрызенного, начинался флот русский…

«Надо будет в час добрый записку о начале кораблестроения в России составить – для читателей доброхотных», – подумал Пётр и потянулся за новым листком.

Приближённые прекрасно знали характер своего государя, знали, что одновременно он может заниматься множеством самых разных дел. 14 корабль строить, и астрономию изучать… Вот и сейчас – подумал о «Записке» и не стал откладывать про запас, а мигом набросал, на бумагу занёс сей случай – про астролябию. Потом продолжал – без помарок и перечёркивапий: «…тако сей Франц, чрез сей случай, стал при дворе бывать беспрестанно и в компаниях с нами. Несколько же времени спустя случилось нам быть в Измайлове на льняном дворе. Там, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я суди о иностранное, спросил вышеречённого Франца: что за судно? Он сказал, что то – бот английский. Я спросил: где его употребляют? Он сказал, что при кораблях для езды и возки. Я паки[2]2

Снова, опять.

[Закрыть] спросил: какое преимущество имеет сей бот пред нашими судами (понеже видел его образом и крепостью лучше наших)? Он мне сказал, что он ходит на парусах – не только что по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно. Потом я его паки спросил: есть ли такой человек, который бы его починил и сей ход показал? Он сказал. что есть. То я с великою радостию сие услыша, велел его сыскать. И вышеречённый Франц сыскал голландца Карштен Бранта, который призван был при отце моём в компании морских людей, для делания морских судов на Каспийском море; который оный бот починил и сделал машт и парусы, и на Яузе при мне лавировал, что мне паче удивительно и зело любо стало.

Потом, когда сам я часто то употреблял с мим, и бот не всегда хорошо ворочался, но более упирался в берега, я спросил: для чего так? Он сказал, что вода узка.

Того для я стал проведывать, где более воды; то мне объявили Переславское озеро (яко наибольшее), куды я, под образом обещания в Троицкий монастырь, у матери выпросился.

И тако вышеречённый Карштен Брант, кроме бота, сделал два малые фрегаты, да три яхты, на которых его величество несколько лет охоту свою исполнял.

Но потом и то показалось мало: и изволил ездить на Кубёнское озеро, там пространство большое, но ради мелкости неугодное. Того ради уже положил я своё намерение видеть воду охоте своей равную – то есть прямое море…».

Тут перо, прорвав бумагу, застопорилось. Пётр поморщился, пробовал взять другое – не стал.

Мысли опять вернулись в сегодняшний день, ибо начатое много лет назад каторжное дело войны завершения своего требовало – безотлагательно и сурово.

Пётр поднялся, вышел из-за стола, в колоколец медный, прибитый возле входных дверей, дважды громко позвякал: несмотря на поздний час, вновь графа Апраксина позвать приказал.

Утром следующего дня войскам был приготовлен приказ.

Галерному флоту предписывалось пройти вдоль берега, в шхерах, от Кроншлота[3]3

Так до 1721 года назывался Кронштадт.

[Закрыть] до Гельсингфорса и далее до Або.

Русскому корпусу в Финляндии князя Голицына обеспечивалась бы, таким образом, необходимая помощь. Предусматривалась также возможность высадки десанта на форпост Швеции – Аландские острова.

В случае удачи военные действия впервые за четырнадцать лет могли перейти на шведскую территорию.

Парусному флоту приказано было флот галерный сопровождать «до входа оного в шхеры». После чего парусный флот должен был пересечь залив и стать на якоря в Ревеле – для охраны берегов от возможного рейда неприятельских кораблей.

Мимо Ревеля к Кроншлоту и Петербургу не должно было пройти незамеченным ни одно из шведских судов.

Командующим русским галерным флотом был назначен генерал-адмирал граф Фёдор Матвеевич Апраксин.

Парусный флот становился под флаг старшего по чину контр-адмирала Петра Михайлова.