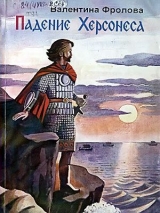

Текст книги "Падение Херсонеса"

Автор книги: Валентина Фролова

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

За этим делом и застала Антонина, тоже не спавшая, свою госпожу.

Князь же и воевода Голуб, спустившись вниз, встали у окна в темной комнате нижнего этажа. Когда из темноты смотришь во двор, он, освещенный луной и звездами, кажется светлым. Видели все, что происходило во дворе. Видели, как плакал, деля горе с конем, Ростислав. Как метался митрополит, мощный, как стенобитная машина. И от оскорбления за свою Византию, совсем не смиренный…

Опасный…

7

Трое суток главным в городе был Добрыня.

Трое суток главным в городе был Добрыня.

Трое суток митрополит считал и пересчитывал ладьи руссов у причалов порта. И не досчитывался…

А через трое суток в порту опять стало тесно от ладей. Руссы при полном вооружении высаживались, выпрыгивали на причалы, на берег. И разнесся слух:

– Владимир занял Таматарху!

– Как – Таматарху? Быть того не может… – Вскричал митрополит Кирилл.

И устремился к порту.

Руссы уже высадились. Уже поднялись на скальный верх, на главную улицу города.

Народ валил навстречу, – со всех домов, со всех рынков, со всех рабочих мест.

Владимир шел впереди своего войска. Но не первым. Перед ним, неся его боевой щит, сияя глазами, улыбкой, всей своей тугощекой, еще детской физиономией, шел отрок Ростислав. Отрок был на своем месте, давно ему отведенном, – на месте охранника князя. Помнил он или не помнил о своих горючих слезах в ту первую ночь Порфирогениты? О слезах, которыми орошал морду гнедого?

Помнил или не помнил – что было, то прошло.

Отрок при князе.

Отрок нужен князю. Отрок брал Таматарху.

Таматарха – город у Боспорского пролива. Город – порт, город – ворота между двумя морями. Город, населенный торговым людом.

Митрополит в бессильной ярости скрежетал зубами. С каким тщанием умнейшие магистры Константинополя готовили текст договора с князем! Перед отплытием собирали силентий – тайное заседание сената. Думали, оговорили все. Ни один фолл из казны Херсонеса, мелкая медная монетка, не остался неразделенным. Разве только мышей в складах с зерном не пересчитали магистры и патрикии, уверенные, что им придется многое делить с Владимиром.

Но оговорить свободу Таматархи ни один многодумный магистр в подготовленном в Константинополе договоре не догадался.

В доме стратига Владимир снимал с себя походное облачение. Добрыня помогал ему. Взял кольчугу. Повесил на распорки.

– Пошлешь в Константинополь еще отряд руссов – в помощь василевсу, – рычал митрополит.

Это было одной из статей договора.

– Сему быть, – кивнул Владимир, не отказываясь от подписанного. Встал у окна. Слушая митрополита, прислушивался еще к чему-то.

– Из Херсонеса уйдешь и оставишь город целым.

– Сему быть.

– Все занятые тобой солеварни, все рыбные ловы освободишь, вернешь хозяевам.

– Сему быть.

– Церкви – десятина. Десятую часть земель твоих отдашь церкви.

– Сему быть.

Перечислять больше было нечего. Все пункты договора князь соблюдал, от слова отказываться не собирался. Кирилл должен был признать, князь был непредсказуемо умен и дальновиден, Таматарха тому свидетельство. И Кирилл взглянул на Владимира с откровенной ненавистью. Стыдно, нестерпимо стыдно. Обидно за ромееев. Успех портит людей. Даже варваров. После Херсонеса, после Таматархи Владимир – о стыд, ромеи! – может возомнить себя непобедимым. Нужно терпение, терпение, терпение. Византия, как и Бог, терпелива. Вот расправится империя с помощью этих же руссов с азийцами, и вновь обретет былую силу. Империя опять станет воплощением Могущества Власти. Единственной Великой Империей. Исчез Рим – но исчезли и вандалы, сокрушившие Рим. Поостерегись, Владимир. Помни об этом.

Смиряя себя, вслух митрополит проговорил:

– Благочестивые василевсы Василий и Константин будут счастливы, князь, видеть тебя в своей столице.

Владимир с быстрым поворотом головы отвернулся от окна. Взгляды обоих встретились – глаза в глаза. Словно меч коснулся меча.

– В черед за теми, кто поцелует кампагии василевсам, не встану. Встретимся с царями коли равные. А не встретимся – то ведь Русь у василевсов помощи не просит.

Анастас, которого митрополит называл про себя не иначе, как «подлым», ликовал. Последние три дня неизвестности вконец извели его. Но теперь он знал, где был князь все три дня. (Вот тебе и «охота», жирный митрополит!). Теперь Анас-тас знал все. Вера его в князя удесятерилась. Знал, знал он, пресвитер Херсонеса, что делал, когда посылал стрелу в лагерь руссов!

Князь зовет его в Киев.

Уйдет Анастас вместе с князем в Киев. И епископом будет, как обещает Владимир. Не посмеет митрополит отказать князю в просьбе. Живи, князь! Служить тебе буду. Истово служить.

Хитры ромеи – руссы крепки в слове.

В правде силы больше, чем в хитростях.

Сумрачный, митрополит смолк.

Таматарха – в руках руссов.

Что толку в том, что руссы уйдут из Херсонеса? Что в том, что в самом Херсонесе не останется ни одного русского воина? Таматарха в руках князя.

Таматарха – узел торговли.

Боспорский пролив – горло.

Какая торговля, когда горло стиснуто железной рукой Владимира?

Князь навис над Херсонесом, как скала над кровлей дома. Как ястреб над куренком. От Таматархи до Херсонеса меньше дня пути. Захочет князь вернуться – стены Херсонеса его не остановят. В любой день здесь будет. Да и Понт ему не преграда. И до Константинополя дойдет.

– Препятствий в торговле чинить не будешь, князь, – последнее, что сказал митрополит.

Владимир усмехнулся в усы. Взглянул проницательно и лукаво:

– Что вы, ромеи?.. Какие препятствия?.. Мы ведь теперь одной веры.

И опять отвернулся к окну, к чему-то прислушиваясь. Что-то все время привлекало его внимание. Весна была на исходе. Сад, светло-зеленый, весь пронизанный солнечными лучами, подступал к самым окнам. Если вслушиваться, можно услышать тихие женские голоса. Там, на втором этаже, что-то говорят. Что – неведомо, язык не свой, чужой. Но голос Порфирогениты отличим от всех. Наверно, она и поет хорошо. Наверно, у нее очень точный музыкальный слух. Потому и голосок такой верный, чистый. Вот заговорила другая, Антонина. Ее голос резкий, как крик чайки, вырывающей добычу у сородича. Как сама Антонина этого не слышит? Как женщина может говорить таким голосом, в особенности, когда другая говорит так, как говорит Порфирогенита?..

Анна не встретила князя.

Русская жена завидела бы мужа издалека, сбежала бы с лестниц, выбежала бы со двора навстречу.

Анна не встретила.

Отчего не встретила?

Не думала о нем? Не беспокоилась за него все эти дни?

Или – потому не встретила, что им там, гречанкам, не велят выходить из их заморских гинекей, палат женских, когда в доме чужие мужчины? Он все дни помнил ее лицо, глаза с опущенными ресницами, от которых приметные тени. Что, там, за морем, глаз не велено подымать даже на суженого? Знать бы их язык, язык Анны и Антонины, все б понять можно.

Покорной Анна будет.

Покорность он мечом добыл.

А вот люб ли ей? Иль не люб?

Многое меч может, да не все…

И главное, узнать бы, сберегла царевна его Берегиню? Не сберегла? Не велик дар, чурбачок, деревянная пластиночка. А и велик. Ой как велик! Если царевна бросила в небрежении его пластиночку в костер, недолго его голове быть на плечах. Сеч впереди мно-о-го…

Уже был назначен новый стратиг Херсонеса.

Уже все было готово к тому, чтобы руссы оставили город и по морю, по Борисфену ушли в Киев.

.

Над Херсонесом плыл колокольный звон. Лишь раз за тысячу лет произошло в городе событие, равного которому не было и не будет, верно, в предстоящие тысячи лет: князь руссов, приняв христианство, обвенчавшись с царевной гречанкой, покидал город. Народ запрудил площади, улицы, улочки, все подступы к порту. В Херсонесе было торжественно и… неспокойно.

Неспокойно было на русских челнах.

Неспокойно было в рядах славянских конников, уже оседлавших коней, чтобы берегом сопровождать княжеский флот.

Неспокойны были и ромеи. Сбивались в кучки. Переговаривались. Подавали друг другу какие-то знаки.

Спокойно было только в доме стратига. В верхнем этаже служанки одевали Анну, готовя к торжественному шествию. Одевали служки и князя в комнате, внизу.

Ростислав влетел в комнату так, словно ураган поднял его, дохнул в спину, в затылок.

– Князь! Беда! Измена! Предали нас, князь.

У Ростислава завелся в Херсонесе приятель, такой же, как он, отрок. Сын торговца-русса, давно тут прижившегося. Ростислав распрощался со сверстником. А потом решил попрощаться и с морем, пошел к берегу.

Хорош Днепр, да не море…

Он шел не спеша, вбирая в себя прощальным взглядом мир, к которому привык и который полюбил. Утро было белое, совсем летнее. А под ногами росные пахучие травы. Шел, ожидая, предчувствуя радостные секунды, удар в сердце – встречу с морем. Вот еще десяток шагов на невысокий холм, еще десяток, вот обрыв скал и вот она, всегда неожиданная встреча с морем, громадной пустыней, с далью дальней, подымающейся в небо, с тяжкой синью, блистающей серебром и золотом. От этого у Ростислава всегда перехватывало дух. Становилось даже немного страшно. А потом вдруг хорошо и свободно. Безмерное счастье, великая радость заполняли душу. Хотелось разбежаться, раскинуть руки и птицей воспарить над этим синим бескрайним чудом.

На берегу Днепра Ростислав такого не испытывал никогда.

Но не успел он подойти к скальному обрыву, услышал голоса внизу. Давно научившийся держать ухо востро, он пал на землю. Подполз к краю скалы. Там были люди – шестеро ромеев-глашатаев и один непонятно кто, но знавший язык руссов. Этот последний учил глашатаев русским словам. А те, не умея, выдавливали из себя звуки, от которых учитель морщился, повторяли. И у них получалось всё лучше и лучше.

Ростислав был смышлен. Князь сколько раз ему говорил: вот погоди, уладим все дела с греками, пошлю тебя за море, в гимнасию. Ты быстрый на ум. Ты всеми науками, какими ромеи владеют, быстро овладеешь.

А что, так оно и есть. За одну зиму и весну Ростислав столько греческих слов узнал, что и сам ромеев понимал, и ромеи его понимали. Воеводы не все так быстры в уме!

– Князь! – взволнованно рассказывал Ростислав. – Знаешь, какие русские слова учат глашатаи, спрятавшись под скалы.

Выждал мгновение.

Языком таким, словно и ему трудно было произносить русские слова, проговорил:

– Рюси, здавайсись!

– Рюси, здавайсись!

Владимир нахмурился.

– А потом знаешь, князь, что учат? … «Нэ то – смерть многим, рабство – всем!»

Владимир совсем помрачнел.

Слухи о Константине, брате Порфирогениты, доходили до него. Рассказывали, как только корабль с Анной на борту отчалил от Константинополя и взял курс на Таврику, брат Порфирогениты, Константин, смелый воин, отчаянный охотник, вскричал:

– Пусть погибнет то государство, которое торгует женской красотой! Сестра, умру, а тебя спасу!

От человека, у которого барсы вместо смирных собак, ждать можно многого.

Говорили, на малых хеландиях по ночам подходили ромеи к берегам Таврики, высаживались в дальних бухтах. Говорили, в степи, у озерец, у болот, поросших тростником, рогозой, рдестом, сбивались в отряды всадники, хозяева разоренных руссами солеварен, рыбных ловов. Ночью сговаривались идти на Херсонес. Говорили, что ночью открывались ворота Херсонеса, кого-то впускали. Не надо было иметь большого ума, чтобы догадаться: Херсонес наводнен людьми, верными Константину. И кто поручится, что сам Константин, лихой, говорят, боец, не здесь, не в Херсонесе? Вон их сколько появилось ромеев, укрытых широкополыми плащами, прячущих лицо под куколем. Что ему, Константину, давно избавившему себя от государственных забот, его брат-василевс Василий, иссохшийся в делах? Сестра, дорогая, любимая, нужна ему больше царства!

Ростислав ждал, что князь бросится за кольчугой. Та висела на распорках в углу. Там же стоял меч.

Но Владимир не двинулся. И это очень не понравилось Ростиславу. Вообще князь не нравился ему в эти дни перед уходом из Херсонеса. Уж очень он много думал. Стоит у окна, смотрит в никуда. И думает, думает, думает. Добрыня сказал: «Много думать – силу терять». А князь все равно что-то думает и думает.

– Князь! – горячо заговорил Ростислав. – Говорю тебе, измена! Заговор! Тебя первого хотят взять – живым. Так они говорят, князь. Берем мечи! Добрыня у порта. С ним много наших. Корабельщики на веслах. Пробьемся. Уйдем от ромеев!

Моля, взглянул в самые глаза князя: ну послушай, послушай, послушай же меня, князь!

И вдруг до них обоих донесся странный звук с лестницы, ведущей наверх. Дверь второго этажа, оказалось, приоткрыта. Ни Ростислав, ни князь не слышали, когда ее отворили. Донесшийся звук – звук колец, скользнувших по железной перекладине. Сразу за дверью тяжелая завеса из золоченой парчи, расшитой черными орлами в зеленых кругах. Завесу, видно, кто-то сдвинул. Да не сумел сдвинуть без шума.

На площадку вышла Анна, уже одетая, готовая к торжественному шествию. Не впереди ее, а за ней – это показалось Ростиславу особенно подозрительным – Антонина, черная гречанка с маленькой головкой, с шеей высокой, как у змеи. Только что не в чешуе… Стоглазая Антонина…

Слушала!

Владимир, сумрачный, вздохнул. Улыбнулся малому защитнику. Как-то слабо улыбнулся. Незнакомо. Взъерошил волосы на русой голове верного друга. Дал знак служкам: кончайте одевание. Тяжкий от жемчугов и алмазов, весь в золотом шитье пурпуровый дивитиссий – плащ – ждал его. Служки со спины подошли к нему, надевая на плечи.

Ростислав переводил глаза с женщин наверху на князя. И опять – на женщин, на князя. Вновь заглянул в глаза князя. Такими их он еще никогда не видел. Да где былая твердость во взгляде? Где тот огонь смелости, отваги, который так легко вспыхивал. Где смех – князь, ты так любил смеяться? Ростислав всего отрок, а смертей на своем веку повидал столько, сколько и старик иной не видал. Вот был храбрый боец, любая сеча ему нипочем. Но что-то случилось с человеком. Закручинился, затужил, стал другим. Смотришь, все ему стало в тягость, – меч тяжел, щит не защита. И боя-то большого не было. Так, тьфу, стычка. Победить было легко, спастись просто. Но был человек – и нет человека. Труп на поле боя. Ворон глаза выклевывает.

Ростислав кинулся к князю на грудь. Потом схватил его, большого, сильного, за плечи, затряс, заглядывая снизу вверх в глаза. Слезы брызнули.

– Князь! Не смей! Слышишь, не смей отдаваться думам. Не смей, князь!

Да что тебе этот шелковый дивитиссий? Дались тебе кампагии! Сам рассказывал про Арсенал греков, про Мангал, где «греческий огонь» делают. Пожалеют тебя ромеи? Не пожалеют! Язык вырвут, затолкают в Мангал.

Владимир засмеялся. Светло. Как бывало прежде. Снял руки мальчика с плеч.

– Вырос ты, Ростислав. И меч уже хорошо держишь. А слезы у тебя бли-изко.

Обернулся к служкам: кончайте, кончайте одевание. И царем быть не захочешь, если на все эти шелка столько времени надо!

Плыли над Херсонесом колокольные звоны.

В дверях показался пресвитер Анастас и молодой воевода Всеслав, начальник конного отряда. Взглянули на женщин наверху. С досадой. При них говорить не захотели. Антонина – змея. Леший разберет ее, в самом ли деле не знает наречия славян или притворяется, что не знает.

– Поди, помоги Порфирогените спуститься с лестницы, – сказал Владимир Ростиславу.

И вышел во двор.

Приглушая голос, пресвитер заговорил:

– Князь! Добрыня передать велел: не нравится ему вся эта затея с шествием.

Добавил совсем тихо:

– Не чисто в Херсонесе, князь. Не чисто.

Да, не чисто. Кесари хитры, как лисы. Но Владимир кесарям сегодня нужнее, чем они Владимиру! Должны же они, кесари, быть людьми государственными.

Анастас взглянул долгонько и проницательно. Угадал ход мыслей князя.

– Василию, Василию ты нужен, князь, – возразил вразумляюще. Да ведь Константин – не Василий. Недаром говорят, и побрякушка, и крест из одного дерева делаются. Какая надежда на ум охотника?

Посмотри, какое утро, князь. Посмотри, какое солнце. Зачем ромеям быть в плащах? Зачем прятать лица в куколи? Константин здесь. Многие об этом говорят. Вчера, говорят, Константин видел, как пировала дружина князя. Сказал будто бы: «Руссы пьяны. Их так легко перебить всех во время пира…»

– Что ж не перебил? – спросил князь.

Но если Константин здесь, он именно так и говорил вчера. Владимир еще подымал чашу за здоровье главного из прибывших с Анной греков, за друнгария, начальника отряда кораблей. Говорил друнгарию: «Пей, грек. Теперь мы братья. И я крещен в Херсонесе».

Ненадежные братья – кесари.

Всеслав поддержал пресвитера:

– Князь! Скажи слово, я умыкну Порфирогениту, наших коней никто не догонит. А ты с войском иди на Константинополь.

Владимир с завистью взглянул на Всеслава. Белесый, загорелый, начальник конницы был совсем еще молод. В нем неуемная тяга к движению, к делу, к схватке. У него сначала дело – потом мысль.

«Умыкну…»

Быть тогда сече в Херсонесе…

Русс в бою стоек, упорен, к опасности чуток. В любой схватке зорок и прозорлив. И потому удачлив. Сойтись с Константином (если не пустой все это разговор, что он здесь) меч к мечу – душу потешить…

«Умыкну…»

Что умыкнешь, воевода?

Слезы Порфирогениты умыкнешь?

До конца жизни плакать будет, душу терзать по тем, кто погиб под мечом.

Зачем же Владимир тогда крестился, если жить будет по-старому? Женщина – добыча войны; это было. Теперь и жена – добыча войны?

А как же быть с тем счастьем в сердце, которое он вдруг почувствовал, вернувшись из Таматархи и услышав чистый голосок новой жены?

Здесь ли Константин, нет ли, не скажешь. Но что люди Константина здесь, это точно. В самом деле, зачем в такую теплынь, в такое солнце ромеям быть в черных плащах, да под черными куколями? Главный из людей Константина – друнгарий. Это грек рослый, с жестким лицом, привыкший командовать. Взгляд у друнгария примеривающийся, соизмеряющий силу. Да, и друнгарий вполне мог сказать вчерашние слова: «Руссы пьяны. Их так легко взять».

Друнгарий опасен.

Все сознавая, Владимир не собирается ничего менять.

– Князь! – привел последний, отчаянный довод пресвитер. – Константин поклялся, что он, мстя за сестру, поступит с тобой, как печенеги поступили с твоим отцом, великим и славным князем Святославом.

Владимир поморщился. Губы сжались, брови прогнулись.

Угроза страшная… если такая была.

Отец князя, Святослав, помогая ромеям, сражался с мятежниками-азийцами. А в Киев не вернулся. Погиб на порогах Борисфена, Днепра. Внезапно на дружину, плывшую в Киев, напали печенеги. Князь печенегов Куря отрубил Святославу, злейшему врагу своему, голову. Содрал с нее кожу. Оковал серебром. Сделал чашу. И поныне печенежская знать во время пиров пьет из нее хмельное молоко степных кобыл.

Никто не поручится, что отца и его дружину не предали те же ромеи.

Владимир отвернул лицо. Совет Всеслава был разумным – идти на Константинополь. Но за князем Русь!.. Русь!..

Опять война?

А когда же строить Русь? Церкви подымать? Школы открывать?

Над Херсонесом плывут колокольные звоны…

И началось шествие. Владимир и юная жена его, гречанка, шли по дороге к порту, справа и слева оберегаемые руссами.

На площади у спуска в порт было черно от плащей ромеев и спущенных на глаза куколей. Ростислав, щитоносец, развернулся всем корпусом, шел боком вперед. Щит поднял защитно.

Развернулся лицом к плащам и Добрыня на своей стороне. Шел тоже боком вперед. Мощная рука с буграми мышц под гладкой кожей на рукоятке меча. Зорко следил, не сверкнет ли неожиданно где поблизости выхваченный кем-то нож. Князь, да ты что, ослеп? Не видишь, всползают паруса на греческих кораблях, – на грозном и быстроходном дромоне «Двенадцать Апостолов», на хеландиях «Победоносец Ромейский» и «Святой Иов»?

Всех хладнокровней Владимир. Хотя мрачен. И чего-то ждет.

Беспокойно поглядывала то вправо, то влево гречанка. Лицо ее опять побледнело, как в тот день, когда она в первый раз ступила на землю Херсонеса. Минутами губы вздрагивали.

Плечом раздвинул черные плащи ромей-друнгарий. Расталкивая всех, даже воинов Владимира, грек проламывался к Анне. Вслед за ним, ступая шаг в шаг, ломился кто-то еще. До чего подозрительный! Какая же на нем широкая черная хламида. Такая длинная и свободная, что под ней можно и меч упрятать, и еще человека сокрыть. Да не сам ли это Константин, брат царя, второй царь ромеев? Не выдержав нервного напряжения, кто-то из толпы херсонеситов выкрикнул, начав басом, а кончив фальцетом:

– Не все ромеи торгуют женской красотой.

Опасного друнгария схватили бы и зарубили Добрыня и его люди. Но князь остановил Добрыню. Сделал знак рукой: он готов выслушать. Друнгарий говорил, воевода Голуб переводил. Грек возмущен. Он полагал, что Порфирогенита и в Киев будет доставлена ромеями. У ромеев есть прекрасная хеландия «Святой Иов». Есть сильные гребцы. Он, друнгарий, поведет легкий корабль через пороги и по Борисфену. Почему Порфирогениту ведут на ладью славян? Великие кесари не простят друнгарию такого.

А сам быстрыми короткими взглядами на Анну, на Анну. В толпе в мощные, единые кучки сбивались и ромеи в плащах, и местные греки, херсонеситы. Уже ко всему готовы.

Ростислав всем существом своим почувствовал, как опасно в Херсонесе. С быстрым поворотом головы раз, другой раз оглянулся на князя. Князь, да что ты тянешь-то? До чего же Ростиславу не нравятся шелка на князе. Ну и пусть за морем в таких одеяниях являют себя народу Багрянородные. Ростиславу куда как больше по душе холщевая рубаха на князе. А уж от этих кампагий с жемчугами с души воротит.

Ростислав поднял щит к самым глазам. И быстрым взглядом все назад, все назад, на князя. Поберегись, князь!

Греку тоже все не нравится. До такой степени не нравятся багряное и голубое одеяние русса, пурпурные кампагии, что кровью и ненавистью наливаются глаза.

Варвар!

Тебе быть царем?

Твоим детям – Багрянородными?

Владимир взглянул на жену. Гречанка, опустив длинные ресницы, не смотрела ни на мужа, ни на соотечественника.

– Ты хочешь что-то сказать Порфирогените, ромей? – спросил Владимир. И совсем остановился – остановил шествие. – Говори.

Ростислав был в отчаянии. Да можно ли стоять перед ромеем с открытой незащищенной грудью? Кольчугу надеть было нельзя? Можно ли стоять без меча? Меч взять было нельзя?

Диво, какая тишина в Херсонесе. Все ждет, что скажет друнгарий. Все ждет, что скажет гречанка.

Толпа, как умерла.

Даже звон колокольный смолк.

Князь, пошто же ты такой неразумный? Пошто не велишь Добрыне встать между собой и греком? Добрыня же готов. Добрыня в кольчуге. Добрыня с мечом. Не видишь, князь, как друнгарий переглядывается с ней, с женой твоей? Один выхваченный меч, и начнется сеча. Схватят ромеи жену твою. Скатятся с херсонесских круч. Вон, князь, и моносикл, челн их, у самого берега. И сильные гребцы на веслах. Видно же, видно, что думает этот друнгарий. Думает: еще не поздно! Один сильный, неожиданный удар по Добрыне, один призывной клич ромеям. Мощный натиск на готовые к отпору ряды воинов Владимира. Удар мечом в незащищенную грудь князя. Или отравленная стрела издали. И эти варвары, прибывшие на своих ладьях с Борисфена, осадившие и взявшие Херсонес, еще пожалеют о том дне, когда решили сравняться в славе с ромеями.

…Так бы все и было. Крест христианства, чего доброго, был бы выбит из рук Руси. И она сотню-другую лет не узнала бы света веры…

– Ты хочешь что-то сказать Порфирогените, ромей? – спросил через Голуба Владимир. – Говори.

– Порфирогенита! – воззвал друнгарий. – Прикажи!

Ждал слова Порфирогениты Херсонес.

Ждали слова Порфирогениты руссы.

Ждал слова Порфирогениты Владимир.

Ветерок дул с моря.

Играл в его светлых волосах.

Жена моя, в церкви со мной обвенчанная, тебе решать, кем тебе быть. Женой ли радующейся? Или вдовой, в тайне ликующей? Я все вижу. Я знаю, что собирается сделать друнгарий.

Я надел на себя крест – значит, приемлю волю Бога.

Решай, Порфирогенита.

Бессловесная пока, не знающая языка чужой страны, Анна подняла глаза на мужа. Перевела взгляд на друнгария.

Подняла узкую нежную руку. Рука обнажилась до локтя.

Друнгарий увидел то, что не раз видел в Константинополе – жест царственный, останавливающий.

Ростислав обернулся.

Порфирогенита с грустью смотрела на соотечественника, который вот-вот уйдет на своем корабле в милую сердцу Византию, увидит ее братьев. Ростиславу ее глаза даже понравились. В печали они были прекрасны. Но Ростислав приметил в ее глазах что-то новое. Они блистали счастьем.

Анна склонила голову на плечо князя, прикрывая его собой от опасного ромея.

Процессия двинулась. Двинулись мальчишки-служки, неся пурпурный навес над князем и Анной. Затрепетали на солнце искрами и переливами страусовые перья над навесом.

Поплыл над Херсонесом колокольный звон.

Порфирогенита ступила на склон, осторожно от непривычки ставя ногу на грубые камни скальной лестницы.

Ростислав ступил на борт ладьи вслед за князем, Порфирогенитой, Добрыней, Голубом. И не узнал княжеской ладьи. Она была застлана коврами. Множество предметов, в которых прежде нужды не было, теперь заполняли пространство от носа до кормы. Ростислав увидел два кресла. Их жесткая часть – ручки, ножки – была сделана из какой-то невиданной древесины, которую, оказалось, можно вить, как вьют волокна, красные и темно-темно синие. Волокна и перевивались. А мягкая часть кресел, тюфяки, была высокой и словно воздухом надутой. Ткань тюфяков была выткана птицами, которых во сне не увидеть. Хвосты у птиц огромные, многоцветные, с золото-синими очками, похожими на монеты греков, статеры. Часть ладьи упрятали за занавески. Получилось что-то вроде крохотной комнаты. Из-за занавесок вышла Антонина и села над сундучком, тоже невиданно разукрашенным. Откинула крышку. А там – от стенки до стенки – сосуды и сосудики, бронзовые, серебряные, золотые, с какими-то порошками, притираниями, ароматами.

Ростислав все со щитом в руке. Среди этих красивых и ненужных вещей оглядывался растерянно, не зная, куда положить щит. Слишком грубый для всей этой сверкающей на солнце, изумляющей глаза диковины.

– Князь! А щит – куда? – спросил отрок.

Князь повернулся к нему и повернул лицом к мальчишке Порфирогениту. Князь весел и очень красив. Глаза сверкали, зрачки расширились. Он сбросил с себя верхнюю хламиду, стало видно, как он статен, как славно сложен, как широк в плечах. Шея круглая, молодая. На оголенных руках под гладкой кожей налитые мышцы.

– Голуб, – сказал Владимир старику, – а ну скажи так, чтобы Порфирогените было понятно, что я говорю… Ростислав, ты сегодня хорошо послужил мне. Ты был смел. У меня не было щита. Ты был моим щитом в левой руке. И ты, Добрыня, хорошо послужил. У меня не было меча. Ты был моим мечом в правой руке. Ведь так, Порфирогенита?

Гречанка улыбнулась Ростиславу. Да так улыбнулась – с лаской в черных глазах, с благодарностью, даже… с восхищением, что ли? У Ростислава сердце упало. И вдруг почему-то ни с того, ни с сего вспомнилось, что он не один на свете. Есть у него старшая сестра, только не Анна, а Анея. Годами ровня Порфирогените. Живет в селении Предславье. Как же он давно не видел сестру. Вот поедут с князем на охоту в Турово урочище, непременно уговорит всех заехать в Анее. В одну минуту Ростислав все простил Порфирогените: и этот шелковый, весь в камнях дивитиссий, хотя холщевая рубаха на князе лучше. И эти ненавистные кампагии. Ну вскочи-ка в кампагиях на коня. Жемчугами весь бок коню раскровавишь. Будет конь сам красный, как кампагии. И кресла Порфирогените простил, хотя ладья со скамьями, от борта до борта, лучше, удобнее. И выгородку на ладье, совсем уж никчемную, простил. Хорошо улыбается Порфирогенита, ласково. Совсем, как сестра.

Голос его дрогнул. Стыдясь расслабленности, мальчишка сжал губы. Брови изогнулись.

– Князь! – повторил он. – Щит-то куда?

Не отходя от Порфирогениты, Владимир сказал:

– Этот щит твой, Ростислав. Вырос ты уже. Взрослый.