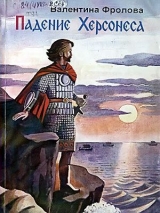

Текст книги "Падение Херсонеса"

Автор книги: Валентина Фролова

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)

Игнатий, к которому вернулись силы, легко и ловко вскочил с колен. Брать меч из рук славянина не стал. Увидел свой. Ага, князь! Ты хочешь равного боя! Получай равный бой! Посмотрим, кто полетит через минуту со стены!

С детства обучавшийся в схолах Константинополя, юность потративший на походы, стратиг поднял и щит сброшенного вниз схолария. Князь не торопил его. Дал изготовиться. Легко и небрежно, как на занятиях в схоле, стратиг свесил левую руку со щитом. Князь перебросил свой щит за спину, открыл удару мечом грудь… Или не то, освободил обе руки?.. Есть у руссов такое понятие – обоерукий. Боец сражается, надеясь не на доспехи, на свою силу, на свою ловкость.

Бойцы, держа мечи наготове, пошли навстречу друг другу. Лязг, треск, звон металла. Мечи взблескивают под солнцем, как молнии в небе при ясном солнце. Стратиг опять на коленях. Кровь хлещет фонтаном. Кажется, из руки.

И опять лязг, треск, звон. Все уже, все уже пространство до края стены.

Стратиг Херсонеса, знатный Патрикий Игнатий Харон пулей летит вниз.

Руссы ворвались в дом стратига. Владимир отыскал сухую, высокую гречанку. Схватил за волосы, черные, намотал их на руку. Сбитую с ног, заставил поднять лицо вверх, к себе.

– Раба захотела!.. Ну!.. Бери раба…

… На утро, полный раскаяния, призвал в просторный дом Игнатия старика Голуба. Вот и еще один грех. Гореть, гореть князю в гиенне огненной. Не христианин он. Плохой христианин. Ромеи говорят: все у людей – от Бога. И ум – от Бога. И глупость – от Бога.

Плачущую, жалкую Аспазию толкнул к Голубу. Сухотелую, смуглую и все же прекрасную в своей юности. Сказал:

– Бери ее, Голуб, в жены… Жалей ее. Не обижай.

Голуб, смирный с пеленок, стар. Не женой, внучкой будет ему дочь стратига.

Может, когда и мужа ей найдет.

Одним утешься, гречанка, рабой тебе не быть.

У славян рабов нет.

А когда совсем рассвело в синей-синей дали моря вспухло на горизонте облачко. По мере того, как подымалось солнце, облачко становилось различимее, видимее. И наконец все увидели, что это идет под парусами корабль.

Дромон.

Большой военный корабль.

Прошло некоторое время. В синей дали вспухло еще одно облачко… еще… еще… еще… Василевс слал помощь осажденному Херсонесу.

Слал запоздало.

Двадцать три корабля бросили якорь в бухте Херсонеса. Четырнадцать дромонов, семь хеландий – кораблей поменьше – и два торговых. На их борту было шестьсот воинов, меднотрубые метательные машины, огромные запасы состава «греческого огня». И на случай, если осажденный город голодает, двадцать тысяч медимов [5]5

Медим, медимн – 50 кг.

[Закрыть]пшеницы.

Все пришло слишком поздно.

Херсонес просил мира – Херсонес получил мир.

Стрелки руссов стояли на берегу со взведенными луками. Далеко летит, сверкая, пронзая молнией пространство, «греческий огонь». Но не так далеко, чтобы и конца полету не было. Стрела летит дальше. Руссы корабельщиков достанут, корабельщики руссов нет.

Лишь одному херсонеситу, пресвитеру Анастасу, разрешено было встретить ромеев. На носовой башне головного корабля «Двенадцать апостолов» стоял друнгарий, начальник отряда. Анастас должен был на ладье подойти к борту, подняться и вступить в переговоры с друнгарием. Князь ждал его в Большом доме, на холме над морем – в доме стратига.

Сопровождаемый стражей, словно взятый в плен, терзаемый мыслями об унижении, друнгарий шел по Херсонесу. С ним с десяток корабельщиков. Глаза патрикия загнанно бегали.

Город пал. Город в руках врагов. Все, что может патрикий, только выслушать князя руссов и принять его условия.

Владимир принял друнгария в доме стратига.

Сидел на короткой, обшитой золотой материей скамье, на которой в былые дни – в торжественные – восседал стратиг. Вокруг стояли его воины, человек двадцать, верно, самых знатных. Пресвитер Анастас, войдя впереди друнгария, встал ближе всех к Владимиру.

– Патрикий! – проговорил Владимир, а пресвитер Анастас тотчас перевел – Порфирогениту! Она мне обещана. Уходи назад со всем флотом и возвращайся с Порфирогенитой.

Друнгарий побагровел. С новой силой взыграла обида.

Скамья была слишком низка для князя. Чтобы восседать на скамье, обшитой золотом, ему пришлось широко расставить ноги. Тонкую, красивую, сильную руку он положил на колено. Если бы не перстни на ней, патрикию показалось бы, что князь был одет проще всех. Белая рубаха. Штаны. На ногах едва не онучи. Обидчивому друнгарию и в этом почудился вызов.

– Я над Порфирогенитой не властен! – надменно проговорил друнгарий.

– Порфирогениту, патрикий, – повторил Владимир, подымаясь. – И передай своим царям мои слова: «Князь сказал: „Взял Херсонес – возьму Константинополь“».

– Благочестивым не грозят! – вспылил грек.

– Порфирогениту!.. За твоих василевсов воююет шесть тысяч руссов. Помни, ромей, не за василевса воюют, – за меня. Приду, скажу свое слово, и мечи повернутся против василевсов.

.

Через одну луну, на заре, при попутном ветре флот ромеев поднял паруса и ушел в Константинополь. На борту «Двенадцати апостолов» прибавилось пассажиров. Это был мощный Добрыня, быстрый в уме, знающий все языки Голуб и пылкий, несговорчивый, признающий в переговорах только пользу руссов воевода Беляй.

.

Как только руссы взяли Херсонес, так и открылась им тайна «чуда» ромейского: во время осады они, руссы, что ни день засыпали ров, подымали насыпь к зубцам стен, а на утро насыпь исчезала. Оказалось, хитрые и трудолюбивые херсонеситы сделали подкоп под стену. Ночами перетаскивали землю во внутрь города, уносили подальше, ссыпали у Кентарийской башни. Руссы поразились, какой огромный холм насыпали.

Владимир и вои стояли у изножья. Ромеи, ромеи… Гору подняли. А вранья, вранья наворотили, стращая Богом, столько, что и горы мало. Стоило ли – ради вранья – менять древних богов на знак креста? Лучший разговор с тобой, ромей, видно, один – сбить с ног, да коленом на глотку.

5

Анна плакала.

Анна плакала.

Горько. Безутешно.

– Почему я жива? Почему я не умерла? Господи, помоги умереть. Лучше быть мертвой, чем ехать в Скифию.

Целовала близких. Ласкала, прижимала к груди любимого котенка.

В дворцовой зале было много народу. Василий вызвал всех, кому предстояло сопроводить Порфирогениту. Василий отдавал распоряжения. Константин, мрачный, сидел на обитой парчой скамье.

Порфирогенита после бессонной ночи была бледна. Ни кровинки в лице. Даже природной смуглоты поубавилось. Глаза ее, огромные сияющие глаза, были полны слез. Слезы ручьем лились по щекам.

– Зачем, Господи, ты дал мне красоту? Родиться бы мне уродиной, родиться хромой, горбатой. Никто бы меня не видел, ни царь болгар Самуил, ни князь славян Владимир. Жила бы я в нашем доме, рядом с вами, дорогие мои братья, рядом с вами, милые сердцу слуги. Жила бы, не покидая гинекеи [6]6

Гинекея, гинекей – часть дома, где живут женщины.

[Закрыть].

Константин уронил голову на грудь. Он сам готов был плакать.

Два царя, два брата были очень похожи. Одинакового строения головы, носы с горбинкой, черные глаза, стесанные, словно из камня сотворенные скулы. Но похожи были так, словно Василий – отец, Константин – сын. Василий, смолоду в заботах государственных, старел на глазах. В последние годы особенно быстро. Был почти сед. Поседела даже борода. Константин – охотник, беззаботная душа, мужал, стал шире в плечах. Но всегда был молод.

У знатных женщин Византии жизнь, скрытая от любопытствующих глаз. Им редко приходится покидать гинекею. Но дочь царей, сестра царей имеет право на своеволие. Анна и Константин были с детства дружны. Сестра была прекрасной наездницей. Как Артемида-охотница. Константин выезжал на охоту в леса и горы Месимирии не с собаками, а с двумя барсами. И барсы так же преданно лизали руки Константина, как и руки Порфирогениты.

Больше такой охоте не бывать.

– Брат мой, дорогой мой брат, – уронила голову на плечо Константина Анна, – скажи мне слово, я буду помнить его.

– Прощай, сестра!.. – Губы Константина задрожали. Он смолк на минуту. Не сдержался: – Стыдно, ромеи! Стыдно! Герои, наследники Героев Рима, торгуем женской красотой.

Отстранил сестру и быстро вышел из залы.

Мертвая, напряженная тишина сковала всех.

Первым пришел в себя Василий. Подозвал к себе друнгария, крупного, костистого, просоленного морем грека.

– Какой корабль ты считаешь наиболее надежным? – спросил он морехода.

– Позволь, Благочестивый, – с почтением и преданностью ответил тот, – взять снова «Двенадцать Апостолов». На нем Порфирогените будет спокойно.

– И два корабля сопровождения, – распорядился василевс. – Возьмешь вот этот дромон, «Победоносец Ромейский». И вон тот «Святой Дмитрий Воин». – Гавань была недалеко от дворца, корабли были видны из окон.

– Слушаюсь, Благочестивый.

– Ты опытный мореход. Ты умеешь то, чего не умеют другие: ходить, руководствуясь солнцем и звездами. Но с Порфирогенитой ты, друнгарий, будешь идти только и только вдоль берега. Никаких случайностей быть не должно! Я не прощу тебе их.

– Ты повелел, Благочестивый. Я исполню.

Анна присела на скамейку. И, уронив голову на ладони, беззвучно плакала.

Василий подошел к ней.

– Сестра! И мне тяжело. Как в гроб кладу красоту твою. Но ты вот о чем подумай, сестра. Те, в ком течет царская кровь, не могут жить, как живут простолюдины. Возможно, это господь бог велел тебе спасать империю.

Что он мог, могущественный царь Византии?

В Болгарии собирал войско Самуил. Не простил – не хотел прощать – ослепления ромеями взятых ими пленных. Там же поднимались мизяне. Передовые отряды их уже вторглись в пределы фракийской фемы. В Азии почти катастрофа. Только мужество легионеров, стойкость шеститысячного отряда руссов и умелое противодействие отряда наемных армян спасало Константинополь. Варда Фока подымал все новые и новые полчища азийцев. Они множились, как саранча в сухое лето.

Руссы были надежны.

Но служили не ему, василевсу.

Служили князю Владимиру.

На палубу дромона «Двенадцать Апостолов» Порфирогенита поднялась в окружении трех десятков ромеев. Были среди них и великомудрые магистры, которым предстояло описать это событие и оставить папирусы для истории. Был митрополит Кирилл и несколько пресвитеров, в Скифии Порфирогените предстояло венчание. Были евнухи, знатные патрицианки, две наперстницы, подруги и прислужницы.

После девяти дней пути ступила Анна на скалистый берег Херсонеса. Все кручи, подступающие к берегу, были усыпаны светлобородыми воинами князя Владимира. Славяне видели невиданное: ход торжественный, полный почтения к юной царевне, в которой кровь Константина Багрянородного. В этом их уже просветил пресвитер Анастас.

Видели, впереди шел, тяжело и неспешно ступая, мощный, как Добрыня, заслонявший Порфирогениту собой, сам митрополит Константинопольский Кирилл. Голова митрополита, верно, была уже вся седа. Из-под головного убора незнакомой славянам формы, серебряно сверкавшего на солнце, выступали такие же серебряные волосы. Но в мохнатых бровях и густой бороде было еще много черноты. За митрополитом шествовало священство. И уже за ними – девочка. Тоненькая, как лоза виноградная. Высокая. Непривычно и красиво одетая. Шла с высоко поднятой головой, венцом увенчанная. Было в ней, в ее юной худобе, во всем облике, что-то трогательное и щемящее. За ее спиной по лестнице, по кручам херсонесским подымались послы василевса, патрикии, магистры, стража, слуги. Три корабля, украшенные пурпуром, покачивались на легкой волне у причала. На хоругвях изображение пречистой девы. И хор гремит «Гряди, голубица…» Да так мощно, так проникновенно, что дрожь пробирает. Трудно было сдержать незнакомое, невесть откуда взявшееся волнение, восторженное переживание. Славяне смотрели, слушали, содрогаясь. И в душах многих готова была родиться вера невесть во что, в любое чудо. В то, что эта высокая девочка в одеянии невиданного кроя, расшитого золотым шитьем, усыпанного каменьями, не просто девочка. Выросши рядом с Благочестивыми, и сама несет в себе таинство, известное ромеям и пока еще не постигнутое славянами. А хор, подымаясь по круче, гремел, гремел, гремел. Солнце блистало на крестах хоругвей, на золотых стихарях священников. И над всем торжественным, неспешным ходом плыла огромная икона в серебряном окладе. Снопы и снопики света отражались, слепя глаза встречавшим.

Все смешалось в Херсонесе. В толпах на улицах, на площадях сами херсонеситы, разношерстный торговый люд, который война застала в городе и заперла в каменных стенах. Христиане и азийцы, которым на дух не нужно христианство; иудеи и леший знает кто, каким богам молящийся – в лесу кривому колесу. Стенами, образующими проход по главной улице к агоре, городской площади, стояли русские воины, светлобородые, светлоусые, светлоглазые. Все без оружия. Таков был приказ князя. Толпы любопытствующих давили на них. Но воины стояли прочно на земле.

Русь принимала новую веру.

Князь ждал невесту на скале, у лестницы, вырубленной в камне.

Он тоже был без оружия.

Светлобородый, светлоусый, светлоглазый – не грек – он был не в привычной для славян длинной рубахе, не в привычном для воинов плаще.

На нем был настоящий скарамангий, сродни тому, что на василевсах в самые торжественные дни их жизни. Пурпурный. Усеянный драгоценными камнями.

Не легко принимать новую веру.

А и отдавать веру варвару, не смиренному, дерзкому, ой как не легко. Гневом сверкнули глаза митрополита Константинопольского. Скарамангий из пурпура – одежда кесарей. Не варвара, еще вчера в дому молившегося идолу, бревну в три обхвата. Князь должен был ждать, когда ему разрешат надеть скарамангий. Но князь самовольно облачился в скарамангий.

На голове сияла золотая диадема, положенная кесарям и самовольно присвоенная князем.

Пятнами пошло лицо митрополита.

Князь, видимо, был природно умен, наблюдателен. Ничто не ускользнуло от его взгляда. Ни дрожь, пробежавшая по мускулам лица митрополита, ни эти пятна.

Митрополит опустил глаза к ногам варвара. Кампагии, пурпурная обувь, была на его ногах. Во всем мире лишь два человека могли носить кампагии – царь Византии и владыка Персии. Никто более! Но князь руссов был в кампагиях.

Владимир, встретив взгляд митрополита твердо – как клинок встречает клинок, – тоже опустил глаза к кампагиям. И в ту минуту увидел узенькую ножку невесты в такой же пурпурной обуви с жемчужными крестиками. Ножку в обуви, уж ей-то положенной по праву рождения. Поднял глаза. Царевна, не по-русски узкая в стане, была бледна. Неправдоподобно бледна. Ни кровинки. Верно, за все девять суток пути и часу одного не спала, плакала. Взгляд гречанки встретился с его взглядом. В ее глазах, как и в глазах митрополита, не было смирения. Но то, что было в них, было много хуже. В них была готовность быть жертвой. Угодно Богу вложить в ее руки крест – Порфирогенита примет крест.

… С тех пор смотрят с русских икон огромные немигающие глаза, в которых молитва Богу…

Гречанке семнадцать. Она такая же, как сыновья Владимира, живущие далеко от Киева с матерью, старшей женой князя, Рогнедой. Старые боги, покидаемые ныне руссами, яростный, громокипящий, всех держащий в страхе Перун, Даждь-бог, Сварог-бог не считали ничьих жен. Сколько добыл на войне, столько – твои. Теперь вера иная. Теперь вера требует, чтобы жена была одна, до скончания веку.

Женщина – добыча войны.

Царевна – тоже добыча.

Не возьми Владимир Херсонес, не быть бы гречанке здесь, в Таврике.

Словно что-то толкнуло Владимира в спину. Широкоплечий, сильный он двинулся к Анне. Протянул руку, помогая пройти последние ступеньки скальной лестницы. И теперь, приблизив свое лицо к ее лицу, еще раз подивился ее бледности. Жалость, даже чуть ли не раскаяние тронули сердце. Ведь – гречанка. Ведь – смуглая. Откуда же такая бледность? «Что же ты так, девочка…» – жалея, проговорил про себя.

6

Пришла ночь.

Пришла ночь.

Беспокойная ночь.

В Херсонесе не спал никто. Ни христиане, ни варвары.

Было уже почти по-летнему тепло. От звезд, низких и по-южному крупных, на площадях, на открытых площадках темнота казалась мягкой и прозрачной. Густо-черно было только в узких улочках Херсонеса под стенами домов.

У греков дома внутри дворов. За высокими каменными стенами. С улиц их не видно. Но и в домах люди не спали. Тени бесшумно перебегали от одного двора к другому. Сторожкий стук в дверь. Дверь, скрипнув, приоткрывается. Тень пропадает за стеной.

На всех холмах, на всех возвышенностях костры. У одних руссы при полном вооружении. У других ромеи, тоже с оружием.

Дом стратига за забором такой высоты – только птица пролетая, заглянет сверху во двор. В высоком трехэтажном доме светится огонек лишь в одном окне – окне на втором этаже. На льняном фитильке масляной лампы держится желтый язычок пламени. В комнате князь и Порфирогенита.

Но в темном доме еще с десяток человек. Левое крыло нижнего этажа – со своим выходом во двор – Владимир отдал высоким гостям, митрополиту Кириллу Константинопольскому и пресвитерам. Отдельный небольшой флигель у забора обжили Добрыня, воеводы и с ними Ростислав. Во дворе много деревьев. В ствол самого мощного, клена, вделано кольцо. К нему князь привязал коня. Да видно забыл распорядиться отвести в конюшню.

Ростислав плакал. В пустом дворе ни души. Только он да гнедой – Буян, присмиревший. Словно осознавший необычность ночи. Стоял. Прядал ушами. Чего-то ждал. Чего? Все вроде бы обычное – звезды над головой, под ногами поросшая травой земля, невдалеке море, набегающее на берег с тихим плеском.

Ростислав приложил мокрую щеку к морде коня. И звездам не разглядеть, чьи слезы, отрока или забытого князем гнедого. Осиротел Ростислав. Нет у него ни матери, ни отца. На всей огромной земле был один родной человек – князь. Князь любил Ростислава. Мальчик это знал. Любил – да с прибытием гречанки забыл.

Коня забыл.

Ростислава забыл.

Тоскливо, одиноко мальчишке. Велика земля. Людей на ней тьма тьмущая. А вот князю теперь одна гречанка нужна.

И мир стал пуст. С одним Буяном – оба одинаково забыты – и поплакать можно. Чуткий конь, почувствовав влагу на морде, согнул шею лебедем, пригибаясь, ткнулся мягкими губами в лицо мальчика.

Еще одному человеку, поселившемуся в доме, не спалось. Митрополиту Константинопольскому Кириллу. Невидимый, он стоял в густой тени под забором. Смотрел снизу на желтый огонек льняного фитиля. Огонек был то совершенно недвижный, устремленный к потолку. То под дуновением ветерка наклонялся вправо или внутрь комнаты. Значит, никто у стола не сидел, не говорил за столом, не дышал на фитиль с огнем.

С утра до темноты Кирилл с пресвитерами ходил по Херсонесу. И по мере того, как время шло, великан священник все более мрачнел. Херсонес был цел. Вопреки всем правилам войны. Догорали лишь западные кварталы города. Но это были кварталы охлоса, бедных ремесленников, нищих земледельцев. Здесь были деревянные хижины. Сюда еще во время осады попали стрелы с паклей, пропитанные зажигательным составом. Хижины и стали легкой добычей огня. А все каменное, добротное было таким же целым, как остались целыми мощные стены Херсонеса, протянувшиеся на шестьдесят стадий.

Война – грабеж.

Это – закон войны.

Так было везде. Во все века. История может нагромождать сколько угодно слов о необходимости войной отстаивать свободу народа, война все равно кончалась грабежом. Богатые города всегда были желанной добычей. Казна василевсов пополнялась войной. Не забывали себя и полководцы. Запрети полководец солдатам грабить – останется без армии. Жалование солдатам-то большей частью не платили.

Сколько раз Кирилл видел поверженные города. Первыми врывались в них масагеты, всадники. Устремлялись к церквам, к самым богатым домам. За ними окрыленные победой и оттого быстроногие, легкокрылые бежали пешие легионеры. Солдаты – кто как успел, кто как сумел – так и вознаграждали себя за все тяготы походов.

Так у римлян, так у греков, так у персов, у готов, у франков, у хазар, у сарматов, у хинцев, у всех.

Что задумал Владимир, если в павшем Херсонесе все цело?

Митрополит толкал мощной, толстой рукой двери особенно богатых домов и входил во двор. Навстречу ему устремлялись домочадцы. Хозяин – впереди.

Хозяин цел!

Богатому хозяину особенно плохо приходилось в павших городах. Его хватало с десяток солдат. Несчастного распластывали на полу в доме или на земле во дворе. Били со всего маху палками.

– Вот тебе!

– Вот тебе!

– Говори, где зарыл золото!

Припоздавший солдат спешил с раскаленным железным прутом. Вот сейчас запахнет жареным. Заговоришь, упрямый.

Но грек, хозяин-херсонесит, встретивший митрополита, хмур и цел. Херсонеситы злы на василевса. Почему не прислал подкрепления вовремя?

Кирилл видел, домочадцы целы. Все одеты – на них штаны, рубахи, обувь. А по закону войны все должны были быть голыми. Победителю плевать, кто хозяин, кто раб. Победа всех перемешивает. Все – рабы. Все – товар. А товар надо видеть. Силен, хил, здоров, болен? Каковы мышцы? Потому солдаты быстро и споро ножами сделают надрезы на ушах, – поставят метки. С этой меткой ты, если даже ухитришься переодеться в одежду, снятую с легионера, среди победителей не затеряешься. Ты – раб. Ты – товар. Тебя вновь разденут и продадут.

Женщин, молодых, красивых, война не кровавит.

Женщина – товар особой цены. Сравнима с драгоценным камнем в отличии от камня строительного.

Потому солдаты, схватив женщину, второпях, мечом, всего-навсего отхватывают прядь волос побольше надо лбом.

Кирилл, обходя дома херсонеситов, видел, ни одного волоска молодых гречанок меч варваров не коснулся.

Гречанки смотрели на митрополита Константинопольского робко и дерзко. Тоже осуждали василевсов, оставивших Херсонес без помощи.

Но были целы!

Чего же ты задумал, русс, варвар? – недоумевал митрополит.

Церкви, храмы тоже были целы.

По законам войны тут положено было стоять повозкам. Земли не должно быть видно под горами тюков и ящиков, полных золота, серебра, всякой ценной церковной утвари. Но в храмах Херсонеса – хоть молебен служи.

Вот еще что и удивило, и покоробило Кирилла. Оказалось, варвары очень любят термы. У них, в их диких селениях термы называются банями. Даже почему-то черными банями. Термы греков красивее. Они очень понравились руссам. Руссы и услаждали себя, не жалея времени, в термах. Кирилл заходил в термы. Глядел на голых варваров. Вот где мышцы самых дорогих рабов!

Голый вид варваров и приковывал взгляд, и гневил митрополита.

В одной терме митрополит стоял особенно долго. Наблюдал за действом, копя в себе клокочущий гнев.

Будь Херсонес разрушен – Кириллу было бы легче. Сердитая проповедь в нем вскипела еще на борту корабля.

Но теперь он не знал, что ждать от князя руссов.

Не надо было василевсу отдавать Порфирогениту варвару.

Варвар должен знать свое место. Червь – ползи, целуй кампагии царю. А не рядись сам в кампагии.

Мало в Константинополе красивых девушек? У одного трактирщика Христофора дочь красавица? Слава о красоте гречанок доходит до Рима. Надо было послать не Порфирогениту, а еще раз лже-Анну. Но в этот раз все сделать умнее, чем тогда, когда посылали дочь Христофора болгарскому царю Соломону.

Привезти варвару, славянину, князю руссов, такую красавицу, чтобы тот ослеп. Да в брачную ночь в тиши ночной и взять варвара в плен. Войско головой сильно. Сруби голову – войско побежит. Гони потом руссов до Киева, гони за Киев.

И стоял в тиши темного двора стратига митрополит Константинопольский. Черная сутана сливалась с чернотой ночных теней. Даже Ростиславу не был виден митрополит. А он, Кирилл, все смотрел и смотрел на огонек на втором этаже. Князь, скиф дикий, на тебе кампагии? Ременная обувка, вот что тебе, скиф, по твоему «сану» положена… Но мысль о ременной обувке тоже болью отозвалась в сердце митрополита. У славян обычай, в брачную ночь невеста развязывает ремни обуви мужа и омывает ему ноги. В знак, что будет женой покорной.

Даже старая жена Владимира, Рогнеда, не сразу согласилась разуть его и омыть ему ноги. Он посватался к ней, еще когда княжил в Новгороде. А она, дочь воеводы Полоцка, высокомерно ответила ему с крепостной стены своего города:

– Не хочу развязать обувь у сына рабыни.

В те годы все помнили ключницу Малушу, от которой нажил князь Святослав сына Владимира.

Заставил варвар Порфирогениту омыть ему ноги?

Что происходит в доме?

Как пережить то, что происходит?

Империя унижена.

Василевсы унижены.

Порфирогенита унижена.

И вдруг в мозгу митрополита молнией мысль: ворваться в дом, вырвать царевну из чужого дома. Князя сбить с ног, связать, скрутить. До порта – на коне. Дромон и хеландии под парусами. И – через Понт. Все исправить. Переписать историю по-новому. В Константинополе, в Священном дворце, развязать варвара, не давая ему встать. Червь – ползи к царю. Кампагии захотел? Целуй кампагии василевса. Тебе целовать надо кампагии, а не носить их.

Митрополита рвануло к дому, словно смерч сорвал с места. Он оказался на светлой, не затененной забором, освещенной луной части двора. Млечный свет равнодушных звезд отрезвил великана. Если бы Ростислав не всхлипывал, прижимаясь щекой к морде гнедого, он услышал бы глухой бессильный стон, вырвавшийся из груди митрополита… Скрежет зубов… И захочешь, да не очень-то войдешь в дом страгига. Не взбежишь по лестнице, не влетишь в комнату, в которой желтое пламя масляной лампы. За тяжелой входной дверью дома стратига стражники с мечами и секирами. Митрополит крутоплечий, мощный, как стенобитная машина. Но с кем пробиваться? С пресвитерами в рясах, долгополых, как юбки? А за забором другие стражи, тоже с мечами и острыми ножами. С луками, с колчанами, полными стрел. И с собаками, огромными волкодавами, с которыми стражники управляются не хуже, чем псари и ловчие.

Поздно пришла мысль.

Поздно…

К утру митрополит забылся сном, тяжким и тревожным. Во сне все продолжал казнить себя: не место Порфирогените в дикой Скифии.

… Он переступил порог княжеской половины дома, когда солнце было уже высоко в небе. Хотел поговорить с Антониной, которой надлежало быть домоправительницей у Порфирогениты. Но не успел сказать Антонине и двух слов, как дверь в комнаты второго этажа открылась. На площадке появилась Порфирогенита.

– Святой отец… – обрадовалась она.

Он увидел ее всю, сразу. Ее темноволосую головку, воплощение античного совершенства. Нежный лик, большие глаза. Тонкий стан, усвоенную в Священом дворце осанку. На легких, летящих ногах – словно сбегала с лестниц гинекеи родного дома – Порфирогенита сбежала к нему вниз, приложилась к руке, прося утреннего благословения. Он уловил легкий запах жасмина, розы и еще чего-то странного, но знакомого по жизни в дорогой сердцу Византии. Память подсказала ему и другое – те запахи лесной листвы, гор и моря, которые он улавливал, когда Порфирогенита и Константин возвращались во дворец после охоты. И два барса, как два вышколенных пса, ложились к ногам брата и сестры. «Бывает же такая красота!» – подумал митрополит…

– Святой отец, радоваться мне или печалиться? – спросила она. В зеленых глазах, готовых к смирению, недоумение.

– Князь спит? – спросил митрополит. Холодный комок сжал сердце. Варвар! Какой красотой овладел.

– Князя нет, – ответила Порфирогенита.

Антонина вся обмерла. Хозяева делают, что хотят. Слуги всегда виноваты.

– Как – нет? – громыхнул митрополит, и жилой дом дрогнул от его баса, как будто он с амвона громыхнул, начиная службу.

Порфирогенита подняла глаза к его лицу. И опять в глазах смирение и недоумение. Готовность и к радости, и к неизвестности.

Двери в нижние покои были распахнуты. Приметливый глаз митрополита увидел серебряный тазик для омывания ног в углу. Тот и с вечера был там. Лежал нетронутый. Там был и топчан, застланный постелью, не разбиравшийся с вечера.

Митрополит выбежал во двор.

Во дворе ни коня князя, ни отрока, так горько плакавшего.

Выбежал со двора. Стражники выпустили его, не препятствуя. Придержали собак. Проводили взглядом.

Пресвитера Анастаса митрополит застал за домашними заботами.

– Где князь? Говори, Иуда! Говори, отступник! Говори!

Пресвитер вскинулся остренько. События последних дней иссушили его. Он похудел так, что только кожа обтягивала кости черепа. Да глаза горели то ли огнем фанатика, то ли огнем игрока, жизнь свою бросившего на кон.

– А где князь? – повторил Анастас, спрашивая в свою очередь митрополита.

– На охоте? – в свой черед громыхнул митрополит.

Сколько унижений терпеть империи? Сколько унижений терпеть василевсам? Сколько унижений терпеть Порфирогените?

Рожденная в Священном дворце, унаследовавшая кровь Константина Багрянородного, Порфирогенита не нужна варвару?

– На охоте? – переспросил с сомнением Анастас.

И покачал головой. Не так мелок Владимир, чтобы в такие дни думать об охоте.

…С вечера князь вошел в покои Порфирогениты. Та встретила его бледная, уставшая с пути. Стояла, опустив глаза. Тени от черных ресниц легли траурной каймой. Христианка, она в душе приняла венец мученичества и терпения.

Князь вошел не один. С воеводой, старым Голубом.

Князь стоял, смотрел на нее и молчал. Потом заговорил, прежде сказав что-то старому воеводе. Видно, приказал переводить.

– Порфирогенита, ты потеряла братьев. Потеряла свой дом… Так ведь и я – ты подумай об этом – много теряю. Была у меня воля. Была жизнь вольная. А вот теперь совсем другую жизнь начинаю… Ты ради Византии вон какой крест на себя берешь. На тебя, девочка, смотреть страшно. Жалко тебя… Да ведь и за мной Русь. По закону правильному жить хочу. Хочу, чтобы Русь сильная была и единая… Тебе смирение вон как трудно дается. В лице ни кровинки. А мне каково смирение на себя принять после воли моей волной?.. Трудна твоя вера. Труден путь к ней. Помогай мне, царевна. Одному мне с собой не совладать.

Сказав все, повернулся и пошел к двери. За ним двинулся старый воевода.

У двери князь остановился. Повернулся. Анна подняла ресницы. Разглядела князя. В чертах лица, в той свободе, какая была в глазах, была уверенность человека, знающего, что такое власть. Волосы, борода, усы непривычно для взгляда гречанки светлы. И все-таки он показался ей красивым.

– Царевна, – сказал князь. В голосе пробивалась просьба. (А мог бы и приказывать). – Я – варвар. Я молюсь идолам. Но вот моя Берегиня. – Он раздвинул ворот рубахи. И вынул маленькую деревянную фигурку, женскую, висевшую на его молодой, круглой шее на шнуре. Улыбнулся. Все тем же мягким голосом проговорил: – Хочешь, будь моей Берегиней, эта меня хорошо берегла. Хочешь, выйди за стены двора. Там много костров. И много ромеев у костров. Брось в огонь.

Вернулся к ней. Вложил в ее руки Берегиню.

Мужчины ушли.

Анна долго стояла, не двигаясь. Чего-то ожидая и сама не зная, чего ждет.

Потом подошла к столу, поближе к огоньку, и начала разглядывать Берегиню. Маленький чурбачок какого-то пахучего русского дерева. Запах был приятен, но незнаком. Головка Берегини, плечи, ручки были выструганы грубовато, ножом. Однако с изяществом и одухотворением. В Берегине вроде был живой дух. Так они и смотрели в глаза друг другу. Берегиня в глаза Порфирогениты. Порфирогенита в глаза Берегине.