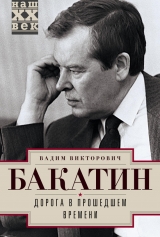

Текст книги "Дорога в прошедшем времени"

Автор книги: Вадим Бакатин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Глава 3

Художник А. Куликов

Художник принадлежит своему времени, он живет его нравами, привычками…

Г.В.Ф. Гегель

В маленьком русском городке Малоярославце на тихой, утопающей в садах и сиреневых палисадниках улице есть старый дом. Это родительский дом моей мамы. Там жили ее отец Афанасий Ефремович Куликов и мать – Ксения Трифоновна.

Мой дед Афанасий Куликов был и остается самым знаменитым из всех родственников. Он был художником. Правда, знаменитым, то есть в какой-то мере известным в стране, он стал через много лет после того, как умер. Вспомнили о художнике Афанасии Куликове в конце 70-х годов, когда вдруг вернулась мода на русский лубок советской революционной тематики. Когда теоретикам искусства на какое-то время понадобились иллюстрации и подтверждения к известной формуле: «Искусство должно быть народным, национальным по форме и социалистическим по содержанию». Тогда прошли выставки, низвергся и затих водопад хвалебных статей, подгоняющих творчество художника под стандарты «социалистического реализма». Писали все. Даже орган ЦК КПСС газета «Правда». Ее похвала для того времени была высшим признанием.

Практически все авторы варьировали одну и ту же тему. «…В синтезе классических и народных традиций, переработанных художническим талантом, и берет свое начало русский советский лубок, возрожденный к новой жизни Афанасием Куликовым…» Я прекрасно понимаю всю идеологическую обусловленность и официозную заданность этой оценки, но тем не менее какая-то правда во всем этом есть. Избитый штамп «вышел из народа» художнику Куликову просто не подходит. Он никуда из народа не выходил. Как родился, так до смерти своей жил и творил в народе, среди земляков своего любимого провинциального Малоярославца. Народное искусство от лубочной детской картинки, вышивки на полотенце или старинной иконы – та среда, в которой он прожил свою жизнь. Таким образом, истинная правда – традиции народного русского искусства были ему прекрасно известны и, я бы добавил, им любимы. Правда и то, что он очень серьезно и скрупулезно изучал наследие великих старых мастеров, художников классической реалистической традиции.

Творчество А. Куликова было многогранно. Призванием была живопись. Пейзаж, портрет, натюрморт, тщательная, дотошная работа над классической жанровой картиной на любимые темы истории России.

А что же лубок? Мои дяди, его сыновья – художники, говорили мне, что и лубок он любил. По крайней мере, относился к нему не менее серьезно, чем к живописи. Что это такое – лубок? Думаю, не каждому писателю, не говоря уж о читателях, точно известно значение этого слова. В таких затруднительных для меня случаях беру с полки солидный том изданного в начале нашего века «Энциклопедического словаря» Ф. Павленкова. Чудесная книга. На ее титульном листе надпись, выполненная каллиграфическим почерком, выцветшая от времени: «Эту книгу я дарю на память другу моему Александру от Прокопия. 1911 г. Апреля 10-го дня. С. Тисуль». Обращаю внимание читателя на эту отметину давно прошедших дней и ушедших людей для того, чтобы прочувствовать связь времен, которая иногда неожиданно остро и зримо проявляется в таких мелочах, как надпись на книге. Герои нашей первой главы не бесследно канули в вечность. Малая толика их чувств, отношений, любви, их жизни, материализованная в том числе и в этой книге, дошла до нас. И даже помогает в разных жизненных ситуациях. Из этой старой книги, подаренной деду в день его двадцатишестилетия, его внук узнает, что лубок – это «лубочные картины, аляповато исполненные картины для простонародья, получившие свое название от того, что первоначально вырезывались для них клише (печатные формы) на лубе, то есть на деревянных досках. В России появились в XVI веке».

А. Куликов был настоящий художник, с хорошим вкусом. Его лубки, наверное, нельзя назвать аляповатыми. Они были просты, лаконичны, доходчивы. И занялся он вплотную лубком в 20—30-х годах не потому, что хотел сказать что-то новое в технике этой графики. А потому, что надо было кормить большую семью. Семеро детей мал мала меньше да племянники, постоянно жившие в построенном им доме.

Советская власть мало заказывала ему живописных полотен. Не могло тогда быть и частных покупателей. Политически выдержанная в революционном рабоче-крестьянском духе и стиле дешевая лубочная картинка с броским стишком на злобу дня – вот что было надо многочисленным политотделам контор и учреждений советской власти. И Афанасий Куликов, не разгибая спины, не жалея глаз, трудился над плакатами, открытками, стенками для календарей, книжками и другими формами агитационного искусства. Поскольку он был профессионально честен, даже работая для заработка, не халтурил. Многие его лубки поражают знатоков мастерством, отточенностью и исключительной верностью традициям русской лубочной книги. За эту трудоемкую, требующую большого терпения работу художник получал жалкие гроши. Но у него не было выбора, и в то тяжелое время это спасало семью.

Вот, собственно, и весь секрет возрождения русского лубка, о котором вдруг вспомнили в более сытые годы развитого социализма.

Художник – пленник своего времени. И если он яркими народными картинками прославляет электрификацию, коллективизацию или праздник Восьмое марта, совсем не значит, что это как раз те заветные темы, к которым он долго шел в своих творческих исканиях. Не думаю, что дед плохо относился к электрификации. Скорее, даже очень хорошо. Но то, что было истинным выражением его души, общественного или, точнее, государственного спроса не находило. Прекрасные пейзажи окрестностей Малоярославца, портреты родных людей, ностальгические картины, отображающие уходящий, разрушаемый коллективизацией патриархальный быт русской деревни… Все это годами складывалось за большой занавес из серого холста к торцевой стенке его небольшой мастерской.

Дед был глубоко русским человеком по своему воспитанию и мировоззрению. Психология русского крестьянина не исключает веселья, удали, даже хулиганства, но мне кажется, в основе своей она степенна, неспешна и консервативна, то есть противна всякому революционному модернизму, любому декадентскому умничанью. А. Куликов был до мозга костей художником-реалистом, художником-классиком. Он писал заказные картины на советские, особенно военные темы. Но, строго говоря, он не был советским художником. Как не был и антисоветским. Он просто тихо жил в свое время. Жил вместе с народом, сопереживая несчастьям и радуясь удачам, пытаясь, не мудрствуя, точно отражать жизнь и время своей кистью.

Я не раз имел основания сетовать на нашу российскую беспечность к сохранению семейных хроник. В отношении Афанасия Ефремовича этого не скажешь. Он сам написал свою биографию. Позже писали о нем. Но главное, остались его картины. Время и какой-то злой рок развеяли их по стране. Но все равно они могут о многом рассказать. Они запечатлели прошедшие годы, настроения, лица давно живших людей, мгновения вечной природы. Я люблю смотреть на работы своего деда Афанасия Куликова и часто это делаю. Мне кажется, я понимаю и разделяю чувства, которые владели им в минуты творчества. Картины много могут рассказать о жизни художника, но пусть он о себе расскажет сам. Несколько коротких выдержек из его автобиографии. Должен честно сказать, что не уверен в абсолютной подлинности текста. Рукописи в годы немецкой оккупации Малоярославца закапывались в землю и были сильно испорчены. Восстановлены они уже после смерти художника его другом Иваном Макаровичем Касимовым. Наверное, не удалось избежать додумывания и некоторых конъюнктурных дополнений в нужном для советского издателя духе.

Итак, предоставим слово самому художнику. Отрывки из его автобиографии:

Родная деревня Исаково стоит в низинке. На горку подымешься – за тридцать верст виден из-за леса город наш Малоярославец. Недалеко пролегает большак – старая дорога от Москвы до Калуги; по бокам ее вековые березы.

Отец мой – захудалый крестьянин. На сходках был последний: всегда молчал, хоть и был грамотный. Зато играл на гармошке, чинил часы и читал псалтырь по упокойникам. Мать – повитуха, «бабка»…

…В 1884 году, в январе 11-го дня рождение мое. По рассказам отца, матери для меня было устроено несколько качулек – так я был криклив. Кроме меня, было четверо: брат и три сестры…

…Вот что сохранилось в моей памяти в раннем детстве. Лежа в люльке, я смотрел из-за занавески и видел на стене избы картинки около божницы. Сейчас это кажется просто: вся в складках просвечивающаяся кубовая (синяя) занавеска – шубка матери; из этого шатра виден красный угол избы с божницей и лубочными картинками. Но детское впечатление от этого уголка неописуемо и невыразимо. А может, это был сон…

…4 декабря 1896 года было воскресенье. Накануне я вымылся под присмотром, мать обрядила меня в чистую холщовую рубаху и милистиновые портки. Эту ночь я долго не мог заснуть: завтра утром меня повезет невестка в Москву…

…На Смоленском слезли. Подошли к воротам фабрики, угол Шубинского на берегу Москвы-реки. Вышел брат в опорках и фартуке, повел нас на спальни, в общее место…

…Проводил меня брат в Колониальный магазин купца Мясникова в первом Зачатьевском переулке. Вставали рано, сна пять часов, кончали поздно. Бить не били, но держали в строгости…

…Пять лет прожил в мальчиках у живописца. Каждую неделю пороли ремнем по всем правилам этого симпатичного искусства. Крепко научили писать «студени», т. е. головки, ручки, ножки (остальное же закрывалось медной ризою). Отжив пять лет учения, ушел. Поступил в «стенолазную» мастерскую учиться расписывать стены церквей…[3]3

Дважды – перед Первой мировой и после Великой Отечественной – А.Е. Куликов расписывал знаменитый Елоховский собор.

[Закрыть]

…В 1905 году призывался в солдаты, но был оставлен на год «на поправку». Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества под руководством художников: в головном классе – Корина, Горского, в фигурном – Касаткина, Милорадовича, в натурном – Архипова, Пастернака, в портретном – Серова и Коровина. За некоторые эскизы получал похвалы. Ходил – земли под собой не чуял… Мечтал научиться работать как Серов…

…В 1912 году вышел из портретного класса, окончив его с правом писать картину на звание… Не написал, считая себя не созревшим для столь высокого дела…

…С каждым годом, наряду с возрастанием моей беззаветной преданности искусству, возрастали и обязанности к своей семье. Пять лет прошло, как я женился во исполнение высоких чувств в картине Репина «Какой простор!». Но с первого же года пошли дети, нужно было подумать о гнезде…

В 1917 году А. Куликов попал на военную службу в пехотный полк рядовым. В 1918 году был демобилизован и работал в московском Пролеткульте по росписи вагонов. Затем уехал на родину в Малоярославец, где поступил на службу в уездный отдел народного образования. С 1921 года стал рисовать лубки для Госиздата и выполнять образцы росписей для Московского кустарного музея.

В 1930 году вступил в члены Союза советских художников.

Он был скромнейшим человеком, талантливым самобытным художником и высокопрофессиональным мастером. О его художественном наследии есть немало литературы. Хотя так и нет альбома репродукций.

Больше всего я ценю маленькую книжку-раскладушку, изданную задолго до «лубочного» бума. Называется она просто – «А.Е. Куликов». Издана в 1952 году[4]4

Издательство «Советский художник», редактор Т.Г. Гурьева.

[Закрыть]. В ней короткая биография художника и несколько иллюстраций. Я хотел бы здесь привести их перечень, чтобы у читателя сложилось впечатление о круге его интересов: «Чапаев в деревне», «Укрепление Московского Кремля при Дмитрии Донском», «Александр Невский», «Молодая мать», «Цветущий сад», «Александр Невский на новгородском вече», «Портрет жены», «А.С. Пушкин слушает слепцов», «Автопортрет».

Издание такой книжечки в то время говорило о признании художника художниками. Не более того. Дед был мастером своего дела, но, к сожалению, большую часть своей жизни потратил на других, более заслуженных и народных собратьев по цеху.

Мои личные впечатления и воспоминания об Афанасии Ефремовиче очень невелики. Но они были. И только благодаря нашему недолгому общению я получил представление об отношениях внука и деда. Благодаря этому я смог понять, что этих отношений мне так не хватало в жизни. Бабушки – это прекрасно: «Россия наша держится на бабушках», но мне жаль того мальчика, который не имел общения и дружбы со своим дедом.

Жарким летом 1947 года мы с мамой и сестрой приехали в Малоярославец. После Москвы, полностью завладевшей сердцем провинциального мальчишки, чем мог поразить меня этот маленький городок? Я ехал не то чтобы с неохотой, но с некоторым скепсисом, о котором, правда, сразу забыл, как только мы со своими набитыми московскими батонами и колбасой сумками очутились на пышущих зноем, выцветших малоярославецких улицах. Они были вымощены каким-то белым булыжником. Вдоль улиц заросли кустов и деревьев. За ними в сетке из солнечных зайчиков прятались низкие домики с резными наличниками. Только поросшие травой подходы к крытым глухим воротам были свободны от буйства зелени. Мы изрядно устали и нажарились, пока мама не сказала: «Все. Добрались. Вот наш дом» – и повернула щеколду голубой калитки. Перед нами был дом. Такой же, как множество других, мимо которых мы тащились с вокзала, но часть его крыши была сделана из стекла. Не обратить на это внимание было невозможно. Солнце, отражаясь от стеклянной крыши, било прямо в глаза. Наверное, поэтому я не заметил, откуда вдруг разом появились, зашумели, начали нас тискать и целовать какие-то веселые люди. Это были Куликовы.

Дом был старым и очень загадочным. Скрипели половицы. Манило жерло невиданной мною русской печи, куда я не преминул слазить. Рядом с печью – полати, заваленные какими-то подушками, одеялами, в которых копошились котята. Крутая лестница вела на чердак, где было жарко и пыльно и где находилось немало незнакомых вещей. Самовары, прялки, плетеные лари и корзины… Самым изумительным местом в доме была мастерская дедушки. Через стеклянную часть потолка светило солнце на огромное, как мне казалось, полотно. С него смотрело знакомое усатое лицо. Дед писал портрет генералиссимуса в золотых погонах и белом кителе[5]5

Этот портрет заказчик забраковал. Со слов дяди Володи, не понравилось выражение глаз.

[Закрыть]. Мастерская была полна картин. Они были повсюду. Прислонены к стенам, развешаны по ним. Единственное свободное от картин пространство занимало большое зеркало в черной старинной раме. Еще там была этажерка, забитая толстыми книгами в золоченых переплетах. Под потолком резная полка с темными иконами и деревянными фигурками каких-то старцев. В углу стоял перепачканный краской огромный стол, над ним полки. Все было завалено бесценными сокровищами. Тюбики красок, кисти, какие-то сосуды, гильзы от снарядов, чугунная картечь, осколки ядер, деревянные игрушки, подковы, сухие ветки, опять иконы, маленькие и большие колокольчики. Чего там только не было. Очень много нужных и полезных вещей.

Хозяином всего этого богатства был тихий бородатый человек с прищуренными глазами, внимательно смотревший через круглые очки в тонкой металлической оправе.

Он был очень худ, говорил глухим спокойным голосом и все время гладил меня по голове. Это и был мой дедушка. Художник. Афанасий Ефремович Куликов. Я сразу проникся к нему огромным любопытством, приставая с многочисленными вопросами, на которые он терпеливо и обстоятельно отвечал. Какие могли быть темы разговоров у впервые встретившихся деда и десятилетнего внука? Любые. Конечно, его интересовала моя учеба. Меня – только что закончившаяся война. Подумать только, совсем недавно, всего пять лет назад, фашисты были в этом доме! Как это было? Я засыпал его вопросами о сюжетах многочисленных картин. Меня интересовало, откуда у него эта картечь. Он повел меня к расположенному недалеко от дома памятнику героям 1812 года. Оттуда, с кручи, открывалась бескрайняя долина, по которой среди плакучих серебряных ив петляет река со странным названием Лужа. И здесь, на местности, щурясь от солнца, дед объяснял мне позиции французов и русских, эпизоды и детали знаменитого сражения под Малоярославцем Кутузова с Наполеоном.

Он всегда находил минутку, чтобы похвалить и тут же слегка подправить мои детские рисунки. Помню его похвалу за якобы хорошо переданное мной движение скачущего коня. Я не в полной мере понимал, где он тут увидел движение, но был весьма доволен собой. Хорошо было с дедом. И с бабушкой не было проблем. Однако я слышал, как она отчитывала маму за то, что мы с сестрой некрещеные. С нами она была добра, ласкова и часто заводила разговор о Боге. Ей иногда помогали постоянно бывавшие в доме маленькие старушки в черных одеждах – монашки. Моего экстремистского атеизма эти разговоры поколебать не могли. Бога нет, и все тут. А меня скоро примут в пионеры. Потерпев поражение, но не сдавшись, баба Ксения на внука не сердилась. Все последующие многие и многие годы до самой своей смерти она жалела меня и корила себя и маму за то, что не сумели меня убедить. «…Как же это так… нехорошо… Так вот и не сумели окрестить Вадима… Нехорошо…» Мне тоже было ее жалко. Зато сестра Ирина сразу согласилась. Ее сводили в церковь, окрестили, и бабушка все время была к ней особенно ласкова.

Однако это был хоть и важный, но эпизод. Главным содержанием нашей жизни стали речка, песчаные кручи карьеров, вызывающие одновременно и жуткий интерес, и страх развалины часовни и поросшие мхом плиты на старом кладбище… Вне конкуренции был сад, начинавшийся сразу за сараем, окаймлявшим двор. Это было какое-то чудо. Яблоки росли прямо над головой, валялись в траве. Вкус уже перезревших к тому времени вишен был ни на что не похож. А сливы, а груши! Ничего, что многие плоды еще не дозрели. Все равно это было чудо, совершенно незнакомое для нас, детей из суровой Сибири.

За садом внизу были овраг и ручей, заросший высоченными вековыми липами. По утрам и вечерам над ними иногда зависал колокольный звон, плывущий над городом. Хорошо было.

Я ходил с ведром на соседнюю улицу за ключевой водой. Бывало, мне поручали стоять в длиннющей очереди за парой буханок тяжелого черного хлеба. Очень любил сидеть за столом, когда вечерами собирались мамины братья и сестры, и слушать их непрерывный веселый разговор о всякой всячине. Остроты сыпались как из рога изобилия. Каждый спешил блеснуть недюжинным артистизмом. Доставалось всем: родным, близким, соседям, друзьям-художникам, попам, командирам-начальникам… Велись и серьезные, на мой взгляд, разговоры о войне, о мире, о положении в колхозах и даже о коммунизме. Помню одну такую дискуссию, где я робко подал голос о необходимости построения коммунизма, тогда всем будет хорошо.

– Да, – сказал дядя Володя, – ты прав. Каждому по потребностям, от каждого по способностям. Я лично давно согласен. А ты где будешь работать при коммунизме? – спросил он меня.

– Наверное, летчиком. – Я был не совсем уверен.

– Ну, как хочешь, а я буду на почте трудиться.

– На почте? Тоже мне работа! А почему?

– Ну, не скажи. Очень хорошая работа. Буду со своими способностями сидеть и высовывать язык, когда гражданам надо будет марку на конверт наклеить. Он ее о мой язычок – и на конвертик. Лучше работы не придумать. А получать буду по моим потребностям. Машину куплю. Дом. Коммунизм ведь. Как ты считаешь?

Я смеялся и не знал, что ответить. Такой вот странный получался коммунизм.

Дед Афанасий в разговорах не участвовал. Посмеивался в свою бороду и молча сидел за столом, весело оглядывая свое большое куликовское семейство. Талантливая, между прочим, получилась семейка. Артисты и рассказчики великолепные. Да еще к рисованию почти у всех наклонность. Кто доски расписывает, кто ковры. А Куликовы Василий Афанасьевич и Владимир Афанасьевич – так те вообще заслуженными народными художниками стали. Между прочим, братья-близнецы. Василий старше Владимира ровно на один месяц. Не верите? Я и сам не верил, пока они не показали свои паспорта.

В тот первый свой приезд в Малый (так мама всегда говорила «Малый» вместо Малоярославец) запомнилось мне еще одно маленькое событие. Рисовать я любил с раннего детства. Но только здесь, стоя за спиной у деда, в его мастерской первый раз увидел, как здорово у него получается масляными красками. Это тебе не цветные карандаши или акварель. Очень мне хотелось самому попробовать маслом. Дед же мне все давал цветные карандаши да бумагу. И как я сейчас понимаю, совершенно справедливо не думал допускать меня раньше времени к баловству масляными красками. Мне же очень хотелось.

Я уже присмотрел маленький, размером с развернутую тетрадку, холст, натянутый на подрамник, и размечтался, как я на нем что-нибудь изображу…

Но вдруг однажды утром (это было после Ирининого крещения) сажает он ее на стул в мастерской. Берет этот самый, мною присмотренный холст и начинает писать портрет моей сестры. Горю моему невысказанному не было предела. Но я сдержал слезы. Меня захватил процесс переноса на холст физиономии сестренки. Это завораживало. На следующий день утром был второй сеанс, и портрет готов. Он и сейчас висит у Ирины дома, выделяясь среди других работ своей искренностью и профессионализмом… Рука старого мастера всегда видна.

Мы вскоре уехали к себе домой в Киселевск. И больше деда Афанасия не видели. Он умер весной 1949 года.

Каждый год, по крайней мере два раза, мы с женой и сестрами ездим в Малый. Посещаем все более и более дряхлеющий родительский дом моей мамы, зарастающий заброшенный сад, тихое малоярославецкое кладбище, где похоронены мама, бабушка Ксения Трифоновна и наш дед, художник.

На гранитной плите так и написано: «Художник Афанасий Ефремович Куликов 14 января 1884 – 15 марта 1949».

Если пройти по кладбищенской аллее очень старых, умирающих берез, через пару минут будет видна долина реки Лужи, а справа, на холме, скромный обелиск – памятник героям 1812 года, около которого стоял я с дедом жарким летним днем 1947 года.

Я часто вспоминаю своих дедов Александра и Афанасия. Они прожили разные жизни. Один в Сибири воевал с советской властью, а позже был ею расстрелян. Другой рисовал лубки, агитировавшие за эту власть, безбожие которой было противно его мировоззрению. Но у них было много общего. Оба не принимали сталинизма, но приспособились к нему. Наверное, они не могли считать себя счастливыми. А жестокое всевластие только обостряло их любовь к искореженной революцией Родине. В этой любви, будничной любви на каждый день они находили свое спасение и смысл жизни. И не потому ли я часто их вспоминаю, что эта российская искореженность, странным образом изменившись, никуда не исчезла.