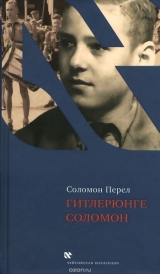

Текст книги "Гитлерюнге Соломон"

Автор книги: Соломон Перел

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)

В здание полиции я вошел неуверенно; я уже смирился с возможным изменением в моей жизни. На минуту я остановился, чтобы внутренне подготовиться и держать выправку. Затем постучал в дверь с надписью «Министерство внутренних дел. Отделение гражданства Германии». Из кабинета я услышал: «Входите!» Вошел я прямо, храбро, готовым к бою. Напротив меня сидел чиновник в штатском со значком партии. Как всегда, произнес: «Хайль Гитлер!» Он ответил коротким приветствием и предложил мне сесть. Подчеркнуто вежливо я ему протянул повестку. С долгим «хм-м» он стал листать лежащие перед ним документы. Мне удалось не выдать себя ни одним мускулом, чтобы он не заметил мое беспокойство – сказались поддержка свыше и моя упорная работа над собой.

Ожидание напрягло мои нервы, однако чиновник читал бумаги в полном спокойствии и не говорил ни слова. Вдруг он поднял голову и спросил: «Откуда происходит фамилия Перьел?» «Из Литвы», – ответил я без колебаний. Я вспомнил об экспертах по части имен, которых встретил на фронте в Минске. «Да, действительно. Ты, пожалуй, прав, – сказал он обнадеживающе. – Где твое немецкое свидетельство? В комплекте наших документов его недостает».

Я с гордостью достал справку об утере моих бумаг и протянул ему. Он кивнул. «Да, хорошо, эта справка заслуживает доверия. Но для комплекта нам нужна какая-нибудь официальная. Ты должен незамедлительно обратиться в твой родной город Гродно и потребовать выписку из твоего свидетельства о национальности. В противном случае мы должны будем прибегнуть к обычным мерам», – сказал он и холодно улыбнулся. «Конечно, я уже сегодня напишу письмо в Гродно, как вы требуете», – ответил я и попытался быстро сообразить, какое можно было бы предложить другое решение.

В то время как фронт уже рушился и продолжалось победоносное освобождение Франции, эти немцы заботятся о том, чтобы чужеродные элементы не просочились в элитный народ. Мы обменялись еще несколькими любезностями и простились обычным «хайль». Я сбежал вниз по ступеням. Мне нужен был свежий воздух. Я глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше. Потом остановился в растерянности. Само собой, я не буду писать в Гродно просто потому, что никакой немец по имени Йозеф Перьел там не рождался. Я удивлялся тому, что чиновнику не пришло в голову самому туда написать. У меня в запасе был еще месяц, и можно будет найти какое-нибудь другое решение, это меня утешало.

У меня было чувство свободы, но свободы приговоренного к смерти в камере без решеток и дверного замка. В школе моей озабоченности не заметили. Я решил в следующее воскресенье нанести визит семье Лач, чтобы поговорить о надвигающихся тучах и получить совет.

Но до этого не дошло. Мой ангел-хранитель опять меня спас. В ночь после моего прибытия с повесткой впервые бомбардировали Брауншвейг. До этого самолеты союзников над нами летали, не сбрасывая ни одной бомбы. Обычно атаке подвергался Берлин. Поэтому местная воздушная оборона была не особенно бдительной. Кроме того, убедительные слухи среди населения усиливали веру в то, что город пощадят. Рассказывали, что дом Брауншвейгов имеет родство с британской королевской семьей, и поэтому она заинтересована сохранить его невредимым. Этот слух настойчиво держался до той ночи, когда десяток осветительных ракет, так называемых елок, осветили небо как днем и дождь из бомб превратил город в кучу мусора. Брауншвейг горел. Взрывы нас ошеломили и породили общую панику, большую, чем тогда в Гродно. Какая переменчивая судьба! Еще раз я подвергся массированной воздушной атаке, но на этот раз она задела меня отчасти. Крики ужасов и противоречивые приказы раздавались и тонули в шуме бомб с самолетов Б-25.

Здание «Отдела гражданства Германии», где ждали подтверждения моих документов, тоже превратилось в руины, так что искать документы бесполезно. Все было объято пламенем. Я послал благодарность небу за анонимного пилота, который целился так точно, прежде чем сбросить бомбу.

Я сказал себе: ну вот, Шлоймеле, теперь они не будут тебе досаждать вопросами насчет твоего происхождения. После отбоя нас призвали на развалины. У нас уже была тренировка, так как в соседнем городе Ганновере, который часто подвергался бомбардировкам, мы принимали участие в таких акциях. Не колеблясь я вышел с моими товарищами на улицу и там исполнил свой долг. В основном мы делали бутерброды и кофе и то и другое раздавали на углах улиц.

А если речь шла о спасении людей, я напрягал все мои силы и все свое мужество. Так меня воспитали мои родители. Человек для меня оставался человеком, независимо от его происхождения. К тому же это не требовало конфликта с совестью. Каждый раненый, откопанный из-под завалов, имел право на мою помощь. Я не думал ни о его предыдущем поведении, ни о том, что он мог бы мне причинить, если бы узнал, кто я. При этом я полностью был Юппом. Я хватался за спасательную работу так, как это делали все вокруг.

За три года в национал-социалистической школе я беспрерывно старался, числился хорошим учеником по всем предметам, и мне это удавалось без труда. Огромная сила толкала меня. Я с головой ушел в учебу. С другой стороны, я знал, как держаться подальше от того, что могло бы меня удручить или эмоционально потрясти. Должен признать, что иногда забывал свое прошлое.

Моя жизнь была как маятник: то фальшивой у всех на виду то, напротив, настоящей, глубоко укорененной, но скрытой.

В зону Юппа этот «маятник» заходил с большей «амплитудой» – промывка мозгов не давала ему далеко уходить в зону Соломона.

Моя двойная жизнь меня самого приводила в замешательство, и часто я не мог определить, в какой роли нахожусь. Так, я был в восторге от победы «нашего Отечества, нашей великой Германии». Не сдерживаясь перед товарищами, выражал радость, если сообщали о впечатляющих героических поступках. Информация о победах жадно воспринималась нами. Если речь шла о большом успехе, все ликовали и обнимались. Это переполнявшее всех счастье меня тоже не оставляло равнодушным. Я сиял вместе с ними от того, что вот еще один шаг нас приближает к «окончательной победе». Я не давал ходу ни одной мысли о моем будущем после «окончательного поражения» и не впадал во внутренний конфликт. Таково было относительно надежное средство выжить.

Часто объявлялась воздушная тревога № 15 – это значило, что вражеские самолеты находятся в пятнадцати минутах от Брауншвейга. Согласно предписанию, мы должны были немедленно прервать наши занятия и бежать в бомбоубежище. Со временем мы привыкли к бомбовым атакам, тем более что много раз самолеты над нами пролетали, не бомбардируя. Бдительность пропадала. Некоторые «смельчаки» просто игнорировали опасность и оставались в своих квартирах. Но что должно было случиться, то случилось. В одно прекрасное солнечное утро радио неоднократно сообщило о воздушной опасности № 15. И в тот раз сброшенные бомбы попали в наше общежитие. Все как сумасшедшие побежали в бомбоубежище.

Во время такого поспешного бегства погиб один из моих лучших друзей Бьерн Фолвик, состоявший в какой-то молодежной организации выходцев из Норвегии. Мне-то времени хватило убежать в укрытие, и я очень скорблю о смерти моего товарища. Я взял лист бумаги и с ходу сочинил стихи в память моего умершего друга. Начинались они так:

И вот лежит он на траве лицом наверх,

Как будто бы хочет сказать:

«За святое отечество наше

Вперед, друзья-товарищи!»

Я вел себя и говорил как другие, телом и душой я был членом этой группы. Под мое тогдашнее поведение и сегодня я не могу подвести какую-то логику – таким вот оно было, и все тут.

Однажды обе мои половины столкнулись друг с другом, что меня вывело из равновесия. Случилось это на уроке расизма. Учитель меня вызвал и попросил обосновать необходимость уничтожения еврейской расы. Вне себя от злости я шел к доске. Не кому иному, как мне следовало сделать отличный доклад по этой теме! Только сам Сатана мог придумать такое испытание. Ярость и отвращение бушевали во мне, я собрал все свои силы… Числился ведь я одним из лучших – потому и требовали от меня многого. Я был в жутком смущении, но знал, что во время ответа должен держать себя в руках. Мое прошлое и настоящее столкнулись в моей душе со всей силой. И откуда-то пришли ко мне силы сдержать этот конфликт.

У меня был, как я понимаю, большой запас инстинкта самосохранения. Преодолев муки совести, я ответил как положено. Ревевшая внутри меня буря не выплеснулась наружу. Мой ответ учителя, похоже, удовлетворил и, вероятно, оценен был на «отлично».

Несмотря на ухудшающееся день ото дня положение на фронте, настроение у населения не падало. Оно даже поднялось благодаря ободряющим слухам. Болтали, будто решающим в конце войны станет секретное оружие. Шептали, что за пять минут до двенадцати фюрер якобы подымет палец и это будет сигналом сбросить на поле битвы оружие небывалой в военной истории разрушительной силы. После войны я узнал, что нацистская Германия скрупулезно работала над атомной бомбой и была уже близка к ее производству.

В школе царило безразличие, несмотря на изменившееся положение на фронте. 6 июня 1944 года высадкой союзников в Нормандии открылся Второй фронт. Одновременно великий русский прорыв привел к решающим победам. Советская армия освободила области, занятые нацистами, прошла через польскую границу и нанесла вермахту тяжелые потери.

Исход войны фактически был решен. А мы в школе все еще предавались нашим мечтам о будущем величии Германии. И меня перемены не затронули. Я глубоко втянулся в навязанный мне мир. Сознание у меня затуманено было так, что реальность туда не проникала. Я чувствовал себя «одним из них», всецело одобрявших авантюрные и опасные мероприятия рейха в дни его последних усилий, и больше не заботился о моей судьбе после поражения вермахта. Когда рейх уже находился в смертельных судорогах, наряду со многими я участвовал в отчаянных попытках его спасти.

Мы примкнули к «народному фронту», к «спонтанно» созданному отряду из детей, женщин, стариков… ко всем тем, кто еще мог держать оружие, чтобы защищать границы Отечества от надвигающегося врага.

В начале 1945 года в лесах около Брауншвейга нас обучали новому противотанковому оружию, фаустпатрону. Наконец мы получили в руки оружие. Мои товарищи уже считались старыми вояками… Оружие было простым и действенным, но держать его в руках было опасно. Нажимали на спуск, фаустпатрон выстреливал, выпуская сзади длинное пламя. Многие мои товарищи от того получили тяжелые ожоги.

Нас послали на Западный фронт. Учитывая мой опыт, меня назначили командиром взвода. Мы охраняли мосты на улицах и должны были поддерживать вермахт в подрыве вражеских танков. Газеты печатали фотографии: Гитлер награждает медалью за отвагу гитлерюнге, сражавшихся в народных дружинах. По пути к фронту нам встретилась большая колонна танков, которые двигались в обратном направлении. Тогда я впервые услышал ехидное замечание некоторых «братьев по оружию»: «Они едут домой. Для них-то война закончилась».

Но почему я при новом ветре не вылез из моей оболочки? Не знаю, что мне тогда препятствовало встать и броситься бежать. Фронт находился довольно далеко, но шум боев был отчетливо слышен. Час истины пробил.

С одной стороны, я намеревался бросить хотя бы одну гранату во «вражеский» танк, хотя осознавал, что мой враг не там.

С другой стороны, с прорывающими «нашу» оборону хотел встретиться лицом к лицу, чтобы дать им понять, что рад их приходу. Глубоко изнутри поднималась моя долго дремавшая надежда, она еще слабо светилась, но была уже достаточно сильной, чтобы постепенно рассеять туман последних лет, тот самый туман, что окутывал и так надежно прятал мое настоящее естество.

Прозрение пришло не сразу. Постоянное напряжение борьбы за жизнь не исчезло одним махом, оно продолжалось, но постепенно спадало. Я не мог так просто сбросить шкуру врага, которая стала едва ли не моей собственной.

21 апреля 1945 года мне исполнилось двадцать лет. Один из товарищей, лежащий со мной на позиции, поздравил меня с днем рождения. Шесть лет прошло с того момента, как я вступил в эту бурную жизнь, четыре из них я был другим, когда мне приходилось скрывать свое истинное «я».

За день до того был день рождения фюрера. Мы слушали годами повторяющуюся речь Йозефа Геббельса к немецкому народу. Я хорошо помню его последние фразы. Явно изменившимся голосом он заявил: «Если мы, немцы, проиграем войну, богиню справедливости и проститутку денег, – тогда мы больше не достойны жить в этом мире».

В ту самую ночь между днем рождения фюрера и моим двадцатилетием произошли великие вещи. Объявили о конце войны!

Занавес закрылся. Я сыграл роль, какую судьба предоставила мне сыграть на сцене моей жизни. Другой занавес поднимался. Конец самоотречению молодого еврея Соломона, сына Исраэля.

Ко дню рождения получил я самый прекрасный подарок из тех, что мог себе представить!

В ту решающую ночь я был разбужен криками на иностранном языке и болезненными ударами прикладом. Тяжелые веки с трудом могли повиноваться жестокому требованию. Я не заметил, что это пробуждение после долгой ночи, в которую погружена была моя душа, и что глаза я открывал свету свободы.

Американская армия штурмом захватила наш лагерь, не встретив ни малейшего сопротивления. Нам приказали встать к стенке. Все оружие и всю амуницию, что была у нас, конфисковали и выбросили на улицу в большую кучу. Я видел, как мой фотоаппарат был изъят из моего мешка и перешел в руки американского солдата. Я не осмелился протестовать и вообще не показывал никакой реакции.

«Наци, к стенке!» – кричали они, пока последний из нас не встал в строй, скрестив руки над головой. Я встал вместе со всеми спиной к стене и смотрел навстречу новой, неизвестной реальности. Это было как наваждение. Рядом со мной я услышал шепот: надо бы их расстрелять. Опьяненные победой солдаты, в чьей памяти еще сохранился ужас войны, вполне могли удовлетворить свою жажду мести.

Таким образом опять, как и четыре года назад на поле под Минском, я увидел себя с точки зрения «вражеского» солдата.

Но почему тогда перед немецким постовым мне хватило находчивости заявить: «Я немец» – а теперь я как парализованный и не способен крикнуть: «Не стреляйте! Я не с ними, я еврей, это правда!»? Я стоял и не произнес ни звука.

Слишком толстая наросла на мне гитлеровская оболочка, чтобы мне запросто было из нее выйти.

«Что за издевка, – думал я, – в день моего рождения быть застреленным освободителями, и это в тот момент, когда уже пробили колокола свободы! Мой жизненный путь будет навсегда предан забвению». Я хотел закричать, но побоялся. Слова просто не выходили из меня – в таком я был шоке.

Слава Богу, расстреливать нас не собирались. Американские солдаты не стали нам мстить. Они видели в нас детей, которых ввели в заблуждение, и хотели только нас попугать.

Целый час мы стояли перед угрожающими стволами ружей, пока не закончились обыск и конфискация. Большинство солдат ушло. Маленькая группа осталась нас охранять.

Нам приказали снять как запрещенные все нацистские эмблемы. Я быстро сбросил спортивные значки, которых у меня была целая куча, и портупею гитлерюгенда. Все это закинул подальше. Кто я теперь? Я парил над чем-то призрачным, не было твердой почвы под ногами, не было дома, куда мог бы вернуться. Моя настоящая сущность была под вопросом, я даже забыл, как выгляжу. А пока оно так, свободы не обрести.

На следующий день мы были освобождены из этого короткого плена. Мы разлетелись кто куда, каждый пошел своей дорогой, кто-то присоединился к бесчисленным беженцам, которые надеялись найти свои разогнанные семьи. Никому еще я не сказал, что я еврей. Я намеревался добраться до Брауншвейга, зайти в мою школу и оттуда забрать свои вещи. Темные годы маскировки закончились, и я должен привыкать к свету нового мира.

В полном замешательстве я входил в мою новую жизнь. Купил себе велосипед и преодолевал расстояния на автострадах. Всюду суматошное перемещение: кто на движущихся средствах всех марок, включая тележки и велосипеды, кто на своих двоих. Тысячи беженцев бродили в поисках своей дороги, среди них побежденные и подавленные солдаты вермахта и союзники, победители.

А я с чего должен начинать? Каким должно быть мое будущее и как оно свяжется с прошлым? Восстановится ли разрушенная основа моего существования? Можно ли на шатком фундаменте построить новую жизнь? Конечно, с моим вторым «я» сведены счеты. Но настоящее «я» пока не обретено. Я ехал в сторону неизвестности. Что-то было позади, а из нового еще ничего не было.

На одной из обочин я устроился перекусить. Из своего мешка достал припасенное продовольствие, которое мне выдали еще на фронте. Во время еды я рассматривал немцев, тянущихся в разных направлениях. Наблюдал за пленными, которых под пристальной охраной отправляли в пункты сбора и распределения. Лист перевернулся. Гордым «господам» с неограниченной прежде властью со вчерашнего дня пришел конец.

Подъезжая к Брауншвейгу, я узнал, что город сдался и жители на окнах вывесили белые флаги. С новой силой я жал на педали и в побежденный город приехал уставшим и выдохшимся. На зданиях действительно развевались белые флаги, а на стенах были наклеены огромные плакаты: американские оккупационные власти ясно и недвусмысленно заявляли, что каждый, у кого остались оружие или нацистские знаки и кто не соблюдает комендантского часа, будет расстрелян.

Я поспешил в мою бывшую школу, так как комендантский час приближался.

У изгороди вокруг интерната я увидел большое количество людей. Как я понял, то были рабочие, доставленные с востока для работы на заводе «Фольксваген» и теперь освобожденные. Они вышли из своих крошечных бараков, обнесенных проволокой, и заняли наши просторные комнаты. Теперь я не мог туда пойти, чтобы забрать свои вещи. Никакого выбора у меня не было, и я решил направиться в бывший лагерь подневольных рабочих. Это было недалеко, и мне удалось за несколько минут до начала комендантского часа проникнуть через проволоку и исчезнуть в одном из бараков. Там я упал на нары. Я был один на территории, один со своим прошлым.

Я почувствовал, что никакая рука меня больше не охраняет. Одиночество было совсем другого рода, и переносить его было тоже нелегко. Я покинул побежденных, но не примкнул к победителям. Я чувствовал, что во мне тает что-то важное и просачивается капля за каплей. Мое обостренное сознание, моя способность тотчас находить на все ответ, моя сильная воля больше не существовали. Они свою функцию выполнили. А при этом я чувствовал, что теперь они мне нужны больше, чем прежде.

Наступили сумерки, я поел кое-что из моего железного запаса и тотчас заснул, свернувшись калачиком. Мой глубокий сон был побегом, релаксацией, средством отодвинуть будущее. Мне нужно было время для выздоровления.

Грустно и против воли покинул я тогда мою часть. Теперь, после трех лет в роли гитлерюнге, проведенных в постоянной борьбе за выживание, я впервые почувствовал большую усталость. К тому же я должен был все начинать абсолютно с нуля, ориентироваться в совершенно новой для меня жизни.

Опять я оторвавшийся от дерева одинокий листок, увлекаемый порывами ветра, который не знает, где и когда он упадет на землю. Я был измучен и находился в полном отчаянии. Очень хотелось спать.

Но у меня была искра надежды: как-то все образуется. Этого было достаточно для того, чтобы утром встать, поприветствовать новый день и начать жизнь заново.

Я вспомнил о жившей недалеко подруге. Раньше мы иногда вместе гуляли, и я решил ее навестить. Поднялся по лестнице и постучал в дверь. Прошло несколько минут, прежде чем открылась дверь и она осторожно высунула голову. Увидев меня, она обрадовалась, спросила, как мои дела, но извинилась, что не может к себе пригласить, так как у нее друг. Попросила меня прийти после обеда. Через полуоткрытую дверь я увидел на стуле брошенную униформу, понял, что мой визит не к месту, и ушел. Я был поражен и смущен: «Ты? И так быстро?»

Я решил после обеда навестить Лени и фрау Лач. Сначала я вернулся в мое убежище – покинутый лагерь. На территории встретил несколько поляков и русских. Один своим сопровождающим сказал: «Посмотрите на этого немца. Чего он тут ходит?» С угрозами и руганью они подошли ближе. Я попытался по-русски им сказать, что они ошибаются, что я не немец, а еврей. Но как они могли поверить Салли, все еще одетому в униформу Юппа? Они стали меня бить, но мне удалось убежать.

В центре города я намерен был получить в ратуше положенные мне продовольственные карточки. На центральной улице было полно народу, пробиться было трудно. Вдруг мой взгляд остановился на одном человеке, очень истощенном, с обритой голова и в одежде штрафника. Я к нему приблизился. На груди у него был треугольник с именем, под ним слово «еврей». Я посмотрел на него и продолжил свой путь. Через несколько шагов остановился. И я еврей, не так ли?! Кроме меня, выходит, остался тут еще один еврей?

Искра памяти о моем происхождении, никогда не гасшая, а только прикрытая от посторонних глаз, вспыхнула и подогрела меня. Я быстро обернулся и догнал мужчину, встал перед ним и горящими глазами посмотрел на него как на сверхъестественное явление.

С необыкновенной наивностью я его спросил: «Извините, пожалуйста, вы действительно еврей?» Он посмотрел на меня совсем не дружелюбно. Конечно, он не предполагал, что я тоже еврей – на мне же еще была униформа. Темные пятна на ткани не оставляли сомнения, что недавно там были проклятые и опасные знаки.

Как его убедить? Из дальних уголков моей памяти явились прекрасные торжественные слова, и я произнес: «Шма, Исраэль!»

Я чувствовал, что он мне поверил. Я обнял его и шепнул ему на ухо: «Я тоже еврей. Меня зовут Соломон Перел».

Этот момент был решающим. Вдруг я почувствовал, как во мне произошло изменение. Рушился чужой, навязанный мне мир. Я был у цели. Я положил голову ему на плечо… и заплакал.

Наконец полились слезы радости, а с нею и благодарности, и это придало мне силу. Мои чувства его захватили, и его глаза светились так же, как мои. Много для меня значил этот человек, Манфред Френкель из Брауншвейга. Он приехал из Аушвица, куда был транспортирован из гетто в Лодзи.

– Вы тоже были в лодзинском гетто? – спросил я его. – Может, вы встречали семью Перел?

– Да, – ответил он робко. Ответ меня не удовлетворил.

– Некоторое время я работал на товарном вокзале в Лодзи. В моей бригаде был один еврей Давид Перел.

– Так это же мой брат!

Я почувствовал, что сделал первый шаг на пути к своим близким. Но других подробностей он не знал. Я его немного проводил. Он был тем первым, кто мне рассказал об этом ужасном месте – Аушвиц, о газовых камерах, крематориях и прочих мерзостях.

Я молчал. Четыре года я жил среди них и ничего не узнал. Как я мог от себя скрывать, что возвещенная нам в школе цель уничтожить народ «тунеядцев и кровопийц» выполняется самым ужасным образом? Может, мои немецкие товарищи о том знали от своих родителей, но молчали? Знал ли наш учитель о происходящем в Аушвице? Почему на уроках не говорили об этом?

В те годы на улицах города я встречал бесчисленных рабочих. Они носили гражданскую одежду, и наложенные на нее заплатки указывали на их происхождение и тем отличали от прочих. Регулярно я смотрел в кино последние новости, но люди в одежде штрафников ни разу там не появлялись.

Можно предположить, что большинство немцев в Третьем рейхе догадывались о масштабе уничтожения, но никто никогда в разговорах со мной этой темы не касался. За все годы, что провел среди них, считаясь своим, никогда я не слышал ни тихих сплетен, ни малейшего намека на убийство. По радио, в газетах никогда не упоминали об «окончательном решении». Может, мои глаза и уши были тому закрыты?

Зато сведения о массовой гибели польских офицеров под Катынью[30]30

Катынский расстрел – массовые убийства польских граждан (в основном пленных офицеров польской армии), осуществленные весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР.

[Закрыть] пропаганда Геббельса вовсю придавала огласке. «Как может мир так просто закрывать глаза на эту устроенную большевиками кровавую расправу?» – возглашали убийцы миллионов людей. О своих собственных преступлениях они умалчивали. Только Манфред Френкель открыл мне глаза. В идеологической теплице, каковою была школа гитлерюгенда, я учил расовую теорию, но мой ум отказывался от мысли, что она уже применяется в разных лагерях смерти.

Глубокая боль, которую я по прозрении испытал, – с тех пор моя постоянная спутница. Столько раз ездил я через гетто в Лодзи – и не посмел догадаться, что его обитатели там не останутся, а будут отправлены в конвейер уничтожения!

Теперь вспоминаю, что среди них тогда видел только взрослых и ни одного ребенка. И это не вызвало у меня вопросов.

Система, в которую я был внедрен, с одной стороны, обостряла мой ум, а с другой – заглушала. Ночами, проведенными в полусне в оставленном бараке, я чувствовал себя глубоко удрученным. Лица всех освобожденных светились, они знали, что через несколько недель будут на родине, в своих городах и селах, где найдут дом и очаг и снова начнут нормальную жизнь. А я? Не было места, куда я мог бы пойти. Все было разрушено.

Я вспоминал Атикву[31]31

Атиква (ивр. надежда) – популярная в начале XX века песня, гимн сионистского движения. Атиква выражает надежду еврейского народа на возвращение на землю своих предков, как было предсказано в Библии. После образования государства Израиль Атиква де-факто стала гимном Израиля.

[Закрыть] – гимн надежды, который я выучил в «Гордонии» в Лодзи и пел время от времени. Он меня утешал.

Однажды из соседнего барака я услышал голоса. Я туда подкрался и увидел двух советских девушек, склоненных над нарами. Они ухаживали за русским рабочим, который от чрезмерного желания выпить влил в себя огромное количество метилового спирта. Его внутренности горели огнем, и он потерял зрение. Мне было жаль беднягу. За освобождение он заплатил ужасную цену. С одной из девушек я был уже тайно знаком, когда еще работал в мастерских завода «Фольксваген», и на моей груди красовался значок ротного командира гитлерюгенда. Несмотря на запрет, несколько раз я с ней беседовал на русском языке. Ее славянская внешность произвела на меня впечатление, и те беседы тогда мне были очень приятны. Мы быстро выяснили, что можем говорить о прошлом, и сердечно встречались.

Все эти годы я бережно храню ее адрес: Тевлинский район, совхоз им. Карла Маркса, спросить товарища Чайку Галину Яковлевну. На память она мне подарила фотографию. Я намеревался ее посетить, как только установят дипломатические отношения между Израилем и Советским Союзом. Простился я с ней как немец Йозеф Перьел. А когда пришло время сказать правду… оставил ее при себе! До сих пор не знаю почему.

На минуту я заглянул к семье Лач и последний раз встретился с Лени. О моей тайне она уже узнала от матери. Мы обрадовались, еще раз вместе прогулялись и попрощались. Кончилось время дружбы девушки из BDM с молодым человеком из гитлерюгенда.

Многие годы я переписывался с ее матерью, пока она не умерла. Лени стала балериной, вышла замуж за нашего общего друга Эрнста Мартина, который работал на гестапо. Они эмигрировали в Канаду.

Наступил день, когда я покинул Брауншвейг. Кроме тяжелых событий, там были и веселые дни, так что отношение к городу у меня осталось двойственное. Арену тайной борьбы я покинул победителем. Не забуду ни тяжких, ни приятных моментов. Брауншвейг я покидал взволнованным и будущее встречал полным мечтаний и надежд.

Я поехал в Пайне, на сей раз свободным человеком. Для того чтобы получить удостоверение личности с моим настоящим именем, я отправился в ратушу, где попросил выписку из книги регистрации гражданского состояния. Мою просьбу выполнили с особой вежливостью, освободили от уплаты пошлины. Я заставил себя улыбнуться чиновникам. Они, конечно, вспомнили семью Перел, но не решились спросить, что с нею стало.

Мои объяснения несколько приглушили болезненный конфликт с совестью, но не могли его разрешить. В конце концов и себя я счел жертвой преследований и отправился в комитет.

Учреждение это выглядело как склад одежды и продуктов первой необходимости. Создали его бывшие политические заключенные концлагерей, входили туда и те, кто выражал симпатию местным социал-демократам и коммунистам.

Я представился своим настоящим именем. «Что? Ты маленький Салли из семьи Перел? – с радостью спросил меня один из них. – Я помню тебя, мой дорогой. Я очень хорошо знал твоего отца». Не требуя доказательств, он предложил выбрать себе одежду. Я присмотрел очень симпатичную рубашку, новый костюм и другие вещи. Дали мне также большой пакет с продуктами. Через две недели после освобождения я снял, наконец, униформу и вступил в новую жизнь.

Я еще не знал, какие трудности там меня подстерегают. Я радовался новой жизни.

Мои разговоры с выжившими в концлагере проходили спокойно. Они попросили меня принять участие в организации другого городского бюро. Я с удовольствием согласился. Они намерены были восстановить список местных нацистских преступников и донести на них в специальные военные суды. Мы также решили проследить судьбу еврейской общины в Пайне. Так мы узнали о трагической кончине секретаря местной ячейки коммунистической партии товарища Кратца. За несколько дней до окончания войны вместе с другими сотнями заключенных его загнали на старый корабль. Судно потопили, и все, кто на нем был, погибли.

Я пообещал принять участие в следующем собрании. Когда я уже собирался уйти, в комнату вошли два еврея. Они хотели вернуться на свою родину в Румынию. Они многое пережили в Берген-Бельзене, концлагере вблизи Целле. Это название впервые я услышал из их уст и от них же узнал о творящихся там ужасах. Я решил туда съездить и там спросить о своих близких. Я был счастлив видеть братьев по вере освобожденными и пожелал им всего хорошего в их новой жизни. Попрощался я со всеми в хорошем настроении.

Ушел я добротно одетым и с пакетами в руках. Мою черную униформу я без сожаления выбросил в первую попавшуюся помойку – она свое отслужила. Неужели моей двойной жизни таки пришел конец?

Опьяненный от счастья, шел я по старым улицам Пайне. Не так давно я гулял по этим мостовым, прятался в своей фуражке и отворачивался, чтобы не быть узнанным. Теперь взглядам прохожих я представал гордым и счастливым. Соломон Перел ожил. Несмотря ни на что, вопреки намерению нацистов меня уничтожить! Я парил в облаках. Как прекрасно пахла первая послевоенная весна после многих военных зим! Воздух наполнял аромат ландышей. В городе не было бомбардировок, и если бы не попадалась военная техника, можно было бы подумать, что город не пережил шестилетнюю войну, самую за все времена кровавую и разорительную.

Я зашел к Майнерсам. Нацистская эмблема над дверью исчезла. Я вошел в кафе. Чувствовалась другая атмосфера, только запах пива и табака остался тем же.