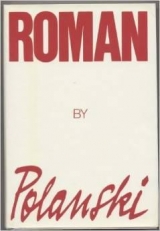

Текст книги "Роман"

Автор книги: Роман Полански

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)

ГЛАВА 7

Как выяснилось, наказывать меня не собирались. Ванда и отец, которые пришли меня навестить, не столько осуждали меня, сколько радовались, что я избежал смерти от рук безжалостного убийцы. Сам я беспокоился о более земных вещах. С велосипедом без колес едва ли можно было надеяться победить в гонках.

Отец настоял, чтобы я долечивался подальше от места событий, и отправил меня на месяц на горный курорт Рабка. Там я встретил девушку, чье имя до сих пор ассоциируется у меня с невинностью, молодостью и красотой.

Кристине Клодко было четырнадцать лет. У нее было лицо сказочной принцессы и высокая грудь. Двигалась она изящно, как балерина. Однажды мы играли в «почтальон стучит». Один из приятелей, заметив, что я не спускаю с Крыси глаз, подыграл мне. Я получил право на ритуальный поцелуй предмета моего платонического обожания. Мы вышли в фойе. Уже стемнело, и все было залито лунным светом. Я нерешительно обнял девушку и с восторгом и трепетом почувствовал, что она ответила мне. Губы ее были мягкими и теплыми.

Потом мы с Крысей часами вместе плавали, бродили, разговаривали. Это была первая девушка, с которой я мог болтать, не испытывая смущения. При этом обнаружились большие пробелы в моем образовании. Она и ее друзья знали столько всего помимо кино и театра!

Перед отъездом Крыся оставила мне свой краковский адрес. Но я не решался зайти к ней. У меня родилась мечта: как только я починю велосипед – буду ездить по ее улице. Если встретимся, то вроде бы случайно. Но мечта так и осталась мечтой. Крысю я больше не видел, хотя долгие месяцы и даже годы не переставал думать о ней.

Насчет Дзюбы инспектор оказался прав – его приговорили к смертной казни и повесили. Мне на память остались шрамы на голове. Я снова взялся за работу в театре. Мне начало надоедать, что Биллизанка относится ко мне как к ребенку. И когда Ренек Новак предложил мне поступить в труппу кукольного театра «Гротеск», я тут же согласился, хотя и догадывался, что это пагубно скажется на учебе. Атмосфера там была совсем иной, чем в Театре юного зрителя. К нам с Ренеком относились как ко взрослым, и в этой новой среде я стал постепенно отказываться от своих бойскаутских принципов. После репетиций за кулисами выпивалось немало водки, а в фойе театра регулярно устраивались вечеринки.

Одну из них организовали накануне Нового года. Еды и выпивки было вдоволь. В укромных уголках театра жались парочки. Друзья-актеры подсунули мне девушку – восемнадцатилетнюю брюнетку с большим бюстом, очень сексуальную. «Покажи ей театр», – ехидно посоветовали они, а она незамедлительно приняла это предложение. Я понял, что речь идет не о том, чтобы показать ей коллекцию зверей из папье-маше. Нервы у меня сдали. Под насмешливым взглядом девушки я придумал какое-то жалкое извинение и сбежал. Вернувшись домой, я пожалел, что струсил. Несмотря на платонические чувства к Крысе, меня жгло желание, и я проклинал себя за то, что дал слабину.

Из-за работы в театре я часто пропускал уроки. В результате меня оставили на второй год. Это был не просто позор: сама перспектива получения аттестата становилась весьма туманной. Если я не получу этот самый заветный документ – matura, то не только не смогу поступить в драматическую школу, о чем втайне мечтал, но и загремлю в армию.

У меня появилось свободное время, и я посвятил его спорту. В частности фехтованию. Что же касается лыж, то интерес к ним не угасал никогда, даже в период увлечения велосипедом. Я стал неплохим спортсменом. Лыжная секция в клубе «Краковия» была сравнительно новой, так что у молодежи, показывавшей неплохое время, вроде меня, были неплохие шансы. Я начал есть, как лошадь, чтобы набрать вес для соревнований по скоростному спуску. В коммунистической Польше спорт предоставлял большие возможности. Член национальной сборной мог попасть за границу и увидеть заветный Запад. [...]

Начиналось ужесточение сталинского режима. Моему отцу, мелкому предпринимателю, досаждали правительственные инспектора, его душили налогами. Виновским, которым оставили всего две комнаты, теперь предложили освободить еще и кухню, хотя великодушно позволили пользоваться туалетом. Ресторан пани Виновской национализировали.

[...] Мое поколение выражало протест против сталинизма всеми доступными способами. Слушали «Голос Америки» и Радио американских вооруженных сил, по которому беспрестанно передавали джаз, одевались как можно более вызывающе. Официально нас называли «хулиганы». Респектабельные жители Кракова называли нас «bazanty» («фазаны»). Особым шиком у «фазанов» считались ботинки с железными набойками на носках. Конечно, узкие брюки, клетчатая или вельветовая куртка с широкими плечами и галстук большим узлом. Волосы зачесывались кверху, а сзади получалась «косичка». Истинные «фазаны» украшали сие творение матерчатой кепкой, сдвинутой набок и торчащей сзади благодаря подложенной внутрь газете. Прежде чем войти в одно из наших заведений, нужно было по традиции сплюнуть на руки и вытереть их о волосы. После драк на полу в кафе обычно оставались клочья газет из кепок.

[...] Во время летних каникул 1950 года я рисовал анатомические этюды и архитектурные сооружения и с этой-то коллекцией явился в Краковскую школу изящных искусств к директору Влодзимежу Ходысу. Одевшись как можно скромнее, я ждал перед его кабинетом. В открытую дверь мне было видно, как в студии высокий рыжеволосый студент лепит копию гипсовой бычьей головы. Работая, он напевал красноармейскую песню. Я с благоговением смотрел на человека, чувствовавшего себя как дома в столь престижном заведении.

– Русские знают толк в песнях, – сказал я. Он улыбнулся в ответ.

– Это верно.

Так закончился мой первый разговор с Яном Тышлером. Через секунду меня снова пригласили в кабинет директора и сообщили, что я принят на второй курс. Школа изящных искусств изменила мое отношение к ученью. В том, что я стал прилежно заниматься, была большая заслуга самого Ходыса, чьи лекции по истории искусств вызывали желание побольше почитать по этому предмету. В сталинистской Польше Ходыс был аномалией, автократом, который руководил школой так, будто она была его вотчиной. У него был тонкий голос с явным львовским акцентом. Мы едва ли догадывались о том, что он гомосексуалист, хоть он и был холостяком и брал к себе на квартиру любимых учеников. Мы смеялись над его манерой двигаться и разговаривать, не подозревая, что передразниваем повадки гомосексуалиста. Но это не мешало ему оставаться гениальным учителем.

Вскоре я поближе познакомился с третьекурсником, к которому обратился в первый день в школе.

Я с радостью обнаружил, что Тышлер разделяет мое увлечение кино и любит фотографировать. Целыми днями мы снимали, а потом ночь напролет проявляли и увеличивали снимки. [...] По его инициативе я перескочил сразу на третий курс. Мне открылся новый мир, навсегда изменивший мой образ мышления.

Власти позволяли изучать лишь официальное искусство и литературу социалистического реализма, но наших преподавателей больше интересовало искусство, а не политика. Они открыли для меня труды Витольда Гомбровича, которые подготовили меня к восприятию Бруно Шульца, а затем и Кафки. Хотя программой не предусматривалось изучение других течений – я раньше даже не слышал об импрессионизме, – преподаватели нашли выход. На видном месте они оставляли открытую книгу с иллюстрациями кубистов или сюрреалистов. Всякий, кто хотел, мог вкусить запретный плод. Для меня было потрясающим открытием, что художники могут искажать реальность на своих картинах.

В Школе изящных искусств я начал встречаться с первокурсницей Ханкой Ломницкой – не в последнюю очередь потому, что она была сестрой горячо любимого мной актера. Она даже внешне напоминала Тадеуша.

Поначалу у нас с Ханкой были простые целомудренные отношения. Мы вместе ходили в кино, в музеи, на поэтические чтения. [...] Но если бы было где, мы почти наверняка легли бы в постель. И вот однажды ее мать на четыре дня уехала в Варшаву, и квартира осталась в распоряжении Ханки. Она сказала, что приготовит для меня обед – на молодежном языке это означало приглашение провести ночь вместе. Однако когда я пришел, она передумала. Обиженный, я ушел и старался как можно дольше избегать ее. Когда мы все-таки встретились, я заявил, что впредь нам лучше не видеться. Она расплакалась, но я был неумолим. В отместку она начала встречаться с Петром Виновским.

Мы с ним теперь были в разных школах и виделись только от случая к случаю. Когда у него с Ханкой возник роман, наше общение и вовсе стало эпизодическим. Ренек Новак, неизменный источник сплетен, сообщил мне, что Виновский очень любит Ханку. У меня сложилось впечатление, что Виновский нарочно избегает меня, потому что чувствует себя неловко, встречаясь с моей бывшей подружкой.

Но однажды он подловил меня возле школы. Сообщил, что его мать умерла от цирроза печени. Мы оба не знали, что сказать. Потом, когда мы вместе шли по улице, он вдруг расхохотался. Это не было проявлением черствости – просто спонтанной реакцией на абсурдность и несправедливость жизни вообще. В мире, устроенном рационально, все должно было быть по-другому – там матери не умирают, бросив детей на произвол хищных жильцов-коммунистов, и не оставляют без средств.

– Эти новые хозяева времени не теряют, – сказал Петр. – Попомни мои слова, они займут комнату, прежде чем остынет ее кровать. А пока давай устроим вечеринку.

Рояль, который мы когда-то хотели спустить по лестнице, исчез. В знак любви Виновский после смерти матери подарил его Ханке, которая брала уроки музыки и не имела своего инструмента.

Новак познакомил меня с другой девушкой. Он предупредил, что ей всего четырнадцать, однако в постели она великолепна. Я был на три года старше, но выглядел моложе своих лет. Мне отчаянно хотелось с кем-нибудь переспать, но я боялся, что из-за моего роста ни одна девчонка на меня даже не взглянет.

Моя новая подружка была не такая, как Ханка, – худенькая, очень хорошенькая и чувственная. Похоже, я ей понравился. И уж, конечно, ни одна девушка не смотрела на меня таким смелым, знающим, зазывным взглядом. [...] Я твердо решил этой возможности не упустить.

1 мая 1950 года я предложил ей отправиться не на парад, а домой. Она согласилась. С предусмотрительностью, достойной бывшего бойскаута, я попросил ключ от квартиры Виновского. Поднявшись наверх, мы направились в бывшую комнату его матери. Девушка пожаловалась на жару.

– Почему бы нам не раздеться? – предложил я.

Она мгновенно согласилась. В первый раз я оказался наедине с обнаженной девушкой. Когда мы целовались, я заметил, что один глаз у нее голубой, а другой карий.

Я подвел ее к кровати и тоже разделся. Презервативы были у меня наготове – я уже столько времени таскал их с собой. В нашей среде заниматься сексом «в открытую» считалось верхом безответственности. Девушка привычно устроилась подо мной, притянув меня к себе. И вдруг я представил себе, как всего несколько дней назад на этой же самой кровати пани Виновска испустила свой последний вздох. Я замер.

– В чем дело? – спросила девушка.

– Знаешь что, давай лучше на полу.

Она решила, что я извращенец. Я сдернул побитое молью клетчатое одеяло и случайно расстелил его перед большим зеркалом, приставленным к стене. Получилось, что впервые я занимался сексом перед зеркалом. Она, должно быть, почувствовала мою неопытность и спросила:

– Ты в первый раз? – Я ухмыльнулся, будто вопрос был абсурден, но она пристыдила меня: – Жаль, а я думала – в первый.

Мы встречались еще несколько раз и занимались любовью везде, где удавалось найти уединенный уголок, – в парке, в кустах. Потом я стал гулять с другими девочками, потерял ее из виду и теперь даже не помню, как ее звали.

ГЛАВА 8

Однажды воскресным утром 1950 года я заметил, что люди ведут себя как-то странно. Все высыпали на улицы, совершенно незнакомые люди подходили друг к другу, собирались группами. По лицам, то лихорадочно оживленным, то застывшим и посеревшим, было видно, что случилось что-то страшное.

Так оно и было. Правительство объявило польскую валюту недействительной. За одну ночь миллионы людей лишились своих сбережений, а немногие еще уцелевшие мелкие предприниматели, среди которых был и мой отец, разорились. У меня никаких сбережений не было, поэтому лично меня все это не коснулось. Но этот произвол возвестил о начале новой эры – о превращении Польши в одно из самых репрессивных полицейских государств Восточной Европы. [...]

Власти пытались изменить настроения людей, в особенности молодежи. Началась усиленная пропаганда комсомола (ZMP). Многие мои одноклассники, не выдержав напора, вступили в школьную организацию, а я уже настолько разочаровался в коммунизме, что держался от всего подальше. Секретаря в нашей организации полагалось выбирать, но Ходыс назначил им одного из студентов младших курсов, который жил у него в доме.

В это же время мы с Тышлером попали в немилость к Ходысу. Если раньше его самовольство шло нам на пользу, то теперь мы начали от него страдать. Может, мы ему надоели, а может, ему претила наша независимость. Так или иначе, хоть мы и были самыми многообещающими на его курсе, он начал нас донимать.

У него была причуда – перед уроком читать из немецкой романтической поэзии в оригинале. Тышлер решил пропустить эти чтения в первый послеканикулярный день и поехал во Вроцлав к матери. Когда он вернулся, его исключили из школы.

Я кинулся в кабинет к Ходысу. Если я все объясню про бедного Яна, про то, как важно его матери, чтобы он приезжал к ней, какой он хороший парень, как серьезно относится к работе, Ходыс наверняка восстановит его.

– Убирайся! – заверещал он. – Ты больше не мой студент.

В класс я вернулся как во сне.

Если бы Ходыс приговорил меня к смерти, это вряд ли произвело на меня большее впечатление. Передо мной будто пропасть разверзлась. После стольких лет неудач и разочарований я наконец нашел свое место. И вот рай потерян. Отчаяние было столь глубоко, что я всерьез подумывал о самоубийстве.

С трудом мне удалось найти школу в Катовице, куда меня согласились принять. Я проучился там несколько месяцев, но и тут мне повезло, как утопленнику. Председателя экзаменационной комиссии там всегда приглашали из другой школы. В этом году выбор пал как раз на Ходыса. Экзаменационная неделя была чистым адом. Напоследок Ходыс потребовал, чтобы для получения его подписи я явился к нему в Краков. Не сказав ни слова, даже не удостоив взглядом, он подписал документ и швырнул его через стол.

Вскоре Ходыс остался в прошлом. Я должен был сняться в кино, и он был бессилен этому помешать.

Мне опять помог «Сын полка». Группа студентов из Лодзинской киношколы снимала дипломный фильм на натуре в двух часах езды от Кракова, там, где строилась большая дамба, и меня пригласили на маленькую роль. Мне было велено ждать вызова. Назначенный срок давно прошел, а приглашения так и не последовало. Испугавшись, что про меня забыли, я отправился на съемки сам.

До места я добрался только к вечеру. В отеле царила страшная неразбериха, которую способна породить лишь съемочная группа. Съемки затягивались, поэтому-то меня еще не вызывали. Но раз уж я приехал, то разрешили остаться. «Пусть живет со мной в одной комнате», – предложил похожий на еврея лысый парень в очках, Ежи Липман. Он учился на оператора.

Я получил возможность наблюдать, как делается настоящий фильм, и впитывал объяснения Липмана, когда ночами надоедал ему вопросами. Я общался с этими мифическими личностями – дипломниками Лодзинской киношколы, среди которых был и Анджей Вайда.

Любопытно, что «Три истории» сначала были задуманы как «Четыре истории», чтобы дать возможность проявить себя четырем группам студентов. Однако первые три группы уже выбрали лимиты, и для Вайды места в фильме не осталось.

Я играл крестьянского мальчика. Первый же день съемок стал для меня откровением. Я понял, что именно с этими людьми хочу быть отныне и навсегда, жить их жизнью, говорить с ними на одном языке.

Рассчитывать на Лодзинскую киношколу мне было еще рано, для начала я решил попытать счастья в Краковской драматической школе. К экзаменам я готовился вместе с Адамом Фьютом и Ежи Васючинским.

Первый этап экзаменов, после которого из сотни претендентов осталось около пятидесяти, я преодолел без труда. Потом мы неделю занимались с преподавателями школы, которые присматривались к нам, одновременно готовя нас к заключительному экзамену: нужно было прочитать два стихотворных произведения – современное и классическое.

В день экзамена я чувствовал себя уверенно и в успехе не сомневался.

Вывесили списки принятых. Своего имени я не нашел. Мне объяснили, что меня не приняли из-за роста: ролей для таких актеров очень мало. «Да, конечно, если измерять талант на дюймы» – парировал я.

Оставалась одна надежда – драматическая школа в Варшаве. Но там большое внимание обращали на пролетарское происхождение и членство в ZMP. Я все же решил подать заявление. Увы, его даже рассматривать не стали.

За бутылкой водки и клубничным сиропом мы с Виновским обсуждали мои беды в единственной оставшейся в его распоряжении комнате. У него положение было еще хуже, чем у меня. Из-за «буржуазного» происхождения и плохих оценок его выгнали из лицея. Хромота делала его непригодным для службы в армии. Теперь он был безработным, без средств существования и каких-либо перспектив.

Вместе с другими юношами, желавшими получить освобождение от армии, я совершенно голый стоял по стойке «смирно» перед комиссией. Меня спросили, почему я не был членом комсомола. Я объяснил, что прошу освобождения от службы, чтобы поступить в цирковую школу. Все рассмеялись. «Нам что – клоунов не хватает?» – спросил кто-то. Полковник посовещался с остальными офицерами. Полистав инструкции, он сообщил мне, что цирковая школа не входит в число учебных заведений, дающих право на освобождение от армии.

Так был подписан мой приговор. Только Божественное вмешательство способно было помешать моему призыву. Божественное вмешательство или моя собственная инициатива. Уж лучше я сбегу на Запад, только бы не служить.

За разработку плана побега я взялся все с той же наивной изобретательностью, с которой строил себе гоночный велосипед. Сначала мелькнула мысль пробраться в Восточную Германию по реке и каналу. Стену тогда еще не построили, так что шансы попасть в Западный Берлин были. Для этого я надумал смастерить одноместную подводную лодку с педальным двигателем, замаскированную под затонувший ящик. Но от этой затеи пришлось отказаться – уж слишком много вставало технических проблем. Тогда я решил добраться до Борнхольма, датского острова в шестидесяти милях от польского берега я продал велосипед и на вырученные деньги купил лодку-каяк. В течение зимы я тренировался на Висле и понял, что у меня нет никаких шансов, разве что море окажется спокойнее мельничного ручья.

День призыва приближался. Надо было решаться. Я продал каяк и уехал в Катовице. Там проходили транзитные поезда из Москвы в Париж. День за днем я торчал на платформе изучал расписание, смотрел, как приходят и уходят трансъевропейские экспрессы. Заметив, какие вагоны следуют до самого Парижа, я стал совершать на них разведочные рейды в поисках подходящего укрытия. Наконец я решил соорудить фальшивый потолок над дверью в туалет. Он должен был представлять собой замаскированный под часть вагона ящик, в котором я мог бы поместиться. Потребовалась не одна поездка, чтобы уточнить все параметры, взять образцы цвета и сделать восковые отпечатки углов, которые имели неправильную форму, потому что крыша вагона была покатая, а стены – округлые.

Во время одной из тайных поездок в Краков (я убедил отца, что уже учусь в цирковом училище) я зашел к Адаму Фьюту, единственному человеку, которого посвятил в планы побега. Выглянув из окна его дома, я заметил во дворе Петра Виновского. Выглядел он ужасно – бледный, изможденный, одежда грязная, чуть ли не лохмотья. Он сказал, что работает под землей, в угольной шахте в Силезии. В Кракове жить ему было больше негде – подселенные оккупировали всю прежнюю квартиру. Он не утратил способности смеяться над своими злоключениями и веселить нас, но в нем чувствовалась какая-то обреченность. В ту ночь мы спали втроем в одной кровати – Адам, Петр и я, хотя из-за непрерывного кашля Петра выспаться не пришлось. Утром он ушел. Больше мы его не видели. Вскоре он умер в Силезии. Как и отчего мы так и не узнали.

От идеи фальшивого потолка тоже пришлось отказаться – облюбованный тип вагона вдруг сняли с трансъевропейских рейсов. После длительных наблюдений я присмотрел французский вагон, регулярно останавливавшийся в Катовице на пути из Москвы в Париж. На сей раз я решил спрятаться в самом туалете за низким панельным потолком, который, по-видимому, скрывал трубы. Но, чтобы уместиться там, мне требовались помощники. Я обсудил этот вопрос с Адамом Фьютом и Ежи Васючинским. Хотя за соучастие в попытке бегства им обоим грозило длительное тюремное заключение, они вызвались помочь. Ни тот, ни другой никогда не заговаривали о том, как они рисковали. За это я был им вдвойне благодарен.

Мы втроем сели на поезд в Катовице. Адам и Ежи прихватили с собой водку, которой намеревались отметить мое бегство.

Почти сразу же возникла проблема. Панельный потолок еще ни разу не снимали, так что винты были замазаны краской. Нам никак не удавалось зацепить их отвертками, к тому же чем больше мы усердствовали, тем чаще отвертки срывались и царапали краску вокруг. Адам все время оставался спокоен, как удав. Следивший же за коридором Ежи начал заранее праздновать мой побег. Обливаясь потом в жарком вагоне, он заявил, что для поддержания сил ему необходимо глотнуть водки.

В конце концов мы отвинтили достаточно винтов, чтобы отогнуть край панели и заглянуть внутрь. Я как раз уместился бы там, но Адам и Ежи не успели бы привинтить панель обратно, прежде чем мы доехали бы до границы. Да и исцарапали мы ее так, что и мимолетного взгляда хватило бы, чтобы вызвать подозрения пограничников.

– Бесполезно, – сказал я. – Давайте привинтим его обратно и смоемся.

У нас едва хватило на это времени, прежде чем поезд остановился на польской стороне границы. В тот вечер на обратном пути в Катовице все мы крепко напились.

От идеи побега я не отказался. На худой конец я попытаюсь перейти границу пешком. Однако деньги у меня кончились, и я отправился к отцу. Отношения у нас тогда были не из лучших, мы не виделись месяцами. Я соврал, что в цирковой школе каникулы. Ванды не было дома, отцу надо было уйти по делам, так что денег я попросить не успел.

Я сидел в полном одиночестве и обдумывал свою участь, когда зазвонил телефон.

Звонил Ежи Липман, оператор, с которым я познакомился во время съемок «Трех историй». Анджей Вайда снимал свой первый полнометражный фильм, и мне предлагали большую роль.