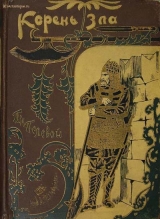

Текст книги "Корень зла"

Автор книги: Петр Полевой

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)

XIV

ВЕРНОСТЬ И ЛУКАВСТВО

Вечером царевну известили, что великий государь изволит к ней пожаловать после вечерен.

Царь Дмитрий явился сумрачный, смущенный, взволнованный. Холодно обменявшись с Ксенией сухим поклоном, он с первых же слов обратился к ней с вопросом:

– А правду ли сказывали мне, царевна, будто ты хотела просить, чтобы я помиловал изменников Петьку Тургенева и Федьку Калашника, которых суд боярский осудил на смерть за дерзкие их речи, зазорные для царского величества?

– Правда, государь! Сущая правда! – . отвечала Ксения, прямо глядя в глаза Дмитрию.

– А правда ли, что ты по ним обоим сорокоусты заказала и панихиды на помин души их велела петь у себя в церкви, на сенях?

– Да, правда! А ты-то что же, Дмитрий Иванович? Ты не для розыску ль сюда пожаловать изволил?

– Спрос не розыск, царевна! И дивно ли, что я тебя хочу спросить, чем это так тебе изменники те дороги и милы?

– Немудрено мне и ответить тебе, Дмитрий Иванович! Те, кого ты зовешь изменниками, были Годуновым верными слугами, и Петр Тургенев приходил ко мне и уговаривал, чтоб я сюда в твой теремной дворец не въезжала… Он прямо говорил мне, что здесь ждет меня обман, предательство, позор… Чтобы и твоему царскому слову не доверяла.

– Довольно! Замолчи, царевна! Вижу я, что не ошиблись те, кто меня остерегал, кто уговаривал меня беречься Годуновых!.. Вижу, что я под кровом своим укрыл и в тебе врага лютого…

– И я вижу, государь, что мои враги не дремлют, что они ведут свои подвохи, вижу и то, что не нужна я более тебе! Посмеялся ты надо мною, Дмитрий, и Бог тебе судья! Тебе и матери твоей, царице Марфе. Я знаю, что у тебя уже припасена невеста и что она прибудет вскоре сюда, в Москву… Желаю тебе удачи и счастия во всем! Но отпусти же меня отсюда, отпусти в обитель. Только в ней и место мне, только в ней и приют, где голову мне приклонить, где могу укрыться от стыда и от укоров людских!

– Я не удерживаю тебя, иди, пожалуй, царевна. Кто с моими врагами дружит, тот мне также враг! Тебе не любо здесь, так, может, там приглянется и любее будет. Прощай, царевна!

И он поспешно встал и направился к двери, а Ксения вслед ему сказала дрожащим от волнения голосом:

– Уходи, государь, уходи!.. Не сам ли ты сказал, что я тебе враг! Ступай к тем, которые тебя лучше, вернее, крепче сумеют любить, и пусть мои девичьи слезы не отольются тебе слезами! Уходи, уходи скорее…

Дмитрий гордо глянул на Ксению и вышел из ее терема.

Последнее свидание с Дмитрием Ивановичем не обошлось Ксении даром. Жестокие, невыносимые потрясения последней недели подорвали силы царевны настолько, что она слегла в постель и заболела сильнейшей горячкой. На некоторое время печальная действительность скрылась из глаз ее и сменилась бесконечно долгим бредом, в котором настоящее путалось с прошедшим, страшные образы, созданные разгоряченным воображением, мешались с знакомыми и дорогими лицами и воспоминаниями и мирная обитель представлялась в редкие минуты успокоения желанным, милым приютом для наболевшей, исстрадавшейся души несчастной царевны. Чаще всех других знакомых и милых образов прошлого царевна видела около себя свою бывшую боярышню Иринью, бежавшую когда-то из-под сурового надзора кадашевской боярыни. Ксении грезилось, что эта самая боярышня Иринья находится тут, при ней, около ее постели, и то взбивает ей изголовье, то оправляет складки одеяла, то прикрывает ей ноги теплой телогреей… Царевна не раз даже очень явственно чувствовала, как Иринья своими нежными и гибкими руками прикладывала к горячему челу ее что-то холодное и ароматное, приносившее ей облегченье и прохладу.

– Это ты, Ириша? – не раз окликала царевна порхавший перед нею призрак боярышни, но не получала ответа.

– Дай мне руку, Ириша, – в изнеможении шептала по временам Ксения и, чувствуя чью-то теплую и мягкую руку на голове своей, засыпала, приговаривая. – Спасибо, Ириша, мне так легче.

Сколько времени продолжалось это состояние бреда, эта тяжелая борьба природы с недугом, Ксения не знала. Но в первый же день, когда бред наконец ее оставил и окружающая действительность снова глянула ей в очи, царевна была поражена тем, что увидала перед собою ту же боярышню Иринью, которая ей грезилась в течение всей болезни. Ксения стала всматриваться с некоторым недоверием в это знакомое личико и вдруг услышала знакомый голос:

– Что так в меня вперилась, царевна? Аль все еще не признаешь своей причудливой и непокорной Иришеньки?

– Так это точно ты? И не в бреду мне это грезится? Дай мне обнять тебя! Откуда ты взялась и как сыскала меня?

– Как станет тебе полегче, – весело проговорила Иринья, – все расскажу тебе, царевна! А теперь тебе не надо тревожиться, не то и Бог весть сколько времени продлится еще твой недуг.

– А где же мама моя?

– Боярыня-мама? – с некоторым смущеньем отвечала Иринья. – Она в отлучке… Обещала скоро вернуться…

– А Варенька?

– Та в хлопотах: все по хозяйству, да с ключами, да со служней. Да усни же, государыня царевна, не то уйду я от тебя, тогда ведь все равно заснешь со скуки.

И царевна послушно засыпала, положив руку Ириньи себе на голову.

И только уж много дней спустя Иринья рассказала царевне, как она бежала и как скрывалась по обителям до самой смерти царя Бориса.

– А тут, когда приехал в Москву царь Дмитрий Иванович, уж я не опасалась больше, с теткою и с дядей приехала в Москву, сюда же приехал и нареченный мой жених, Алешенька Шестов, и думали мы с ним венчаться здесь же, на романовском подворье… Да вдруг я слышу, что ты больна, царевна, и что на половине твоей неладно… Что ты в беде и в горе… А тут и на Алешеньку стряслась беда…

– Какая? Что такое? – тревожно спросила Ксения.

– Лучшие два друга его крамольниками объявились государю и сложили голову на плахе…

– Петр Тургенев и Федор Калашник? Так они ему друзьями были?

– Ох, закадычными! Они и выкрали меня тогда у строгой-то боярыни… Упокой Господь их души!..

Иринья набожно перекрестилась и продолжала, как бы стараясь поскорее перейти к другому:

– Вот мы с женихом и порешили, царевна, нашу свадьбу отложить, пока уляжется в душе это горе горькое, пока и ты оправишься и соберешь кругом себя надежных, верных слуг… А до тех пор я тебе всей душой служить готова!

– Ириша! А где же мои-то люди? Где мои боярыни? Где мама?

– Мама не стерпела твоей беды, и после того, как ты слегла, она дня через два вдруг разнемоглась поутру, а к вечеру и Богу душу отдала… А боярыни твои все разом тебя покинули. Казначея да кравчая к царице Марфе приняты во двор, а все другие ждут приезда Марины Мнишковны и ей хотят ударить челом о службе и о жалованье.

– А Варенька?..

– Варенька со мною за один – и мы тебя не выдадим, царевна! Мы с тобою и в мир, и в Божию обитель, куда бы ни занесла тебя судьбина!..

Ксения притянула к себе Ирину и горячо ее поцеловала. После некоторого молчания она с большим трудом собралась с мыслями, как будто припоминала что-то, и наконец сказала:

– А та? Как ты ее назвала?.. Ну, невеста царская! Когда она приедет?

– На будущей неделе ждут сюда ее отца с послами от Жигимонта Польского, а там, все говорят, она уж не замедлит…

Ксения вдруг заволновалась, схватила Иринью за руку и поспешно проговорила:

– Ириньюшка! Голубушка! Я не хочу… Я не могу здесь дольше оставаться… Скорее! Уехать, уехать отсюда!

– Государыня царевна, к отъезду твоему давно уж все готово… Ждали только, чтобы ты оправилась немного… Боярин Рубец-Масальский и то по вся дни заходил сюда со спросом о здоровье твоем!..

– Скажи боярину, что я здорова и завтра же готова выехать отсюда… Ступай, скажи сейчас!

XV

ЦАРСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Несколько дней спустя после отъезда царевны Ксении из Москвы царь праздновал новоселье в том новом деревянном дворце, который он выстроил на самом кремлевском холме против соборов. Дворец был выстроен на славу: резной, фигурный, вычурный, раскрашенный пестро и ярко, покрытый крышей из поливной блестящей черепицы. Все окна были обведены тройными карнизами с позолотою, скобами, все острия и верх кровель украшены мудреными и причудливыми флюгерками в виде раззолоченных драконов, птиц и зверей. Какие-то страшные хари тянулись под крышею, в виде карниза, какие-то истуканы поставлены были в нижнем жилье между окнами, и, надо сказать правду, очень не нравились степенным московским людям. Но более всего не нравилось всем то трехглавое и трехзевное изображение «адского пса Цербера», которое хитроумный немец-строитель поставил у самого входа на крыльцо царского дворца. Пес был вылит из меди, и из среднего зева его вытекала струя воды в особый поддон в виде медного таза, другие два зева адского пса разевались и громко стучали и пили своими медными зубатыми челюстями.

В этот-то новый дворец перебрался царь Дмитрий Иванович, ожидая к себе из Польши дорогих гостей: тестя Мнишка с громадною свитой и свиту невесты, для которой приготовлены были в новом деревянном дворце особые, роскошно отделанные покои.

Царское новоселье праздновалось шумно, разгульно и весело. На царский пир приглашено было не только все боярство, весь придворный чин, но даже и служилые иноземцы, и пан Доморацкий с товарищами, начальник польской дружины, приведенной в Москву Дмитрием. Пир начался вскоре после полудня, а когда ночной мрак давно уже опустился и окутал весь Кремль и царские хоромы, пир все еще длился, шумный, громкий, широкий, «на всю руку»: «Гуляй, мол, душа, пока жизнь хороша!» Яркий свет лился широкими красноватыми полосами из окон на площадь перед дворцом, засыпанную снегом и заставленную конями и колымагами гостей. Нестройный говор нескольких сот голосов, заглушаемый то песнями, то громкою музыкой, доносился явственно до толпы, которая собралась позевать перед дворцом на царский праздник и терпеливо топталась на снегу с утра и до ночи.

– Гуляет государь-батюшка на весь крещеный мир! – слышались голоса в толпе.

– То-то и оно, что не крещеный мир, а вон и всяких нехристей, и немчинов, и поляков с собою за стол сажает! Вот это – не рука!

– Тебе небось завидно, что он их-то поит, а тебе сюда на площадь бочки не выкатил, – заметил кто-то со смехом.

– Не завидно мне, а только не рука православному царю с нехристями за одним столом есть!

– Это верно! – заметило еще несколько голосов. – И на музыке за столом играть, и на трубах – этого тоже досель никогда у московских царей не бывало.

– Так что ж что не бывало! А теперь вон есть; потому царь наш Дмитрий Иванович так хочет!.. – крикнул в толпе чей-то сиплый, пьяный голос.

– Ого-го! – зашумели и засмеялись зеваки кругом пьяницы. – Царю любо – и тебе любо! Видно, ты спозаранку от адского пса водицы хлебнул!

И хохот толпы смешался со звуками музыки и песен и неясным говором, доносившимся из дворца.

– Одно я тебе скажу, друг любезный, – таинственно шептал на ухо царскому истопнику старый жилец, толкавшийся около дворцового крыльца среди дворцовой служни, – одно тебе скажу… Да и не я один, а все, чай, это заприметили, как откинул он от себя Ксению Борисовну, как погнался за этой полькой, так и закурил, закурил!..

– Статься может… Да и то сказать надо, как забрал его в руки князь Василий, так и стал его с ума спаивать… Все к Басманову подлещается, а тот царя в пиры да в гулянки сманивает!.. Грехи!

И как раз в то время, когда эти толки шли около дворца и на площади, две мрачные фигуры, закутанные в шубы, с высоко поднятыми воротниками, вышли из-за угла дворцовых зданий, перешли площадь и, остановившись у соборов, оглянулись на ярко освещенный царский дворец, гудевший музыкою, песнями и шумным разгулом пиршества.

– Князь Василий Иванович! – почти со слезами в голосе говорил Шуйскому Милославский. – До чего же мы это дожили! В царском дому бесовское гудение, и плясание, и лядвиями повихляние… Царь московский, распоясавшись, с нехристями ест и пьет и вприсядку пляшет!

– Да, да, князь Федор Иванович! Дожили, голубчик мой, дожили… По грехам нас Господь наказывает! Подумать надобно нам, подумать, как греха избыть… Пойдем ко мне, сегодня на подворье у меня соберется кое-кто на думу… ночью! На тайное совещание…

И затем, подняв кулак, он погрозил им в направлении дворца Дмитрия:

– Добро, добро!.. Не долго уж тебе теперь, скомороший правнук, над нами, старыми боярами-то, потешаться!

XVI

В ОБИТЕЛИ

Наступила весна 1606 года – весна дружная, теплая, благодатная. Снега сбежали быстро, реки вскрылись и прошли почти незаметно, и уже к концу апреля начались везде в полях работы. Даже дороги к началу мая просохли настолько, что по ним уж можно было ездить без особых затруднений и задержек. Такою редкою и диковинною случайностью воспользовался царский стольник Алексей Шестов и отправился на побывку к родным в Ростовский край и Костромское Поволжье.

Он уезжал, чтобы избежать шумных празднеств и всяких пиров по поводу приезда в Москву царева тестя, Юрия Мнишека, прибывшего с огромною свитой из польских и литовских людей, в которой насчитывалось больше двух тысяч человек. Алешеньке было не до веселья: тяжело и грустно было у него на сердце. Никого из родных, милых и близких людей у него на Москве не осталось. Романовы разъехались по своим поместьям. Петра Тургенева и Федора Калашника он сам похоронил рядом на Ваганькове, выпросив у царя в виде особенной милости, чтобы тела их были выданы ему из убогого дома «на честное погребение». Иринья, дорогая Иринья, желанная и нареченная невеста, на время также его покинула, уехав из Москвы с царевной Ксенией Борисовной, за которой она последовала во Владимирскую женскую обитель, свято исполняя при ней христианский долг любви и бескорыстной преданности.

Из обители, куда Ксения удалилась, не доходило до Москвы никаких вестей. Алешенька начинал уже не просто тосковать по Иринье, а даже не на шутку тревожиться, не стряслось ли какой-нибудь новой беды над его суженой. Вот почему, отпросившись в Ростовский край и в Кострому, Алешенька выехал из Москвы не по Троицкой, а по Владимирской дороге и так по ней бойко гнал, что его всюду, на ямских подворьях и станах, принимали за царского гонца, посланного во Владимир с важными вестями по государеву делу.

Благодаря такой спешной езде Алешенька Шестов, спозаранок выехавший из Москвы, во вторник Фоминой недели, в полдень в среду уж подъезжал к Владимиру, который живописно раскинулся перед ним на высоких побережных холмах излучистой Клязьмы.

– А куда же тебя везти-то, господин хороший? – спрашивал его старый ямщик. – Чай, есть у тебя приятели здесь в городе? Или велишь на заезжий двор ехать? У нас тутотка у Настасьи Тетерихи харчи больно хороши дают, да и квасы варит тоже первые в городе, и брага хмельная на погребу завсегда есть…

– А ну тебя и с квасами, и с брагой! – сердито отозвался Алешенька. – Вези прямо в Рождественский монастырь. Не до харчей, когда дело есть.

– Дело делом, а харчи харчами, – проворчал старик. – Тоже не поевши хлеба Божьего, за дело как же приниматься?

И он лениво заворачивал лошадей в объезд, окраинами города, по направлению к древнему Рождественскому монастырю.

Вот наконец и обитель, вот тележка Алешеньки остановилась у ворот, и он, постучавшись, вошел в калитку после некоторых переговоров с привратником.

– Ступай скажи матери настоятельнице, что государев стольник Алексей Шестов, мол, прибыл из Москвы проездом и хочет повидать свою… родню. Тут есть боярышня Иринья Луньева, при царевне Ксении Борисовне служит…

– При инокине Ольге, – сурово поправил его седой, дряхлый сторож монастырский.

– Ну да, при инокине Ольге! – досадливо повторил Шестов. – Да поживей ворочайся, старина!

И он сунул сторожу в руку несколько алтын.

Старик глянул на Алешеньку во все глаза, поклонился ему в пояс и так прытко заковылял от ворот к келье настоятельницы, что он невольно улыбнулся.

Через полчаса все было улажено и Алешенька, сияя радостью глубокой, искренней и честной любви, стоял в монастырском саду и держал за руки свою дорогую, бесценную Иринью, которая выбежала к нему на часок поболтать между делом, как будто она и не разлучалась с ним и только вчера еще видела его и наговорилась досыта.

– Ну, что же ты стал? Что молчишь? – допрашивала Иринья. – Говори, зачем приехал?

Но Алешенька молчал и только широко и блаженно улыбался, вглядываясь в очи своей подруженьки, и всей грудью вдыхал ароматы распустившейся березовой почки, которыми был пропитан воздух в саду.

– Да говори же! Аль обет молчанья наложил на себя, господин царский стольник? – нетерпеливо побуждала Алешеньку Иринья, стараясь высвободить свои руки.

– Погоди, голубушка! Дай насмотреться, налюбоваться на тебя! – шептал влюбленный юноша.

– Неужто ты только за этим из-за двухсот верст приехал! Не лукавь, дознаюсь ведь я!

– Ириньюшка, приехал я тебя просить… Сжалься ты надо мною! Невмоготу мне. Брожу я по Москве, как по пустыне, один-одинешенек. Сжалься ты надо мною: повенчаемся!

– Значит, по-твоему, так: на чужую беду рукой махни, а мне на шею повесься! Разве я могу царевну так бросить, умник?

– Ириньюшка! Да ведь я который год своего счастья жду!

– Так что ж такое? И я жду! – отвечала Иринья с досадою. – А коли надоело тебе ждать, так и скатертью дорога… В Москве невест непочатый угол! Не твоей Иринье чета!

И она с притворным гневом оттолкнула его руки.

Как раз в это время над головой Алешеньки из кельи, скрытой густыми кустами сирени, раздались звуки музыки и заунывное пение…

– Вот! Она поет! Прислушайся! – шепнула Алешеньке Иринья.

И он, прислушавшись, услышал, как свежий, прекрасный голос пел:

Как сплачется малая пташечка,

Голосиста бела перепелочка:

«Охти мне, пташечка, горевати!

Хотят сыр-дуб зажигати…

Мое гнездышко разорити,

Моих малых детушек загубити,

Меня, пташечку, поймати!»

Иринья дернула за рукав Алешу и, наклонясь к нему, шепнула:

– Поет так-то по целым дням! Под окном сидит и распевает, и все грустное такое! Всю душу у нас с Варенькой вымотала!

И опять послышалось пение:

Как сплачется на Москве царевна,

Борисова дочь Годунова:

«Ин Боже, Спас Милосердный,

За что наше царство погибло:

За батюшкино ли согрешенье?

За матушкино ли немоленье?

А светы вы, наши высокие хоромы,

Кому вами будет владети?

А светы, браны убрусы,

Березы ли вами крутити?

А светы, золоты ширинки,

Лесы ли вами дарити?

А светы, яхонты-сережки,

На сучья ли вас вздевати?

Ин Боже, Спас Милосердный,

За что наше царство погибло?..»

– За что? За что, Господи? За что мы погибли? – послышался вслед за тем жалобный голос царевны, прерываемый глухими рыданиями.

Иринья поспешно отвела Алешу от окна кельи в глубь сада и проговорила ему нежно и горячо:

– Ну, вот ты сам ее слышал! Вот так-то по целым дням поет, да плачет, да складывает песни… А то в грудь себя бьет и говорит, что в них, в Годуновых, весь корень, зла, что их до конца изгубить надо! А если мы об ней не вспомним, то и не поест, и спать не ляжет!.. Ну как ее покинуть!

– Голубушка! И жаль ее, да и себя-то мне жалко… Мы бы с тобой как зажили, как голубочки на ветке…

– Ах, и не говори мне, Алешенька милый! Сердце у меня такое, что и с тобою мне бы счастья не было, кабы я знала, что она тут одинокая убивается!.. Повремени еще, голубчик, теперь уже недолго! К Вареньке сестра приедет мне на смену, тогда я напишу тебе или сама к тебе как снег на голову упаду! Возьми, мол, меня, мой желанный, мой муженек богоданный! А теперь уезжай, уезжай немедля, и вот тебе от меня памятка на прощанье!

Она быстро обняла его, крепко-крепко поцеловала в уста сахарные и вмиг, как видение, скрылась за кустами, оставя юношу под обаянием дивных чар любви среди благоухающего и зеленеющего сада.