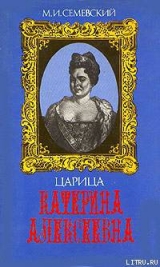

Текст книги "Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс"

Автор книги: Михаил Семевский

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)

С такими нежными заботами относительно государя, казалось бы, Анна Ивановна решительно должна была приковать к себе эту пылкую натуру: так и случилось, но ненадолго.

Красавица, ангелоподобное существо, какою изображают ее чувствительные немцы, не любила Петра; она и отдалась-то ему только из корысти, ради собственной прибыли и возвышения своей фамилии. Еще не успев заявить себя ничем, кроме как посылками апельсинов, цитронов и цедреоли, никакими более важными подвигами преданность своему благодетелю, Анна уже торопилась вмешаться в разные тяжбы и ходатайствовать перед государем в делах, которые вовсе до нее не касались. Много ли уцелело ее писем к Петру, а в двух из них она просит за вдову Петра Салтыкова в деле ее с Лобановым, молит о перенесении этого дела из одного приказа в другой и о том, чтоб не чинить правёж[3]3

Правёж – по древнерусскому феодальному праву, способ исполнения судебного решения.

[Закрыть] людям Салтыковой. Впрочем, на первые разы Анна Монс просит осторожно, с оговорками: «Пожалуй, государь, не прогневайся, что об делах докучаю милости твоей».

И, между тем, продолжала докучать не только о чужих делах, но спешила позаботиться о составлении собственного достатка. «Благочестивый великий государь, царь Петр Алексеевич, – писал секретарь под диктовку Монс, – многолетно здравствуй! О чем, государь, я милости у тебя, государя, просила, и ты, государь, поволил приказать Федору Алексеевичу (Головину) выписать из дворцовых сел волость: и Федор Алексеевич, по твоему государеву указу, выписав, послал к тебе, государю, чрез почту; и о том твоего государева указу никакого не учинено. Умилостивися, государь, царь Петр Алексеевич, для своего многолетняго здравия и для многолетняго здравия царевича Алексея Петровича, свой государев милостивый указ учини…»

Не находя еще убедительным такой, в высшей степени странный (в устах виновницы ссылки царицы), аргумент, как подарок волости – «для многолетняго здравия царевича», – Анна Ивановна собственноручно приписала: «Я прошу, мой милостивейший государь и отец, не презри мою нижайшую просьбу, ради Бога, пожалуй меня, твою покорнейшую рабу до моей смерти А. М. М.».

Все эти убеждения и заклинания были не более как приличием; Анна Ивановна могла обойтись и без них: Петр с полною готовностью выполнял все ее просьбы и, мало этого, несмотря на известную свою бережливость в отношении к женщинам, доходившую до скупости, осыпал красавицу щедрыми подарками; довольно упомянуть об одном из них, чтоб судить об остальных: государь подарил ей свой портрет, осыпанный драгоценными камнями на сумму в 1000 рублей! Кроме этого, Анна Ивановна получила несколько имений с разными угодьями и выпросила себе ежегодный пенсион; внимание к ней государь распространил до того, что на счет казны выстроил ей в Немецкой слободе, близ кирки, огромный – конечно, по тогдашнему времени – палаццо.

Не довольствуясь этим и увлекаемая частью собственными склонностями к стяжанию, частью убеждениями матери, Анна Ивановна, как уже мы видели, стала мешаться в разные тяжбы; она и ее родные не жалели своих клиентов и собирали от них много драгоценностей… Подобные вмешательства тем легче были для Монс, что, по свидетельству Гюйсена, даже «в присутственных местах было принято за правило: если мадам и мадемуазель Монс имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то о том делались особенные пометки и вообще Монсам в делах до их имений должно было оказывать всякое содействие». «Они этим снисхождением так широко воспользовались, – продолжает Гюйсен, – что принялись за ходатайство по делам внешней торговли и употребляли для того нанятых стряпчих (адресатов и ходатаев по делам)».

Дела довольно разнообразного свойства обделывались при посредничестве Анны Ивановны; расскажем со слов современника одно из таких дел.

В 1699 году состоял в Москве на службе артиллерийский полковник – иноземец Krage, как кажется, именно тот, который пушечными залпами под Воскресенскою обителью спас Кукуй от огня и ножа стрельцов; однажды пьяный гайдук Krage в присутствии барина избил и изуродовал минера Серьера. Гайдука наказали кнутом; минер не удовольствовался этим и по выздоровлении подал на полковника счет, что стоило ему леченье; хлопоты свои Серьер начал через фаворитку царя, и «ея дочь», говорит Плейер; но австрийскому послу два раза удалось защитить полковника: минер получил отказ в своей претензии, но на беду случилось, что Krage как-то поссорился с девицею Монс и тем навлек на себя ненависть всего семейства; в то время, когда Krage неосторожно ссорился с Монс, противник его вызвался у этой госпожи заведывать ее делами и хозяйством и так умел к ней подбиться, что та, по выражению Плейера, «настойчиво ходатайствовала за него у царя», и Петр, вопреки двукратному отказу в претензии минера, приговорил Krage к штрафу в 560 рублей.

Государь, под влиянием кукуйцев, по выражению народному, все более и более «онемечивался»; в этом влиянии, разумеется, значительную долю имела и обворожительная Анна Ивановна; в январе 1700 года на всех воротах Москвы появились строгие объявления всем мало-мальски зажиточным русским людям зимою ходить в венгерских кафтанах или шубах, летом же в немецком платье; мало этого, отныне ни одна русская дворянка не смела явиться пред царем на публичных празднествах в русском платье…

И «все то, – заговорил народ, – найде нам скорбь и туга велия по зависти диавольской и пришельцев иноверных языков; влезли окояннии татски, яко хищницы волцы в стадо христово!»

Военные тревоги, страшная борьба с «северным героем», занимавшая молодого государя, давали полный простор действовать в собственную пользу «пришельцам иноверных языков»; этой цели верна была все время Анна Ивановна.

Обогатившись от щедрот своего благодетеля, сластолюбивая немка скоро забыла все благодеяния государя, забыла, что шкапы и гардероб ее наполнены ею же выпрошенными драгоценными подарками… она изменила ему и отдала свое сердце саксонскому посланнику Кенигсеку…

Эта личность нам мало известна; знаем только, что в 1702 году он поступил в русскую службу и сопровождал царя Петра в его походах. Новая связь была искусно скрыта, и недостойная подруга Петра была до такой степени нагла, что, уж изменивши ему, не стыдилась еще выпрашивать и получать от него подарки. А подарки были не малоценны: они состояли ни больше ни меньше как из русских крестьянских душ.

Так, в январе 1703 года Анна Ивановна получила в свое владение село Дудино в Козельском уезде, 295 дворов со всеми угодьями.

Петр сведал об измене «верной до смерти» Аннушки совершенно случайно. Эта случайность рассказывается иноземными писателями и писательницами со всевозможными романическими прикрасами; благодаря им Анна Ивановна делается какой-то страдалицей-героиней, вызывающей сочувствие. Напомним чувствительнейший из подобных рассказов; он принадлежит леди Рондо, писавшей пятнадцать лет спустя после смерти Анны Монс:

«Петр в продолжение нескольких лет с большою нежностью любил дочь одного офицера, по имени Мунса, и, казалось, был взаимно любим ею. В один несчастный день он пошел осматривать крепость, строившуюся на море, в сопровождении своих и иностранных министров. На возвратном пути польский министр случайно упал в воду с подъемного моста и утонул, несмотря на все усилия спасти его. Император приказал вынуть все бумаги из его карманов и запечатал их в присутствии всех. При дальнейшем осмотре выпал портрет; государь поднял его и – представьте его удивление! Портрет изображал его любезную. Он разламывает конверт, развертывает бумаги и находит в них многие письма руки ее к умершему, написанные в самых нежных выражениях. Оставив общество, государь приказал позвать изменницу…» Затем леди передает, со слов какой-то придворной дамы, подробности объяснения Петра с Анною. Государь горько укоряет неверную: та плачет, но плачет не от раскаянья, а от глубокой скорби о покойнике. Петр тронут этою страстью, сам (будто бы) проливает слезы и говорит речь, в которой, хотя прерывает связь с Анной, но тем не менее великодушно прощает ее, обнадеживает, что она ни в чем не будет нуждаться; после того Петр в скором времени выдает замуж свою любезную за одного чиновника, которому дает место в отдаленной провинции; «монарх, – заключает рассказчица, – заботился об их счастии до конца жизни и оказывал к ним постоянно свою любовь».

Рассказ этот в своих подробностях совершенно опровергается Миллером, ученым, как известно, занимавшимся русской историей по архивным подлинным источникам. В одном из рукописных примечаний своих на письма леди Рондо Миллер так передает трагический случай: «При осаде Шлюссельбурга в 1702 году Петр узнал, что обворожительная „domicella Mons“ ему не верна и что она вела переписку с саксонским посланником Кенигсеком. Кенигсек провожал государя в этом походе и однажды, поздно вечером, проходя по узенькому мостику, переброшенному чрез небольшой ручей, оступился и утонул.

Первая забота государя при известии о смерти Кенигсека была осмотреть бумаги, бывшие в карманах покойника; в них государь надеялся найти известия относительно союза его с королем Августом и вместо них нашел нежные письма своей фаворитки. Domicella Mons слишком ясно выражала свою преступную любовь к Кенигсеку; сомнения быть не могло. О портрете, – продолжает Миллер, – тайная история умалчивает. После этого случая государь не хотел уже знать неверную фаворитку, и она, таким образом, лишилась большого счастья, которого непременно бы достигла, если бы сумела превозмочь неосторожную наклонность к Кенигсеку».

В рассказе Миллера только одно не ясно: или год смерти Кенигсека выставлен неверно, вместо 1703–1702, или Петр I не тотчас по смерти саксонско-польского посла узнал о связи его с Анною Монс; так, по крайней мере, можно думать по прочтении следующего места в письме государя к Ф. М. Апраксину:

«Шлюссельбург, 15 апреля, 1703 года… здесь все изрядно милостию Божиею, только зело несчастливый случай учинился за грехи мои: первый, доктор Лейм, а потом Кенисен, который принял уже службу нашу, и Петелин утонули внезапно, и так вместо радости – печаль»; трудно допустить, чтобы Петр изъявлял такое сожаление о человеке, который разбил его любовь к преемнице царицы Авдотьи: явно, что во время отпуска письма Петр еще ничего не знал об измене Монс; быть может, бумаги покойника сохли или были еще запечатаны.

Верно, однако, то, что щеголять великодушием Петр и не думал: Анна Ивановна и ее сестра (вероятно, способствовавшая интриге) были заперты в собственном доме и отданы под строгий надзор князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского с запрещением посещать даже кирку.

В это бедственное для себя время Анна Ивановна всячески старалась вновь возбудить страсть к себе государя.

В бумагах семейства Монс мы находим разные гадальные тетради, рецепты привораживаний, колдовства, списки чародейных перстней и т. п. вещей. Анна Ивановна, женщина в высшей степени суеверная, вместе с матерью, по выражению современника, «стали пользоваться запрещенными знаниями и прибегали к советам разных женщин, каким бы способом сохранить к их семейству милости царского величества». Колдовство не помогло, оно вызвало только извет на Монс и следственное о том дело.

«Хотя за подобные поступки, – писал в 1706 году защитник и панегирист Петра Гюйсен, – за колдовство и ворожбу в других государствах было бы определено жесточайшее наказание, однако его царское величество, по особенному милосердию, хотел, чтоб этот процесс был совершенно прекращен, но ex capite ingratitudinis (из источника неблагодарности) от Монсов отобраны деревни, и каменный палаццо отошел впоследствии под анатомический театр. Драгоценности же и движимое имущество, очень значительное, были оставлены им, за исключением одного только портрета, украшенного брильянтами…»

Опала над Анной Ивановной и ее семейством продолжалась до 1706 года; указом от 3 апреля сего года из С.-Петербурга государь «дал позволение Монше и сестре ея Балкше в кирху ездить». Муж Матрены Ивановны, полковник Балк, отправлен был в Дерпт комендантом, «а остальные члены семейства, – писал Гюйсен в 1706 году, – живут свободно, но уже не могут рассчитывать и не имеют права, чтоб оказанные им сначала милости остались при них на вечные времена».

Подобные расчеты со стороны Анны Ивановны были бы большою глупостью: с 1705 года сердце Петра принадлежало уже новой безвестной иноземке, но то была знаменитая впоследствии царица Катерина Алексеевна!

Зато и сердце ее предшественницы в это время было также не свободно; изменив живому герою, Анна Ивановна тем легче забыла умершего; в 1706 году за ней ухаживает и о ней заботится прусский посланник фон Кейзерлинг. Его ходатайству Анна Ивановна обязана была получением высочайшего разрешения посещать кирки; затем, по усиленным просьбам того же влюбленного представителя короля прусского, Анна Монс была совершенно освобождена.

В ком же находил Кейзерлинг оппозицию своим стараниям, кто не мог допустить мысли об освобождении прежней царской фаворитки? Сам ли Петр или его окружающие?

Разумеется, частью сам государь, столь неохотно забывавший какие бы то ни было прегрешения своих подданных пред его пресветлым величеством, но более всего действовал против освобождения Анны Ивановны Монс знакомый уже нам «Алексашка».

Меншиков из резвого, миловидного юноши обратился теперь в статного мужчину; наивность, с которой он брал сотняшки рублей, заменилась взяточничеством в более широких размерах; ловкость, с какой он отрубал головы стрельцов, выместилась необыкновенным искусством вести придворные интриги и поддерживать свое значение. Он приблизил к Петру Марту Скавронскую, Катерину «Василефьскую» тоже; он навсегда мог рассчитывать на нее как на самую ревностную свою защитницу; а потому понятно: все, что могло ослабить интимные нежные отношения Петра к Катерине Алексеевне, то всячески было устраняемо Меншиковым. Он встревожился, узнав об усилиях прусского посла освободить красавицу «Кукуя»; в ней любимейший «птенец» Петра видел еще опасную соперницу Катерине; так что Кейзерлинг 28 июня ст. ст. (9 июля нов. стиля) 1707 года в Варшаве (не в Варшаве, а близ города Люблина, в м. Якубовицах), по известию Миллера, имел по этому поводу неприятности с Меншиковым, и государь встретил хлопоты Кейзерлинга с большим неудовольствием и только впоследствии позволил себе смягчиться.

Но весь эпизод «неприятностей», постигших в 1707 году представителя короля прусского при дворе царя Петра – Георга Иоганна фон Кейзерлинга, до того выходит из ряду событий даже характерной петровской эпохи, до того характерен и необычен в истории европейской дипломатии, до того интересен, что мы остановимся на нем подробнее и передадим его словами вельми обиженного Георга Иоганна фон Кейзерлинга.

Хлопоты Кейзерлинга об освобождении из-под домашнего ареста его возлюбленной невесты Анны Монс, как мы заметили выше, были нелегки: они сопровождались для Кейзерлинга длинным рядом весьма существенных неприятностей; с одной стороны, Меншиков, могущество которого находилось на высшей степени, создавая в это время «фавор» Марты, не мог без опасения видеть, что Кейзерлинг хлопочет об освобождении бывшей царской фаворитки, с другой, – и в самом Петре не могло не шевелиться чувство ревности к человеку, привязанность к которому вытеснила из сердца Анны Ивановны любовь к нему.

Все эти обстоятельства надо иметь в виду, чтобы понять причины той трагикомедии, героем которой сделался Кейзерлинг в 1707 году близ Люблина, где находилась в то время главная квартира русской армии, ожидавшей Карла XII. В нижепомещаемых депешах самого Кейзерлинга читатели найдут самый обстоятельный его рассказ о столкновениях с государем, также с Меншиковым и их приближенными. Рассказ этот является в депешах, извлеченных из главного императорско-королевского секретного архива в Берлине; это весьма живая, хотя и далеко не привлекательная картина быта и нравов двора Петра I.

Депеши Кейзерлинга, из которых мы приводим здесь выдержки, писаны на немецком языке, слогом своего времени, крайне неуклюжим, периодами чрезмерно длинными и спутанными.

Государственный тайный секретарь Шафиров (так называет его Кейзерлинг) и генерал-лейтенант Ренне много содействовали мирной развязке всего этого дела и столь успешно и горячо, что царь Петр Алексеевич изъявил согласие на оставление послом при его дворе Кейзерлинга, а тот просил своего короля наградить Шафирова жеребцами ценою в 600 талеров, а генерала Ренне – милостивым рескриптом.

Вообще, развязка этой трагикомедии была довольно смешная: Кейзерлинг, избитый князем Меншиковым и его солдатами, сам же писал к нему и царю извинительные письма и, измышляя обидчиков уже в солдатах, а не в князе Меншикове, просил возмездия за обиду.

Дело сводилось, таким образом, на пустую формальность возмездия, и вся окраска происшедшего столкновения через некоторое время вдруг изменяется в устах самого обиженного.

В депешах современника Кейзерлинга сэра Чарльза Витворта – английского посланника при русском дворе (1704–1708 гг.) – есть несколько подробностей, частью выясняющих, частью дополняющих неприятное событие, постигшее представителя короля прусского. Приводим эти подробности.

Кейзерлинг в начале марта 1707 года получил в Москве приказание отправиться к царю в Польшу.

«Этого путешествия, – замечает английский посланник Чарльз Витворт, – представитель Пруссии не ожидал, так как прежде не получал никакого намека на его возможность. Собирался Кейзерлинг в путь весьма неторопливо…»

Витворт догадывался, что прусский двор дает поручение своему посланнику склонить царя Петра на сторону Станислава Лещинского,[4]4

Лещинский Станислав (1677–1786) – польский король в 1704–1777 гг. и в 1733–1734 гг.

[Закрыть] которого большая часть Европы уже была расположена признать за короля польского.

«Как это поручение, так и вообще все положение Кейзерлинга как посланника Пруссии было не таково, чтобы возбуждать сочувствие к нему Петра. Напротив, свойство поручения, данного сему посланнику его правительством, было таково, что оно вызывало чувство раздражения русского государя. В самом деле, еще в июле 1706 года берлинский двор настойчиво советовал царю Петру, чрез Кейзерлинга, поспешить с заключением мира со Швецией, возвратить ей все отнятые у нее земли и вознаградить ее за все убытки, понесенные в Ливонии… Между тем еще недавно тот же посланник подавал московскому двору надежды совершенно иного характера». Таковое отступничество прусского короля в сторону противников России, интриги, каким отдался берлинский двор с целью отклонить прочие державы от союза с Московским государством, довели раздражение царя Петра до высшей степени, и оно сказалось в резких отношениях его к представителю Пруссии – Кейзерлингу.

Весть о побоях, полученных представителем короля прусского, быстро пролетела как за рубеж Московского государства, так и в Москву.

«Вы, полагаю, – писал из Москвы уполномоченный Англии сэр Чарльз Витворт статс-секретарю Гарлею в Лондон, от 30 июля ст. ст. 1707 года, – уже получили полный отчет о несчастии, которое постигло Кейзерлинга в день св. Петра при большом празднестве, на котором он поссорился с князем Меншиковым. От слов дело дошло до побоев. С тех пор посланнику этому запрещено являться ко двору и к царю; он же, со своей стороны, послал нарочного к королю прусскому с известием о случившемся… Событие это, – заключает Витворт, – в некоторой степени касается всех иностранных уполномоченных, хотя, говорят, первый повод к ссоре был совершенно частного характера».

Из этих строк видно, как сдержанно и осторожно писал Витворт. Осторожность эта вызывалась опасением, как это видно из многих его депеш, что посланный его будет остановлен, депеши перехвачены и вскрыты агентами русского правительства. Собственно, эпизод избиения Кейзерлинга заключался, по известию Витворта (депеша 10 сентября ст. ст. 1707 года), в том, что «король прусский, получив сообщение русского двора, не одобрил поведение своего уполномоченного. Дело теперь улажено: Кейзерлинг извинился двумя письмами к царю и Меншикову, объяснив случившееся слишком щедрым угощением; они же, со своей стороны, заявили готовность не только все забыть, но еще, в знак уважения его величества к королю прусскому, строго наказать лиц, нанесших оскорбление посланнику. По разбору дела два гвардейца, признанные наиболее виновными, приговорены были к смертной казни, по предварительном уверении датского посланника, что Кейзерлинг будет, от имени своего государя, просить об их помиловании, после чего они явятся к нему благодарить за дарованную жизнь. Все это выполнено было в точности, так как, по личным соображениям, Кейзерлинг не захотел воспользоваться полученным от короля прусского разрешением выехать из России».

Примирение было далеко, однако, неискреннее. Это видно, между прочим, из того, что согласия на брак с Анной Монс Кейзерлинг добился весьма не скоро.

Забытая Анна Ивановна хотя и была освобождена, но только в 1711 году сочеталась она первым законным браком: счастливым обладателем ее руки сделался фон Кейзерлинг.

По уверениям иностранцев, Петр любил Анну Ивановну до самого брака ее с Кейзерлингом и притом не только не получал ответа на свою любовь, но даже нашел в ней сильнейший отпор, что так редко случалось, как восклицает Helbig, «с великородным liebhaber». «Меншиков и Катерина, – продолжает тот же писатель, – рисковали потерять все, если бы красавица (Монс) уступила. Меншиков употреблял весь свой ум, чтоб воспрепятствовать намерениям Петра. Ему, вероятно, пришлось бы отступить пред пылкою страстью своего властителя, если б самая твердость девушки не помогла желаниям Меншикова и Катерины. Если Катерина при посредственной любезности сумела возвыситься до звания русской императрицы, то более чем вероятно, что прекрасная Анна Монс со своими превосходными качествами гораздо бы скорее достигла этой великой цели. Но она предпочла судьбу и geliebten (возлюбленного), т. е. Кейзерлинга. И первая, и последний очень и очень превосходили происхождение и ожидания девушки, но все же были к ней ближе, чем престол и царь; она тайно обручилась с прусским посланником Кейзерлингом. Петр узнал об этом, продолжает Helbig, когда только что собирался отправиться куда-то на бал, узнал из перехваченного письма, в котором Анна жаловалась на неотвязчивость монарха. Это несчастное открытие превратило любовь его в гнев. Государь отправился на бал, встретил красавицу и представил ей чувствительное доказательство своего неудовольствия. „Больно видеть, – восклицает рассказчик, – что этот великий человек, которому охотно простят какую-нибудь опрометчивость, имел низость потребовать подаренный дом обратно“.[5]5

Кстати, как о факте, свидетельствующем, как сурово закон в описываемое нами время оберегал на Руси верность жены их мужьям и как жестоко казнил жену, не только изменившую супругу, но и убившую его, приводим рассказ того же Чарльза Витворта.

19 ноября 1706 г. русская женщина, занимавшая в московском обществе хорошее положение, за убийство ею мужа подвергнута была ужасной казни вместе с двумя сообщниками в преступлении: «В яму, вырытую на площади, женщину-убийцу опустили живою и засыпали ее там до плеч; затем прямо пред ея глазами поставили плаху, на которой тут же обезглавили прислужницу, помогавшую убийце; другого сообщника – управителя и вместе любовника зарытой – повесили прямо над ея головою… сама же она оставалась без пищи и питья до ночи 24 ноября, когда, наконец, землю вокруг нее прибили плотнее с целью ускорить смерть…». (Прим. автора.)

[Закрыть] Чтобы не подвергнуть ее новым неприятностям, Кейзерлинг решился тотчас же на ней жениться, но в это самое время впал в жестокую болезнь, которая и свела его в могилу; впрочем, он, как честный человек, исполнил свое обещание: уже будучи на смертном одре, он обвенчался с прекрасной Монс, после чего вскоре и умер. Вдова его осталась в Москве, где скончался ее супруг. Она проводила свои дни вдали от двора, с достоинством, в тиши домашней жизни и погруженная в воспоминания о своих последних несчастных обстоятельствах и умерла там же».

Мы не без умысла привели весь этот романический эпизод из интересного сочинения Helbig'a; дело в том, что книга эта в 1860-х годах служила одним из употребительнейших источников не только для составителей монографий из русской истории XVIII века, но даже и для Herrmann'a, автора одной из лучших «Geschichte d. russisch. Staats»; между тем, все рассказы автора «Russische Cunstlinge» требуют большой критики, и нужно пользоваться ими с крайнею сторожностью. Тайный советник при саксонском посольстве, аккредитованный в 1787 году к петербургскому двору, Helbig, конечно, имел случай собрать много интересного; но он слишком увлекся анекдотической стороной быта прошлых царствований и слишком широко пользовался изустными рассказами, доходившими до него зачастую в совершенно искаженном виде, как легенды или придворные сплетни. Доказательство отыскать не трудно; в приведенном выше рассказе все или искажено, или спутано: о Кенигсеке не упомянуто ни слова, Кейзерлинг сделан виновником окончательного разрыва Петра с Анной Ивановной; опала над ней, вопреки Helbig'y, разразилась над Монс гораздо раньше; легкомысленная сластолюбивая немка является у тайного советника героиней чувствительного романа, что опять противоречит истине; затем Кейзерлинг умер вовсе не так скоро и, вопреки Helbig'y, скончался не в Москве, а в Столпе, на дороге в Берлин, 11 декабря 1711 года; затем, насколько «достоинство» было в характере Анны Ивановны и насколько погрузилась она на закате дней своих в «размышлления о последних несчастных обстоятельствах», – мы увидим из ее собственных писем.

Эти письма не имеют отношения к Петру, но они осветят нам нравственный облик той женщины, которая была окончательной виновницей заточения законной супруги Петра и царицы Авдотьи Федоровны Лопухиной и которая в продолжение почти десяти лет не только сама царила в сердце преобразователя России, но, по собственному признанию преобразователя России, – едва не сделалась его законною супругою, государынею всея России.

В конце 1711 года семейство Монс было разбросано в разных местах: старуха-мать лет пятнадцать уже лежала в постели, в страданиях от какой-то хронической «ножной» болезни; отдельно от нее в деревянном домике, в Немецкой слободе, жила Анна Ивановна с двумя малютками (Кейзерлингами?) и двумя служанками: Марьей и Гертрудой; последняя была шведская полоняночка, с 6-летнего возраста, ради ее сиротства, пригретая Анной Ивановной и затем при ней возросшая. Гертруда была ее ключница и ближайшая ее наперсница. Тревоги житейские и действие страстей поколебали здоровье Анны Ивановны, еще молодой женщины; она таяла как свечка, харкала кровью и зачастую по нескольку месяцев лежала в постели, часто впадая в бессознательное состояние.

Старшая сестра ее, с которой мы еще не раз встретимся, бойкая, разбитная Матрена Ивановна, была в это время с мужем в Эльбинге, занятом русскими войсками. Балк был назначен туда комендантом. Старший и младший братья скончались в 1710–1711 годах, а средний брат, Виллим Иваныч, в качестве генеральс-адъютанта, состоял при государе и был беспрестанно командируем с места на место с разными поручениями. В 1711-1713 годах мы его видим в Курляндии, в Данциге, Кенигсберге, Берлине и в других местах; в подобных же командировках проходила служба племянника его, однолетнего с ним Петра Федоровича Балка.

Вся семья была очень дружна; все заботились о семейных интересах, и между ними шла самая оживленная переписка; особенно горячо принимала в ней участие мать Монсов, старуха, вечно жалующаяся на судьбу свою, на бедность и проч. В этой корреспонденции, разумеется, интереснее всего для нас письма Анны Ивановны; постараемся собрать из них более типичные черты.

11 декабря 1711 года, в бытность свою за границей, скончался Георг Иоганн Кейзерлинг. Насколько опечалились Монс, неизвестно; зато известно, как сильно встревожились они, узнав, что на деньги, драгоценные вещи и остальное движимое и недвижимое имение покойника, находившееся в Курляндии и в Пруссии, заявил претензию старший брат покойного – ландмаршал прусского двора.

Боязнь лишиться богатого наследства до такой степени встревожила Анну Ивановну, что она даже забыла приличным образом оплакать покойника и вся отдалась заботам удержать за собой и деньги, и имущество; то и другое составило предмет ее дум, о том и другом плакалась она в своих письмах.

«Любезный, – писала она к брату 14 февраля 1712 года, – от всего сердца любимый братец! Желаю, чтобы мое печальное письмо застало тебя в добром здоровье; что до меня с матушкой, то мы то хвораем, то здоровы; нет конца моей печали на этом свете; не знаю, чем и утешиться»; и затем, однако, должно быть, для утешения, просит привезти вещи и деньги ее мужа в Москву, «потому что лучше, – замечает Анна Ивановна, – когда они у меня, чем у чужих людей».

Главным ходатаем ее по делам с Кейзерлингом-старшим был некто Лаусон; ему расточали Анна Ивановна и ее мать особые знаки уважения и внимания. Виллиму строго предписывалось ничего не предпринимать без его совета; ему посылались (впрочем, весьма недорогие) подарки прямо от имени Анны, у него спрашивалось обо всем; так, например, Анна просила брата спросить Лаусона, «отдавать ли ее деверю, Кейзерлингу, портрет царя, прежде чем деверь пришлет вещи покойника из Курляндии?» Мать даже просила сына: «Кроме себя и Лаусона никому не доверять, никого не слушать, со всеми, кроме его, быть осторожным». Ради интересов дочери старуха убедительнейше просила сына оказывать камердинеру (покойного Кейзерлинга) столько добра, сколько может – «помни, что от этого человека зависит сильно помочь или сильно повредить».

При всем том, ни вещи, ни деньги не получались. К одному горю – другое – Штраленберг (камердинер покойника) рассказывал за границей, что жена его, оставленная в Москве у г-жи Кейзерлинг, страдает от ее грубого обращения.

«Прошу тебя, любезный брат, – писала Кейзерлинг к Виллиму, – не верь этому лгуну Штраленбергу; он безпрестанно делает мне новыя неприятности, так что я умираю с досады… Передай ему, что его жена горько плакала, услыхав о том, как безстыдно лжет ея муж, будто бы я дурно с ней обращаюсь. Напротив, призываю Бога свидетелем, ей очень хорошо у меня; когда она была больна, я пригласила доктора на свой счет и, избавляя ее от всяких расходов, подарила ей черное платье».

Еще ближе к сердцу принимала огорчения, наносимые Анне Ивановне, ее мать. Из писем старухи видно, что она любила Анну едва ли не более всех остальных детей. «С чего Штраленберг взял, – восклицала она по поводу его сплетень, – как он смеет уверять, будто бы жена его ужасно страдает у твоей сестры? Он безсовестный лжец! Пора б ему зажать рот; чтобы черт побрал этого мерзавца с его страстью лгать; сестра твоя от него уже и так много натерпелась… Моя дочь сделала для его жены по крайней мере столько же, сколько он для своего господина». Кроме этого неблагодарного, «много безпокойств», как жаловалась в другом письме старуха, причинял ее дочери какой-то «безбожный Салтыков…»

С одной стороны, старший брат Кейзерлинга, с другой – его камердинер своими поступками сильно заставляли опасаться «печальную» вдову, что многое из имущества супруга ускользнет из ее рук. Вследствие этого она нашла нужным самой съездить если не за границу, то в Петербург, чтоб привести это дело к благополучному окончанию; сборам этим предшествовали собственноручные ее распоряжения о продаже разных вещей покойника.