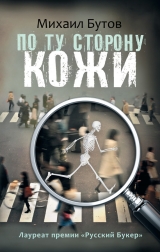

Текст книги "По ту сторону кожи (сборник)"

Автор книги: Михаил Бутов

Жанр:

Сентиментальная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Кажется, я позвал тебя. То есть произнести-то, может быть, ничего не удалось, но попробовал – наверняка. Значит, все-таки оставалась надежда за гранью надежды, что случившееся (не с тобой – со мной) каким-нибудь чудом еще может быть обратимо. Нужно было рассчитаться и с ней. Поэтому я позвал тебя. И сразу же наступила удивительная трезвость: только мелкую нервную дрожь в себе я не мог погасить, но в остальном – прекрасно понимал, что должен делать. Эта вроде бы и не свойственная мне расчетливость не изменила потом ни разу в те дни и провела до конца. Я не стыжусь ее. Не стыжусь, что не поднялось во мне сразу же черное горе, не затопило любые помыслы о себе самом; что ты, что я в конце концов были достаточно жжеными, чтобы понимать: выживание – дело серьезное. Я закрыл дверь, снял сумку и даже пальто аккуратно повесил на плечики, прежде чем войти в ванную.

Из крана хлестала тугая струя, кипяток, но закрыть не пришло в голову – потом милиция станет выяснять почему. Голый труп почти заполнял собой тесную, высохшую уже сидячую ванну. Руки лежали вверх разрезами. Их было три на левой: один выше локтя и два на запястье друг над другом; и на правой – два, на предплечье оба. Кромсал ты себя основательно. Разрезы расползлись, видимо от горячей воды, и стали теперь дырами сантиметров по десять; вскрытая вена болталась в пустоте внутри. Края их завернулись наружу и напоминали вареных кальмаров. Биковская одноразовая бритва тут же, в сгибе локтя.

Я ни о чем не думал, не позволял себе – мне другими вещами надо было заниматься, – но отгородиться от того, что распространял труп, все же не мог. Я чувствовал, что внутри, под его оболочкой, затаилось нечто непредставимо чужое, только мимикрирующее – до поры – под неподвижность. Казалось, что стоит напрячь глаза – и увидишь, как прет наружу из этих дыр нечто черное: поток, излучение черное и плотное. Уже все стены в квартире пропитались непроявленной, но ощутимо реальной угрозой, а здесь было ее так много, что едва удалось сдержаться, чтобы не броситься прочь, вон, за дверь, вниз по лестнице, куда угодно. Но я сейчас очень хорошо считал – каждое движение, до мелочи.

Все в квартире было вверх дном, но я увидел сразу, что бардак все тот же: наш, привычный – иногда накатывало на обоих, и неделями не убирались. А тут последние дни ты и вовсе почти не вставал с кровати, я же попал в цейтнот с халтурой – так что гора грязной посуды на кухне успела вырасти до альпинистских размеров. Эта грязь – единственное, что я ставлю себе в вину, которую признаю до сих пор. Я заглянул в кухню и почувствовал, как настойчиво внедряется в меня расходящееся отсюда уныние. Сейчас, когда стекли все защитные оболочки, противопоставить ему было нечего. И я тебя понял. Как ты встал, вышел сюда и принял на себя эту волну тоски, сжимающую мозги до исчезновения света; это простое и потому достаточно энергичное, чтобы убивать, выражение доставшегося нам на долю закона. До сих пор я был в нерешительности: стоит ли упоминать о том, что могло сойти (да и сходило) за причину сделанного тобой: каких-то людей, какие-то слова, навороты и нелепости, которые ты выдумал себе и на себя накрутил. Теперь знаю – не буду. Потому что уверен: не в этом ключ к движению руки с бритвой. Наш общий приятель, врач, сказал мне потом: никто и никогда не узнает, что происходит в душе у такого вот – настоящего – самоубийцы. А у меня первой мыслью было, первым ощущением, стоило понять, что ты мертвый: у желтого трупа с десятисантиметровыми дырами на руках причин нет. Нет и быть не может, любая цепь причин и следствий должна была разомкнуться на нем. Тем и стало для меня самоубийство – действием самим в себе, без продолжений и начал, потому-то чем дальше, тем меньше оно оставляет места чему-либо другому в моих рассуждениях. А та кухонная грязь, сразу придавившая меня, – только знак, отмечающий вход в туннель, которым ты уже прошел, а мне никогда не хватало не то чтобы смелости, а может быть, просто свободы заглянуть. И я вполне допускаю, что, если бы накануне вечером не бросился к столу, едва успев раздеться, если бы занялся тарелками и кастрюлями – ведь десяти минут бы хватило, – все могло быть и по-другому. Но допускаю, что ты и внимания на это не обратил. И самобичеванием не занят – просто отдаю себе отчет, что вот мог – и не сделал.

Вообще только одно я могу сказать точно: ты знал, что никто не придет. Я появился на два часа раньше, чем ты мог меня ждать. Думаю, что мертв ты был к этому моменту уже не меньше часа. Последний, судя по всему, человек, разговаривавший с тобой, звонил около пяти. Он не заметил ничего необычного ни в том, что, ни в том, как ты говорил. Еще два ключа в расчет можно было не брать: девочка лежала в больнице, а обладатель второго, проживший с нами почти полгода, две недели назад сделал по какому-то поводу гримасу и исчез, благо все пожитки его умещались в одной сумке. Мы хорошо относились к нему, но как-то ясно было обоим, что он не вернется. На звонок в дверь, если б он и был, со вспоротыми венами, надо думать, ты бы уже не бросился. И только если бы кто-то пришел до. Ну, не пришел, что тут поделаешь.

Мне кажется, я знал тебя достаточно хорошо, чтобы постараться угадать твое таким замысловатым путем оставленное слово. «Я отвратителен» – ты сказал это. Тут уж можно было только в одну сторону. Никто не понял – слишком не ложилось на то, чем ты раскрывался перед другими. Если и догадались – не могли поверить. Мне видится в этом апофеоз твоей влюбленности в свободу: воля судить себя самому, нарочито, именно свободы ради, игнорируя и реальность, и чужой голос, и всякий внешний критерий. Только в этом я и позволяю себе тебя обвинить. Потому что на этот раз свобода обманула – обманула нагло и неприкрыто; не хотел бы я когда-нибудь еще услышать такой довольный хохот. Я ненавидел тебя после, ненавидел долго: еле-еле, по капле, эта ненависть из меня уходила. За то, что ты обратил в пыль единственное, чем мы еще держались – достоинство, и теперь ничем его уже не поднять в себе. Или что, думал, что сможешь чистеньким выйти вон, что гордость, выпрямлявшая нас, сохранится и в этом разлагающемся куске дерьма, в который ты так запросто перевоплотился? Ах да, мы же никогда не узнаем, о чем ты думал. Хорошо еще, что я свято верю: причин нет – иначе не панихиды бы тебе сейчас пел, а веселился от души. Масштабы-то, масштабы – несоизмеримы, хоть лбом об стену! Ведь смешно, когда большой бык привязан к колышку с палец величиной; и даже если наматывается веревка и перетирает горло – все равно смешно, ведь колышек-то – маленький! А мне ведь пришлось все это излагать еще, тоном экскурсовода, на похоронах: раз за разом, эти идиотские коллизии, каждому пытливому, желавшему знать «почему»… Черт, я ведь решил, что не буду об этом.

Не на кого тебе было рассчитывать. Уверен, что ты и не рассчитывал – не хотел. Упорством своим ты вообще был знаменит. Только вот чугунная мыльница, цементом прикрепленная к стене, оказалась почему-то оторвана. Ее нашли потом, через несколько дней, когда убирали квартиру. И тогда мне рассказал один, которого некогда спасли чудом, в последний момент: ты ничего не чувствуешь, если теплая вода, вообще ничего, и оттого радость какая-то дикая – начинаешь полосовать себя без оглядки. Потом будто бы ко сну клонит. Вот тогда понимаешь, что не хочешь этого, но кажется, что остановиться еще можно: достаточно встать, перемотать руки жгутами, вызвать врачей. Но пытаешься подняться и оказывается, что тело тебе больше не подчиняется. Цепляешься, пробуешь подтянуться – только кровь быстрее выходит. А когда видишь, что ничего не предотвратить, – испугаться уже не успеваешь. Меркнет в глазах, и все кончается.

Я представляю, как ты хватался за этот чугунный выступ и как срывались у тебя пальцы. Испугаться ты и точно – не успел, лицо осталось совсем мирным.

В комнате я настежь открыл балконную дверь. Наивная надежда – выветрить то, что здесь накопилось, от чего стены казались липкими. Потом очень внимательно осмотрел всю комнату, шаг за шагом. Я искал записку – могло быть и так, что, если она существует, первым делом нужно ее уничтожить. Не нашел, только еще раз убедился, что, кроме тебя, никого сегодня не было здесь. Хоть что-нибудь должно было измениться, если бы кто-то приходил: стулья бы сдвинули, стол расчистили от моих бумаг, чашки бы стояли с недопитым чаем – я бы заметил мгновенно. Нет, все осталось на местах. Похоже, ты так и лежал, как я оставил тебя утром, и в ванную отправился прямиком с дивана, в стороны не отклоняясь. Только толстенный листинг, на котором я порой что-то записывал, ты снял со стола и положил на табуретку рядом с телефоном. Ручка на нем, но ни единой записи. Я на просвет разглядывал верхнюю страницу, но выдавленных следов, какие остались бы, если писали, а потом оторвали лист, не обнаружил тоже. В мусорном ведре ничего. Вряд ли тебе могло прийти в голову записку прятать, чтобы лежала она не на виду, а досталась потом именно адресату, но я обследовал и те немногие места, где сделать это было возможно.

Готов я был сейчас ко всему: казалось вполне вероятным, что ближайшие несколько дней мне суждено проводить в КПЗ; и все же первое, о чем я сейчас должен был позаботиться, – крыша над головой, хотя бы на пару недель. Выбирать было не из чего – оставался всего один человек, к которому я еще мог перебраться, и, что бы ни случилось сейчас, это место я обязан был застолбить. Так что неприятности, по крайней мере на эту ночь, ему предстояло со мной разделить. Впрочем, я был уверен, что он не откажется.

Трубецкой стал первым, кто узнал о твоей смерти. Дальше – «02».

– Мужчина, женщина? – спросила девушка с той стороны и зевнула в трубку.

– Мужчина, – сказал я.

– Возраст?

– Двадцать восемь.

– Удачная попытка?

– Как понять?

– Ну, умер он?

– Да, умер, конечно.

– Вы уверены?

– Послушайте, вы что, меня за идиота считаете? Вон труп…

– Повесился?

– Нет, вены.

– Фамилия?

– Чья, моя?

– Самоубийцы.

Я назвал.

– Теперь ваша. И имя-отчество.

Я обнаружил, что весь мокрый.

– Адрес, – сказала девушка. Я представил, как она там сидит, за пультом, и сидеть ей еще до утра.

– Короленко, один, корпус десять…

– Поспокойнее! Может быть, десять, корпус один?

– Я же сказал: один, корпус десять. Сорок восьмая квартира.

– Это где?

– Сокольники.

– В РУВД звонили? Самоубийствами они занимаются.

– В какое РУВД?! Откуда я знаю, куда звонить?

– Ну хоть номер отделения знаете?

– Нет.

– Вы что, не там живете?

– Здесь. Но временно.

– Ладно. Телефон?

Я назвал.

– Родственник?

Ну конечно, она же там заполняет какие-то листки!

– Приятель.

– Приятель? Хорошо, мы передадим. Ждите.

– Скажите, а «скорую» мне не надо вызвать? – спросил я. – Я просто не знаю, может быть, еще куда-то…

– Ждите, сказала же. Они приедут, все сделают сами.

Я положил трубку. Теперь в запасе у меня было минут пятнадцать, быстрее они вряд ли могли появиться.

Твои отношения с матерью так и остались для меня тайной, и составить себе о ней представление по твоим рассказам я никогда не мог. Не то чтобы ты не общался с ней вовсе, но была вроде бы некая история, в которой повела она себя не совсем чистоплотно, и связи ваши с тех пор стали какими-то номинальными. Сюда она не приезжала никогда, и ключа своего, судя по всему, у нее не было. А ты ее навещал вполне регулярно, даже Новый год – последний по крайней мере – праздновал там, но все же, как мне казалось, оставался к ней до странности равнодушен. То есть не был ни зол, ни обижен, а просто оставался от нее в стороне и визиты свои выполнял как работу. Потому это и бросалось в глаза, что обычно даже к куда менее близким людям ты проявлял больше какого-то внутреннего интереса. Но что бы там ни происходило между вами, именно она стала сейчас человеком, на которого ориентироваться я вынужден был прежде всего и чьи поступки должен был постараться предугадать.

Она знала, что я живу у тебя, мы даже по телефону иногда беседовали, если тебя не оказывалось дома. Но как она поведет себя по отношению ко мне теперь, я представления не имел. Я и не видел ее ни разу в жизни – так бы хоть по лицу можно было что-нибудь угадать. И вовсе не думал о ней плохо, когда прикидывал, насколько вероятно, что она усмотрит во мне причину твоей гибели и будет добиваться расследования или что не позволит вывезти из квартиры мои вещи, которых тут осело уже слишком много, – я просто перебирал варианты. Вокруг меня уже вовсю крутились колеса, между которыми я должен пробираться, – и пока она была только одним из них.

Во всяком случае, нужно было постараться хоть самое важное забрать с собой прямо сейчас. Было ясно, что менты не позволят мне собирать что-либо у них на глазах и вряд ли дадут выйти отсюда с большой сумкой: по паспорту я в этой квартире посторонний, и им не докажешь, что здесь что-то принадлежит мне. Но и обычную мою, через плечо, сумку по идее они не должны были бы проверять. Она вместила рукописи (слава богу, большую часть я будто специально за два дня до этого отвез почитать знакомым), фотоаппарат с объективами и кое-что из белья. Два свитера я натянул на себя. С остальным, в крайнем случае, можно было и расстаться – из необходимого оставлял я здесь теперь только пишущую машинку. Со звонка в милицию прошло двадцать минут.

Я двигался как заводной: стоило остановиться, и тут же казалось, будто что-то возникает за спиной. Чтобы не сидеть сложа руки, позвонил приятелю-врачу: как-никак он учил судебную медицину и мог посоветовать что-нибудь, о чем я и не подозревал.

– А ты уверен, что он мертвый? – спросил он.

– Вы что все, рехнулись?! – заорал я. – Все, уже крови нет!

– Записку не оставил?

– Я не нашел. Похоже, что нет.

– Я, пожалуй, приеду, – сказал он.

Я ответил – нет. Это только затруднит объяснения с милицией. Трубецкого я просил, потому что мне переезжать к нему, – и хватит. И так все осложнялось: менты явно не торопились, и, если Трубецкой появится здесь раньше них, придется как-то оправдывать его присутствие. А мне бы свое оправдать.

Теперь, когда я сделал все, о чем позаботиться надо было немедленно, прятаться стало не за что. И больше не получалось словно бы забывать, что матери твоей звонить мне все-таки придется. Можно было, конечно, предоставить милиции сделать это (как едва и не вышло потом) – но тут уже чувствовалась некоторая подлость. Я должен был сам. Тебе обязан.

Я тянул время и делал вид, что ищу записную книжку, зная заранее, что обнаружу ее на обычном месте. Но вдруг сообразил, что телефон матери ты вполне мог и не записать – ведь прожил там столько лет, наверняка наизусть помнил. И признаюсь: откровенно молился, чтобы все оказалось именно так. Я был честен с собой – я пролистал книжку очень внимательно, но не встретил ни одного номера под твоей фамилией. А если у матери была другая – мне неоткуда было ее узнать. Правда, старый твой телефон мог сохраниться где-нибудь и у меня, в институтских времен еще записных книжках, и я почти уже собрался звонить родителям, просить срочно найти. Но вспомнил, что с тех пор как убрался оттуда, письменный стол занял младший брат, и я лично давал ему добро вышвырнуть все из ящиков. Значит, бесполезно. И разыскивать, видимо, придется все-таки милиции, по бывшей прописке. А их мне не опередить в любом случае.

Но я хотя бы попробовал.

Первые дни по твоей смерти слишком много говорили о том, что творилось с твоей душой ли, астральным телом – кому что нравилось – в эти часы: куда она там перемещалась и где пребывала. Кто-то слышал, стоя у опечатанной двери, тихие шаги в квартире; кто-то сетовал: «Хоть бы форточку открыли – он бы выйти мог». Я не мистик. Если и было что раньше, то после тебя – нет. Я думаю, что совершающееся за гранью, которую ты похерил, сложнее и скорее всего жестче, чем такая болтовня. И все-таки не получается не спрашивать себя, как бы я выглядел перед тобой, когда бы ты и впрямь каким-то образом мог видеть все это. Так вот: я думаю, ты был бы доволен. И эти страницы – не из желания оправдаться.

Потом я почувствовал, что оставаться в комнате больше нельзя. Одолевала тошнотворная, вибрирующая слабость, словно бы послевкусие боли – как после резкого приступа. Теперь меня трясло. От холода. И от страха. Теперь я боялся твоего трупа. Сейчас это может казаться смешным, но действительно боялся, что он появится на пороге.

Я дотянулся до пальто, постаравшись даже не ступить в прихожую, и вышел на балкон. В пачке каталась последняя беломорина. Сорок минут с тех пор, как я набрал «02». Балкон выходил на корпуса больницы для сифилитиков, и подъезд к дому был с той стороны. Никакого движения. Я стоял здесь действительноодин в мире. И против него. В тесной квартире с тем, что вовсе не представлялось мне ни костным, ни окончательно неподвижным. Когда папироса прогорела наполовину, а остаток высыпался на балконный кафель, в дверь, которую я, оказывается, забыл запереть, влетел Трубецкой в косо со спешки застегнутом пальто. Я видел, как он растерялся, когда не увидел меня в комнате. Но даже рукой смог махнуть ему не сразу.

– Ну что? – спросил он.

– Вон, – я кивнул, – посмотри, если хочешь.

Он помотал головой.

– Ты ментов вызвал?

– Вызвал.

– Ну и где они?

– Хер знает, где они. Час уже скоро.

– Так позвони еще раз.

Мне это почему-то и в голову не приходило. Подразумевалось в конце концов, что милиция – не слесаря из ЖЭКа, и происходить там все должно более ли менее четко.

– А действительно, – сказал Трубецкой. – Позвони, чего ты?

Ответила та же девица. Я объяснил, как мог, что мне нужно.

– Щас, – сказала она, – минуту.

У нее не было обыкновения прикрывать трубку. Я слышал, как она говорит в сторону: «Свет! Самоубийство на Короленко передала?» Ответ пропал. Потом она засмеялась.

– Ждите, сейчас приедут. Минут через десять.

Я вернулся на балкон и принялся за «Беломор» Трубецкого. Кажется, мы не разговаривали. Вглядывались в темноту, пока между деревьями внизу не появилась мигалка.

Встречать их я вышел на лестницу. Кутался в шарф и слушал, как они бубнят внизу, заходят в лифт, поднимаются. Их было четверо: двое в форме, двое в пальто.

– Сюда, – сказал я.

– А почему здесь стоите? – сказал тот, который вышел первым.

– Вас ждал, почему. Квартиру показать.

Белая собачья шапка на голове у него сидела сугробом, какие бывают на лапах елей – готовые сползти вниз. Лицо дряблое, с брылями. Потом выяснилось, что он тут командовал.

– Теперь-то все покажете, – сказал он и остановился даже, чтобы смерить меня с ног до головы. Видимо, я должен был испугаться. Я не испугался.

– Ну, куда?

Я пропустил их вперед. Двое сразу протопали в комнату, начальник остался со мной. Шапку снимать он не стал. Второй в штатском держался чуть сзади.

– Вот, – сказал я. – В ванной.

– Откройте сами!

Выкатилось облако пара и заставило всех отступить. Они прикрывались руками и ждали, пока можно будет что-нибудь разглядеть.

– Вода почему течет? – спросил второй.

– Так было, – сказал я.

– Так могли бы закрыть.

Я пожал плечами.

– Воду почему не закрыли?

– Не знаю, – огрызнулся я. – Вы что думаете, я каждый день такое вижу?

– Закрывайте!

Я прошел вперед и завернул кран. Еще раз посмотрел на тебя. Теперь они наконец отважились войти.

– Та-ак, – сказал главный. – Ладно, пошли в комнату. Ты запишешь тут?

– Угу, – сказал второй.

Комнату изучали те, что в форме: сержант с лейтенантом. Любопытства у них на лицах проступило как-то несоразмерно много. Непонятно было, что здесь могло так заинтересовать: грязное белье?

– Милицию вы вызвали? – спросил главный.

Я кивнул. Он посмотрел на Трубецкого.

– А это…

Я заспешил:

– Это мой друг, за пять минут до вас приехал. Я позвонил ему…

– Ясно. Документы есть?

– У меня есть, – сказал я. – У него – не знаю. Я имею в виду – с собой.

Трубецкой достал паспорт.

– Ладно, – сказал следователь и пожевал губами незажженную сигарету, – потом.

Он тоже походил, тоже посмотрел. Переворошил какие-то журналы на шкафу. Я опустился на диван, с Трубецким рядом. Подумал, что работа у них все-таки собачья – не позавидуешь. Хотелось согнуться, голову к коленям, и оставаться так, долго.

– Записки не было? – спросил главный у лейтенанта.

– Нет, не нашли. Кухню еще не проверяли.

Голос у лейтенанта был мягкий и с эдаким петербургским акцентом – как БГ поет. Я заподозрил в нем интеллигента.

– Я уже искал, – сказал я. – Он не оставил.

– Это его квартира?

– Да.

– А вы что тут делали?

– Жил.

– Что, негде жить?

– Значит, негде.

– А прописка есть?

– Здесь?

– В Москве.

– Есть, конечно.

– Где?

– В паспорте написано.

Между каждым таким вопросом-ответом пауза повисала иногда на несколько минут. Тогда они начинали перемещаться, все разом, и потом снова застывали, в новых позициях. Только мы с Трубецким оставались на месте, словно превратившись в центр притяжения. Какая-то безумная пантомима.

– Ну и что у вас тут происходило?

Только тоска осталась во мне, ела меня изнутри. Ей нужен был выход, как гнойнику в запломбированном зубе. Я взорвался:

– А у вас дома что происходит? Ели, спали. Вы чего ждете – пьянок с бабами? Не было. У соседей узнайте.

– Ну-ка спокойнее! С бабами – не с бабами… Квартира его?

– Я отвечал уже: его.

– И что же он, прямо так и пустил?

– Это что, невероятно?

– Платили ему?

– Нет. За квартиру платил. В сберкассе.

– И ключ имели свой?

– Естественно.

– Давайте сюда. И его ключ тоже.

В прихожей второй следователь что-то записывал, прислонив к стене папку с бумагой и постоянно встряхивая ручку. Ему приходилось подниматься на цыпочки и вытягивать шею, чтобы видеть твои руки. Я пошарил у тебя в куртке, вынул все, что нашел в карманах, и сложил рядом на табуретке. В комнате сержант уже выдвигал из шкафа ящики.

– Паспорт, – сказал он.

Главный пролистал, потом бросил на стол.

– Это его записная книжка?

– Слушайте, в паспорте должна быть старая прописка. Это адрес матери – они раньше жили вместе. Я хотел ей позвонить – но тут телефон не записан. Нужно искать ее как-то…

– А вы не беспокойтесь. Все найдем, как положено. Ссадина на щеке – откуда?

– У меня?

– Да, вот.

– Не знаю. Ободрался обо что-то, не заметил.

– Как это можно: пораниться и не заметить?

– Да мне не до того тут было! Что вы так смотрите-то на меня?

Он промолчал, но глаз не убрал. Сержант достал из-за шкафа сумку с пустой посудой.

– Пил он? – спросил главный.

– Ну, скорее нет. Во всяком случае, не в такой мере.

– Ну а почему он такое сделал, как считаете?

Я не стал отвечать. Во рту от курева стало кисло. Второй вышел из прихожей и что-то вполголоса излагал главному. Тот снял шапку, махнул ей пару раз у лица и вернул на место. Потом кивнул лейтенанту:

– Звони в «скорую», пусть регистрируют смерть. И протокол потом составь, с ними обоими.

И тут все-таки возник мой врач. Ты его знал: он не без странностей и остался верен себе. На присутствие милиции внимания не обратил вообще, сразу же сунулся к трупу. Потом хмыкнул, как-то даже довольно, и по-хозяйски прошагал к нам, потирая, как обычно, руки. Подозреваю, что за этим он и приехал: посмотреть – набирался экзистенциального опыта. Это не в укор ему – так. Но и менты к его появлению отнеслись почему-то как к должному. Главный едва взглянул.

– Это тоже мой знакомый, – сказал я. – Он медик, я звонил ему…

– Документы при себе? – спросил лейтенант.

– А как же, а как же… – врач похлопал себя по бокам. Паспорт его имел кожаную обложку. Не то что замызганные наши с тобой.

– А с… – он кивнул на дверь, – с хозяином тоже были знакомы?

– Немного, немного. Заходил иногда.

– Давно его знали? – спросил меня главный.

– Кого? Мертвого?

– Ну а кого?

– Лет десять. Может, двенадцать. Мы вместе поступали в институт. Я доучился, он – нет.

– Работал где?

– В мастерской. Бутафорию делали для кино.

– А в последний раз когда его видели?

– Сегодня утром. Я уходил на работу, часов в десять.

– И он был нормальный?

– Что значит нормальный?

– Ну делал он что, как себя вел?

– Он лежал в постели. И, по-моему, не проснулся.

– А вообще в последние дни?

– Как сказать… Депрессия, конечно, была у него. Дурацкое слово…

– Обнаружили его когда?

– Что-то около одиннадцати.

– Ага. И он был уже мертвый?

Я едва не завыл. Тоска уже забивала мне горло.

– Сейчас он какой? Все было так же.

Он закурил, долго затягивался. Потом подытожил:

– Ладненько.

И Трубецкому:

– Ну а вы…

– А где его одежда? – поинтересовался второй. Я подумал, что перебивать друг друга для них, видно, уже не привычка, а метод.

– Какая?

– Что на нем было, в чем дома ходил.

Все это лежало со мной рядом, аккуратной стопочкой. Убийственная твоя аккуратность. Может, ты не знал еще, зачем в ванную направляешься?

Он перебрал: полотняные брюки с дырой в паху, выцветшая майка, крестик на цветном шнурке.

– А трусы?

Я пожал плечами.

– Там, наверное, рядом с ним.

– Там ничего нет. Давайте поищите!

Все ждали, пока я возился, искал. Перевернул, что мог, но трусов действительно нигде не оказалось – до сих пор ума не приложу, куда они могли исчезнуть. Когда я признался в этом менту, такая мина возникла у него на лице, будто он додумался до чего-то и сейчас по лбу себя треснет. «Ба! Да это же Ниагарский водопад!» Лицо у него вообще было с печатью. Я встречал такие только у рабочих в морге и у некоторых милиционеров. Архетип убийцы. Причина, наверное, одна и та же.

«Скорая» доехала удивительно быстро – куда быстрее стандартных часа с четвертью. Я их почти не видел, они возились там: в ванной, в прихожей – сами по себе. С нами уже лейтенант протоколы писал. Как в романе про гэбистов: злой следователь – добрый следователь. Лейтенант был вежливым. Мне показалось даже, что он мне сочувствует.

Когда дело дошло до места работы, я выдал по полной программе: и патриархию, и Отдел внешних церковных сношений… Это хотя и мало имело отношение к действительности, но совсем уж враньем не было тоже – при случае удалось бы отвертеться. Понял меня и Трубецкой, расписал свою жалкую контору как министерство. Вышел ход конем, я и не ожидал, что так подействует. Видно, контраст сработал: приняли за оборванцев, а оказалось – люди! Главный слышал. И обороты тут же сбавил, вся его дотошность сдулась, как проколотый баллон. С этого момента они будто заторопились свернуться, как-то сразу и все. В общем, верно: поостеречься всегда полезнее, на хрен кому лишняя головная боль. Самоубийство и есть самоубийство. А может, просто уже все сделали, что были должны.

Оказалось, что забирать труп не будет и «скорая». На мгновение я испугался – подумал, что заниматься им не станет вообще никто, что все здесь и оставят так. Но отрезвел: невозможно. Лейтенант писал: такого-то имярек знаю с такого-то года. Спрашивал: правильно? В течение года в связи с семейными осложнениями проживал на его квартире. Двенадцатого февраля ушел из дома утром, около десяти. Вернулся в двадцать три ноль-ноль и обнаружил… Так далее. С моих слов записано верно. Подпишите здесь.

– Ну все, – сказал главный. – Вызывай труповозку и Никитенко с печатью.

– Придется, ребята, с нами в отделение проехать, – сказал лейтенант. – Потом отвезем вас. И давайте адреса, телефоны, где вас искать теперь.

– Запишите его, – я кивнул на Трубецкого. – Я у него буду.

– Осмотр трупа они должны подписать, – сказал второй.

Нас вывели в прихожую, всех троих.

– Труп голый, – бубнил он, – находится в ванной в сидячем положении. Резаные раны на обеих руках…

Я заглядывал ему через плечо. С орфографией у него было так себе.

– Обнаружены одноразовая бритва в пластмассовом корпусе и кухонный нож с деревянной рукояткой…

– Подождите! – я почти закричал. – Откуда нож? Ножа не было, я бы заметил.

– Под ним лежал, – сказал второй и почему-то вздохнул. – Врачи нашли, когда его ворочали.

Я никак не мог сообразить. Что же ты, тупым ножом пытался себя попилить? «Больно стало, сучонок!» – кричал пьяный Широков, когда я рассказал ему об этом. Не выдержал, значит, решил как все – бритовкой!

– Подписывайте! – сказал следователь.

– Ручку дайте.

– Может, вы все-таки посмотрите сначала?

– Я видел.

– Посмотрите еще раз! Я вам прочел, вы должны убедиться.

– В чем?

– Что все записано верно, в чем!

Я подчинился. И в последний раз увидел то, что от тебя осталось (джойбои из морга сваяют потом нечто настолько непохожее, что я едва не крикнул, когда пустили в зал: перепутали!). К телу уже прикасались, осматривали, описывали – и те, кто делал это, приняли на себя все, что оно излучало. Остался предмет, форма, ничего общего с тем сгустком зла и угрозы, в соседстве с которым два часа назад я не в состоянии был справиться с ужасом. Я посмотрел мельком, увидел что-то коричневое под тобой и поспешил отвернуться. Решил: дерьмо – ведь это сопутствует смерти. Позднее узнал, что ошибся – там лежал пласт старого цемента из-под оторванной мыльницы.

– Давайте, – сказал я. – Все верно.

– Спускайтесь вниз, – сказал лейтенант. – И подождите там, у машины, сейчас поедем.

– Тут мои вещи, – сказал я. – Мне бы хоть печатную машинку забрать.

– Это только с родственниками. Мы квартиру опечатываем сейчас – и все.

Если когда-либо мне придется обдумывать убийство, я выберу именно маскировку под суицид. (Уже и сейчас борюсь со странно навязчивым искушением превратить все это в бойкую вещицу, где к концу становилось бы ясно, что описываемая смерть – дело рук автора-протагониста. Сначала, скажем, хлороформ или инъекция обманом – главное, чтобы сердце продолжало работать, выкачивало кровь. Дальше – резать так, чтобы не осталось следа от укола. И отлично бы раскрутилось…) Дело даже не в сумке, которой, как я и рассчитывал, никто не заинтересовался, – значит, вынести, в принципе, можно было что угодно прямо у них на глазах. Грош цена была вообще всей их подозрительности: они не заметили ничего из того, на что действительно стоило обратить внимание. Тапки, например. Тапки-то твои аккуратно стояли в прихожей, а должны бы – либо в ванной, либо у кровати. Тоже, кстати, загадка. Нет, это не к тому, что тебя и впрямь убили. Но и восстановить, что происходило в действительности, – не так просто.

Стоило выйти на улицу, как колотун отпустил, сменился безразличием. Я пинал куски почерневшего льда, пока Трубецкой что-то обсуждал с врачом. Радио работало в милицейском «козле» – «Европа плюс». Шофер спал, положив голову на грудь.

– Сраная жизнь, – сказал Трубецкой и ткнул кулаком в стену, – сраная…

– Как ты думаешь, долго мы там просидим? – спросил я.

– В отделении?

– Угу.

– Да вряд ли. Они вроде успокоились уже.