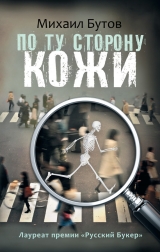

Текст книги "По ту сторону кожи (сборник)"

Автор книги: Михаил Бутов

Жанр:

Сентиментальная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Лампе снял его пальцы с рукава.

– Подождите. Господин…?

– Неважно. Штабс-капитан.

– Ради бога, прикажите врачу: пусть не скрывает – я ведь ослеп? Это не милосердие. Неизвестность хуже.

Лампе не стал обещать.

Пустота, образовавшаяся внутри, требовала одиночества. И Лампе вздохнул с облегчением, когда не обнаружил в хате Закревского, с которым предстояло делить сегодня ночлег. Хозяин, пятидесятилетний казак с тяжелым и властным взглядом, настороженно маячил в дверях. «Дом, – подумал Лампе, – слишком велик для одного. Где его сыновья? Ушли сегодня с красными? Лежат у колодца с распоротой шеей? Или в овине прячутся, дожидаются, пока уйдем мы?»

Он потребовал самогона. Когда хозяин заколебался, потребовал жестче и с опозданием удивился себе: обычно даже то, что жизненно необходимо, совестно было брать силой.

Казак выставил древний штоф и моченые яблоки на закуску. Потом спросил:

– А что, народу-то в станице много побили?

– Не знаю, – сказал Лампе. – Наверное, много. Почему вы стреляли в нас?

– Добро-то наше кому защищать?

– Что же тогда большевиков пустили? Или они добром не интересуются?

– Не знали еще. Да и сил не было отбиться.

– А от нас, значит, были силы?

– Эти утром уходили, собрали всех. Рассказали, как вы в Лежанке пятьсот человек положили. Я-то от кума слышал уже, знаю – не врут. Два пулемета оставили, сказали: пару часов продержитесь, мы вернемся. Как же! Забрали, что могли, – и ветра ищи. Тоже сволочи.

– Но вы предпочитаете их?

– Там кто большевики-то? Три жида? Этих, если что, и в расход недолго. С остальными, голоштанниками, мы уж договоримся как-нибудь. Еще работники будут. А вот с вами-то Бог знает как еще обернется.

Лампе отвернулся, дал понять, что говорить больше не намерен.

«Хамство. Сытое хамство. В Ставрополье такие, как этот, выезжали навстречу: “Уходите! Станица не хочет боя”. Тогда с ними еще считались. И полки ночевали в зимней степи. Они уводят скот, они зарывают хлеб, они хотят смотреть, как мы будем дохнуть с голоду. Или большевики – все равно».

Выть хотелось от этих мыслей. Барство их в сотни раз хуже того пресловутого помещичьего, на которое так безопасно было ополчаться всякому, кто мнил себя поборником общественного прогресса. Откуда эта наглая уверенность в непреложности сермяжных истин, в своем превосходстве, в праве свысока наблюдать, как рушатся государство и вера, преданность которым они так старательно перекатывали на языках? Да, они должны сеять хлеб. Сеять, чтобы есть, а есть, чтобы продолжать род. А потом заботиться о потомстве, которое посеет в свою очередь и в свой черед размножится. А ведь они в церкви каждое воскресенье. О чем молят? О тучности стад и умножении рода. В век и в век. И пусть геенне огненной подпадает все, что может помешать прямо сейчас, в эту минуту, есть и плодиться.

А ты должен верить, каждый день, каждую минуту заставлять себя верить, что здесь – не ради себя, не ради того, чего лишился так или иначе навсегда (ведь к чему удавалось вернуться?), но только и единственно ради них – пусть сытых, пусть самодовольных, пусть наученных к тому же бойко перечислять, чем от рождения виноваты перед ними умирающие тут же, на виду, студентики и гимназисты. Иначе исчезнет – и так порой тонкая до неразличимости – нить смысла, и кровь, которая на тебе, не оправдается тогда уже ничем.

Лампе думал: теперь нам приходится платить. За безмысленное прекраснодушие, за то, что с готовностью, с упоением самоистязания уверовали сами в свою виновность, даже не задумавшись, откуда идет подсказка. Но нет: он, Николай Лампе, так и не смог себя убедить, что есть в чем каяться перед ними ему самому или тем, кто был ему дорог. А ведь пытался, будучи юн, и пытался самозабвенно, ибо не существовало другого способа не быть изгоем среди сверстников по возрасту и сословию, кроме постоянного вслух покаяния при виде любого пьяного мужика (но только, благодарение Богу, друг перед другом: зайти дальше не позволяло эстетство, модное, по счастью, почти как социализм). Но чем бы, еще по-детски ценя солидарность, ни бравировал в застольных речах, внутренне тогда уже твердо стоял на своем: не видел и не желал видеть в чужом бесстыдстве доли вины ни отца своего, строительного инженера, пропадавшего по восемь месяцев в глуши, сооружая мосты, ни даже, например, богатого крестного, отписавшего на старости три четверти состояния почему-то губернскому почтовому ведомству. А повзрослев, узнал, что цена такой свободе одна всегда и везде: отчуждение. Только уже не от гимназической компании, но от сословия, происхождения, национальности. Какими бы ни были причины, но дворянство, чин, образование становились словно бы новым первородным грехом, заранее порочащим каждого, кто к ним причастен; в той атмосфере, которой все тогда дышали, даже в утверждении «я – русский» уже слышался (и не без оснований) намек на некие имперские притязания. Может быть, еще и поэтому, к вящему удивлению семьи, Лампе выбрал для себя армию: там, казалось, понятия будут традиционно четче определены, а воздух – чище.

Выпив полторы стопки, он понял, что благоразумнее остановиться: тоска не уйдет, напейся хоть вдрызг. Обмякнув у стола среди грубых, быстро отяжелевших вещей, Лампе рассматривал криво наколотую на гвоздь в стене открытку четырнадцатого года, где усатый солдат в хорошем обмундировании рассасывал, надув щеки, трубку величиной с кулак. Такие открытки вместе с теплыми носками и вязаными рукавицами рассылали под церковные праздники солдатам городские дамы. Похожую, с шутливым восьмистишием на обороте, однажды отправила ему мать. Цене вещей он еще не успел научиться тогда, и открытка затерялась. А теперь Лампе думал, что как-то слишком просто, незаметно свыкся с тем, что реальный образ матери растворился в накатывавших девятых валах этих лет, истончился, стал бесплотно-светел и мертвенно-чист. Уже ни лица не вспомнить в точности, ни речи, ни линий фигуры. Если что и осталось – только память осязания, как о некоем теплом облаке, прежде всегда сопровождавшем, разлученность с которым научила тут же, что мир есть одиночество.

Однажды он обнаружил, что способен без отчаяния думать о том, что она, быть может, ныне уже не жива. И с тех пор ему проще стало считать так. Разлука, в конце концов, тоже род смерти. Если Бог на их стороне, если ему суждено еще когда-нибудь найти ее – ничто не отнимется от радости их встречи. Только никто здесь даже не представлял, что в действительности происходит сейчас в почти уже сказочном Петербурге. Слухи же, если хоть третья часть их была оправданна, всякую надежду равняли с безумием.

Мысли его не текли, но левиафаново поднимались откуда-то из темной глубины, долго неподвижными оставались на поверхности – он успевал по многу раз прочесть каждую, – а потом так же медленно, как в масло, погружались опять во тьму. Но опьянение уже проходило, и заглушенная на время душа понемногу брала свое беспокойством, сродным лихорадке. Лампе суетно оделся, вышел. На фоне залитого лунным светом неба резко чертился силуэт колокольни.

Князя положили у аналоя, поставили три свечи в изголовье. Хоронить будут перед рассветом, тайно, чтобы озлобленные станичники не смогли потом надругаться над могилой. Через неделю ни одна душа не вспомнит, где остался в неродной земле георгиевский кавалер штабс-капитан Чичуа. Только Дина, быть может.

Коленопреклоненную ее фигуру Лампе, войдя, заметил возле кануна. Если она и молилась, то молча, но Лампе полагал – нет, ибо знал, что крайняя скорбь подобна сну, и не стал подходить ближе: святотатством было бы врываться в такую отрешенность.

Он вспоминал Чичуа веселого, с которым вместе справляли в Новочеркасске Рождество. Многим казалось, что князь создан для войны. Но Лампе думал иначе. С первых дней знакомства его поразила в мингрельце способность, принимая на себя и деля с другими всю тяжесть фронта, всю его грязь и жестокость, сохранять отдельной и незатронутой внутреннюю свою ткань, одухотворенную и в высшей степени человечную. Лампе даже усталым никогда его не видел: глаза не потухали, как бы ни было измучено тело.

Ветер раскачивал дверь, и пламя свечей то и дело стлалось, отрываясь от фитиля. И вдруг на глазах у Лампе огонь быстро метнулся в противоположную сторону, как если бы кто-то проходил мимо. А еще через мгновение дверь замерла, словно остановленная рукой, и тут же снова пришла в движение, набирая размах.

Случайность…

Они накладываются одна на другую, думал Лампе, а ты воображаешь связи и рисуешь фантастические картины. Ведь любые две точки в конце концов – это уже линия. А за тремя начинаешь угадывать силуэт.

Или – нет? Или мы так привыкли искать всему какие-то иные объяснения, мнящиеся основаниями разума, что отучились различать то, что дано сразу открытым, таким как есть? А мертвые действительно приходят и пытаются предупредить, встать между тобой и смертью, как тот подпоручик в сне Чичуа? Что видел Лежнев? Кто стоял между ним и каменным домиком возле ростовского моста?

Лампе наконец спросил себя, отчего так опасается расстаться с личиной скептика, самим же и выбранной в случайном, в общем-то, разговоре. Ведь он воспитан в строгой церковности, никогда не мыслил об атеизме и существование по смерти привык считать необходимым в цельной картине мира. Он доверял и доверяет до сих пор духовному видению тех, кто учил об этом. А они, оберегая тайну, ибо свет на нее – удел времен последних, ее контуры всегда обозначали твердо.

– Но я, – сказал Лампе, – хотел оставаться трезвым. Я считал себя солдатом. Многое было не моим делом. Мертвые были не моим делом. Я должен был делать простые вещи, и, чтобы делать их как надо, важно было оставаться трезвым. Предмет насмешек: унтер-офицерское мышление. Пусть так. Когда-то и в этом был смысл. Просто прежние смыслы не определяют больше вещей, а прежние принципы больше не к чему приложить.

Девушка у креста вздрогнула и испуганно обернулась: оказалось, он думает уже вслух.

Быть может, мы еще не понимаем до конца, с чем воюем, какие силы пришли в движение, так что и мертвые в этой борьбе покоя не имут и возвращаются (а сны – предел близости между нами?). Или же попросту настолько обречены здесь, что заранее стирается грань, разделяющая два мира…

Но именно в том, как обернулись пророчеством те закоцитные предостережения, мерещился теперь словно бы намек, туманное обещание особой значимости каждому их шагу.

Дежурившая у дверей лазарета сестра спала, уронив голову на сложенные руки. Две толстые пасхальные свечи – оброк с попа – освещали только проходы между просторными классными комнатами, и Лампе пробирался почти на ощупь. Константинова он отыскал по звуку: прапорщик царапал ногтями закрывавшие лицо бинты. От мерности его движений на Лампе повеяло безумием.

– Вы слышите меня?

– Штабс-капитан? Вы приходили уже.

– Что врач?

– Знаете, я решил. Если пойму, что ослеп, я убью себя.

– Прекратите. Даже если так, вас отправят в тыл, за вами будет уход. Кончится война – вполне возможно, что вам вернут зрение.

– Скажите, штабс-капитан, – Константинов перешел на многозначительный шепот, – я ведь больше не солдат, во мне бесполезно поддерживать боевой дух, так что скажите честно: вы еще надеетесь, что действительно будет когда-то конец, и мир, и, главное, место в этом мире для нас с вами?

Лампе не стал отвечать.

– Вы в Бога-то верите? – спросил прапорщик.

– Да. По крайней мере считал так.

– Я боюсь не беспомощности. Но бесполезности, понимаете? У меня нет никого. Мать умерла, давно уже. Братья неизвестно где. Может быть, в Москве. Оба учились там, когда все это началось. Я думал: если мы дойдем – пусть не удержимся, но хотя бы дойдем, – будет, может быть, какая-то возможность вытащить их оттуда. А потом понял: мы же никому не нужны! Откуда я знаю, что мои братья не отвернутся от меня просто за то, что я был здесь и делал, что делал?

Он подался вперед так сильно, что вот-вот мог потерять равновесие. Лампе держал наготове руку, чтобы его поддержать.

– Слушайте, но мы-то… знаем ведь, что под Христовым знаменем! И раз принять нас некому больше, то умереть мы должны успеть здесь, на поле, а не слепцом в провинциальном городе и не в большевистской тюрьме. Великая милость для нас эта война, открытая дверь. Потом-то – ад останется. Настоящий, который обещан. Лучше уж по мытарствам… Вы понимаете меня?

– Да, – сказал Лампе. – Думаю, что да. Но не знаю, я не уверен, что все вот так…

И вроде бы некая догадка все время опережала ум, дразнила тенью.

– Послушайте, вот когда вы там были с князем, все, что он делал, это было, по-вашему… от Него?

– Как – от Него?

– Ну… Не показалось вам, что его влечет что-то? Буквально какая-то сила?

– Но он же был уверен, что там Дина!

– Да. Но кроме этого?

– Я не понимаю…

– А у церкви: вы бежали к юнкерам, потом пулемет… Была хоть какая-то возможность укрыться не на крыльце, где-нибудь еще?

– Я же объяснил. На площади все уже простреливалось…

Лампе поднялся. Наверное, не следовало приходить. Он не знал и сам, чего в конце концов надеялся добиться от этого перечеркнувшего себя человека. Только смутное беспокойство и привело, ощущение упущенного, ускользнувшего и непонятого.

Кто-то заворочался рядом, чиркнул спичкой. Кровь на лице прапорщика кое-где уже проступила пятнами сквозь бинты.

– Уходите? Подождите! Скажите им: пусть хотя бы перебинтуют. Все присыхает…

– Они спят, – сказал Лампе. – Уже ночь.

Теперь армия двигалась по нескольким направлениям, почти в постоянном соприкосновении с противником. В суматохе мелких, на несколько верст, прорывов и отступлений трудно было оценить общее положение. Но почти всегда в конце дня поступали известия о значительном в целом продвижении. Вдохновение удачи носилось в воздухе и передавалось, умножаясь. На этом фоне Лампе темнел непроницаемо.

Со дня смерти князя, с той ночи его уже не оставляло ощущение отпадения от истины, неизбежно для человека духа выливающееся в мучительное отчуждение от собственного бытия. Внутренний этот разрыв порой проецировался даже вовне, становился зримо виден как обстояние вещей тонкой областью темноты. Пытаясь разобраться в себе, Лампе вязнул в вялых предмыслиях и ясно чувствовал только вкус фальши, обнаруживающейся теперь в той ажурной архитектуре нанизанных друг на друга представлений о должном, воспоминаний и фантазий, которую, нуждаясь в опоре, он кропотливо творил в себе, с тех пор как убедился, что чужим стало все по ту сторону кожи.

Теперь же не за что стало зацепиться ни глазам его, блуждающим по вещам, ни тому оку, что смотрит внутрь. И тусклостью этой подогревалось в нем постоянное глухое раздражение, все чаще приводившее к вспышкам ярости, обуздать которые он не мог, да и не хотел. Подчиненные его стали отводить глаза. Он же, все глубже погружаясь в разобщенность, все более уверялся, что в себе самой она заключает как бы и основания своей окончательности, невозможности избыть это тягостное отчаяние, бывшее, значит, не ожиданием вести, но самой вестью. И уже нельзя было ошибиться в том, что она обещает. Штабс-капитан Лампе принял мысль, что ему суждено умереть.

В Некрасовской, оставленной большевиками только накануне, добровольцев встречали радушно: из хат бежали женщины, несли хлеб и крынки с молоком. Станичники вывели навстречу колонне, изрядно избив сперва, двух нерасторопных комиссаров, не успевших уйти вместе со всеми. Теперь они стояли – русский, по виду из северян, и рядом низкорослый еврейчик, – гордо задирая подбородки, решив, видно, с презрением смотреть смерти в глаза. «Ради чего?» – лениво подумал Лампе, маршируя мимо. И вдруг понял, что знает ответ.

Обоих, не дожидаясь темноты, расстреляли в перелеске неподалеку. Станичники отказывались хоронить: «Нехристи! Пущай черт им за упокой поет!»

В тесной, маленькой хатке на краю оврага пьяненький пожилой казак вовсю уже пел, протяжно и зычно. Переводя дух, колотил себя в грудь ладонью: «Вот так! За Россию… и я пойду! А то как же, за Россию!» – «Противно, – сказал Лампе, – перестаньте». Но тот предпочел не услышать. А может, действительно был глуховат.

Вечером вдвоем с Закревским они вышли проверять караулы. Весь день Некрасовскую обстреливали: по близким лескам и болотам рассыпалось множество небольших вражеских групп; но как только стемнело, воцарилось спокойствие. В укрытой станице ночь казалась теплой, но на лугах, у реки, ветер забирался под одежду и моментально студил до дрожи. Лампе обрадовался возможности отдохнуть, когда, обойдя первую линию, они наткнулись на давний, поросший уже окопчик.

Самокрутку Закревский сооружал неумело: слишком долго и слишком старательно; та все-таки рассыпалась, прежде чем он успевал поднести ее к губам. Чертыхнулся, начал новую.

– У вас сны здесь бывают? – спросил Лампе. – О чем?

Подпоручик протянул ему простой, без выделки кисет.

– Желаете?

– Знаете же, что не курю.

– Знаю, – улыбнулся Закревский. – Но вежливость-то превыше всего. Тут уж я с детства ох как вышколен. Отец у меня был особенно чувствителен к этим вопросам. Он в деревне свору держал: это у нас потомственное, жили-то бедно, хуже крестьян, но собак не продавали никогда. Так не дай бог мне было замешкаться, не предложить вовремя гостям сесть или, еще хуже, за обедом что-нибудь схватить вперед сестры – тут же запрещалось неделю появляться на псарне. А я так привязан был к собакам, что предпочел бы плетку…

Он наконец втянул дым и тут же закашлялся, прижав к горлу ладонь.

– Самосад. Папирос бы. А сны… Мне как-то перед войной попалась книга: там доктор, немчура, объяснял сновидения с точки зрения – как бы это сказать? – венерической. Будто все, что нам снится, связано, оказывается, с половым влечением. Притом не просто с влечением, а с таким именно, которого сами в себе мы как бы и не осознаем, а оно все равно где-то там действует.

– И вы в это верите? – спросил Лампе.

– Ну не то чтобы убедился, но интересно же. Получалось, что женщины у меня теперь будут как на ладони, вся их подноготная, раз уж у них заведено сны пересказывать. Да и в себе занимательно покопаться. Но знаете, с тех пор – как отрезало. Спишь не так, конечно, как пьяным бывает, какое-то ощущение времени сохраняется, но чтобы образы, сюжеты – никогда.

Он помолчал, разглядывая небо. Потом вздохнул.

– Смотри-ка, все забыл.

– Что?

– Звезды, созвездия. А в гимназии ведь высший балл имел. Телескоп даже сооружали, с учителем.

– Неужели совсем?

– Ну, пояс Ориона еще узнаю. Значит, выше Бетельгейзе, верно? Дальше Альдебаран, Регул. Персей где-то здесь должен быть – там звезда Алгол: красная, звезда смерти.

– Это ведь арабские у них имена? – спросил Лампе.

– Всякие. У некоторых халдейские еще. Представляете, сколько веков!

Толщу времени Лампе вообразил себе почему-то как беспросветную, бесконечную воронку. И поежился.

– Продрогли? – Закревский ловил пальцами прилипшую к губе табачную крошку.

– Черт! Задувает даже здесь.

– На ходу согреемся.

– Куда там на таком ветру.

– Что, не хочется вылезать?

– Честно говоря, не очень, – признался Лампе.

– А я к холоду равнодушен. Оставайтесь. Я пройду вперед, потом захвачу вас.

Доверяя Закревскому вполне, Лампе не заставил себя уговаривать. Но все происходившее с ним в эти дни подспудно, должно быть, подтачивало и отшлифованное бесчисленными днями фронта умение владеть собой. Он знал, что спать нельзя – окоченеешь; повторил это себе несколько раз, приказом – и все-таки задремал, едва остался один. Вроде бы и глаз он не закрывал, но пейзаж, бледный в свете медленно одолевавшей высоту полной луны, стал вдруг виден так, словно окопчик обернулся холмом. Только что Лампе смотрел вровень с землей, сквозь тонкие линии стелющейся по ветру травы, а теперь пологий речной берег, такой же с другой стороны, уходящая вдаль плоскость полей – все развернулось перед ним подобием огромной карты. Более того, ощущалось исчезновение горизонта: казалось, будь света чуть больше – разглядел бы за перелеском и пройденную сегодня Усть-Лабинскую, и Кореновскую, где двенадцать человек его роты легли в атаке на бронепоезд, и дальше, дальше, в уменьшающейся до неразличения перспективе. Но еще, прежде чем успел удивиться случившейся метаморфозе, штабс-капитан почувствовал чье-то присутствие рядом.

Одетый в нечто, напоминающее английский военный френч, он сидел на земле в метре от Лампе. Отчетливо штабс-капитан видел только пальцы, сцепленные на коленях, – остальное же было словно чуть смещено относительно самого себя, как предметы в расстроенном дальномере. А если пробовал разглядеть одежду – расплывались уже пальцы; вообще всякая попытка сфокусировать взгляд на какой-нибудь детали сразу вела к потере других. Лампе пришлось сделать усилие, чтобы заставить себя взглянуть ему в лицо. Но глаза оказались человеческими, живыми.

– Я… – Лампе поперхнулся. Вмиг пересохшее горло даже гласные сводило на шип. – Я скоро буду там? С тобой?

Убитый князь отвечал вполне обыкновенно, двигал губами.

– Время не таково, каким мы его мыслили. Знать будущее не дано никому. Кажется, им можно владеть. Но те, кто способен, – не здесь.

– Погодите… Подожди. Куда ты был ранен?

Показал, коснулся пальцами основания шеи.

– Боль, страх – были?

– Нет, сразу.

– А потом?

– Ни к чему.

Лампе остро чувствовал недозволенность любопытства, словно бы постыдность вопросов, что теснились сейчас в голове. И вместе с тем – безмерность тайны, раскрывающейся навстречу, предельную напряженность жизни, линия которой мгновенно сошлась в точку, чтобы разворачиваться снова в мире, прежнему уже не подобном.

– Но ведь тебя пытались предупредить. И еще, я знаю, Лежнева.

– Это не предупреждение. Не так-то просто вклиниться в ход вещей.

– Тогда зачем вы приходите?

Все та же азийская печаль в улыбке.

– Самое страшное здесь – что слишком ясно видно, как намертво все мы связаны друг с другом.

– А место? Лежневу и тебе – показали ведь место?

Князь кивнул.

– Просто события, в сущности, происходят раньше, чем мы к ним прикасаемся.

Лампе потерял дыхание.

– Тогда… тогда назови мое.

– Овраг. Там, у реки.

– И уже… я ничего уже не могу изменить?

Подумал: «Неужели я о себе? Вот так, спокойно?..»

– Я не знаю всего. Но похоже, что доля свободы все-таки остается – всегда, даже в совершившемся. Поэтому предсказания невозможны.

– Значит, все же… не предрешено?!

– Ты не понял. Только ты решаешь.

Время, получившее предел, становилось скользким, как рыба в ладонях. «Я должен спрашивать, – торопил себя Лампе, – спрашивать о том главном, что ему уже известно, а мне теперь предстоит. Еще – о матери. Еще – существует ли воздаяние…» И все не решался начать. Выдавил только:

– Почему вы так близко? Ведь должны быть дальше, много дальше?

– Не мы, – сказал князь. – Вы…

И тут же, будто Лампе мгновенно обрушился с высоты, способность видеть сразу вернулась к привычной скудности, ограничилась снова травой, дальними огнями сквозь, темной массой леса чуть в стороне: большое тело Закревского появилось над бруствером и перевалилось вниз.

Лампе прижал пальцами веки и ждал, пока синие и зеленые пятна медленно уплывут вбок.

– Вы что-нибудь видели?

– Все в порядке. Прошел вторые посты.

– Нет, сейчас, здесь.

Подпоручик пожал плечами.

– А что? Эй, да вы, должно быть, уснули!

Часы у него играли «Августина», когда открывалась крышка. Лампе спросил:

– Трофей?

И выбрался из окопа первым.

Близкий взрыв разбудил станицу за несколько минут до полуночи. Выбежав на крыльцо, тщетно пытаясь попасть на ощупь в рукав шинели, Лампе обнаружил слепую толчею наталкивающихся друг на друга темных фигур; всякая новая версия происходящего, которую время от времени кто-нибудь неразличимый в спешке выкрикивал, пробегая мимо, напрочь опровергала предыдущую. И только через четверть часа положение более или менее прояснилось.

Большевики взорвали мост, сильные их части подошли к переправе с той стороны реки, и высланный вперед Дроздовский полк оказался отрезан от остальной армии. Говорили, что и крестьянам с окрестных хуторов они раздали оружие. Как солдаты те не представляли собой, конечно, ничего, но и простой объем пушечного мяса в расчет нельзя было не принимать.

Бегом выводя роту к реке, Лампе отметил, что от оврага отделяют его добрых две сотни метров, на которых разворачивались теперь алексеевцы и юнкера. Значит, если, как скорее всего и случится, атаковать придется напрямую по двум бродам, оказаться там он вроде бы не должен.

Наперед зная, что ответа не найдет, он не спрашивал себя о реальности пережитого сегодня в дозоре. Но чувствовал, что, сон или явь, разговор с мертвым Чичуа несомненно имел в себе некий ключ к тому несоответствию, о которое до сих пор разбивались любые его попытки что-то объяснить себе. Ведь оба они – и князь, и Лежнев – тоже были сперва достаточно далеко от назначенного им места. И направились туда оба в конце концов все-таки по своей воле. Так или иначе, ни убежденность юнкера в обязательности геройства, ни даже любовь Чичуа не были обстоятельствами, не оставлявшими выбора вовсе.

А казалось, будь их смерть действительно предопределена, такие силы вступили бы в действие, что не должны допустить и тени возможности уклониться. Если же нет – то куда больше тех двоих свободен он, Лампе, ни к кому больше не привязанный здесь и воевавший уже довольно, чтобы знать, что подвиг, если смотреть трезво, часто бывает лишь украшением глупости. И не достаточно ли просто сказать себе, что не его черед сегодня во что бы то ни стало рисковать головой, даже за ближнего? Ведь всего только и нужно: удержаться, не свернуть туда, влево, к оврагу…

Примчавшийся вестовой сообщил, что большевики прибывают эшелонами из Екатеринодара и приближаются к Некрасовской с тыла. Выход один: форсировать реку и пробиваться. У Лампе заныли зубы при мысли, что предстоит оказаться по пояс в мартовской воде.

Первыми поднялись алексеевцы. Но едва их цепи вышли на береговой откос, четыре пулемета разом замолотили на той стороне. Фигуры людей, прижавшихся к голому песку, для пулеметчиков стали мишенью проще учебной. Теперь начинался расстрел.

Лампе прикинул: выйти ко второму броду, вызвать на себя огонь, тут же отойти, постаравшись сократить потери. Если два пулемета на время переключатся на них, хоть кто-то там, на откосе, сумеет выбраться. Он снова покосился влево: нет, даже если атака захлебнется, от оврага они останутся далеко, еще дальше, чем сейчас. Потом оглянулся назад, на готовую к броску роту, и вдруг на долю секунды увидел своих людей так, будто они уже изувечены железом: увидел кровавую коросту вместо лиц, лохмотья кожи, вывернутую наизнанку плоть… Штабс-капитан подавил судорогу, провел рукой по лицу, отгоняя наваждение. Отвлекающий маневр! Половину людей можно оставить на таком маневре!

– Рота! – Он кричал хрипло, голос едва подчинялся. – Выручаем студентов! Под огонь не лезть, на берегу не ложиться – сразу отступаем!

Ему никогда не удавалось вспомнить свой первый шаг, сам тот миг, в который вставал под огнем в атаку. Вот и сейчас он обнаружил себя уже бегущим, а песчаный берег, где больше не прикроют даже низкорослые кусты, пока еще цеплявшиеся за одежду, становился ближе с каждым шагом. Но ум оставался холодным, а мысли – короткими и точными. А в памяти всплыли слова юнкерского поручика о том, что ткань мира видится тоньше перед боем. Лампе заметил: предметы, как он видит их сейчас, действительно приметно отличаются от того их облика, к которому привыкаешь в обыденности. И понятий, готовых для этой перемены, не нашлось. Казалось, что появляется в вещах некая новая продолженность, будто пространству добавляется измерений, уже не зрению открытых, но иному, не осознанному пока видению. А вместе с тем каждый куст, каждый бегущий человек, даже луна и сама темнота как бы дробились, представлялись теперь массами мелких, отчетливо различимых частиц, собранных в подобия единств лишь какой-то моментальной прихотью природы. «Песок, – вдруг сказал про себя Лампе. – Мы – песок. Известь».

Он повел роту по узкой ложбине меж двух невысоких вытянутых холмов. Расчет оправдался: два пулемета работали теперь исключительно по ним. Первый, способный обстреливать ложбину, бил почти наугад: луна оставалась за холмом, здесь было темнее, чем на открытых местах, и силуэтов их с той стороны скорее всего не различить. Другой же, от которого холм их пока еще прикрывал, старался заранее отрезать им путь к правому броду, заставлял забирать все левее, чтобы вынудить в конце концов выйти на тот же песчаный пляж, где попали в западню соседи.

Черные фигурки бежали уже от реки назад, в степь. Значит, рота сделала что могла и Лампе следовало командовать отступление; но атака уже несла корниловцев, и повернуть их было больше не в силах штабс-капитана. Он увидел, как падает замертво лицом в землю бегущий чуть впереди Закревский. А когда в следующее мгновение сам оказался на берегу, из-за реки заговорили уже не пулеметы – ударила на картечь артиллерия.

Пройдя над землей на высоте человеческого роста, первый заряд влип, чавкнув, в откос. Впервые Лампе видел воочию, как человеку на ходу отрывает голову. Тем же, кого не смело сразу, оставалось теперь только вцепиться в землю. Пересилив крупную дрожь в руках, из-за которой и опереться на них удалось не сразу, Лампе заставил себя приподняться и быстро огляделся. Назад, вверх по склону, теперь нечего было и пытаться: накроют всех двумя залпами, едва начнешь карабкаться. Но и здесь, на песке, времени им отведено немногим больше. И только впереди, метрах в ста дальше по берегу, виднелся выступающий отлог. Их единственная возможность.Картечь с визгом врезалась в землю в нескольких метрах от штабс-капитана. Кто-то дико закричал рядом. Пушка, должно быть, располагалась выше, чем пулеметы, и могла бить прямой наводкой даже по лежащим. Но там не спешили – пристреливались.

Лампе крикнул изо всех сил, надеясь, что хоть кто-то услышит сквозь пулеметный стук; махнул рукой, указывая направление. Но третий залп лег в самую середину ползущей роты. И с этой минуты он уже не думал, остался ли кто-нибудь, чтобы следовать за ним, – полз вслепую, долго не различая ничего в облаке песка и реве новых ударов. Потом издалека наконец-то ударила своя артиллерия. Что-то взорвалось на том берегу, осветило голубым огнем небо, множество тел, скорчившихся на песке. В странном этом, мертвенном и дрожащем свете показалось сперва, что больше нет живых. Но нет: один, другой еще пытались двигаться между десятками неподвижных.