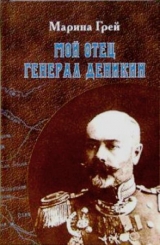

Текст книги "Мой отец генерал Деникин"

Автор книги: Мария Грей

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)

«Милая моя, любить ребенка больше, чем Асю? Я не знаком с родительской психологией, но думаю, что это невозможно. Я, скорее, боюсь другого: найдется ли в сердце, совершенно и прочно занятом, маленькое местечко для другого существа… Впрочем, кровь говорит сильнее, чем рассудок. Посмотрим».

Голос крови действительно взял свое, и в сердце Деникина нашлось место для родительской любви. Увы! Моя мать всегда опасалась (впрочем, совершенно напрасно), что это «место существует за счет любви к ней»…

4(17) марта 1917.

(Николай II отрекся от престола 2 (15) марта.) «Дорогая моя! События развернулись с неожиданной быстротой и с грозной силой. Дай Бог счастья России.

Собирался приехать в отпуск около 12–13. Теперь опять нельзя. То есть, вернее, отпуск будет зависеть от того, переживем ли мы безболезненно начало нового периода своей истории. В такие дни каждый начальник должен быть на месте и исполнять свой долг». 8 (21) марта 1917.

«Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но, в общем, войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенные течения:

1. Возврат к прежнему немыслим.

2. Страна получит государственное устройство, достойное великого народа.

3. Конституционная, ограниченная монархия.

4. Конец немецкому засилью.

5. Продолжение войны до победного конца.

Моим всегдашним искренним желанием было, чтобы Россия дошла до своих целей путем эволюции, а не революции. Надежды не оправдались. Темные силы, старавшиеся в безумии своем повернуть к… ускорили развязку. Теперь только одного нужно бояться: чтобы под флагом освободительного движения грязная накипь его не помешала конституционному успокоению страны.

Какое счастье было бы для России, если бы «круг времен» замкнулся происшедшей в столице трагедией и к новому строю страна перешла бы без дальнейших потрясений!

Участок земли? Хорошо бы приобрести где-нибудь на Черноморском побережье. Еще лучше с маленькой усадьбой. Но время теперь несколько неподходящее. Впрочем, если бы что-нибудь подвернулось, требующее единовременного расхода не более 10000 рублей, можно бы рискнуть. После войны снять временно «меч и кольчугу», обратиться в Цинцината и садить капусту! Это великолепно, увлекательно. Только, может быть, капусту не садят, а сеют? Ты не знаешь?

Улыбнулась? Милая. Вот этого-то мне и нужно было».

5 (18) апреля 1917.

«Уже несколько дней в пути мои вещи [генерал Деникин в Могилеве. Он был неожиданно назначен начальником штаба генерала Алексеева, Верховного главнокомандующего]. Я лично смотрю на свой необычайный «подъем» не с точки зрения честолюбия, а как на исполнение тяжелого и в высшей степени ответственного долга. Могу сказать одно: постараюсь сохранить доброе имя, которое создали мне стрелки, и не сделаю ни одного шага против своих убеждений для устойчивости своего положения». 10 (23) апреля 1917.

«В той тяжелой, нервной обстановке, в которой я живу, среди той огромной и страшно ответственной работы, в которую я ушел, мне нужен луч света. Мне нужна твоя теплая ласка… Теперь я живу не в управлении, имею две большие, приличные комнаты».

21 апреля (4 мая) 1917.

«Горизонт не проясняется. Все еще политическая война бушует на грани здравого смысла. Остановимся или перевалит?» 4(17) мая 1917.

«Перемена военного министра (Керенский заместил Гучкова), несомненно, отразится на всей высшей военной иерархии.

Почему нельзя приехать? Конечно, можно, раз есть знакомые, где можно остановиться. Я только задерживаю радостное событие на некоторое время, так как служебная обстановка может в любой день в корне измениться, да в такой степени, что можем разминуться…

Асенька, какая там частная квартира? Я живу в том доме (рядом со штабом), в котором жил раньше бывший государь: Главковерх, я, секретарь и адъютанты».

14(27) мая 1917.

«Медленно, но верно идет разложение. Борюсь всеми силами. Ясно и определенно стараюсь опорочить всякую меру, вредную для армии, и в докладах, и непосредственно в столице. Результаты малые… Но создал себе определенную репутацию. В служебном отношении это плохо (мне, по существу, безразлично). А в отношении совести покойно. Декларация воина-гражданина [Керенского] вколотила один из последних гвоздей в фоб армии. А могильщиков не разберешь: что они, сознательно или не понимая, хоронят нашу армию?

Ежедневно передо мной проходит галерея типов: и фактически (лично), и в переписке. Редкие люди сохранили прямоту и достоинство. Во множестве хамелеоны и приспосабливающиеся. От них скверно. Много искреннего горя. От них жутко».

? мая 1917.

«Временное правительство, относясь отрицательно к направлению Ставки, пожелало переменить состав ее (Брусилов заменяет Алексеева). Ухожу и я, вероятно, и оба генерал-квартирмейстера. Как странно: я горжусь этим. Считают – это хорошо, – что «мало гибкости». Гибкостью у них называется приспособляемость и ползание на брюхе перед новыми кумирами. Много резкой правды приходилось им выслушивать от меня. Так будет и впредь. Всеми силами буду бороться против развала армии.

Странно уже совсем: предложили должность командующего фронтом, отказался наотрез. Предложили должность Главкосева, отказался наотрез. Предложили Главкозапа – полусогласился, указав, однако, что мое отрицательное отношение к гибельным экспериментам с армией нисколько не изменится.

Назначение мое на такой высокий пост было бы крайне непоследовательным… Пост более скромный – командарма – удовлетворило бы меня вполне. А тебя?

Низко кланяюсь и прошу исполнить Твое обещание – прибыть в Могилев… Жду с невероятным нетерпением».

Асе удалось прибыть в Могилев до отъезда своего жениха в Минск, где размещался штаб Западного фронта, которым он командовал.

25 июня (8 июля) 1917.

«Крайне медленно, с большим трудом и с большими трениями налаживается боевая работа. Едва ли не самая неблагодарная почва, вспаханная успешными руками противогосударственных и пораженческих элементов, оказалась на моем фронте.

Будет ли толк? Несомненно. Должна армия переболеть. Не может быть длящаяся анархия».

28 июня (11 июля) 1917.

«Сегодня вернулся с фронта, где был с Керенским. Он произнес поистине вдохновенную речь комитетам. В газетах она переврана и бледна. Впечатление, несомненно, произведено».

23 июля (5 августа) 1917.

«Когда поезд нес нас на историческое заседание 16 июля, я беседовал со своими, я сказал своему начальнику штаба Маркову:

– Страшно интересное время, профессор, захватывающее… Но все-таки хорошо бы хоть маленький уголок личной жизни…

– Помилуйте! Какая уж личная жизнь, когда делаешь историю.

Вот так открытие. Я и не заметил, как подошли к «истории». Профессор преувеличивает».

30 июля, на другой день после «исторической конференции», Брусилов был смещен, его заменил командующий Юго-Западным фронтом генерал Корнилов. Деникин должен был покинуть Минск и принять командование Юго-Западным фронтом в Бердичеве.

17(30) августа 1917.

«Борьба продолжается. Открытая, тяжелая, в которой нервы напрягаются до последней крайности и чувствуется страшная усталость. Мне тяжело».

29 августа (11 сентября) 1917.

«Родная моя, начинается новый катастрофический период русской истории.

Бедная страна, опутанная ложью, провокаторством и бессилием.

О настроении своем не стоит говорить. «Главнокомандование» мое фиктивно, так как находится под контролем комиссаров и комитетов.

Невзирая на такие невероятные условия, на посту своем останусь до конца.

Физически здоров, но сердце болит и душа страдает.

Конечно, такое неопределенное положение долго длиться не может. Спаси Бог Россию от новых смертельный потрясений.

Обо мне не беспокойся, родная: мой путь совершенно прям.

Храни Тебя Бог.

А. Деникин».

Едва Деникин отправил это письмо, как вместе со своими основными подчиненными был «смещен» комиссарами и брошен в тюрьму.

Глава XI

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Камера № 1. Площадь 7 м2. На окнах решетки. В дверях – глазок. Походная кровать, стол и табуретка. Марков заключен рядом, в камере № 2. Я слышу, как он ходит большими нервными шагами. Три шага от одной стены к другой. Я делаю семь шагов, по диагонали. Снаружи шум, сначала неясный, неразличимый. Напрягая слух, в конце концов различаешь одно от другого. Это шум жизни. Стражники грубые и полные ненависти.

Брезжит. Неясный шум голосов. Откуда? Из окна. За решетку уцепились два солдата. Злые, жестокие глаза. Они выкрикивают ругательства: «Предатель! Ты продался немцам за 20.000 рублей, ты пил нашу кровь, гноил нас в тюрьме. Теперь твоя очередь, сукин сын. Ты жил как барин, разваливался в своем автомобиле. Все кончено. Не рассчитывай убежать, мы задушим тебя собственными руками». В камеру швыряют мусор и нечистоты. Пытаюсь избежать их взглядов, поворачиваюсь к двери – за глазком другая пара глаз, новые оскорбления. Ложусь, закрываю шинелью голову. Проходят часы. Я задыхаюсь под шинелью, а поток оскорблений, изливаемый негодяями, не прекращается».

Так Деникин выразил свои впечатления от первых дней, проведенных в тюрьме. Иногда приходилось ему и «реагировать». Один из солдат, вылив на офицеров поток словесной брани, начал их обвинять в том, что они посылали солдат навстречу врагу ударами кнута, а сами прятались за их спины. Выведенный из себя нелепостью грязной ругани и обвинениями, Деникин вскочил к окну:

– Ты лжешь, солдат! Ты не свое говоришь! Если ты не трус, укрывшийся в тылу, если ты был в боях, ты видел, как умели умирать твои офицеры. Ты видел, что они…

Солдат отошел от решеток. Безусловно, он не столько был убежден его словами, сколько напуган неистовым тоном генерала. Он тотчас исчез в толпе. Его заменили другие «товарищи».

Положение заключенных улучшилось, когда их охрану поручили юнкерам одной из школ в Житомире, не позволявшим больше приближаться к окнам. Марков, начальник штаба Деникина, заключенный камеры № 2, писал в своей записной книжке: «Нас обслуживают два австрийских пленных, а «метрдотелем» поставлен русский солдат-пехотинец. Это славный, очень любезный человек. Он говорит, что ему будет скучно, когда мы… уедем. Я утешаю его, говоря, что нас заменят новые генералы, которых еще найдется предостаточно!»

Деникин, тронутый преданностью пехотинца, замечает: «Тяжело на душе. Чувство как-то раздваивается: я ненавижу и презираю толпу – дикую, жестокую, бессмысленную, но к солдату чувствую все же жалость: темный, безграмотный, сбитый с толку человек, способный и на гнусное преступление, и на высокий подвиг…»

Кто-то из этих людей – метрдотель или один их охранников – согласился передать записку оставшимся на свободе офицерам. В конце сентября некий Д… принес Асе короткое письмо от ее жениха:

«Дорогая моя, вокруг дела идет исключительно политическая борьба, но состава преступления положительно нет. «Они» сами знают, что губят Россию, да сознаться неохота. Обстановка, в которой я нахожусь, уверяю тебя, сносная. Скучно очень. Но не вечно же решетка. Д. расскажет Тебе все. Здоров вполне. Будь спокойна, моя родная. А.Д.».

Говоря о «политической борьбе», Деникин имеет в виду события, о которых он узнал из приносимых ему в камеру газет. Глава правительства Керенский обвинял Верховного главнокомандующего в заговоре против безопасности государства. Но, хотя заключенный камеры № 1 пытался убедить Асю, что условия, в которых он находится, вполне сносны, сам он так не считал. Воющая толпа каждый день собиралась не только против окон, но и вокруг всей тюрьмы, и их угрожающие крики достигали даже карцера. Можно было ожидать штурма здания и линчевания заключенных.

«Я обдумал и свой способ самозащиты: на столике стоял тяжелый графин с водой; им можно проломить череп первому ворвавшемуся в камеру; кровь ожесточит и опьянит «товарищей», и они убьют меня немедленно, не предавая мучениям».

Когда изрыгающая ругательства толпа переместилась к площади, на которой открылся нескончаемый ряд митингов, в тюрьму вернулись тишина и покой.

«Время благоприятствует размышлениям, – думал пленник. – Вся жизнь проходила перед моим мысленным взором».

Бедное детство, учеба, война в Маньчжурии, Галиции, Румынии… и, наконец, недавние события…

31 марта прошлого года Деникин был отозван телеграммой с румынского фронта. Ему был дан приказ явиться к военному министру Гучкову. Зачем? В голову отправившегося в путь Деникина не приходила ни одна сколько-нибудь приемлемая идея, пока на остановке в Киеве он не услышал резкий голос разносчика газет, рекламирующего специальный выпуск:

– Последние новости! Генерал Деникин назначен начальником штаба Верховного главнокомандующего!

Перед заинтересованным, пришедшим в недоумение Деникиным встал новый вопрос: какого главнокомандующего? Отказавшись от престола, царь назначил на этот пост своего кузена, о смещении которого несколько месяцев тому назад он, вероятно, сожалел. Но 21 марта Временное правительство отозвало великого князя Николая Николаевича. Кто мог бы его заменить? Выдвигалось два кандидата: Алексеев и Брусилов.

«3 апреля, – писал Деникин, – я предстал перед военным министром. От него я узнал, что правительство назначило М.В. Алексеева. Однако у него была репутация человека «слабого» и он нуждался в помощнике – человеке сильном и энергичном, который должен был стать начальником его штаба.

«Энергичный и сильный» генерал начал с того, что отказался. Я никогда не занимался политическими проблемами – национальной обороной и администрацией на столь высоком уровне. Кроме того, поскольку Гучков признался мне, что назначение мое принимает ультимативную форму, то у меня не было никакого желания, чтобы мне этот пост навязывали».

Аргументы, апеллирующие к патриотическим чувствам Деникина, в конце концов его убедили. 7 апреля он вошел в Ставку Алексеева в Могилеве. Прием был ледяным.

– Ну что ж, если таков приказ… Однако через несколько дней Верховный главнокомандующий и его подчиненный пришли к полному взаимопониманию. Оба стремились к одному: спасти армию от новых «кормчих», подготовить наступление, которого требовали союзники и без которого война могла бы затянуться.

Англичане ожесточенно сражались против турок, они заставили их 11 марта отступить из Багдада, но линия фронта в Салониках оставалась без изменений. Соединенные Штаты Америки решили объявить войну Германии и Австро-Венгрии, но в союзе только с Антантой, так как не хотели, чтобы руки у них были связаны. Генерал Нивель развернул широкое наступление во Франции. Увы, катастрофа 16 апреля на Шман-де-Дам дала преимущество противнику. И тем не менее австро-германская армия на всех фронтах обнаруживала признаки усталости. Обстоятельства для выступления русской армии складывались удачно. Но она была заражена немецкой и большевистской пацифистской пропагандой. Могла ли она при таких условиях воевать?

Вполне понятно, что Людендорф усилил свои распоряжения, надеясь на «братание воюющих сторон», которое, как он надеялся, приведет новую Россию к подписанию сепаратного мира. Русские Советы действовали в том же направлении!.. Однако сила и влияние Советов не переставали расти.

Деникин знал о событиях, предшествующих созданию Советов, лишь в общих чертах. Конфиденциальная беседа с Верховным главнокомандующим раскрыла ему многое из того, что оставалось для него неясным.

Осенью 1916 года Алексеева, в то время начальника царского штаба, тщетно пытались склонить к государственному перевороту с целью свержения государя. Большинство образованных людей России отказывалось от участия в зловещих делах «зажигателя свечей» Распутина, в чьей полной власти были министры, духовенство и высокие чиновники. Шептали даже, что он передает военные секреты немцам. Это обвинение бросало тень и на царицу, которая находилась под его абсолютным влиянием. Князь Юсупов 30 декабря освободил мир от «отвратительного старца», но его августейшая сообщница Деникин прервал Алексеева:

– Но вы же не подозреваете, что императрица…

Алексеев опустил взгляд и нехотя ответил:

– Нет, конечно. Но хочу открыть вам один любопытный и тревожащий меня факт.

И он рассказал, что в личных бумагах царицы, на которые был наложен «арест», была найдена недавно карта, где в мельчайших деталях были размечены все военные позиции.

– Видите ли, Антон Иванович, я сам с чрезвычайной тщательностью составлял эту карту, и она существовала лишь в двух экземплярах. У меня был один, у царя другой. Кто знает, может быть, кто-нибудь мог этим экземпляром воспользоваться…

Алексеев продолжил рассказ. Он знал из верных источников, что царя предупреждали о тайно готовящемся государственном перевороте, намеченном на конец марта 1917 года, ему советовали принять требования Думы: полномочных министров должен был назначать председатель. Царь не захотел их слушать.

26 февраля (11 марта) после всеобщей забастовки, на неделю парализовавшей столицу, начались вооруженные выступления рабочих, к ним присоединились несколько частей Петроградского гарнизона. Нападали на полицейские посты, открывали двери тюрем, убивали всех сопротивляющихся. 27 февраля (12 марта) масштабы этих выступлений заставили Думу спешно создать временный комитет, который мог бы встать во главе правительства в отсутствие царя. 1 (14) марта было сформировано Временное правительство. В тот же день депутаты от рабочих собрались в свободных помещениях Таврического дворца, где заседала Дума и ее комитеты, к ним присоединились депутаты от солдат. Вместе они сформировали Советы по образцу Советов 1905 года. Их примеру последовали и в провинции.

В это время 2(15) марта царь под давлением председателя Думы Радзянко – одного из руководителей заговора, несостоявшегося из-за восстания рабочих, – а также нескольких генералов согласился на отречение от престола в пользу своего сына Алексея. Затем государь решил передать корону своему брату, великому князю Михаилу Александровичу. На следующий день Николай II потребовал к себе Алексеева и передал ему записку:

– Я изменил свое решение. Я прошу вас передать эту телеграмму в Петроград.

Алексеев пробежал глазами строчки, написанные рукой самого государя. Это была новая формулировка отречения… в пользу царевича, сына Алексея.

– Вы первый, кому я это говорю, Антон Иванович. Я счел своим долгом не отправлять эту депешу. Предыдущие решения были всем известны, но подобный оборот дела мог слишком взволновать умы…

Алексеев открыл портфель и протянул своему начальнику штаба тщательно сложенный листик бумаги. (Деникин описывает этот факт в первом томе мемуаров, вышедшем в свет в 1921 году в Париже. Он рассказывает, что перед своим отъездом Верховный главнокомандующий доверил ему этот ценный документ. Уезжая в Могилев, Деникин положил его в секретное досье штаба Ставки. Это свидетельство оспаривалось, пока не были обнаружены неизданные «Воспоминания» полковника Тихобразова, находящиеся сегодня в русских архивах Колумбийского университета в Нью-Йорке. Единственный очевидец этой сцены между царем и Алексеевым, имевшей место тогда, подтверждает все детали рассказа Алексеева в конфиденциальной беседе с Деникиным.)

В тот же день 3(16) марта, также под давлением Родзянко, великий князь Михаил отказывается от трона и передает власть Временному правительству, Дума поспешила одобрить это решение, не дожидаясь последнего акта царствования Романовых. Председательские функции в правительстве были доверены слабохарактерному князю Львову. Единственным министром-социалистом оказался министр юстиции Керенский, адвокат, известный пафосом своих речей в защиту анархистов. Керенский одновременно являлся членом Совета, и это должно было обещать полезное сотрудничество между Временным правительством, ставшим легальным после «отречения» великого князя Михаила, и правительством, которое уже начали называть «параллельным». Но эти ожидания не оправдались. Первое полностью осознавало свою великую задачу – способно оно было или не способно ее выполнить – и все время говорило о «долге», второе твердило лишь «о правах». Первое «запрещало», второе «разрешало». 1 (14) марта, еще до отречения царя, Совет обнародовал свой «Приказ № 1», копии которого получили все войсковые соединения. Согласно ему власть в армии должна была перейти к солдатским комитетам; они отныне могли выбирать своих начальников и снимать с поста тех, кого считали недостойными. Больше не нужно было стоять навытяжку и отдавать честь во внеслужебное время. Обращение к офицерам «ваше благородие» было отменено, вошло в силу обращение «господин генерал», «господин капитан».

Чтобы угодить Совету, Временное правительство утвердило декретом некоторые решения «Приказа № 1», признав полезность комитетов и отмены некоторых второстепенных ограничений (запрещение курить на улице, играть в карты в казармах, ездить в вагонах первого и второго классов), но назначило комиссаров, обязанных наблюдать как за офицерами, так и за комитетами, чтобы помешать последним смещать направо и налево, вообразив себя вправе обновлять высшее командование. За две или три недели были отстранены от должности и заменены 150 офицеров, из них 70 командующих дивизиями. Комитеты не считались ни с их званиями, ни с их компетенцией. На их месте оказались люди, «таланты» которых можно было объяснить только их дружескими или родственными связями с министрами.

Способны ли были воевать войска, управляемые теперь триумвиратом – военным начальником, комиссаром и комитетом, – опьяненные лозунгом «Мир! Немедленный мир!» – столь дорогим сердцу Советов и сразу же коварно подхваченным немцами?

Именно этот вопрос задавал себе в мае 1917 года главнокомандующий армиями Западного фронта Деникин. Был лишь один позитивный факт, вселявший мужество: если боевой дух войск находился в упадке, то производство оружия и боеприпасов достигло такого уровня, что предложение теперь превышало спрос. Если наступление приведет к победе, то с пораженчеством, пацифизмом и комитетами будет покончено. Но если наступление окажется неудачным и завершится разгромом? Этого никак нельзя было допустить. Главная задача в проведении наступления заключалась в том, чтобы углубиться во вражеские позиции на Западном фронте (между Десной и Припятью) и на Юго-Западном (между Припятью и Молдавией). Северный фронт и Румынский фронт поддерживали операцию на отдельных боевых участках. Все, казалось, уже было готово к наступлению, когда в Ставке узнали, что Алексеев отозван, Керенский сменил портфель министра юстиции на портфель военного министра и хотел сам назначить главнокомандующего. Он выбрал Брусилова. План пересматривался, но наступление в июне все же началось. Кончилось оно полным разгромом.

В камере № 1 тюрьмы города Бердичева Деникин, сжав кулаки, вновь переживал в памяти свой последний бой на Западном фронте, куда назначил его Керенский. В течение двух дней артиллерия подготавливала путь для пехоты. Генерал отдал приказ к наступлению 22 июня. Треть армии отказалась подчиниться. Остальные полки пошли в бой. Укрепленная линия противника была прорвана, сопротивление оказалось слабым, и 23 июня вроде можно было уже говорить о победе. Опустились сумерки, и русские солдаты решили отступить: они хотели провести ночь в своих собственных траншеях, в покое… Через два дня поражение было полным. Дезертиры заполнили дороги, грабили все на своем пути, насиловали женщин, избивали офицеров… Фронт являл собой пример беспорядочного бегства. Наступление приказало долго жить. Керенский 16 июля принял руководство правительством, не отказавшись, однако, и от портфеля военного министра. Масштабы поражения, казалось, вызвали у него беспокойство. Мятеж, спровоцированный большевиками, – его потряс. Освободясь от своих временных союзников, он отправил в тюрьму Троцкого, Каменева, Луначарского. Если остались на свободе два других лидера – Ленин и Зиновьев, то, по-видимому, потому, что он не мог вынести их появления на общественной сцене. Когда Деникин узнал, что в Могилеве собирается совещание, на котором будут новый премьер-министр, министр иностранных дел, Верховный главнокомандующий Брусилов и все главнокомандующие, его горе и скорбь сменились надеждой.

Вытянувшись на походной тюремной постели, заключенный вновь видел перед собой конференцзал Ставки. Брусилов первым взял слово, затем выступил Деникин. Его речь оказалась длинной, генералу было что сказать. Он был прекрасным оратором, его слушали со вниманием. Начал с описания деталей различных этапов неудавшегося наступления на Западном фронте. Перечислив факты, он перешел к примерам.

«Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие, а большевики – лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма.

Развалило армию военное законодательство последних четырех месяцев. В результате целого ряда законодательных мер упразднена власть и дисциплина, оплеван офицерский состав. Высшие военачальники, не исключая главнокомандующих, выгоняются, как домашняя прислуга.

Я позволю себе одну параллель. К нам на фронт в 703-й Сурамский полк приехал Соколов с другими петроградскими делегатами. Приехал с благородной целью бороться с тьмой, невежеством и моральным разложением. Его нещадно избили. Военный министр в грозных речах осудил позорное поведение сурамцев, послал сочувственную телеграмму Соколову.

Другая картина… Я помню хорошо январь 1915 года, под Лутовиско.

В жестокий мороз, по пояс в снегу, однорукий бесстрашный герой полковник Носков вел свой полк в атаку. Тогда смерть пощадила его. И вот теперь пришли две роты, вызвали генерала Носкова, убили его и ушли.

Я спрашиваю господина военного министра: обрушился ли он всей силой своего пламенного красноречия на негодных убийц, послал ли он сочувственную телеграмму несчастной семье?»

Атмосфера в зале наэлектризовалась, голос вдохновленного оратора задрожал, и все увидели, как Керенский, подобно провинившемуся школьнику, опустил голову на сложенные на столе руки. Позднее полковник Тихобразов, стенографировавший выступления, скажет Деникину:

– Ничего удивительного, что нервы у Керенского сдали! Министр иностранных дел плакал, слушая вас, и у меня рука задрожала, я с трудом выводил знаки…

Деникин на этом не кончил. «Невзирая на развал армии, необходима дальнейшая борьба, как бы тяжела она ни была. Пусть союзники не рассчитывают на скорую помощь нашу наступлением. Но и обороняясь и отступая, мы отвлекаем на себя огромные вражеские силы, которые, будучи свободны и повернуты на Запад, раздавили бы сначала союзников, потом добили бы нас.

Есть другой путь – предательство. Он дал бы временное облегчение… Но проклятие предательства не даст счастья. В конце этого пути политическое, моральное и экономическое рабство».

И выступающий сделал заключение:

«Судьба страны зависит от ее армии. Ведите русскую жизнь к свету и правде – под знаменем свободы! Но дайте и нам реальную возможность за эту свободу вести в бой войска под старыми нашими боевыми знаменами, с которых – не бойтесь – стерто имя самодержца, стерто прочно и в сердцах наших… Но вы, вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними… Если у вас есть совесть!»

Глава правительства поблагодарил выступающего за его «суровую искренность», но Деникин знал, что Керенский шепнул одному из друзей: «Деникин сформулировал программу, изложил партитуру будущей военной реакции».

Идея «военной реакции» нашла более откровенное выражение в сообщении командующего Юго-Западным фронтом, который, задержанный делами, послал на Могилевскую конференцию письменное сообщение. В нем Корнилов требовал введения в армии смертной казни, отмены большинства либеральных нововведений и «решительной чистки высшего командования». Керенский предположил, что последнее предложение относится к «старым глубоко приверженным традициям командирам». На самом деле автор письма имел в виду «наемников революции», столь дорогих сердцу военного министра. Это недоразумение решило судьбу Корнилова: на следующий день глава правительства, вернувшись в Петроград, сместил Брусилова и заменил его Корниловым – человеком умным и энергичным.

Корнилов принял Деникина во время проезда через Могилев (командующий Западным фронтом был назначен командующим Юго-Западным фронтом). Они познакомились еще в Карпатах, где Деникин имел случай наблюдать безумную отвагу Корнилова, столь восхитившую его. Им также доводилось встречаться за столом у военного министра Гучкова.

Пленник Бердичевской тюрьмы вновь пережил их третью встречу, перед его мысленным взором предстал удивительный сибирский казак, обязанный блестящей карьерой лишь своим собственным усилиям и достоинствам. Для большинства русских он воплощал героя древних сказаний. Деникин вспоминал худое лицо Корнилова с выдающимися скулами, редкую бородку и твердый взгляд серых глаз – пронизывающий, магнетический, способный подчинять и приводить в трепет. По своей неукротимой энергии его нельзя было сравнить ни с кем из членов Ставки. Правительство ввело в армии смертную казнь и обещало удовлетворить и другие требования Корнилова. Глубочайшая реорганизация армии стояла на повестке дня, но подразумевалась и более широкая «политическая реорганизация» страны. «Заговор казался столь очевиден, – вспоминает Деникин, – что надо было быть слепым, чтобы ничего не видеть, глухим, чтобы ничего не слышать».

Отведя своего гостя в сторонку, Корнилов доверительно сказал Деникину:

– Нужно бороться, Антон Иванович! Иначе страна погибнет! Я не хочу иметь никакого отношения к авантюрам Романовых. Мне предлагают войти в правительство, но я не хочу, так как считаю его зависимым от Советов, с которыми не считаю возможным входить в какие-либо отношения. Нужно подвести Россию к созданию Учредительного собрания, которое и определит будущий режим страны. Могу ли я на вас рассчитывать?

– Полностью! – ответил Деникин, и с этих пор он стал следить за всеми шагами, которые предпринимал Корнилов. Он читал в газетах отчеты о государственном совещании, собравшем делегатов всех политический партий (кроме большевиков и крайних правых) и всех классов общества, совещании, которое было созвано Керенским в Москве 27 августа для того, чтобы, как он говорил, «ощутить, как бьется пульс страны». Деникину стало известно, что бесконечные истерические речи главы правительства производят болезненное впечатление на аудиторию, а трезвые высказывания Корнилова вызывают единодушный энтузиазм всех партий, не принадлежащих к социалистам.