Текст книги "Сгибла Польша"

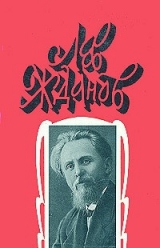

Автор книги: Лев Жданов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)

Но вот 28 марта вечером нарыв прорвался, мука прекратилась, лихорадка сразу упала.

Крепким, целительным сном забылся впервые за десять долгих дней измученный человек.

Снов он не видел всю ночь или заспал их… И только на заре, перед самым пробуждением, снилось ему ярко и правдиво все то, о чем он постоянно мечтал наяву.

Богато одаренный, мечтатель по натуре, женственно-мягкий и застенчивый, робкий в личных сношениях с людьми, Прондзиньский вечно мечтал о великих воинских подвигах и в бою – перерождался. Спокойный, хладнокровный, он смотрел, как умирают другие, готовился сам умереть – и в то же время ясно все видел, прекрасно соображал и понимал, что делается вокруг, как можно использовать обстоятельства с наибольшей выгодой для своих планов.

И в эту ночь снилась ему большая битва. Не вся, а самый решающий момент. Линия боя, сначала такая ровная, словно отмеченная линейкой на земле, – сломалась, изогнулась здесь и там… Одни отряды врезались далеко, вперед в ядро вражеской армии. Другие отступили назад под натиском врагов. Пушки с обеих сторон умолкают, потому что, громя неприятеля, можно поразить и своих, – так тесно сошлись обе армии. И вдруг он, Прондзиньский, видит, что правое крыло врага совершенно открыло себя для удара, зарвавшись в стремлении идти напролом. Он шлет приказания… Резервы польские все переливаются влево… Туда же скачет кавалерия центра… Сшибка… Правое крыло врага бежит, опрокинутое на центр… Смятение, кровь!.. Погоня! И победителя поднимают высоко на руках солдаты и офицеры, полные восторга. Но в эту самую минуту одно чье-то неловкое движение… Он попадает мимо рук… падает, падает… падает в пропасть без конца.

Вскрикнув, Прондзиньский проснулся. Только занималась заря. Розоватый отблеск ее пробивался сквозь занавеси, опущенные на двух окнах спальни полковника, служившей ему и рабочим кабинетом.

С наслаждением потянулся полковник, закинул за голову руки, стал думать о виденном сне, о том, что ему надо сделать сегодня, где быть… и незаметно опять заснул.

Разбудил его звонок, задребезжавший в прихожей небольшой, но уютной, красиво обставленной квартирки, которую занимал полковник с матерью-старухой и младшей сестрой.

Не успел Прондзиньский подняться, спустить ноги с кровати, сунуть их в туфли и протянуть руку к своему платью, лежащему на стуле рядом, как вошел денщик.

– Пан полковник Колачковский пришел до пана полковника, – доложил он.

– Сейчас… сейчас… Боже мой, уже десять часов… а я так заспался… Сейчас выйду… проси подождать… Венгерку, скорее, столб еловый. Ступай, скажи сейчас! – торопливо натягивая платье, хрипло, невнятно еще, словно неуверенно бормотал Прондзиньский.

В это время раздался легкий стук в дверь и послышался тягучий, слащавый голос Колачковского:

– А можно мне войти? Я на минуту. Не стоит беспокоиться дорогому больному.

. – Прошу, прошу. Милости прошу пана полковника. Рад видеть. Садиться прошу… вот тут поудобнее… Трубку… Слышишь, дай, Войцех, трубку… огня…

– Да Бога ради… Ну, можно ли так беспокоить себя… Мне, правда, почтенная пани матушка полковника сказала, что полковнику лучше. Я потому и решился… Вот, слава Богу, уж и голос есть у коханого пана Игнатия… А то ж просто беда! Самая светлая голова у нас в армии – и выбыла из строя! А тут столько нового… Пан полковник не читал еще сегодняшних газет?

– Не успел…

– Там лежат все… вот, на столе, под рукой у пана полковника…

– А что такое? Я спрашивал всех, кто бывал у меня… И ничего не говорили…

– Ну, больному… конечно… Но теперь, дал Пан Иезус, пан полковник здоров… И надо приниматься за дело… пока не поздно…

– Не поздно… Что такое?

– Не волнуйся, пан. Ничего дурного. Очередные гениальные… глупости нашего "мудреца" – Скшинецкого. Ты слушай, пан полковник… И не утруждай себя… Тебе еще надо беречь горло, как сказал врач. Слушай… Я все расскажу… Начну с нашей поездки с графом Мицельским к Дибичу "за миром"… из которой мы вернулись…

– Со стыдом, я знаю!

– Помолчи же, прошу тебя, полковник! Какой неугомонный! Я сам все скажу… Да, со стыдом… для всей Польши! Он морочил только… Не нас, а того, кто нас послал… Нашего умника – генералиссимуса… Мы с графом Михаилом знали, чем дело кончится.

– Кто этого не знал!

– Пан Скшинецкий! Он один! Ну-с, так принял нас Гейсмар у самых ведетов, когда мы девятнадцатого числа вторично явились за ответом. Долго толковать не стал, прямо отрезал: "Фельдмаршал, ознакомясь с письмом генерал лиссимуса Скшинецкого и с памятной запиской, составленной парламентерами, полковниками Мицельским' и Колачковским, двенадцатого марта, – считает все, там изложенное, неприемлемым и всякие переговоры прерывает. Парламентеров больше никаких принято не будет, если только они не явятся с выражением полной и безусловной покор…"

– Шваб проклятый! – выкликнул, не сдержавшись, Прондзиньский и сильно закашлялся сейчас же.

– Ну, я говорил тебе, не волнуйся. Береги силы и. голос. Еще понадобятся. И он не шваб, ты же знаешь, а силезец… Эти – куда хуже… Но он тоже получил перед этим пару кнутов из Петербурга. Мне наверное сказали… Знаешь, пан, наш Крысиньский имеет там друзей и многое важное узнает. Вот и теперь он передал полную диспозицию россиян. Но об этом после… Слушай далее… Как мы ни держали в секрете наши "дипломатические" переговоры, о них проведали и в войске, и в Варшаве. Даже в заграничных листках появились известия… Конечно, сам Дибич постарался. Чтобы унизить нас… "Посмотрите, мол, поляки струсили, ослабели и просят мира!" Можешь себе представить, что поднялось, какая буря закипела везде.

– А я лежал, как…

– Как надо лежать больному… Помолчи, пан Игнатий. Дай досказать… Вот нынче наш вождь решил оправдаться. Поместил в газетах историю переговоров, наши три пункта, которые мы оставили Дибичу, и…

– И свое письмо…

– Угадал, коханый! Только ты помолчи! Я все сам тебе скажу. Вот, слушай… Интересный документ!.. Ну, тут первые комплименты, пустые строчки… Насчет пленных… А… Вот! Слушай, сердце. "Пользуюсь случаем поговорить о главном, о том кровавом столкновении, о войне, которая возникла между двумя соседними, родственными по крови народами, о ее причинах, о тяжком ходе событий и о тех возможных исходах, какие предстоят для враждующих сторон. Не хочу оправдывать нашего дела, которое считаю святым и правым, но должен лишь указать на причины, вызвавшие первый взрыв и дальнейшие печальные события со дня двадцать девятого ноября и до кровопролитного боя в течение семи дней, начатого девятнадцатого марта под Вавром, законченного двадцать пятого на Гроховских полях. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы народных денег – вот кровавая жатва этих недолгих дней, первого месяца войны. И впереди еще ряд таких же месяцев!.. Польша решила: победить или погибнуть! Теперь вопрос: что привело наш мирный, добрый народ к такому отчаянному, может быть, самоубийственному решению?.. Конечно, не его добрая воля!.."

– Хорошо пишет! – вырвалось у Прондзиньского. – Если бы он…

– Так же умно поступал, – докончил Колачковский. – Ну, нельзя же от человека требовать и того, и другого. Но, слушай, пан… Дай дочитать. Дальше – еще лучше! Пан Андрей Городиский, известный журналист, недаром сидел три ночи с нашим вождем, пока они состряпали этот манифест. Слушай! "Не стану перечислять подробно тех тяжких нарушений порядка и законности, свидетелями которых была страна за долгий ряд лет… Нарушены основные законы, утвержденные монархом Александром и другими на Венской конференции. Введен добавочный пункт, заседания Сейма стали закрытыми, и народ лишен был возможности видеть, слышать, как исполняют его волю его избранники – народные представители, даже отчетов о заседаниях Сейма не печатали… Депутатов, не угодных почему-либо, подвергали аресту, вопреки праву и закону… Новосильцев и его подручники нарушили святейшие права народа, статьи закона и святость семейного очага.

Они наводнили край продажными агентами своими, внесли порчу и разложение в недра народа! Подкуп и соблазн пускались в ход для личных целей этих людей, которые вредили столько же авторитету власти, изображаемой ими, как и благосостоянию нашей отчизны… Лучшие передовые люди народа: профессор философии К. Шанявский, демократ Зайончек, храбрый офицер, Рожнецкий, соратник Домбровского, его товарищи по оружию Шлей и Юргашко, почетный легионер полковник Блюмер и десятки, сотни других – были совращены, закуплены, из честных работников мысли и духа обратились в полицейских агентов, в "палочников", готовых предавать и избивать своих же братьев по приказу.

Новосильцева и его помощников!.. Этого народ выносить не мог.

Но оставим даже все прошлое. Перейдем к настоящему положению вещей. Кровь пролилась, искупила многое!.. Драгоценные жертвы принесены… Пар пролитой братской крови несется к престолу Всевышнего и просит о примирении, о прекращении резни!.. Если бы ваше высокопревосходительство согласилось со мною… Если бы вы нашли возможным представить своему повелителю все, изложенное выше… Если бы могло состояться соглашение на приемлемых для нас, для Польши, условиях, принимая во внимание честь польского народа и всю тяжесть, всю величину жертв, которые им принесены, которые он готов еще принести без малейшего ропота… Тогда, конечно, можно будет только призвать милость Божию и приступить к более подробным переговорам о заключении немедленного перемирия, а затем и полного, вечного мира…" Подпись, конечно… Ну, что скажешь, пане коханый?

– Весь он в этом письме! Все изложил и рассудил прекрасно… А вывод сделан самый дикий, самый нелепый! Да разве возможен мир после того, что здесь писано? Они же никогда нам не простят… Они и раньше показали это ясно. А теперь…

– Вот-вот. Так думают все. Хотя наш почтенный пан Немцевич, желающий примирить воду с огнем, и хвалит Скшинецкого за его правдивые слова насчет Новосильцева и других господ. Но… Послушал бы ты, коханый, что делалось нынче утром в кофейне… в "Гоноратке"! Что там сейчас делается!.. Я случайно зашел выпить кофе… Из дому ушел рано. Не успел… Вхожу туда, а там – осиное гнездо. И "рябчики" – обыватели, и наши петушки-офицеры, молодые, старые… Читают вслух это письмо и всю историю… Орут, кричат, ругают генерала самыми черными словами. Другие заступаются. Но мало… Вот все то же говорят: "Пишет пан гетман складно, а поступает, как трус и предатель!"

– Так громко говорят!

– Бог свидетель, я не лгу! Конечно, это уж… чересчур… Наш генерал не предатель. А… хуже! Да, хуже: дурак!.. Самолюбивый, упрямый дурак. И трусоват при этом! Нас никто не слышит, и я решаюсь говорить с тобой прямо, сердце Игнац. Тем более что есть еще дело…

– Еще?.. Что такое?..

– Мы собираемся в поход. Мы послушали Хшановского… Мы выступаем на "паничей", на гвардию, к Щучину…

– Да это же погибель наша!

– Я так же думаю… И говорил это, повторял много раз. Но – наш ласковый теленочек, который перед избранием своим был так мил и кроток, на первых порах тоже изображал доброго товарища, послушного голосу рассудка. Он теперь совсем стал упрямым быком. Понравился ему план Хшановского – и больше слушать он ничего не хочет! А все-таки вечерком, когда станет тебе, коханый полковник, получше… Ты попробуй и…

– Как вечером! Сейчас надо, не теряя ни минуты! Значит, мой план он отменил… Он же соглашался… А теперь… Время уходит! Я сейчас… едем сию минуту… вместе, полковник! Гей, Войцех, мундир, поскорее!

– Да ты с ума сошел, сердце мое! Полубольной… На мертвеца еще похожий… И поедешь спорить, волноваться… Вон у тебя слова из горла едва вылазят. Подожди… Не делай глупости…

– Оставь, пан Клеменций. Тут – вопрос жизни и смерти… Судьба отчизны на карте. А я буду думать о себе… о дурацком нарыве… о больном глупом горле! Едем, едем…

– Ох… Ну, что же, едем, – покорно, со своей слезливой миной согласился Колачковский.

– Да! Где эта диспозиция россиян, о которой ты помянул? Она будет нужна… Эта… – быстро пробегая глазами листок, поданный Колачковским, сказал Прондзиньский. – Так… так!.. Превосходно… Как я и думал… Иначе быть не могло… Отлично… едем!..

– Его вельможность пан генерал еще спит! – негромко заявил гостям важный камердинер, появляясь в богато убранной гостиной, куда ввел ливрейный лакей Скшинецкого обоих полковников. – Прошу панов полковников обождать!

Поклонился и бесшумно исчез.

За женой, взятой из родовитой семьи богачей Скаржин-ских, генерал получил крупное состояние и мог зажить широко, привольно, по-барски, как это было свойственно его ленивой натуре, склонной к земным наслаждениям, его влечению к удобствам в красоте.

Повар Скшинецкого, его погреб славились по всей Варшаве. Огромный особняк с целым посадом людских, конюшен и сараев вокруг, занимаемый Скшинецким, знали все, и лучшее общество собиралось на вечерах, на обедах и ужинах, часто даваемых гостеприимными хозяевами палаца.

Только неугомонный червь личного честолюбия, который точил и пани генеральшу не менее, если даже не больше, чем ее мужа, – заставил генерала искать высокого положения, взять на себя пост вождя армии в военное время, когда грозили лишения, чрезмерные труды, даже смерть…

Правда, Скшинецкий старался и умел в самых необычайных обстоятельствах сохранить обычный ход и порядок своей личной жизни.

Вставал он поздно. Его повар с целым штатом прислуги следовал за ним всюду, готовил завтраки, обеды и ужины из отборной провизии, добываемой самой невероятной ценой. И в известное время генерал садился за стол, долго оставался за ним, а затем ложился спокойно отдыхать в своей походной палатке или в отведенной для него комнате деревенского дома, как в своей роскошной супружеской опочивальне.

Не было это проявлением особого хладнокровия, боевой храбрости, воинской отваги, а просто делом привычки. После, еды – тяжелели глаза, туманилась мысль… И сон стихийно овладевал этим выхоленным, большим, сильным человеком.

Так же было и во всем остальном: привычка, рутина являлись самыми сильными и понятными двигателями для этой узкой, безучастной к людям души, для себялюбивого, изворотливого умом человека, каким был Скшинецкий. Но людей недалеких, особенно при первом знакомстве, он умел чаровать и привлекать к себе своим красноречием, блеском высокопарных оборотов, уменьем нанизывать сверкающей нитью красивые слова, задевать лучшие чувства, сокрытые в человеческих душах, тревожа Властителя миров, поминая отчизну, долг, славу, отвагу, решимость и вдохновение… Все то, чего не хватало самому Скшинецкому, что было далеко его душе, слетая гремящими и пустыми звуками с гибкого языка политического пустомели.

Пока полковники лишний раз любовались знакомыми уже им картинами лучших мастеров, украшающими стены, пока они, ведя негромко разговор, много раз успели измерить из угла в угол обширный покой, где шаги оставались неслышны благодаря пушистому дорогому ковру, время медленно, но шло вперед… Вот уж бронзовые античные часы на камине, медленно отзвонившие одиннадцать ударов при появлении посетителей, снова, отмеряя первую четверть, коротко отчеканили свое нежное динь-дон…

– Однако, – заворчал хрипло Прондзиньский, поправляя повязку на больном горле, – пан генерал не торопится… Сказал ли этот "пан камердинер" ему, что мы здесь?.. Что у нас важное дело… Или?..

– Я полагаю, он даже не пошел будить генерала, – спокойно отозвался Колачковский. – Подождем… Кстати, еще идет кто-то… Ба, Хшановский… Вот как раз!..

– Да, да. День добрый, полковник, – идя навстречу Хшановскому, проговорил Прондзиньский, стараясь не выдавать усилий, каких стоило ему каждое слово.

– Матерь Божия! Воскрес из мертвых!.. Здоров, коханый Игнаций!.. А мы тут горевали;.. Пан полковник, – пожимая руку Колачковскому, обернулся к нему Хшановский. – Вы что же, панове? Вас тоже звал он пораньше сегодня?..

Хшановский кивнул на дверь, ведущую в кабинет.

– Нет, нас не звал… Мы сами пришли, чтобы… – начал сразу горячо Прондзиньский, но ему перехватило горло. Невольной паузой воспользовался Колачковский.

– Прошу тебя, помолчи немного, полковник! Еще наговоримся, когда войдем туда, к генералу… Я объясню полковнику все толком… Да пан полковник и сам понял, конечно, что ты пришел говорить о своих планах… Что хочешь спорить с паном полковником и с его выводами… Что…

– Ага… Конечно, понимаю! – прервал Хшановский. – Отлично, превосходно! Я сам рад послушать… Если я не прав, готов сознаться!.. Жаль только, что товарищ еще не совсем здоров и должен…

– Ничего… Я потому и пришел с полковником… Если надо будет, я кое-что дополню, – примирительно заметил Колачковский, довольный, что соперники не слишком петушатся, наоборот, даже склонны выказать взаимное великодушие.

Робкий по природе, усталый по годам, миролюбивый, добрый поляк, готовый на всякие уступки и сделки, лишь бы не возникло даже простой ссоры, тем более – революции или войны, Колачковский дружил со всеми, был хорошо принят в Бельведере у цесаревича и особенно у княгини Лович, дружил с ее сестрой пани Гутаковской, но оставался честным человеком, слугой отчизне, как и чем мог!

Теперь Колачковский уже собирался изложить Хшановскому те основания, по которым он вынужден согласиться с планами именно Прондзиньского, а не Хшановского, когда растворилась высокая дверь и на пороге обрисовалась стройная, выхоленная фигура генерала в домашней тужурке, с газетой в руке.

– Пожалуйте, пожалуйте, панове!.. Виноват, если заставил ждать. Знаете: моя подагра… Нет-нет да и дает себя знать!..

Он сделал легкий жест, указывая на ноги, и в то же время посторонился, чтобы пропустить в кабинет гостей.

Одна ступня генерала, маленькая, породистая, с высоким подъемом, почти женской формы и размеров, была одета в щегольской ботинок. А другую скрывал бархатный просторный сапог на мягкой подошве, какие обычно носят подагрики. В кабинете, ярко освещенном тремя большими окнами, можно было хорошо разглядеть, что цвет лица у генерала желтый, нездоровый, а под глазами легли синие тени, набежали дряблые складки.

Не успели все трое произнести первые приветствия и высказать свое соболезнование генералу, как он обратился к Прондзиньскому.

– Не ждал, но рад вас видеть. Очень кстати… Мы тут сейчас займемся делами… Но прежде мне интересно знать… Конечно, вы уже читали все, панове!

Он потряс листком газеты, которую держал в руке.

– Какая бомба! Мои враги не ждали, что я так прямо выложу карты на стол. Пусть теперь говорят, что хотят!.. Обвиняют меня, что я не испросил согласия у Ржонда… не вошел раньше в Сейм… Для чего, спрашивается? Чтобы тайные переговоры раньше времени стали известны на всех перекрестках!.. Хорошее дело. Я не так глуп. Что я сделал – то сделал. Пусть посмеют меня судить теперь! Ха-ха! Я погляжу… Ну, да Бог с ними. Враги мои побиты – и я не хочу их еще топтать в пыли. Это не в правилах генерала Скшинецкого!.. Да!.. Перейдем к делу… Я звал полковника Хшановского для окончательного выяснения… Для составления приказа по армии ввиду нашего выступления против российской гвардии. И мнение ваше, панове, – обратился он к Прондзиньскому и Колачковскому, – конечно, для нас ценно. Дело вот в чем… Впрочем, пане Хшановский, не желаете ли вы сами изложить?

– С большой охотой… если только это необходимо… Полковник Колачковский уже слышал… мы обсуждали не раз… Знает и пан Прондзиньский… Конечно, теперь введены кой-какие изменения… А главный план тот же… Из лагеря Дибича нам донесли, что он сам перенес свою главную квартиру в Рыки. Для демонстрации – два отряда посланы выше и ниже Варшавы, будто бы искать мест для перехода армии на левый берег… А на самом деле он дал приказ всей армии двигаться вдоль Вепржа, до его впадения в Вислу, и там, скорее всего, у Тырчина, против Козинец, где острова на Висле… где есть мели и броды, – там он думает перебросить свои полки на наш берег…

– Так… конечно, так!.. – хрипло подтвердил Прондзиньский, оживляясь по мере того, как Хшановский развивал положение неприятельской армии…

– Рад, что мы сходимся с паном полковником. Теперь дальше. Донесения шпионов подтвердились нашими разведками вчера и нынче утром. Прискакало несколько шляхтичей из тех мест, по которым движутся сейчас колонны россиян. Это, кажется, единственная война, в которой наш Главный штаб может узнавать каждый шаг неприятеля.

– Так же как и он узнает все о нас, – вставил Колачковский.

Но Хшановский, увлеченный своими мыслями, продолжал:

– Мы оставляем над Вислой два отдельных корпуса – графа Паца и генерала Серавского… Их будут подкреплять две дивизии: первая и четвертая… Всего около тридцати тысяч людей при сорока пяти орудиях. Этого довольно, чтобы выдержать первые натиски армии Дибича, если бы тот неожиданно повернулся назад.

– Вы так думаете, полковник? – послышался осторожный вопрос. Это робко прозвучал хриплый голос Прондзиньского, который весь насторожился и, казалось, даже оробел, слушая решительную, вескую речь Хшановского, своего вечного соперника в деле осуществления широких стратегических планов.

– Конечно. Иначе я бы не говорил этого! – досадливо кивнул Хшановский, уверенный в поддержке Скшинецкого, и поспешно закончил: – Остальное понятно. Мы идем форсированным маршем.

– По весенней распутице… – прозвучала опять осторожная вставка.

– По весенней распутице… Как шел ваш полководец Наполеон, когда люди теряли обувь в грязи и вязли пушки, тонули кони… А он нападал на отряды врагов поодиночке и разбивал их в пух!.. Это сделаем и мы! – уже совсем поднимая тон, заговорил Хшановский: – Пойдем форсированным маршем… обрушим пятьдесят тысяч войск на гвардейцев, которых не больше двадцати – двадцати двух тысяч…

– И двадцать шесть наберется, полковник, с ближними отрядами россиян…

– Двадцать шесть… Согласен! А нас будет пятьдесят… А мы видели здесь, под стенами Варшавы, на полях Грохова, что тридцать пять тысяч нашего войска выдержали удар армии минимум в шестьдесят тысяч штыков… И ничего, справились!..

– Ценою каких жертв… Это – пиррова победа, полковник! – послышалась опять хриплая отповедь. Чем резче возражал Хшановский, тем больше, казалось, пробуждалось энергии и мощи в небольшой, слегка склонной к полноте фигуре Прондзиньского, тем тверже и металличнее звучал его голос сквозь прежнюю болезненную хрипоту.

– Есть у россиян пословица: "Снявши голову по волосам не пла…" Нет, не то… Я хотел сказать: "В драке волос не жалеют". Мы ведем войну, а не шахматную партию! И надо возможно скорее достигать самых лучших результатов, не считаясь с тем, чего это может стоить! Разобьем гвардию… этих ленивых баричей, избалованных "паничей", которые возят за собой чуть ли не всю свою дворню и гаремы… С ними расправа будет легка.

– Ну, конечно, – заговорил оживленно Скшинецкий, – я видел, знаю этих "паничей" – гвардейцев. Им с нашими паненками впору воевать… Мы их так расчешем!..

– Пожалуй, верно! – неожиданно меняя тон и занятое положение, согласился Прондзиньский, лицо которого сейчас пылало, а голос стал звонок и силен, как всегда, только изредка вдруг прерываясь какими-то хриплыми перебоями. – Вижу, пан Хшановский прав. План его превосходен!.. – Слушающие в недоумении переглянулись. Не давая им опомниться или заговорить, Прондзиньский продолжал: – Расположились враги для нас превосходно! Дибич со всеми силами уходит к Лукову, к Радзину, к болотам Вепржа, где думает переправляться на эту сторону… Один Гейсмар под Варшавой и Розен у Седлеца будут сторожить нас… Но мы сумеем обмануть москалей. Конечно… Среди нас не найдется предателей, которые известят их, что армия пустилась в дальний путь, на князя Михаила… Что столица осталась под охраной косинеров Паца и Серавского и двух дивизий… Мы сделаем спокойно сто двадцать верст… Одолеем распутицу и непролазные дороги августовские… Нападем на "паничей"… Разобьем их своими превосходными силами. Возьмем богатую добычу… огромный обоз!.. А тут… тут не появится Дибич со своими еще более превосходными полчищами… не рассеет наших дивизий, не возьмет беззащитного города и потом не кинется на нас, не задушит своими двойными силами наши пятьдесят тысяч штыков, которые мы поведем на "паничей"…

Бурная речь Прондзинького, неотразимая по своей логике, полная жгучей, но благородной иронии, ошеломила слушателей.

Они молчали. Умолк и Прондзиньский. Приступ кашля овладел им и потрясал все его хрупкое тело. Он отнял ото рта платок, и общее сочувственное восклицание вырвалось у всех. На платке алело большое кровавое пятно.

– Ох, пане Игнатий… Ну, охота так волноваться и принимать к сердцу! – с искренним участием заговорил Скшинецкий. – Дело еще вовсе не решено… И если вы уж так думаете… что оно такое… неподходящее… такое опасное… Мы…

– О, нет… Я нисколько не нахожу его неподходящим… или опасным! – живо возразил Прондзиньский. – А вы, панове, не обращайте внимания на это… на эти пустяки… Там в горле остался рубец от нарыва… Будем продолжать нашу беседу, панове… Может быть, и я не прав… Жду возражений.

Наступившее молчание прервал первым Колачковский:

– Я всегда думал и говорил, вот как сейчас пан полковник…

– Позвольте… Да я еще недосказал, – снова оживляясь, довольный одержанной победой, тише, мягче прежнего заговорил Прондзиньский. – План полковника Хшановского – великолепный план… Да, да! По чести говорю. От чистого сердца! Их, этих лежебок, белоручек, гвардейских паничей, поколотить надо. Только – в свое время. Есть очередная, более насущная задача. Вот, прошу приглядеть, панове!

Смело, словно в собственном кабинете, Прондзиньский придвинулся ближе к тяжелому, большому письменному столу черного дерева, украшенному художественной резьбой, отодвинул наваленные здесь польские и иностранные газеты, последние книжки французских журналов, развернул большую карту, лежавшую тут же, и, указывая на ней точку за точкой, живо продолжал:

– В данную минуту обстоятельства складываются необыкновенно счастливо для нас! Сам Господь ослепил Дибича, отнял у него разум, и мы должны воспользоваться ошибкой врага. Вот здесь, за Наревом, – их гвардия… которая от нас не уйдет! Генерал Витт с резервами своими в Пулавах… Главная армия потянулась к Бобровникам по правому берегу Вепржа, по болотам и топям, по узким гатям и лесам. Против нас оставлен слабый корпус Гейсмара, растянутый от Ваврской корчмы до Гжибовой, до Кавенщизны… Дальше от Бельки Дембе до Минска стоит заслоном Розен со своей дивизией, охраняя их артиллерийские парки в Лукове и огромные склады россиян в Седлеце… Сюда мы и направим удар! Никому не говоря… даже самым надежным людям… у которых есть жены, сестры, экономки и близкие друзья… Не говоря даже пану президенту Чарторыскому.

– А тем более пану губернатору Круковецкому, – вставил Скшинецкий.

– Тем более ему… Мы соберем под столицей те же пятьдесят тысяч войска, о которых говорил пан Хшановский… Выступим ночью сегодня… лучше – завтра, когда их главная армия отойдет подальше отсюда… Чтобы она не услыхала… не поспела на гром орудий… Итак, завтра ночью – выводим людей… Идем в темноте… К рассвету наш левый фланг у Кавенщизны далеко обогнет правое крыло Гейсмара… Мы ударим с боков и в центр… В плен должен сдаться весь его корпус! Или… будет уничтожен! Правду сказал пан Хшановский, в драке волос не жалеют, особенно чужих. Не давая передышки, не позволяя опомниться, – навалимся на двадцать тысяч россиян, которые впереди, с Розеном… Конечно, им тоже сам Бог не поможет одолеть нашу армию, в два с половиной раза сильнейшую… А там…

– А там – и на гвардию! – воскликнул Скшинецкий, разгоревшийся от картин легкого, верного успеха, какие рисовал Прондзиньский.

– Нет, пане генерал!.. Сперва – на Дибича! Он не поспеет собрать в кулак свои колонны, свои пушки и эскадроны, растянутые вдоль Вепржа по болотам и лесам, а уж мы, захватив и Паца, и Серавского, и Дверницкого подозвав, если успеем… всех, до последнего человека, – обрушимся на россиян, на их фельдмаршала, на главную армию… Растреплем ее, отряд за отрядом, загоним в уголок между Вислой и Вепржем!.. Пусть выбирается оттуда мимо наших орудий и штыков… А если не понравится пану Дибичу такая задача, он поторопится уйти туда, к Бугу, подальше от пределов нашей бедной отчизны, от ее опустелых полей, залитых нашею и вражеской кровью!..

– Великолепно! Превосходно! – одновременно покрыли голоса Скшинецкого и Колачковского последние слова мечтателя-стратега, который заразил и увлек их силой своей мечты, яркостью рисуемых картин.

– Что ж, расчет довольно правильный и верный… если не будет каких-либо случайностей! – неохотно вынужден был согласиться и Хшановский. Его тоже увлекли планы Прондзиньского, но прямо согласиться мешало ложное самолюбие.

– Случайности возможны при всяких планах, и при твоих, пан полковник! – отозвался Колачковский, видя, что победа всецело на стороне Прондзиньского. – А уж ты, полковник, известный Spiritus contradictionis [7]7

Дух противоречия (лат.).

[Закрыть]! Во всем найдешь ошибки. Обо всем любишь спорить…

– Не спорю я вовсе, а так заметил… Не слушай ты старого ворчуна!.. – обратился к Прондзиньскому Хшановский, делая над собой усилие. – План – прекрасный, и я готов от души помогать тебе, чем могу!..

– Вот благодарю… от сердца! – пожимая протянутую руку, радостно воскликнул Прондзиньский. – Так если генерал позволит, займемся сейчас же составлением подробного плана, надо приготовить приказы… Времени очень мало…

– Прошу, прошу, панове… Займемся! – с широким жестом откликнулся Скшинецкий. – Но… я имею прескверную привычку – принимать пищу именно в этот час! Прошу сделать мне честь, разделить убогую трапезу. За столом потолкуем, потом вернемся сюда, все напишем, оформим…

Он позвонил. Вошел важный камердинер, теперь имеющий очень скромный, почтительный вид.

– Завтрак готов? Вели подавать! Идемте, панове!..

На другой день около полуночи генерал Круковецкий, военный губернатор Варшавы, приняв вечерние рапорты, сделав распоряжения на следующий день, из приемной комнаты прошел на свою половину, в кабинет, тесный мундир и сапоги сменил на удобный халатик на меху, на теплые туфли, обогрел тонкие старческие пальцы у камина и сел писать письмо своей жене, которую отправил к родным? подальше от осажденной столицы.

Раздался стук в двери. Вошел старый гайдук, служивший не одному поколению графов Круковецких, учивший и графа верховой езде, когда тот приезжал на каникулы домой в богатое поместье.

– Там этот ободранец… Куциньский пришел… Что приставлен смотреть за паном гетманом…

– Молчи, старый сыч! Кто тебя спрашивает об этом обо всем? Доложи и впусти, без лишних разговоров!..

– А на что же Пан Бог и язык дал людям, если не для разговора, – уходя, заворчал гайдук. – Или только панам можно говорить, а нам, холопам, нельзя…