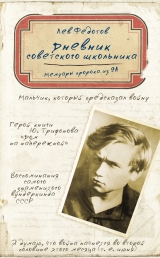

Текст книги "Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А"

Автор книги: Лев Федотов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Как бы то ни было, но московскому школьнику было доступно опережающее отражение действительности, или, как он сам именует, эту способность – «догадки». Распыленные в тексте дневника, они сосредоточены на двух обширных темах: биотехногенной эволюции и социально-политических перспективах будущего, в которые включена и история Второй мировой войны. Но и здесь следует подчеркнуть: сам автор дневника не только не был зациклен на продуцировании таких картинок будущего, но и не придавал им большого значения. Поэтому попытки некоторых современных толкователей представить его фигуру в ряду маститых прорицателей наподобие Нострадамуса, ясновидящих – американца Эдгара Кейси или болгарки – Евангелии Гуштеровой, заведомо искажают факты.

И все же что удалось увидеть Леве Федотову за гранью его текущего бытия? В рамках обозначенной первой темы следует отметить догадку о полете американских астронавтов в 1969 г., хотя и не Луну, как это имело место в действительности, а на Красную планету. Правда, реплика по этому поводу, вырвавшаяся у него в пылу увлеченного и легковесного разговора с соучениками, и не претендовала на серьезность. А вот более интересное и, по всей видимости, продуманное соображение: когда-нибудь, размышлял Лева, будет изобретена таблетка (микрочип?), которая при попадании в организм человека позволит управлять его волей и настроением! Похоже, что этому предсказанию сегодня могут предпослать некоторые реальные разработки. Однако, безусловно, приоритетное значение для этого тематического блока, как, собственно, и для всех исканий Льва Федотова имел прогноз бессмертия человечества наряду с преобразованием его телесной оболочки и обживанием подземных квартир. Однако он пока еще не может быть ни опровергнут, ни подтвержден.

Более представительной является подборка высказываний в рамках второго тематического блока. Идя от более частных к более глобальным проблемам, в первую очередь следует отметить предвосхищение им роковой роли войны в собственной судьбе. Это вполне трезвое осознание краткости оставшегося пути проступало во многих деталях. И в тоскливом чувстве, возникающем при расставании с родственником, уезжавшим из Москвы домой в конце 1940 г.

Мне было не очень-то легко прощаться с ним… Я задавал себе вопрос, увижу ли я когда-нибудь своего дядю или нет?… Мне теперь все в нем было дорого…

Это и последнее «прощай!», мысленно сказанное любимому городу на Неве при отъезде в январе 1941 г., и жалость к материнской доле, которую «заблаговременно» он высказывает Мише Коршунову во время совместных посиделок в бомбоубежище: «Знаешь, кого жалко? Наших мамаш…»[29]29

Коршунов М. П., Терехова В. Р. Указ. соч. С. 167.

[Закрыть] Это, наконец, высказанная другу в самом начале войны твердая уверенность, что и он, «белобилетник» по здоровью, вместе с остальными сверстниками вскоре окажется там, где и положено быть – на фронте:

Петя сказал мне, что хочет идти добровольцем на фронт, но его отстранили по здоровью. Я ему, конечно, посочувствовал, а затем поспешил успокоить тем, что придет время – мы все будем там!

Впрочем, вряд ли такое предощущение всерьез что-либо меняло в его поведении.

Как уникальный факт можно отметить и его умелую ориентацию в пространстве нарастающего беспорядка и паники в Москве, взятой уже в начале войны под прицельный удар врага. То, что для массы жителей являло собой сплошное поле неопределенности и страха, для него дифференцировалось по признакам реальной или ложной опасности. Так, он знал наперед, что первая воздушная тревога, выдернувшая из сна москвичей 24 июня 1941 г., была учебной. Много ли было среди обезумевших людей, штурмующих входы в бомбоубежище, таких, кто это сознавал? А вот 22 и 23 июля при аналогичных обстоятельствах он был уверен, что тревога была настоящей. Но также ведал, что она не угрожает жильцам его дома. Эта уверенность стала причиной маленькой бури в стакане воды. При страшном налете немецких «ястребов» на Москву 22 июля, когда от грохота рвущихся бомб закладывало уши и сдавали нервы у обитателей бомбоубежища, он позволил себе рискованную шутку:

– Полдома нет, – сказал я. Все дружно рассмеялись, но часть проснувшихся интенсивно выругалась по моему адресу, так как сейчас якобы, не время было шутить. Это говорили явно те, кто впал в полную трусость и панику.

С первых же раскатов война стала проверкой на прочность его принципов: укоренившаяся привычка к самоконтролю не подвела. Впрочем, в его случае выдержку определяло и четкое видение перспективы событий, заметим, изложенное им за две с половиной недели до 22 июня! Именно этот фрагмент – с 78-й по 83-ю страницу авторского текста XIV тетради, который и стал своеобразной визитной карточкой Льва Федотова в медийном пространстве, приковывает внимание своей неординарностью. Дар блестящего аналитика (интуитивиста, визионера?) здесь выявился не только в аутентичном сценарии военных действий, которые в этот момент только назревали. Не только в предвидении реальных и конкретных поражений, а потом и грандиозного реванша Красной армии, не только в предсказании распада гитлеровского режима еще до кончины его предводителя. И не только в провидении кардинальных геополитических сдвигов в мире в результате великой победы СССР. За фасадом множественных явлений войны для него была открыта их метаисторическая подоплека, выражавшаяся в тяжелом одолении всеми элементами мыслящей оболочки земли грязных пятен, которые посадила на ней взбесившаяся нечисть. На импульсе этого завершенного правого дела, по его представлениям, объединившееся человечество получало возможность осуществить идеал жизни для всех и со всеми, кто когда-то ступал по земле.

Осмысленная этой перспективой собственная жертва казалась лишь самой малой платой за право участвовать в приближении великой цели.

*****

Какое же отношение ко всей рассказанной истории еще не наступивших времен имел дневник? А самое прямое: он изначально рассматривался автором как подспорье тому передовому отряду, который поставит на практические рельсы реализацию «общего дела». Такая мотивация ведения дневников была характерна для многих последователей Н. Ф. Федорова, ставивших за цель донести каждую сколько-нибудь важную деталь и о себе и о тех, с кем были знакомы[30]30

Дугин А. Указ. соч. С. 76–77.

[Закрыть].

Скорее всего, именно в предчувствии подступающей к границам СССР военной катастрофы с конца 1939 г. он перестроил работу над дневником в соответствии с федоровской концепцией хранилища информационных данных личности, обусловливающего возможность повторной «сборки» ее структуры. Такой шанс он предусматривал и для себя в случае, если ему самому не доведется принять участие в предсказанной реорганизации жизни на земле. А в том, что морально окрепшее, преображенное человечество раньше (возможно, с его участием) или позже (вероятно, без него) захочет и сможет вернуть предшествующие поколения, он нисколько не сомневается. Собственно, его короткая сознательная жизнь, пронизанная поисками алгоритма решения данной задачи и даже предуготовленными подземными «квартирами» для громадного пополнения землян, служила подтверждением этой убежденности.

Прояснившееся прикладное назначение дневника проливает свет на отмеченные ранее парадоксы. Это назначение обусловливало его сознательное уклонение от изложения чужих идей и концепций, как бы они ни были увлекательны и, наоборот, методичную фиксацию собственных мыслей, наблюдений, реакций, поступков, самовыражения по ходу диалогов-столкновений и диалогов– рассуждений. Как добросовестный испытатель, Лева старался запечатлеть себя в аутентичном облике. Правда, необходима существенная оговорка: с учетом неординарности его основополагающей идеи, так и возможности попадания дневника в руки критически настроенного читателя часть сведений о себе автор скрыл за недомолвками или непрозрачными намеками. Однако остающийся архив, судя по стараниям его сохранить, был бы способен восполнить этот пробел.

Впрочем, даже дошедшие до нас части дневника и архива объемно и многомерно раскрывают личность автора. Близкое знакомство с этими материалами дает право утверждать, что главной пружиной его почти ежедневной хроники являлось не эгоистическое стремление заново войти в жизнь, а научный поиск. Подобно многим великим предшественникам в медицине и фармацевтике, апробировавшим свои открытия на собственном организме или завещавшим свои органы на дело спасения других жизней, Лева фактически предоставлял свою информационную матрицу в распоряжение исследователей будущего для отработки технологии воссоздания человека.

Насколько позволяет судить метод ведения дневника, его замысел не ограничивался собственной персоной. В перспективе осуществления «общего дела» актуальными становились любые точные свидетельства о каждой личности: в их перекрестных потоках открывалась возможность адекватного восстановления каждого, кто когда-то посетил этот мир. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что с помощью длинных диалогов, доносящих рассуждения, реплики и междометия собеседников, Лева пытался сохранить четкий информационный слепок всех тех, с кем сводила его судьба. Визуальные зарисовки и прямую речь «героев» его повествования можно сравнить с серией последовательных снимков, позволяющих увидеть их в разных ракурсах и положениях. Можно догадываться и о мотивах, которые побуждали его уделять особое внимание детям – ведь многим из них война могла оборвать жизнь прежде, чем их личность успела бы отложиться в памяти других людей, а, следовательно, его свидетельства могли бы подарить им еще один шанс!

Дневник обрывается 23 июля 1941 г. – ровно на том месте, в котором он перестает быть источником личной жизненной истории, то есть когда на его страницы полноформатно врывается война. Впрочем, к тому времени Лева уже успел сделать свой решающий ход, с помощью которого он намеревался переиграть исторический процесс, как правило, неумолимо стирающий отпечатки пребывания субъектов, неуспевших выполнить своего жизненного предназначения. За две с половиной недели до начала войны он включил в текст дневника футурологическую выкладку о нападении Германии, ходе боевых действий и конечной победе СССР. Она смотрится чужеродным вкраплением в текст. Во-первых, потому что совершенно выпадает из контекста обширной записи от 5 июня, рассказывающей о заботах, занятиях, беседах и мыслях автора за период от возвращения из Ленинграда и до завершения учебного года. А во-вторых, потому что не находит опоры в содержании его почти ежедневного мониторинга фактов и событий. Искусственность этого включения помечает фраза, неуклюже перекидывающая мостик от сообщения о последнем прослушивании оперы «Аида» в Большом театре к рассуждению о предстоящей войне:

Мне хочется сейчас упомянуть о моих политических взглядах, которые я постепенно приобрел в зависимости от обстоятельств за все это время.

Не являвшийся политическим мыслителем по складу ума и наклонностей, Лева проявлял интерес к сюжетам международной политики в той мере, в какой они потенциально вторгались в судьбу страны, его родных и близких, а также влияли на продвижение его проекта. В то же время особые способности позволяли ему усмотреть тренд в развитии событий, не видный менее тароватым наблюдателям. Так, сопрягая просчет поведения противника с адекватным представлением о географии, экономике, психологии общества и государственной власти Советского Союза, он создал абсолютно реалистичный набросок предстоящего военного столкновения с последовательными поражениями и успехами каждой из сторон. И, что особенно важно, успел записать его до того, как предвидение обернулось явью. Собственно, на этом и строился расчет. Прогностическому сценарию предстояло стать мощным якорем, способным удержать его труд от исчезновения среди сокрушительных штормов большой истории. Ведь, в конечном счете, сбывшееся предсказание, тем более судьбоносных событий, неизменно разжигает любопытство и заставляет внимательно, в надежде на новые обретения, штудировать текст, в который оно инкорпорировано. А значит, выводит на магистральную линию помыслов и устремлений в рамках «общего дела», которые, по словам одного из самых продвинутых «федоровцев» 1920-х гг. В. Муравьева, выполняют «роль побудителей и направителей действия»[31]31

Муравьев В. Овладение временем как основная задача организации труда. М., 1924. С. 11.

[Закрыть]. Это с одной стороны. А с другой… блестящая аналитическая разработка о войне выступает порукой тому, что и главный неоконченный проект автора не добросовестное заблуждение, не блеф и не мистификация. Похоже, этот парень знал, что делал. Недаром же он был «Леонардо»!

********

Рассмотренное прикладное значение публикуемого дневника Льва Федотова нисколько не отменяет его значения как информационно насыщенного исторического источника. Скорее, наоборот, стремление автора воссоздать максимально реалистично окружающую жизнь предоставляет уникальную возможность – услышать живых современников! Их очень много – от безвестных прохожих, с которыми он пересекался на разных маршрутах, до известных персоналий. Это учителя его родной 19-й школы на Софийской набережной. В том числе известный словесник, автор школьных учебников по литературе Д. Я. Райхин, за глаза именуемый учениками «Додик – литератор, гений и новатор», талантливый физик В. Т. Усачев, презираемая большинством учеников за равнодушие и формальное отношение к делу учительница истории и обществознания Е. А. Костюкевич и ряд других. Он создает их яркие портретные зарисовки, стараясь донести до читателя не только внешний облик и манеру поведения, но и типичные для каждого обороты речи, интонации.

Возможно, некоторые суждения Левы об уроках, системе преподавания чрезмерно резки и категоричны. По ходу своих заметок он не раз выражает отношение к школе как к досадному препятствию на пути реализации собственных планов, а порой как к источнику ненужных схоластических знаний. Не исключено, что такая позиция вообще обоснована трудной адаптацией одаренных детей к массовой школе с ее нивелирующей педагогикой и стандартизированным образованием. Однако в описываемое время других школ уже не было – с 1937 г. в целях консолидации советского общества решением руководства страны были упразднены элитные и специальные школы. Это не означает, что массовая общеобразовательная школа стала плохой, просто явно выламывающийся из предписанных рамок детский феномен часто попадал в ней в дискомфортную обстановку. Это относится и к Льву Федотову. Чем дальше, тем больше он тяготился повинностью учащегося и становился равнодушен к оценкам. Свою главную задачу в конце девятого, предвыпускного, класса он видел в том, чтобы просто без особых издержек и помех завершить учебный год. В первых числах июня он закончил его на одни тройки,[32]32

Центральный объединенный архив учреждений среднего образования г. Москвы. Ф. 752, оп. 2 л/с. Ед. хр. 1, лл. 50 об-51.

[Закрыть] однако был несказанно рад этому, поскольку переводился в последний класс и обретал долгожданную свободу на период летних каникул, конечно, если только они не будут смяты войной. В его записях мы найдем и описание экзекуции, учиненной над ненавистным школьным дневником и другими атрибутами учения-мучения. Невзирая на достаточно критический уклон в описании школьных порядков, записи Льва Федотова могут служить отличной иллюстрацией постановки учебного процесса, внутреннего климата в коллективе учащихся, отношений учеников и учителей, словом, всей совокупной атмосферы среднего учебного заведения предвоенного времени.

С учетом того, что интересы Левы лежали в стороне от школы, мы познакомимся с теми людьми, которые сопутствовали ему в этой главной ипостаси его жизни. Это и учитель музыки, композитор, ныне совершенно забытый Модест Николаевич Робер и его жена Мария Ивановна. Это замечательный виолончелист и педагог, воспитавший целую плеяду музыкантов, – Эммануил Григорьевич Фишман – тот самый «Моня», муж любимой двоюродной сестры Раи и отец не менее любимой племянницы Норы, которому посвящено немало восторженно-уважительных строк в дневнике. Это и ленинградский музыковед Б. А. Струве, с которым судьба свела Леву в новогоднюю ночь 1941 г. Это, наконец, разнообразные представители обширного клана Маркус, которые регулярно заезжали к ним на квартиру в Доме на набережной и слали о себе вести из других городов.

Конечно, в дневнике запечатлены образы друзей. Те, кому посчастливилось уцелеть в войне, впоследствии стали известными и уважаемыми людьми. Тем более интересно их увидеть глазами школьного товарища в тот период, когда только шло личностное становление и формирование задатков будущих профессионалов. В таком ракурсе читатель увидит и будущих известных писателей Михаила Коршунова и Юрия Трифонова, будущего художника-карикатуриста Евгения Гурова, экономиста Олега Сальковского и ряд других. Нам, умудренным историческим опытом истекших семидесяти с лишним лет, их суждения, оценки, представления о своей стране и окружающем мире иной раз могут показаться наивно-простодушными, иной раз слишком зависимыми от идеологии и пропаганды 1930-х годов. Это относится, например, к уверенности в том, что в случае нападения на СССР капиталистической державы на помощь ему дружно поднимутся трудящиеся всего мира. Правда, следует отметить и другое: если эти иллюзии и имели место, то их развеяло уже начало войны, а в ходе ее битв это поколение продемонстрировало такую силу духа и воли, равной которой и не отыскать в нашей истории. Не случайно из тех, кто родился в 1923–1924 гг., в живых остались лишь 3–4 %. Таким образом, за публикуемым текстом вырисовывается и просопографическая перспектива реконструкции ментального кода самого жертвенного поколения фронтовиков.

Как ни удивительно, эта демографическая когорта остается до сих пор «вещью в себе» в аспектах жизненных стратегий, планов, структуры убеждений и поведенческих стереотипов. За всем этим скрывается еще более волнующая проблема – альтернатива послевоенного развития СССР, останься эта генерация в строю. Подтверждение таких потенциальных возможностей – уникальный случай Льва Федотова, во многом опередивший и свое, и наше время.

И.В. Волкова

Тетрадь V. 1939 год

17 ноября – 8 декабря. 8 кл. А

17 ноября. Сегодня на географии я по некоторым обстоятельствам изменил своему месту и перешел к окну, за тот стол, за которым сидели Павлушка, Медведев, Скуфьин и Тиунов. Урок прошел мирно и спокойно. Все сидели тихо, и, казалось, упади на пол лист бумаги, он произвел бы грохот.

– Борька, что это у тебя за значок? – спросил я у Медведева. Тот посмотрел на свой ромб с буквой «С» и ответил:

– «Спартак».

– За «Спартака» болеешь?

– Ага.

– Ну, а как эта команда? – спросил я. – Побеждает всех?

– Побеждает!

– Знай, – сказал я, – что эта команда не должна позорить свое имя, она должна также побеждать своих врагов, как некогда побеждал своих полководцев великий полководец Спартак. Она должна быть достойна его имени[33]33

Спортивное общество «Спартак» было создано в 1935 г. Его название было подсказано одноименной книгой Р. Джованьоли, рассказывающей о героическом восстании рабов и его предводителе. И книга, и ее главный герой были очень популярны среди советских читателей. Отголоски знакомства с этим произведением слышны и в высказываниях Льва Федотова.

[Закрыть].

– А она побеждает, – важно ответил Борис.

К Модесту Николаевичу[34]34

Модест Николаевич Робер (1901–1944) – родился в Москве. Окончил Флеровскую гимназию и философский факультет I-го МГУ, параллельно учился в музыкальном техникуме у М. Ф. Гнесина. Сочинял детские песни, оперы, музыку к театральным постановкам. Одновременно занимался преподаванием музыки. (РГАЛИ. Ф. 2037, оп. 1, ед. хр. 254 Л. 3.) С Левой его связывали теплые доверительные отношения. В известном смысле чета Роберов была его второй семьей.

[Закрыть] я пришел сегодня ровно в 5 часов вечера. Мы сейчас же сели заниматься. Между прочим, я показал ему то содранное место на кисти руки, которое я получил еще тогда, когда делал газету.

– Ай-ай-ай! – ужаснулся он. – Как же ты играть будешь?

– Ничего, буду. Это мелочь, она мне не помешает.

– А руки-то у тебя все же потрескались, – сказала М. Ив. – Ты перчатки-то носишь?

– Теперь уже ношу, – ответил я.

– Наконец-то! – вздохнула М. Ив.

– Да! Наконец-то поумнел! – улыбнулся я.

– Ну, а как твои доклады? – спросил М. Н.

– Да так, ничего… – ответил я. – Своим чередом идут. Трудно мне только. Боюсь, что не успею окончить свою «Италию» к поездке в Ленинград. Приходится по два рисунка в день делать.

– Тебе хоть по два приходится делать, а вот мне приходится по три вещи за день сочинять, – сказал мне мой учитель. – Прямо не знаю, что делать. Я сейчас ищу только крючок, чтобы повеситься.

– Да, – вздохнул я.

После занятий я почитал домочадцам свой дневник. Примерно через час открылась дверь и в комнату вошел добродушный седовласый старикашка.

– А-а! Профессор! – вскричал М. Н. – Ты знаешь? – обратился он ко мне. – Это профессор.

Я не буду вдаваться в подробности и описывать дальнейшее. Но скажу только, что этот добренький профессор, несомненно, обладающий удивительным юмористическим красноречием, интересно и живо рассказывал нам о своих летних приключениях. Сейчас я эти сжатые исповедания записал лишь из-за того, чтобы впоследствии иметь перед глазами более пространное представление о сегодняшнем дне, ну и чтобы не видеть в нем какие-либо пробелы.

Итак, вечером в 7 часов я уже был дома. Именно сегодня к нам вечерком заглянул Сухорученков со своей дочуркой. Последнюю читатель, очевидно, знает еще по 13-му октября. Как уже было сказано, Сухорученков – один из бывших (неразб.) – парторг, перешедший работать в райком. Его дочь по прозванию Галина, 7-и лет от роду, будучи чрезвычайно веселым существом, внесла к нам в квартиру вместе с собой смех и веселье.

Я в это время сидел и рисовал один из рисунков к «Италии». Сия дева расположилась около меня, чтобы посозерцать мое творение.

Собственно говоря, сегодня вечером ничего особенного не произошло. Я хочу только записать шутливый и комический разговор, который произошел между мною и вышеописанной Галиной.

В одну прекрасную минуту она случайно взглянула на окантованный рисунок, висевший на стене в комнате, на котором я изобразил ландшафт с бронтозавром. Я о нем, кажется, упоминал 11 ноября, когда мама принесла домой из театра после постановки вместе с другими рисунками.

– А что это такое, а? – спросила она меня, разинув рот.

– Это звери, – спокойно ответил я.

– Звери??? А где они сейчас?

– Они сейчас там, где и находятся.

– Нет, правда. Где?

– Там, где должны быть.

– Ну что-о? Ну, правда, а?

– Их сейчас нет. Они вымерли.

– Почему? Как? – удивилась она.

– Умерли все, – пояснил я. – Не вечно же им жить.

– А почему они сейчас нигде не живут?

– Потому что не нашли нужным остаться в живых.

– Нет, правда!

– Но ведь должны они были когда-нибудь умереть, – сказал я. – Ведь всякий зверь, проживши свой век, умирает. Вот и они все умирали да умирали, ну и улетучились в конце концов, все до одного.

– А откуда знают, какие они были?

– А их сейчас в земле находят.

– Ну, что ты-ы! Да брось!

– Конечно. Ведь они, когда умирали, падали на землю, а ветер их постепенно заносил землей. Ясно?

– А-а-а!!! – протянула она. – А тогда люди были?

– Нет. Тогда людей еще не было.

– А откуда же они взялись?

– Да постепенно преобразились из обезьян, которые тогда жили.

– Ну, конечно. Ведь обезьяны-то похожи-то на людей-то, да?

– Вот в том-то и дело, – согласился я, улыбаясь.

– А почему раньше эти звери жили, а потом люди?

– Да потому что не наоборот.

– Да будет тебе, скажи!

– Ну, а если бы начали жить раньше люди, то ты бы спросила: почему раньше не жили звери.

– Ага! А что?

– Как что? – удивился я. – Поэтому-то люди и жили позже, потому что не раньше. Это уже дело природы.

– А «дефы» жили когда-нибудь? – спросила она.

– А что это такое?

– Ну, такие вот… с двумя головами… тремя… Во такие.

– Да что ты? – ужаснулся я. – Что это с тобой, голубушка! Чего ты! Брось ты!

– А скажешь, нет? – с особой интонацией проговорила она.

– Конечно, нет! Ты сама вникни в то, что говоришь: с двумя, с тремя головами! Может быть, ты еще скажешь, что жили на свете животные с сотней голов?!

– Ну, а если… – начала она. Но я ее перебил:

– Да ты пойми, что говоришь!

– Ну…

– Да нет! Ты пойми! По-ойми!!

– Да брось ты! А если…

– Да будет тебе болтать, – сказал я. – Пойми ты и все!

– Да перестань… – взмолилась она.

– Не могут такие вообще жить! Будет тебе зря болтать.

– А если они…

– Да брось ты! Пойми, что ты говоришь.

– Да будет тебе перебивать!

– Да не могут жить они вообще. Ты это откуда взяла-то?

– А мне одна тетенька говорила.

– А она-то откуда такая умная?

– Не знаю.

– А ты их видала сама, этих двухголовых дефов?

– Видала… да, – уверенно заявила она.

– Во сне?

– Не-ет! На сцене!

– Да это ведь неживые! Вот уж сказала!

– Да я знаю. А мне тетенька говорила, что такие есть.

– А ты ее не попросила, чтобы она их тебе показала?

– Нет.

– Жалко. Ну, они жили, значит, по-твоему?

– М-м… Ну, а что же тут такого?

– И ты веришь этой самой тетке? Мало ли, что тебе скажут. Ведь не все говорят правду.

– Да брось ты! – снова взялась она за свое. Ну, а вдруг они жили, откуда ты знаешь?

– А ты мне докажи? – cпросил я. – Если докажешь, я сдамся.

– Да в земле…

– В земле? – удивился я. – Да их там нет.

– А ты разве их искал?

– Если бы я их искал, то это не была бы отговорка. Вот в том-то и дело, что их искали даже все ученые Земли и то не нашли.

– А они скушали друг друга, – вдруг сказала она.

– Конечно, ты права, – согласился я. – Первый «деф» съел второго, а второй, чтобы не обидеть друга, съел первого. Так от них и не осталось ничего.

– Ну-у!.. А так не может быть.

– А если не может, то чего же ты так говоришь?

Наконец, она согласилась со мной, и на этом все окончилось. Сухорученков и эта веселая Галина остались у нас ночевать. И сейчас, когда я пишу эти строки, она уже поглощает кислород воздуха лежа. Ибо она уже успела сну отдать на ночь свое сознание.

Все!!!

18 ноября. Сегодня утром я узнал весьма приятную для себя весть. Из телефонного разговора мамы с Бубой (могу напомнить, что Буба, или Люба, это моя тетя) я понял, что к нам в Москву, очевидно, в конце этого года приедет из Николаева дядя Марк. В моих летних записях 1937-го года я упоминал о своей поездке к Марку. Могу, между прочим, удариться в подробности, и сообщить, что Марк – это родной брат маме и Любе. Это добродушный добрый старичок, которого я обожаю больше, чем самого себя.

Ура! Я буду безгранично рад его приезду.

23 ноября. Сегодня утром, еще до того, как я пошел в школу, мы получили открытку из Ленинграда. Когда я ее читал, то мой центр кровеносной системы бешено стучал, силясь разорваться. Рая писала, что Норка-Трубадур с нетерпением ждет меня и что, может быть, в декабре Моня[35]35

Моня – Эммануил Григорьевич Фишман (1907–1988) – известный ленинградский виолончелист, педагог. Первым браком был женат на Раисе Самойловне Маркус, двоюродной сестре Левы. Имел дочь Элеонору, которую Лева по ассоциации с оперой Верди «Трубадур» иногда называл «Леонорой» и «Трубадур». Дружбой с этой родственной семьей Лева очень дорожил.

[Закрыть] приедет в Москву. Все это, конечно, очень хорошо. В школе ничего особенного не было, и я, проторчав там около 5 часов (дело в том, что у нас изменили расписание и 5-й день у нас теперь не 6-ть, а 5-ть уроков), благополучно вернулся домой.

Мне сейчас придется раскаяться в том, что я забыл 10-го ноября упомянуть о том, что в газетах того числа было сказано о покушении в Мюнхене на жизнь Гитлера, и я в этом каюсь. В сегодняшней газете я узнал об аресте некоего Георга Эльзера, подготовившего данный взрыв, результатом которого должна была быть смерть вождя Германской империи[36]36

Иоганн Георг Эльзер (1903–1945) – немецкий антифашист, плотник, подготовивший 8 ноября 1939 г. покушение на Гитлера: заложил взрывное устройство в колонну в месте публичного выступления Гитлера. Однако оно сработало после того, как Гитлер покинул помещение. Был схвачен и позже казнен.

[Закрыть]. Но все произошло благополучно, и удар прошел мимо своей цели, к сожалению одних и радости других.

К М. Н. я сегодня хотел собраться пораньше, чтобы успеть ему прочесть весь свой день 5-го ноября, написанный в дневнике. День этот в записях, как известно, очень сложный и длинный, поэтому, чтобы прочесть его, не отрываясь, с начала до конца, понадобится немало времени.

Вдруг мои действия прервал телефонный звонок. Это звонил Модест Николаевич.

– Послушай, Лева, – сказал он мне. – Ты сегодня, пожалуйста, не опаздывай, так как после тебя ко мне придет Кира, а потом я должен уходить.

– Ладно, – проговорил я. – Я и так сегодня хотел к вам рано прийти, потому что я думал прочесть вам весь тот 5-й день.

– А-а! То твой знаменитый день 5 ноября?

– Ну да, – ответил я.

– Жалко, правда! – сказал он. – Ну, ладно. Тогда ты мне его прочтешь в следующий раз.

– Да, – согласился я. – Придется так и сделать.

Когда я пошел к М. Н., то, помимо нот, захватил с собой и дневник, чтобы показать ему записи этого самого 5-го дня.

– Ну, а теперь ты в перчатках? – спросил меня М. Н., когда мы садились заниматься.

– Да. Теперь я их ношу, – ответил я.

– Где? В кармане? – полюбопытствовала М. Ив.

– Да, сейчас-то они находятся, действительно, в кармане, именно в этот самый момент, – подтвердил я.

После занятий М. Н. сказал мне:

– Ну, дружок! Покамест придет Кира, давай-ка мы с тобой черкнем диктанчик. Хочешь я тебе дам тот диктант, который у меня писала Ия?

– Пожалуйста.

– Только имей в виду, что это, хотя диктант и двухголосный, но зато оч. легкий, так как это первый диктант из двух голосов, который она писала.

– Ну, что же, ладно, – согласился я.

Диктант я написал довольно быстро, но не настолько, насколько предполагал.

Я показал М. Н. записи 5-го дня, и он был чрезвычайно поражен их длине.

– Что же это за необычайный день, если на него понадобилось 100 с лишним страниц? – вскричал он.

– Да, это прямо небольшой рассказик, – сказал я. – Даже название ему можно дать: «День из моей жизни».

– Да-а, м-м, – промычал мой учитель. – Интересно, что там у тебя? А знаешь что? – вдруг спросил он.

– Что?

– Покамест нет Киры, ты бы прочел что-нибудь.

– Только не 5-й день – его я не успею.

– Ну, конечно, – согласился М. Н. – Если ты прочтешь, как мы уговорились сл. раз, а сейчас почитай какой-нибудь др. день. Идет?

Я сразу согласился без лишних слов и прочел М. Н. и М. Ив. записи о 6-м ноября – кануне праздников, – т. е. о том дне, в течение которого я был у Юрика на его новой квартире.

– Твой дневник прямо хоть целой книжкой издавай, – сказал потом М. Н.

– Ну-у, до этого еще далеко, – сказал я.

– Ну, а вообще-то, зачем нужно вести дневник? – проговорил М. Н. – Ведь каждую работу следует производить не только для пользы самому себе, но и для того, чтобы принести пользу другим, а также и стране.

– Это вполне понятно, – согласился я.

– Ну, а что касается тебя, то я уверен в том, что из тебя выйдет дельный человек, – продолжал М. Н. – Я думаю, что ты стране пользу принести можешь.

– Это мечта каждого, – изрек я.

– Ну, а кем ты будешь? – спросила М. Ив.

Я задумался.

– Ну, а что же, – ответил за меня М. Н. – Он ведь может быть и биологом, и геологом, и архитектором, и художником, а, может быть, и музыкантом.

– Нет, художником я не буду.

– Но ведь у тебя есть большие способности! – сказала Мария Ивановна.

– М-м… да меня вообще профессия художника не влечет к себе, – сказал я. – Я могу быть просто любителем в этой области.

– Ну, что же, это твое личное дело, – проговорил М. Н.

– Тебе нужно было бы поступить в школу, – сказала М. И.

– Да мама меня хотела в нее определить еще летом, да я отказался. Я ей сказал, что насильно она меня все равно не вытащит из дому и что меня сейчас защищает сама конституция. Ее статья гласит: «Каждому по его потребностям, от каждого по его способностям».

– Нашел, что сказать! – похвалила меня М. И. – Ну, а математиком ты можешь быть?

– Нет, математиком я не буду. Я эту науку обожаю, так как знаю, что без нее в жизни не сделаешь и шагу, но не увлекаюсь ею.