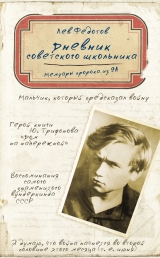

Текст книги "Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А"

Автор книги: Лев Федотов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

По разумению Левы, временной промежуток, который отделял его самого и его современников от этого поворотного момента мировой истории, не слишком велик, во всяком случае, он надеялся встретить его на своем жизненном веку. Он был убежден, что СССР выйдет победителем в войне с Германией, несмотря на высокую цену, которую придется уплатить за этот итог. Он был уверен в том, что в результате светоносной победы на путь общественно-политического развития, проложенный Советским Союзом, повернут и другие страны мира. Таким образом, сформируются социальные предпосылки, отвечающие предстоящим кардинальным изменениям человеческого существования. Этому не сможет помешать и вероятное противоборство СССР с США и Великобританией:

Может быть, после победы над фашизмом, в которой я не сомневаюсь, нам случится еще встретиться с последним врагом – капитализмом Америки и Англии, после чего восторжествует абсолютный коммунизм на всей Земле, но эта схватка уже не должна и не может все же быть такой свирепой, как нынешняя наша схватка с фашистской Германией, ибо то будет встреча единиц более близких.

Итак, похоже, раскрыта главная интрига Левиной жизни, манившая и одновременно дразнившая некоторых его друзей (вспомним характеристику Лени Карася). Она дает основания увидеть за его исканиями влияние философии «общего дела» Н. Ф. Федорова, хотя и воспринятой в ее секулярной версии. Место, время и обстоятельства открытия им этого учения остаются «за кадром». Быть может, труды философа, изданные после смерти его последователями, имелись в библиотеке Федора Каллистратовича Федотова, быть может, к ним привлек внимание мальчика кто-то из взрослых знакомых семьи. В равной степени, возможно, что в библиотеке кого-либо из жильцов своего знаменитого дома он мог натолкнуться на сборник «Вселенское дело», положивший начало в 1914 г. постоянному федоровскому движению. Эти семена, кто бы их ни уронил, упали на благодатную почву: целенаправленный интерес к этой теме прошел через всю его осознанную жизнь.

********

Многие прямые и косвенные факты указывают на то, что практические устремления в этом генеральном направлении для него были сопряжены с палеонтологическими разысканиями. На палеонтологию как на страсть друга детства указывал Трифонов в романе «Исчезновение»: литературный персонаж, замещающий Леву, совершал бесстрашные одиночные вылазки в подмосковные пещеры, иногда увлекал туда друзей и даже создал конспиративную организацию «Общество по изучению пещер и подземных ходов» (ОИППХ). Правда, назначение этих обследований в романе оставалось малопонятным для привлеченных членов тайного общества. О научно-фантастическом романе, которым Лева занимался в последний плодотворный период жизни февраля– апреля 1941 г., оставил краткое свидетельство Михаил Коршунов. По его словам, в нем шла речь о скрытом под землей невредимом очаге доисторической жизни, с фауной и флорой, давно исчезнувшими на поверхности земли. Это и был «подземный клад» в гигантской пещере с зелеными окаменелостями, бывшими некогда зеленым океаном. Он был найден группой современных естествоиспытателей по своеобразным меткам, оставленным древними людьми[18]18

Коршунов М., Терехова В. Указ. соч. С. 36.

[Закрыть]. Текст этого произведения Лева тщательно отделывал: по воспоминаниям М. Коршунова, он собирался его отдать для прочтения, а, возможно, и для публикации известному писателю и журналисту Александру Исбаху, с которым хорошо был знаком еще его отец[19]19

Там же. С. 179.

[Закрыть]. Однако война, уход на фронт Исбаха и отъезд Левы в эвакуацию помешали этому плану.

А вот художественная иллюстрация Левы, сделанная весной 1941 г., к тому же или другому своему роману «Кобольд, или путешествие в недра земли». Название рисунка – «Кобольд, или В пещере горного короля» – дает право на отнесение его и к тому, и к другому литературному опыту Левы. Несмотря на то что рисунок, как и романы, не сохранился, подробное описание его привел сам Лева в дневнике. По его же собственным показаниям, он изобразил гигантскую пещеру, заполненную безмолвными духами подземного короля, растущими из земли и из стен в форме косматых голов каменных старцев. В отличие от тяжеловесных неподвижных подданных король духов, не имевший тела, а только голову, состоял из газообразного вещества, наподобие молочной дымки. Размеры и пещерного королевства, и его обитателей, как подчеркивал сам автор, превосходили любые наземные мегалитические сооружения. Если бы главному властелину этих мест «предложили нью-йоркские небоскребы, он их глотал целыми сотнями и только тогда бы заметил, что он действительно поглощает „какую-то мелочь“». Антропоморфные черты ископаемых, хотя бы и на иллюстрации к научно-фантастическому роману, указывают на определенный параллелизм наземных и подземных природных обителей, в частности на возможность разумной и одухотворенной населенности вторых в материальных формах, которые для первых считаются безжизненными. Конечно, это только полуоформленная гипотеза, к тому же поданная в художественно-фантастическом жанре, который вообще «заточен» на продуцирование невероятных идей. И тем не менее, судя по страстной приверженности Левы сюжету подземной жизни, превосходящей размахом и формами наземную, можно заключить: здесь для него был сокрыт важнейший ресурс человечества.

О том, насколько мощно целенаправленное обследование пещер и подземелий владело его воображением, можно судить и по косвенному признаку. Данную перспективу он не выпускал из виду, даже совершая восхождение на верхнюю смотровую площадку Исаакиевского собора в начале 1941 г. На это прямо указывает набор слов и выражений, явно относящихся к сценарию погружения в полости земли, а не к покорению высоты. Так, согласно Левиному отчету, они вместе с Женей Гуровым продвигались через мрачный коридор, темноту которого изредка прореживали голубые лучи, называвшиеся, конечно, не иначе как дневным светом; далее лестница выходила в своеобразную котловину. За верхними колоннами шла пропасть, а ползли они вверх, как ящерицы.

На то же место предстоящей работы был сориентирован и ряд тех навыков, которые он неустанно шлифовал. Это – жесткая физическая закалка и подготовка, рассчитанная на длительные пешие переходы и работу в условиях резкого перепада температур. Это, пользуясь психологической терминологией, формирование интернального локуса контроля, повышающего степень самозащиты и ситуативного управления со стороны индивида. Как максимум – это давало шанс отразить атаку неизвестного противника, способного вынырнуть из густой мглы подземелья. Пожалуй, единственным способом снять страх, замешательство и умножить ресурс сопротивления в таком положении было вхождение в измененное состояние сознания, которое у римских легионеров определялось понятием furor, а у русских ратников – «ярение». Мы знаем, что оно было подвластно Леве. Регулировать эмоциональный настрой в малоприятной обстановке помогали устраивавшиеся им аутотренинги, хотя, конечно же, он не пользовался подобным определением своих занятий. Но ведь именно так можно квалифицировать уже упоминавшиеся опыты, которые он сам определял как проведение оперы «Аида» у себя в сознании: вначале он это делал дома в расслабленном состоянии, а затем – по дороге в Ленинград, под грохот поезда и шум в вагоне. Используя любимую музыку Верди, Лева заставлял сознание работать одновременно в нескольких регистрах: и стереофонически, хотя и только мысленно, воспроизводить музыкальный текст, позитивно влияющий на психологическое состояние, и исполнять запланированные дела. Опыт погружения в подземелье, с зафиксированным нагнетанием дискомфортных ощущений поставил перед ним задачу устранения этой неполадки, а Лева решал ее, как всегда изящно и эффективно с помощью незаменимой «Аиды».

К этому же запасу незаменимых в подземных глубинах умений следует отнести способность создать фотографически точную зарисовку объекта наблюдения. Именно этой задачей, надо думать, и был мотивирован его отказ в старших классах от посещения Центрального Дома художественного воспитания. Здесь от учеников добивались выработки авторской художественной манеры, эмоциональной передачи увиденного, в то время как ему было необходимо только набить руку в технике воспроизведения натуры – ведь фотоаппараты его времени не были рассчитаны на съемку в темноте.

Некоторые наметки ожиданий, которые он связывал с будущей деятельностью, открываются из записанных разговоров с родственниками. Так, в конце 1940 г. на вопрос дяди о том, какие же отрасли знания его привлекают больше других, он ответил:

Больше всего меня влекут к себе биология и геология – природоведческие науки; природа, короче говоря.

– Да, природа – это самое интересное! – согласился мой дядя. – Тут я с тобой согласен… Зоология, ботаника – это самое занимательное из того, что я знаю. В природе нет каких-нибудь злых хитростей, там все просто – умей только правильно разглядывать и открывать ее законы!

Эти слова Исаака мне очень понравились.

Отголоски данной беседы с полюбившейся Леве формулой изучения природы доносятся и в разговоре с двоюродной сестрой Раей о выборе будущей области профессиональных занятий, которую он определял так:

…геология в лице минералогии и палеонтологии и биология в лице зоологии. Теперь остается ждать,… какая из них победит другую. А для жизни человека обе они чрезвычайно важны: геология питает промышленность и многие другие отрасли хозяйства своим изучением и использованием минеральных богатств, а зоология помогает человеку развивать свое хозяйство, улучшать продукты питания и даже разгадывает новые загадки в природе, ответ которых помогает жить, давая новую энергию нам.

Дневник передает сухой и немногословный отклик собеседницы на это заявление: она коротко одобрила его выбор. Однако, вероятнее всего, ответ ее не сильно заинтересовал. Да это и неудивительно: только чуткий слух, настроенный на Левину «волну», за этим полупризнанием мог уловить нечто большее, чем банальное рассуждение о народнохозяйственной пользе геологии и биологии и метание между этими науками разбросанного юнца. И тем не менее, пусть витиевато и нескладно, в конце монолога Лева проговаривается любимой двоюродной сестре о заглавном предмете своих исканий. По его словам, он был связан с некоторой завораживающей тайной природы, обещавшей новый источник энергетического жизнеобеспечения человека. Что же касается неоконченного спора двух наук, то, по всей видимости, сам факт этих колебаний указывает на особенность его мышления. Похоже, грань между живой материей, подлежащей ведению зоологии, и неживой, «подведомственной» геологии и палеонтологии, по меньшей мере, в пространственных границах подземной среды для него была подвижной – в противном случае априори победу бы одержала зоология с ее интригующей «загадкой»!

Была ли заявка Льва Федотова порывом юношеской самонадеянности, а, если нет, то как далеко ему удалось продвинуться на взятом направлении? Его хронологический расчет, связывающий с послевоенным переустройством мира переход к новому эволюционно-биологическому циклу развития человечества, как будто свидетельствует в пользу некоторого определившегося плана. Можно уверенно говорить о ключевой роли в нем палеонтологических изысканий и догадываться о его направленности на претворение ископаемых остатков давно угаснувших жизней в источник новой витальной силы для человека. Возможно, некая эвристическая идея такого рода впервые блеснула у него летом 1938 г. по ходу осмотра пещер Звенигорода и других занятий натуралиста. Именно тогда и мать, и друзья получили от него по весточке – две одинаковых почтовых открытки с крупно напечатанной на лицевой стороне датой 26 июня 1938 г., на которую были назначены выборы в Верховный Совет РСФСР. Среди нескольких малозначащих фраз об отдыхе он убедительно просит обоих адресатов во что бы то ни стало сохранить этот продукт советской полиграфии. Друзья Левы – Миша Коршунов и Вика Терехова еще много десятилетий спустя будут гадать, что бы значила эта просьба. А журналист и исследователь Ю. Росциус в духе своей генеральной «провидческой» версии предположит, что так Лева иносказательно сообщал о дне и месяце своей скорой гибели (хотя, согласно официальному извещению, полученному матерью, она произошла 25 июня 1943 г. под Тулой). Однако, скорее всего, таким способом Лева устанавливал первую метку на маршруте, который должен был привести его к искомому результату. Можно думать, что следующие вехи проходили через некоторые рисунки Левы, и роман «Подземный клад», где сюжет выстраивался с помощью того же приема «меток» – указателей, ведущих поисковиков к уникальной находке. Не случайно поздней весной 1941 г. он заказал знакомому фотографу-любителю снимки своих рисунков, надежно, как ему казалось, упрятал рулон белых обоев с летописью земли, тетради с литературными произведениями. Из их фрагментов наподобие собранного пазла могла бы сложиться более детальная и ясная картина. Однако война унесла материалы его большой проектной работы, за исключением нескольких тетрадок дневника.

За исканиями московского школьника усматривается воздействие мощного потока идей, восходящих к «русскому космизму». Это и учение В. И. Вернадского, указывающее на наличие непрерывного тока атомов между живым и косным веществом биосферы, а также на развитие центральной нервной системы и увеличение объема мозга (цефализацию) как магистральную линию в эволюции человека. Этой концепцией навеяны образы голов – пещерных насельников на иллюстрации Левы. Это и идущие в русской традиции от В. С. Соловьева идеи гилозоизма, то есть всеобщей одушевленности, а также перекликающаяся с ними гипотеза К. Э. Циолковского о духо-атомах, присущих материи. Именно они, по мнению калужского «мечтателя», обусловливали бесконечные переходы органического вещества в неорганическое и обратно и мотивировали достижимое бессмертие.

В предвидениях русских космистов о переменах в образе существования и физическом строении землян по ходу колонизации космоса коренился интерес Льва Федотова к неоконченной эволюции живой природы, включая и человека. Так, в конце 1940 г. и в начале 1941 г. он трудился над последней из своих монументальных работ – художественной летописью Земли. Единственный видевший ее в готовом виде – Михаил Коршунов – свидетельствовал: «Это было лучшее из Левкиных творений…» Рулон белых обоев, который за счет подклеек мог легко удлиняться, как нельзя лучше подходил для выражения непрерывного и неоконченного процесса изменения форм и условий жизни. На нем были изображены плавающие, ползающие, бегающие, летающие биологические особи…[20]20

Коршунов М. Белый рулон. С. 11. // Личный архив автора.

[Закрыть] Продолжение почти угадывается: после освоения высокоорганизованной жизнью воды, земли и атмосферы на очередь дня поставлены недра земли…

И, конечно же, в базовом посыле – мечты московского школьника шли от Н. Ф. Федорова, провозгласившего священной обязанностью «сыновей» возвратить к жизни «отцов» и жить в мире и согласии со всеми и для всех. Прямая связь с Федоровым проявилась и в его изначально взятом курсе на претворение самой головокружительной мечты о победе над смертью, в обход научно-фантастических грез 1920-1930-х о сохранении человеческих жизней путем пересадки органов животных или пролонгации автономной жизнедеятельности мозга после утраты тела. (Вспомним беляевских Ихтиандра, голову профессора Доуэля или опыты булгаковского профессора Преображенского). И в представлении о возможности продолжения духовной сущности человека, как бы она ни была названа (душа, психика), только на основе материального субстрата.

При желании нетрудно обнаружить зеркальное отражение ряда фундаментальных правил зачинателя учения «патрофикации» (воскрешения отцов) и в образе жизни и мыслей его юного советского продолжателя. Аскетизму Федорова, в частности, его обыкновению довольствоваться самым малым в еде, обходиться без верхней одежды зимой, трудиться по восемнадцать-двадцать часов в сутки – корреспондировали аналогичные спартанские привычки и подвижнические принципы Левы, о которых уже известно читателю. Можно думать, что от Федорова и его грез о воскрешении предков как субституте физического рождения в будущем, отменяющего привычные отношения полов, шло и специфическое отношение Левы к прекрасной половине человечества. Конечно, за выраженной им позицией стояла и весьма эффективная советская политика социального уравнения гендеров. Однако страстность, с которой восемнадцатилетний юноша декларировал свое отношение к женщине только как к товарищу, явно отягощена глубинными убеждениями, выходящими за пределы советской практики эмансипации и вовлечения женщин в общественную жизнь. Безграничному альтруизму философа из Румянцевской библиотеки вполне соответствовал идеалистический посыл советского подростка «быть полезным» стране и обществу, безотносительно к социальному признанию своих заслуг – он не только высказывал это кредо, но и воплощал его в своей жизни.

И все-таки даже при таком большом количестве неслучайных совпадений Лев Федотов явно нащупывал свой подход к решению той грандиозной задачи, которую выдвинул великий философ. Так, московский школьник расходился с автором «общего дела» в аспекте социальных предпосылок проекта: если Федоров, убежденный противник и социализма, и капитализма, видел его осуществление на путях строительства православного психократического царства, то Федотов уверенно связывал его с коммунистическим будущим, притом скрытым не за дальним горизонтом. В этом представлении он отличался и от с «федоровцев» 1920-1930-х гг., усматривавших в советской власти инструмент воплощения некоторых предвидений, вроде регуляции природных сил, научной организации труда, но не предельного идеала учителя. Наконец, его характеризовала и всемерная готовность перейти от разговоров к делу, мотивированная полудогадкой-полугипотезой о возможном обретении витальных источников на направлении палеонтологических разысканий.

Нужно признаться: эта идея не подлежит верификации даже на сегодняшний день, хотя с довоенных времен науки о земле проделали гигантский прогресс, а проблема иммортализма вышла на уровень научного признания и транснационального движения!

Конечно, Лев Федотов находился в начале своего поиска. На этом этапе были преждевременными любые многообещающие заявления, что, собственно, и удерживало его от связного изложения своей идеи – ей следовало предпослать доказательную базу, дать концептуальное оформление. А вес слова, устного или письменного, в его универсуме был выше того значения, которым оно наделялось в обывательском обиходе. Он и сам заявлял об этом, хотя вроде бы и по поводу, никак не связанному с высокими материями. Так, имея уже гарантию получения билета в Ленинград в канун 1941 г., на расспросы знакомых о своем отъезде он предпочитал отвечать неопределенно:

Вообще… у меня такой существует закон: ни в коем случае никогда не говори заранее. Вот и сейчас! Меня даже, если и спрашивают, еду ли я в Ленинград, я никогда не говорю «еду», а отвечаю: «вероятно» или «может быть». Я буду уверен в поездке лишь тогда, когда билет будет у меня в руке.

Так что же остается в сухом остатке от этой потенциально плодотворной и прерванной на восходящей стадии деятельности? Только смутные предположения о том, что истина для ищущих бессмертия сокрыта в недрах планеты, а ее полости со временем могут стать средой обитания землян, поменявших свой энергетический и психофизиологический режим существования. Только дерзкая мечта о воскрешении предков и наступлении золотого века на планете после разгрома фашизма и победы СССР над Великобританией и США в результате нового столкновения, хотя и не такого кровавого и ожесточенного, как с нацистской Германией. Еще остается его самоподготовка для будущего осуществления проекта. Как будто совсем немного для того, чтобы феномен Льва Федотова делать объектом серьезного внимания.

В общем-то при желании и переосмысленную им концепцию Федорова можно представить как соединение двух утопий – биокосмической и коммунистической – и на основании этой квадратной степени дезавуировать как предмет анализа. К такому логическому выводу подталкивают и оценочные суждения, возведенные в постсоветский период в ранг бесспорных истин. Так, по авторитетному мнению известного американского русиста и советолога Р. Стайтса, темы предельных возможностей, которыми были одержимы революционные романтики 1920-х, – бессмертия и освоения космоса – являлись коррелятом состояния невежества и варварства, в котором столетиями пребывала вся Россия, за вычетом ее тонкого образованного слоя. Особенно противоестественной выглядела погоня за этими миражами для страны, у которой физический потенциал был подорван революцией и Гражданской войной, а деревянная соха и гужевой транспорт составляли примету повседневной жизни. Впрочем, по мнению Стайтса, культ науки и машинной техники не был специфически российским явлением, а отражал общую тенденцию отсталых обществ, находящихся в процессе революционной трансформации. Что же касается увлечения идеями бессмертия, то оно концентрировало в себе некую блуждающую ментальность, основанную на хилиастических чаяниях народа и прометеевской вере в способность изменить природу и ее законы[21]21

Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989. Pр. 168–170.

[Закрыть]. С этой трактовкой коллективного сознания эпохи красных кумачей, пожалуй, можно было бы согласиться, если бы не одно «но»: деградация отечественной фундаментальной науки и развал космической отрасли, сопровождающие весь постсоветский период развенчания «коммунистической утопии», перечеркивают нигилистический подтекст подобных характеристик.

Да и сама коммунистическая идея, шагнувшая из области теории в практику социального переустройства, в глазах современников являла собой куда более сложный продукт, чем ее худосочные проекции в курсах по марксизму-ленинизму и пропагандистских лозунгах. Не случайно в ряде фундаментальных трудов постсоветского времени акцентируется мистериальный смысл, притянувший к ней самые неожиданные движения – от староверчества и народного религиозно-мистического сектантства до «богоискателей» Серебряного века и интеллектуалов, группировавшихся вокруг литературного сборника «Скифы». По определению А. Дугина, русский национал-большевизм, сложившийся на базе этой идеи и взявший на себя ее воплощение, был модернистским инвариантом мессианских чаяний русского народа, его стремлений к созданию тысячелетнего царства, основанного на принципах справедливости, правды и равенства. Подобно Традиции, тянувшейся к преодолению границ как помехи полного бытия, национал-большевизм изначально был направлен на преодоление географических и онтологических барьеров[22]22

Дугин А. Тамплиеры пролетариата. Национал-большевизм и инициация. М., 1997. С. 52, 95–96.

[Закрыть].

Эти интенции, как известно, получили свое преломление, с одной стороны, в теории и практике мировой революции. А с другой… в устремленности к покорению космоса, наряду с подготовкой человеческого организма и психики к вселенской экспансии. При этом, предваряя внеземную колонизацию и клонирование в ее ходе своего жизнеустройства, в смысловом горизонте революции ветхий человек должен был уступить место творцу и созидателю, не отягощенному пороками старого мира. Эта идея, поставленная во главу угла культурной революции большевиков, имела глубокие корни. В ее истоках отчетливо различим религиозно-мистический зов, взыскующий возвышения человека до соработника Божьего в незавершенном деле творения мира. Зародившись в исканиях духовных «столпов» образованного российского общества рубежа XIX–XX вв., сектантском народно-утопическом творчестве и эзотерических практиках, эта ударная волна российского религиозно-философского ренессанса прошла через революцию и на выходе была оседлана большевиками. И хотя первые глашатаи этой парадигмы духовного роста навряд ли согласились бы признать в тех своих наследников, именно они приступили к ее претворению в жизнь. Так, идеократическим режимом, по сути, был запущен гигантский плавильный тигль, в котором наработки Серебряного века, соединяясь с идейными максимами коммунистических теоретиков, синтезировались в новые этические регламенты и заново создаваемую священную историю. На фоне начатой тотальной переделки старого мира рождение человека новой формации уже не казалась несбыточным упованием.

Его черты с большей или меньшей отчетливостью выразились во всем поколении рожденных под знаком революции. В духовно-культурном коде этой генерации соединились революционный романтизм, примат духовных ценностей над материальным благополучием, вера в неисчерпаемые силы и возможности строящегося общества, пассионарность. Неотъемлемую часть этого мироощущения и связанной с ним преобразовательной деятельности составлял феномен космизма. По определению современного исследователя, его квинтэссенцией является «переживание человеком целостности мира, своего единства с космическим целым»[23]23

Козютинский В. В. Космизм и космическая философия. // Освоение аэрокосмического пространства: прошлое, настоящее, будущее. Избранные труды Х Московского международного симпозиума по истории авиации и космонавтики. М., 20–27 июня 1995 г. М., ИИЕТ РПН, 1997. С. 140.

[Закрыть]. Присутствуя в одних персоналиях более зримо, в других – стерто, это мироощущение, тем не менее, принесло поразительные плоды. Так, уже в 1920-е в России появилось Общество изучения межпланетных сообщений, включавшее в себя около 200 членов. Поддерживая связь с К. Э. Циолковским и Ф. А. Цандером, после проведения в 1926 г. московской выставки по исследованию мировых пространств, оно самораспустилось по причине… невозможности практических занятий[24]24

Изюмова Ю. А. Общественная мысль Советской России: футурологические проекты научной интеллигенции 1920-х годов. Канд. дисс. Самара, 2006. С. 62.

[Закрыть]. Тем не менее на протяжении всего третьего десятилетия ХХ в. биокосмизм с его лозунгами интерпланеризма и иммортализма оставался одним из самых интригующих и захватывающих направлений научной мысли, в особенности для молодого поколения. Новый всплеск общественного интереса к этим проблемам породило торжественное празднование 75-летия К. Циолковского в 1932 г. в масштабах всего СССР. Несмотря на редкость обращений к этой теме в пространстве СМИ последующих лет, идея продолжала волновать умы. Постоянную подпитку в техносфере ей давали прогрессирующее отечественное авиастроение и рекордные авиаперелеты второй половины 1930-х, массовое увлечение авиамоделированием и парашютным спортом. В художественном творчестве – запечатленные на холсте космические мотивы и образы живописцев из объединения «Амаравелла», литературные прозрения А. Толстого, А. Беляева, Л. Леонова, В. Итина, В. Обручева.

Эти процессы имели самое непосредственное отношение к нашему герою. В его картине мира наиболее рельефно отразились присущие космическому сознанию черты. Это – вытекающая из принципа духовно-материального единства мира и всеобщей взаимосвязи вещей выверенная и ответственная жизненная позиция. Прежде всего, она подразумевала жесткое самоограничение и самоконтроль во всем, что касалось затрат на себя от ресурсов планеты, и, наоборот, щедрую отдачу сил и творческой энергии ради приумножения совокупного блага всего живого планетарного вещества. В этом отношении Лев Федотов неукоснительно следовал моральным заповедям космизма, который подчас исследователи называют панморалистичным учением. Именно его адепты возвели этическое начало в ранг управляющей силы мира. А по части трудных предписаний своего образа существования они могли дать фору как монашеству, так и средневековому рыцарству, хотя за их императивами стояла совсем другая философия[25]25

Алексеева В. И. Космизм о мире, человеке и обществе (концепции XIX – середины ХХ вв.). М., 2012. С. 5.

[Закрыть].

«У него было планетарное мышление. Он чувствовал землю как планету, видел целостную картину мира. Он и войну рассматривал как состояние ужаса планеты» – так кратко характеризовал философско-космическую парадигму Льва Федотова Михаил Коршунов[26]26

Кучкина O. Указ. соч. С. 4.

[Закрыть]. Также примечательно, что в преддверии этого глобального вызова – на рубеже зимы – весны 1941 г. он вдруг безоглядно погрузился в творчество. И это невзирая на то, что впереди маячили трудные экзамены за девятый класс, к которым он явно не был готов, а восемнадцатилетнему «переростку», уже имевшему опыт второгодничества, совсем не улыбалась перспектива задержаться еще раз в одном и том же классе! Но именно в этот напряженный период, «зацепившись» за болезнь горла как за временное избавление от школы, он почти безотрывно (разве только для короткого сна и нерегулярного приема пищи!) писал новые главы своих научно-фантастических романов. А, кроме того, создал серию проникновенных акварелей с ленинградскими видами, цикл картинок, посвященных «церквушке» (церкви Николая-чудотворца, что в Берсеневке), картину воображаемого Дворца Советов, вознесшегося на Волхонке. Вот как он сам описывал свой творческий «запой»:

Я вставал чуть свет, чтобы лечь поздней ночью. И весь день напролет проводил за столом, забывая все. Я даже не питался, пользуясь случаем, что мамы обычно не было дома; тем более, что голода я не ощущал…

Судя по записям, этот выбор творчества в ущерб урокам не был ни капризом взбрыкнувшего мученика учительской дрессуры, ни наваждением нахлынувшего вдохновения. В своих глубинных истоках он был предопределен, с одной стороны, потребностью в отреагировании тревожных ощущений, а с другой – стремлением к воссоединению с силами, действующими на противоположном полюсе от абсолютного зла. Если массовые смерть и насилие в его понимании рождали «ужас планеты» и истончали связь человека с космосом, то светоносные образы, появлявшиеся под кистью и пером любого человека, включая его самого, были устремлены к восстановлению исходного равновесия. Он знал: ничто не берется ниоткуда, как и не исчезает в никуда – любое усилие, физическое, эмоциональное или мыслительное, получает свое отражение в поле земли.

Разумеется, скептик вправе усомниться в основаниях этой убежденности. Пожалуй, и впрямь ее можно было бы принять за обольщение неискушенного разума, если бы не одно обстоятельство: со стороны мыслящего, пульсирующего вещества планеты, к которому были направлены его мысли, заботы и беспокойство, навстречу шла ответная волна. Именно здесь мы входим в соприкосновение с самым тонким и таинственным фактом биографии Льва Федотова: его умению предвосхищать ход событий.

Стоит сразу оговориться: эта способность не может быть объяснена средствами современной науки, равно как не может быть однозначно локализован ее источник. В терминах В. И. Вернадского, вероятно, он может быть охарактеризован как ноосфера, в терминах П. Тейяра де Шардена – точка Омега, видного советского философа А. К. Манеева – биопсиполе, в эзотерической традиции – эгрегор. Последний определяется как общее психосемантическое поле большой группы людей, связанных по какому-либо значимому признаку. По мнению современного исследователя, знергетически соединенный с другими подобными образованиями, а также с землей и космосом, эгрегор в состоянии наделить своего верного адепта помощью и озарениями, притекающими из глубин его собственного сознания или миров-отражений[27]27

Переслегин С. Возвращение к звездам. Фантастика и эвология. М., 2010. С. 327.

[Закрыть]. Близкое объяснение, хотя и на иной понятийной основе, можно почерпнуть у П. Тейяра де Шардена. По его мнению, сознание индивида, непрерывно растущее в унисон с общим эволюционным движением к сверхсознанию и планетизации человека, получает возможность присоединиться и ко всем центрам универсума, его окружающим[28]28

Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Сб. очерков и эссе: Пер. с фр. М., 2002.

[Закрыть].