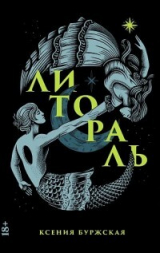

Текст книги "Литораль (ручная сборка)"

Автор книги: Ксения Буржская

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

10

Хлоя входит в класс немного навеселе. В каморке (что за актовым залом) у нее припрятана бутылочка коньяка. Хлоя не любит коньяк, но он быстро достигает цели. Цель у Хлои где-то в затылке. Когда в затылке теплеет и начинает немного звенеть, она чувствует себя совсем недалеко от радости, где-то на полшага приятнее делается окружающая ее действительность. Десятый класс (пятый урок) – это уже не дети. Хлоя видит в них взрослых людей, ей хочется немедленно поделиться с ними секретом более счастливой жизни, но она держится – нельзя ведь вместо изучения предмета предлагать пропустить по стаканчику. Она просто становится мягче, улыбается, ставит оценки получше – конечно, тем, кто заслужил.

Она вообще никогда не хотела этим заниматься, это все Анна. Поперлась в пед и ее за собой потащила. А Хлоя хотела быть актрисой. В крайнем случае президентом.

– Жаль, что, когда близкий тебе по духу Ельцин был у власти, ты еще в школу ходила, а то, может, сделала бы карьеру – ведь вы оба выпить не дураки, – сказала ей однажды мать.

Ближе к звонку приходит сообщение. Одно, второе. Телефон вибрирует и ползет по столу. Сазонова с первой парты перегибается, чтобы заглянуть в экран.

– Чего, Сазонова? – спрашивает Хлоя. – Ответы ищешь на моем столе? Их в голове искать надо.

– У вас телефон там, – говорит Сазонова, нехотя утекая обратно в стул. – Звонит кто-то.

– Займись делом, Сазонова, – говорит Хлоя. – Пять минут до конца урока, а у тебя еще конь не валялся.

Пять минут Хлоя думает про коня. Что за странное выражение? Мы часто используем фразы, значения которых не понимаем. Зачем это коню валяться? В принципе-то. А есть еще странное «не в шубе рукава».

Хлоя хочет посмотреть сообщения, но не может: во-первых, урок еще не закончился, а во-вторых, она точно знает, кто это. И пока не может себе его позволить. По крайней мере, до звонка.

И звонок, конечно, звенит.

Она выходит из леса, выходит из леса, там мох и тяжелая вязкая земля, мох и острые старые корни, где твои корни, ты помнишь, где твои корни, ты должна держаться корней. Она выходит из леса, чтобы встретить его. Где он, спрашивает она, где он. Ее хвост – нелепый, вздыбленный хвост, болтается сзади, держится по ветру, она идет по следу, следы заметает ветер, следы смывает утренний дождь, следов уже почти не слышно, но она знает, где ее цель. В щель в спине задувает ветер, не такой жестокий, как зимой, но сильный, он свистит у нее между лопатками, она вздрагивает от этого, жгутом затягивает куртку, но рана никак не затягивается.

Хлоя садится в автобус.

Длинный, как рейсовый, со странной табличкой «экспресс» – это значит «без остановок». Хлоя находит место у окна в самом хвосте, прижимается к стеклу горячим лбом. Вот, думает она, вот, через час это случится – я никогда не думала, что мне это подходит, а мне это подходит. Я готова лгать, изворачиваться, ехать в автобусе, все это время у меня дрожит где-то возле ключицы, звенит от напряжения, а я уже не ребенок и знаю, чем это кончится, и я несу за это ответственность, да? Да. Да. Я говорю «да», я разрешаю это себе и ему – и был бы на его месте другой, я бы все равно разрешила. Или нет?

Хлоя выходит на улицу Ленина, влажную от дождя. Переходит через дорогу и по пандусу поднимается ко входу в отель. В прошлом он назывался «Арктика», в будущем имени у него нет. Илья стоит, прислонившись к бетонной колонне у входа, и курит. Замечает ее и курит, уже улыбаясь.

– Пришла, – говорит он, и это не вопрос, скорее самодовольное утверждение.

– Мы же условились, – говорит Хлоя, впервые за всю эту длинную неделю улыбаясь, и это звучит как оправдание. – Пойдем?

– Да, незачем время терять, – заявляет Илья, чтоб его, самодовольно. – Времени мало.

Точным движением он захлестывает ее рукой, как волна, и прижимает к себе. Хлоя еще не успела возмутиться, а он ее уже целует, впрочем, она и не планировала возмущаться.

– Ты красивая, – так он подводит черту. Легко и просто.

– Ты мне нравишься. – И ее сердце бьется быстрее обычного.

– Пойдем. – И они идут.

Хлоя чувствует, как расщелина в ее спине – бесполезная отвратительная рана, в которой вечно гуляет ветер, – затягивается. Как четко по позвоночнику проходит быстрой строкой бархатный шов.

Илья прижимает ладонь к ее спине, теперь там ровно.

Они заходят в номер, и дверь тяжело бухает за спиной, подталкивая внутрь.

Тьма никуда не уходит, мается по углам. На приколе стоят военные корабли. Вечер уже поздний, но это не сразу заметно – за окном все такая же мгла, как и пару часов назад. Хлоя смотрит на Илью. Нос, брови, скулы. Не выдерживает и проводит пальцем по переносице. Дорога длинная, не сразу заканчивается. Он улыбается.

«Какой ты красивый», – говорит она.

Какой сильный, какой хороший, какой удивительный. Этого она не говорит. Думает – и все мысли до невозможного скучные. Но она хочет позволить себе эту скуку, эту банальность, это счастье быть рядом и замечать его непрошеную красоту. Он берет салфетку с прикроватной тумбочки и зычно сморкается в нее.

Хлоя думает мимоходом: все эти мелочи, которые так ей нравятся в нем сейчас, когда она влюблена, когда это праздник, когда побег, – как бы они раздражали ее потом, будь у них будущее? Эта мысль как ржавчина, Хлоя стремительно отмахивается.

«Какой же ты красивый», – снова думает Хлоя и гладит его по шершавой спине. Спина в соли – ездит нырять даже зимой. Она тянется и слизывает соль языком вдоль позвоночника – кожа теряет белый оттенок и на мгновение становится розовой и блестящей. У него нет и не было щели в спине – ни изъяна, – он цельный и ровный, как борт истребителя. Он прикуривает. Протягивает сигарету ей. Хлоя затягивается – дым желтый и горький на вкус. Как ранняя брусника. Она закашливается. «Слишком крепкие?» – интересуется он, и это звучит как забота. Хлоя мотает головой и улыбается. Смотрит, как Илья берет телефон и читает телеграм-каналы. «Опять что-то взорвали в Москве, видела? – говорит он. – Ну что за жесть опять. Тебе не страшно?» «Мне не страшно», – говорит Хлоя и прислушивается к своим чувствам. Нет, мне не страшно. «Ты смелая», – говорит Илья и ложится сверху, придавливая ее ко дну морскому всем своим весом. «Нет, – думает она, – нет. Мне не страшно. Что бы ни случилось дальше, ты залатал мою рану», – думает она.

– Пообещай мне, – хрипло говорит Хлоя, – пообещай мне, что ты не будешь спрашивать меня ни о чем. Что ты не будешь выяснять, кто я, где живу и чем занимаюсь.

– Ты странная, – говорит Илья, но продолжает ровно двигаться.

– Пожалуйста, – шепчет она. – Пожалуйста, пожалуйста. Давай попробуем так. Ничего не будем друг другу обещать, кроме этого счастья.

Илья кивает и в ту же минуту падает на нее, как рассыпавшаяся карточная колода. И Хлоя обхватывает его руками, впивается в его спину, дрожит. Лес, полагает она, теперь расступится и выпустит ее.

Но лес и не думает расступаться.

11

После исчезновения матери Наум перестал ходить в школу. Он и раньше не особенно туда стремился, а теперь появилась Уважительная Причина. Отец позвонил Усатой и долго с ней тер: да, пропала, нет, не шучу, да, подал заявление, нет, пока нет информации, да, делаем, что можем, нет, спасибо, пока все есть, да, сын со мной, нет, пока держится. И кстати, в школу не придет. Да, конечно, спасибо за понимание.

Напишу черновик, как в школе, чтобы потом было легче говорить.

Я такой, какой есть. Мне, если честно, насрать, если я не соответствую чьим-то ожиданиям. То есть раньше я парился, а потом один человек (я теперь думаю, что надо возобновить с ним общение, хотя, если подумать, он – сука и повел себя со мной некошерно) сказал мне, что я норм. Что типа мне не должно быть стыдно за то, какой я. Хуле. Бабка всю жизнь пилила мать, что я типа какой-то не такой. Мать отшивала. Не знаю, кто прав. Батя вообще самоустранился. Вообще, я для них всегда был балласт, наверное. Мать больше любила других детей, своих прилежных учеников. А я не был прилежным. Знаете, как это, учиться в школе с мамой? Все дети приходят в школу, и там никто за ними не следит, а за тобой слежка продолжается. Ты вообще ничего не можешь. Уроки не сделал? Донесут. Прогулял? Расскажут. Двойку получил? Это сразу становится известно. Но злился ли я на нее? Нет. Не злился. Бесило, конечно, но, если честно, похер. Но вот просто, чтобы вам было понятно… Вот даже взять тот день, когда она мне позвонила и наорала на меня. Она бы и не узнала, если бы ей не донесли. Но в этом смысле я всегда под колпаком. Я не могу сказать, что мы были сильно близки. Сейчас я в ахуе. Думаю, как она могла меня так бросить? Ладно бате, но мне ведь могла объяснить? Наверное, я всегда был второстепенным для нее. Может, это именно то, чего она хотела, – избавиться от меня? Типа вовремя не сделала аборт. Я не понимаю тех, кто говорит, что семья — это все. Мне кажется, не все родственники по крови должны быть обязательно тебе самыми важными. Иногда вот встречаешь человека… Хотя по-разному бывает. Стыдно признаться, но я особенно нуждался в ней, когда… Когда она исчезла — так можно говорить? Я вдруг впервые подумал, что мне ее не хватает. Хотя, я думаю, она сбежала. Я бы тоже сбежал отсюда. Просто у нее получилось, а у меня нет.

В реальной жизни Наум не чувствовал себя реальным. Когда его замечали, как правило, это не кончалось для него ничем хорошим, поэтому он предпочитал быть незаметным, неважным, сливающимся с пейзажем. Родители и те постоянно его теряли, самая их любимая фраза: «Наум, ты где?» – хотя, ясное дело, он просто был в своей комнате.

Наум, ты где?

Наум нашел себя в игре. Там, где нужно было притвориться, стать кем-то другим, у него получалось лучше. В душе́ он представлял себя развязным парнем, в которого влюбляются на лету, но, подходя к зеркалу, видел задрота из «секс эдьюкейшен» – с такими же мутными голубыми глазами, до кучи лохматый заика. И если с повышенной лохматостью еще можно было как-то бороться (хотя стричься коротко Наум не хотел – он как будто скрывался за длинной челкой, прятал глаза), то с заиканием он ничего поделать не мог.

На пятнадцатилетие он попросил в подарок игровой ноутбук. Родители, поразмыслив, решили, что это приблизит их ни рыба ни мясо сына к карьере айтишника, долго откладывали (бабка помогла – добавила из сбережений) и купили. Наум сразу же во все врубился, торчал в онлайн-играх и там даже заводил какие-никакие знакомства, словом, это была надежда на…

Привет. Классно ты их разнес!

– Привет! Спасибо.

– Я Дженни.

– Наум.

– Привет, Нум!

– Хорошая попытка.

– Ха-ха-ха. Палец соскочил. А мне даже нравится. Ты реальный Нум!

– Почему?

– Не используешь смайлики. Ставишь токсичные точки

– Это как?

– Вот так.

– А-а.

– Точка.

– Тут вот нет

– Уже лучше, Нум!

– А тебя так и зовут? Дженни или?

– Да, меня так и зовут. Но не все. Но ты зови, ок?

– Ок) Пытаюсь представить ситуацию

– Какую?

– Что я тебя куда-то зову

– Попробуй

– Поехали завтра в центр

– А вдруг у нас разные центры?

– Мм.

– В центр какого города ты меня позвал?

– Мурманска

– Фига. Но не смогу

– Почему

– Я в Питере

– Упс

– Приедешь в центр?

– Не завтра)

– Ха

– А ты бы пошла?

– А ты уверен, что я девушка?

– Хм

– Вопрос на засыпку)

– Почему-то подумал так. А нет?

– Да

– Ок)

Тишина в эфире. Думай, тупой, думай.

– На аватарке ты оч красивая

– Да?

– Угу

– Ну я рада, что ты оценил. А ты как выглядишь?

– Тебе не понравится

– Ну не, так не честно

Нум набирает

Нум набирает

Нум набирает

Быстрее, тормоз

– Эй. Просто скинь фото

– jkfhdhg.jpg

– Норм. Ты милый.

– Фух

– Думал, я сразу сбегу?

– Думал

– Индюк

– rofl

– Сколько тебе лет? По фото не оч понятно

– 16

– Мне тоже. Совпадение? Не думаю)))

– Ты смешная

– И ты

– Ну, поболтаем завтра?

– Да)

– Гуд найт)

Тот момент, когда у тебя появляется реальный друг. Реальный ведь не обязательно сидит с тобой на одном диване, так? И это совсем не то же самое, что Сурен.

Науму было десять, когда появился Сурен. Сначала он появился как имя. «Вот странное имя», – решил Наум. Оно его завораживало. Одновременно заморское, южное и непонятное, звонкое, как падающий водопад. Сурену исполнилось тринадцать. Взрослый и южный Сурен, у него были до странного светлые волосы и синие глаза, а летом он и вовсе становился почти альбиносом – выгорал на солнце. Сурен катался на скейте и сноуборде, танцевал брейк, стоял на руках, отжимался минимум пятьдесят раз, подтягивался минимум тридцать. Он пробовал сумо и дзюдо, готовил плов и борщ, стрелял из нерфа, играл в PS4, всегда выигрывал. Все, о чем мечтал Наум, лежа в своей комнате, положив руки вдоль тела, как солдат, делал Сурен. Он ходил с девчонками за руку. Он курил. Он пробовал водку (не морщился!). Он умел показывать карточные фокусы. Он мог совершенно все. Кроме одного.

– Сурена не хочу з-з-звать, – насупившись, повторял Наум.

– Но почему? – Мама сидела на краешке его кровати и доставала вопросами. – Вы же так дружите, а ты не хочешь позвать его на день рождения.

– Не хочу и в-в-все.

– Почему?

– Не хочу.

– Может быть, ты стесняешься школьных приятелей?

– У меня нет п-приятелей.

– Но мы же договорились позвать Сережу, Виталика из музыкальной школы…

– Лад-дно.

– Скажи мне, в каком классе учится Сурен, я сама позвоню его маме.

– Мама! Я! Не! Хочу! З-з-звать! Сурена!

– Очень странно. Он же твой лучший друг.

– Ну и что.

Мама исчерпала все доводы и призвала отца. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

– То, что ты не зовешь на день рождения своего лучшего друга, очень некрасиво, – сказал отец. – Если ты думаешь, что твои приятели будут смеяться над ним…

– Хватит! Хватит! – Наум вскочил с постели и закричал. – Я не хочу з-з-звать Сурена на день рождения, п-п-потому что его нет! Я его в-в-выдумал!

Так Наум потерял своего первого близкого друга, а теперь вот обрел второго.

Дженни существует. Наум не верил сам себе.

12

Давай быстренько. Давай сделаем. А можешь сделать? А принеси вот это. А давайте вы урок открытый проведете? А тебе, что, сложно заехать в магазин? А Наума заберешь из сада? А приберешься тут, завтра мать приедет. А сварганишь нам что-нибудь к пиву? А выгуляй соседскую собаку, пожалуйста. Не забыла молоко купить? А можно вечером гостей пригласить? А заедь на почту, забери посылку. А помой посуду, если не сложно. А поливай цветы аккуратненько. А можешь сходить в аптеку и купить лекарства? А Наума не забудь из школы забрать. А соседке сумку занеси, она уезжает в отпуск. А вынеси мусор, пожалуйста. А замени лампочку в коридоре. А на дачу заедешь, проверишь поливалки? А хлеба купи, когда с работы пойдешь, я забыл. Может, сходим в кино? А в какое? Машину не забудь помыть. А позвони в техподдержку, надо интернет починить. А помнишь, у Тани день рождения на следующей неделе? Что дарить будем? Слушай, надо бы решить, куда летом поедем. Завтра документы должны быть готовы для подачи. А посуду мне помоги собрать, гости скоро придут. И ради бога, закусывай.

Год за годом Анна делала то, что ей говорили. Родители, Толя, Наум и подруги, коллеги и ученики (и главным образом их родители) – все от нее чего-то ждали и требовали, и главное, никогда требовать не стеснялись.

Если начать вспоминать… Анна старалась не помнить, но картинки всплывали сами, одна за другой, как диафильмы.

Скажем, когда ей двенадцать.

Аня просыпается рано, сразу же видит перед собой календарь с петухом – огромный красно-желтый хвост, яркий, как огонь. Это календарь за 1993 год, год Петуха. Аня проводит пальцами по матовой бумажной поверхности, чувствует едва заметные выпуклые типографские цифры – еще две недели до дня рождения. Аня ждет.

Сегодня воскресенье, долгожданный выходной, в школу не нужно, не нужно даже делать уроки, потому что в субботу была тренировка с ватно-марлевыми повязками на ОБЖ и ничего не задали. Аня учится в шестом классе. Она знает, что не существует Деда Мороза, волшебной феи и любви. Мальчик по имени Дима больше не пинает ее со смыслом, теперь он пинает ее просто так. Аня пинает его в ответ. Меньше всего ей хочется, чтобы он знал, как нравится ей. Ни за что.

Приходя из школы, она включает магнитофон и слушает на нем кассету Тани Булановой. В каждой песне Таня Буланова рыдает, завывает и истончается от несчастной любви. Аня на днях искала ее телефон, хотела позвонить и сказать ей: «Не плачьте».

Но Таня, кажется, и сама нашла выход: Аня переворачивает кассету и слушает песню «Как бы не так». Нет, Таня точно справится, она молодец. Теперь у Ани в арсенале есть заготовка: когда в следующий раз она увидит Диму, скажет ему (после обязательного приветственного пинка): «Как бы не так, я пою и танцую!»

Вот такова Аня, такова и больше никакова.

Она идет на кухню и открывает о чем-то вздыхающий холодильник, квартира все еще спит, сон по ней разлит, словно газ. Аня зевает, но не сдается – целое воскресенье придумано для того, чтобы ничего не делать, и нельзя терять ни минуты.

Пока Аня возится с бутербродами, на кухню начинают подтягиваться домочадцы: мама, бабушка, затем папа. У каждого есть для Ани полезный совет или просьба, как будто они заготовили их еще со вчера.

– А, встала, поставь чайник.

– Аня, не ешь всухомятку.

– Ань, сегодня почитать надо. И еще в магазин сбегаешь потом?

Ну что же это такое? Аня хочет этот день для себя, в конце концов, просто лежать и ничего не делать – тоже занятие, она ведь думает. Аня читала в глянцевом журнале, что нельзя не думать, – даже если ничего не делаешь, думаешь всегда.

– Мусор вынеси, когда поешь.

Аня берет тяжеленное вонючее ведро, из которого все вываливается за борт, тащит его к входной двери. С ведра капает, и мать кричит ей вслед:

– Подотри потом!

Аня выходит на залитую заиндевелым солнцем площадку восьмого этажа, проходит через тугие хлопающие друг о друга двери, спускается на один пролет вниз и двумя пальцами подцепляет заплеванную крышку мусоропровода.

Оттуда на свет божий вырывается облако пыли – серой и будто из прошлого.

Аня зажмуривается, выворачивает ведро над развернутой пастью, половина просыпается мимо. Аня брезгливо пинает банку от йогурта ногой в угол.

Возвращается в квартиру и некоторое время стоит перед зеркалом. Вид у нее не фонтан: футболка грязная, волосы всклокоченные, треники с вытянутыми коленками заправлены в носки. Еще эти уродские тапочки.

– Мама, можно мне подстричься коротко? – кричит Аня в глубину сорокапятиметровой квартиры. – Сейчас каре модно.

– Зачем тебе? – отзывается мама, как будто стригутся обычно «зачем».

– Красиво, – неуверенно отвечает Аня, рассматривая свое детское, покрытое родинками лицо.

– Красиво, когда длинные, – говорит отец, проходя мимо, и гладит Аню по голове.

– Ты бы причесалась лучше, – замечает мать. – А то как лахудра.

– Не хочу я причесываться! – огрызается Аня и кидает на пол ведро. – Хочу каре!

– А я на море. Тур в Египет, – парирует мать и скрывается в ванной комнате.

Аня сидит у ведра, как старуха у разбитого корыта, смотрит, как из него на линолеум вытекает струйкой вонючая липкая грязь.

«Ничего, – думает Аня. – Ничего, ничего, ничего. Как бы не так».

Она относит ведро на кухню, пихает его под раковину, лужа на полу высыхает сама по себе. Наверняка к ней будут липнуть тапки, но это уже не ее дело.

Бабушка спрашивает:

– А каре – это как?

– Вот так, – говорит Аня и показывает ладонью линию на уровне скулы.

– Так ведь в лицо все будет лезть и в суп.

– Это нужно с ободком носить, – экспертно заявляет Аня. – Тогда не будет.

– Ты бы почитала пошла, – вдруг говорит бабушка, как будто разговора про каре и не было в помине. – А то скоро буквы забудешь.

– На день рождения хочу каре, – гнет свою линию Аня, и бабушка пожимает плечами.

Аня поворачивается и уходит в свою комнату. То есть комнату, которую она делит с бабушкой. Со стены на нее смотрит петух – красно-желтый огненный хвост. Она зачеркивает еще один день – еще один день, который ей не принадлежит. До дня рождения две недели.

Аня роется в ящиках стола и выуживает оттуда мятую тетрадку с кроликом на обложке. Сначала там какие-то школьные записи, а потом кое-что поважнее.

Включает Таню Буланову. Та воет, рыдает и истончается.

Аня пишет в своей тетрадке: «Когда я вырасту, никому не позволю говорить мне, что делать. Какие мне волосы носить. Кого мне любить. Да я вообще никого любить не буду. А мусор буду сбрасывать из окна. Я никому ничего не должна. Как бы не так».

Аня, помой пол в прихожей. Аня, делай уроки на понедельник. Аня, этот мальчик тебе не подходит. Он страшный, он хулиган, он из плохой семьи. Посмотри, какая у него грязная обувь. Немытая голова. Три слова не может связать. Он тебе не пара.

Скажем, когда ей двадцать три.

Мама Анны в выражениях никогда не стеснялась. До Толи был Паша. Прекрасный невозможно. В особенности отличный любовник. Может быть, не красавец, но где реестр красавцев смотреть? Да, небольшого роста. Да, одевался как подросток. Может быть, даже щуплый. Зато каким он был страстным, каким выдумщиком, каким… Анна возвращалась домой счастливая. На пороге стояла мать.

– Опять со своим недорослем шлялась? – спрашивала та, заполнив возмущением дверной проем.

– Мы с Пашей ездили на выставку. Почему шлялась?

– Ах, – картинно вздыхала мать и театрально разводила руки. – Был бы у меня зять-красавец, если бы у моей дочери были глаза.

В итоге Паша растворился в прошлом – и вроде бы вовсе не потому, что мать ежедневно твердила Анне, какой он урод, но и это добавило очков, когда они расходились.

После Паши Анна долго была одна. И даже в какой-то мере полюбила одиночество – есть все-таки в этом какая-то иллюзия свободы, и Анна, не способная выбить себе ни вдоха, наслаждалась тем, что хотя бы сейчас может не выслушивать скорбные мамины ремарки. Но той было скучно жить. Она выждала пару месяцев, а потом начала: «У тебя, что, одиночество головного мозга?»

Анна помнит, как однажды мыла посуду, стоя к маме спиной. Та пила чай, глядя в маленький подвесной телевизор. С экрана голос ведущего произнес: «Красота – это страшное оружие, которое поражает…»

И мама, довольно хлебнув, обратилась к экрану, кивая на Аннину беззащитную спину: «А вот стоит оружие, которое не стреляет! Или стреляет, да все не туда!»

– Ну мама!

– А что, Анечка? Я желаю тебе только лучшего. Ты должна прекратить свой вынужденный целибат. А то ты уже не так молода, другие дышат тебе в спину, часики тикают, в сто концов убегают рельсы, корабли снимаются с якоря. Только не с этим страшилой, господи, он мне ночью сниться будет, не начинай. И не с этим шибздиком, бога ради, выглядит, как алкаш.

– Ну а Толя? Тебе нравится Толя?

– Да лошок какой-то твой Толя, простачок, невзрачный такой, без слез не взглянешь, а с другой стороны, кому такой нужен, один плюс – никто не уведет.

Анна вышла за Толю.

Скажем, когда ей тридцать.

Анна вспомнила, как шла однажды зимним вечером с Наумом из сада. Уставшая после работы, думала о том, что приготовить на ужин, наверняка не помнила, что есть в холодильнике, и, скорее всего, там не было ничего. Наум плелся сзади, с интересом разбрасывая снег лопатой во все стороны. Анна звала его: «Наумчик, пойдем быстрее, пожалуйста, я устала, замерзла, пойдем». Забрала она его почти последним – долго сидела на педсовете, голова гудела, ноги вязли в высоком тугом снегу. Но Наум ее не слышал, он был увлечен – каждый новый метр снега завораживал его.

От бессилия она начала кричать, угрожать и злиться, а Наум продолжал идти нога за ногу и ковырять снег.

Тогда она пошла быстрее, прибавив шагу, и просто прислушивалась, как шаркают друг об друга его штанины и как за ее спиной он корежит снежные горки.

– Мамаша! – вдруг услышала она голос за спиной. – Вы ведь мамаша?

Анна кивнула растерянно.

– Сынок ваш мне снегом в ботинки попал. Идете – не смотрите даже.

Анна сначала хотела извиниться, и наверняка извинилась бы в любой другой ситуации, но это была последняя капля.

Анна молча взяла Наума за руку и дернула его вперед, а потом все-таки обернулась и сказала:

– Пошла бы ты на хер, тупая пизда.

И тетка ей долго еще вслед орала что-то, и Наум шел рядом, притихший и смирный, а позже спросил – уже дома, когда она в прихожей стаскивала с него мокрые ботинки: «А что т-т-такое т-т-тупая п-п-пизда?»

Толя аж встал с тахты, вышел в люди и посмотрел на нее укоризненно.