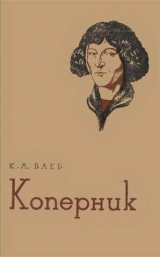

Текст книги "Коперник"

Автор книги: Константин Баев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)

В брошюре Кальканьини всего только восемь страниц. Различными аргументами, заимствованными главным образом у древних авторов (Аристотеля и Платона) Кальканьини пытается, как некогда Николай Орезм, убедить читателей, что Земля должна вращаться вокруг оси, совершая полный оборот за одни сутки. Он указывает также, что, подобно тому, как цветы и листья поворачиваются все к Солнцу, так и Земля должна постоянно стараться обращать различные части своей поверхности к лучезарному светилу дня. Но Земля только вращается; она, по Кальканьини, все-таки покоится при этом в самом центре мироздания. Таким образом, Кальканьини остается отчасти на старой птолемеевой точке зрения, ибо движения Земли вокруг Солнца он не допускает.

Хотя сочинение Кальканьини не было напечатано вплоть до 1544 года, в Италии о нем знали и раньше. Быть может, автор, по тогдашнему обычаю, сам разослал рукописные экземпляры своей небольшой статьи различным итальянским ученым и своим друзьям. По крайней мере Франческо Мавролико, известный в свое время астроном и математик (1494–1575), в своей «Космографии», напечатанной в Венеции в 1543 году, т. е. в год смерти Николая Коперника, принимает мнение Кальканьини о вращении Земли вокруг оси и даже защищает его. При этом следует отметить, что предисловие к книге Мавролико помечено февралем 1540 года. Следовательно, уже до 1540 года Мавролико успел ознакомиться с брошюрой Кальканьини. Впрочем, в остальном книга Мавролико написана в старом духе. Мавролико был впоследствии противником коперникова учения о движении Земли, хотя и допускал вращение Земли вокруг оси.

В 1515 году в Венеции вышло первое печатное латинское издание «Альмагеста» Птолемея; в 1528 году оно было снова издано в Париже и затем, в 1551 году – в Базеле. Наконец, в том же Базеле в 1538 году был напечатан и греческий текст «Альмагеста».

Эта тяга к «Альмагесту», к подлиннику, где излагалась теория эпициклов, весьма поучительна. Мы видели, что, несмотря на наличие взглядов, колебавших учение Птолемея, это последнее оставалось еще непревзойденным. Надо было сначала поднять астрономию на ту высоту, на которой стояла она во времена Гиппарха и Птолемея. Это и было сделано Пурбахом и Региомонтаном. Но и их астрономические труды все-таки не выходили за пределы достижений «Альмагеста». Творение Птолемея было попрежнему краеугольным камнем для всех астрономических работ и наблюдений: улучшались только постепенно инструменты – их, несомненно, изготовляли лучше, чем во времена великих греческих астрономов древности, – а также и самые методы наблюдений.

Другой из современников Коперника, о котором мы должны еще упомянуть, – это Джироламо Фракасторо.

Фракасторо родился в 1483 году в Вероне. Учился он в Падуе, а затем сделался там же профессором логики; это место занимал он по 1508 год.

В 1508 году Фракасторо вернулся в Верону и жил там до своей смерти в 1553 году. Как мы знаем, осенью 1501 года Фракасторо познакомился с Николаем Коперником.

Главное сочинение Фракасторо «Гомоцентрики» было напечатано в Венеции в 1538 году. В Падуе Фракасторо близко сошелся с тремя братьями делла Toppe, один из которых занимался анатомией вместе с Леонардо да Винчи, а другой посвятил себя специально занятиям астрономией. Этого последнего звали Джиованни Баттиста. Джиованни делла Toppe начертал себе целый план преобразования теории планет, пользуясь исключительно сферами Евдокса, без всяких эпициклов и эксцентриков. Однако, он умер молодым, не успев довести до конца предпринятого им большого труда. Окончание своей работы и все свои идеи относительно новой астрономической теории движения планет он завещал своему другу Фракасторо, который с своем труде «Гомоцентрики» в точности следовал методам Джиованни делла Toppe. Сочинение Фракасторо имеет «посвящение» (предисловие) папе Павлу III. Напомним, что и великое творение Николая Коперника «Об обращениях небесных кругов», вышедшее в свет в 1543 году, тоже имело такое же «посвящение». Сочинение Фракасторо написано темно и читать его трудно. Громоздкий мировой механизм, описываемый автором, куда сложнее элегантной теории эпициклов Птолемея: всего Фракасторо вводит 79 сфер. Значит, он чрезвычайно усложнил старую систему Евдокса – Аристотеля. Его сложная система – не шаг вперед, а скорее шаг назад.

Итак, за период в сто с небольшим лет астрономия в Европе, действительно, возродилась. Пурбах был как бы Гиппархом нового времени, Региомонтан – как бы новым Птолемеем. С другой стороны, Фракасторо может быть назван Евдоксом нового периода развитая астрономии. Но в то время, как Фракасторо пытался возродить сложную теорию Евдокса, неизвестный миру каноник в далеком Фрауенбурге готовил полное обновление астрономии, полное освобождение ее от старых принципов.

Книга Коперника и судьбы его учения

Мы уже знаем о тех обстоятельствах, при которых создавался великий труд Коперника. Мы знакомы также и с основной идеей Коперника. Теперь мы должны познакомиться более подробно с этой замечательной работой.

Книга Коперника была издана in folio и содержала 196 страниц. На заглавном ее листе напечатано следующее:

«Николая Коперника Торнского «Об обращениях небесных кругов», VI книг.

В этом сочинении, еще совсем недавно составленном и изданном, имеешь ты, усердный читатель, сведения о движении звезд как неподвижных, так и блуждающих, выведенные и из старых, и из новых наблюдений, и в особенности из новых, и вместе с тем с присоединением удивительных гипотез. Также найдешь ты в нем удобнейшие таблицы, пользуясь коими, упомянутые движения ты окажешься в состоянии весьма легко вычислить для любого времени.

Итак, усердный читатель, покупай его, читай и наслаждайся.

Нюренберг, у Иог. Петрея MDXL III года».

Самому Копернику в этом рекламном, витиеватом заглавии принадлежали только слова: «Об обращениях небесных кругов, VI книг». Остальное сочинено Осиандром.

Но, как мы уже говорили, этими вставками на заглавном листе книги Осиандр не ограничился: он еще снабдил книгу искажающим дух творения Коперника предисловием. Так как Осиандр не поставил под этим предисловием своей подписи, то его долгое время приписывали самому Копернику. Между тем Тидеман Гизе и другие друзья великого астронома сразу же обратили внимание на это нелепое и не соответствующее духу учения Коперника предисловие. Епископ Тидеман Гизе, не откладывая в долгий ящик, написал об этом Ретику и убедительно просил его обратиться с письменным протестом в сенат города Нюренберга и принять энергичные меры к перепечатке заново первой страницы книги. Но было уже поздно: сочинение появилось в продаже.

Приведем здесь это «знаменитое» предисловие:

«К читателю о гипотезах этого труда.

Не подлежит сомнению, что, по причине распространившихся известий о новых гипотезах этого сочинения, у некоторых ученых возникло сильное неудовольствие на то, что в сочинении этом Земля представляется движущеюся, Солнце же находящимся неподвижно в центре вселенной, ибо, по их мнению, не следует колебать начала благородных наук, уже издавна покоящиеся на истинных основаниях.

Но если рассмотреть внимательнее, то найдем, что автор этого сочинения не сделал ничего, достойного порицания, ибо задача астронома состоит в том, чтобы при помощи тщательных и искусных наблюдений составить себе понятие о движении небесных тел. После этого он старается исследрвать причины движений, а в случае невозможности найти эти причины, придумывает гипотезы, на основании коих, посредством геометрических теорем, можно было бы вычислять эти движения для будущего, а равно и для прошедшего времени. Обоим этим условиям искусство автора удовлетворяет отлично.

Гипотезы его могут быть и несправедливыми, могут быть даже невероятными; достаточно, если они приводят нас к вычислениям, удовлетворяющим нашим наблюдениям. Кто же настолько опытен в геометрии и оптике, чтобы эпицикл Венеры считать за нечто вероятное или же придавать веру объяснению, согласно которому эта планета иногда более чем на сорок градусов предшествует Солнцу, иногда же за ним следует? Кто же не видит, что, согласно этому предположению, диаметр планеты должен быть в перигее более чем в четыре раза большим, нежели в апогее, видимая же ее поверхность более чем в 16 раз, что, однако, противоречит наблюдениям всех времен?

Встречаются, впрочем, в этом учении еще и другие обстоятельства, не менее противоречащие, о которых нам нет надобности теперь упоминать. Достаточно этого, чтобы видеть, что этой системе (дословно: этому искусству) совершенно чуждо знание причин видимых нами неравномерных движений (планет). И если она подобное придумывает и придумывает довольно многое, то происходит это вовсе не с целью убедить кого-либо, что все это действительно так, но для того только, чтобы дать правильные основания для вычислений. Далее, так как для объяснения одного и того же движения предлагаются различные гипотезы (например, в случае движения Солнца допущение либо эксцентриситета, либо эпицикла), то астроном скорее всего обратится к тому, которое проще для понимания. Философ, может быть, предпочтет более вероятное. Но ни тот, ни другой не в состоянии узнать истину и рассказать о ней, если она не будет им раскрыта божественным откровением. Согласимся поэтому и ниже изложенные новые гипотезы поставить наряду с древними; они не менее вероятны, чем последние. Кроме того, они очень замечательны и легко усваиваются; они ведут за собой длинный ряд ценных, ученейших следствий. Во всем же, что касается гипотез, да не обращается никто к астрономии, если желает узнать что-либо достоверное; сама она не может этого сделать, и, если кто-либо примет за правду то, что было придумано вследствие иных побуждений, тот, познав это учение, сделается глупее, чем прежде. Прощай!»

А вот что писал епископ Гизе 26 июля 1543 года Ретику по поводу предисловия Осиандра: «При возвращении моем… я нашел два присланные тобой мне экземпляра сочинения нашего Коперника, о смерти которого я узнал лишь в Пруссии. Печаль моя о потере брата и великого человека, быть может, могла бы уменьшиться при чтении сочинения, которое изображает мне его как бы живым, если бы я в самом начале не усмотрел тотчас же измены или, как ты справедливо называешь, безбожия Петрея, возбудившего во мне столь же великое негодование, сколь велика моя печаль. Кто же не придет в ярость при виде такого гнусного дела?.. Впрочем, быть может, это должно быть приписываемо не столько типографщику, зависящему от других, сколько зависти человека, который, из соболезнования к учению древних, старается поколебать доверие к новому сочинению…»

Сочинение Коперника было, к счастью, снабжено и авторским предисловием, каким, в сущности, является посвящение папе Павлу III; оно дает полное понятие об убеждениях великого реформатора астрономии, осмелившегося Землю низвести на степень простой планеты.

Мы приводим здесь это предисловие в переводе Я. Вейнберга, лишь кое-где несколько измененном:

«Святейший отец! Думается мне, что некоторые лица, как только узнают, что я в сочинении моем о движениях небесных сфер [8]8

Говорить о «сферах» было в то время общепринятым. Однако, сферами Евдокса или Фракасторо Коперник отнюдь не пользовался.

[Закрыть]допускаю различное движение земного шара, без дальнейшего разбора осудят меня и мои воззрения. Я вовсе не столь высокого мнения о своей теории, чтобы не обращать внимания на мнения других. Хотя знаю я, что мысли философа довольно далеки от суждения народного, так как первый обязан во всем доискиваться истины настолько, сколько дано от бога уму человеческому, но тем не менее я полагаю, что должно отрешиться от взгляда, далекого от истины. По этой причине, рассуждая сам с собою о том, насколько нелепым покажется всем знакомым с утвердившимся в продолжение стольких веков мнением о неподвижном положении Земли в центре вселенной, если я, наоборот, стану утверждать, что Земля движется, – я долго колебался, обнародовать ли в печати мои исследования, или же следовать мне примеру пифагорейцев и других, которые, как видно из письма Лизия к Гиппарху, передавали тайны философии не письменно, а словесно, и то одним лишь родственникам своим и друзьям. Так поступали они, конечно, не из недоброжелательства, как думают некоторые, но с той целью, чтобы прекрасные плоды трудных исследований великих мыслителей не были пренебрегаемы теми, которые или не желают заниматься наукою без корыстных целей, или же, если они примером или увещеваниями других побуждены к занятию философией, тем не менее по недеятельности своей играют между философами такую же роль, как трутни между пчелами.

Взвешивая все это и боясь презрения за новизну и бессмыслие моего воззрения, я уже решился было не обнародовать моего сочинения. Но друзья мои заставили меня прекратить долговременную мою медлительность и нерешительность, в особенности же знаменитый во всех родах наук Николай Капуанский (Шенберг), а также особенно близкий мне и дружественный, столь сведущий в богословии и иных науках Тидеман Гизий, епископ Кульмский. Последний часто увещевал меня и требовал неотступно, чтобы я сочинение, скрываемое мною не только девять, но четырежды девять лет, наконец издал в свет. На этом настаивали и другие знатные и ученые мужи. Мне не следует, говорили они, из одной боязни долее медлить обнародованием моего труда для общей пользы математиков. Чем бессмысленнее в настоящее время покажется многим мое учение о движении Земли, тем более заслужит оно благодарности и удивления, если изданные мои исследования, благодаря ясным своим доводам, рассеют мрак кажущегося противоречия. В этой надежде и уступая этим увещаниям, я предоставил друзьям моим распорядиться о столь долго ожидаемом ими издании моего труда.

Но, быть может, святейшество твое удивится не столько тому, что я осмелился издавать мое сочинение в свет, взяв на себя труд письменного изложения моих мыслей относительно движения Земли, сколько тому (о чем в особенности ожидают от меня пояснения), каким образом осмелился я, вопреки давнему мнению математиков и вопреки, так сказать, здравому смыслу, подумать о движении Земли.

Не скрою от твоего святейшества, что я не чем иным не был приведен к мысли придумать иной способ вычисления движений небесных тел, как только тем обстоятельством, что относительно исследований этих движений математики не согласны между собою. Начать с того, что движения Солнца и Луны столь мало им известны, что они не в состоянии даже доказать и определить продолжительность года. Затем, при определении движений не только этих, но и других пяти блуждающих светил, они не употребляют ни одних и тех же начал, ни одних и тех же предположений, ни одинаковых доказательств. Действительно, некоторые ученые употребляют круги, другие же эксцентрики и эпициклы, но тем не менее не достигают желаемого. Те, которые придерживаются кругов, хотя и могут доказать происхождение разнообразных движений из совокупности таких кругов, но выводы их не согласны с наблюдениями. Изобретатели эксцентренных кругов хотя и могут на этом основании вычислить большую часть видимых движений, но принуждены бывают допускать многое такое, что кажется противным первоначальным правилам равномерного движения. Даже главного – вида мироздания и известную симметрию между частями его – они не в состоянии вывести на основании этой теории. С ними происходит то же самое, как если бы кто намеревался нарисовать одно целое из рук, ног, головы и других членов тела, совершенно хороших самих по себе, но принадлежащих не одному и тому же телу человеческому и нарисованных не по одному масштабу. Конечно, получилось бы тогда нечто, более похожее на урода, чем на человека. Стало быть, в ходе их доказательств, в так называемой их теории, нечто необходимое опускается или же допускается нечто чуждое, не принадлежащее к делу. Но этого не случилось бы с ними, если бы они всегда следовали истинным началам; ибо, если бы не прибегали к ложным допущениям (гипотезам), то, без сомнения, все выведенное (из теории) оказалось бы справедливым. Если эти мои указания теперь и кажутся темными, то я надеюсь, что в другом месте они сделаются более понятными. Обдумывая долгое время шаткость переданных нам математических догматов касательно взаимного соотношения движений небесных тел, я стал, наконец, досадовать, что философам, обыкновенно стремящимся к распознаванию самых даже ничтожных вещей, до сих пор еще не удалось с достаточной верностью объснить ход мировой машины, созданной лучшим и любящим порядок зодчим. Поэтому я принял на себя труд прочесть доступные мне сочинения всех философов с целью убедиться, допускает ли кто-либо из них иной род движения, чем тот, который преподается в наших школах. И вот нашел я сперва у Цицерона, что Ницетас допускает движение Земли, а из одного места Плутарха усмотрел, что и иные были того же мнения. Вот подлинные слова Плутарха (приводится греческий текст): «Обыкновенно принято, что Земля находится в покое; но пифагореец Филолай допускает, что Земля, равно как и Солнце и Луна, движутся вокруг огня по косому кругу. Гераклид Понтский, а равно и пифагореец Экфант, также придают Земле движение, но не поступательное, а вращательное, вследствие которого она, подобно колесу, по направлению от заката к восходу вращается вокруг своего центра».

Побуждаемый этим, и я в свою очередь начал придумывать движение Земли, и хотя мнение это казалось мне неправдоподобным, я тем не менее полагал, что подобно тому, как и до меня позволялось придумывать произвольные круги для объяснения небесных явлений, мне позволено попытаться, не найду ли я для истолкования этих движений более правдоподобных объяснений, предполагая движение Земли.

Допустив те движения, которые придаются Земле в этом сочинении, я, после долгих и многократных исследований, пришел, наконец, к заключению, что если отнести движения прочих блуждающих светил к кругу, по коему движется Земля, и на этом основании вычислить движения каждого светила, то не только представляемые ими явления будут вытекать как следствия, но что самые светила и их пути, по последовательности или величине своей, и само небо явится в такой между собой связи, что нигде, ни в одной части нельзя чего-либо изменять, не запутывая остальных частей и всего целого. На этом основании в первой книге этого сочинения я излагаю положение всех орбит, а равно и принимаемые мною движения Земли, и, таким образом, книга эта заключает в себе как бы обзор строения мироздания; в прочих же книгах я сравниваю движения других светил и орбиты их с движениями Земли, дабы тем показать, в какой мере движения и явления, представляемые прочими светилами, а равно их орбиты могут быть справедливо допускаемы, если только они отнесены будут к движению Земли.

Не сомневаюсь, что разумные и ученые математики согласятся со мною, если только они возьмут на себя труд (чего в особенности требует эта философская наука) изучить приводимые мною доказательства не поверхностно, а основательно. Но дабы убедить ученых и неученых в том, что я не боюсь критических суждений, я посвящаю мои исследования никому другому, как твоему святейшеству, досточтимому и в обитаемом мною отдаленнейшем углу Земли как по высокому твоему званию, так равно и по любви твоей к математике и прочим наукам, в надежде, что влияние и суждение твое легко защитят меня от укушения интриганов, хотя, по пословице, против укушения интриганов и нет средств. Если бы нашлись пустые болтуны, которые, хотя они и вовсе не сведущи в математических науках, дозволили бы себе осуждать или опровергать мое предприятие, намеренно искажая какое-либо место священного писания, то я не стану обращать на них внимания, а, напротив, буду пренебрегать подобным неразумным суждением, ибо небезызвестно, что знаменитый Лактанций, не особенно, впрочем, сведущий в математике, довольно ребячески рассуждал о фигуре Земли, насмехаясь над теми, которые считали ее шаровидною [9]9

Христианский писатель Лактанций (IV век н. э.), обсуждая вбпрос о существовании антиподов, с пафосом восклицает: «Возможно ли людям быть столь безумными, чтобы верить, что хлеба и деревья на другой стороне Земли висят вниз и что у людей ноги выше их голов?» Таким образом, Николай Коперник говорит совершенно верно: Лактанций, действительно, подымает насмех тех ученых, которые в его время еще признавали Землю шаровидной. У «блаженного» Августина (около 400 года н. э.) шарообразность Земли не отрицается, но этот любимый «святой» католической церкви полагает, что полушарие антиподов не заселено людьми, так как о племенах «антиподов» в библии и вообще в «священном» писании нигде не упоминается.

[Закрыть]. Поэтому люди науки не должны удивляться тому, что мыслящие таким образом станут насмехаться и над нами. Математические предметы пишутся для одних математиков, а последние, если я не совершенно ошибаюсь, будут того мнения, что мои исследования могут приносить пользу церкви, ныне тобой управляемой. Ибо, когда несколько лет тому назад, во время Льва X, рассуждалось на Латеранском соборе об исправлении церковного летосчисления, то задача эта осталась в то время неразрешенною именно по той причине, что тогда еще не были в состоянии точно определять продолжительность года и месяцев, а равно и движение Солнца и Луны. С тех пор, побуждаемый к тому досточтимым епископом Павлом Семпронийским, на которого возложено было это дело, я старался подробнее исследовать вопрос. Что удалось мне сделать в этом отношении, предоставляю судить твоему святейшеству и прочим ученым математикам; и дабы не казалось, что я обещаю тебе более, чем в действительности могу делать, я приступаю теперь к изложению».

Таково «посвящение» самого Коперника «его святейшеству» папе – главе католической церкви. Оно и по содержанию, и по тону резко отличается от анонимного «предисловия» Осиандра. «Посвящение» папе написано уверенным и в то же время откровенным тоном; оно показывает, что Коперник вовсе не считает свое учение только простой гипотезой, как желает уверить читателей книги Коперника Осиандр.

Коперник подчеркивает, что он убежден в истинности своей гелиоцентрической системы мира. Как человек, сознающий свою правоту, Коперник пишет сдержанно, но в то же время свободно, с поразительной для того времени независимостью в изложении своих мнений. А ведь пишет он папе, т. е. своему высшему духовному начальству.

Если в предисловии Коперника иные критики и находят следы «дипломатической лести» по адресу папы, то зато там имеется знаменитая сентенция о «пустых болтунах», суждениями которых великий астроном намеревается просто пренебречь. Мы видели, что Коперник долго не решался печатать своей книги. Теперь же он заявляет, что интриганы и пустые болтуны ему не страшны, что перед людьми компетентными и знающими математику (в которую во времена Коперника включалась и астрономия) он готов защищать свои новые революционные идеи.

Что же случилось? Почему Коперник все-таки дал согласие на опубликование своего труда? Почему он теперь осмелился высказать свои взгляды с такой ясностью?

Внимательный анализ «посвящения» не может не убедить всех, кто даст себе труд поближе с ним ознакомиться, что и сам Коперник нисколько не сомневался в антихристианском характере своего гелиоцентрического учения. Он недаром упоминает о Лактанции и о тех «пустых болтунах», кто намеренно будет «искажать» тексты «священного» писания с целью набросить тень на его новое учение. Как человек, искушенный в богословии, Коперник, несомненно, понимал, какое зловредное учение он намеревается предать гласности.

Все это знал Коперник и тем не менее решился, наконец, выступить гласно и открыто. Объясняется это тем, что общая конъюнктура в начале 1542–1543 годов была уже несколько иная, чем раньше. С одной стороны, католическая церковь в лице такого важного сановника, как глава доминиканского ордена кардинал Шенберг, отнеслась к достижениям Коперника чрезвычайно благосклонно; на его исследования о длине года рассчитывала и папская курия. С другой стороны (и это в свою очередь, вероятно, оказало влияние на сановников католической церкви), лютеранская церковь в лице Лютера и Меланхтона заняла резко отрицательную позицию по отношению к учению Коперника. При тех отношениях, которые сложились в начале сороковых годов между католицизмом и лютеранством, анафема Лютера служила похвалой для католика, и Коперник мог рассчитывать если не на полное одобрение, то во всяком случае на терпимое отношение папы Павла III.

Поэтому Коперник решил, наконец, «рискнуть», тем более, что силы и здоровье, как он чувствовал, начинали ему изменять. А он вовсе не желал отказаться от дела всей своей жизни – своей новой системы мира. И он отдал, наконец, свое сочинение для напечатания полностью.

Обратимся теперь к краткому анализу великого творения Коперника. Очевидно, следуя примеру Птолемея, Коперник изложил в своем большом трактате всю тогдашнюю сферическую и теоретическую астрономию. Содержание шести книг «Об обращениях» таково.

Перваякнига – самая интересная – содержит рассуждения о форме Земли и месте ее в мироздании; к этой книге приложен трактат по тригонометрии, плоской и сферической.

Втораякнига излагает сферическую астрономию; к ней, кроме того, приложен каталог звезд, представляющий, в сущности, исправленный и несколько дополненный каталог, имеющийся в «Альмагесте» Птолемея.

Третьякнига начинается подробным изложением явления прецессии и теории этого явления. Затем излагается кажущееся годичное движение Солнца вокруг Земли и объяснение его движением самой Земли вокруг Солнца.

Четвертаякнига посвящена теории Луны и затмениям.

Наконец, пятаяи шестаякниги посвящены теории движения планет.

Первая глава первойкниги излагает общие соображения о форме вселенной и ее тел.

«Вселенная, – говорит Коперник, – имеет форму шарообразную, ибо шар из всех геометрических тел есть наисовершеннейшее, не нуждающееся в опоре; шар заключает наибольший объем, и по этой причине главнейшие тела, каковы Солнце, Луна и звезды, также имеют форму шарообразную. И капли воды и других жидкостей стараются принять форму шара, стремясь ограничивать самих себя. Поэтому не может быть сомнения в том, что шаровидная форма присуща и небесным телам».

Эти рассуждения Коперника построены на умозрительных спекуляциях, которые характерны для философии древних и от которых не освободилось еще возрождавшееся естествознание XVI–XVII веков. Подобные рассуждения мы позднее встретим у Кеплера и других великих ученых его эпохи. Но выводы Коперника оказываются справедливыми по отношению к Солнцу, Луне, планетам и звездам.

Затем автор переходит к изложению доказательств шаровидности Земли. Доказательства Коперника не отличаются от тех, которые теперь приводятся в учебниках географии и астрономии.

Так, например, Коперник указывает, что предмет, невидимый с палубы корабля, становится видимым с его мачты; светильник, повешенный на вершине корабельной мачты, по мере удаления от берегов постепенно как бы снижается к поверхности моря и, наконец, делается окончательно невидимым. Заметим, что подобные доказательства находим мы и у Птолемея в его «Альмагесте».

В главе второй первойкниги Коперник доказывает, что Земля вместе с водою составляет один шар; он подчеркивает, что новейшие географические открытия (открытие Америки и островов, найденных португальскими и испанскими мореплавателями) доказывают существование антиподов. Вода и суша, – говорит Коперник, – «составляют шар, ибо тень, отбрасываемая Землею во время лунных затмений, – круглая». Поэтому, – заключает Коперник, – «Земля не есть плоскость, как полагали Эмпедокл и Анаксимен, не имеет формы барабана, как полагал Левкипп, или же форму таза, как думал Гераклит, или же вообще – вогнутой формы, как полагал Демокрит; Земля также не имеет формы цилиндрической, как думал Анаксимандр, не покоится в нижней своей части на бесконечном числе толстых корней, как думал Ксенофан, но есть совершенно круглое тело».

Мы видим, что Коперник весьма решительно отбрасывает при обсуждении формы Земли мнения нескольких выдающихся древних философов и естествоиспытателей и останавливается (после ряда доказательств) на шарообразной форме, принятой, впрочем, Аристотелем и Птолемеем. Он тщательно рассеивает при этом мрак, напущенный христианскими «отцами» и «учителями» церкви в вопросе об антиподах.

После доказательства шаровидности Земли Коперник переходит к рассмотрению движения небесных тел. Мы уже говорили в предыдущей главе, что законы движения тел, на которых базируется современная механика, в эпоху Коперника еще не были открыты. Поэтому нет ничего удивительного, что Коперник принял за исходную точку своих рассуждений основной принцип Птолемея, формулированный им в самом начале его «Альмагеста»: «все, по природе своей переходящее, имеет отличительным признаком движение прямолинейное, все же вечное и непреходящее – движение круговое».

Вот что пишет Коперник: «Все эти движения должны происходить по окружностям, не имеющим ни начала, ни конца. Вся вселенная кажется нам вращающейся с востока на запад, исключая Земли. Движение это есть мерило всякого движения и служит для измерения времени по суткам. Но мы замечаем еще и обратные движения, т. е. с запада на восток Солнца, Луны и пяти планет: Солнце и Луна движутся то скорее, то медленнее. Планеты же кажутся нам то движущимися прямо, то стоящими неподвижно, то движущимися обратно. Но тем не менее нужно допускать, что движения эти совершаются или по кругу, или по различным кругам, потому что неравенство это не могло бы подлежать известным законам, не могло бы совершаться периодически, если бы движение не совершалось по кругам. Не может быть, чтобы простое небесное тело двигалось неравномерно по одной орбите [10]10

Теперь, после открытия Кеплером законов движения планет, мы знаем, что всякая планета скорее движется тогда, когда она находится вблизи Солнца, и медленнее, когда удалится от него.

[Закрыть]. Последнее может случиться лишь благодаря непостоянству движущей силы или особенным свойствам движущегося тела, или же неоднородности частей его. Но так как разуму нашему противно такое допущение, недостойное совершенства создания, то остается предположить, что равномерное движение только кажется нам неравномерным, – или по причине разного положения полюсов кругов, по которым вращаются эти тела, или же оттого, что Земля не находится в центре этих кругов, – и потому, вследствие известного оптического закона, более отдаленные части круга земному наблюдателю кажутся меньшими, а потому и пространства, в сущности равные, кажутся нам пройденными в неравные времена».

Приведенные нами соображения Коперника, естественно, приводят его к вопросу, не имеет ли сама Земля кругового движения. «Земля есть шар, – говорит Коперник, – но не следует ли отсюда и движение ее? Какое место занимает Земля в пространстве? Вот что должно уяснить, дабы дать себе отчет об ее движении. Почти все писатели согласны между собою в том, что Земля неподвижна; противное мнение им кажется даже смешным.

Но если всмотреться внимательнее, то вопрос этот вовсе нельзя считать решенным и им отнюдь нельзя пренебрегать».

Далее Коперник доказывает, что движение Земли, не замечаемое нами, может объяснить кажущиеся движения небесных тел:

«Замечаемая нами перемена положения предмета происходит или вследствие его движения, или же вследствие относительного их движения; если движения обоих равны, то перемещение бывает незаметно. Мы наблюдаем небо над Землею: если последняя имеет движение, то небо покажется нам движущимся в обратную сторону. Весь небесный свод имеет движение с востока на запад; если вообразим небесный свод в покое, а дадим Земле движение обратное, т. е. с запада на восток, то получим одни и те же явления. Так как небо есть содержащее, а Земля – содержимое, то не видно причины, почему не приписать лучше движения содержимому, нежели содержащему».