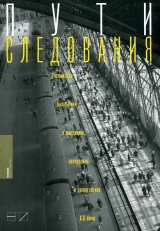

Текст книги "Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века"

Автор книги: Ирина Щербакова

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Оскар Краузе, сын Веры Федоровны: «Тетя Тамара совершила тогда еще один из своих незабываемых подвигов: она привезла детей на свидание с матерью в Сибирь. И это в то время, в тех-то условиях полной нищеты и послевоенной разрухи!»

Письмо о приезде детей на свидание к матери невозможно читать без слез.

«Утром 10 сентября я встала совсем обыкновенно и до обеда была занята обычными делами в больнице, как вдруг пришла женщина и сказала, что мои дети и сестра уже здесь и я их скоро увижу. Нет, нет, дорогой, я не закричала, не заплакала. Я села и попросила повторить мне сказанное. Мне казалось все ужасно нереальным, точно во сне, и когда женщина ушла, несколько раз повторив мне рассказ о том, как она видела детей, и сообщив мне даже, как они меня искали. Через несколько минут меня вызвали и сказали, что дети меня ждут, я могу идти к ним.

В первый раз за годы моих мучений я потеряла сознание. Ни разу со мной этого не было. Когда я опять стала видеть и слышать, я сидела на скамейке, и дети были со мною, и Тамара меня держала; я ничего не соображала, кроме того, что вот тут, возле меня, Лена и Карюня, я могу трогать их ручки, могу целовать их, могу смотреть на них. Я вижу своими глазами, какие они стали.

Я владела этим счастьем пять дней, пять коротких дней. Иногда три, иногда пять часов. Всего двадцать часов. Я узнала многое. И все-таки – так мало ужасно.

Шестой день они еще были здесь, близко, но видеть их я уже не могла. На седьмой – рано утром они уехали.

Жили они здесь хорошо. Имели свою отдельную комнату с печкой, которую могли топить и на ней стряпать. Обедали и ужинали в столовой, хлеба, картошки у них было вволю. Были сыты все время. А приехали очень голодные и почти без денег. Благослови Бог моих дорогих, чудесных друзей здесь. Они всем решительно обеспечили детей, во всем им помогли. Не могу тебе передать, как много сделали люди, такие же бедняки, как мы с тобой, для детей в эти дни. И мне даже ни о чем не приходилось просить. Все являлось само собой, великим чудом человеческой любви, дружбы, товарищеской заботы. Дети были здесь в покое, в тепле, сыты, довольны, радостны, окружены лаской и заботой друзей. Им – маленьким и глупеньким – это не казалось, может быть, необычайным. Они приехали в гости к маме, и понятно, что у нее все должно быть хорошо и в порядке, а вот Тамара не могла надивиться тому, что она здесь встретила, и тому приему, который был ей оказан.

Она очень похудела, постарела, почернела – Тамара. Страшные эти годы тяжело на нее легли. На груди у нее медаль „За доблестный труд“ во время Великой Отечественной войны. Одета она очень плохо. Много морщин появилось на лице, и седина проглядывает в волосах. Мне было ее мучительно жаль. Она приняла на себя невероятный труд, надорвала все силы и здоровье, старалась прокормить и воспитать детей в эти тяжелые годы.

Проводили детей в их дальнюю и трудную дорогу хорошо. Продуктов им, хлеба и сухарей собрали дней на 10 (конечно, главным образом хлеб). Сухарей дали около 7 кг, а хлеба около 12 кг. Денег дали немного (70 р.). У них в момент отъезда отсюда, кроме билетов, было только 21 р.

Мы не знали, сколько они пробудут в пути. Посадка отсюда страшно трудная. Возможности сесть в поезд люди ждут иногда по много дней. Речь идет, конечно, не о пассажирском поезде, он вообще недоступен, а лишь бы сесть в теплушку, прицепленную к товарному составу. Сюда дети приехали тоже в таких же теплушках. Только бы доехали здоровые.

Из их писем с дороги я узнала, как им широко и просто помогали спутники по путешествию, как их взяли под опеку солдаты эшелона, к которым прицепили теплушку после Свердловска. Узнав, что у них кончились продукты и деньги, натащили им всякой еды в вагон, принесли талоны в столовую для демобилизованных, которые устроены на всех больших станциях. Даже попросили Лену принять от них 200 рублей денег, словом – чудесным образом эти дети опять нашли помощь и защиту у людей и едут в этом поезде, как в родном доме» (24 сентября 1946 года, Мариинск).

Из письма видно, что приезд детей растрогал сердца многих, находящихся в лагере. Из того, что я знаю теперь о лагерной жизни из книг, фильмов, можно с уверенностью сказать, что все они голодали, замерзали, но все же каждый старался поделиться с детьми, чем мог. Как мы видим из письма, и солдаты, возвращавшиеся после разгрома Японии, взяли их к себе в эшелон и заботились как о родных.

Но здоровье Веры Федоровны становилось все хуже.

«Родной мой, мой любимый, неизменный друг! Я лежу в больнице. Смотрели меня многие врачи, в том числе хирург. Сначала не удавалось поставить диагноз. Сейчас дорога ужасная. Как только станет получше, чтоб можно было ехать без большой тряски, меня повезут на консультацию и на рентген в город. Сегодня был консилиум с хирургом по поводу моей болезни, и мне предложили операцию, на которую я дала согласие» (10 апреля 1950 года, Мариинск).

«Мои ненаглядные, любимые сыночки! А я все думаю о вас – моих детях. Нет слов достаточно значительных и больших, которые могли бы выразить всю силу моей любви к вам. Мысли о вас всегда со мною и будут со мною до последней сознательной минуты, и я хочу, чтоб вы это знали.

Я хочу, чтоб вы жили долго, чтоб ваша жизнь была полна плодотворного и целеустремленного труда, чтоб любовь к людям всегда была с вами…

У меня к вам только одна просьба – не забывайте Леночку. Не забывайте ей помогать и любить ее всегда» (21 апреля 1950 года).

На том же листе с обратной стороны чернилами другим почерком: «Выполняю обещание, данное Вашей матери. Сообщаю Вам о результатах операции, которая была произведена час тому назад. О чем Вам я сейчас напишу, прошу, матери никогда не писать, так как она об этом не знает.

Вашей матери была произведена операция верхняя чревосечения и найдено: рак поджелудочной железы, не подлежащий оперативному лечению. Предсказания для жизни неблагоприятны.

Она хорошо перенесла операцию, в настоящее время сладко спит, болей не чувствует. Состояние на некоторое время улучшится с тем, чтобы вновь ухудшиться. Как было бы хорошо, если бы кто-либо из Вас к ней приехал.

С приветом уважающая Вас врач Т. Рачкова».

Рядом с Верой Федоровной оказались хорошие врачи, которые попали в лагерь только за то, что в первые месяцы войны были в окружении. Чудом вырвавшись из него, стали «врагами народа». В условиях лагерной больницы, они творили чудеса своими «золотыми руками» и, как на фронте, спасали многим жизнь. Но для Веры Федоровны все уже было поздно. Они смогли лишь поставить ей правильный диагноз и по возможности облегчить ее мучения в послеоперационный период.

Воспоминания Оскара Краузе, сына Веры Федоровны: «4 июля отец получает второе письмо от хирурга Визнера, где тот „пишет о том, что опухоль увеличивается“. Безусловно, в это время мама была уже очень слаба, в тяжелом состоянии. Но она еще могла немного передвигаться и писать, голова у нее была ясная. Ведь написала же она 14 июля последнее письмо Мусе в Магнитку – и письмо это дошло и сохранилось!

Трудно мне писать о последнем свидании с мамой.

Мы с Леной выехали из Москвы 30 июня 1950 года. Ехали быстро, без пересадок и все-таки более трех суток. К маме (за 18 километров от Мариинска) мы попали, видимо, 4 июля. Нам разрешены были свидания в течение трех дней, практически без ограничения времени. Но потом я ходил к начальнику лагеря, человеку неплохому, и он разрешил нам еще два дня свиданий. Маму мы застали в ужасном состоянии – истощенную, желтую, бесконечно слабую. Почти ничего не могла она есть и очень мало пила. Но это была наша прежняя мама – самая любимая, самая мудрая, самая добрая, самая мужественная, все понимающая без слов и прощающая.

Уезжали мы, кажется, рано утром 10 июля. В Мариинск шел грузовик, мы сели в кузов вместе с другими отъезжающими. Машина увозила нас, и мы долго видели маму, стоящую под деревом на пригорке с высоко поднятой худой белой рукой, с невыразимой прощальной улыбкой. Долго, долго мы видели ее сквозь льющиеся слезы. Она стояла сама, одна, и, кажется, в прощальный этот жест были вложены все остатки ее угасающих сил. Это был конец, настоящий конец жизни, и все мы понимали это».

Т.Ф. Берсенева – Ф.О. Краузе. 6 августа 1950 г. Мариинск, вокзал.

«Дорогой Фридрих Оскарович!

Вот мы с Вами осиротели на весь остаток нашей жизни. Я пишу Вам уже с обратной дороги из Мариинска, приткнувшись на вещах в привокзальном садике, так как все негде было.

Вера скончалась 1 августа в 8 ч. 40 мин. вечера. Схоронили мы ее 3-го в 3 часа дня. Все же родные руки закрыли ее синие глаза, положили в гроб и засыпали землей…

После отъезда ребят ее словно покинули все силенки, она слегла, есть ничего не могла. Меня она ждала и радовалась, говорили всем, что я еду к ней.

Я сидела на табуретке день и ночь трое суток, отходя только за разрешениями в штаб.

На кладбище ее провожали друзья и товарищи по несчастью. Было 10 или 12 человек, старик фельдшер, который так много сделал для нее, ребят и меня, шел всю дорогу с непокрытой белой головой. Там все попрощались с ней. Я прощалась несколько раз за себя, за Вас, за всех детей… И землю бросала также за всех, всех вас…

На кресте я написала карандашом (эти буквы мне обещали выжечь после): „Вера Федоровна Берсенева. Родилась 31 марта 1897 г. – умерла 1 августа 1950 г. Спи спокойно, наша радость, наша любимая мать… “ Всю могилку осыпали цветами и крест тоже».

Я надеюсь, что из этих отрывков мне удалось сложить историю жизни Веры Федоровны Берсеневой.

Ее судьба – отражение судьбы русской интеллигенции. В наше время таких людей мал о. Потеряли мы их в страшных жерновах событий XX века – и это невосполнимая потеря для России.

Примечания

1 Вера Федоровна: Судьба в письмах: В 2 т. Череповец, 2008.

2 Семейный архив Берсеневых-Краузе.

3 Мемуары Фридриха Оскаровича Краузе (мужа Веры Федоровны).

4 Школа рабочей молодежи.

Живая история Страницы жизни Капиталины Петровны Оглоблиной-Аксеновой

Ксения Звягина, Маргарита Лаврова

Школа № 46, г. Воронеж,

научный руководитель 3.Я. Королькова

На центральной улице имени Кирова села Подгорного среди густой зелени деревьев, за высоким забором, расположился небольшой домик с высоким крылечком, крытый сероватым шифером. С 1972 года в нем живет учительница Капиталина Петровна Аксенова. 8 ноября 2008 года ей исполнилось 84 года. Работала она в нашей школе сначала лаборантом в кабинете физики, потом библиотекарем и воспитателем в группе продленного дня, так как место учителя в пригородной школе получить в это время было очень трудно.

Немногословная, приветливая, всегда доброжелательная, она всегда располагает к себе ребят и взрослых. Нам же с Ксюшей захотелось узнать о ее жизни больше.

Чтобы написать нашу исследовательскую работу, мы много раз приходили к Капиталине Петровне, писали запросы в Государственный архив Смоленской области и в Государственный архив Орловской области. Тяжелая судьба семьи Аксеновой-Оглоблиной – это и есть, на наш взгляд, судьба нашей многострадальной Родины в XX веке.

Жизнь семьи в Брянске

Родилась Капиталина Петровна в 1924 году в городе Брянске. Ее отец, Петр Иванович Оглоблин, родился в 1882 году. Мать – Александра Михайловна, 1890 года рождения, окончила гимназию, несмотря на то что ее мать умерла в 42 года от тифа, оставив пятерых детей.

Старшая сестра матери сосватала Александру Михайловну замуж за богатого вдовца, у которого уже было двое детей: Виктор (1907 г. р.) и Елизавета (1916 г. р.). Вскоре у Петра Ивановича и Александры Михайловны родились общие дети: в 1921 году – Георгий, в 1924 году – Капиталина, потом Ольга и Анатолий.

В 1921 году в стране была объявлена новая экономическая политика (НЭП). Власти в Брянске призывали жителей приложить все силы для ликвидации последствий Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Петр Иванович со своими братьями и старшим сыном Виктором откликнулись на этот призыв: построили водяную и паровую мельницы. Народ со всей округи пользовался ее услугами. Многие не верили, что НЭП надолго, считали, что рано или поздно имущество у нэпманов отберут. Но отец Капиталины этому не поверил, считая, что у него все сделано своим трудом, своими руками. Да и работал он на паровой мельнице с сыном Виктором без наемных работников, а на водяной трудились его родные братья. Землю под мельницы сыновьям выкупил дед на окраине Брянска. Кругом был лес. Здесь же отец для своей семьи построил большой деревянный дом, а его брат Алексей Иванович неподалеку открыл хлебную лавку. Капиталина запомнила, что отец часто ездил туда за сушками. Вечерами вся семья собиралась за столом чаевничать. Сушки вешали на самовар. Они становились мягкими, вкусными. В такие часы она чувствовала себя очень счастливой! Детская память навсегда запечатлела воспоминания об отце. «Это был чудесный, красивый и добрый человек, для которого, кроме семьи, никого не существовало. Он очень любил маму, детей, но воспитывал всех строго, не балуя».

Раскулачивание и высылка семьи в Пермскую область

В 1930 году по решению тройки по ликвидации кулачества при Брянском окружном комитете ВКП(б) отец Капиталины Петровны был раскулачен. Основанием для применения репрессии по политическим мотивам в административном порядке послужило Постановление ЦИК и СНКСССР от 1 февраля 1930 года. Капиталине в это время было 6 лет, но она помнит, как к ним пришли мужчины, выгнали всех из дома: отца, мать, братьев. Семью повели на вокзал. Там уже было много народу, взрослых и детей. Невозможно понять, откуда столько злобы и жестокости было между людьми. Что двигало теми, кто «раскулачивал» своего соседа – справного мужика, даже не имевшего батраков, отнимал дом и все имущество, безжалостно выбрасывал на улицу всю семью, детей?

Подъехал поезд. Всех посадили в товарные вагоны по несколько семей в каждый, а куда их повезут – никто не знал. В вагоне были нары и сено. Тут же находился «туалет»: стояло ведро. Поезд останавливался редко, в вагоне было душно, мучил запах мочи и пота. Когда поезд останавливался, мужчины выбегали за кипятком, который продавался на станциях. Кипяток в бидоне был главной «едой» для сосланных. Конечно, у некоторых была и настоящая еда, если они успели захватить ее с собой, но ее хватало ненадолго. Запомнила Капиталина Петровна, что уезжали они по теплу, а приехали в Пермскую область, на станцию Часовая, зимой. К вагонам подогнали лошадей, людей погрузили в сани и привезли в поселок Кусье-Александровский, разгрузили в школе, а затем распределили по квартирам. «Нашу семью поселили в двухэтажном доме. Хозяева жили на втором этаже, а мы и еще две семьи – в двух комнатах на первом».

Поселок Кусье-Александровский был богатым. Здесь выплавляли железную руду. Дома в основном были деревянные, много двухэтажных, работала своя пекарня, почта, детский сад, школа. Местные жители по-доброму относились к поселенцам. Мать, как грамотного специалиста, взяли на работу в школу учителем начальных классов. Отца поставили работать бухгалтером в конторе, старших братьев Виктора и Георгия отправили в Дальний Терым на лесоразработки. Отца оставили в Кусье-Александровском, видимо, потому, что перед арестом ему сделали операцию на ноге. У него была, как в народе эту болезнь называют, «рожа», и рана к этому времени еще не зажила.

Отец – спокойный, рассудительный, никому не причинивший зла, а напротив, многим помогавший в трудный час, не мог смириться со своей судьбой. Он продолжал считать, что произошла какая-то досадная ошибка, и написал заявление в Брянский окружной комитет ВКП(б) о неправильном раскулачивании его семьи.В государственном архиве Смоленской области сохранился протокол № 11 заседания Тройки по ликвидации кулачества от 19 апреля 1930 года, где написано: «§ 7. Слушали – заявление гр. Оглоблина Петра Ивановича, Жиздринского района, о неправильном раскулачивании.

Постановили – отказать.

Председатель Черкасов.Секретарь Казанский»1.

К сожалению, сведений об изъятом имуществе и выселении семьи Оглоблиных с постоянного места жительства в архиве не сохранилось.

Семья Оглоблиных три с половиной года прожила в Кусье-Александровском. В 7 лет Капиталина пошла учиться в школу. В ней было три первых класса: один для местных детей и два для детей поселенцев. Судя по этому, поселенцев приехало в несколько раз больше, чем было жителей поселка. Капиталину не устраивало то, что она попала в первый класс к своей маме. В детстве она была смелой, бойкой девочкой. Капиталина пошла к директору школы и заявила: «Как же я учительницу свою буду называть дома мамой?»

По разрешению директора ее перевели в другой класс. В Кусье-Александровском она проучилась три с половиной года, а затем их семью с другими поселенцами на катере переправили в село Дальний Терым. Братья Виктор и Георгий к этому времени сбежали с лесоразработок в Пермь. С этого поселения побеги были частыми, бежали наиболее сильные и молодые, старались затеряться на просторах страны. Жить в Дальнем Терыме было очень тяжело. Отца семья почти не видела. С раннего утра до поздней ночи он работал в лесу, возвращался очень усталым. В бараке, где они жили, было холодно. Многие умирали, не получая медицинской помощи и еды в достаточном количестве. Особенно дети. «Нашу семью горе тоже не обошло стороной. Сначала сыпным тифом заболела младшая сестра Оля, потом брат Анатолий. Так они и умерли друг за другом. Брюшной тиф и „испанка“ свирепствовали в этом селе. Чтобы не умереть с голоду, старшая сестра Елизавета нанялась на работу нянькой в одну местную семью, а мы с мамой собирали в лесу травы, грибы, ягоды. А еще я ходила далеко в лес на местную речку ловить рыбу. Мама давала мне вилку и мешочек. Вода в речке была чистая, прозрачная, холодная. На дне лежали камни. Я заходила в воду, переворачивала их, а там была какая-то тонкая рыбка. Прокалывала ее вилкой и складывала в сумку. Запах этой рыбы и тины остался у меня на всю жизнь. До сих пор не могу есть рыбу, наверное, переела ее тогда, в детстве».

В Дальнем Терыме школа была трехлетней, и пришлось Капиталине в четвертый класс ходить снова в Кусье-Александровский. Дорога была неблизкая – больше четырех километров. Она ей запомнилась на всю жизнь: зигзагообразно шла по лесу и от грязи была выложена бревнами, как и многие дворы жителей поселка. Очень страшно было идти одной по такой дороге в школу рано утром по темну и возвращаться в сумерках, а еще страшнее по узкому мостику переходить речку, но страх побеждало желание учиться. Учеба Капиталине давалась легко.

«Надо было выжить в суровых, жестоких условиях. Помню, однажды родственники прислали нам посылку. Мама дала мне салазки. Я пошла на почту в Кусье-Александровский, чтобы получить ее. Когда возвращалась домой, пошел снег. По глубокому рыхлому снегу тащить салазки с грузом было очень тяжело. Устав, я присела на них и незаметно для себя уснула. Окоченевшую, меня нашли знакомые женщины и привезли домой. Долго проболела воспалением легких, но мой организм победил. Я выздоровела, выжила», – рассказывала нам Капиталина Петровна.

Переживая за свою дочь, отец снял ей угол в Кусье-Александровском. «Скучно и страшно было жить одной без близких и родных, но я старалась подавить в себе этот страх – так хотелось учиться».

Шел 1935 год. Старшая сестра Петра Ивановича – Екатерина в Брянске добилась того, что смогла взять Петра Ивановича и его семью «на поруки». Через 4,5 года Капиталина с родными вновь возвратилась в родной Брянск, но их дома уже не было. Соседи говорили, что сразу после их отъезда по приказу властей его сломали, а бревна вывезли в соседнее село на строительство больницы. Поэтому пришлось жить у родственников в страшной тесноте.

5-й, 6-й и 7-й классы Капиталина закончила в Брянске. На летних каникулах она уезжала в Москву к тете Ольге Михайловне, у которой было двое своих детей, примерно ее возраста. Жили весело, хоть и голодно. Запомнила Капиталина Петровна, как тетя приносила с рынка очень мелкую картошку, мыла ее и варила. «Мы с огромным аппетитом быстро съедали всю картошку, прямо с кожурой».

Петр Иванович устроился на работу на Брянский спиртзавод экспедитором, мать – Александра Михайловна – в школу учительницей начальных классов. Нас удивило то, что ее приняли на работу учителем в школу. Возможно, что немаловажную роль при этом сыграло постановление № 2663 «О школах в труд-поселках» от 15 декабря 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП (б), подписанное Молотовым и Сталиным, в котором отмечалось неудовлетворительное руководство Наркомпроса (замнаркома была Н.К. Крупская) «делом обучения и воспитания детей трудпоселенцев». Учителей в стране в это время не хватало.И казалось, что жизнь как-то налаживается. Вернулся из Перми брат Георгий, устроился токарем на завод «Водосвет». Виктор обзавелся семьей. В 1936 году в семье Петра Ивановича и Александры Михайловны родился сын, которого назвали Анатолием – в память о брате, умершем на поселении. Отцу в бараке дали небольшую комнату-«малосемейку». Конечно, было ужасно тесно, но все-таки хоть какая-то своя крыша над головой. Но новый 1937 год стал роковым в их судьбе.

1937 год. Новый арест отца

«В декабре 1937 года ночью отца вновь арестовали. В комнате все перерыли. Что искали, неизвестно – ничего преступного, конечно, не нашли. За что отца арестовали? Куда увезли? Мать пошла на поиски, нашла его в Брянской тюрьме. В этой тюрьме отец пробыл несколько месяцев, а затем его перевели в тюрьму города Орла. Оставив Анатолия, ему шел второй годик, мама вскоре поехала к отцу в Орел, но там ей сказали, что отец умер. Прошло с тех пор уже 70 лет, но мы так и не знаем всей правды о своем отце, деде, прадеде. А так хочется знать о его последних минутах жизни. Ему ведь было уже 56 лет. Какую угрозу он мог представлять для общества, для власти?»

Нас поразил тот факт, что Александре Михайловне не выдали справку о смерти мужа. От чего он умер? Мы с Ритой, подумав, предположили, что Петр Иванович не умер, а был расстрелян на основании оперативного приказа народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года.

Нам с Ритой очень хотелось помочь Капиталине Петровне, и мы написали запросы в Калугу и Орел.

26 ноября 2008 года мы получили ответ из архива Орловской области за № А-135, в котором нам сообщили, что «в частично сохранившихся документах Орловского областного суда за 1937,1938 гг. сведений о Петре Ивановиче Оглоблине не имеется». А наш запрос они направили в УФСБ по Орловской области. С глубоким волнением мы ждали ответа. В 1995 году сын Капиталины Петровны Михаил уже посылал запрос в УВД Калужской области и ему прислали ответ, что «на основании п. «в» ст. 3 Закона России от 18 октября 1991 года «Гражданин Оглоблин Петр Иванович реабилитирован на основании протокола № II»2.

Но Капиталина Петровна хотела знать подробности его смерти. Ее всю жизнь мучил вопрос: «За что отца лишили жизни?»

Мы с Ксюшей подумали и согласились с тем, что история множества людей все еще похоронена в архивах, куда многим нет доступа. А в чем-то уже утрачена без следа. Размеры беды, прокатившейся в 1937–1938 годах по судьбам народа, огромны! Петр Иванович реабилитирован, но ни он, ни его жена об этом уже не узнают никогда, как и многие другие люди из этого поколения. А многие, еще живущие, просто не хотят вспоминать те ужасы, которые они пережили.

Мать Капиталины пережила своего мужа на 35 лет. Она больше не ждала его из мест заключения, но обязана была жить, чтобы воспитать троих детей, оставшихся без отца: 16-летнего Георгия, 13-летнюю Капиталину и 2-летнего Анатолия. Старшие дети, Виктор и Елизавета, имели к этому времени свои семьи.

После ареста мужа Александру Михайловну с детьми выгнали из квартиры в Брянске. «Враги народа» переехали в Брасовский район, в поселок Локоть, к сестре Александры Михайловны Марии Михайловне, муж которой умер в ссылке. Началась ежедневная борьба за кусок хлеба для себя и детей. К концу 30-х годов зарплата учителей начальной и средней школы составляла 100–130 рублей в месяц. Семье приходилось тяжело: одной учительской зарплаты на четверых, конечно, не хватало. «Нельзя сказать, что мы голодали в предвоенные годы, но позволить себе купить что-либо, кроме самого необходимого, не могли. Сильно выручал огород и участок с картошкой, но все же питание было очень скудным», – вспоминает Капиталина Петровна.

Зато сотрудники НКВД в это время получали в среднем 2000 рублей, бесплатную форму: шерстяной костюм, шинель, фуражку – на 2 года, 3 пары белья – на год. Раз в год путевка на курорт и денежное пособие на отпуск. Для жилья семейным предоставлялись 2 комнаты, холостым – комната в коммуналке. Работники НКВД имели также свои магазины, где покупали товары по более низким ценам, чем «население». Высшее руководство НКВД к концу 30-х годов получало зарплату 3000–4000 рублей, государственную дачу, машину, продовольственные пакеты. Хорошо оплачиваемую работу стремились получить и сохранить многие. Думаем, поэтому работники НКВД так рьяно служили власти.

Капиталина Петровна окончила 8-й, 9-й, 10-й классы в поселке Локоть. В 9-10-м классах обучение было платным, но завучем в средней школе работала знакомая родителей по Брянску. Она добилась, чтобы Капиталина училась в старших классах бесплатно. Весной 1941 года она закончила школу. Годом раньше старший брат Георгий ушел на службу в армию. А 22 июня новая страшная беда обрушилась на семью и на всю страну.

Война

Всю молодежь, в том числе и 17-летнюю Капиталину, мобилизовали рыть окопы под Смоленском, говорили, что повезут их всего на несколько дней. Но вернулась она домой только через месяц. Буквально через три дня после их приезда немецкие солдаты начали бомбить Смоленск.

«Летали они низко и стреляли в людей в упор. Прижмешься от страха к земле в траншее и просишь Господа Бога сохранить жизнь. Потом поступил приказ всем вернуться по домам. Голодных, перепуганных, нас пригнали на станцию, а там уже не до нас. Сидели мы на вокзале долго. Не помню точно, но, кажется, на 2-й или 3-й день прибыл поезд с открытыми платформами. Мы залезли на них и приехали в Орел. Здесь нас накормили, дали даже на дорогу пайки».

Где-то на попутной машине, где-то пешком через месяц Капиталина добралась домой. «А следом, кажется, в октябре, немец вошел в наше село. Советские части отступали и расположились в лесу. Село оказалось разрезанным на две части глубоким оврагом. А в центре, где раньше находились советские учреждения, расположились немцы. Здесь был их штаб. Устроили они в центре села и тюрьму. Было очень страшно. Население пряталось в погребах, потому что из леса село обстреливали наши, а из села в них стреляли немцы. Помню, в часы затишья мы на колхозном поле собирали картошку, варили суп и носили в лес своим бойцам. А наша фельдшерица помогала военному врачу лечить раненых. Но среди русских были и такие, кто переходил на службу к немцам. Например, директор спиртзавода Воскобойников был в селе бургомистром».

В соседнем селе открывали церковь. Капиталина с подругой хотели пойти посмотреть, но родители подругу не пустили. Капиталина решила вернуться домой. Недалеко от дома путь ей преградил незнакомый человек. Он спросил у нее: «Где сосредоточены немцы?» Капиталина ответила и быстро побежала домой. В туже ночь было нападение на немцев. Они освободили пленных, забрали раненых, уничтожили комендатуру, расстреляли Воскобойникова.

«Но после этого немцы сожгли наше село, а жителей под конвоем погнали на запад. Шли мы по белорусской земле. Потом, не помню почему, немцы бросили нас и разбежались. Мы вернулись домой. Некоторые успели свое добро закопать в землю перед уходом, но оказалось, что тот, кто раньше вернулся, тот все и разграбил».

Старшего брата Капиталины Петровны Георгия забрали на фронт. Воевал он недолго, вскоре пришла на него похоронка.

После войны ее мать Александра Михайловна получала пособие семье по статье 13«б» за погибшего сына Георгия на себя, и на малолетнего сына Анатолия с 1 сентября 1950 года по 1 сентября 1952 года – 204 рубля. До совершеннолетия Анатолия семье еще давали паек – 8 кг овсяной или соевой муки.

Страшными были и послевоенные годы, особенно 1946 год. «Помню на колхозном поле я копала мерзлую картошку, собирала траву, сушила ее, смешивала с картошкой. Мама и десятилетний брат Толик опухали от голода, а я почему-то нет. Видно, был крепким молодой организм». Летом 1946 года поехала Капиталина Петровна с другими женщинами в Белоруссию за хлебом, но там заразилась тифом и еле добралась домой. Положили ее в больницу, обрили волосы на голове. «Придет, бывало, мама, смотрит, смотрит на меня через окошко, показывает на мою лысую голову и плачет. А я изо всех сил кричу ей: „Мамочка, не волнуйся, они отрастут!“». Районо, слава богу, оказало помощь деньгами. Кроме того, порекомендовали пойти на подготовительные курсы, чтобы получить педагогическое образование, учителей в стране не хватало.

«Закончив курсы, я экстерном сдала испытания при Комаричском педагогическом училище. К последнему экзамену сил практически не было, от голода кружилась голова. Наступило вдруг полное безразличие. И я пошла прочь от училища, но меня догнала преподавательница курсов, похвалила, подбодрила и сказала, что я и последний экзамен сдам на „5“. И я, собрав все силы, пошла на последний экзамен по педагогике, сдала его также на „5“. На экзамены приехало много молодых людей, но на все пятерки сдало лишь пять человек, в том числе и Капиталина Петровна.

Так она стала дипломированным учителем начальных классов.

А 2 июня 1947 года ее перевели в деревню Глушнянка (позже она стала называться Краснополье) Глодневского сельсовета заведующей начальной школой. Дали ей квартиру в селе. «Я забрала к себе маму, брата Анатолия, которому шел 11-й год. Большая часть людей в селе еще жила в землянках, так как село в войну было сожжено немцами. Школа представляла собой печальное зрелище: маленькая развалюшка». Ежедневно Капиталина Петровна ходила к председателю колхоза, председателю сельсовета и умоляла их построить новую школу, так как детей в деревне было много. А потом целыми днями пропадала на стройке. К сентябрю небольшая, но светлая школа была построена. Председатель колхоза в качестве поощрения выделил Капиталине Петровне небольшую квартиру при школе. Непросто было молодой учительнице в первый год работы в отдаленном селе. После занятий с учениками ходила на колхозное поле: помогали полоть овощи, осенью убирали урожай, собирали колоски. Голодные дети не имели права есть зерна или уносить их с собой, за этим строго следил колхозный объездчик на лошади. В школе не было света, учились при керосиновой лампе, но работу свою она любила и отдавала все свои силы.