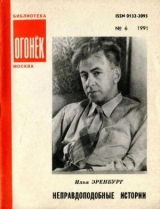

Текст книги "Неправдоподобные истории"

Автор книги: Илья Эренбург

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)

«Ускомчел»

Хорошо будет другим историю писать: перенумеруют документики для порядка, разложат на столе просторном стопочками и пойдет «историческая неизбежность», наборщикам на утешенье. А вот у нас, в Москве, до сих пор еще многие коммунистов не за людей почитают, а за крокодилов на шарнирах, в наказание, телеса до пупа обнажавшим и голубей (Духа Святого поругатели!) пожиравшим с горошком, ниспосланных. (Конечно, галиматья явная – только и услышишь ее где-нибудь у лабазника бывшего на Вшивой Горке, – люди коммунисты, как и прочие, с причудами всякими, нашей породе свойственными. Есть и умники, так Ллойд Джордж к ним в приготовительный и просится, есть звезд не хватающие, но честно по директивам на свадьбах причитающие, на похоронах трепака выводящие, есть прямо подвижники, от «пши» прелой сами запревшие, наподобие Серафима Саровского баню средь духовного подъема презирающие, есть и снобы, после трудового дня сигарку почитающие не за грех выкурить, с галстуками такими, что сам Брюммель бы ради оных «сочувствующим» стать не отказался; а есть и совсем обыкновенные – пока такой до декретов не дорвется, никто его за коммуниста не примет, человек как человек, даром что билет эркапевский в кармане.

Вот таким с виду невыразительным был и товарищ Возов, хоть стоял он на верхушке государственной пирамиды, там где стоя день и ночь балансировать приходится, совнаркомщик безусловный! А посмотреть на него, скажешь интеллигент, скорее всего саботажник. Одна бородка недосевная, в минуты патетические энергично выкручиваемая – чего стоит, честная народническая бородка, так и сочатся из нее добродушие, этика, стихи Некрасова. Обманчивая видимость, ибо хоть Возов и предпочитал в душе «музу гнева народного», т. е. Некрасова в приложении к «Ниве», всем современным выкрутасам футуристическим, хоть и добродушен был до крайности, как Магомет кошки не потревожил бы зря, хоть и без этики дня прожить не мог, и в высь ударяясь, т. е. в билет эркапевский новый декалог вписывая и в буднях честность блюдя, никогда чужими папиросами на заседаниях не пользуясь, но при всем этом был Возов не эсером белотелым, а чистой крови коммунистом, так что каждый эсер его бы с удовольствием ухлопал, если б цека ихний не запретил бомбами швыряться по соображениям дипломатии особой.

Но вот стряслась с Возовым беда, и кто знает, не те же ли эсеры всю хитроумную махинацию задумали? Очень они простодушны, на крылечке славянском об общине мирно калякают, а что при сем думают, неизвестно. Словом, эсеров ли козни, или стечение обстоятельств неблагоприятное, но приключилось с Возовым нечто весьма странное и печальное. Началось все вечером 23-го февраля 1921 года, в одной из комнат Николаевского дворца, где помещался рабочий кабинет Возова.

Мирно спала Москва, поеживаясь, калачиком свернувшись под рваными стегаными, байковыми лоскутными одеялами, под тулупами вонючими, под всякой дрянью, горой накиданной, спала, не думая о феврале 24-м, ибо никаких заговоров, празднеств, даже выдач значительных не предвиделось. Но отнюдь не о сне благодетельном думал Возов, хоть тяжелели веки – шестую ночь бодрствовал человек, все работал, работал. А в чем собственно выражалась работа эта – трудно сказать по сложности многоликой, дерзанию невероятному. Будь Возов наркомом Проса, т. е. Просвещения, ясно, что он за шесть ночей не менее тысячи школ накрутил бы, ведай путями сообщения, опять-таки сомнения не было – так и сновали бы по столу дубовому электрические поезда, но Возов определенных функций не имел, а ум свой всеобъемлющий ко всякой диковине прикладывал. Какие только проекты и сметы не безумствовали нолями миллиардов пред припухшими от бессонницы вечной глазами! Сразу думал он и о воспитании соответствующем, немедленно в производство дитя вгоняющем, и об единомыслии необходимом всех людей, «рабочую оппозицию» и чувашей включая, и о регулировании грядущем рождений, в беспорядке свершающихся, и о многом ином, действительно титаническом, так что, выражаясь языком религиозным, хоть и неприличным в Кремле красном, но приспособленным именно для однородных случаев, можно сказать, что Возов, отделив свет от тьмы, творил не мудрствуя мир.

В вечер столь несчастный Возов, мысли последние закончив, почувствовал необходимость синтезировать напряженные поиски свои, и как всякий честный коммунист, новое творящий, принялся рисовать организационную схему. Рисовать он правда не умел, вместо кругов получались груши с хвостиками, а вместо квадратов круги, т. е. бублики поломанные. Но красивые схемы делает одна мелюзга, заведующий секцией живописных музеев в Пензе, например, или начальник информационного подотдела шахматного спорта при тверском Всевобуче; там месяц с готовальней не разлучаются, не жалеют акварели, прямо картина выходит, так что пензенский ее, к слову будь сказано, покушался даже в музей за отсутствием экспонентов перетащить. А серьезные работники схемы чертят наспех, нервность и срочность выражая, не для красоты пластической, а исключительно для закрепления важнейших открытий.

Итак, Возов рисовал схему, но не учреждения какого-либо, не новой канцелярии, а самой сердцевины бытия – жизни человека, не безалаберного лодыря, разгильдяя кутерьмового – нет, осмысленного, регулированного человека. Начиналась она с единого центра, вырабатывающего точно разверстку детей по губерниям и областям. Разбивалась в многогранности функций на сотни треугольников с ребрами труда, развлечений, отдыха и снова впадала в широкие ворота проектируемого по электрификации общей грандиозного крематория. Выходило изумительно; без заминки, без заковырочки пробегали люди по всем этапам, ни заблудиться, ни улизнуть никто не мог. Кончив работу, восторженно подумал Возов: вот он, усовершенствованный коммунистический человек, по привычке слова сократил, так что вышло «ускомчел», и закрыл усталые глаза.

Через минуту открыв их, увидел он напротив себя самого себя, тоже с бородкой и деловитого. Больше удивленный, нежели испуганный, и сходством разительным и появлением неожиданным в столь поздний час, Возов запросил субъекта:

«Вы, товарищ, кто такой?»

Субъект же, сцапав мимоходом портфель со стола, ответил:

«Я? Возов – ускомчел. А теперь мне пора по ниточке в следующий ромб переходить».

И здесь случилось наименее правдоподобное, а именно ускомчел исчез сразу, не подходя к двери и не пользуясь окошком. «Переработался, – подумал Возов, – надо беречь все же себя, во имя дела». И взглянув на план вырисованный, уже лежа, еще раз прошептал:

«Здорово! Ускомчел! Только бы рабочая оппозиция не затеяла дискуссии».

Поспал хорошо товарищ Возов, и хоть прыгали во сне диаграммы, но на приличном расстоянии, отнюдь не тревожа. Зато пробуждение было неприятное: в одиннадцатом часу настоятельно забарабанил телефон, и сонный в кальсонах пробурчал Возов: «Алло!»

Басок чересчур знакомый ответил:

«Кабинет товарища Возова? Примите телефонограмму. Единогласие отправлений установлено, рабочая оппозиция ликвидирована, приступлено к ректификации черепов чувашей. Записали? Кто принял?»

Возов спросонок, не вникая в суть, ответил:

«Принял Возов. – Для порядка больше спросил. – А кто подал?»

Басок с предупредительностью, по слогам отчеканил:

«Подал Возов Ускомчел», – и трубку повесил.

Остался текст телефонограммы, явно нелепый и еще воспоминание о какой-то ночной ерунде. Кто это пакостит? Уж не телефонная ли барышня? – подумал Возов раздраженно, потом решил козни разрушить, т. е. ничего не замечать, а поспешить на заседание особой комиссии.

Поспешил, но все же опоздал, к концу попал. Председатель как раз перерыв объявил, для составления резолюции. К Возову подошел товарищ Вуль и льстиво сказал ему:

«Я ведь совсем не в рабочей оппозиции. Прекрасный доклад вы сделали, ну кто теперь возразить сможет?»

«Какой доклад? – взволнованно спросил Возов. – Я только что приехал, вы, верно, меня с кем-нибудь спутали».

Вуль решил, что Возов балуется, успехом довольный, и хихикнул:

«Да! Спутаешь вас с кем-нибудь! Вы как вцепитесь тезисом…»

«Вздор! Вздор! – кричал Возов. – Какие там тезисы, говорю вам, я проспал, заработался. О чем резолюция? Только толком говорите!..»

«О вашем проекте организовать Ускомчел».

Возов испуганно выбежал. Черт возьми! Ведь кто-то его нагло мистифицирует. Значит, вчера не приснилось, решительно какой-то прохвост шлялся и портфель с проектами стянул. Но как он мог в Кремль без пропуска прошмыгнуть? Возов побежал к будке у ворот и запросил, кому пропуска выдавали вчера ночью. Оказалось, прошли в Кремль: курсант Плешко, 22 лет, и гражданка Учелищева, к заведующему клубом. Возов усомнился – уж не болен ли он, расстройство, может, выдумка, вздор. Тогда надо в руки взять себя. И опять, решив забыть происшедшее, отправился он в столовую Совнаркома. Но забвения никакого быть не могло, ибо заведующая не только заявила ему, что он уже пообедал, но еще прибавила, что вполне с ним согласна касательно замены битков с картошкой конденсированными калориями (заведующая курсисткой была и знала даже почище слова). Возов ужасно застыдился: вот она вздумает, будто он хотел съесть еще один биток и, не пробуя оправдываться, побежал прямо к себе с твердым намерением либо вылечиться сразу, либо преступника изловить.

Дома он заперся, снял телефонную трубку и начал себя убеждать, что он Возов – один, учился в нижегородском реальном, из шестого был выгнан, в 1907 провалился, дельный, умный, эркапэ, других нет, вздор, пять ночей не спал, и прочее. Успокоившись снова уснул, недосланное сказалось, и проснулся поздно вечером, безо всяких звонков неприятных, свежий и крепкий. «Ну, вот и вылечился», – потягиваясь, крякнул Возов, утренние страхи припомнив.

Но собравшись снова на вечернее заседание, Возов увидел, что лечись не лечись, портфеля с проектами не было. Ясно, здесь не декадентство какое-нибудь, с двойниками мистическими, а самый паскудный заговор. Еще раз под стол слазив и обшарив углы, не обронил ли он ночью портфеля злополучного, Возов подошел решительно к телефону и спросил по прямому проводу кого нужно, но когда услышал строгое деловое «Алло! Коммутатор вечека», вдруг сконфузился и ничего вымолвить не мог. Ну, как объяснить, что заговорщик не вышел в дверь, а исчез, будто кинематограф это, что он обед слопал и еще про калории что-то наоубнил неподооное? Смехота и только, серьезные люди, занятые, обидеться могут!.. И не назвавшись, Возов бросил трубку.

Был готов Возов снова смертельно расстроиться, но вызволила мысль пойти к Тане Яншиной, дочери цекиста почтенного, жившей в соседнем монастыре, в бывших покоях игуменьи. Хоть и неприятно, когда говорят о людях в шесть дней Творцу на зависть мир созидающих, обычных человеческих страстей касаться, необходимо здесь для освещения всего печального инцидента прямо разоблачить, что не только не был Возов к Тане равнодушен, но даже попросту влюблен, слепо и неистово, несмотря на тридцать четыре года и эркапесистость, совсем как пятиклассник какой-нибудь, или того хуже, тургеневский лодырь.

Вот еще занятие вполне приличное для внучат наших – пока историк будет декреты старенькие, точно ежи полысевшие, совсем не страшные, не спеша комментировать, примечание на примечание нанизывая, романист займется бытом вокзальным, закулисным пафосом, воистину циклопическим шурымурством великой эпохи. Бог его знает, какое умозаключение под конец выпотеет – об упадке нравов или о воскресении неожиданном, постниками умученного Эроса, во всяком случае откроется перед глазами потомков новая Москва, не только схемы вычерчивающая, но еще способная целоваться взасос, в героических антрактах, между двумя сальто-мортале декретов неожиданных, восстаний, боев, мировой суетни и прочих революционных будней. И кто знает, не позавидует ли девушка другого счастливого века, в теплице избытком одуряющей, тем усталым, голодным, подчас кровью замаранным, или смерть ожидающим, которые срывали в дикой Москве скудные, минутные, трижды святые цветы любви, почти что невозможной?..

Впрочем, все это, конечно, относится ко временам далеким, а пока что подобными обобщениями не задаваясь, быстро шел по пустынной площади Возов к Тане, к Тане ненаглядной, милой, с родинкой на шее, с улыбкой такой детской, что кажется, вот-вот цекист почтенный и то не выдержит от такой простой необычайной радости, запляшет сдуру или расплачется, к Тане, не умевшей даже большевика от меньшевика отличить, но от одного слова которой забывал Возов все диаграммы свои, и сам, как ребенок, детские прозвища повторял, хлопал в ладоши или просто тихонько сидел, боясь шелохнуться, чтоб не рассыпалась Москва, монастырь старенький, Таня, любовь, любовь всегда и везде хрупкая, как спичка на ветру, а здесь в эти дни столь необъяснимая, что нечеловеческие руки могли лишь укрыть ее от заметающей мир вьюги.

Войдя в низенькую беленую комнату, где табачный дым, кипы газетные, портреты неистовцев всего света как бы смешивались с невыведенным запахом ладана, с духом акафистов, чая липового и вздохов скоромных, образуя один туман веры, дикой алчбы, духоты, Возов успокоился мгновенно, о портфеле и ночном налетчике даже не вспоминая. Жадно глядел он на боковую дверцу, откуда должна была выйти Таня. Долго ждал. Часы на башне одиннадцать прозвонили. Наконец вышла Таня, заплаканная, сгорбившись, кутая в большой платок вздрагивающие плечики. Со вчерашнего дня как переменилась! Будто шла и шла, пела только, а вот выскочил кто-то, навалил ей на плечи ношу, двум такой не снести – сломалась, идти пробует, с непривычки, что ни шаг, хочется на земь упасть, заплакать: не могу! Вскочил Возов:

«Таня, что с тобой? Иволга моя родненькая!..»

Но горько отстранилась Таня:

«Зачем вы снова пришли?»

«Снова!» Страшное, не понимая еще, почувствовал Возов, в голове ветром закружились квадратики, кружки, тяжелый с замочком портфель.

«Я теперь все поняла. Вам не нужна любовь, только разверстка зачатий, пробирки химические. Чужой вы мне, может все это так прекрасно, верно… Когда вы ушли под вечер, я сбежала по лесенке, окликнула еще вас, вы не слыхали, но это по слабости, – не вас, другого, вымышленного, не бывшего! А вы не нужны мне! Простите!»

И еще более склонившись под ношей новой, вышла Таня из комнаты. Выбежал и Возов, шапку оставив на вешалке, прямо во двор, на площадь, стараясь безмерную боль и ужас не выдать звериным отчаянным воем.

Снег падал, заметая мертвый пустой Кремль. Силились одолеть его слеповатые окошки кабинетов, где другие, еще здоровые и покойные, чертили стоэтажные схемы. Но белые, крупные беспрерывно падающие хлопья душили крохотные огоньки. Только камни вздымались бойниц оскаленных, стен крепкобоких, кресты колоколен, будто изуверы на костре вздымающие свое двуперстное знамение, жизни, силе, солнцу, железу наперекор.

Возов сел на тумбу у собора Двенадцати Апостолов. Он больше не сомневался, не надеялся вылечиться, не помышлял изловить врага. Потеряв сейчас там, в беленькой горнице, самое важное, невозвратимое, он тихо, бесслезно плакал, а снег заносил его, желая стереть, смыть эту живую, чужую точку средь дивной пустыни. Древний Кремль как бы надвигался на Возова, довлея темным посмертием, вчерашним неоплаченным грехом. Из маленьких часовенок, церквей закоулчатых, низкосводчатых, из покоев царских и княжеских, с монахами, попивающими чаек у цариц, с замурованными, ослепленными, с огромными душными постелями, где ерзали на телесах порфироутробных монахи после чаепития, – выползал желтый, жаркий туман. Это шла на пришельца Русь – молитвенница похотливая, каторжанка гулящая, крест на пузо, мир объедавшее, нацепившая, смиренница, молчальница, изуверка нежная.

Знал Возов – от нее не уйти. Разнюхает, вытащит, навалится большегрудая. Хотел он в страхе, будто пустынник крестом, оградить себя тем, что еще недавно было живым, необоримым – миром, им сотворенным, своим державным «да будет свет». Вспомнил он чудную схему, волей безумной вытащил из завьюженного белого города, чуть вздыхавшего шагами редкими за Москвой-рекой, грядущую жизнь. Но тогда началось самое ужасное. Огромные, стеклянные дома, бетонные городища, пружинистые люди, скакуны в квадратных рубахах, смешались с игуменьями, с кельями, с подворьями, с былой полнотелой, любодеянной, кровавой суетой. Люди мигом насиживали просторные квадратики, и становились они уютными, жаркими, смрадными, как монашьи норы. Какие-то разгульные юнцы прорывали треугольники, а баба (хоть и профессор), голося над улокойничком, роя землю ногтями, разрыла под конец, раскидала последний безукоризненный круг смерти. Новое было в явной стачке с прежним, так что стерлась между ними грань, и пошли безобразить у Чудова разноясковые двойнички. А снег все валил, едва торчала над ним косматая голова соглядатая живого, бедного ребенка, чей яркий шарик, купленный за пятак на Девичьем, сморщился, завял, приник к земле члена эркапэ, товарища Возова.

Так бы наверно и замерз он на несоответствующем месте, если б не услыхал над самым ухом насмешливого баска:

«Что ж, товарищи, теперь переезжайте по крайней ниточке в крематорий, будьте ускомчелом».

«Стой!» – отчаянно закричал Возов и кинулся за мерзким комедиантом. Но тот, подпрыгнув высоко, как вчера, исчез, расплылся в желтом небе.

Но не хотел на этот раз уступить одураченный Возов, не задумываясь полез он на холодные, скользкие камни Ивана Великого, карабкаясь по-обезьяньи, завывая;

«Я тебя не выпущу!» – А сравнявшись с куполом Благовещенским, не выдержал, оступился, тихо, будто снега ком, соскользнул вниз.

Что это? Эсеровские козни? Усталость от работы беспримерной? Или тяжкий отравный дух былой златоверхой, святошной крепости, где засели, у ворот посты выставив, разведчики иного века? Все может быть!..

А главное, зря погиб дельный работник, хороший человек. Когда хоронили его 26-го февраля, сказал товарищ Вуль прочувствованное:

«Ему не суждено было войти в землю обетованную, хоть и был он истинным человеком коммуны».

Все присутствующие слышали тогда, как кто-то сзади за гробом, венком помахивая, всхлипнул в ответ:

«Ускомчелом!»